2014年02月13日

AQUALUNG ジェスロ・タル

いつものように

写真へのコメントも

大歓迎です!

最近、いろいろ事情がありまして、

ほとんど遠出外出が出来ない状況になっており、

だから音楽記事、アルバム紹介記事を連発しております。

まあ、遠征などで上げたくても上げられない時もあるので、

こういう時があってもいいのかな、とは思っていますが・・・

01

ジェスロ・タルは大好きです!

ロック界の「奇人変人怪人」イアン・アンダーソンは、

片手を頭の上に上げてCの字を作るように曲げ、片足も上げて曲げ、

「シェー」のポーズをとってフルートを弾く姿がトレードマーク。

そもそもロックにおいて、メインのメンバーがフルートということからして、

このバンドの人を喰ったユニークさが分かろうというものです。

バンドの音楽の変遷を簡単にまとめると、

1968年デビュー、初期の頃はほとんどブルーズバンドでしたが、

元々持っていた要素でもあるトラッド色をしだいに強めます。

また、J.S.バッハの曲を原曲としたBourreがヒットしたように

クラシックの素養も強く持っていました。

さらに70年代に入ってから、プログレッシヴ・ロックの要素も

大胆に取り入れて、70年代前半にひとつのスタイルが完成し、

バンドは人気面でも創作面でも絶頂期を迎えました。

そして70年代中頃からは、一度完成したスタイルを

再び分解するかのような音楽を展開し、曲の時間も短くもなり、

バラエティに富んだ音を聴かせるようになりました。

もちろん、曲のポップさは一貫して失わずに。

と、今はこうして書くことは出来るのですが、僕も以前は、

あまりにも「ユニーク」で、まあはっきり、避けていましたね(笑)。

僕がリアルタイムで洋楽を聴き始めた1980年代にはもう、

彼らは過去の人というイメージがあって、名前は知っていたけど、

「ああ、なんか変な人ね・・・」というくらいのものでした。

声はダミ声、音楽もよくいえばアーシー、つまり地味だしで、

若い頃は、あまりぱっとしないようなイメージを持っていました。

僕は、いつも言う、ヒットチャート中心に聴いてきた人間でしたが、

過去の年間チャートには彼らのアルバムが何枚か入っていて、しかも

レギュラーチャートで1位になったアルバムもあることが分かり、

そのことが、僕が持っていた彼らのイメージからみると不思議でした。

そして、その不思議は少しずつ、小さな興味の積み重ねとなりました。

30歳を過ぎてからようやく、僕もタルを聴き始めました。

そして、僕がタルで最初に聴いたアルバムが、これでした。

直接のきっかけは、1999年に、ドイツのヘヴィメタルバンド

ハロウィンが発表したカバーアルバムの中で、

タルのLocomotive Breathを演っていて、これがなかなかカッコよく、

その曲が入ったアルバムがどれかと調べたところこれで、

どうやらそれがタルの最高傑作であるらしいと分かって買いました。

聴いてみると、不思議に思った部分が一発で氷解しました。

02 うちの裏の家の庭に現れた雪猫

確かに音的には、派手さもきらびやかさもないですが、

フルートのユニークな響きなど、印象的な音作りに心を奪われました。

しかも、かなりしたたかな人たちのようで、

どういうものが受けるかをよく研究していることが感じ取れ、

一瞬で心を鷲づかみにするよなポップさやインパクトはないけど、

1回聴けば必ず心に引っかかって、それがじわじわとツボを攻める、

独自の世界を構築し追及してゆくバンド、そんなことを感じました。

その基盤になっているのは、

自分たちの音楽はあくまでもエンターテイメントである、

という意識であることが、このアルバムを聴いて見えてきた部分でした。

地味でよく分からない人たちというイメージが強ければ強いほど、

このアルバムのエンターテイメント性が、逆に、

驚きと称賛を持って受け入れられると思います。

そうです、これは立派なエンターテイメント作品で、

地味とは正反対にあるものだったです。

その辺のギャップというかミスマッチ感覚がまた面白いですが、

その辺が「人を喰った」人たちたるゆえんでしょう。

そしてこれはいわゆる「コンセプト・アルバム」でもあり、

全体の流れがとてもうまく練られていて、素晴らしい。

このアルバムは実際に英国のどこかの町が舞台のようで、

どの曲も、いかにも英国的イディオム満載です。

といって、僕は英国には行ったことがないので、それはあくまでも

想像と疑似体験を通して感じたことにすぎないのですが・・・

このアルバムを聴くと、とりわけ英国に行きたくなります(笑)。

まあそれはともかく、コンセプトアルバムなだけに、

「ああ、アルバム聴いたぁ」という充実感は高い1枚ですね。

ジェスロ・タルの魅力の側面を語るもう一つの話があります。

1988年のグラミー賞で

「ハードロック・ヘヴィメタル部門」が創設された際に、

最初に受賞したバンドがこのジェスロ・タルでしたが、

当時、へヴィメタルを聴く人は「なんで・・・???」という反応でした。

だけど、そう感じさせる部分がないかというとそうでもなく、

ブリティッシュ・ハードロックとは直でつながる音作りだし、

ブラック・サバスのGtトニー・アイオミが、サバス結成前に、

1週間だけタルのメンバーだったことがあって、その模様が、

ローリング・ストーンズが主催し、ジョン・レノンも参加した

『ロックンロール・サーカス』に収められていたり、

アイアン・メイデンのBsスティーヴ・ハリスが

影響を受けたアーティストのひとりに挙げていたり、そして

ハロウィンがカバーしていたりと、ヘヴィメタル系とのつがなりも深く、

そうした人たちに訴える音を出しているバンドではあるでしょう。

03 うちにあるMOTHER GOOSEの本とタル

Tr1:Aqualung

曲を聴いて、沖縄の海でダイビング・・・

なんて、さらさら想像できないと思います(笑)。

歌詞を読んでも、ダイビングや海はと関係なく、

公園でひとり寂しく時間を過ごす・・・というような歌です。

重苦しさに穴をあけて新鮮な空気を吸いたい、という比喩かな。

中間部はテンポを落としてトラッド風にじわじわと攻めつつ、

再びテンポアップして軽快に進む部分はカッコいいですね。

1曲目からまさにブルーズ+トラッドの独自の雰囲気をたたえつつ、

ハードさもあり、展開の多彩さと曲の長さはプログレの影響大で、

彼らの音楽をダイジェストした、名曲といっていい曲。

Tr2:Cross-Eyed Mary

フェイドインしながら静かに始まったところを

強烈なギターリフで打ち破ってイアンが歌い出す、

これは音的にはハードロックのとてもカッコいい曲。

ただし、僕が最初に聴いた時には、抽象的表現ですが、

前の曲で乗った波にそのまま乗っかって進むのではなく、

敢えて別のもっと強い波を待って乗り換えるみたいな、

ちょっと「すかした」部分が彼らの面目躍如だな、と感じました。

Aqualungという単語が歌詞に入っているように、

前の曲の続きのような曲でもあり、アルバムを俯瞰した曲。

そうそう、紹介が遅れましたが、

Gtのマーティン・バレは、目立たないけど、

というかイアンだけが目立つようにしているんでしょうけど(笑)、

手堅い中にもアグレッシブさを失わない部分があって、

僕が大好きなギタリストの1人です。

Tr3:Cheap Day Return

インストの1分少々しかないつなぎのトラッド風小品。

Tr4:Mother Goose

アコースティック弾き語りの後ろでフルートが小躍りする、

跳ねたリズムのちょっとかわいらしい曲。

それもそのはず、「マザー・グース」。

でも、直接的にマザーグースの話から取っているのではないようで、

そういう楽しさ、寓意を基に言葉遊びしつつ情景描写している感じ。

いかにも英国小市民的な曲ですが、そういうのが好きなんです。

トラッド風小品が多い中、この曲はそれ系では目玉でしょう。

朝の雰囲気、サンドイッチが食べたくなってくる(笑)。

Tr5:Wond'ring Aloud

前の曲から続いたやはり2分ないトラッド風小品。

こちらは歌もあって、小声でぶつぶつ歌っていますが、

意外なことに(笑)、恋の喜びを軽く歌っています。

ここまでの歌詞がある4曲中3曲にSunという単語が出てきますが、

それがみな、「英国の冷たい太陽」っぽい感じがします。

行ったことはないけど・・・

Tr6:Up To Me

LPではA面の最後、ここでまた音が重くなります。

フルートとベースによる明確なブルーズ風のリフがあって、

これがカッコよく、気持ちをぐいぐいと前に押してくれますが、

前の曲が緩かっただけにこの効果は満点。

曲の並べ方にメリハリがあるのは、アルバムとして素晴らしい。

それにしても、フルートという一見すると「ロックではない」楽器が、

実はこんなにもロックしているなんて、と、ちょっと驚く佳曲。

04 蒸気機関車の絵が入ったメモ帳とタル・・・

Tr7:My God

そういえば教会にいるような雰囲気。

ハンマーで叩きつけるような重たいギターリフに、

なんといっても聴きどころは、中間部のフルートのソロ。

掛け声のようなある種不気味なコーラスをバックに繰り広げられ、

イアンは、フルートを吹きながら自分でも掛け声を出していて、

ちょっと危なくて恐い、スリリングな展開に引き込まれます。

フルートソロの途中に、クリスマスソングでおなじみの

God Rest Ye, Merry Gentlemanの旋律も織り込まれています。

ああ、そうか、Godつながりか・・・(笑)・・・

ある意味このアルバムの白眉ですね。

Tr8:Hymn 43

そして実際に「賛美歌43番」とくる流れがいい。

雰囲気がぱっと明るくなり、リフを刻むギターも少し軽い音に。

そのリフがTr6に似ているのは、トータルアルバムとしての意識でしょう。

しかし賛美歌だけど熱唱しているのがまた面白い。

Tr9:Slipstream

イントロなしに優しげに歌い始める1分強のトラッド小品。

これも朝の雰囲気、というか、このアルバムは、

重い曲でもみんな朝の雰囲気がします。

しかも、まだ多くの人が寝ている朝の時間帯。

Tr10:Locomotive Breath

邦題「蒸気機関車のあえぎ」。

ロックの「てっちゃんソング」の筆頭格でしょうね(笑)。

タルの中でも屈指の名曲、人気曲。

シングルとしてもTop10入りするヒットになりました。

いかにも力強く前進するようなギターリフに導かれる曲、

そしてギターをミュートして出す「カッカッ」という音は、

まさに蒸気機関車のイメージにぴったり!

そうそうこの「カッカッ」というギターの音も、Tr8で一度伏線として

出てきている辺り、やはりかなり練られていますね。

まあ、こういう曲があるだけでもうれしいんですが(笑)。

タルはそれと、このように、言葉の感覚が独特で面白いですね!

Tr11:Wind Up

ラストは、前の曲の余韻を受け、ピアノで静かに始まり、

イアンがつぶやくように囁くように告白するように歌い出す。

なんだか思わせぶりだなと聴いていると楽器が少しずつ増え、

エレクトリック・ギターのフレーズを契機にアップテンポになり、

アルバムでもいちばんのノリの中で曲がぐいぐい進む。

そして最後はまた放り投げるように静かにピアノと歌で締める。

いかにもショーの最後という感じの開放感ある曲で、ノリ的には、

ドリフのコントの最後にかかる音楽っぽい感じもします(笑)。

この曲こそ、この人たちはへそ曲がりなだけじゃない、

そりゃ確かに見てくれはそうだけど(笑)、基本としては、

ちゃんとエンターテイメント性を考えている人たちなんだと気づき、

「この人たちの音楽は聴きやすい」と感じた曲でした。

予定調和というのは、ロックの中にも確かにあるんですよね。

それを否定すると、音楽の楽しさは半減するかもしれないことは、

この曲を聴いた気持ちよさが証明してくれていると思います。

だけどやっぱり、この終わり方は、癖になるなぁ(笑)。

なお、現行のリマスター盤には、

6「曲」のボーナストラックが入っていますが、

それらのボーナスもこのアルバムのイメージが踏襲されていて、

特にTr12:Lick Your Fingers Cleanは、

最初はボーナスだと分からないくらいTr11とうまくつながっています。

ただ、ただし・・・

このアルバム、現在のリマスター盤には、

とても大きな不満があります。

Tr14に、イアン・アンダーソンのインタビューが入っているんです。

CDなので飛ばして聴けばいいのでしょうけど、でも僕は、

一度かけたら飛ばしたくない性分だし、うちの連装CDで

ずっとかけ続ける場合はそれがちょっと邪魔になります。

しかも、最後じゃないのがまた引っかかります。

それと、音が異様に小さいのも、通しで聴くとつらい部分ですが、

これはさほど問題でもないでしょうか。

ジェスロ・タルという名前は何かというと、

17世紀から18世紀にかけてを生きた英国の農政学者の名前です。

これまた変わったところから名前をつけてますよね(笑)。

しかし、彼らの音楽を聴いてみると、その名前に込めた思いが

なんとなく透けて見えるのがまた面白いです。

ちなみに、ジャケットの不思議なおじさんの絵は、

その農政学者でもイアン・アンダーソンでもなく、

「公園にいたただのおじさん」だそうで・・・

ひとつ余談を。

僕は、1996年に刊行されたロックのディスコグラフィーの本を

傍らに常に置いていて、それを見ながら記事も書いていますが、

その本は、個人名については、ファミリーネーム順で並んでいます。

Bob Dylanは「B」ではなく「D」のところにあるという具合に。

ある日、Jethro Tullをその本で探している時に、

バンド名が個人名なので、「T」のところを探していて、

何度探しても該当する部分にないので、あれ、おかしいな・・・

と思ったら、この場合は別にメンバーの名前でもないし、

素直に「J」を探せばいいんだ、と気づきました(笑)。

そうそう、Jethro Tullも略すと「JT」になりますが、

それではJames Taylorと区別がつかなくなるので、

僕はタルと呼んで書いています(笑)。

というか、それがファンの間では一般的だと思いますが・・・(笑)。

ジェスロ・タルは、凝りだすと止まらないですよ!

写真へのコメントも

大歓迎です!

最近、いろいろ事情がありまして、

ほとんど遠出外出が出来ない状況になっており、

だから音楽記事、アルバム紹介記事を連発しております。

まあ、遠征などで上げたくても上げられない時もあるので、

こういう時があってもいいのかな、とは思っていますが・・・

01

ジェスロ・タルは大好きです!

ロック界の「奇人変人怪人」イアン・アンダーソンは、

片手を頭の上に上げてCの字を作るように曲げ、片足も上げて曲げ、

「シェー」のポーズをとってフルートを弾く姿がトレードマーク。

そもそもロックにおいて、メインのメンバーがフルートということからして、

このバンドの人を喰ったユニークさが分かろうというものです。

バンドの音楽の変遷を簡単にまとめると、

1968年デビュー、初期の頃はほとんどブルーズバンドでしたが、

元々持っていた要素でもあるトラッド色をしだいに強めます。

また、J.S.バッハの曲を原曲としたBourreがヒットしたように

クラシックの素養も強く持っていました。

さらに70年代に入ってから、プログレッシヴ・ロックの要素も

大胆に取り入れて、70年代前半にひとつのスタイルが完成し、

バンドは人気面でも創作面でも絶頂期を迎えました。

そして70年代中頃からは、一度完成したスタイルを

再び分解するかのような音楽を展開し、曲の時間も短くもなり、

バラエティに富んだ音を聴かせるようになりました。

もちろん、曲のポップさは一貫して失わずに。

と、今はこうして書くことは出来るのですが、僕も以前は、

あまりにも「ユニーク」で、まあはっきり、避けていましたね(笑)。

僕がリアルタイムで洋楽を聴き始めた1980年代にはもう、

彼らは過去の人というイメージがあって、名前は知っていたけど、

「ああ、なんか変な人ね・・・」というくらいのものでした。

声はダミ声、音楽もよくいえばアーシー、つまり地味だしで、

若い頃は、あまりぱっとしないようなイメージを持っていました。

僕は、いつも言う、ヒットチャート中心に聴いてきた人間でしたが、

過去の年間チャートには彼らのアルバムが何枚か入っていて、しかも

レギュラーチャートで1位になったアルバムもあることが分かり、

そのことが、僕が持っていた彼らのイメージからみると不思議でした。

そして、その不思議は少しずつ、小さな興味の積み重ねとなりました。

30歳を過ぎてからようやく、僕もタルを聴き始めました。

そして、僕がタルで最初に聴いたアルバムが、これでした。

直接のきっかけは、1999年に、ドイツのヘヴィメタルバンド

ハロウィンが発表したカバーアルバムの中で、

タルのLocomotive Breathを演っていて、これがなかなかカッコよく、

その曲が入ったアルバムがどれかと調べたところこれで、

どうやらそれがタルの最高傑作であるらしいと分かって買いました。

聴いてみると、不思議に思った部分が一発で氷解しました。

02 うちの裏の家の庭に現れた雪猫

確かに音的には、派手さもきらびやかさもないですが、

フルートのユニークな響きなど、印象的な音作りに心を奪われました。

しかも、かなりしたたかな人たちのようで、

どういうものが受けるかをよく研究していることが感じ取れ、

一瞬で心を鷲づかみにするよなポップさやインパクトはないけど、

1回聴けば必ず心に引っかかって、それがじわじわとツボを攻める、

独自の世界を構築し追及してゆくバンド、そんなことを感じました。

その基盤になっているのは、

自分たちの音楽はあくまでもエンターテイメントである、

という意識であることが、このアルバムを聴いて見えてきた部分でした。

地味でよく分からない人たちというイメージが強ければ強いほど、

このアルバムのエンターテイメント性が、逆に、

驚きと称賛を持って受け入れられると思います。

そうです、これは立派なエンターテイメント作品で、

地味とは正反対にあるものだったです。

その辺のギャップというかミスマッチ感覚がまた面白いですが、

その辺が「人を喰った」人たちたるゆえんでしょう。

そしてこれはいわゆる「コンセプト・アルバム」でもあり、

全体の流れがとてもうまく練られていて、素晴らしい。

このアルバムは実際に英国のどこかの町が舞台のようで、

どの曲も、いかにも英国的イディオム満載です。

といって、僕は英国には行ったことがないので、それはあくまでも

想像と疑似体験を通して感じたことにすぎないのですが・・・

このアルバムを聴くと、とりわけ英国に行きたくなります(笑)。

まあそれはともかく、コンセプトアルバムなだけに、

「ああ、アルバム聴いたぁ」という充実感は高い1枚ですね。

ジェスロ・タルの魅力の側面を語るもう一つの話があります。

1988年のグラミー賞で

「ハードロック・ヘヴィメタル部門」が創設された際に、

最初に受賞したバンドがこのジェスロ・タルでしたが、

当時、へヴィメタルを聴く人は「なんで・・・???」という反応でした。

だけど、そう感じさせる部分がないかというとそうでもなく、

ブリティッシュ・ハードロックとは直でつながる音作りだし、

ブラック・サバスのGtトニー・アイオミが、サバス結成前に、

1週間だけタルのメンバーだったことがあって、その模様が、

ローリング・ストーンズが主催し、ジョン・レノンも参加した

『ロックンロール・サーカス』に収められていたり、

アイアン・メイデンのBsスティーヴ・ハリスが

影響を受けたアーティストのひとりに挙げていたり、そして

ハロウィンがカバーしていたりと、ヘヴィメタル系とのつがなりも深く、

そうした人たちに訴える音を出しているバンドではあるでしょう。

03 うちにあるMOTHER GOOSEの本とタル

Tr1:Aqualung

曲を聴いて、沖縄の海でダイビング・・・

なんて、さらさら想像できないと思います(笑)。

歌詞を読んでも、ダイビングや海はと関係なく、

公園でひとり寂しく時間を過ごす・・・というような歌です。

重苦しさに穴をあけて新鮮な空気を吸いたい、という比喩かな。

中間部はテンポを落としてトラッド風にじわじわと攻めつつ、

再びテンポアップして軽快に進む部分はカッコいいですね。

1曲目からまさにブルーズ+トラッドの独自の雰囲気をたたえつつ、

ハードさもあり、展開の多彩さと曲の長さはプログレの影響大で、

彼らの音楽をダイジェストした、名曲といっていい曲。

Tr2:Cross-Eyed Mary

フェイドインしながら静かに始まったところを

強烈なギターリフで打ち破ってイアンが歌い出す、

これは音的にはハードロックのとてもカッコいい曲。

ただし、僕が最初に聴いた時には、抽象的表現ですが、

前の曲で乗った波にそのまま乗っかって進むのではなく、

敢えて別のもっと強い波を待って乗り換えるみたいな、

ちょっと「すかした」部分が彼らの面目躍如だな、と感じました。

Aqualungという単語が歌詞に入っているように、

前の曲の続きのような曲でもあり、アルバムを俯瞰した曲。

そうそう、紹介が遅れましたが、

Gtのマーティン・バレは、目立たないけど、

というかイアンだけが目立つようにしているんでしょうけど(笑)、

手堅い中にもアグレッシブさを失わない部分があって、

僕が大好きなギタリストの1人です。

Tr3:Cheap Day Return

インストの1分少々しかないつなぎのトラッド風小品。

Tr4:Mother Goose

アコースティック弾き語りの後ろでフルートが小躍りする、

跳ねたリズムのちょっとかわいらしい曲。

それもそのはず、「マザー・グース」。

でも、直接的にマザーグースの話から取っているのではないようで、

そういう楽しさ、寓意を基に言葉遊びしつつ情景描写している感じ。

いかにも英国小市民的な曲ですが、そういうのが好きなんです。

トラッド風小品が多い中、この曲はそれ系では目玉でしょう。

朝の雰囲気、サンドイッチが食べたくなってくる(笑)。

Tr5:Wond'ring Aloud

前の曲から続いたやはり2分ないトラッド風小品。

こちらは歌もあって、小声でぶつぶつ歌っていますが、

意外なことに(笑)、恋の喜びを軽く歌っています。

ここまでの歌詞がある4曲中3曲にSunという単語が出てきますが、

それがみな、「英国の冷たい太陽」っぽい感じがします。

行ったことはないけど・・・

Tr6:Up To Me

LPではA面の最後、ここでまた音が重くなります。

フルートとベースによる明確なブルーズ風のリフがあって、

これがカッコよく、気持ちをぐいぐいと前に押してくれますが、

前の曲が緩かっただけにこの効果は満点。

曲の並べ方にメリハリがあるのは、アルバムとして素晴らしい。

それにしても、フルートという一見すると「ロックではない」楽器が、

実はこんなにもロックしているなんて、と、ちょっと驚く佳曲。

04 蒸気機関車の絵が入ったメモ帳とタル・・・

Tr7:My God

そういえば教会にいるような雰囲気。

ハンマーで叩きつけるような重たいギターリフに、

なんといっても聴きどころは、中間部のフルートのソロ。

掛け声のようなある種不気味なコーラスをバックに繰り広げられ、

イアンは、フルートを吹きながら自分でも掛け声を出していて、

ちょっと危なくて恐い、スリリングな展開に引き込まれます。

フルートソロの途中に、クリスマスソングでおなじみの

God Rest Ye, Merry Gentlemanの旋律も織り込まれています。

ああ、そうか、Godつながりか・・・(笑)・・・

ある意味このアルバムの白眉ですね。

Tr8:Hymn 43

そして実際に「賛美歌43番」とくる流れがいい。

雰囲気がぱっと明るくなり、リフを刻むギターも少し軽い音に。

そのリフがTr6に似ているのは、トータルアルバムとしての意識でしょう。

しかし賛美歌だけど熱唱しているのがまた面白い。

Tr9:Slipstream

イントロなしに優しげに歌い始める1分強のトラッド小品。

これも朝の雰囲気、というか、このアルバムは、

重い曲でもみんな朝の雰囲気がします。

しかも、まだ多くの人が寝ている朝の時間帯。

Tr10:Locomotive Breath

邦題「蒸気機関車のあえぎ」。

ロックの「てっちゃんソング」の筆頭格でしょうね(笑)。

タルの中でも屈指の名曲、人気曲。

シングルとしてもTop10入りするヒットになりました。

いかにも力強く前進するようなギターリフに導かれる曲、

そしてギターをミュートして出す「カッカッ」という音は、

まさに蒸気機関車のイメージにぴったり!

そうそうこの「カッカッ」というギターの音も、Tr8で一度伏線として

出てきている辺り、やはりかなり練られていますね。

まあ、こういう曲があるだけでもうれしいんですが(笑)。

タルはそれと、このように、言葉の感覚が独特で面白いですね!

Tr11:Wind Up

ラストは、前の曲の余韻を受け、ピアノで静かに始まり、

イアンがつぶやくように囁くように告白するように歌い出す。

なんだか思わせぶりだなと聴いていると楽器が少しずつ増え、

エレクトリック・ギターのフレーズを契機にアップテンポになり、

アルバムでもいちばんのノリの中で曲がぐいぐい進む。

そして最後はまた放り投げるように静かにピアノと歌で締める。

いかにもショーの最後という感じの開放感ある曲で、ノリ的には、

ドリフのコントの最後にかかる音楽っぽい感じもします(笑)。

この曲こそ、この人たちはへそ曲がりなだけじゃない、

そりゃ確かに見てくれはそうだけど(笑)、基本としては、

ちゃんとエンターテイメント性を考えている人たちなんだと気づき、

「この人たちの音楽は聴きやすい」と感じた曲でした。

予定調和というのは、ロックの中にも確かにあるんですよね。

それを否定すると、音楽の楽しさは半減するかもしれないことは、

この曲を聴いた気持ちよさが証明してくれていると思います。

だけどやっぱり、この終わり方は、癖になるなぁ(笑)。

なお、現行のリマスター盤には、

6「曲」のボーナストラックが入っていますが、

それらのボーナスもこのアルバムのイメージが踏襲されていて、

特にTr12:Lick Your Fingers Cleanは、

最初はボーナスだと分からないくらいTr11とうまくつながっています。

ただ、ただし・・・

このアルバム、現在のリマスター盤には、

とても大きな不満があります。

Tr14に、イアン・アンダーソンのインタビューが入っているんです。

CDなので飛ばして聴けばいいのでしょうけど、でも僕は、

一度かけたら飛ばしたくない性分だし、うちの連装CDで

ずっとかけ続ける場合はそれがちょっと邪魔になります。

しかも、最後じゃないのがまた引っかかります。

それと、音が異様に小さいのも、通しで聴くとつらい部分ですが、

これはさほど問題でもないでしょうか。

ジェスロ・タルという名前は何かというと、

17世紀から18世紀にかけてを生きた英国の農政学者の名前です。

これまた変わったところから名前をつけてますよね(笑)。

しかし、彼らの音楽を聴いてみると、その名前に込めた思いが

なんとなく透けて見えるのがまた面白いです。

ちなみに、ジャケットの不思議なおじさんの絵は、

その農政学者でもイアン・アンダーソンでもなく、

「公園にいたただのおじさん」だそうで・・・

ひとつ余談を。

僕は、1996年に刊行されたロックのディスコグラフィーの本を

傍らに常に置いていて、それを見ながら記事も書いていますが、

その本は、個人名については、ファミリーネーム順で並んでいます。

Bob Dylanは「B」ではなく「D」のところにあるという具合に。

ある日、Jethro Tullをその本で探している時に、

バンド名が個人名なので、「T」のところを探していて、

何度探しても該当する部分にないので、あれ、おかしいな・・・

と思ったら、この場合は別にメンバーの名前でもないし、

素直に「J」を探せばいいんだ、と気づきました(笑)。

そうそう、Jethro Tullも略すと「JT」になりますが、

それではJames Taylorと区別がつかなくなるので、

僕はタルと呼んで書いています(笑)。

というか、それがファンの間では一般的だと思いますが・・・(笑)。

ジェスロ・タルは、凝りだすと止まらないですよ!

2014年02月07日

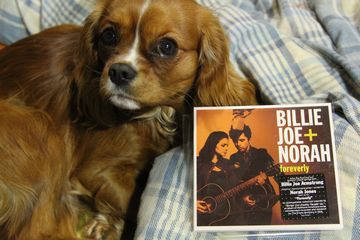

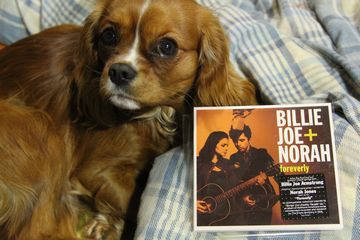

FOREVERLY エヴァリー・ブラザースに捧ぐ

01

FOREVERLY Billie Joe Armstrong+Norah Jones

フォーエヴァリー

ビリー・ジョー・アームストロング+ノラ・ジョーンズ (2013)

少し前の話、今年に入って、

エヴァリー・ブラザース The Everly Brothers

のフィル(フィリップ)・エヴァリーが亡くなりました。

先ずはBarksからの引用記事です。

☆

エヴァリー・ブラザース、弟フィルが死去

エヴァリー・ブラザーズのフィル・エヴァリーが金曜日(1月3日)、

慢性閉塞肺疾患のため亡くなった。74歳だった。

妻パティによると、長年に渡る喫煙が原因だったという。

『Los Angeles Times』紙に訃報を伝えた彼女は

「私たちは悲嘆に暮れています。彼は長い間、懸命に戦ってきました」

と話した。

ミュージシャンの父、アイク・エヴァリーと共に

幼いときからステージに立っていたドン&フィル兄弟は、

1956年にエヴァリー・ブラザーズとして1stシングルをリリース。

続く「Bye Bye Love」「Wake Up Little Susie」(1957年)が

世界中で大ヒットした。

その後も「Cathy’s Clown」「When Will I Be Loved」

「All I Have To Do Is Dream」「Bird Dog」「Walk Right Back」

などのヒット曲を生み、1986年に<Rock and Roll Hall of Fame>

が創設した際には殿堂入りする初の10アーティストの1組に選ばれた。

数々のミュージシャンに影響を与えた彼らを『Rolling Stone』誌は

「ロック界で最も重要なヴォーカル・デュオ」と称えている。

ニール・ヤング、ポール・マッカートニー、キース・リチャーズ、

サイモン&ガーファンクル、ビーチ・ボーイズ、

レッド・ホット・チリ・ペッパーズのアンソニー・キーディスなど

ミュージシャンの間でもエヴァリー・ブラザーズのファンは多く、最近では、

グリーン・デイのビリー・ジョー・アームストロングとノラ・ジョーンズが、

エヴァリー・ブラザーズの1958年のアルバム

『Songs For Our Daddy Taught Us』のカバー・アルバム

『Foreverly』をリリースしたばかりだった。

合掌。

☆

エヴァリー・ブラザースは、ビートルズを聴き始めた頃に

その名前を知りました。

引用文でもあるように、ポール・マッカートニーが大好きであり、

ジョン・レノンとポールはエヴァリーのようになりたかった、

といった話を本で読んだりラジオで聞いたりしていました。

(ポール・マッカートニー&)ウィングスのLet'em Inの歌詞にある

"Phil & Don"とはまさにエヴァリーの2人のこと。

なお、ドンが兄だけどこの歌詞ではフィルが先になっているのは、

前の節の"Brother John"の"John"と韻を踏むためだと思われます。

その"Brother John"とは誰のことかは、言わずもがなですね。

同様にエヴァリーから影響を受けた「兄弟」がサイモン&ガーファンクル。

S&G最後のアルバム「明日に架ける橋」には、エヴァリーの

Bye Bye Loveをライヴで収録したヴァージョンが入っていますが、

僕が初めてそれと意識して聴いたエヴァリーの曲がそれでした。

その曲はジョージ・ハリスンもカヴァーしていますが、当時の

荒んだ心を反映してかマイナー調に転じた重たい曲になっています。

ちなみに、ウィキペディアによれば

「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガー」

において第90位(その話題の記事はこちら)であり、

偉大な100人のシンガーの中では、唯一、兄弟でランクインし、

「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティスト」

において第33位にランクインしている、とのこと。

しかし、いつかエヴァリーを聴いてみたい、という思いを抱きながら、

僕が初めて自分のお金でレコードを買って彼らの音楽を聴いたのは、

中学時代から20年以上経った2003年頃、もちろんCDでのことでした。

僕が買ったベスト盤は今は廃盤のようですが、これは

収録曲内容がそれに近い別のベスト盤です。

最初に聴いて思ったこと。

ビートルズとオールディーズの中間の音楽ってやっぱりあったんだ。

このオールディーズとは、エルヴィス・プレスリーも含め、

Rock Around The ClockやBlue Suede Shoesのような

ロックンロール創生期の音楽のことを指して言っていますが、

以前は古い音楽をあまり聴かなかった僕は、それらの音楽があって、

いきなりビートルズに進化したものだと思い込んでいました。

でも、生物だって5本指の馬がいきなり1本指になったのではなく、

その中間段階がいたことが化石などかわ分かっているように、

音楽だって、その間がちゃんとあったんだ、ということ。

ビートルズがカンブリア紀の大爆発ではなかったのだと。

エヴァリーの音楽は、カントリーっぽいけどカントリーではなく、でも

ロックというほどまだ硬くない、しかし一級のポップスという音楽です。

爾来、編集盤やボックスセットなどを買って時々聴いています。

02 エヴァリー・シスターズ(!?)

昨年11月、ノラ・ジョーンズが、グリーン・デイの

ビリー・ジョー・アームストロングと組んだアルバムが出ました。

FOREVERLYというタイトル、辞書には載っていない単語ですが、

エヴァリー・ブラザースの曲を2人で歌ったアルバムで、

「エヴァリーのために」という"for""everly"と

"forever"とかけた造語でしょう。

引用文にあるようにエヴァリーのアルバムを「底本」として

まるごと歌ったものであり、今回はそのアルバムを取り上げて、

フィル・エヴァリーを偲ぶ記事とさせていただきます。

ノラ・ジョーンズは大好きだからもちろんすぐに買って聴きましたが、

記事にするのが遅れ、そうこうしているうちにフィルが亡くなりました。

このタイミングははきっと単なる偶然だと思われますが、でも、

それにしてもというタイミングではあり、ノラも驚いたことでしょう。

そしてもちろん、悲しいという記事をFacebookで上げていました。

記事にするのが遅れた理由。

先に謝っておきます、ファンのかた、ごめんなさい。

僕はグリーン・デイが、ビリー・ジョー・アームストロングが

苦手なのです・・・

嫌い、と書くと過剰反応する方がいらっしゃるかと思いますが、でも

彼らの音楽というよりは、彼の歌い方が生理的に僕はだめなのです。

グリーン・デイは、MTVをよく見ていた1990年代にいつも流れていて、

アルバムは聞いていないけど曲をある程度聴いた上での話だから

食わず嫌いというわけではなく、また生理的にダメというのは

やっぱりどうしようもない、と自己弁護させていただきます。

それでもグリーン・デイの音楽自体は割といいと思い、特に

When I Come Aroundは、MTVで観て聴いて

ギターでコピーしていたくらいで、ブックオフで見る度に買って

聴いてみようと何度も思ってきましたが、やはり手を出せない。

だから今回、大好きなノラの新譜が出るのはうれしいけれど、

よりによって一緒の歌っているのがあの人かい、と・・・

でも聴くと、あれっ!?

ビリー・ジョー・アームストロングの歌い方が普通だ。

そうなんです、変な顔で熱く歌うという僕が知った彼ではないのです。

声も普通にいい、聴けないなんてことはまったくない。

ただ、普通に歌うと普通すぎてあまり特徴がない声かも、とは思い、

だからグリーン・デイではああいう歌い方をするのかもしれない、とも。

「底本」となったのは、SONGS OUR DADDY TAUGHT US、

「父が僕らに教えてくれた歌」というタイトルであり、

トラディショナル・ソングを歌ったものです。

そのアルバムを僕は持っていないのですが、幸いなことに、

THE COMPLETE CADENCE RECORDINGS 1957-1960

という2枚組の編集盤にそのアルバムが丸ごと収録されており、

先ずはオリジナルを聴いて短くまとめて書きます。

これがそのCADENCE RECORDINGS。

余談ですが、このジャケットの2人の衣装、なんとなく

「スター・トレック」の宇宙船のクルーのような感じが・・・

父に教わったということですが、EBの2人の父親が音楽家であり、

2人は音楽が周りにあふれる子ども時代を送ったのでしょう。

2人のハーモニーは、そうして培った音楽的素養から成り立っている、

と考えると納得できます。

そしてこのアルバムを作ったのは、父のおかげでデビューできて

人気者になれた、その恩返しとも受け取れます。

エヴァリーの歌い方は力は入っても決して熱くならないというスタイルで、

そこが後のロックとは大きく違う部分ですが、熱くならないということは

理知的で説得力がある、ということにもなります。

(熱くて説得力がある人もたくさんいますが)。

だから、ロックに慣れた人にはおとなしすぎると感じるかもしれない。

ただし、その涼しさから寂しさや悲しさがにじみ出ていて、

そこが聴く者の胸を打つ、ある意味ソウルです。

やはり声は持って生まれた部分が大きいように思いますが、

ポールもジョンもS&Gも、人の心を動かす彼らの歌い方を

見習って自分たちのののにしたかったのでしょう。

03 家、それもこのアルバムのテーマ

ビリー・ジョーとノラは、オリジナルの12曲すべて取り上げていますが、

曲順を変えています。

流れを考えたのでしょう、そのことは曲の話の中で触れます。

気になるのは、オリジナルのエヴァリーは男2人で歌っていますが、

ビリー・ジョーとノラは男性と女性という組み合わせ。

でも、エヴァリーを聴くと、片方が、知らない人が女性かと思うくらい

高い声で歌うので、ビリー・ジョーとノラも違和感はありません。

むしろノラのほうが声が低いんじゃないかな。

なお、ドンとフィルのどちらが高い声か、ずっと昔本を読んだはずが、

どちらがそうかは覚えておらず、分かりませんでした。

ただ、ビリー・ジョーとノラが男女で歌うことにより、

オリジナルとは違う感覚があります。

10代から20代前半の子どもを持ったお父さんとお母さん、

といった雰囲気に聴こえるのです。

特にノラの母性、これが聴きどころともいえます。

ノラは僕と干支が同じで一回り下だから、それくらいの年齢の

子どもがいても不思議ではないくらいですが、でも若いといえば若い。

その若さでこの母性、僕はそこに驚きました。

これはビリー・ジョーと、男性と歌ったことによる効果でしょう。

少なくとも彼女の普通の作品では感じなかったことです。

ノラはしかし、小さい頃からロック以前の古い音楽を聴きなじみ、

20代に出てきた当初から古い音楽の持つ感覚を自分のものとして

出せる人ではあったんだけど、そこに年齢を重ねることによる

味が出てきた、それが「母性」につながったのだと思います。

そもそも、ジャケット写真のノラ、1960年代のアメリカのドラマの

お母さん役の人みたいな雰囲気があります。

ノラだけではなくビリー・ジョーとの相乗効果と書きましたが、

ビリー・ジョーの歌い方も落ち着いていて、それも驚きました。

彼の声には、心配する、思いやる、という気持ちがよく表れています。

ビリー・ジョー・アームストロングは1972年生まれ、今年で44歳。

ウィキペディアで見ると、1994年に結婚して2児の父とのことで、

まさに10代のお子さんがいるお父さんであり、そのような今の

自分の気持ちが歌に表れたと考えるのは自然なことでしょう。

ただ、親としての気持ちを歌うことを通じて、

自分たちの青春時代も懐かしむようなところも感じられます。

自分たちはこうだった、こんなことはしないよう気をつけていた、

などなど、歌のイメージが二重にも三重にも膨らんでゆきます。

2人のハーモニーは、エヴァリーのように息がぴったりというよりは、

お互いが邪魔をしないように、しかしパートによりビリー・ジョーが

目立ったりノラだったり、といった感じで、これはこれで楽しめます。

このアルバムはトラディショナルを歌っただけに曲がシンプルであり、

だからこそこの2人のヴォーカルこそが最大の魅力といえるでしょう。

しかしもちろん、エヴァリーが歌うくらいだから、

歌メロがいい曲ばかりで、ついつい口ずさんでしまう。

音楽としては、僕が本当のカントリーを聴く前には

カントリーだと思っていた、というスタイルの音楽。

フォークとは少し違う、カントリーっぽさはある、といったところ。

歌い方はカントリーの影響を受けているのが感じられますが、

そもそもエヴァリーがそうだったから、当然のことでしょう。

エヴァリー同様生ギターを基本にした最小限のバンド形態、

時々ハーモニカやペダルスティールそれにフィドルなどが入る、

ほんとうに簡素なアレンジ、だから余計に歌が響いてくる。

ベースもアップライトベースだと思う、温かみがある音に聴こえます。

04

1曲目Roving Gambler

アメリカにはギャンブラーものの曲が多いですよね、脈々と続いている。

アコースティックギター弾き語りにハーモニカが入るおとなしい響き。

ビリー・ジョーはちゃんとレコードを聴いたことがないので、

普通に歌っている、以外は何も言えないけれど、

ノラは、旦那を立てる妻のような雰囲気もありますね。

2曲目Long Time Gone

歌メロが素直に好き。

Aメロの最後のタイトルの言葉を歌う前に声がすうーっと高くなる部分、

2人の息が合っていると感じる、ここが特にいい。

揺ら揺ら揺れるエレクトリックギターの間奏のソロがいい。

ピアノも低く入っていて、洒落たアレンジ。

3曲目Lightning Express

ちょっと悲しげで寂しげなワルツ、でもタイトルは「稲妻急行」。

ビリー・ジョーにはキーが高いのか、ここはノラの声が目立つ。

ブルーグラス風のギターが2人の声を柔らかく包み込む。

この曲を僕は3回目くらいからもう口ずさんでいました。

4曲目Silver Haired Daddy Of Mine

アップテンポで少し元気になる。

Bye Bye Loveを明るくしたような響き、或いは、ビートルズの

Don't Pass Me Byをアップテンポにしたような感じかな。

僕が「カントリーを聴く前にカントリーだと思っていた音楽」の代表。

この歌メロはどこかで聴いたことがあるような感じもします。

ノラの拗ねて甘えるような歌い方が今回は少なくて残念だけど、

ここではビリー・ジョーの向こうにそれが聴こえてほっとする。

4曲目まではオリジナルと曲順が同じです。

5曲目Down In The Willow Garden

オリジナルでは9曲目。

ブルーズ風のエレクトリックギターで始まる重たい響きの曲。

ワルツで、やはり揺ら揺らするギターの音色ともども、

ちょっと恐い、夏に聴くとお化けを想像しそうな曲でもある。

そしてこれはノラが好きなディクシーランド・スタイルに近い。

6曲目Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?

この曲にこんなくだりがあります。

"Who's gonna kiss the ruby red lips"

遊び歌というか、なんだかイメージ膨らんできますよね。

異性への興味が強くなった10代の頃。

しかも男女で歌うと、健全な色っぽさを感じずにはいられない。

最初に聴いた時に引き込まれた曲。

05 今朝の太陽の暈、"halo"

7曲目Oh So Many Years

微妙にシャッフルした明るく軽快な曲。

前のおとなしいワルツが終わってすぐにはいるのがいい。

エレクトリックギターのソロが入るけどビリー・ジョーかな。

音はフェンダー系に聴こえるし。

ずっとおとなしくきた中でこのソロは簡単だけど効果的です。

8曲目Barbara Allen

ここで初めてコーラスではなくビリー・ジョーの独唱で始まる。

3コーラス目でノラが入ってくるけれど、これはビリー・ジョーの歌。

片田舎のバーでおじいさんが歌うと似合いそうなワルツで、

フィドルを前面に出し特にカントリーっぽさを強く感じる曲。

でも、何番まであるんだろう、「鉄道唱歌」並みとは言わないけれど、

同じ12小節を何度も繰り返して歌い継ぐ曲。

9曲目Rockin' Alone (In An Old Rockin' Chair)

イントロのちょっと寂しげなピアノ、讃美歌風の響き。

この辺がアメリカだなと思いますね。

この歌もワルツ、抑制が効いて、胸にしみてくる。

ここはノラの声がよく響いてきます。

10曲目I'm Here To Get My Baby Out Of Jail

今度はノラの独唱で始まり、曲が進むと楽器が増え、

ビリー・ジョーのコーラスが薄く入ってきます。

刑務所に入ってしまった子どもを思いやる母性を感じます。

そりゃ悪いことしたんだけど、子どもはかわいいのでしょう。

そういう複雑な気持ちがよく伝わってきます。

でも、こんなに歌が上手くて声がきれいなお母さんなんて・・・

とは思わない、大スターで唯一無二の声を持った人なのに、

ノラ・ジョーンズの庶民的感覚や人懐っこさを感じます。

僕が選ぶこのアルバムのベストトラックはこれですね。

まあ、ノラの声が前面に出ていることもあるんですが。

なお、エヴァリーのオリジナルではこの曲が最後ですが、

そうですね、最後にしては締まらないというか、

放り出されるような感じになるので、ここでよかったと思います。

11曲目Kentucky

ケンタッキーを離れたところで懐かしむ、郷愁を誘う曲。

自分が死んだら山に葬ってほしいと歌う。

落ち着いて歌うから、余計にノスタルジックに感じる。

この曲は逆にオリジナルでも11曲目で、最後の前に

思いをため込む、そんな感じがしていいですね。

12曲目Put My Little Shoes Away

最後も教会音楽風のゆったりとした荘厳さもある曲。

すべての思いをまとめさらに高みに運ぶような心にしみる響き。

最後ぷっつりと歌が終わってしまうのですが、でも、

そこまでの余韻を心の中に解放してくれるように感じます。

なおこのCDは、ビリー・ジョー・アームストロングとグリーン・デイの

レコード会社であるRepriseからのリリースとなっており、

日本ではワーナー・ミュージック・ジャパンから発売されています。

名義も「ビリー・ジョー+ノラ」となっていて、つまりは

ノラというよりはビリー・ジョーのアルバムということなのかもしれない。

このアルバムは、エヴァリー・ブラザースの歌心や歌への思いを

決して熱くなりすぎず、敬意を込めて表しています。

これがエヴァリーのヴォーカルのスタイルではあります。

ただ、曲についていえば、「オールディーズとビートルズの間」の

スタイルには達していません、そうですよねトラッドだから。

実際、エヴァリーの先述の編集盤を聴いていると、オリジナルの

このアルバムに該当する部分の後ろに出てくる彼らのオリジナルの

ヒット曲を聴くと、より複雑になり、新しく感じられます。

でも、トラッドのエヴァリーを今の時代に取り上げることで、

彼らの音楽の世界の広さや深さを感じられることでしょう。

さて、このアルバム、ノラ・ジョーンズの割には

あまり話題になっていないような気がします。

確かに、特にノラの異様にポップな最新作に比べると地味だし、

ビリー・ジョーはグリーン・デイが日本で人気があるにしても、

こういうこともやるのか、という受け止められ方かもしれない。

そもそもアートワークも地味ですかね。

おまけにエヴァリーが日本でどれだけ聴かれているのか、と。

でも、純粋に音楽として、歌として素晴らしい。

ノラ・ジョーンズの音楽への思い、また新たな展開を見せてくれて

ファンとしてはうれしいし楽しいですね。

そして。

そうだな、グリーン・デイもそろそろ聴いてみるかな。

06

FOREVERLY Billie Joe Armstrong+Norah Jones

フォーエヴァリー

ビリー・ジョー・アームストロング+ノラ・ジョーンズ (2013)

少し前の話、今年に入って、

エヴァリー・ブラザース The Everly Brothers

のフィル(フィリップ)・エヴァリーが亡くなりました。

先ずはBarksからの引用記事です。

☆

エヴァリー・ブラザース、弟フィルが死去

エヴァリー・ブラザーズのフィル・エヴァリーが金曜日(1月3日)、

慢性閉塞肺疾患のため亡くなった。74歳だった。

妻パティによると、長年に渡る喫煙が原因だったという。

『Los Angeles Times』紙に訃報を伝えた彼女は

「私たちは悲嘆に暮れています。彼は長い間、懸命に戦ってきました」

と話した。

ミュージシャンの父、アイク・エヴァリーと共に

幼いときからステージに立っていたドン&フィル兄弟は、

1956年にエヴァリー・ブラザーズとして1stシングルをリリース。

続く「Bye Bye Love」「Wake Up Little Susie」(1957年)が

世界中で大ヒットした。

その後も「Cathy’s Clown」「When Will I Be Loved」

「All I Have To Do Is Dream」「Bird Dog」「Walk Right Back」

などのヒット曲を生み、1986年に<Rock and Roll Hall of Fame>

が創設した際には殿堂入りする初の10アーティストの1組に選ばれた。

数々のミュージシャンに影響を与えた彼らを『Rolling Stone』誌は

「ロック界で最も重要なヴォーカル・デュオ」と称えている。

ニール・ヤング、ポール・マッカートニー、キース・リチャーズ、

サイモン&ガーファンクル、ビーチ・ボーイズ、

レッド・ホット・チリ・ペッパーズのアンソニー・キーディスなど

ミュージシャンの間でもエヴァリー・ブラザーズのファンは多く、最近では、

グリーン・デイのビリー・ジョー・アームストロングとノラ・ジョーンズが、

エヴァリー・ブラザーズの1958年のアルバム

『Songs For Our Daddy Taught Us』のカバー・アルバム

『Foreverly』をリリースしたばかりだった。

合掌。

☆

エヴァリー・ブラザースは、ビートルズを聴き始めた頃に

その名前を知りました。

引用文でもあるように、ポール・マッカートニーが大好きであり、

ジョン・レノンとポールはエヴァリーのようになりたかった、

といった話を本で読んだりラジオで聞いたりしていました。

(ポール・マッカートニー&)ウィングスのLet'em Inの歌詞にある

"Phil & Don"とはまさにエヴァリーの2人のこと。

なお、ドンが兄だけどこの歌詞ではフィルが先になっているのは、

前の節の"Brother John"の"John"と韻を踏むためだと思われます。

その"Brother John"とは誰のことかは、言わずもがなですね。

同様にエヴァリーから影響を受けた「兄弟」がサイモン&ガーファンクル。

S&G最後のアルバム「明日に架ける橋」には、エヴァリーの

Bye Bye Loveをライヴで収録したヴァージョンが入っていますが、

僕が初めてそれと意識して聴いたエヴァリーの曲がそれでした。

その曲はジョージ・ハリスンもカヴァーしていますが、当時の

荒んだ心を反映してかマイナー調に転じた重たい曲になっています。

ちなみに、ウィキペディアによれば

「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガー」

において第90位(その話題の記事はこちら)であり、

偉大な100人のシンガーの中では、唯一、兄弟でランクインし、

「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティスト」

において第33位にランクインしている、とのこと。

しかし、いつかエヴァリーを聴いてみたい、という思いを抱きながら、

僕が初めて自分のお金でレコードを買って彼らの音楽を聴いたのは、

中学時代から20年以上経った2003年頃、もちろんCDでのことでした。

僕が買ったベスト盤は今は廃盤のようですが、これは

収録曲内容がそれに近い別のベスト盤です。

最初に聴いて思ったこと。

ビートルズとオールディーズの中間の音楽ってやっぱりあったんだ。

このオールディーズとは、エルヴィス・プレスリーも含め、

Rock Around The ClockやBlue Suede Shoesのような

ロックンロール創生期の音楽のことを指して言っていますが、

以前は古い音楽をあまり聴かなかった僕は、それらの音楽があって、

いきなりビートルズに進化したものだと思い込んでいました。

でも、生物だって5本指の馬がいきなり1本指になったのではなく、

その中間段階がいたことが化石などかわ分かっているように、

音楽だって、その間がちゃんとあったんだ、ということ。

ビートルズがカンブリア紀の大爆発ではなかったのだと。

エヴァリーの音楽は、カントリーっぽいけどカントリーではなく、でも

ロックというほどまだ硬くない、しかし一級のポップスという音楽です。

爾来、編集盤やボックスセットなどを買って時々聴いています。

02 エヴァリー・シスターズ(!?)

昨年11月、ノラ・ジョーンズが、グリーン・デイの

ビリー・ジョー・アームストロングと組んだアルバムが出ました。

FOREVERLYというタイトル、辞書には載っていない単語ですが、

エヴァリー・ブラザースの曲を2人で歌ったアルバムで、

「エヴァリーのために」という"for""everly"と

"forever"とかけた造語でしょう。

引用文にあるようにエヴァリーのアルバムを「底本」として

まるごと歌ったものであり、今回はそのアルバムを取り上げて、

フィル・エヴァリーを偲ぶ記事とさせていただきます。

ノラ・ジョーンズは大好きだからもちろんすぐに買って聴きましたが、

記事にするのが遅れ、そうこうしているうちにフィルが亡くなりました。

このタイミングははきっと単なる偶然だと思われますが、でも、

それにしてもというタイミングではあり、ノラも驚いたことでしょう。

そしてもちろん、悲しいという記事をFacebookで上げていました。

記事にするのが遅れた理由。

先に謝っておきます、ファンのかた、ごめんなさい。

僕はグリーン・デイが、ビリー・ジョー・アームストロングが

苦手なのです・・・

嫌い、と書くと過剰反応する方がいらっしゃるかと思いますが、でも

彼らの音楽というよりは、彼の歌い方が生理的に僕はだめなのです。

グリーン・デイは、MTVをよく見ていた1990年代にいつも流れていて、

アルバムは聞いていないけど曲をある程度聴いた上での話だから

食わず嫌いというわけではなく、また生理的にダメというのは

やっぱりどうしようもない、と自己弁護させていただきます。

それでもグリーン・デイの音楽自体は割といいと思い、特に

When I Come Aroundは、MTVで観て聴いて

ギターでコピーしていたくらいで、ブックオフで見る度に買って

聴いてみようと何度も思ってきましたが、やはり手を出せない。

だから今回、大好きなノラの新譜が出るのはうれしいけれど、

よりによって一緒の歌っているのがあの人かい、と・・・

でも聴くと、あれっ!?

ビリー・ジョー・アームストロングの歌い方が普通だ。

そうなんです、変な顔で熱く歌うという僕が知った彼ではないのです。

声も普通にいい、聴けないなんてことはまったくない。

ただ、普通に歌うと普通すぎてあまり特徴がない声かも、とは思い、

だからグリーン・デイではああいう歌い方をするのかもしれない、とも。

「底本」となったのは、SONGS OUR DADDY TAUGHT US、

「父が僕らに教えてくれた歌」というタイトルであり、

トラディショナル・ソングを歌ったものです。

そのアルバムを僕は持っていないのですが、幸いなことに、

THE COMPLETE CADENCE RECORDINGS 1957-1960

という2枚組の編集盤にそのアルバムが丸ごと収録されており、

先ずはオリジナルを聴いて短くまとめて書きます。

これがそのCADENCE RECORDINGS。

余談ですが、このジャケットの2人の衣装、なんとなく

「スター・トレック」の宇宙船のクルーのような感じが・・・

父に教わったということですが、EBの2人の父親が音楽家であり、

2人は音楽が周りにあふれる子ども時代を送ったのでしょう。

2人のハーモニーは、そうして培った音楽的素養から成り立っている、

と考えると納得できます。

そしてこのアルバムを作ったのは、父のおかげでデビューできて

人気者になれた、その恩返しとも受け取れます。

エヴァリーの歌い方は力は入っても決して熱くならないというスタイルで、

そこが後のロックとは大きく違う部分ですが、熱くならないということは

理知的で説得力がある、ということにもなります。

(熱くて説得力がある人もたくさんいますが)。

だから、ロックに慣れた人にはおとなしすぎると感じるかもしれない。

ただし、その涼しさから寂しさや悲しさがにじみ出ていて、

そこが聴く者の胸を打つ、ある意味ソウルです。

やはり声は持って生まれた部分が大きいように思いますが、

ポールもジョンもS&Gも、人の心を動かす彼らの歌い方を

見習って自分たちのののにしたかったのでしょう。

03 家、それもこのアルバムのテーマ

ビリー・ジョーとノラは、オリジナルの12曲すべて取り上げていますが、

曲順を変えています。

流れを考えたのでしょう、そのことは曲の話の中で触れます。

気になるのは、オリジナルのエヴァリーは男2人で歌っていますが、

ビリー・ジョーとノラは男性と女性という組み合わせ。

でも、エヴァリーを聴くと、片方が、知らない人が女性かと思うくらい

高い声で歌うので、ビリー・ジョーとノラも違和感はありません。

むしろノラのほうが声が低いんじゃないかな。

なお、ドンとフィルのどちらが高い声か、ずっと昔本を読んだはずが、

どちらがそうかは覚えておらず、分かりませんでした。

ただ、ビリー・ジョーとノラが男女で歌うことにより、

オリジナルとは違う感覚があります。

10代から20代前半の子どもを持ったお父さんとお母さん、

といった雰囲気に聴こえるのです。

特にノラの母性、これが聴きどころともいえます。

ノラは僕と干支が同じで一回り下だから、それくらいの年齢の

子どもがいても不思議ではないくらいですが、でも若いといえば若い。

その若さでこの母性、僕はそこに驚きました。

これはビリー・ジョーと、男性と歌ったことによる効果でしょう。

少なくとも彼女の普通の作品では感じなかったことです。

ノラはしかし、小さい頃からロック以前の古い音楽を聴きなじみ、

20代に出てきた当初から古い音楽の持つ感覚を自分のものとして

出せる人ではあったんだけど、そこに年齢を重ねることによる

味が出てきた、それが「母性」につながったのだと思います。

そもそも、ジャケット写真のノラ、1960年代のアメリカのドラマの

お母さん役の人みたいな雰囲気があります。

ノラだけではなくビリー・ジョーとの相乗効果と書きましたが、

ビリー・ジョーの歌い方も落ち着いていて、それも驚きました。

彼の声には、心配する、思いやる、という気持ちがよく表れています。

ビリー・ジョー・アームストロングは1972年生まれ、今年で44歳。

ウィキペディアで見ると、1994年に結婚して2児の父とのことで、

まさに10代のお子さんがいるお父さんであり、そのような今の

自分の気持ちが歌に表れたと考えるのは自然なことでしょう。

ただ、親としての気持ちを歌うことを通じて、

自分たちの青春時代も懐かしむようなところも感じられます。

自分たちはこうだった、こんなことはしないよう気をつけていた、

などなど、歌のイメージが二重にも三重にも膨らんでゆきます。

2人のハーモニーは、エヴァリーのように息がぴったりというよりは、

お互いが邪魔をしないように、しかしパートによりビリー・ジョーが

目立ったりノラだったり、といった感じで、これはこれで楽しめます。

このアルバムはトラディショナルを歌っただけに曲がシンプルであり、

だからこそこの2人のヴォーカルこそが最大の魅力といえるでしょう。

しかしもちろん、エヴァリーが歌うくらいだから、

歌メロがいい曲ばかりで、ついつい口ずさんでしまう。

音楽としては、僕が本当のカントリーを聴く前には

カントリーだと思っていた、というスタイルの音楽。

フォークとは少し違う、カントリーっぽさはある、といったところ。

歌い方はカントリーの影響を受けているのが感じられますが、

そもそもエヴァリーがそうだったから、当然のことでしょう。

エヴァリー同様生ギターを基本にした最小限のバンド形態、

時々ハーモニカやペダルスティールそれにフィドルなどが入る、

ほんとうに簡素なアレンジ、だから余計に歌が響いてくる。

ベースもアップライトベースだと思う、温かみがある音に聴こえます。

04

1曲目Roving Gambler

アメリカにはギャンブラーものの曲が多いですよね、脈々と続いている。

アコースティックギター弾き語りにハーモニカが入るおとなしい響き。

ビリー・ジョーはちゃんとレコードを聴いたことがないので、

普通に歌っている、以外は何も言えないけれど、

ノラは、旦那を立てる妻のような雰囲気もありますね。

2曲目Long Time Gone

歌メロが素直に好き。

Aメロの最後のタイトルの言葉を歌う前に声がすうーっと高くなる部分、

2人の息が合っていると感じる、ここが特にいい。

揺ら揺ら揺れるエレクトリックギターの間奏のソロがいい。

ピアノも低く入っていて、洒落たアレンジ。

3曲目Lightning Express

ちょっと悲しげで寂しげなワルツ、でもタイトルは「稲妻急行」。

ビリー・ジョーにはキーが高いのか、ここはノラの声が目立つ。

ブルーグラス風のギターが2人の声を柔らかく包み込む。

この曲を僕は3回目くらいからもう口ずさんでいました。

4曲目Silver Haired Daddy Of Mine

アップテンポで少し元気になる。

Bye Bye Loveを明るくしたような響き、或いは、ビートルズの

Don't Pass Me Byをアップテンポにしたような感じかな。

僕が「カントリーを聴く前にカントリーだと思っていた音楽」の代表。

この歌メロはどこかで聴いたことがあるような感じもします。

ノラの拗ねて甘えるような歌い方が今回は少なくて残念だけど、

ここではビリー・ジョーの向こうにそれが聴こえてほっとする。

4曲目まではオリジナルと曲順が同じです。

5曲目Down In The Willow Garden

オリジナルでは9曲目。

ブルーズ風のエレクトリックギターで始まる重たい響きの曲。

ワルツで、やはり揺ら揺らするギターの音色ともども、

ちょっと恐い、夏に聴くとお化けを想像しそうな曲でもある。

そしてこれはノラが好きなディクシーランド・スタイルに近い。

6曲目Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?

この曲にこんなくだりがあります。

"Who's gonna kiss the ruby red lips"

遊び歌というか、なんだかイメージ膨らんできますよね。

異性への興味が強くなった10代の頃。

しかも男女で歌うと、健全な色っぽさを感じずにはいられない。

最初に聴いた時に引き込まれた曲。

05 今朝の太陽の暈、"halo"

7曲目Oh So Many Years

微妙にシャッフルした明るく軽快な曲。

前のおとなしいワルツが終わってすぐにはいるのがいい。

エレクトリックギターのソロが入るけどビリー・ジョーかな。

音はフェンダー系に聴こえるし。

ずっとおとなしくきた中でこのソロは簡単だけど効果的です。

8曲目Barbara Allen

ここで初めてコーラスではなくビリー・ジョーの独唱で始まる。

3コーラス目でノラが入ってくるけれど、これはビリー・ジョーの歌。

片田舎のバーでおじいさんが歌うと似合いそうなワルツで、

フィドルを前面に出し特にカントリーっぽさを強く感じる曲。

でも、何番まであるんだろう、「鉄道唱歌」並みとは言わないけれど、

同じ12小節を何度も繰り返して歌い継ぐ曲。

9曲目Rockin' Alone (In An Old Rockin' Chair)

イントロのちょっと寂しげなピアノ、讃美歌風の響き。

この辺がアメリカだなと思いますね。

この歌もワルツ、抑制が効いて、胸にしみてくる。

ここはノラの声がよく響いてきます。

10曲目I'm Here To Get My Baby Out Of Jail

今度はノラの独唱で始まり、曲が進むと楽器が増え、

ビリー・ジョーのコーラスが薄く入ってきます。

刑務所に入ってしまった子どもを思いやる母性を感じます。

そりゃ悪いことしたんだけど、子どもはかわいいのでしょう。

そういう複雑な気持ちがよく伝わってきます。

でも、こんなに歌が上手くて声がきれいなお母さんなんて・・・

とは思わない、大スターで唯一無二の声を持った人なのに、

ノラ・ジョーンズの庶民的感覚や人懐っこさを感じます。

僕が選ぶこのアルバムのベストトラックはこれですね。

まあ、ノラの声が前面に出ていることもあるんですが。

なお、エヴァリーのオリジナルではこの曲が最後ですが、

そうですね、最後にしては締まらないというか、

放り出されるような感じになるので、ここでよかったと思います。

11曲目Kentucky

ケンタッキーを離れたところで懐かしむ、郷愁を誘う曲。

自分が死んだら山に葬ってほしいと歌う。

落ち着いて歌うから、余計にノスタルジックに感じる。

この曲は逆にオリジナルでも11曲目で、最後の前に

思いをため込む、そんな感じがしていいですね。

12曲目Put My Little Shoes Away

最後も教会音楽風のゆったりとした荘厳さもある曲。

すべての思いをまとめさらに高みに運ぶような心にしみる響き。

最後ぷっつりと歌が終わってしまうのですが、でも、

そこまでの余韻を心の中に解放してくれるように感じます。

なおこのCDは、ビリー・ジョー・アームストロングとグリーン・デイの

レコード会社であるRepriseからのリリースとなっており、

日本ではワーナー・ミュージック・ジャパンから発売されています。

名義も「ビリー・ジョー+ノラ」となっていて、つまりは

ノラというよりはビリー・ジョーのアルバムということなのかもしれない。

このアルバムは、エヴァリー・ブラザースの歌心や歌への思いを

決して熱くなりすぎず、敬意を込めて表しています。

これがエヴァリーのヴォーカルのスタイルではあります。

ただ、曲についていえば、「オールディーズとビートルズの間」の

スタイルには達していません、そうですよねトラッドだから。

実際、エヴァリーの先述の編集盤を聴いていると、オリジナルの

このアルバムに該当する部分の後ろに出てくる彼らのオリジナルの

ヒット曲を聴くと、より複雑になり、新しく感じられます。

でも、トラッドのエヴァリーを今の時代に取り上げることで、

彼らの音楽の世界の広さや深さを感じられることでしょう。

さて、このアルバム、ノラ・ジョーンズの割には

あまり話題になっていないような気がします。

確かに、特にノラの異様にポップな最新作に比べると地味だし、

ビリー・ジョーはグリーン・デイが日本で人気があるにしても、

こういうこともやるのか、という受け止められ方かもしれない。

そもそもアートワークも地味ですかね。

おまけにエヴァリーが日本でどれだけ聴かれているのか、と。

でも、純粋に音楽として、歌として素晴らしい。

ノラ・ジョーンズの音楽への思い、また新たな展開を見せてくれて

ファンとしてはうれしいし楽しいですね。

そして。

そうだな、グリーン・デイもそろそろ聴いてみるかな。

06

2014年02月06日

PEARL ジャニス・ジョプリン

01

PEARL Janis Joplin

パール ジャニス・ジョプリン (1971)

今回はジャニス・ジョプリンです。

このところ単語ひとつのアルバムが2枚続き、次に用意している

アルバムも実はそうなのですが、しかし今回は、突然聴きたくなり

昔からよく聴いてきたこれがまたたまたま単語がひとつだから、

流れにのって勢いでこれを上げることにしました(笑)。

◇

1980年代、僕の世代では、ロックの伝説化が始まっていました。

ロックがただの流行や一時的な存在を超えた頃でしたが、

1970年から1971年にかけて相次いで亡くなった「3人のJ」、

ジャニス・ジョプリン、ジミ・ヘンドリックス、ジム・モリソン

は、その中でもとりわけ光り輝く神話といえるほどの人たちでした。

もうひとつ、当時はそろそろロックが過去を振り返る頃になっていて、

ノスタルジーとともに伝説化が進行していた、今にしてそう思います。

ジャニス・ジョプリンの遺作であるこのアルバムは、

だから僕には、始めから伝説として存在していたものでした。

当時はロックのことをより知りたく、ラジオ、テレビ、本や雑誌

などのメディアで情報に接していました。

でも、今のようなネット社会ではないので、こと洋楽に関しては、

情報があふれるほどたくさんあるわけではなく、限られたもので、

しかもそれは生の情報というよりは、評論家や作家や関係者など

誰かの手によって表現されたものばかりでした。

今ここではそれについてどうこう言うつもりはありませんが、

そんな伝説化が進行する状況の中で洋楽好きの僕は育ちました。

単純な僕は、伝説化していた人やアルバムについて、

良くないと言うことすらいけないのかなと思っていました。

でもこれは、聴くとその通り素直に素晴らしいと感じました。

当たり前のことで、素晴らしいから伝説になったのであって、

伝説が決して作り上げられただけのものでもないということでしょう。

その後に聴いた70年代の名盤は、おしなべてそう感じたと同時に、

僕自身もとても気に入るようになったものばかりでした。

伝説だからといって押しつけられるものではなく、

あくまでも自分の耳で聴いて感じればそれでいいのだと思うと、

ロックの伝説に対して僕は構えずに楽しく聴けるようになりました。

ただし僕は、伝説としてすべてを美化するのはどうかなと思います。

クスリの問題をはじめいろいろな問題があったアーティストは多く、

そのどこを許せてどこは許せないかは人それぞれでしょうけど、

考えて感じる余地もないような伝説というのはどうなのだろう、と。

いずれにせよ、人は伝説を求めているというのはよく言われることで、

僕も、そうではないとは決して言わない、むしろそういう人間です。

このアルバムの話に戻って、僕が聴いて驚いたのは、

ジャニス・ジョプリンという伝説のヴォーカリストが、

意外と親しみやすい人だと感じたことです。

無防備なほどに感情を露わにして歌う姿に僕は、聴く前は

恐い人なのかなと勝手にイメージを作り上げていたのですが、

いざ聴くと、ユーモアもあって人間味あふれる人だと感じ、

他のアーティストよりもむしろ身近に感じました。

彼女にはかわいらしい面も多々あって、彼女はきっと

子どもの心を持ち続けていた人なのだろうなと。

でもやっぱりヴォーカルは凄いですね、上手いというより凄い。

唯一無二という言葉はまさに彼女のためにある、というか。

これがよかったのはもひとつ、ブルーズを基調としたロックであり、

最初に予想していたよりはずっとハードな音だったことでした。

これは僕が買ったCD最初の50枚に入るくらい早くに買いましたが、

僕は当時はレッド・ツェッペリンを夢中で聴いていた頃であり、

クリームを聴き始めたり、ビートルズのYer Bluesをコピーしたりで、

この系の音は僕のデフォルトなのかもしれません(笑)。

だからこのアルバムは素直に心に入ってきて大好きになりました。

さらにこのアルバムを聴いて、演奏がとにかく上手いと思いました。

このアルバムの演奏は、当時新たに結成されたバンド

フル・ティルト・ブギー The Full Tilt Boogieが担当していますが、

音がしっかりと出ていて、節目節目をびしっと決めて曲が進み、

こういうのを「タイトな演奏」というのだろうなと思いました。

ビートルズやローリング・ストーンズが下手とはいわないけれど、

この演奏は、僕がそれまで経験したことがないものだと感じました。

ギターのジョン・ティル John Tilはセミアコ系のギターを使っていて、

ブックレットにもギブソンのセミアコを持った写真がありますが、

厚みよりは広がり系の太いギターの音も当時の僕には新鮮でした。

このアルバムの録音中にジャニスは命を落としてしまったため、

一部の曲は必ずしも望んだ姿ではないようですが、それでも

当時の意欲とバンドのまとまり、時代の息吹が伝わってきます。

そして今や、時代を超えたアルバムの1枚となりました。

作曲者は曲名の下にブックレットにある通りに記します。

ただ、今回はオリジナルや作曲者のことにはほとんどに触れず、

あくまでも僕の思いを綴ってゆくことはどうかお許しください。

02 冬のパール、ツルアジサイのドライフラワー

Tr1:Move Over

(Janis Joplin)

ジャニス自身のペンによるパワフルな彼女の代名詞的な曲。

曲自体はひねりがなくストレートなだけに募る思いは最高潮に

まっすぐに伝わってきます。

ヴォーカルラインをなぞるギターもカッコいい。

今回、このアルバムを聴きたくなったきっかけがこの曲でした。

1989年に、クスリで命を落とした人の曲をカバーして

アンチドラッグ運動を盛り上げる目的のコンピレーションアルバム、

MAKE A DIFFERENSEが作られましたが、そこで

シンデレラ Cinderellaがこの曲をカバーしていたのを、

CDシングルの記事(こちら)で思い出したからです。

これは歌メロがいいので鼻歌で口ずさむようになりましたが、

そこで僕は、こちらもかつて一度記事にした(こちら)

「歌詞と歌い手の性の同一問題」について悩みました。

だって、♪ You know that I need a man と僕が歌うと、

意味が違ってくる恐れがあるじゃないですか(笑)。

でも、鼻歌で歌う時に"man"を"woman"に変えたところ、

それもなんだか妙にこっ恥ずかしかったのです。

まあ、鼻歌は誰に向けて歌うものでもないのだから、

僕はオリジナル通りに"man"で歌っています。

"woman"にすると音節がひとつ増えるのは違和感があるし。

なお、シンデレラのトム・キーファーは"woman"と歌っています。

あ、シンデレラといっても男性ですから(笑)。

Tr2:Cry Baby

(J. Ragovoy-B. Berns)

「ジャッジャッジャッ」と音を切るイントロが印象的。

音が止まってから声を絞り出して叫ぶジャニス。

この切り替えが絶妙で、最初に聴いて名盤だと確信しました。

ゆったりとしたワルツにジャニスが吠えまくります。

ところで、「クライベイビー」というギターのエフェクター、

音が歪んでもわっと広がるワウペダルの一種があります。

エリック・クラプトンがよく使っていたものですが、僕がそれを

知ったのはこの曲より後だったので、てっきり、その名前は、

この曲のイメージからつけられたのだと思い込んでいました。

でも、ジャニスの声はイメージぴったりだと思います。

「ナチュラル・クライベイビー・ヴォイス」、ですね(笑)。

Tr3:A Woman Left Lonely

(D. Penn - S. Oldham)

やはりずっと気持ちを張り詰め続けるのは大変かな。

アルバムでいちばん落ち着いた大人しい曲。

しっとりと歌おうとはしつつも、ジャニスはやはり

感情的に歌っていきます。

この曲はソウルだといわれればそうかもしれません。

Tr4:Half Moon

(J. Hall - J. Hall)

軽快にホップしスウィングするカントリー調の曲。

アルバムでいちばんのりがよくて体が自然と動く曲で、

アルバムの流れに変化をつける点でも効果的な曲。

そしてこれはギターやベースなど、歌以上に

演奏部分に反応して自然と口ずさむ曲です。

Tr5:Buried Alive In The Blues

(N.Graventies)

ジャニスが後にヴォーカルを入れる予定だったインストゥルメンタル曲。

彼女ならどんな歌メロを入れて叫んだのだろう。

「生きながらブルースに葬られて」という曲をこの時期に録音していた、

そう聞くと悲しいですが、曲はむしろ底抜けに明るく楽しい曲。

演奏だけのこの曲があるので、僕は余計に演奏を上手いと感じたのかも。

歌がないことでバンドメンバーのジャニスへの愛情をより強く感じます。

03 2011年2月6日、雲の風景

Tr6:My Baby

(J. Ragovoy - M. Shuman)

これは「一発芸」の典型というか、Aメロで大人しくしていて、

サビで大爆発、そのサビがとても素晴らしいという曲。

Tr7:Me And Bobby McGee

(K. Kristofferson - F. Foster)

60年代後半から、ウッドストックもあって「自由」を謳歌する曲が

増えましたが、でも、僕は、この曲を聴いて、「自由」って結局

誰にも分からなかったじゃないかな、と思ったりもします。

♪ Freedom is just another word for nothing left to lose

「自由ってつまりは何も失うものがないってことなのよ」

このくだりは素晴らしく、意味するところは重いですね。

クリス・クリストファソンの作曲によるこの曲は、

彼女で唯一、シングルが全米No.1に輝いた曲。

アメリカ音楽のよいエッセンスを凝縮して楽しく聴かせてくれる、

僕のようなポップファンにはうれしい曲でもあります。

最後にリズムがジャズっぽくなって全体が弾けるところを

天真爛漫に歌うジャニスには音楽的勘の良さを感じます。

この部分はとにかくカッコよく、感動的だし、それまでの僕が

味わったことがないスタイルの音楽でもありました。

最後の最後、まるで弦を擦るようなギターの音が起こって、

半ば強制終了的に曲が終わる、そのエンディングも見事。

このアルバムも僕は大学時代に目覚まし代わりにタイマーでかけて

毎朝聴いていましたが、ある日、最後まで聴き通せない日があって、

家を出なければいけない時間にこの曲がかかっていたのを、

CDを止めないでそのまま家を出たことがありました。

もちろんタイマーで止まるからなんですが、その時僕は、

あまりにも曲に気持ちが入りすぎていて、曲を途中で止めるのは

なんだか申し訳ない気がしたのでした。

そして、家を出る時に聞こえてきたこの曲がまた素敵に感動的で、

そう感じたのは旅情を誘う歌詞だからかもしれないですね。

ともあれ、僕には特に大切な曲のひとつです。

Tr8:Mercedes Benz

(J. Joplin - M. McClure)

デモだと思うのですが、ジャニスがアカペラで歌って

こんな曲をやりたいよってバンドに聴かせたんじゃないかな。

和やかで明るく楽しいその場の雰囲気が伝わってきて、なぜか、

ほんとうはそこから演奏がついて広がっていったのに残念とは

思わない、僕はそう感じます。

歌っていくとテンポが速くなってずれていくのがまた楽しい。

友達はポルシェに乗ってるから私はベンツが欲しいという

まことに他愛のない曲ですが、ジャニスが歌うと許せてしまう。

この曲はこのまま出たのがよかったのかもしれない。

演奏を加えなかった判断に拍手を送りたいです。

しかし、ブックレットを見ると、この曲は彼女の死の

わずか3日前に録音されていることが分かって、あらためて、

それはあまりにも突然に訪れたことに驚かざるを得ません。

Tr9:Trust Me

(B. Womack)

ボビー・ウーマックの曲で彼自身もアコースティック・ギター

で客演していますが、だからか、ギターの響きがきれいです。

♪ My love is like a sea, baby

愛した後に潮が引いてゆくような虚しさを感じる曲。

前の曲とはあまりにも世界観が違うような気がするのですが、

それらすべてがジャニスという人となりだったのでしょうね。

Tr10:Get It While You Can

(J. Ragovoy - M. Shuman)

このアルバムの曲名はみな人生訓のようですね。

まあ歌というのはそういうものかもしれないけど、

とりわけこのアルバムはそう感じます。

「愛は生きているうちに」という邦題がつけられましたが、

それは、当時のレコード会社の担当者の気持ちでしょう。

アルバムの最後は、彼女の明るいキャラクターからすると、

気持ち、しんみりしすぎかな、寂しくなってしまう曲。

でもそれも彼女の周りで携わってきた人たちの

素直な思いなのかもしれません。

リンクは左が2枚組レガシー・エディション、右が通常盤。

このアルバムは、34分強しかなくて実際に短いのですが、

聴くといつもあっっっという間に終わってしまいます。

もちろん曲が充実していて流れがいいからでしょうけど、

それはあたかも、彼女自身の生きざまの象徴であるかのように。

ジャニス・ジョプリンは周りの人に愛され、助けられながら

生きてきたんだなということがよく分かりますが、しかし彼女は、

しっかりと生きることを学ぶのは忘れていたのかもしれない。

今回聴いて、ふと、ジャニス・ジョプリンという女性は

どのように人を好きになって愛したのだろうって思いました。

伝記などを読めば事実は分かるのかもしれないけど、

僕は昔から、アーティストの私生活にはあまり興味がなく、

事実を知りたいと思ったことはほとんどありません。

でも、どういう風に好きになったのか、事実としてではなく、

普遍的な人間の営みのひとつとして、こうした歌を通して

人の思いに触れることは嫌いではありません。

このアルバムはどこをどう聴いても説得力があります。

そしてもちろん素晴らしい。

04

最後に、わが家の「パール対決」・・・(笑)・・・

PEARL Janis Joplin

パール ジャニス・ジョプリン (1971)

今回はジャニス・ジョプリンです。

このところ単語ひとつのアルバムが2枚続き、次に用意している

アルバムも実はそうなのですが、しかし今回は、突然聴きたくなり

昔からよく聴いてきたこれがまたたまたま単語がひとつだから、

流れにのって勢いでこれを上げることにしました(笑)。

◇

1980年代、僕の世代では、ロックの伝説化が始まっていました。

ロックがただの流行や一時的な存在を超えた頃でしたが、

1970年から1971年にかけて相次いで亡くなった「3人のJ」、

ジャニス・ジョプリン、ジミ・ヘンドリックス、ジム・モリソン

は、その中でもとりわけ光り輝く神話といえるほどの人たちでした。

もうひとつ、当時はそろそろロックが過去を振り返る頃になっていて、

ノスタルジーとともに伝説化が進行していた、今にしてそう思います。

ジャニス・ジョプリンの遺作であるこのアルバムは、

だから僕には、始めから伝説として存在していたものでした。

当時はロックのことをより知りたく、ラジオ、テレビ、本や雑誌

などのメディアで情報に接していました。

でも、今のようなネット社会ではないので、こと洋楽に関しては、

情報があふれるほどたくさんあるわけではなく、限られたもので、

しかもそれは生の情報というよりは、評論家や作家や関係者など

誰かの手によって表現されたものばかりでした。

今ここではそれについてどうこう言うつもりはありませんが、

そんな伝説化が進行する状況の中で洋楽好きの僕は育ちました。

単純な僕は、伝説化していた人やアルバムについて、

良くないと言うことすらいけないのかなと思っていました。

でもこれは、聴くとその通り素直に素晴らしいと感じました。

当たり前のことで、素晴らしいから伝説になったのであって、

伝説が決して作り上げられただけのものでもないということでしょう。

その後に聴いた70年代の名盤は、おしなべてそう感じたと同時に、

僕自身もとても気に入るようになったものばかりでした。

伝説だからといって押しつけられるものではなく、

あくまでも自分の耳で聴いて感じればそれでいいのだと思うと、

ロックの伝説に対して僕は構えずに楽しく聴けるようになりました。

ただし僕は、伝説としてすべてを美化するのはどうかなと思います。

クスリの問題をはじめいろいろな問題があったアーティストは多く、

そのどこを許せてどこは許せないかは人それぞれでしょうけど、

考えて感じる余地もないような伝説というのはどうなのだろう、と。

いずれにせよ、人は伝説を求めているというのはよく言われることで、

僕も、そうではないとは決して言わない、むしろそういう人間です。

このアルバムの話に戻って、僕が聴いて驚いたのは、

ジャニス・ジョプリンという伝説のヴォーカリストが、

意外と親しみやすい人だと感じたことです。

無防備なほどに感情を露わにして歌う姿に僕は、聴く前は

恐い人なのかなと勝手にイメージを作り上げていたのですが、

いざ聴くと、ユーモアもあって人間味あふれる人だと感じ、

他のアーティストよりもむしろ身近に感じました。

彼女にはかわいらしい面も多々あって、彼女はきっと

子どもの心を持ち続けていた人なのだろうなと。

でもやっぱりヴォーカルは凄いですね、上手いというより凄い。

唯一無二という言葉はまさに彼女のためにある、というか。

これがよかったのはもひとつ、ブルーズを基調としたロックであり、

最初に予想していたよりはずっとハードな音だったことでした。

これは僕が買ったCD最初の50枚に入るくらい早くに買いましたが、

僕は当時はレッド・ツェッペリンを夢中で聴いていた頃であり、

クリームを聴き始めたり、ビートルズのYer Bluesをコピーしたりで、

この系の音は僕のデフォルトなのかもしれません(笑)。

だからこのアルバムは素直に心に入ってきて大好きになりました。

さらにこのアルバムを聴いて、演奏がとにかく上手いと思いました。

このアルバムの演奏は、当時新たに結成されたバンド

フル・ティルト・ブギー The Full Tilt Boogieが担当していますが、

音がしっかりと出ていて、節目節目をびしっと決めて曲が進み、

こういうのを「タイトな演奏」というのだろうなと思いました。

ビートルズやローリング・ストーンズが下手とはいわないけれど、

この演奏は、僕がそれまで経験したことがないものだと感じました。

ギターのジョン・ティル John Tilはセミアコ系のギターを使っていて、

ブックレットにもギブソンのセミアコを持った写真がありますが、

厚みよりは広がり系の太いギターの音も当時の僕には新鮮でした。

このアルバムの録音中にジャニスは命を落としてしまったため、

一部の曲は必ずしも望んだ姿ではないようですが、それでも

当時の意欲とバンドのまとまり、時代の息吹が伝わってきます。

そして今や、時代を超えたアルバムの1枚となりました。

作曲者は曲名の下にブックレットにある通りに記します。

ただ、今回はオリジナルや作曲者のことにはほとんどに触れず、

あくまでも僕の思いを綴ってゆくことはどうかお許しください。

02 冬のパール、ツルアジサイのドライフラワー

Tr1:Move Over

(Janis Joplin)

ジャニス自身のペンによるパワフルな彼女の代名詞的な曲。

曲自体はひねりがなくストレートなだけに募る思いは最高潮に

まっすぐに伝わってきます。

ヴォーカルラインをなぞるギターもカッコいい。

今回、このアルバムを聴きたくなったきっかけがこの曲でした。

1989年に、クスリで命を落とした人の曲をカバーして

アンチドラッグ運動を盛り上げる目的のコンピレーションアルバム、

MAKE A DIFFERENSEが作られましたが、そこで

シンデレラ Cinderellaがこの曲をカバーしていたのを、

CDシングルの記事(こちら)で思い出したからです。

これは歌メロがいいので鼻歌で口ずさむようになりましたが、

そこで僕は、こちらもかつて一度記事にした(こちら)

「歌詞と歌い手の性の同一問題」について悩みました。

だって、♪ You know that I need a man と僕が歌うと、

意味が違ってくる恐れがあるじゃないですか(笑)。

でも、鼻歌で歌う時に"man"を"woman"に変えたところ、

それもなんだか妙にこっ恥ずかしかったのです。

まあ、鼻歌は誰に向けて歌うものでもないのだから、

僕はオリジナル通りに"man"で歌っています。

"woman"にすると音節がひとつ増えるのは違和感があるし。

なお、シンデレラのトム・キーファーは"woman"と歌っています。

あ、シンデレラといっても男性ですから(笑)。

Tr2:Cry Baby

(J. Ragovoy-B. Berns)

「ジャッジャッジャッ」と音を切るイントロが印象的。

音が止まってから声を絞り出して叫ぶジャニス。

この切り替えが絶妙で、最初に聴いて名盤だと確信しました。

ゆったりとしたワルツにジャニスが吠えまくります。

ところで、「クライベイビー」というギターのエフェクター、

音が歪んでもわっと広がるワウペダルの一種があります。

エリック・クラプトンがよく使っていたものですが、僕がそれを

知ったのはこの曲より後だったので、てっきり、その名前は、

この曲のイメージからつけられたのだと思い込んでいました。

でも、ジャニスの声はイメージぴったりだと思います。

「ナチュラル・クライベイビー・ヴォイス」、ですね(笑)。

Tr3:A Woman Left Lonely

(D. Penn - S. Oldham)

やはりずっと気持ちを張り詰め続けるのは大変かな。

アルバムでいちばん落ち着いた大人しい曲。

しっとりと歌おうとはしつつも、ジャニスはやはり

感情的に歌っていきます。

この曲はソウルだといわれればそうかもしれません。

Tr4:Half Moon

(J. Hall - J. Hall)

軽快にホップしスウィングするカントリー調の曲。

アルバムでいちばんのりがよくて体が自然と動く曲で、

アルバムの流れに変化をつける点でも効果的な曲。

そしてこれはギターやベースなど、歌以上に

演奏部分に反応して自然と口ずさむ曲です。

Tr5:Buried Alive In The Blues

(N.Graventies)

ジャニスが後にヴォーカルを入れる予定だったインストゥルメンタル曲。

彼女ならどんな歌メロを入れて叫んだのだろう。

「生きながらブルースに葬られて」という曲をこの時期に録音していた、

そう聞くと悲しいですが、曲はむしろ底抜けに明るく楽しい曲。

演奏だけのこの曲があるので、僕は余計に演奏を上手いと感じたのかも。

歌がないことでバンドメンバーのジャニスへの愛情をより強く感じます。

03 2011年2月6日、雲の風景

Tr6:My Baby

(J. Ragovoy - M. Shuman)

これは「一発芸」の典型というか、Aメロで大人しくしていて、

サビで大爆発、そのサビがとても素晴らしいという曲。

Tr7:Me And Bobby McGee

(K. Kristofferson - F. Foster)

60年代後半から、ウッドストックもあって「自由」を謳歌する曲が

増えましたが、でも、僕は、この曲を聴いて、「自由」って結局

誰にも分からなかったじゃないかな、と思ったりもします。

♪ Freedom is just another word for nothing left to lose

「自由ってつまりは何も失うものがないってことなのよ」

このくだりは素晴らしく、意味するところは重いですね。

クリス・クリストファソンの作曲によるこの曲は、

彼女で唯一、シングルが全米No.1に輝いた曲。

アメリカ音楽のよいエッセンスを凝縮して楽しく聴かせてくれる、

僕のようなポップファンにはうれしい曲でもあります。

最後にリズムがジャズっぽくなって全体が弾けるところを

天真爛漫に歌うジャニスには音楽的勘の良さを感じます。

この部分はとにかくカッコよく、感動的だし、それまでの僕が

味わったことがないスタイルの音楽でもありました。

最後の最後、まるで弦を擦るようなギターの音が起こって、

半ば強制終了的に曲が終わる、そのエンディングも見事。

このアルバムも僕は大学時代に目覚まし代わりにタイマーでかけて

毎朝聴いていましたが、ある日、最後まで聴き通せない日があって、

家を出なければいけない時間にこの曲がかかっていたのを、

CDを止めないでそのまま家を出たことがありました。

もちろんタイマーで止まるからなんですが、その時僕は、

あまりにも曲に気持ちが入りすぎていて、曲を途中で止めるのは

なんだか申し訳ない気がしたのでした。

そして、家を出る時に聞こえてきたこの曲がまた素敵に感動的で、

そう感じたのは旅情を誘う歌詞だからかもしれないですね。

ともあれ、僕には特に大切な曲のひとつです。

Tr8:Mercedes Benz

(J. Joplin - M. McClure)

デモだと思うのですが、ジャニスがアカペラで歌って

こんな曲をやりたいよってバンドに聴かせたんじゃないかな。

和やかで明るく楽しいその場の雰囲気が伝わってきて、なぜか、

ほんとうはそこから演奏がついて広がっていったのに残念とは

思わない、僕はそう感じます。

歌っていくとテンポが速くなってずれていくのがまた楽しい。

友達はポルシェに乗ってるから私はベンツが欲しいという

まことに他愛のない曲ですが、ジャニスが歌うと許せてしまう。

この曲はこのまま出たのがよかったのかもしれない。

演奏を加えなかった判断に拍手を送りたいです。

しかし、ブックレットを見ると、この曲は彼女の死の

わずか3日前に録音されていることが分かって、あらためて、

それはあまりにも突然に訪れたことに驚かざるを得ません。

Tr9:Trust Me

(B. Womack)

ボビー・ウーマックの曲で彼自身もアコースティック・ギター

で客演していますが、だからか、ギターの響きがきれいです。

♪ My love is like a sea, baby

愛した後に潮が引いてゆくような虚しさを感じる曲。

前の曲とはあまりにも世界観が違うような気がするのですが、

それらすべてがジャニスという人となりだったのでしょうね。

Tr10:Get It While You Can

(J. Ragovoy - M. Shuman)

このアルバムの曲名はみな人生訓のようですね。

まあ歌というのはそういうものかもしれないけど、

とりわけこのアルバムはそう感じます。

「愛は生きているうちに」という邦題がつけられましたが、

それは、当時のレコード会社の担当者の気持ちでしょう。

アルバムの最後は、彼女の明るいキャラクターからすると、

気持ち、しんみりしすぎかな、寂しくなってしまう曲。

でもそれも彼女の周りで携わってきた人たちの

素直な思いなのかもしれません。

リンクは左が2枚組レガシー・エディション、右が通常盤。

このアルバムは、34分強しかなくて実際に短いのですが、

聴くといつもあっっっという間に終わってしまいます。

もちろん曲が充実していて流れがいいからでしょうけど、

それはあたかも、彼女自身の生きざまの象徴であるかのように。

ジャニス・ジョプリンは周りの人に愛され、助けられながら

生きてきたんだなということがよく分かりますが、しかし彼女は、

しっかりと生きることを学ぶのは忘れていたのかもしれない。

今回聴いて、ふと、ジャニス・ジョプリンという女性は

どのように人を好きになって愛したのだろうって思いました。

伝記などを読めば事実は分かるのかもしれないけど、

僕は昔から、アーティストの私生活にはあまり興味がなく、

事実を知りたいと思ったことはほとんどありません。

でも、どういう風に好きになったのか、事実としてではなく、

普遍的な人間の営みのひとつとして、こうした歌を通して

人の思いに触れることは嫌いではありません。

このアルバムはどこをどう聴いても説得力があります。

そしてもちろん素晴らしい。

04

最後に、わが家の「パール対決」・・・(笑)・・・

2014年01月28日

ダフト・パンクがグラミー「最優秀アルバム賞」受賞

01

第58回グラミー賞授賞式が現地1月26日、日本時間27日に行われました。

今年のAlbum of the Year=「年間最優秀アルバム賞」は

ダフト・パンクのRANDOM ACCESS MEMORIESが受賞しました。

最優秀アルバム賞は、アルバム単位で音楽を聴く僕が、

10代の頃から最も重要視しており、受賞したアルバムを持っていなければ

買って聴き、さらに過去に遡って持っていないものも集めることにしています。

しかし今年は、既に買ったものが受賞。

こんなうれしいことはない。

なんといっても素晴らしいアルバムだから。

さらには、シングル曲のGet Luckyが

Record of the Year=「年間最優秀レコード賞」も受賞し、

主要4部門のうち2部門をダフト・パンクが受賞しました。

今日は、再びこのアルバムの話をしたいと思います。

新譜さらりと記事で一度取り上げていましたが、

受賞を記念して、アルバム記事として再度上げることにしました。

RANDOM ACCESS MEMORIES Daft Punk

ランダム・アクセス・メモリーズ ダフト・パンク (2013)

僕がこのアルバムを買った頃は、「あまちゃん」が盛り上がっていました。

「あまちゃん」のおかげで1980年代の音楽が注目を集めました。

もっとも、そこで語られていたのは邦楽限定で、僕は80年代にはもう

「洋楽バカ」になっていたから、80年代の邦楽はテレビやラジオや街角で

当時耳にしたヒット曲くらいしか知りません。

それでも「あまちゃん」を見ながら、小泉今日子の「木枯らしに抱かれて」、

薬師丸ひろ子の「探偵物語」がよく頭の中に流れてきていました。

ドラマの中では現代の2010年に歌われていた「地元へ帰ろう」という曲、

それがもろ80年代打ち込み系ソウルバラード風の曲でしたが、それを聞いて、

80年代のブラックミュージックのヒット曲はああいうの多かったよなって、

洋楽好きとしては、ちょっと驚き、うれしかった。

80年代が注目されるのはやはりうれしいですね。

僕は、このBLOGを始めた頃から、80年代音楽にはこだわってきました。

80年代は僕が洋楽を夢中になって聴き育った年代だし、

純粋に今でも大好き、むしろ当時よりいいと思うものが増えているくらい。

80年代は、音楽的には行き詰っていてつまらないと当時から言われていた。

でも人間は生まれを選べないから、何といわれても僕は80年代が好きです。

80年代ブームは実は「あまちゃん」の日本だけの話ではなく、

「ベストヒットUSA」を見るようになってから、アメリカでもそういう流れが

あるんだなと感じていました。

例えばブルーノ・マーズ、曲もビデオクリップも、70年代ディスコ以降から

80年代と雰囲気があざといほどに作り上げられていました。

当時音楽を聴き育った僕から下10歳くらいの年代が大人になり、子どもができ、

社会でも力のある世代になってきたことで、当時の音楽を懐かしむことが

情報として発信されやすくなったのでしょう。

だからこの流れは、考えてみれば当然のことかもしれない。

「ベストヒットUSA」でも極め付けといえる大きなインパクトがあったのが、

ダフト・パンクのGet Lucky featuring Pharrell Williams

ファレル・ウィリアムズがいかにも80年代に遅れて来たソウル歌手

といった面持ちで明るく楽しく歌う突き抜けた曲。

その横でギターを弾くドレッドヘアにサングラスの人、

あれっ、もしかしてナイル・ロジャース!

とにかく曲がよくて、でも番組では細切れでしか聴けずすぐにCDを買いました。

テレビで見て聴いてレコードを買うのは80年代によくあったことであり、

「ベストヒットUSA」を見るようになってまたそれが復活したのは楽しいですね。

02 ダフト・パンクの2人はグラミーで白い仮面をかぶっていた

CDを買ってアルバムとして聴くと、これが予想以上に気に入った。

とにかくひたすら楽しいし、懐かしい。

ダフト・パンクは何も知らなかったので、ウィキペディアで調べたところ、

フランス出身のハウス/フィルターハウス/エレクトロ・デュオであり、

トーマ・バンガルテルとギ=マニュエル・ド・オメン=クリストの2人組。

ステージではそれぞれを特徴づける仮面をかぶって演奏するということで、

ジャケットの仮面は2人のものを半分にして癒合させたものでしょう。

ちなみに、グラミー授賞式でも2人はずっと白い仮面をかぶったままで、

どんな人たちかは分からずじまいでした。

ただ、Get Luckyを聴くとソウルやファンクからディスコを経て

ブラコン辺りまでの曲の焼き直しを予想していたけれど、全体としてはむしろ

軸足はエレクトロポップ側にあり、そこからソウルやファンクに寄って来た感じ。

曲ごとに誰それに似ているというのはあるとしても、全体がまるっきり

誰かの焼き直しというのではなく、70年代ディスコ以降から80年代の

サウンド全体の雰囲気を集めて取り込んで圧縮して再構築したといった響き。

だから、RAM=「ランダム・アクセス・メモリ」なんだ、ふむふむ。

アルバムを聴いていると、80年代のいろいろな要素がランダムに

頭に浮かんでくるという仕掛けです。

しかし、ブックレットを見て驚いた。

参加ミュージシャンがあまりにも豪華。

ナイル・ロジャースは書きましたが、他、ギターにポール・ジャクソン・Jr、

ベースにエリック・クラプトンを支え続けるネイサン・イースト、

ドラムスにスティングのバンドにもいたオマー・ハキム、

ペダルスティールギターのグレッグ・リーズ、

さらにあのジョルジオ・モロダー、そしてポール・ウィリアムス。

エレクトロポップというと演奏が機械任せで軽いと思いがちであり、

言ってしまえば演奏が下手でも(センスさえよければ)できる音楽、

みたいなイメージに捉えられやすいと思います。

ええ、僕がそうでしたから。

ところが、ダフト・パンクのこのアルバムは、名うての名演奏家を集めて、

演奏のクオリティが高い。

プロジェクトというよりはバンドに近いものがある。

このアルバムは、最初から数回は、楽しく聴ける「だけ」のアルバム

と感じていましたが、聴いてゆくうちに、心の上っ面だけではない、

もっと奥深くに音楽が届いてくるように感じられました。

それは、やはり、演奏が本物だからなのでしょう。

このアルバム評を見ると「すぐに飽きる」という声が結構あったのですが、

そういう人は、あまり演奏を気にしない、少なくとも自分で楽器を

演奏しない人なのかな、と想像しました(違ったらすいません)。

このアルバムは、昨年大晦日に上げた記事でも書きましたが、

「ローリング・ストーン」誌が選ぶ2013年のアルバムで3位に入りました。

(ちなみに4位はポール・マッカートニーのNEWです)。

あの硬派、というか玄人筋、というか本格派とのイメージが強い

RS誌が3位に選ぶのだから、やはりこれは上っ面だけの楽しい音楽

以上のものを目指して作られ、それが成功したということなのでしょう。

グラミーでもそれは同じでした。

考え方によっては、エレクトロポップが大人も聴ける音楽になった、

ということなのでしょう、上述のように年代の話を鑑みても。

でも、やはり、音楽の本質を突いたことが評価されたのでしょう。

さらにいえば、こういうやり方でも本質を突いた音楽が作れる、

という部分が新機軸であるということ。

車で軽く聴けるし、家でじっくりと聴くこともできる贅沢な1枚。

それがこのアルバムでしょう。

03 1曲目はなんとなくこんなイメージかもしれない

1曲目 Give Life Back To Music

「音楽に命を取り戻せ」と高らかに宣言する曲でアルバムは始まる。

これ以上何を言わんかや。

「ジャジャジャーン」といかにもという大仰なイントロで始まり、

昔のボコーダー風にエフェクトをかけた声で歌い出すこの曲は、

音楽がエンターテイメントであるという意識に則っていて安心して聴ける。

ファンク風のぼこぼこ鳴る本物のギターに胸躍る。

そのギターはポール・ジャクソン・ジュニアとナイル・ロジャース。

うん、いい、これはいい、と最初の一発目から胸倉を掴まれました。

2曲目 The Game Of Love

ソウルバラード風の虚しさが漂う曲で、少し向こうに

ピーター・ガブリエルが見えてくるから不思議。

3曲目 Giorgio By Moroder

70年代後半から80年代の顔ともいえる大物、ジョルジオ・モロダーを

テーマにした曲で、なんと、ジョルジオ・モロダー自身が、

いかにして自分が音楽で名を成したかの回顧録を読み上げています。

"My name is Giovanni Giorgio, everybody calls me Giorgio"

と語ったところで、ドナ・サマーやアイリーン・キャラやリマールのバックを

思い起こさせるエレクトロポップのインストゥロメンタル曲に。

間奏のキーボードの盛り上げ方が、なかやるなと思わせる。

しかもこのような電気的な曲でグレッグ・リーズのペダルスティールギター

というのが、少なくとも今までの僕にはまったくない発想で驚いた、贅沢すぎる。

でも、グレッグ・リーズ目当てで聴くとこの曲は失敗しますよ、念のため

4曲目 Within

額(ひたい)にかかった髪の毛から雨のしずくがしたたり落ちてくるような、

どことなく虚しい曲で、やっぱりピーター・ガブリエルがが見えてしまう。

僕の中では、虚しい曲といえばピーガブなのかな・・・

5曲目Instant Crush

これは演奏にアラン・パーソンズ・プロジェクトが見えてくる。

ダフト・パンクは本人たちが歌うも声にはエフェクトがかかっているけれど。

Bメロの早口で歌う部分のほろほろと散ってゆくような歌メロがいい。

6曲目 Lose Yourself To Dance

ファレル・ウィリアムスの切なげなヴォーカルに

ナイル・ロジャースのギターが切れまくるまさにシック風の曲。

タイトルの言葉をこれでもかというくらいに繰り返し、頭にこびりついて離れない。

ファレル・ウィリアムスの歌もいいですね、好きになりました。

7曲目 Touch

この曲はMr. Robotoのスティックス、デニス・デヤングが見えてくる。

或いはThe Final Cutのロジャー・ウォーターズも少しだけ入っている。

歌うはポール・ウィリアムス。

前半は劇的な重たい曲が、後半はラッパが鳴り響く

明るいダンスミュージックへと変貌します。

そう、3曲目のファンキーなピアノでも思ったけど、この人たちは

ファンキーさが時々強く出てくるのが面白い。

後半は救いの手が差し伸べられたかのようなゆったりとした広がりがある曲に。

オーケストラも少年コーラスも電子音も何もかもが盛り上がった後で、

独白風の歌が入って終わり、一人芝居を見たような感慨に襲われる。

ポール・ウィリアムスは今朝見た「めざましテレビ」では、

このアルバムの製作総指揮のように紹介されていましたが、

ブックレットではそれは確認できず、それがほんとうだとすれば、

へえそういうことだったのかと頭の中でつながりました。

ポール・ウィリアムスは、例のあのアルバム、そろそろ真面目に聴かなきゃ。

04

8曲目 Get Lucky

きたきた!

80年代と今の僕の最大の違いは、ソウルやファンクに目覚めたこと。

その上で80年代風のサウンド、これはもう今の僕のど真ん中の曲かも。

これまたタイトルの言葉を執拗に繰り返す、インパクトがあまりにも大きい曲。

ところで僕は、これを聴いているとプリンスのI Wanna Be Your Loverが

頭の中でクロスオーヴァーしながら響いてきます。

曲としては決して似てはいないんだけど、でも、僕にとっての

エレクトロポップ+ファンクの雛型がプリンスなのかもしれない。

そうか、プリンスこそが80年代を代表する音楽だったんだ、

と今更ながらにして思いましたが、プリンスの話はまた場を改めて(笑)。

ところで、この曲は残念ながらというか、ビルボードHot100では

最高位2位、1位を取ることができませんでした。

この曲が2位にいるあいだずっと1位にいたのが、

ロビン・シックのBlurred Lines邦題「今夜はヘイヘイヘイ!」でしたが、

そこには同じファレル・ウィリアムスが参加しています。

つまり、ファレルは、自分自身のせいで自分の曲が1位になれなかった。

でも、グラミーでは逆にロビン・シックはまったく無視され、一方で

ダフト・パンクは見事受賞したという皮肉な結果になりました。

多分、昨年の流行語でいえば「倍返し」というところでしょう(笑)。

余談というか、ダフト・パンクとロビン・シックの違いはやはり、

「演奏が本物かどうか」ではないかと思います。

そうじゃなければ、同じように気持ちいい曲がたくさん入ったアルバムが

あれほどまでに無視されるのは納得できないから。

そしてもうひとつ、グラミー授賞式でもこの曲が演奏されましたが、

ダフト・パンクとナイル・ロジャースになんとスティーヴィー・ワンダーが

入っての演奏、すごい、そしてイメージぴったり。

さらにその演奏で会場が総立ちになり、ポール・マッカートニー夫妻も

リンゴ・スター夫妻もフィンガーティップスを交えながら全身でリズムを

取って踊っていた姿を見て、これが音楽だ、と思いました。

もちろんポールもリンゴもかっこいい!

とにかく、まだこんなに大好きになれる曲が出てくるなんてうれしいですよ。

そうだ、受賞したことだし、シングルCDを買わなきゃ。

9曲目 Beyond

前半は簡単な歌が入るけれど基本インストゥロメンタル曲。

派手なストリングスで始まる映画音楽風の曲の中で、

グレッグ・リースのペダルスティールを探せ、みたいな気もしますが、

目立つのではなくサウンドの中で渾然一体となって響いてきます。

(くどいようだけどだから彼目当てで聴くと失敗する可能性大)。

10曲目Motherboard

ダフト・パンクのPCの基盤はこんな音楽なんだな(笑)。

前の曲の流れそのままのインストゥロメンタル曲だけど、

考えてみればグレッグ・リースをこのような音楽で使っ

てそれほど目立たないというのは贅沢極まりない。

アメリカーナ音楽指向の人が聴くと怒り出すかもしれない・・・

スティーリー・ダンがAJAの録音の際に、ギターのたった1フレーズのために

著名なギタリスト何人もに弾かせた、という話を思い出しました。

11曲目 Fragments Of Time

「時のかけら」をダフト・パンクがデフラグしたのがこのアルバム、

ということなのでしょう。

この曲は演奏が普通のロックバンド形態であれば、

ウェストコーストサウンドになると思います。

先ほどからずっと言及しているグレッグ・リースのペダルスティール、

ここでは水を得た魚のごとく爽快に鳴り響いています。

日本人ならやっぱり「ベストヒットUSA」のテーマ曲につながっていきますね。

さらにいえば、深夜にその番組が終わった後に放送していた

「白バイ野郎ジョン&パンチ」を思い出す。

トッド・エドワーズが歌っていますが、僕はこの人を知らないので調べると、

1972年生まれのアメリカのハウス音楽のプロデューサーとのこと。

こんな曲が入っているというのは意外でしたが、そこが奥深いところでしょう。

12曲目 Doin' It Right

「地」の部分はダフト・パンクがいつものエフェクト声で歌っていますが、

そこに乗っかる爽やかなヴォーカルはパンダ・ベアーなる人。

僕は知らなかったので調べると、1978年アメリカ生まれの音楽家、とのこと。

それにしても、パンダ・ベアーね。

ジェファーソン・エアプレインのグレイス・スリックがパンダの追っかけをやっていて、

スターシップ時代に「ベストヒットUSA」で小林克也さんのインタビューを

受けていた映像を思い出してしまった(笑)。

なんとなく童謡っぽい曲。

13曲目 Contact

最後は宇宙ですよ、宇宙人との遭遇かな。

モジュラー・シンセサイザーの連続音は飛行船の飛ぶ音。

オマー・ハキムのドラムスがここぞとばかりに

ドラムソロのような派手な演奏を聴かせる。

ドラムスは僕は演奏ができないので正直よく分からないんだけど、

このドラムスは引き込まれるものがありますね。

段々と音が大きくなり、高くなってゆくさまが

宇宙に飛び出していく瞬間を想像させる。

気持ちの高揚感がついにスピーカーを突き抜けてしまったかのよう。

なんですが、CDを買った最初の頃は、音が高く大きくなりマックスに

達した辺りで、マーサが吠えたんです、恐かったのかなか。

まあなんであれ、最後は気持ちが行き着くところまで行ってしまって

アルバムが終わります。

正直、買うのは冒険でした。

もっとも僕は、自分でお金を出して冒険をしていい音楽と

たくさん出会ってきたので、それはそれでいつものことなのですが。

でも、実際に聴くと、「楽しければそれでいい」という音楽をはるかに超越した

深みのある音楽だと感じるようになりました。

やはり、卓越したミュージシャンが作り出す音楽だから。

昔は単なる流行りだったこの手の音楽を、力量のあるミュージシャンで

本格的な音楽として作り上げた。

焼き直し以上の新しい本物の音楽といえるのではないかな。

何より、これだけの大物が参加している、その名前を見るだけで

単純な僕は心が躍りますからね(笑)。

だから今回の冒険は大成功でした!

こういう出会いがあるから、今の音楽もまた楽しいですね。

そしてやっぱり、これからも80年代にはこだわってゆきたい。

もちろん「ベストヒットUSA」にもお世話になりながら。

さて、グラミー主要4部門、最優秀新人賞は

マックルモア&ルイスが受賞。

この人たちは名前は知っていましたが、チェックしていなかった。

もうひとつ、Song of the Year=最優秀楽曲賞は、

17歳の天才女性ロードが歌うRoyalsが受賞。

こちらは先行投資で買っていて、それも気に入っています。

ダフト・パンクについて話せば、僕がうれしかったのが、

「僕の耳や感覚はまだ衰えていない」と感じたことです。

さらには、ヒットチャートやグラミー賞を楽しみに聴いていた

10代から20代前半の頃も思い出しました。

それはまさに1980年代のこと。

僕はやっぱり、玄人筋に受ける音楽よりは、

ヒット曲を中心に聴くタイプの人間のようですね(笑)。

グラミー賞を受賞したとなると、とたんによく聴こえてしまう。

正直、それはあります、昔から、、僕は単純な人間でして・・・

だからこの記事もかなり盛っているのではないかと思われるでしょうか。

しかし、このアルバムは盛る必要がないほど素晴らしいですよ。

そうそう、余談で申し訳ないですが、今回のグラミー授賞式では、

ポール・マッカートニーとリンゴ・スターの共演も話題になりましたね。

今朝のテレビでちょっとだけ流れていた映像を見て聴くと、

ポールが歌っていたのはNEWのQueenie Eyeでしたが、

この曲も僕が最初から大好きだったのでうれしかった。

ただ、ポール、声がちょっと、コンサートの時よりは出ていなかったかな。

なんて、やっぱりポールに言及しないと気が済まないのでした(笑)。

まあ、ポールのおかげで今の音楽生活があるのだから。

そして最後はやはりポーラで。

05

このお店でこのCDを買ったわけではないのですが・・・

第58回グラミー賞授賞式が現地1月26日、日本時間27日に行われました。

今年のAlbum of the Year=「年間最優秀アルバム賞」は

ダフト・パンクのRANDOM ACCESS MEMORIESが受賞しました。

最優秀アルバム賞は、アルバム単位で音楽を聴く僕が、

10代の頃から最も重要視しており、受賞したアルバムを持っていなければ

買って聴き、さらに過去に遡って持っていないものも集めることにしています。

しかし今年は、既に買ったものが受賞。

こんなうれしいことはない。

なんといっても素晴らしいアルバムだから。

さらには、シングル曲のGet Luckyが

Record of the Year=「年間最優秀レコード賞」も受賞し、

主要4部門のうち2部門をダフト・パンクが受賞しました。

今日は、再びこのアルバムの話をしたいと思います。

新譜さらりと記事で一度取り上げていましたが、

受賞を記念して、アルバム記事として再度上げることにしました。

RANDOM ACCESS MEMORIES Daft Punk

ランダム・アクセス・メモリーズ ダフト・パンク (2013)

僕がこのアルバムを買った頃は、「あまちゃん」が盛り上がっていました。

「あまちゃん」のおかげで1980年代の音楽が注目を集めました。

もっとも、そこで語られていたのは邦楽限定で、僕は80年代にはもう

「洋楽バカ」になっていたから、80年代の邦楽はテレビやラジオや街角で

当時耳にしたヒット曲くらいしか知りません。

それでも「あまちゃん」を見ながら、小泉今日子の「木枯らしに抱かれて」、

薬師丸ひろ子の「探偵物語」がよく頭の中に流れてきていました。

ドラマの中では現代の2010年に歌われていた「地元へ帰ろう」という曲、

それがもろ80年代打ち込み系ソウルバラード風の曲でしたが、それを聞いて、

80年代のブラックミュージックのヒット曲はああいうの多かったよなって、

洋楽好きとしては、ちょっと驚き、うれしかった。

80年代が注目されるのはやはりうれしいですね。

僕は、このBLOGを始めた頃から、80年代音楽にはこだわってきました。

80年代は僕が洋楽を夢中になって聴き育った年代だし、

純粋に今でも大好き、むしろ当時よりいいと思うものが増えているくらい。

80年代は、音楽的には行き詰っていてつまらないと当時から言われていた。

でも人間は生まれを選べないから、何といわれても僕は80年代が好きです。

80年代ブームは実は「あまちゃん」の日本だけの話ではなく、

「ベストヒットUSA」を見るようになってから、アメリカでもそういう流れが

あるんだなと感じていました。

例えばブルーノ・マーズ、曲もビデオクリップも、70年代ディスコ以降から

80年代と雰囲気があざといほどに作り上げられていました。

当時音楽を聴き育った僕から下10歳くらいの年代が大人になり、子どもができ、

社会でも力のある世代になってきたことで、当時の音楽を懐かしむことが

情報として発信されやすくなったのでしょう。

だからこの流れは、考えてみれば当然のことかもしれない。

「ベストヒットUSA」でも極め付けといえる大きなインパクトがあったのが、

ダフト・パンクのGet Lucky featuring Pharrell Williams

ファレル・ウィリアムズがいかにも80年代に遅れて来たソウル歌手

といった面持ちで明るく楽しく歌う突き抜けた曲。

その横でギターを弾くドレッドヘアにサングラスの人、

あれっ、もしかしてナイル・ロジャース!

とにかく曲がよくて、でも番組では細切れでしか聴けずすぐにCDを買いました。

テレビで見て聴いてレコードを買うのは80年代によくあったことであり、

「ベストヒットUSA」を見るようになってまたそれが復活したのは楽しいですね。

02 ダフト・パンクの2人はグラミーで白い仮面をかぶっていた

CDを買ってアルバムとして聴くと、これが予想以上に気に入った。

とにかくひたすら楽しいし、懐かしい。

ダフト・パンクは何も知らなかったので、ウィキペディアで調べたところ、

フランス出身のハウス/フィルターハウス/エレクトロ・デュオであり、

トーマ・バンガルテルとギ=マニュエル・ド・オメン=クリストの2人組。

ステージではそれぞれを特徴づける仮面をかぶって演奏するということで、

ジャケットの仮面は2人のものを半分にして癒合させたものでしょう。

ちなみに、グラミー授賞式でも2人はずっと白い仮面をかぶったままで、

どんな人たちかは分からずじまいでした。

ただ、Get Luckyを聴くとソウルやファンクからディスコを経て

ブラコン辺りまでの曲の焼き直しを予想していたけれど、全体としてはむしろ

軸足はエレクトロポップ側にあり、そこからソウルやファンクに寄って来た感じ。

曲ごとに誰それに似ているというのはあるとしても、全体がまるっきり

誰かの焼き直しというのではなく、70年代ディスコ以降から80年代の

サウンド全体の雰囲気を集めて取り込んで圧縮して再構築したといった響き。

だから、RAM=「ランダム・アクセス・メモリ」なんだ、ふむふむ。

アルバムを聴いていると、80年代のいろいろな要素がランダムに

頭に浮かんでくるという仕掛けです。

しかし、ブックレットを見て驚いた。

参加ミュージシャンがあまりにも豪華。

ナイル・ロジャースは書きましたが、他、ギターにポール・ジャクソン・Jr、

ベースにエリック・クラプトンを支え続けるネイサン・イースト、

ドラムスにスティングのバンドにもいたオマー・ハキム、

ペダルスティールギターのグレッグ・リーズ、

さらにあのジョルジオ・モロダー、そしてポール・ウィリアムス。

エレクトロポップというと演奏が機械任せで軽いと思いがちであり、

言ってしまえば演奏が下手でも(センスさえよければ)できる音楽、

みたいなイメージに捉えられやすいと思います。

ええ、僕がそうでしたから。

ところが、ダフト・パンクのこのアルバムは、名うての名演奏家を集めて、

演奏のクオリティが高い。

プロジェクトというよりはバンドに近いものがある。

このアルバムは、最初から数回は、楽しく聴ける「だけ」のアルバム

と感じていましたが、聴いてゆくうちに、心の上っ面だけではない、

もっと奥深くに音楽が届いてくるように感じられました。

それは、やはり、演奏が本物だからなのでしょう。

このアルバム評を見ると「すぐに飽きる」という声が結構あったのですが、

そういう人は、あまり演奏を気にしない、少なくとも自分で楽器を

演奏しない人なのかな、と想像しました(違ったらすいません)。

このアルバムは、昨年大晦日に上げた記事でも書きましたが、

「ローリング・ストーン」誌が選ぶ2013年のアルバムで3位に入りました。

(ちなみに4位はポール・マッカートニーのNEWです)。

あの硬派、というか玄人筋、というか本格派とのイメージが強い

RS誌が3位に選ぶのだから、やはりこれは上っ面だけの楽しい音楽

以上のものを目指して作られ、それが成功したということなのでしょう。

グラミーでもそれは同じでした。

考え方によっては、エレクトロポップが大人も聴ける音楽になった、

ということなのでしょう、上述のように年代の話を鑑みても。

でも、やはり、音楽の本質を突いたことが評価されたのでしょう。

さらにいえば、こういうやり方でも本質を突いた音楽が作れる、

という部分が新機軸であるということ。

車で軽く聴けるし、家でじっくりと聴くこともできる贅沢な1枚。

それがこのアルバムでしょう。

03 1曲目はなんとなくこんなイメージかもしれない

1曲目 Give Life Back To Music

「音楽に命を取り戻せ」と高らかに宣言する曲でアルバムは始まる。

これ以上何を言わんかや。

「ジャジャジャーン」といかにもという大仰なイントロで始まり、

昔のボコーダー風にエフェクトをかけた声で歌い出すこの曲は、

音楽がエンターテイメントであるという意識に則っていて安心して聴ける。

ファンク風のぼこぼこ鳴る本物のギターに胸躍る。

そのギターはポール・ジャクソン・ジュニアとナイル・ロジャース。

うん、いい、これはいい、と最初の一発目から胸倉を掴まれました。

2曲目 The Game Of Love

ソウルバラード風の虚しさが漂う曲で、少し向こうに

ピーター・ガブリエルが見えてくるから不思議。

3曲目 Giorgio By Moroder

70年代後半から80年代の顔ともいえる大物、ジョルジオ・モロダーを

テーマにした曲で、なんと、ジョルジオ・モロダー自身が、

いかにして自分が音楽で名を成したかの回顧録を読み上げています。

"My name is Giovanni Giorgio, everybody calls me Giorgio"

と語ったところで、ドナ・サマーやアイリーン・キャラやリマールのバックを

思い起こさせるエレクトロポップのインストゥロメンタル曲に。

間奏のキーボードの盛り上げ方が、なかやるなと思わせる。

しかもこのような電気的な曲でグレッグ・リーズのペダルスティールギター

というのが、少なくとも今までの僕にはまったくない発想で驚いた、贅沢すぎる。

でも、グレッグ・リーズ目当てで聴くとこの曲は失敗しますよ、念のため

4曲目 Within

額(ひたい)にかかった髪の毛から雨のしずくがしたたり落ちてくるような、

どことなく虚しい曲で、やっぱりピーター・ガブリエルがが見えてしまう。

僕の中では、虚しい曲といえばピーガブなのかな・・・

5曲目Instant Crush

これは演奏にアラン・パーソンズ・プロジェクトが見えてくる。

ダフト・パンクは本人たちが歌うも声にはエフェクトがかかっているけれど。

Bメロの早口で歌う部分のほろほろと散ってゆくような歌メロがいい。

6曲目 Lose Yourself To Dance

ファレル・ウィリアムスの切なげなヴォーカルに

ナイル・ロジャースのギターが切れまくるまさにシック風の曲。

タイトルの言葉をこれでもかというくらいに繰り返し、頭にこびりついて離れない。

ファレル・ウィリアムスの歌もいいですね、好きになりました。

7曲目 Touch

この曲はMr. Robotoのスティックス、デニス・デヤングが見えてくる。

或いはThe Final Cutのロジャー・ウォーターズも少しだけ入っている。

歌うはポール・ウィリアムス。

前半は劇的な重たい曲が、後半はラッパが鳴り響く

明るいダンスミュージックへと変貌します。

そう、3曲目のファンキーなピアノでも思ったけど、この人たちは

ファンキーさが時々強く出てくるのが面白い。

後半は救いの手が差し伸べられたかのようなゆったりとした広がりがある曲に。

オーケストラも少年コーラスも電子音も何もかもが盛り上がった後で、

独白風の歌が入って終わり、一人芝居を見たような感慨に襲われる。

ポール・ウィリアムスは今朝見た「めざましテレビ」では、

このアルバムの製作総指揮のように紹介されていましたが、

ブックレットではそれは確認できず、それがほんとうだとすれば、

へえそういうことだったのかと頭の中でつながりました。

ポール・ウィリアムスは、例のあのアルバム、そろそろ真面目に聴かなきゃ。

04

8曲目 Get Lucky

きたきた!

80年代と今の僕の最大の違いは、ソウルやファンクに目覚めたこと。

その上で80年代風のサウンド、これはもう今の僕のど真ん中の曲かも。

これまたタイトルの言葉を執拗に繰り返す、インパクトがあまりにも大きい曲。

ところで僕は、これを聴いているとプリンスのI Wanna Be Your Loverが

頭の中でクロスオーヴァーしながら響いてきます。

曲としては決して似てはいないんだけど、でも、僕にとっての

エレクトロポップ+ファンクの雛型がプリンスなのかもしれない。

そうか、プリンスこそが80年代を代表する音楽だったんだ、

と今更ながらにして思いましたが、プリンスの話はまた場を改めて(笑)。

ところで、この曲は残念ながらというか、ビルボードHot100では

最高位2位、1位を取ることができませんでした。

この曲が2位にいるあいだずっと1位にいたのが、

ロビン・シックのBlurred Lines邦題「今夜はヘイヘイヘイ!」でしたが、

そこには同じファレル・ウィリアムスが参加しています。

つまり、ファレルは、自分自身のせいで自分の曲が1位になれなかった。

でも、グラミーでは逆にロビン・シックはまったく無視され、一方で

ダフト・パンクは見事受賞したという皮肉な結果になりました。

多分、昨年の流行語でいえば「倍返し」というところでしょう(笑)。

余談というか、ダフト・パンクとロビン・シックの違いはやはり、

「演奏が本物かどうか」ではないかと思います。

そうじゃなければ、同じように気持ちいい曲がたくさん入ったアルバムが

あれほどまでに無視されるのは納得できないから。

そしてもうひとつ、グラミー授賞式でもこの曲が演奏されましたが、

ダフト・パンクとナイル・ロジャースになんとスティーヴィー・ワンダーが

入っての演奏、すごい、そしてイメージぴったり。

さらにその演奏で会場が総立ちになり、ポール・マッカートニー夫妻も

リンゴ・スター夫妻もフィンガーティップスを交えながら全身でリズムを

取って踊っていた姿を見て、これが音楽だ、と思いました。

もちろんポールもリンゴもかっこいい!

とにかく、まだこんなに大好きになれる曲が出てくるなんてうれしいですよ。

そうだ、受賞したことだし、シングルCDを買わなきゃ。

9曲目 Beyond

前半は簡単な歌が入るけれど基本インストゥロメンタル曲。

派手なストリングスで始まる映画音楽風の曲の中で、

グレッグ・リースのペダルスティールを探せ、みたいな気もしますが、

目立つのではなくサウンドの中で渾然一体となって響いてきます。

(くどいようだけどだから彼目当てで聴くと失敗する可能性大)。

10曲目Motherboard

ダフト・パンクのPCの基盤はこんな音楽なんだな(笑)。

前の曲の流れそのままのインストゥロメンタル曲だけど、

考えてみればグレッグ・リースをこのような音楽で使っ

てそれほど目立たないというのは贅沢極まりない。

アメリカーナ音楽指向の人が聴くと怒り出すかもしれない・・・

スティーリー・ダンがAJAの録音の際に、ギターのたった1フレーズのために

著名なギタリスト何人もに弾かせた、という話を思い出しました。

11曲目 Fragments Of Time

「時のかけら」をダフト・パンクがデフラグしたのがこのアルバム、

ということなのでしょう。

この曲は演奏が普通のロックバンド形態であれば、

ウェストコーストサウンドになると思います。

先ほどからずっと言及しているグレッグ・リースのペダルスティール、

ここでは水を得た魚のごとく爽快に鳴り響いています。

日本人ならやっぱり「ベストヒットUSA」のテーマ曲につながっていきますね。

さらにいえば、深夜にその番組が終わった後に放送していた

「白バイ野郎ジョン&パンチ」を思い出す。

トッド・エドワーズが歌っていますが、僕はこの人を知らないので調べると、

1972年生まれのアメリカのハウス音楽のプロデューサーとのこと。

こんな曲が入っているというのは意外でしたが、そこが奥深いところでしょう。

12曲目 Doin' It Right

「地」の部分はダフト・パンクがいつものエフェクト声で歌っていますが、

そこに乗っかる爽やかなヴォーカルはパンダ・ベアーなる人。

僕は知らなかったので調べると、1978年アメリカ生まれの音楽家、とのこと。

それにしても、パンダ・ベアーね。

ジェファーソン・エアプレインのグレイス・スリックがパンダの追っかけをやっていて、

スターシップ時代に「ベストヒットUSA」で小林克也さんのインタビューを

受けていた映像を思い出してしまった(笑)。

なんとなく童謡っぽい曲。

13曲目 Contact

最後は宇宙ですよ、宇宙人との遭遇かな。

モジュラー・シンセサイザーの連続音は飛行船の飛ぶ音。

オマー・ハキムのドラムスがここぞとばかりに

ドラムソロのような派手な演奏を聴かせる。

ドラムスは僕は演奏ができないので正直よく分からないんだけど、

このドラムスは引き込まれるものがありますね。

段々と音が大きくなり、高くなってゆくさまが

宇宙に飛び出していく瞬間を想像させる。

気持ちの高揚感がついにスピーカーを突き抜けてしまったかのよう。

なんですが、CDを買った最初の頃は、音が高く大きくなりマックスに

達した辺りで、マーサが吠えたんです、恐かったのかなか。

まあなんであれ、最後は気持ちが行き着くところまで行ってしまって

アルバムが終わります。

正直、買うのは冒険でした。

もっとも僕は、自分でお金を出して冒険をしていい音楽と

たくさん出会ってきたので、それはそれでいつものことなのですが。

でも、実際に聴くと、「楽しければそれでいい」という音楽をはるかに超越した

深みのある音楽だと感じるようになりました。

やはり、卓越したミュージシャンが作り出す音楽だから。

昔は単なる流行りだったこの手の音楽を、力量のあるミュージシャンで

本格的な音楽として作り上げた。

焼き直し以上の新しい本物の音楽といえるのではないかな。

何より、これだけの大物が参加している、その名前を見るだけで

単純な僕は心が躍りますからね(笑)。

だから今回の冒険は大成功でした!

こういう出会いがあるから、今の音楽もまた楽しいですね。

そしてやっぱり、これからも80年代にはこだわってゆきたい。

もちろん「ベストヒットUSA」にもお世話になりながら。

さて、グラミー主要4部門、最優秀新人賞は

マックルモア&ルイスが受賞。

この人たちは名前は知っていましたが、チェックしていなかった。

もうひとつ、Song of the Year=最優秀楽曲賞は、

17歳の天才女性ロードが歌うRoyalsが受賞。

こちらは先行投資で買っていて、それも気に入っています。

ダフト・パンクについて話せば、僕がうれしかったのが、

「僕の耳や感覚はまだ衰えていない」と感じたことです。

さらには、ヒットチャートやグラミー賞を楽しみに聴いていた

10代から20代前半の頃も思い出しました。

それはまさに1980年代のこと。

僕はやっぱり、玄人筋に受ける音楽よりは、

ヒット曲を中心に聴くタイプの人間のようですね(笑)。

グラミー賞を受賞したとなると、とたんによく聴こえてしまう。

正直、それはあります、昔から、、僕は単純な人間でして・・・

だからこの記事もかなり盛っているのではないかと思われるでしょうか。

しかし、このアルバムは盛る必要がないほど素晴らしいですよ。

そうそう、余談で申し訳ないですが、今回のグラミー授賞式では、

ポール・マッカートニーとリンゴ・スターの共演も話題になりましたね。

今朝のテレビでちょっとだけ流れていた映像を見て聴くと、

ポールが歌っていたのはNEWのQueenie Eyeでしたが、

この曲も僕が最初から大好きだったのでうれしかった。

ただ、ポール、声がちょっと、コンサートの時よりは出ていなかったかな。

なんて、やっぱりポールに言及しないと気が済まないのでした(笑)。

まあ、ポールのおかげで今の音楽生活があるのだから。

そして最後はやはりポーラで。

05

このお店でこのCDを買ったわけではないのですが・・・

2014年01月08日

WITH A LITTLE HELP... ジョー・コッカー

01

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Joe Cocker

ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ

ジョー・コッカー (1969)

一昨日から今朝にかけての札幌は雪がたくさん降りました。

特に僕の家の辺りでは、昨夜から今朝が多かった。

寝る前に家の周りの雪かきをしたのですが、起きてみると、

20cmくらいが新たに降っていたようでした。

今日はだから昼からは雪かきに追われて過ごしました。

そんな午後は、ゆっくりと音楽と向き合って、

その勢いでアルバムの記事を上げたくなるものです。

なんせインドア人間の僕ですから(笑)。

というわけで、今日はやや唐突にジョー・コッカーいきます。

ただしもちろん、今年になって聴いているのですが、それは後ほど。

なお、記事のタイトルは、長いので、不承不承に省略しましたが、

でもこの場合はそれで通じるかなと。

ジョー・コッカーとの出会いは、僕の年代ならやはり

映画「愛と青春の旅立ち」のテーマ曲であり、

ジェニファー・ウォーンズ Jennifer Warnsと共演した

Up Where We Belongという人が多いでしょうか、僕もです。

僕は、その前から、ビートルズの曲をカバーしてヒットさせた

ビートルズとほぼ同時代の人として存在は知っていたのですが、

その曲のビデオクリップを見て、手を震わせながら力唱する姿に、

「生きた伝説」という言葉が頭をよぎりました。

翌日の学校でその歌い方が話題になり、手つきを真似したりして、

あの人はアル中なのかな、と。

彼はアルコールと麻薬の中毒を克服したそうなのですが、

でも実際にその手つきがその影響かどうかは分かりません。

しかしとにかく映像が衝撃的だったことは間違いなく、

高校生が大人の世界を知った、という感じもしました。

その曲はとってもいいと思いましたが、でもまだ10代の

若くてとんがったロック野郎だった僕には早すぎたようで、

サントラLPはもちろんドーナツ盤を買うこともありませんでした。

この曲は最近もCMで使われるなどもはやスタンダード化していて、

そんな名曲の最初に出会えたのは、でも、うれしいですね。

それからは意識はする人にはなりましたが、でもやはり

自分が聴くには大人過ぎるかなとずっと思いつつ、

初めてベスト盤のCDを買って聴いたのは30歳の頃でした。

アルバムを聴いたのも、リマスター盤が出てからで、

僕の中では、存在は古いけど音は新しい人です。

まあ、そういう人はいっぱいいるのですが(笑)。

最初に買ったベスト盤に収録のYou Are So Beautiful、

ビリー・プレストンの曲、これが90年代に一時期

ラジオでよく流れていたのを覚えていたのですが、後にそれは、

アル・パチーノ主演の映画「カリートの道」の

テーマ曲として使われていたからだと分かりました。

ジョー・コッカーの音楽スタイルは「ブルーアイドソウル」

に分類されているようですが、このスタイルって、

意識して黒人のソウルっぽく歌ったり音作りをしている人と、

歌うと自然にソウルっぽくなる人がいるような気がしていて、

ジョー・コッカーは後者ではないかと感じます。

ソウルっぽさがイコール黒っぽさというだけではなく、

もっと大きな枠の中の「ソウル=魂」がこもった歌。

あくまでも僕の感じなのですが、ジョー・コッカーの場合は、

大人しく静かに歌おうとしてもどだい無理なのではないかと。

あ、いやもちろん歌の中で熱いだけでは伝わらなくて、

技巧として静かに歌う部分はもちろんあるにしても、

そうした心の熱さが極めて真っ直ぐに伝わってくる人ですね。

前に、ウィリー・ネルソンの時に、ウィリー・ネルソンは

ウィリー・ネルソンでしかあり得ないと書きましたが、

ジョー・コッカーもそうした音の世界を持った人でしょう。

くどくどと書いてきてこんな言い方もなんですが、

ジョー・コッカーの場合は聴けばすべて伝わる、と。

参加メンバーが顔写真付きでブックレットの裏に紹介され、

まさに「友だちからの助け」で完成したことを物語っています。

メンバーの中のクリス・ステイントン Chris Staintonは

当時のジョーの片腕的キーボード奏者で作曲もしています。

僕は、2003年のエリック・クラプトンの札幌ドーム公演で、

彼の姿を見ているように、息の長い活動を続けている人。

ギターのヘンリー・マッカロク Henry McCullouchは

後にウィングスのメンバーになりすぐに脱退します。

そして目を引くのが2人の大物、まずひとりは、

当時若くして既に英国ロック界の重鎮的存在だった(多分)、

スティーヴ・ウィンウッド Steve Winwood、

もうひとりはかのジミー・ペイジ Jimmy Page。

ペイジはレッド・ツェッペリン結成前には、

スタジオ・ミュージシャンとして活躍しており、

彼の名前を他のアーティストで見つけるとうれしくなります。

ただし、ジョー・コッカーのこのアルバムのリリースは、

Zepの1枚目より後なのですが、契約問題その他で何か

からくりがありそうで、もう少し調べてみたいです。

なおペイジはTr2、4、5、7、9とボーナスの11、12に参加。

ウィンウッドは長いキャリアを中抜けで何枚か聴いていますが、

そろそろ真面目に聴きたいと常々思っている人です。

しかしその前に、このアルバムでそれが露呈されるのですが、

また追って話します。

02 今日のA公園の松はジョー・コッカーみたい

Tr1:Feeling Alright

(Dave Mason)

弟が突然デイヴ・メイソンを聴き始めました。

正月にひとまず3枚のCDを買ってきたものですが、

紙ジャケなどで古い年代のものを揃えられることで、

集め始めたのだと思います。

デイヴ・メイソンのことを調べているうちに、

この曲が彼の曲だと知りました。

はい、知らなかったのです。

しかもトラフィック Trafficの曲だったなんて。

はい、聴いていなかったのです、CD持ってますが・・・

それを知ってまたジョー・コッカーを聴き始めた一方、

トラフィックのこの曲が入ったアルバムも聴き始めました。

でも、トラフィックはまだ到底記事にできるほどではないので

今回はよく聴いたジョー・コッカーにしたというわけです。

この曲はジョーのこれを聴いて一発で大好きになりました。

ちょっと洒落たラテンっぽいのりの軽やかな曲で、

タイトルを歌うサビのシンプルさがぐさっと心に刺さってきて、

そこばかり何度も何度も口ずさんでしまう、名曲ですね。

Tr2:Bye Bye Blackbird

(Henderson - Dixon)

あらら「鳥の名前」の曲がここにもありました・・・

これは調べたところ、1920年代の古い曲ということで、

古くさい響きの曲だけどそこまで古いとは予想外、しかし

そんな曲を見つけて歌って自分のものにしたセンスがいいですね。

ギターソロはもうどう聴いてもジミー・ペイジ。

指が弦に引っかかるようなたどたどしい弾き方は、

しかしそれが持ち味なので僕はそこが好きですよ。

キレがいい女性コーラス陣も気持ちが入っています。

Tr3:Change In Louise

(Joe Cocker - Chris Stainton)

自作曲とカバーを混ぜて対等に歌うのはソウルではよくあること。

熱唱型のブルージーな曲で、たとえばバッド・カンパニーとか

ホワイトスネイクといった英国ロックにつながっていくタイプの曲。

Tr4:Marjorine

(Joe Cocker - Chris Stainton)

続いて自作で英国で「再デビュー」を果たした曲。

ロックにはよくある呪文のような重たい響きの曲。

「マージョリーン」というのもちょっと不気味というか

薬か何かを連想させられる名前。

でも曲は胸に迫ってくる厚くて熱い曲。

自作の曲ではやっぱりこれがいちばん印象的かな。

Tr5:Just Like A Woman

(Bob Dylan)

ボブ・ディランのかの名曲を教会音楽風にアレンジ。

こうすることにより、旋律の良さはディランより出ているかな。

この中では最も落ち着いていて、歌と演奏がうまくとろけたアレンジ。

Tr6:Do I Still Figure In Your Life ?

(Peter Dello)

作曲者は英国のシンガー・ソングライターであり、この曲は、

その人が組んでいたバンドの1967年のヒット曲とのこと。

オリジナルはきっともっと明るくアップテンポで乾いているのでは、

と思わせるのがジョー・コッカーの個性でしょうかね。

これは曲自体がソウルっぽいと感じさせますね。

オルガンはスティーヴ・ウィンウッド。

Tr7:Sandpaper Cadillac

(Joe Cocker - Chris Stainton)

ダイナミックなギターとピアノの動きに乗せられ、

落ち着いた流れの中に一瞬だけはちきれた歌メロが出てきて

大人しいけれど劇的な曲。

03 今朝はA公園に着くと散策路は未踏の雪の道

Tr8:Don't Let Me Be Misunderstood

(Bennie Benjamin - Gloria Caldwell - Sol Marcus)

アニマルズの持ち歌としてあまりにも有名であり、

エルヴィス・コステロも僕のリアルタイムで歌っていたし、

それ以上に日本人には尾藤イサオの曲として有名なこの曲、

曲自体についてはあまり言うこともないでしょう。

志村けんもコントの中で歌っていましたし(笑)。

元々はニーナ・シモンの曲ということです。

ただ、あの「てんてれてんてれてぇ~ん てれれんててぇて」

というイントロを排除して、まったく別の、まるで幽霊のような

響きのギターリフに変えているのが面白い。

曲の流れとしては、僕はこんなじゃないともがいていたけれど、

結局は心の迷路にはまりこんで抜け出せなくなってしまい、

友だちの「少しの」助けが必要になる、というわけか・・・

Tr9:With A Little Help From My Friends

(John Lennon - Paul McCartney)

いわずとしれたビートルズ The Beatlesのカバーで、

全英No.1の大ヒットを記録した名演。

僕が聴いたビートルズのカバー曲の中で、ジョーのこれは

或る意味、オリジナルを凌駕していると感じる唯一のものです。

ワルツにしてゴスペル風の大胆なアレンジを施し、

ジミー・ペイジのアタックの強いギターが心を煽りたて、

ジョーのこの世のものとも思えない凄味のあるヴォーカルは、

ただただ聴く者を圧倒して心を踏み倒しまくります。

♪ Do you need anybodyというBメロに入る前の

「でんでんでっでぇ~」というギターには痺れます。

その2回目、3'49"辺りでジョーが歌詞を歌わずに叫ぶところは、

こっちも「あぁ~っ」といろんな感情がないまぜになります。

ただ、ですね。

ジョーが歌うと、「少しだけ」手伝うなんて生易しいものではなく、

助けるほうも命がけみたいな切迫感がありますが、

それは"a little help"というモチーフからすると、どうなのだろう。

ポール・マッカートニーとジョン・レノンがこの曲に

込めた思いは、あくまでも"a little"のはずで、その証拠に、

ビートルズではリンゴ・スターが歌い、力が抜けたよい味が

出ているように思い、その辺のビートルズのセンスはさすが。

でも、じゃあジョー・コッカーのこれが「違う」かといえば、

ぜんぜん違わない、これはこれで「あり」なんです。

音楽が作曲者の手を離れて人によって解釈が違うのは、

当たり前でありそこが楽しみなわけで、大仰に聴こえても、

ジョーにとってはあくまでも"a little"なのでしょうね。

乗り越えるべきものが自分には大きすぎたのかな(酒と薬と)。

なんて能書き言ってますが、とにかくこの曲は、

圧倒的なクオリティですべての人を黙らせます。

逆に、ジョーのこれを聴いてからリンゴのを聴くと、

もっと真面目に助けてやれよと感じるでしょうね(笑)。

Tr10:I Shall Be Released

(Bob Dylan)

ボブ・ディランのプロテストソングサイドの名曲。

前の曲で「少しの」助けを借り、きっと解放されるだろう

という流れがうまいですね、納得。

曲も切迫感から逃れ、まだ頼りなげな中にも明るい兆しがという、

ソフトで落ち着いた響きになっています。

その雰囲気を演出するのに大きな役割を果たすキーボードは

スティーヴ・ウィンウッドによるもの、さすが。

「気分はいいよ」と1曲目で歌い始めて、いろいろ体験して、

最後の3曲をこの感興の流れに仕立てるというのは、

アルバムとしてもよく考えられていることを感じます。

今回は2曲のボーナストラックにも触れます。

Tr11:The New Age Of Lily

(Joe Cocker - Chris Stainton)

これはTr4のシングルB面曲としてリリース。

ジョーの声が他とちょっと違って聴こえてきて、

最初はクリスが歌っているのかと思ったくらい。

他の人が歌うともっと素軽いポップソングになったかな。

まあ、それなりに軽くて楽しい曲ですが。

Tr12:Something's Going On

(Joe Cocker - Chris Stainton)

これは表題曲Tr9のシングルB面曲としてリリース。

こちらはもっと明るく楽しいせっかちな響きの曲。

ジミー・ペイジのギターがうまく煽っています。

後半のマイナー調の歌メロの部分は、なにかどこかで

聴いたことがあるような感じだけど、思い出せない・・・

シングルのB面はどちらも軽い曲なのは興味深いですね。

そちらの面もほんとはもっと押し出したいのかも。

これは、ロックのヴォーカルアルバムとしては

最上の部類の1枚ではないかと。

ジミー・ペイジがいることを知っていれば、

もっと若い頃から聴いていたかなと思いますが(笑)、

そんなこと言っても意味がないですね、音楽はタイミングだから。

ジョー・コッカーを聴くと、落ち着くんだけど熱くなるという、

相反することを不自然なく感じている自分に気づきます。

自分の気持ちが表に出てくるのを感じます。

すっきりした、という感じじゃないんだけど、でも、

大切なものは心に残らなければならないんだと感じます。

◆

それにしても今回の大雪。

足掛け3日に渡って断続的降っていましたが、

だから降っているその瞬間は大雪とはあまり感じなくて、

最後に気がつくと大雪だった、という感じがしました。

今日の午後はほんとに、

雪かきと記事を書くだけで終わりました(笑)。

雪かきで明日は筋肉や関節が痛くならないか心配・・・

というわけで今日のおやつは

04

六花亭の「ほたてまん」を

タジン鍋で蒸して食べました(笑)。

中は味付けしてほぐされたほたての貝柱です。

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Joe Cocker

ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ

ジョー・コッカー (1969)

一昨日から今朝にかけての札幌は雪がたくさん降りました。

特に僕の家の辺りでは、昨夜から今朝が多かった。

寝る前に家の周りの雪かきをしたのですが、起きてみると、

20cmくらいが新たに降っていたようでした。

今日はだから昼からは雪かきに追われて過ごしました。

そんな午後は、ゆっくりと音楽と向き合って、

その勢いでアルバムの記事を上げたくなるものです。

なんせインドア人間の僕ですから(笑)。

というわけで、今日はやや唐突にジョー・コッカーいきます。

ただしもちろん、今年になって聴いているのですが、それは後ほど。

なお、記事のタイトルは、長いので、不承不承に省略しましたが、

でもこの場合はそれで通じるかなと。

ジョー・コッカーとの出会いは、僕の年代ならやはり

映画「愛と青春の旅立ち」のテーマ曲であり、

ジェニファー・ウォーンズ Jennifer Warnsと共演した

Up Where We Belongという人が多いでしょうか、僕もです。

僕は、その前から、ビートルズの曲をカバーしてヒットさせた

ビートルズとほぼ同時代の人として存在は知っていたのですが、

その曲のビデオクリップを見て、手を震わせながら力唱する姿に、

「生きた伝説」という言葉が頭をよぎりました。

翌日の学校でその歌い方が話題になり、手つきを真似したりして、

あの人はアル中なのかな、と。

彼はアルコールと麻薬の中毒を克服したそうなのですが、

でも実際にその手つきがその影響かどうかは分かりません。

しかしとにかく映像が衝撃的だったことは間違いなく、

高校生が大人の世界を知った、という感じもしました。