2014年12月12日

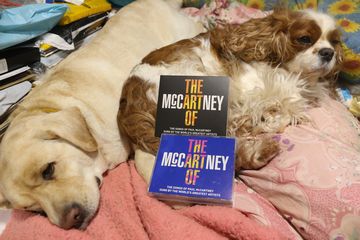

THE ART OF McCARTNEY ポール・マッカートニーに捧ぐ

01

THE ART OF McCARTNEY

THE SONGS OF PAUL McCARTNEY

SUNG BY THE WORLD'S GREATEST ARTIST

ジ・アート・オヴ・マッカートニー (2014)

ポール・マッカートニーの曲を多くのアーティストがカヴァーした

トリビュートアルバム2枚組が出ました。

僕がこの秋いちばん楽しみにしていたCDです。

ビートルズ時代のポールが(主に)作った曲とソロ時代の曲、

国内盤では合わせて35曲が収録されています。

1曲ずつ、一組ずつ紹介するので詳しくは後ほど。

このプロジェクトの話は夏頃から聞いていました。

選曲は、各々参加アーティストに任せたのか、逆にプロジェクト側で

この人にはこの曲と進めたのかは分からないですが、とにかく

選曲が、気持ちいいくらいにその人にぴったり。

ほとんどのアーティストがアレンジはオリジナルのまま。

多少のパッセージを加えたり、その人らしく歌ってはいますが。

そしてキィもほとんどがオリジナル通り。

ポールの曲はそのキィだからこそ生きる、という証明でもあり、

ポールへの最大限の敬意の表れでもあります。

そして何よりポールのファンにはうれしい。

演奏は多くがプロジェクト側のバンドで行っており、

ポールのバックバンドでキーボードのウィックス・ウィケンズ、

ベースのエイブ・ラボリエル・ジュニアなどが参加しています。

長いのでもう進めます。

なお、曲名の横の西暦はそのオリジナルが発表された年です。

02

Disc1

1曲目 Maybe I'm Amazed (1970)

Billy Joel

冒頭を飾るにふさわしいソロ1枚目からの曲、そしてビリー・ジョエル。

ビリーの新録音が聴けるというのもうれしい、ピアノもビリー。

これは、ポールもビリーも聴く人にはおよそイメージ通りの出来。

でも、ポールがこの曲を作った頃はまだ30歳にもなっておらず、

一方今歌うビリーは60歳を過ぎて、曲に貫禄がついていますね。

寂しいけれど涙は出ない、という感慨。

そしていろいろな女性の姿がビリーの頭を去来した・・・

初めての人だったかもしれない。

コーダの部分にちょっとだけビリー独自のパッセージがあるのがいい。

2曲目 Things We Said Today (1964)

Bob Dylan

なんとボブ・ディラン!

1964年の曲を選んだのは、ポール=ビートルズとディランが

初めて会った年であり、ディランにも思い入れが深いのでしょう。

意外にも歌メロがほとんどオリジナルのまま、もちろんディランらしい

節回しで歌うのですが、オリジナル同様に歌おうとするディランが、

なんというか、いじらしいというか、どこかかわいらしい(笑)。

【追記】この曲でディランはキィを下げて歌っていました。

一緒に歌ってみて気づきました、お詫びして訂正いたします。

3曲目 Band On The Run (1973)

Heart

メドレー形式のこの曲、バラードありロックンロールありフォークありと、

ハートをダイジェストしたような選曲。

Bメロの"If I ever get out of here"の部分のロールする感覚が、

あらためてポールのロッカーとしてのセンスの良さを感じます。

そして最後の部分の盛り上がりは温かみに満ちています。

4曲目 Junior's Farm (1974)

Steve Miller

ポールの旧友でFLAMEIN PIEにも参加したスティーヴ・ミラー。

アメリカンテイストが濃いこの曲を、アメリカ代表として歌います。

ギターソロが完全コピーで、あの「高速三連符」もそのまま再現、

スリリングさもそのまま、さすがスティーヴ!

5曲目 The Long And Winding Road (1970)

Yusuf (Cat Stevens)

キャット・スティーヴンスは、少なくとも僕が洋楽を聴き始めてからは

第一線で活躍していたわけではない、でもそんな彼の参加はうれしい。

そんな彼が歌うのが、ポールがジョンにあてた「ラヴレター」のこの曲、

古い友だちに久しぶりに会ったような感激を受けました。

この曲が出た頃は、キャット・スティーヴンスもデビューしたての頃。

そういう思いも詰まっているのでしょうね。

シンガーソングライターらしくギターが前に出た演奏もいい。

6曲目 My Love (1973)

Harry Connick, Jr.

キィを変えている最初の曲、ハリー・コニック・ジュニア。

元々ジャズヴォーカルっぽい雰囲気がある曲なので、

これはこれでまたいいですね。

7曲目 Wanderlust (1982)

Brian Wilson

ブライアン・ウィルソン、ポールのライヴァルと言われた人。

彼がポールのどこが好きか、RUBBER SOULを初めて聴いて

何に心を動かされたか、この曲を選んだことでよく分かった気がする。

最後の部分でオリジナルにはないパッセージを入れているのは、

ライヴァル及び作曲家としての強い矜持、もちろんそれがいい。

僕がいちばん好きなポールの曲を、ブライアン・ウィルソンが

歌ってくれたことは、僕にとっても最高の幸せ。

8曲目 Bluebird (1973)

Corinne Bailey Rae

コリーヌ・ベイリー・レイは今回、僕が知っている中では最も若い人。

幸せのようでどこか不安、そんな朝を迎えたこの曲に、

けだるい雰囲気の彼女の歌い方はよく似合う。

ところで、そうだ思い出した。

コリーヌ・ベイリー・レイは2枚目の国内盤ボーナストラックで

My Loveを歌っていてそれがとってもいいらしいんだけど、

僕は輸入盤を買ってしまい、まだ聴いたことがない。

そろそろブックオフで安く買えるかな・・・無性に聴きたくなってきた。

9曲目 Yesterday (1965)

Willie Nelson

ウイリー・ネルソンの説得力にはもう黙って聴くしかない。

いい意味で、この歌にはそれ以上書くべき言葉が浮かびません。

ヴァースを一度増やしハーモニカのパートに当てているのがまたいい。

それにしても、このような曲を20代前半で書いていたポールって。

10曲目 Junk (1970)

Jeff Lynne

ジェフ・リンのこれが泣けました。

僕はジェフ・リンというと、今はどうしても

ジョージ・ハリスンを思い出してしまう。

ジョージの人生の最後に真の友人となり、ジョージの遺作の

リリースに尽力、しかしそのことをおくびにも出さない真面目な人。

ポールが「思い出なんてくずみたいなものだ」と歌うこの曲。

ジョージとの思い出を、ポールの曲を借りて表現しているようで。

しんみりとした曲だけ、余計に涙腺を刺激されました。

11曲目 When I'm 64 (1967)

Barry Gibb

ビー・ジーズのバリー・ギブがこの曲を歌うのは、

家族の大切さを歌ったこの曲を通して、64歳まで生きることなく

この世を去ったた弟たち、モーリス、ロビン、さらにはアンディへの

思いがにじみ出ているようで胸にしみてきます。

でも、それを敢えて大きなユーモアで包んで歌う、そこがまたいい。

キィを変えているけれど、アレンジはオリジナルのイメージ。

コーラスはビー・ジーズ風でもありますね。

なお、原曲の表記は"Sixty-Four"ですが、

ここではこの盤の表記に従っています。

12曲目 Every Night (1970)

Jamie Collum

ジェイミー・カラムはまったく知らない人でしたが、調べると

1979年英国生まれのジャズミュージシャン、マルチプレイヤーとのこと。

なるほど、いい線ついてくる選曲だ。

この曲はとりわけ英国の香りが強いと思うし。

13曲目 Venus And Mars / Rock Show (1975)

Kiss

キッスずるい(笑)、2曲歌ってる、なんて。

ただ、前半はポール・スタンレー、後半はジーン・シモンズと

一応、メインヴォーカルは分けています。

この曲の当時は、ポール・マッカートニーが解散後の混迷から

抜け出して再びトップに返り咲き、人気絶頂の中で全米を

コンサートで回りファンが大熱狂した、という頃。

キッスのこの曲は、そんな人々の喧騒をよく表していますね。

可笑しいのは、中間部の"Kitty"と繰り返して歌うところ。

妙に感情がこもっている、その響きだけも面白いのですが、

キッスはハローキティとコラボした商品が出ていますよね、

どうしてもそれを思い出してしまい可笑しかった。

なお、キッス名義ですが、演奏はプロジェクト側のバンドで、

ポール・スタンレーとジーン・シモンズはヴォーカルのみです。

14曲目 Let Me Roll It (1973)

Paul Rodgers

ポールが本格的R&Bを彼なりに再現したこの曲を、

ポール・ロジャースは本格的なR&Bに仕立て上げている。

カッコいい、ひたすらカッコいい、もうそれだけ!

まるでポールがポールのために作曲したかのよう。

て、それだけを文字通り解釈すると間違いではないのだけど・・・

昨年の来日公演で演奏した中でも特に印象的だったこの曲、

今はもう昔よりも人気も上がってきているかな。

15曲目 Helter Skelter (1968)

Roger Daltrey

ロジャー・ダルトリーは恐いヴォーカリストですよね。

彼自身はクスリをまったくやらないように健康志向の人ですが、

彼の歌には、日常に隠された狂気が感じられる。

そうなるともう、歌うのはこれしかないでしょ。

声が破裂してますね、それもすごい。

最後のヴァースの"Do you do you do you don't you"や

"Tell me tell me tell me tell me"と執拗に繰り返して歌うころは、

ぞくぞくっときます。

16曲目 Helen Wheels (1973)

Def Leppard

英国代表デフ・レパードは歌のみならずバンド全員参加。

ということはジョー・エリオット、フィル・コリン、ヴィヴィアン・キャンベル、

リック・サヴェージ、リック・アレンが楽しみながら演奏している!

と思うだけでファンとしてはうれしくなりますね。

いい意味で深刻ではない選曲も彼ららしくて好感が持てます。

ところで、そうか、この曲の歌詞には"Liverpool"と

"West Coast Sound"が出てくるんだ、今にして思った、

それもポールらしいところだ。

17曲目 Hello Goodbye (1967)

The Cure featuring James McCartney

キュアーはMTV時代によくかかっていたのですが、申し訳ない、

CDではまともに聴いたことがないのです。

でもいつか聴いてみたいと思っているバンドではあります。

そしてジェイムス・マッカートニーはポールの長男。

ロバート・スミスの艶っぽい歌い方はこの曲の深層心理をえぐるよう。

声にエフェクトをかけているのは、サイケの時代っぽいようで、

キュアーらしくもある、なかなかに効果的。

18曲目 I Will (1968)

Yosui Inoue

日本盤ボーナストラックには井上陽水のこれが収録されています。

ポール側が、日本盤ボーナストラックを入れるに際し、日本を代表する

アーティストとして井上陽水を指名し、彼も快く引き受けた、

というネット上の記事を見ました。

井上陽水は、この曲を楽しげなカリプソに仕立てました。

でも、正直言うと、僕のこの曲のイメージとはまるっきり違う。

とだけ話してここは終わらせていただきたいと思います。

03 今朝もコゲラが近くで撮れた

Disc2

1曲目 Live And Let Die (1973)

Billy Joel

ビリー・ジョエル再び登場。

「平静」と「混乱」が交互に訪れるこの曲もビリーにぴったり。

「素顔のままで」と「プレッシャー」の人ですからね。

ビリーの2曲は、どちらも昨年のポールのコンサートで演奏し、

しかもピアノに向かって歌っていた、と書けば納得でしょう。

2曲目 Let It Be (1970)

Chrissie Hynde

クリッシー・ハインドのこの曲はCDが出る前からFacebook上で

素晴らしいという記事が上がっていましたが、ほんとその通り。

今のクリッシーには母性を感じますが、彼女はここでは

"Mother Mary"の側に立って歌っているように感じられます。

つまり、ポールがビートルズがだめになりそうだと感じた頃、

何かの救いを求めて歌った、その求められた側をクリッシーが歌い、

すべてを包み込もうとしているのです。

ギターソロも彼女のイメージに合わせたものになっています。

3曲目 Jet (1973)

Robin Zander & Rick Nielsen of Cheap Trick

ポールのトリビュートに参加できると聞いていちばん喜んだのは、

ロビン・ザンダーとリック・ニールセン、チープ・トリックの2人でしょうね。

その嬉しさがここでは、ジェットにのって大いに弾けています。

4曲目 Letting Go (1975)

Heart

ハートも2曲目、やはりヘヴィな響きの曲を選んできましたね。

女性のアンの声にはキィが低いようで、まあそのせいで

迫力が増しているともいえますが、純粋に音楽としてみれば

キィを自分に合ったものに変える方がいいのでしょうね。

でもポールのファンとしては、Band On The Runも含め、

オリジナルキィで頑張ってくれたことに大拍手を贈りたいですね。

5曲目 Hi Hi Hi (1972)

Joe Elliot

ジョー・エリオットも2曲目、ただしこちらはデフ・レパードではなく、

ソロ名義で、バックはプロジェクト側のバンド。

ポールの中では似たようなアップテンポの2曲を選んでいますが、

弟曰く、「ジョーはブギーが好きなのだろう」、なるほど、納得。

この曲も昨年のコンサートで印象的な1曲でしたが、

デフ・レパードのコンサートでも演奏してくれないかな。

実は、デフレパはまだ一度もコンサートに行ったことがないのですが。

6曲目 Hey Jude (1968)

Steve Miller

続いてスティーヴ・ミラーも2曲目参加。

ポールの中でもハイライトといえるこの曲をスティーヴ・ミラーが歌う。

ポールと60年代から親交があるスティーヴだから、納得。

さすがに長いコーダの前の高い声は出していないけれど、

コーダの部分のアドリブヴォーカルはかっこいい。

それと、"Then you can start to make it better"の部分で、

独自の旋律(ハーモニー)に変えて歌っているのが彼らしくていい。

7曲目 Listen To What The Man Said (1975)

Owl City

アウル・シティも名前すら知らなかったのでウィキペディアを見ると、

アメリカ人のミュージシャン「アダム・ヤング」 によるソロプロジェクトの

名称である、とのことで、アダム・ヤングは1986年生まれ。

ちょっとばかりカッコつけて歌っていますね、人によっては鼻につくかも。

でも、ポールもそういうところがある人だから、許しましょう。

それにこの曲はそもそも気取った曲でもあるし。

8曲目 Got To Get You Into My Life (1966)

Perry Farrell

ペリー・ファレル、僕には懐かしい。

MTVをよく観ていた頃に、ジェインズ・アディクションや

ポルノ・フォー・パイロスの中心人物で、オルタナの寵児だった人。

それらを聴くことはなかったんだけど、覚えてます。

淡々と歌いながら少しずつ熱を帯びてくる歌い方がいい。

ここまで忠実にアレンジし歌ってくれるのはうれしい限り。

と思ったら最後、フェイドアウトせずに終わらせているのはとてもいい。

9曲目 Drive My Car (1965)

Dion

ディオンも知らなくて調べると、Dion DiMucci(イタリア系だな)、

アメリカのシンガーソングライターということだけど、

1939年生まれだからポールより年上ですね。

ちょっと気を抜いたように語尾を上げる歌い方、軽いのりで、

この曲当時より今の方が車が身近なものになっていると感じます。

10曲目 Lady Madonna (1968)

Allen Toussaint

なんとニューオーリンズ音楽の「公爵」、アラン・トゥーサンが。

アランとポールはファッツ・ドミノのトリビュートで共演しており、

それがまだ続いているのがうれしいですね。

アランの声が意外とかなり若々しくてちょっと驚いた。

ギターのカッティング、いかにもスワンプといった粘つき具合がいい。

11曲目 Let'em In (1976)

Dr. John

そしてドクター・ジョン、ここに最強ニューオーリンズライン完成。

ポールの中でもかわいらしさでは筆頭格のこの曲を、

あのダミ声のドクター・ジョンが歌ってしまうのか・・・

心配はしていませんでした、むしろそれが楽しみでしたが、

予想通り面白くて楽しいドクター・ジョン節。

いや、彼もかわいげがある人であるのは分かっていましたから。

そして、そうか、この曲はニューオーリンズテイストでもあったんだ、と。

いやそれにしても、アレンジほとんどオリジナルのままだから、

ドクター・ジョンの「曲者ぶり」がよく分かるというもの。

12曲目 So Bad (1983)

Smokey Robinson

嗚呼、スモーキー・ロビンソンだぁ。

かつてポールが影響を受け、そしてポールからも刺激を受けた

モータウンを、ソウルを代表しての参加。

ポールがファルセットで歌うこの曲を選ぶ、さすが。

そうか、これはポールがスモーキーに捧げた曲なのかもしれない。

冗談抜きで、スモーキーがいるだけで涙が出そうになります。

切ない曲がさらに切なく響いてくる。

特に2番のコーラス(サビ)で嘆くように"Yeah"と歌うところなんて。

アメリカの重鎮が構えるここ3曲により、アルバムの重みが

ぐんと増しています。

13曲目 No More Lonely Nights (1984)

The Airbone Toxic Event

ジ・エアボーン・トキシック・イヴェントは、2006年デビュー、

ロサンゼルスのインディーズバンドとのこと。

若い世代にもビートルズやポールの音楽が聴き継がれていることを

実感しますね。

アコースティックギターの弾き語りと、チェロを主体とした

ストリングスに大胆に変えています。

でもキィは同じ、歌のイメージは保たれているし、

これはこれでありと思いました。

この曲の売りのひとつはデヴィッド・ギルモアのギターワークであり、

それをここで再現することは不可能だから、このアレンジは

賢い選択といえるのではないか。

それにポール自身もこの曲は2つのまったく違うヴァージョンを

同じアルバムで世に出していますからね。

そしてこの形でやはり歌メロの良さが際立っています。

ところで、このCDが届いたところで、弟にこう聞かれました。

「いちばん新しい曲は何だ?」

この曲ですね、1984年。

ポールの「伝説」は一度その辺りで終わっているのと、

今の現役ミュージシャンの年齢からいって、そうなのかな、と。

14曲目 Eleanor Rigby (1966)

Alice Cooper

アリス・クーパーはは自分の魅力が分かり切っている、

プロ中のプロといえますね。

ここでCan't Buy Me Loveを歌うと明らかに変だから・・・

きっと彼なりに普通に歌っているのでしょうけど、この曲の

根底にあるよどんだ人間模様をよく表しています。

そして歌の良さがやっぱりよく分かる。

15曲目 Come And Get It (1969)

Toots Hibert with Sly & Robbie

トゥーツ・ヒバートwithスライ&ロビー、名前だけ知っています。

これはポールが書いてバッド・フィンガーに提供した曲。

いわば公式海賊盤であるANTHOLOGYでポールが歌うものを

聴くことができますが、なんでも、歌、ドラムス、ベース、ギターを、

ひとりで多重録音して20分ほどで出来てしまったというもの。

まあ、レコード上ではポールがオリジナルではないので、

レゲェにしたこれはこれでいいと思います。

16曲目 On The Way (1980)

B. B. King

ブルーズからは御大B.B.キングが代表として参加。

なななんと、御大.が選んだのはこの中でいちばん地味な曲。

弟も、この曲にだけ」「それ何だ?」と聞いてきました。

McCARTNEY IIに収められたブルーズっぽい曲を、

B.B.が本物のブルーズにしてしまった、というわけ。

僕も最初にこの原曲を聴いて、おかしなブルーズだと思ったものです。

ボールはブルーズをやってもあまりブルージーさを感じないとよく

言われますが、B.B.はそこがもどかしかったのかも(笑)。

まあ、だから逆にポールは普遍性を持てたともいえるのですが。

ここまでずっと、オリジナルだからこそと言ってきましたが、

アルバムに埋もれた曲を取り上げ、タイトルを歌う部分に

独自の旋律をつけたこのヴァージョン、こちらの大勝ですね。

そうなんです、タイトルの部分、はポールは音が沈むように下がって

行くのですが、B.B.は音を上げて主張しているのがいいのです。

17曲目 Birthday (1968)

Sammy Hagar

トリを飾るのはサミー・ヘイガー。

マイケル・アンソニーもお供として超高音コーラスで参戦。

最後の最後、ちょっとだけ、でも2つほど小さな不満。

ひとつ、この曲が最後というのは、流れとしてどうだろう。

もひとつ、サミー・ヘイガーは大好きだけど、だから敢えて言うけど、

キィは変えないで歌ってほしかった。

これはこれでサミーの「永遠のガキ大将」ぶりが伝わっていいけれど。

流れについても、2枚組でずっといい歌ばかり聴いてきたところを、

最後は軽く開放してくれるのはむしろいいかもしれないし。

それにしてもすごいメンバーだった!!

個人的には、ブライアン・メイとノラ・ジョーンズがいてくれたら

もっともっとよかったのですが、まあそれは仕方ないですね。

なお、海外盤で別のボーナストラックが入ったものがあるそうですが、

残念ながら入手できていません。

ブッカー・T・ジョーンズが参加していて、何としても欲しいのですが。

このアルバムを聴いて、ある思いが確信に変わりました。

ロックミュージックって何だろう!?

それは、ポール・マッカートニーである。

ポールの音楽には、ロックに必要な全ての要素が揃っている。

これを聴くと、そのことがよく分かります。

なんといっても、今回のアートワークからも分かるように、

Paul McCartneyはPaul McC "ART" NEYと綴るように、

彼自身の名前の中に"ART"が含まれていますからね。

さて、最後となりましたが、

ビリー・ジョエルとキッスのYou-Tube映像です。

上げているところがThe Art Of McCartneyとなっているので、

これは公式のものと考えてよいのでしょうか、きっとそうだと思います。

映像は本人たちの動画ではないですが、聴いてみてください。

☆

Maybe I'm Amazed

Billy Joel

☆

Venus And Mars / Rock Show

Kiss

THE ART OF McCARTNEY

THE SONGS OF PAUL McCARTNEY

SUNG BY THE WORLD'S GREATEST ARTIST

ジ・アート・オヴ・マッカートニー (2014)

ポール・マッカートニーの曲を多くのアーティストがカヴァーした

トリビュートアルバム2枚組が出ました。

僕がこの秋いちばん楽しみにしていたCDです。

ビートルズ時代のポールが(主に)作った曲とソロ時代の曲、

国内盤では合わせて35曲が収録されています。

1曲ずつ、一組ずつ紹介するので詳しくは後ほど。

このプロジェクトの話は夏頃から聞いていました。

選曲は、各々参加アーティストに任せたのか、逆にプロジェクト側で

この人にはこの曲と進めたのかは分からないですが、とにかく

選曲が、気持ちいいくらいにその人にぴったり。

ほとんどのアーティストがアレンジはオリジナルのまま。

多少のパッセージを加えたり、その人らしく歌ってはいますが。

そしてキィもほとんどがオリジナル通り。

ポールの曲はそのキィだからこそ生きる、という証明でもあり、

ポールへの最大限の敬意の表れでもあります。

そして何よりポールのファンにはうれしい。

演奏は多くがプロジェクト側のバンドで行っており、

ポールのバックバンドでキーボードのウィックス・ウィケンズ、

ベースのエイブ・ラボリエル・ジュニアなどが参加しています。

長いのでもう進めます。

なお、曲名の横の西暦はそのオリジナルが発表された年です。

02

Disc1

1曲目 Maybe I'm Amazed (1970)

Billy Joel

冒頭を飾るにふさわしいソロ1枚目からの曲、そしてビリー・ジョエル。

ビリーの新録音が聴けるというのもうれしい、ピアノもビリー。

これは、ポールもビリーも聴く人にはおよそイメージ通りの出来。

でも、ポールがこの曲を作った頃はまだ30歳にもなっておらず、

一方今歌うビリーは60歳を過ぎて、曲に貫禄がついていますね。

寂しいけれど涙は出ない、という感慨。

そしていろいろな女性の姿がビリーの頭を去来した・・・

初めての人だったかもしれない。

コーダの部分にちょっとだけビリー独自のパッセージがあるのがいい。

2曲目 Things We Said Today (1964)

Bob Dylan

なんとボブ・ディラン!

1964年の曲を選んだのは、ポール=ビートルズとディランが

初めて会った年であり、ディランにも思い入れが深いのでしょう。

意外にも歌メロがほとんどオリジナルのまま、もちろんディランらしい

節回しで歌うのですが、オリジナル同様に歌おうとするディランが、

なんというか、いじらしいというか、どこかかわいらしい(笑)。

【追記】この曲でディランはキィを下げて歌っていました。

一緒に歌ってみて気づきました、お詫びして訂正いたします。

3曲目 Band On The Run (1973)

Heart

メドレー形式のこの曲、バラードありロックンロールありフォークありと、

ハートをダイジェストしたような選曲。

Bメロの"If I ever get out of here"の部分のロールする感覚が、

あらためてポールのロッカーとしてのセンスの良さを感じます。

そして最後の部分の盛り上がりは温かみに満ちています。

4曲目 Junior's Farm (1974)

Steve Miller

ポールの旧友でFLAMEIN PIEにも参加したスティーヴ・ミラー。

アメリカンテイストが濃いこの曲を、アメリカ代表として歌います。

ギターソロが完全コピーで、あの「高速三連符」もそのまま再現、

スリリングさもそのまま、さすがスティーヴ!

5曲目 The Long And Winding Road (1970)

Yusuf (Cat Stevens)

キャット・スティーヴンスは、少なくとも僕が洋楽を聴き始めてからは

第一線で活躍していたわけではない、でもそんな彼の参加はうれしい。

そんな彼が歌うのが、ポールがジョンにあてた「ラヴレター」のこの曲、

古い友だちに久しぶりに会ったような感激を受けました。

この曲が出た頃は、キャット・スティーヴンスもデビューしたての頃。

そういう思いも詰まっているのでしょうね。

シンガーソングライターらしくギターが前に出た演奏もいい。

6曲目 My Love (1973)

Harry Connick, Jr.

キィを変えている最初の曲、ハリー・コニック・ジュニア。

元々ジャズヴォーカルっぽい雰囲気がある曲なので、

これはこれでまたいいですね。

7曲目 Wanderlust (1982)

Brian Wilson

ブライアン・ウィルソン、ポールのライヴァルと言われた人。

彼がポールのどこが好きか、RUBBER SOULを初めて聴いて

何に心を動かされたか、この曲を選んだことでよく分かった気がする。

最後の部分でオリジナルにはないパッセージを入れているのは、

ライヴァル及び作曲家としての強い矜持、もちろんそれがいい。

僕がいちばん好きなポールの曲を、ブライアン・ウィルソンが

歌ってくれたことは、僕にとっても最高の幸せ。

8曲目 Bluebird (1973)

Corinne Bailey Rae

コリーヌ・ベイリー・レイは今回、僕が知っている中では最も若い人。

幸せのようでどこか不安、そんな朝を迎えたこの曲に、

けだるい雰囲気の彼女の歌い方はよく似合う。

ところで、そうだ思い出した。

コリーヌ・ベイリー・レイは2枚目の国内盤ボーナストラックで

My Loveを歌っていてそれがとってもいいらしいんだけど、

僕は輸入盤を買ってしまい、まだ聴いたことがない。

そろそろブックオフで安く買えるかな・・・無性に聴きたくなってきた。

9曲目 Yesterday (1965)

Willie Nelson

ウイリー・ネルソンの説得力にはもう黙って聴くしかない。

いい意味で、この歌にはそれ以上書くべき言葉が浮かびません。

ヴァースを一度増やしハーモニカのパートに当てているのがまたいい。

それにしても、このような曲を20代前半で書いていたポールって。

10曲目 Junk (1970)

Jeff Lynne

ジェフ・リンのこれが泣けました。

僕はジェフ・リンというと、今はどうしても

ジョージ・ハリスンを思い出してしまう。

ジョージの人生の最後に真の友人となり、ジョージの遺作の

リリースに尽力、しかしそのことをおくびにも出さない真面目な人。

ポールが「思い出なんてくずみたいなものだ」と歌うこの曲。

ジョージとの思い出を、ポールの曲を借りて表現しているようで。

しんみりとした曲だけ、余計に涙腺を刺激されました。

11曲目 When I'm 64 (1967)

Barry Gibb

ビー・ジーズのバリー・ギブがこの曲を歌うのは、

家族の大切さを歌ったこの曲を通して、64歳まで生きることなく

この世を去ったた弟たち、モーリス、ロビン、さらにはアンディへの

思いがにじみ出ているようで胸にしみてきます。

でも、それを敢えて大きなユーモアで包んで歌う、そこがまたいい。

キィを変えているけれど、アレンジはオリジナルのイメージ。

コーラスはビー・ジーズ風でもありますね。

なお、原曲の表記は"Sixty-Four"ですが、

ここではこの盤の表記に従っています。

12曲目 Every Night (1970)

Jamie Collum

ジェイミー・カラムはまったく知らない人でしたが、調べると

1979年英国生まれのジャズミュージシャン、マルチプレイヤーとのこと。

なるほど、いい線ついてくる選曲だ。

この曲はとりわけ英国の香りが強いと思うし。

13曲目 Venus And Mars / Rock Show (1975)

Kiss

キッスずるい(笑)、2曲歌ってる、なんて。

ただ、前半はポール・スタンレー、後半はジーン・シモンズと

一応、メインヴォーカルは分けています。

この曲の当時は、ポール・マッカートニーが解散後の混迷から

抜け出して再びトップに返り咲き、人気絶頂の中で全米を

コンサートで回りファンが大熱狂した、という頃。

キッスのこの曲は、そんな人々の喧騒をよく表していますね。

可笑しいのは、中間部の"Kitty"と繰り返して歌うところ。

妙に感情がこもっている、その響きだけも面白いのですが、

キッスはハローキティとコラボした商品が出ていますよね、

どうしてもそれを思い出してしまい可笑しかった。

なお、キッス名義ですが、演奏はプロジェクト側のバンドで、

ポール・スタンレーとジーン・シモンズはヴォーカルのみです。

14曲目 Let Me Roll It (1973)

Paul Rodgers

ポールが本格的R&Bを彼なりに再現したこの曲を、

ポール・ロジャースは本格的なR&Bに仕立て上げている。

カッコいい、ひたすらカッコいい、もうそれだけ!

まるでポールがポールのために作曲したかのよう。

て、それだけを文字通り解釈すると間違いではないのだけど・・・

昨年の来日公演で演奏した中でも特に印象的だったこの曲、

今はもう昔よりも人気も上がってきているかな。

15曲目 Helter Skelter (1968)

Roger Daltrey

ロジャー・ダルトリーは恐いヴォーカリストですよね。

彼自身はクスリをまったくやらないように健康志向の人ですが、

彼の歌には、日常に隠された狂気が感じられる。

そうなるともう、歌うのはこれしかないでしょ。

声が破裂してますね、それもすごい。

最後のヴァースの"Do you do you do you don't you"や

"Tell me tell me tell me tell me"と執拗に繰り返して歌うころは、

ぞくぞくっときます。

16曲目 Helen Wheels (1973)

Def Leppard

英国代表デフ・レパードは歌のみならずバンド全員参加。

ということはジョー・エリオット、フィル・コリン、ヴィヴィアン・キャンベル、

リック・サヴェージ、リック・アレンが楽しみながら演奏している!

と思うだけでファンとしてはうれしくなりますね。

いい意味で深刻ではない選曲も彼ららしくて好感が持てます。

ところで、そうか、この曲の歌詞には"Liverpool"と

"West Coast Sound"が出てくるんだ、今にして思った、

それもポールらしいところだ。

17曲目 Hello Goodbye (1967)

The Cure featuring James McCartney

キュアーはMTV時代によくかかっていたのですが、申し訳ない、

CDではまともに聴いたことがないのです。

でもいつか聴いてみたいと思っているバンドではあります。

そしてジェイムス・マッカートニーはポールの長男。

ロバート・スミスの艶っぽい歌い方はこの曲の深層心理をえぐるよう。

声にエフェクトをかけているのは、サイケの時代っぽいようで、

キュアーらしくもある、なかなかに効果的。

18曲目 I Will (1968)

Yosui Inoue

日本盤ボーナストラックには井上陽水のこれが収録されています。

ポール側が、日本盤ボーナストラックを入れるに際し、日本を代表する

アーティストとして井上陽水を指名し、彼も快く引き受けた、

というネット上の記事を見ました。

井上陽水は、この曲を楽しげなカリプソに仕立てました。

でも、正直言うと、僕のこの曲のイメージとはまるっきり違う。

とだけ話してここは終わらせていただきたいと思います。

03 今朝もコゲラが近くで撮れた

Disc2

1曲目 Live And Let Die (1973)

Billy Joel

ビリー・ジョエル再び登場。

「平静」と「混乱」が交互に訪れるこの曲もビリーにぴったり。

「素顔のままで」と「プレッシャー」の人ですからね。

ビリーの2曲は、どちらも昨年のポールのコンサートで演奏し、

しかもピアノに向かって歌っていた、と書けば納得でしょう。

2曲目 Let It Be (1970)

Chrissie Hynde

クリッシー・ハインドのこの曲はCDが出る前からFacebook上で

素晴らしいという記事が上がっていましたが、ほんとその通り。

今のクリッシーには母性を感じますが、彼女はここでは

"Mother Mary"の側に立って歌っているように感じられます。

つまり、ポールがビートルズがだめになりそうだと感じた頃、

何かの救いを求めて歌った、その求められた側をクリッシーが歌い、

すべてを包み込もうとしているのです。

ギターソロも彼女のイメージに合わせたものになっています。

3曲目 Jet (1973)

Robin Zander & Rick Nielsen of Cheap Trick

ポールのトリビュートに参加できると聞いていちばん喜んだのは、

ロビン・ザンダーとリック・ニールセン、チープ・トリックの2人でしょうね。

その嬉しさがここでは、ジェットにのって大いに弾けています。

4曲目 Letting Go (1975)

Heart

ハートも2曲目、やはりヘヴィな響きの曲を選んできましたね。

女性のアンの声にはキィが低いようで、まあそのせいで

迫力が増しているともいえますが、純粋に音楽としてみれば

キィを自分に合ったものに変える方がいいのでしょうね。

でもポールのファンとしては、Band On The Runも含め、

オリジナルキィで頑張ってくれたことに大拍手を贈りたいですね。

5曲目 Hi Hi Hi (1972)

Joe Elliot

ジョー・エリオットも2曲目、ただしこちらはデフ・レパードではなく、

ソロ名義で、バックはプロジェクト側のバンド。

ポールの中では似たようなアップテンポの2曲を選んでいますが、

弟曰く、「ジョーはブギーが好きなのだろう」、なるほど、納得。

この曲も昨年のコンサートで印象的な1曲でしたが、

デフ・レパードのコンサートでも演奏してくれないかな。

実は、デフレパはまだ一度もコンサートに行ったことがないのですが。

6曲目 Hey Jude (1968)

Steve Miller

続いてスティーヴ・ミラーも2曲目参加。

ポールの中でもハイライトといえるこの曲をスティーヴ・ミラーが歌う。

ポールと60年代から親交があるスティーヴだから、納得。

さすがに長いコーダの前の高い声は出していないけれど、

コーダの部分のアドリブヴォーカルはかっこいい。

それと、"Then you can start to make it better"の部分で、

独自の旋律(ハーモニー)に変えて歌っているのが彼らしくていい。

7曲目 Listen To What The Man Said (1975)

Owl City

アウル・シティも名前すら知らなかったのでウィキペディアを見ると、

アメリカ人のミュージシャン「アダム・ヤング」 によるソロプロジェクトの

名称である、とのことで、アダム・ヤングは1986年生まれ。

ちょっとばかりカッコつけて歌っていますね、人によっては鼻につくかも。

でも、ポールもそういうところがある人だから、許しましょう。

それにこの曲はそもそも気取った曲でもあるし。

8曲目 Got To Get You Into My Life (1966)

Perry Farrell

ペリー・ファレル、僕には懐かしい。

MTVをよく観ていた頃に、ジェインズ・アディクションや

ポルノ・フォー・パイロスの中心人物で、オルタナの寵児だった人。

それらを聴くことはなかったんだけど、覚えてます。

淡々と歌いながら少しずつ熱を帯びてくる歌い方がいい。

ここまで忠実にアレンジし歌ってくれるのはうれしい限り。

と思ったら最後、フェイドアウトせずに終わらせているのはとてもいい。

9曲目 Drive My Car (1965)

Dion

ディオンも知らなくて調べると、Dion DiMucci(イタリア系だな)、

アメリカのシンガーソングライターということだけど、

1939年生まれだからポールより年上ですね。

ちょっと気を抜いたように語尾を上げる歌い方、軽いのりで、

この曲当時より今の方が車が身近なものになっていると感じます。

10曲目 Lady Madonna (1968)

Allen Toussaint

なんとニューオーリンズ音楽の「公爵」、アラン・トゥーサンが。

アランとポールはファッツ・ドミノのトリビュートで共演しており、

それがまだ続いているのがうれしいですね。

アランの声が意外とかなり若々しくてちょっと驚いた。

ギターのカッティング、いかにもスワンプといった粘つき具合がいい。

11曲目 Let'em In (1976)

Dr. John

そしてドクター・ジョン、ここに最強ニューオーリンズライン完成。

ポールの中でもかわいらしさでは筆頭格のこの曲を、

あのダミ声のドクター・ジョンが歌ってしまうのか・・・

心配はしていませんでした、むしろそれが楽しみでしたが、

予想通り面白くて楽しいドクター・ジョン節。

いや、彼もかわいげがある人であるのは分かっていましたから。

そして、そうか、この曲はニューオーリンズテイストでもあったんだ、と。

いやそれにしても、アレンジほとんどオリジナルのままだから、

ドクター・ジョンの「曲者ぶり」がよく分かるというもの。

12曲目 So Bad (1983)

Smokey Robinson

嗚呼、スモーキー・ロビンソンだぁ。

かつてポールが影響を受け、そしてポールからも刺激を受けた

モータウンを、ソウルを代表しての参加。

ポールがファルセットで歌うこの曲を選ぶ、さすが。

そうか、これはポールがスモーキーに捧げた曲なのかもしれない。

冗談抜きで、スモーキーがいるだけで涙が出そうになります。

切ない曲がさらに切なく響いてくる。

特に2番のコーラス(サビ)で嘆くように"Yeah"と歌うところなんて。

アメリカの重鎮が構えるここ3曲により、アルバムの重みが

ぐんと増しています。

13曲目 No More Lonely Nights (1984)

The Airbone Toxic Event

ジ・エアボーン・トキシック・イヴェントは、2006年デビュー、

ロサンゼルスのインディーズバンドとのこと。

若い世代にもビートルズやポールの音楽が聴き継がれていることを

実感しますね。

アコースティックギターの弾き語りと、チェロを主体とした

ストリングスに大胆に変えています。

でもキィは同じ、歌のイメージは保たれているし、

これはこれでありと思いました。

この曲の売りのひとつはデヴィッド・ギルモアのギターワークであり、

それをここで再現することは不可能だから、このアレンジは

賢い選択といえるのではないか。

それにポール自身もこの曲は2つのまったく違うヴァージョンを

同じアルバムで世に出していますからね。

そしてこの形でやはり歌メロの良さが際立っています。

ところで、このCDが届いたところで、弟にこう聞かれました。

「いちばん新しい曲は何だ?」

この曲ですね、1984年。

ポールの「伝説」は一度その辺りで終わっているのと、

今の現役ミュージシャンの年齢からいって、そうなのかな、と。

14曲目 Eleanor Rigby (1966)

Alice Cooper

アリス・クーパーはは自分の魅力が分かり切っている、

プロ中のプロといえますね。

ここでCan't Buy Me Loveを歌うと明らかに変だから・・・

きっと彼なりに普通に歌っているのでしょうけど、この曲の

根底にあるよどんだ人間模様をよく表しています。

そして歌の良さがやっぱりよく分かる。

15曲目 Come And Get It (1969)

Toots Hibert with Sly & Robbie

トゥーツ・ヒバートwithスライ&ロビー、名前だけ知っています。

これはポールが書いてバッド・フィンガーに提供した曲。

いわば公式海賊盤であるANTHOLOGYでポールが歌うものを

聴くことができますが、なんでも、歌、ドラムス、ベース、ギターを、

ひとりで多重録音して20分ほどで出来てしまったというもの。

まあ、レコード上ではポールがオリジナルではないので、

レゲェにしたこれはこれでいいと思います。

16曲目 On The Way (1980)

B. B. King

ブルーズからは御大B.B.キングが代表として参加。

なななんと、御大.が選んだのはこの中でいちばん地味な曲。

弟も、この曲にだけ」「それ何だ?」と聞いてきました。

McCARTNEY IIに収められたブルーズっぽい曲を、

B.B.が本物のブルーズにしてしまった、というわけ。

僕も最初にこの原曲を聴いて、おかしなブルーズだと思ったものです。

ボールはブルーズをやってもあまりブルージーさを感じないとよく

言われますが、B.B.はそこがもどかしかったのかも(笑)。

まあ、だから逆にポールは普遍性を持てたともいえるのですが。

ここまでずっと、オリジナルだからこそと言ってきましたが、

アルバムに埋もれた曲を取り上げ、タイトルを歌う部分に

独自の旋律をつけたこのヴァージョン、こちらの大勝ですね。

そうなんです、タイトルの部分、はポールは音が沈むように下がって

行くのですが、B.B.は音を上げて主張しているのがいいのです。

17曲目 Birthday (1968)

Sammy Hagar

トリを飾るのはサミー・ヘイガー。

マイケル・アンソニーもお供として超高音コーラスで参戦。

最後の最後、ちょっとだけ、でも2つほど小さな不満。

ひとつ、この曲が最後というのは、流れとしてどうだろう。

もひとつ、サミー・ヘイガーは大好きだけど、だから敢えて言うけど、

キィは変えないで歌ってほしかった。

これはこれでサミーの「永遠のガキ大将」ぶりが伝わっていいけれど。

流れについても、2枚組でずっといい歌ばかり聴いてきたところを、

最後は軽く開放してくれるのはむしろいいかもしれないし。

それにしてもすごいメンバーだった!!

個人的には、ブライアン・メイとノラ・ジョーンズがいてくれたら

もっともっとよかったのですが、まあそれは仕方ないですね。

なお、海外盤で別のボーナストラックが入ったものがあるそうですが、

残念ながら入手できていません。

ブッカー・T・ジョーンズが参加していて、何としても欲しいのですが。

このアルバムを聴いて、ある思いが確信に変わりました。

ロックミュージックって何だろう!?

それは、ポール・マッカートニーである。

ポールの音楽には、ロックに必要な全ての要素が揃っている。

これを聴くと、そのことがよく分かります。

なんといっても、今回のアートワークからも分かるように、

Paul McCartneyはPaul McC "ART" NEYと綴るように、

彼自身の名前の中に"ART"が含まれていますからね。

さて、最後となりましたが、

ビリー・ジョエルとキッスのYou-Tube映像です。

上げているところがThe Art Of McCartneyとなっているので、

これは公式のものと考えてよいのでしょうか、きっとそうだと思います。

映像は本人たちの動画ではないですが、聴いてみてください。

☆

Maybe I'm Amazed

Billy Joel

☆

Venus And Mars / Rock Show

Kiss

Posted by guitarbird at

18:54

│ロックVarious

2014年09月10日

ショッキング・ビートルズをご存じですか?

メンテナンスがこんなに早く終わるとは思っていなくて、

9/10に上げる記事というものをまったく用意していませんでした。

ということで、今日は「急造音楽ネタ」で(笑)。

昨日、Amazonから届いたCDです。

01

ショッキング・ビートルズ~スターズ・オン45 VOL.1

Beatles Medley

「ショッキング・ビートルズ」

をご存じですか?

僕くらいの世代より上の方は、記憶の片隅にはあるかもしれません。

1981年、オランダで起こった一つの音楽プロジェクトで、

ハンドクラップにディスコ調のリズムに乗せ

ビートルズの曲をつなげて次々と繰り出してゆくメドレー、

しかもそのヴォーカルが本物そっくりに歌う。

折しも、ジョン・レノンが射殺された翌年ということもあり、

ビルボード誌NO.1を獲得する大ヒットになった曲。

当時の僕はまさにビートルズの聴き始めで、

ラジオで耳にしたそれにはもちろん興味を持ち、

録音して何度も聴きました。

しかし一方で、「こんな真似っこなんて」と思う自分もいました。

当時はまだ、若くてとんがったロック野郎のなりかけでしたから(笑)。

先月、Amazonnページを開いた時、

それがCDで出ていることを知り、それからはとりつかれたように

頭の中で何度も流れるようになってしまい、

ついに耐えかねて、先週注文しました。

そして今聴いています。

楽しいですね!

そしてうまいですね!

なんといっても、曲と曲のつなぎがうまい、うますぎる!

シングルバージョンは、こんな曲がつながってゆきます。

Stars On 45

Intro "Venus"(ショッキング・ブルーの曲)

Sugar, Sugar(アーチーズの曲)

No Reply

I'll Be Back

Drive My Car

Do You Want To Know A Secret

We Can Work It Out

I Should Have Known Better

Nowhere Man

You're Going To Lose That Girl

Stars On 45

アルバムヴァージョンではこの3倍の曲が

16分に渡って繰り広げられ、まさに圧巻!

いやほんと、次の曲に移るタイミングというか「間」が

素晴らしいのなんのって。

ただ、基本的に同じビートに乗せてゆくため、

テンポがオリジナルと同じにはならないのはまあいいとして、

曲によってはビートに遅れ気味になったりするのは、ご愛嬌(笑)。

なお、Venusが含まれているのは、CDの解説によれば、

このプロジェクトの仕掛け人がその曲の著作権を持っている人だ、

ということと関係がありそうです。

でも、Sugar, Sugarは謎ですが・・・

僕は当時、ほんとにビートルズの聴き始めだったので、

その曲はビートルズが作って他の人が歌ったものだ、

と信じていました・・・罪つくりな話です・・・

まあ、この曲は、ビートルズが現役だった

1969年の年間チャートNO.1の大ヒット曲なので、

時代を意識したつながりでしょうね。

アルバムには他にも、

アバ、スティーヴィー・ワンダー、シュープリームス、

ローリング・ストーンズそしてその他のヒット曲集メドレーも収録され、

ロック好き、洋楽好きには楽しい1枚です。

ヴォーカルは「そっくり」と書きました。

当時は確かにそっくりと思っていましたが、

今こうして聴き直すと 「そっくり」というと少し言いすぎかな・・・

でも、うまく特徴を捉えていて、楽しいです。

それは他のアーティストも同じで、

特にスティーヴィー・ワンダーとミック・ジャガーは、

似せようとしている姿勢が、少し笑えます。

でも、ジョージ・ハリスンは全然似てない・・・(笑)。

余談ですが、僕は、大学生の頃、友達に、

歌った声がデヴィッド・ボウイに似ていると、

冗談半分に言われたことがあります(笑)。

もちろん、根詰めて聴き込むというよりは、

車やBGMなどでさらっと楽しむ、そんな感じです。

まあ、こういう音楽を純粋に楽しめるようになったということは、

僕も、年をとって、角がとれた、ということでしょうね(笑)。

9/10に上げる記事というものをまったく用意していませんでした。

ということで、今日は「急造音楽ネタ」で(笑)。

昨日、Amazonから届いたCDです。

01

ショッキング・ビートルズ~スターズ・オン45 VOL.1

Beatles Medley

「ショッキング・ビートルズ」

をご存じですか?

僕くらいの世代より上の方は、記憶の片隅にはあるかもしれません。

1981年、オランダで起こった一つの音楽プロジェクトで、

ハンドクラップにディスコ調のリズムに乗せ

ビートルズの曲をつなげて次々と繰り出してゆくメドレー、

しかもそのヴォーカルが本物そっくりに歌う。

折しも、ジョン・レノンが射殺された翌年ということもあり、

ビルボード誌NO.1を獲得する大ヒットになった曲。

当時の僕はまさにビートルズの聴き始めで、

ラジオで耳にしたそれにはもちろん興味を持ち、

録音して何度も聴きました。

しかし一方で、「こんな真似っこなんて」と思う自分もいました。

当時はまだ、若くてとんがったロック野郎のなりかけでしたから(笑)。

先月、Amazonnページを開いた時、

それがCDで出ていることを知り、それからはとりつかれたように

頭の中で何度も流れるようになってしまい、

ついに耐えかねて、先週注文しました。

そして今聴いています。

楽しいですね!

そしてうまいですね!

なんといっても、曲と曲のつなぎがうまい、うますぎる!

シングルバージョンは、こんな曲がつながってゆきます。

Stars On 45

Intro "Venus"(ショッキング・ブルーの曲)

Sugar, Sugar(アーチーズの曲)

No Reply

I'll Be Back

Drive My Car

Do You Want To Know A Secret

We Can Work It Out

I Should Have Known Better

Nowhere Man

You're Going To Lose That Girl

Stars On 45

アルバムヴァージョンではこの3倍の曲が

16分に渡って繰り広げられ、まさに圧巻!

いやほんと、次の曲に移るタイミングというか「間」が

素晴らしいのなんのって。

ただ、基本的に同じビートに乗せてゆくため、

テンポがオリジナルと同じにはならないのはまあいいとして、

曲によってはビートに遅れ気味になったりするのは、ご愛嬌(笑)。

なお、Venusが含まれているのは、CDの解説によれば、

このプロジェクトの仕掛け人がその曲の著作権を持っている人だ、

ということと関係がありそうです。

でも、Sugar, Sugarは謎ですが・・・

僕は当時、ほんとにビートルズの聴き始めだったので、

その曲はビートルズが作って他の人が歌ったものだ、

と信じていました・・・罪つくりな話です・・・

まあ、この曲は、ビートルズが現役だった

1969年の年間チャートNO.1の大ヒット曲なので、

時代を意識したつながりでしょうね。

アルバムには他にも、

アバ、スティーヴィー・ワンダー、シュープリームス、

ローリング・ストーンズそしてその他のヒット曲集メドレーも収録され、

ロック好き、洋楽好きには楽しい1枚です。

ヴォーカルは「そっくり」と書きました。

当時は確かにそっくりと思っていましたが、

今こうして聴き直すと 「そっくり」というと少し言いすぎかな・・・

でも、うまく特徴を捉えていて、楽しいです。

それは他のアーティストも同じで、

特にスティーヴィー・ワンダーとミック・ジャガーは、

似せようとしている姿勢が、少し笑えます。

でも、ジョージ・ハリスンは全然似てない・・・(笑)。

余談ですが、僕は、大学生の頃、友達に、

歌った声がデヴィッド・ボウイに似ていると、

冗談半分に言われたことがあります(笑)。

もちろん、根詰めて聴き込むというよりは、

車やBGMなどでさらっと楽しむ、そんな感じです。

まあ、こういう音楽を純粋に楽しめるようになったということは、

僕も、年をとって、角がとれた、ということでしょうね(笑)。

Posted by guitarbird at

20:29

│ロックVarious

2013年12月15日

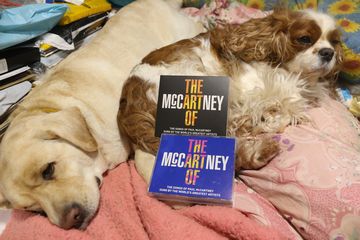

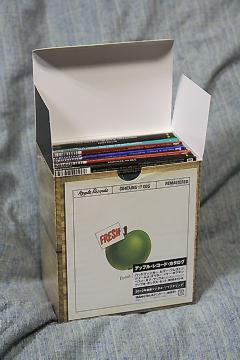

「りんご箱」 APPLE RECORDS BOX SET

01

APPLE RECORDS BOX SET

ビートルズ The Beatlesが1968年に設立し、

音楽のジャンルを越えて音楽の理想を求めた総合音楽会社

アップル Appleの音源が一斉に新規リマスター化され、

それらを集めたボックスセットがリリースされました。

9アーティストの16枚のアルバムを14枚のCDに収め、

多くのものにボーナストラックが収録され、さらには

ベスト盤と2枚組編集盤がついた17枚組ボックスセットです。

02

音源としては既に旧盤で過半を持っていることもあって

当初は迷いましたが、結局は、HMVのポイントを大量に使い

普通のCD2枚分くらいの金額で購入することができました。

いきなりですが、ちょっとした不満が。

ボックスセットというからには、装丁にも期待するわけですが、

いざ届いて手に取ってみると

03

箱の紙が薄い・・・

抽斗があったジョン・レノンのボックスセットほど豪華に、

とはいわないですが、CDより薄い紙を使っているのは、

ちょっと、いや、かなりショック。

まあしかし、買い物としての満足感はあります。

今回、記事にするにあたり、たくさんあってどうしようか悩みまたが、

すべてのアルバムを5行以内でさらりと話してゆくことにしました。

あまりにもさらりとですが、たまにはいいかなと思って。

長くなるので早速いきます。

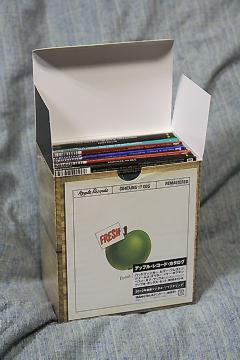

04

1枚目(左):MAGIC CHRISTIAN MUSIC Badfinger (1970)

ビートルズの「弟分」、カルト的マニアも多いバッドフィンガー。

アイヴィーズ The Iveysから改名しての再デビューアルバムで、

リンゴ・スター Ringo Starr主演の同名映画のサントラ的なアルバム。

Come And Get Itはポール・マッカートニー Paul McCartney作。

アイヴィーズの幻のデビューアルバムからも数曲を収録。

2枚目(右):NO DICE Badfinger (1970)

バッドフィンガーの2nd、僕は彼らではこれがいちばん好きかな。

カッコいいNo Matter Whatはもちろん、なんといっても

ニルソン Nilssonで有名なWithout Youのオリジナルがあるし。

でもそれは、正直、ニルソンのほうが好きですね・・・

05

3枚目:STRAIGHT UP Badfinger (1972)

バッドフィンガーの3枚目。

僕は今回聴いて、バッドフィンガーの音はなんだか

落ち着きがないように感じて少し抵抗があることが分かりました。

Day After Dayのような名曲は曲の力ですっと入ってきますが、

そうじゃなければ音が落ち着かないまま流れていってしまう感じ。

4枚目:ASS Badfinger (1974)

4thはアップルからの最後のアルバム。

この頃はもう会社がごたごたで本人達も嫌気がさしていたのだとか。

ハードロックともいえる重たいギターの音はフラストレーションの塊か。

なお、バッドフィンガーとは、With A Little Help From My Friendsが

元々Bad Finger Boogieと呼ばれていたことからつけられた名前。

06

5枚目:POST CARD Mary Hopkin (1969)

ポール・マッカートニーの「秘蔵っ子」メリー・ホプキンのデビュー作。

ロシア民謡を基にしたThose Were The Daysは世界中で大ヒット。

ポールらしいポップなセンスが生きていて聴きやすい1枚。

ボーナスのGoodbyeもポールらしいアコースティック小品。

6枚目:EARTH SONG / OCEAN SONGS

Mary Hopkin (1971)

しかしメリー・ホプキンはポールの作り込みが性に合わなかったのか、

2枚目はしっかりと地に足がついたフォークソングのアルバムに。

これが隠れた名盤と言っていい爽やかで充実した作品。

タイトルからしてイメージ膨らみます、ジャケットもいい。

聴きやすくて心に残るフォークがお好きなかたはぜひこれを!

07

7枚目:IS THIS WHAT YOU WANT ?

Jackie Lomax (1969)

ジャッキー・ロマックスは、ジョージ・ハリスン George Harrison

が強力に押し全面バックアップを買って出た「逸材」。

僕は興味があるものの、「声や個性が弱い」という評に接していて、

最初にCD化された時から恐くてずっと保留していました。

今回ついに聴くことになりましたが、悪くはなく、普通に良かった。

でも、良くも悪くも「普通」でした、評はそういう意味だったのか、と。

音は思っていたよりブルージーでそれは気に入りました。

買った以上はこれから聴いてゆこうとは思っています。

「これが君が欲しいものか?」と言われていることですし・・・

と、5行を超えましたが、後で調整します(笑)。

8枚目:UNDER THE JASMIN TREE / SPACE

The Modern Jazz Quartet (M.J.Q.) (1968/1969)

ミルト・ジャクソン Milt JacksonとMJQは父が大好きでしたが、

そんな彼らがアップルからレコードを出していたのはうれしかった。

2枚のアルバムを1枚にまとめ、ボーナストラックにはYesterdayが。

ジャズもたまにはいいですね、真面目な話、これは気に入りました。

ヴァイブラフォンの響きが、まだ遠い先の春を予感させます(笑)。

08

9枚目:THAT'S THE WAY GOD PLANNED IT

Billy Preston (1969)

「5人目のビートル」と呼ばれたビリー・プレストン。

これはビートルズ云々関係なく、純粋に音楽として素晴らしい1枚。

特に曲のフック=仕掛け作りがここではうまくて、

演奏のちょっとした部分部分が印象に残ります。

そしてタイトル曲は壮大な教会音楽風の名曲。

10枚目:ENCOURAGING WORDS Billy Preston (1970)

続いてビリー・プレストン。

相変わらずいいけど、ここはフックが弱くて印象度が少し落ちるかな。

ビートルズのI've Got A FeelingやジョージのMy Sweet Lordを

カバーしているのはにやりとさせられますが。

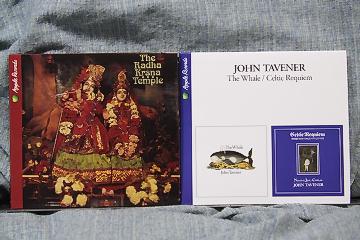

09

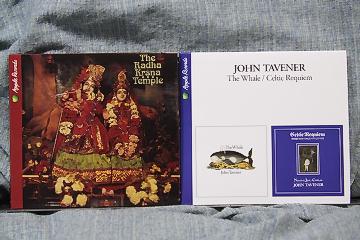

11枚目:THE RADHA KRSNA TEMPLE (1971)

ラーダ・クリシュナ・テンプルは宗教団体で、このアルバムは、

そこを支持していたジョージのプロデュースでリリースされたもの。

僕は実はインド音楽は好きなんですが、これはちょっと恐いかな・・・

意外なことに、これは当時、一般チャートで中ヒットしたそうです。

Govinda Jai Jaiは1990年代にクーラ・シェイカー Kula Shaker

が「カバー」していたのをMTVでよく観ていて、逆に懐かしかった。

12枚目:THE WHALE / CELTIC REQUIEM

John Tavener (1970/1971)

ジョン・タヴェナーはクラシック音楽家。

これは2枚のアルバムを1枚に収めたものですが、

大雑把に言うと、前衛的なクラシックという感じの響き。

正直、気に入ったとは言い難いけど、タイトルにはひかれますね。

13枚目:JAMES TAYLOR James Taylor (1968)

14枚目:DORIS TROY Doris Troy (1970)

ドリス・トロイのこのアルバムも聴きやすくていいですね。

ソウルには成りきっていないR&Bという響きですが、

ジョージのスワンプ趣味が見え隠れしているのが面白い。

スティーヴン・スティルス Stephen Stillsなど参加メンバーも豪華。

11

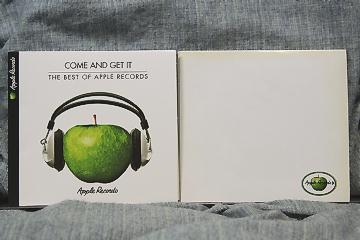

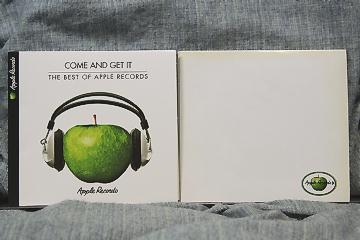

15枚目:

COME AND GET IT ; THE BEST OF APPLE RECORDS

アップル音源のベスト盤で、これだけで分売もしています。

上記アーティストの代表曲に、当時シングルのみでリリースされた

貴重な音源も収録し、英国の世界的なブラスバンド、

The Black Dyke Mills Bandなどもあって、音楽の幅が広い。

前からずっと聴きたかった、ロニー・スペクター Ronnie Spectorが

歌うジョージの曲Try Some, Buy Someが入っているのはうれしい。

このCDはこれはこれで聴いていて充実していて楽しめます。

16、17枚目:(UNTITLED)

こちらはボックスセットのみのボーナス音源ディスク。

Disc1はバッドフィンガーのアイヴィーズ時代の曲、B面曲に

セッションのアウトテイクを収めたマニア向けの1枚。

MAGIC CHRISTIAN MUSICとこれを合わせると、一応は、

アイヴィーズの幻のデビューアルバムの音源が揃うことになります。

Disc2はメリー・ホプキンとジャッキー・ロマックスの別テイクとB面集。

前者では「悲しき天使」のイタリア語、フランス語、スペイン語、

そしてドイツ語で歌われた各バージョンと、

Watashi Wo Kanashimi To Yondeと題した

Let My Name Be Sorrowの日本語バージョンも収録されています。

12

いかがでしたか!

こうして見て聴くと、アップルの夢と理想の大きさは、

ビートルズが単に売れたグループであるという以上に、

後世のポップミュージックへの影響を見てとれます。

しかしそれ以上に、彼らは純粋にいろんな音楽が好きだった、

そんなこともいまさらながら分かってきました。

ただ、資料を見ると、ここには収められていないものもあるので、

これがコンプリートではないのがちょっと残念です。

中には、興味として聴いてみたいものもあるだけに。

そして、だけどやっぱり、

箱はもっとしっかりした作りにしてほしかった・・・(笑)・・・

まあ、仕方ないですね。

13

ハウはapple of my heart、ですかね(笑)。

APPLE RECORDS BOX SET

ビートルズ The Beatlesが1968年に設立し、

音楽のジャンルを越えて音楽の理想を求めた総合音楽会社

アップル Appleの音源が一斉に新規リマスター化され、

それらを集めたボックスセットがリリースされました。

9アーティストの16枚のアルバムを14枚のCDに収め、

多くのものにボーナストラックが収録され、さらには

ベスト盤と2枚組編集盤がついた17枚組ボックスセットです。

02

音源としては既に旧盤で過半を持っていることもあって

当初は迷いましたが、結局は、HMVのポイントを大量に使い

普通のCD2枚分くらいの金額で購入することができました。

いきなりですが、ちょっとした不満が。

ボックスセットというからには、装丁にも期待するわけですが、

いざ届いて手に取ってみると

03

箱の紙が薄い・・・

抽斗があったジョン・レノンのボックスセットほど豪華に、

とはいわないですが、CDより薄い紙を使っているのは、

ちょっと、いや、かなりショック。

まあしかし、買い物としての満足感はあります。

今回、記事にするにあたり、たくさんあってどうしようか悩みまたが、

すべてのアルバムを5行以内でさらりと話してゆくことにしました。

あまりにもさらりとですが、たまにはいいかなと思って。

長くなるので早速いきます。

04

1枚目(左):MAGIC CHRISTIAN MUSIC Badfinger (1970)

ビートルズの「弟分」、カルト的マニアも多いバッドフィンガー。

アイヴィーズ The Iveysから改名しての再デビューアルバムで、

リンゴ・スター Ringo Starr主演の同名映画のサントラ的なアルバム。

Come And Get Itはポール・マッカートニー Paul McCartney作。

アイヴィーズの幻のデビューアルバムからも数曲を収録。

2枚目(右):NO DICE Badfinger (1970)

バッドフィンガーの2nd、僕は彼らではこれがいちばん好きかな。

カッコいいNo Matter Whatはもちろん、なんといっても

ニルソン Nilssonで有名なWithout Youのオリジナルがあるし。

でもそれは、正直、ニルソンのほうが好きですね・・・

05

3枚目:STRAIGHT UP Badfinger (1972)

バッドフィンガーの3枚目。

僕は今回聴いて、バッドフィンガーの音はなんだか

落ち着きがないように感じて少し抵抗があることが分かりました。

Day After Dayのような名曲は曲の力ですっと入ってきますが、

そうじゃなければ音が落ち着かないまま流れていってしまう感じ。

4枚目:ASS Badfinger (1974)

4thはアップルからの最後のアルバム。

この頃はもう会社がごたごたで本人達も嫌気がさしていたのだとか。

ハードロックともいえる重たいギターの音はフラストレーションの塊か。

なお、バッドフィンガーとは、With A Little Help From My Friendsが

元々Bad Finger Boogieと呼ばれていたことからつけられた名前。

06

5枚目:POST CARD Mary Hopkin (1969)

ポール・マッカートニーの「秘蔵っ子」メリー・ホプキンのデビュー作。

ロシア民謡を基にしたThose Were The Daysは世界中で大ヒット。

ポールらしいポップなセンスが生きていて聴きやすい1枚。

ボーナスのGoodbyeもポールらしいアコースティック小品。

6枚目:EARTH SONG / OCEAN SONGS

Mary Hopkin (1971)

しかしメリー・ホプキンはポールの作り込みが性に合わなかったのか、

2枚目はしっかりと地に足がついたフォークソングのアルバムに。

これが隠れた名盤と言っていい爽やかで充実した作品。

タイトルからしてイメージ膨らみます、ジャケットもいい。

聴きやすくて心に残るフォークがお好きなかたはぜひこれを!

07

7枚目:IS THIS WHAT YOU WANT ?

Jackie Lomax (1969)

ジャッキー・ロマックスは、ジョージ・ハリスン George Harrison

が強力に押し全面バックアップを買って出た「逸材」。

僕は興味があるものの、「声や個性が弱い」という評に接していて、

最初にCD化された時から恐くてずっと保留していました。

今回ついに聴くことになりましたが、悪くはなく、普通に良かった。

でも、良くも悪くも「普通」でした、評はそういう意味だったのか、と。

音は思っていたよりブルージーでそれは気に入りました。

買った以上はこれから聴いてゆこうとは思っています。

「これが君が欲しいものか?」と言われていることですし・・・

と、5行を超えましたが、後で調整します(笑)。

8枚目:UNDER THE JASMIN TREE / SPACE

The Modern Jazz Quartet (M.J.Q.) (1968/1969)

ミルト・ジャクソン Milt JacksonとMJQは父が大好きでしたが、

そんな彼らがアップルからレコードを出していたのはうれしかった。

2枚のアルバムを1枚にまとめ、ボーナストラックにはYesterdayが。

ジャズもたまにはいいですね、真面目な話、これは気に入りました。

ヴァイブラフォンの響きが、まだ遠い先の春を予感させます(笑)。

08

9枚目:THAT'S THE WAY GOD PLANNED IT

Billy Preston (1969)

「5人目のビートル」と呼ばれたビリー・プレストン。

これはビートルズ云々関係なく、純粋に音楽として素晴らしい1枚。

特に曲のフック=仕掛け作りがここではうまくて、

演奏のちょっとした部分部分が印象に残ります。

そしてタイトル曲は壮大な教会音楽風の名曲。

10枚目:ENCOURAGING WORDS Billy Preston (1970)

続いてビリー・プレストン。

相変わらずいいけど、ここはフックが弱くて印象度が少し落ちるかな。

ビートルズのI've Got A FeelingやジョージのMy Sweet Lordを

カバーしているのはにやりとさせられますが。

09

11枚目:THE RADHA KRSNA TEMPLE (1971)

ラーダ・クリシュナ・テンプルは宗教団体で、このアルバムは、

そこを支持していたジョージのプロデュースでリリースされたもの。

僕は実はインド音楽は好きなんですが、これはちょっと恐いかな・・・

意外なことに、これは当時、一般チャートで中ヒットしたそうです。

Govinda Jai Jaiは1990年代にクーラ・シェイカー Kula Shaker

が「カバー」していたのをMTVでよく観ていて、逆に懐かしかった。

12枚目:THE WHALE / CELTIC REQUIEM

John Tavener (1970/1971)

ジョン・タヴェナーはクラシック音楽家。

これは2枚のアルバムを1枚に収めたものですが、

大雑把に言うと、前衛的なクラシックという感じの響き。

正直、気に入ったとは言い難いけど、タイトルにはひかれますね。

13枚目:JAMES TAYLOR James Taylor (1968)

14枚目:DORIS TROY Doris Troy (1970)

ドリス・トロイのこのアルバムも聴きやすくていいですね。

ソウルには成りきっていないR&Bという響きですが、

ジョージのスワンプ趣味が見え隠れしているのが面白い。

スティーヴン・スティルス Stephen Stillsなど参加メンバーも豪華。

11

15枚目:

COME AND GET IT ; THE BEST OF APPLE RECORDS

アップル音源のベスト盤で、これだけで分売もしています。

上記アーティストの代表曲に、当時シングルのみでリリースされた

貴重な音源も収録し、英国の世界的なブラスバンド、

The Black Dyke Mills Bandなどもあって、音楽の幅が広い。

前からずっと聴きたかった、ロニー・スペクター Ronnie Spectorが

歌うジョージの曲Try Some, Buy Someが入っているのはうれしい。

このCDはこれはこれで聴いていて充実していて楽しめます。

16、17枚目:(UNTITLED)

こちらはボックスセットのみのボーナス音源ディスク。

Disc1はバッドフィンガーのアイヴィーズ時代の曲、B面曲に

セッションのアウトテイクを収めたマニア向けの1枚。

MAGIC CHRISTIAN MUSICとこれを合わせると、一応は、

アイヴィーズの幻のデビューアルバムの音源が揃うことになります。

Disc2はメリー・ホプキンとジャッキー・ロマックスの別テイクとB面集。

前者では「悲しき天使」のイタリア語、フランス語、スペイン語、

そしてドイツ語で歌われた各バージョンと、

Watashi Wo Kanashimi To Yondeと題した

Let My Name Be Sorrowの日本語バージョンも収録されています。

12

いかがでしたか!

こうして見て聴くと、アップルの夢と理想の大きさは、

ビートルズが単に売れたグループであるという以上に、

後世のポップミュージックへの影響を見てとれます。

しかしそれ以上に、彼らは純粋にいろんな音楽が好きだった、

そんなこともいまさらながら分かってきました。

ただ、資料を見ると、ここには収められていないものもあるので、

これがコンプリートではないのがちょっと残念です。

中には、興味として聴いてみたいものもあるだけに。

そして、だけどやっぱり、

箱はもっとしっかりした作りにしてほしかった・・・(笑)・・・

まあ、仕方ないですね。

13

ハウはapple of my heart、ですかね(笑)。

Posted by guitarbird at

18:54

│ロックVarious

2013年07月10日

FOOTLOOSE オリジナル・サウンドトラック

01

FOOTLOOSE Original Motion Picture Soundtrack

フットルース オリジナル・サウンドトラック (1983)

今回の音楽記事は、何をいまさら、と言われかねない1枚(笑)。

映画『フットルース』のサウンドトラック。

ここで聴くのは1998年に出た15週年記念盤で、

4曲のボーナストラックが追加収録されています。

ひと月以上前のこと。

おなじみ「ベストヒットUSA」で、1984年のチャートの特集が組まれ、

20位からカウントダウンで曲を紹介していました。

懐かしいのなんの。

僕が高校2年、前の年にビデオデッキを初めて家で買い、

ビデオクリップを録画して聴くことに熱が入っていた、そんな年でした。

上位5曲は

Jump ヴァン・ヘイレン

Against All Odds フィル・コリンズ

When Doves Cry プリンス

Foootloose ケニー・ロギンス

Ghostbusters レイ・パーカー・ジュニア

お気づきでしょうか。

5曲のうち4曲は映画の曲、違うのはヴァン・ヘイレンだけ。

この年は、MTVとの相乗効果もあってサウンドトラック盤が

ピークを迎えた年として小林克也さんも締めくくっていました。

今回は余談になりますが、小林克也さんはフィル・コリンズのその曲を

「苦みがある大人のバラードで甘いだけの曲とは違うのがいい」

と評していて、なるほどさすがはうまいこと言うなあと大納得しました。

その番組を見た翌日(録画で見ているので水曜日ではない)、

当然のことながらその5曲が頭の中で繰り返し流れてきました。

翌日の段階ではGhostbustersで盛り上がったのですが、

数日して頭に残ったのはFoootlooseでした。

それからひと月ほどが経っているはずなのに、この曲はなぜか

毎日数回、そらで思い出し、時々口ずさんでいます。

いつも口ずさまないのは、仕事中に思い出すことが多いから(笑)。

そして昨日、漸く、このサントラのCDを出して聴きました。

普段ならすぐに聴くけれど、サウンドトラックの場合、

その時の気分には合わないアーティストの曲も入っていることがあり、

すぐに手が伸びなかった。

まあ、それはいい点でもありますよね、裏腹というか、

いろんな傾向のアーティストの曲が入っているので

サウンドトラック盤はBGM的にはいいともいえますし。

ともあれ、Foootloose、ひと月も頭の中で引っ張るなんて、

僕もよっぽどこの曲が好きなんだなと再確認しました。

僕は当時、この曲の12インチシングルレコードを買いました。

12インチシングルレコードが流行りのようになっていて、

ジャケットは大きいし曲も多くて、商品として引かれました。

ただ、ビデオクリップを録画するようになっていたせいか、

LPは当時は買いませんでした。

アルバムとして初めて聴いたのはやはりCDの時代になってから。

しかも、すぐにではなく、今回聴いている15周年記念盤が初めて、

つまりCDの時代になってから10年以上が経ってからのことでした。

まあ正直、20代の若い頃はまだまだ

10代の頃の流行りものにはなかなか手が出せませんでした。

20代というのは前に進んでゆく年齢なのでしょうね。

昔を懐かむようになると、人間、年を取ったなあと実感するのでは。

映画『フットルース』は、No.1ヒットを2曲生み出し、

最も成功したサウンドトラック盤の1枚でしょうね。

売り上げでは『サタディ・ナイト・フィーヴァー』にははるかに及ばないものの、

音楽シーンや若者への影響という点ではむしろ逆ではないか。

サタディのビー・ジーズはきらびやかさが印象に残りますが、

フットルースはなんというか、曲が身近で分かりやすいように感じます。

奇しくも、どちらも労働者が仕事以外の楽しみを見つけるモチーフですが、

前者は日常と非日常が完全に分断されているように感じる一方で、

後者は両方があってこその生活というか。

映画は当時、サントラがヒットした割には面白くないと言われていて、

僕も流されやすく、当時は僕もまだ劇場にはあまり行っていなくて、

プリンスの『パープル・レイン』は行ったけれどこれは観に行かなかった。

もう30歳を過ぎてからWOWOWか何かで録画して初めて観ましたが、

面白くないと言われていた割には普通に面白い映画だとは思いました。

02

Tr1:Foootloose / Kenny Loggins

ケニー・ロギンスは繊細な心持を歌にしみこませて表現するのが上手い人。

この曲も、一見するとアップテンポの軽快なロックンロールだけど、

爽快かと言われると何か後ろに引かれる思いがあるし、

元気なだけではないのが曲としての味わいが深いところ。

なんて能書きを言ってみて、やっぱり僕は、ビリー・ジョエルじゃないけれど、

「ロックンロールが最高さ」と心底思ったものです。

複雑な思いを重ねながらも、サビに入るところで吹っ切れて、

"Cut it loose"=「やっちまおうぜ!」と宣言して前に進んでゆくのがいい。

サビの部分でバックに流れるギターの音がスリリングでキレ味抜群、

旋律もいい、かっこよすぎる。

当時はオールディーズ復古趣味が流行っていて、オールディーズ的な

懐かしい響きがあるけれど、一方で斬新さも感じる不思議な、絶妙な曲。

この曲は最近では、マクドナルドの限定のアメリカンバーガーのCMで

使われていたけれど、イメージが合うようで合わないで、僕には微妙でした。

というのも、僕はどちらかというとこの曲にはストイックさを感じていたから。

遊びに行こうというのがストイックというのはこれいかに、ですが、

なんというか、欲望を抑えながら表現しているのはずっと感じていたので。

ただ、ハンバーガーが車に乗って移動する映像とこの曲の

ミスマッチ感覚が面白くはあったけれど。

もうひとつ、この曲は空耳でもおなじみ。

2ndヴァースの"You're yearning burning for some"の部分が

「ヤモリにやられた父さん」と聞こえるものですが、

数ある空耳の中でも僕が特に好きなものがこれ。

ヤモリってしょうもないものにやられたな、という

タモリのコメントが面白さに追い打ちをかけていた。

爾来、ヤモリを見るとこの曲が頭に浮かぶ、といいたいのですが、

北海道にはヤモリは生息していません、残念ながら(笑)。

ともあれ、ロックンロール史に残る名曲といっていいし、僕が

特に好きで思い入れが強い80年代ソングスのひとつでもあります。

Tr2:Let's Hear It For The Boy / Deniece Williams

デニース・ウィリアムスはこの曲で知りましたが、当時小林克也さんは、

ソウルの世界では結構のベテランで実力派であることを説いていました。

割と若く見えたのでしょうね、なんせ曲が若々しい。

おまけに、地の声はしっかりしている中で高音になると

コケティッシュな声になるのが特徴的でより若々しいと感じさせる部分。

彼女のデビューアルバムを4年ほど前に初めて聴きましたが、

確かに素晴らしく、いつか記事にしようとずっと思っていて、

これでそのいつかが近づいたかな(笑)。

このアルバムから2曲目のNo.1がこれですが、もちろんとってもいい曲で

大好きだけど、これが1位になったのはやはり時代を感じますね。

この曲では、サビの後半の低い声で"Maybe he's no Romeo"と

歌う部分の歌詞と歌い方が昔からなぜか妙に大好きです。

Tr3:Almost Paradise

/ Mike Reno (of "Loverboy") & Ann Wilson (of "Heart")

ラヴァーボーイのマイク・レノとハートのアン・ウィルソンのデュエット。

ラヴァーボーイは僕が洋楽を聴き始めた頃は盛りを少し過ぎたくらいで、

僕はMTV番組で観て聴いたことがあるくらい、いまだに1枚しか

アルバムを聴いたことがなく、ベスト盤すら持っていない、

だから多くは語れません。

一方ハートはこの頃はどん底、この後でかのHEARTで

大復活をするのですが、これはそのきっかけになったのでしょう。

僕も当時はハートは昔流行ったバンドとの認識しかなかったけれど、

後に大復活して、そういえばあのデュエットの人か、

と後から頭の中でつながりました。

映画のサントラではこの後も人気バンドのメンバー同士による

デュエットの佳曲が幾つか出てきましたが、これはその先鞭をつけた曲。

また、1980年代は、大物同士によるデュエットが流行りましたが、

この曲はその流れにも乗っていたということでしょう。

ところで、この曲は今記事を書くのに調べていて知ったのですが、

エリック・カルメンが作曲しているんですね(もうひとりと共作)。

70年代にはアイドルとしてもてはやされたエリック・カルメン自身も、

この後『ダーティ・ダンシング』のサントラで復活を果たすわけですが、

このサントラはあらためて重要なアルバムだったと思いました。

歌詞の中で"Knocking on heaven's door"と歌っているのが、

なんというか、ロック好きとしてはにやりとさせられますね。

Tr4:Holding Our For The Hero / Bonnie Tylor

ボニー・タイラーはこの少し前にTotal Eclipse Of The Heart

「愛のかげり」でNo.1を獲得し注目されていた頃。

パワフルでハスキーな声から「女ロッド・スチュワート」と呼ばれていたっけ。

しかしこの曲にはなんといっても、「スクール・ウォーズ」のテーマ曲として

麻倉未稀がカヴァーし日本でも知られたところとなっている、

と言ったほうが早いでしょうね。

「スクール・ウォーズ」は僕も再放送で見ましたが、

お涙ちょうだいが過ぎるかもしれないけれど、確かにいいドラマではあった。

今でも伝説のドラマとして取り上げられるし、ケーブルテレビなどで

再放送もされるので、この曲はいまだに日本でもよく知られているでしょう。

そのことを念頭に原曲を聴くと、もうどう聴いても歌謡曲にしか聴こえない(笑)。

哀愁を帯びた歌メロはもちろん、演奏が軽いこと(つまりロック的じゃない)、

劇的な流れ、などなど、アレンジは洋楽としては「やりすぎ」じゃないか、と。

もしかして初めから日本を狙っていた、と勘繰ってしまいたくなるほど。

女声コーラスなんて、節も歌い方も日本からの逆輸入としか思えない。

それにブラスはうるさすぎ、と、ソウルを聴くようになって思う。

逆にいえばアメリカでシングルヒットしなかったのもよく分かる。

僕もこの曲は大好きだけど、そういうことを考えると、

聴いていると多少恥ずかしくはなりますね。

ただ、テンポが速くて歌メロがいい曲は(僕が耳にした限りでは)

日本にはあまりなかったので、この曲はある意味、

その後のJ-POPのヒントになったのかもしれないですね。

それにしても、80年代のシンセドラムスは、今聴くと、

おかしいやら、悲しいやら、違和感の塊ですね。

それがもてはやされていたというのも不思議な時代でした。

Tr5:Dancing In The Sheets / Shalamer

シャラマーのこの曲もシングルヒットしたけれど、

ビデオクリップがなかったのでベストヒットでは12インチシングルの

ジャケットの静止画の向こうから曲が流れてきました。

シャラマーはこの曲しか知らないけれど、実は今の今までずっと

英国のバンドだと思っていました。

つまり音的には1980年代英国勢による黒人音楽の焼き直しのような

響きで、黒人のはずなのにあまり黒っぽくない。

そしてシャラマーのメンバーだったジョディ・ワトリーは後にソロとなり

大成功を収めたことも、このサントラの影響力の大きさが分かります。

ところで、当時はブルース・スプリングスティーンのDancing In The Darkも

流行っていて、僕がそれを学校のクラスで口ずさんでいたところ、

クラスメイトに「Dancing In The Sheetsを歌ってる」とからかわれたのですが、

やはりそれだけこのサントラがヒットしたということでしょうね。

まあ、同時に、ボスがいかに日本では人気がなかったか、

ということでもあるのでしょうけど・・・(笑)・・・

03 本日のマーサ

Tr6:I'm Free (Heaven Helps The Man)

ケニー・ロギンスがもう1曲、これはLPのB面1曲目ということかな。

疾走感があって切ないロックンロールの佳曲だけど、

コーラスもキーボードもギターソロのギターの音色も、

悲しいくらいに80年代サウンド(笑)。

Tr7:Somebody's Eyes / Karla Bonoff

カーラ・ボノフはまだまったく聴いたことがありません。

この曲も実は、今回聴き直すまで忘れていましたが、

だから今ここで初めて聴いたようなもの(笑)。

もれうかがうところによれば、カーラ・ボノフは個性的な人だそうで、

だからありふれた80年代ポップスのこの曲では何かを語るものでもないかな。

いい曲だとは思うけど。

Tr8:The Girl Gets Around / Sammy Hagar

サミー・ヘイガーが入っていたことも今回聴くまで忘れていました。

まあ、1998年に買って数回しか聴かなかった上に、6曲目までは

高校時代にどこかで聴いて覚えていたその印象が強かったからだけど、

それにしても大好きなサミーを忘れていたなんて、喝だこりゃ(笑)。

サミー・ヘイガーは当時はまだ日本では

「アメリカンロック野郎」以上の認識ではなかったでしょう。

確かこの翌年、もう1年後かな、サミー・ヘイガーの来日公演がチケットの

売り上げが悪くて中止になったという記事を「FMファン」で読みました。

僕は「ベストヒットUSA」を見ていてアメリカンロックが大好きだったので

サミー・ヘイガーは当時から知っていましたが、

日本で人気があるかどうかまでは世の中を知らなかったので、

あんな有名な人でもコンサートが中止になるんだと驚いたものです。

しかし、その後にサミーが、デヴィッド・リー・ロスが抜けた

ヴァン・ヘイレンに加入したと聞いてさらに驚いたのですが(笑)。

曲はやはりいかにもサミー・ヘイガーという真っ直ぐで熱くて

ギターサウンドがいいロックンロール。

Tr9:Never / Moving Pictures

ムーヴィング・ピクチャーズは名前を聞いたことがあったくらい。

ラッシュのアルバムを思い出すのは言うまでもないけれど(笑)。

しかし、この曲は知っている。

MIEが日本語訳でカヴァーして、やはり何かのドラマの

テーマ曲としてヒットしましたよね。

実は僕は、MIEのその曲は知っていたけれど、それがまさか

FOOTLOOSEのサントラに入っていた曲だったなんて、

このCDを買って聴くまでまったく知りませんでした。

つくづく、このサントラは日本のためにあったんだ、

は言い過ぎだけど、日本でも広く聴かれていたのでしょう。

そして、今の日本は洋楽がなんだか日常生活からは遠い存在に

なっているように感じているけれど、80年代前半はまだまだ

洋楽がその辺に転がっていたんだな、とも思いました。

これまた歌謡曲的、こうして聴くと妙に恥ずかしいものはありますね(笑)。

オリジナルのLPはここで終わり。

ただ、僕は、アルバムとして聴き通すと、

この曲が最後というのは、途中で放り出されたような感覚になりました。

ここからはボーナストラック。

Tr10:Bang Your Head (Metal Health) / Quiet Riot

クワイエット・ライオットはこの少し前にスレイドの

Cum On Feel The Noizeをカヴァーし全米No.1に送り込みましたが、

確かそれはヘヴィメタルと呼ばれる音楽で初めての

No.1ヒット曲だったと記憶しています。

この曲はそれが収録された大ヒットアルバムからですが、

映画では使われているのでしょうね(覚えていない・・・)

ヘヴィメタルが広がりつつある当時を彷彿とさせる選曲ですが、

この中にあっても違和感がないのがサントラの幅の広さでしょう。

Tr11:Hurts So Good / John Cougar (John Mellencamp)

ジョン・メレンキャンプがジョン・クーガーと名乗っていた頃の大ヒット曲。

この曲「青春の傷あと」は、僕がビートルズ以外の洋楽を聴き始めた頃、

J.ガイルズ・バンドの「堕ちた天使」の次に大好きになった

思い入れがとっても深い曲。

そんな曲がおまけで入っているのは、おまけ以上のうれしさがあります。

映画に使われていたんだ、いかにもそういうモチーフの曲ではあるし。

ところで、この曲のギターのイントロは、やっぱり、

マイケル・ジャクソンのBlack Or Whiteのそれに似てますよね。

こっちが先です、念のため。

ただし、「似ている」以上のことを僕は言うつもりはない、

それも音楽の楽しさのひとつとだけ言っておきますが。

Tr12:Waiting For A Girl Like You / Foreigner

フォリナーの「悲運の」大ヒット曲も収録。

この曲はビルボードではなんと9週連続2位という、

名誉だか不名誉だか分からない記録を打ち立てた。

ちょうどその頃、オリヴィア・ニュートン・ジョンの

Physicalが10週連続1位を記録していた。

でも、ロック系の人気が高かった当時の「ラジオ&レコーズ」誌を

基にしたベストヒットでは逆にこちらがオリヴィアを抑えて

ずっと1位を記録していました。

フォリナーも僕はこの曲で知りましたが、洋楽の奥深さ、

幅広さを知った曲でもあります。

この曲については(つまらない)個人的な思い出があるのですが、

いずれきっとアルバムも取り上げるでしょうから、その話はその時に。

13曲目Dancing In The Sheets (Extended 12' Remix)

最後はシャラマーのリミックス。

先ほどベストヒットでは静止画だったと書きましたが、

それがこのジャケット、うまく話がつながりました。

書き忘れていたけれど、この曲はサビの最後でタイトルを歌う

その音が完全終止ではないつまり「ド」の音で終わっていないのが

面白くて興味深かった。

現在は普通に出ているものがボーナストラック付きのようです。

繰り返しになるけれど、正直いえば当時はただ大ヒットしたサントラ

以上には思っていなかったんだけど、こうしてじっくりと聴いてみると、

僕が昔思っていた以上に意味や価値の大きなアルバムだと思いました。

当時の音楽の流れを凝縮していて、今から見るとこれ1枚である程度

当時の音楽をつかむことができるのは音楽を語る上で資料的な価値がある。

さらには、ハートやエリック・カルメンが後に復活することで、

このアルバムはいろいろな種を蒔いていたということにもなります。

おまけに、リアルタイムで体験した僕としては、懐かしさの玉手箱でもあるし。

ずっと聴くと恥ずかしくなるかもしれないけれど(笑)、

たまに聴くのはいいですね。

これからもそのような存在であり続ける、そんな1枚だと今回は思いました。

FOOTLOOSE Original Motion Picture Soundtrack

フットルース オリジナル・サウンドトラック (1983)

今回の音楽記事は、何をいまさら、と言われかねない1枚(笑)。

映画『フットルース』のサウンドトラック。

ここで聴くのは1998年に出た15週年記念盤で、

4曲のボーナストラックが追加収録されています。

ひと月以上前のこと。

おなじみ「ベストヒットUSA」で、1984年のチャートの特集が組まれ、

20位からカウントダウンで曲を紹介していました。

懐かしいのなんの。

僕が高校2年、前の年にビデオデッキを初めて家で買い、

ビデオクリップを録画して聴くことに熱が入っていた、そんな年でした。

上位5曲は

Jump ヴァン・ヘイレン

Against All Odds フィル・コリンズ

When Doves Cry プリンス

Foootloose ケニー・ロギンス

Ghostbusters レイ・パーカー・ジュニア

お気づきでしょうか。

5曲のうち4曲は映画の曲、違うのはヴァン・ヘイレンだけ。

この年は、MTVとの相乗効果もあってサウンドトラック盤が

ピークを迎えた年として小林克也さんも締めくくっていました。

今回は余談になりますが、小林克也さんはフィル・コリンズのその曲を

「苦みがある大人のバラードで甘いだけの曲とは違うのがいい」

と評していて、なるほどさすがはうまいこと言うなあと大納得しました。

その番組を見た翌日(録画で見ているので水曜日ではない)、

当然のことながらその5曲が頭の中で繰り返し流れてきました。

翌日の段階ではGhostbustersで盛り上がったのですが、

数日して頭に残ったのはFoootlooseでした。

それからひと月ほどが経っているはずなのに、この曲はなぜか

毎日数回、そらで思い出し、時々口ずさんでいます。

いつも口ずさまないのは、仕事中に思い出すことが多いから(笑)。

そして昨日、漸く、このサントラのCDを出して聴きました。

普段ならすぐに聴くけれど、サウンドトラックの場合、

その時の気分には合わないアーティストの曲も入っていることがあり、

すぐに手が伸びなかった。

まあ、それはいい点でもありますよね、裏腹というか、

いろんな傾向のアーティストの曲が入っているので

サウンドトラック盤はBGM的にはいいともいえますし。

ともあれ、Foootloose、ひと月も頭の中で引っ張るなんて、

僕もよっぽどこの曲が好きなんだなと再確認しました。

僕は当時、この曲の12インチシングルレコードを買いました。

12インチシングルレコードが流行りのようになっていて、

ジャケットは大きいし曲も多くて、商品として引かれました。

ただ、ビデオクリップを録画するようになっていたせいか、

LPは当時は買いませんでした。

アルバムとして初めて聴いたのはやはりCDの時代になってから。

しかも、すぐにではなく、今回聴いている15周年記念盤が初めて、

つまりCDの時代になってから10年以上が経ってからのことでした。

まあ正直、20代の若い頃はまだまだ

10代の頃の流行りものにはなかなか手が出せませんでした。

20代というのは前に進んでゆく年齢なのでしょうね。

昔を懐かむようになると、人間、年を取ったなあと実感するのでは。

映画『フットルース』は、No.1ヒットを2曲生み出し、

最も成功したサウンドトラック盤の1枚でしょうね。

売り上げでは『サタディ・ナイト・フィーヴァー』にははるかに及ばないものの、

音楽シーンや若者への影響という点ではむしろ逆ではないか。

サタディのビー・ジーズはきらびやかさが印象に残りますが、

フットルースはなんというか、曲が身近で分かりやすいように感じます。

奇しくも、どちらも労働者が仕事以外の楽しみを見つけるモチーフですが、

前者は日常と非日常が完全に分断されているように感じる一方で、

後者は両方があってこその生活というか。

映画は当時、サントラがヒットした割には面白くないと言われていて、

僕も流されやすく、当時は僕もまだ劇場にはあまり行っていなくて、

プリンスの『パープル・レイン』は行ったけれどこれは観に行かなかった。

もう30歳を過ぎてからWOWOWか何かで録画して初めて観ましたが、

面白くないと言われていた割には普通に面白い映画だとは思いました。

02

Tr1:Foootloose / Kenny Loggins

ケニー・ロギンスは繊細な心持を歌にしみこませて表現するのが上手い人。

この曲も、一見するとアップテンポの軽快なロックンロールだけど、

爽快かと言われると何か後ろに引かれる思いがあるし、

元気なだけではないのが曲としての味わいが深いところ。

なんて能書きを言ってみて、やっぱり僕は、ビリー・ジョエルじゃないけれど、

「ロックンロールが最高さ」と心底思ったものです。

複雑な思いを重ねながらも、サビに入るところで吹っ切れて、

"Cut it loose"=「やっちまおうぜ!」と宣言して前に進んでゆくのがいい。

サビの部分でバックに流れるギターの音がスリリングでキレ味抜群、

旋律もいい、かっこよすぎる。

当時はオールディーズ復古趣味が流行っていて、オールディーズ的な

懐かしい響きがあるけれど、一方で斬新さも感じる不思議な、絶妙な曲。

この曲は最近では、マクドナルドの限定のアメリカンバーガーのCMで

使われていたけれど、イメージが合うようで合わないで、僕には微妙でした。

というのも、僕はどちらかというとこの曲にはストイックさを感じていたから。

遊びに行こうというのがストイックというのはこれいかに、ですが、

なんというか、欲望を抑えながら表現しているのはずっと感じていたので。

ただ、ハンバーガーが車に乗って移動する映像とこの曲の

ミスマッチ感覚が面白くはあったけれど。

もうひとつ、この曲は空耳でもおなじみ。

2ndヴァースの"You're yearning burning for some"の部分が

「ヤモリにやられた父さん」と聞こえるものですが、

数ある空耳の中でも僕が特に好きなものがこれ。

ヤモリってしょうもないものにやられたな、という

タモリのコメントが面白さに追い打ちをかけていた。

爾来、ヤモリを見るとこの曲が頭に浮かぶ、といいたいのですが、

北海道にはヤモリは生息していません、残念ながら(笑)。

ともあれ、ロックンロール史に残る名曲といっていいし、僕が

特に好きで思い入れが強い80年代ソングスのひとつでもあります。

Tr2:Let's Hear It For The Boy / Deniece Williams

デニース・ウィリアムスはこの曲で知りましたが、当時小林克也さんは、

ソウルの世界では結構のベテランで実力派であることを説いていました。

割と若く見えたのでしょうね、なんせ曲が若々しい。

おまけに、地の声はしっかりしている中で高音になると

コケティッシュな声になるのが特徴的でより若々しいと感じさせる部分。

彼女のデビューアルバムを4年ほど前に初めて聴きましたが、

確かに素晴らしく、いつか記事にしようとずっと思っていて、

これでそのいつかが近づいたかな(笑)。

このアルバムから2曲目のNo.1がこれですが、もちろんとってもいい曲で

大好きだけど、これが1位になったのはやはり時代を感じますね。

この曲では、サビの後半の低い声で"Maybe he's no Romeo"と

歌う部分の歌詞と歌い方が昔からなぜか妙に大好きです。

Tr3:Almost Paradise

/ Mike Reno (of "Loverboy") & Ann Wilson (of "Heart")

ラヴァーボーイのマイク・レノとハートのアン・ウィルソンのデュエット。

ラヴァーボーイは僕が洋楽を聴き始めた頃は盛りを少し過ぎたくらいで、

僕はMTV番組で観て聴いたことがあるくらい、いまだに1枚しか

アルバムを聴いたことがなく、ベスト盤すら持っていない、

だから多くは語れません。

一方ハートはこの頃はどん底、この後でかのHEARTで

大復活をするのですが、これはそのきっかけになったのでしょう。

僕も当時はハートは昔流行ったバンドとの認識しかなかったけれど、

後に大復活して、そういえばあのデュエットの人か、

と後から頭の中でつながりました。

映画のサントラではこの後も人気バンドのメンバー同士による

デュエットの佳曲が幾つか出てきましたが、これはその先鞭をつけた曲。

また、1980年代は、大物同士によるデュエットが流行りましたが、

この曲はその流れにも乗っていたということでしょう。

ところで、この曲は今記事を書くのに調べていて知ったのですが、

エリック・カルメンが作曲しているんですね(もうひとりと共作)。

70年代にはアイドルとしてもてはやされたエリック・カルメン自身も、

この後『ダーティ・ダンシング』のサントラで復活を果たすわけですが、

このサントラはあらためて重要なアルバムだったと思いました。

歌詞の中で"Knocking on heaven's door"と歌っているのが、

なんというか、ロック好きとしてはにやりとさせられますね。

Tr4:Holding Our For The Hero / Bonnie Tylor

ボニー・タイラーはこの少し前にTotal Eclipse Of The Heart

「愛のかげり」でNo.1を獲得し注目されていた頃。

パワフルでハスキーな声から「女ロッド・スチュワート」と呼ばれていたっけ。

しかしこの曲にはなんといっても、「スクール・ウォーズ」のテーマ曲として

麻倉未稀がカヴァーし日本でも知られたところとなっている、

と言ったほうが早いでしょうね。

「スクール・ウォーズ」は僕も再放送で見ましたが、

お涙ちょうだいが過ぎるかもしれないけれど、確かにいいドラマではあった。

今でも伝説のドラマとして取り上げられるし、ケーブルテレビなどで

再放送もされるので、この曲はいまだに日本でもよく知られているでしょう。

そのことを念頭に原曲を聴くと、もうどう聴いても歌謡曲にしか聴こえない(笑)。

哀愁を帯びた歌メロはもちろん、演奏が軽いこと(つまりロック的じゃない)、

劇的な流れ、などなど、アレンジは洋楽としては「やりすぎ」じゃないか、と。

もしかして初めから日本を狙っていた、と勘繰ってしまいたくなるほど。

女声コーラスなんて、節も歌い方も日本からの逆輸入としか思えない。

それにブラスはうるさすぎ、と、ソウルを聴くようになって思う。

逆にいえばアメリカでシングルヒットしなかったのもよく分かる。

僕もこの曲は大好きだけど、そういうことを考えると、

聴いていると多少恥ずかしくはなりますね。

ただ、テンポが速くて歌メロがいい曲は(僕が耳にした限りでは)

日本にはあまりなかったので、この曲はある意味、

その後のJ-POPのヒントになったのかもしれないですね。

それにしても、80年代のシンセドラムスは、今聴くと、

おかしいやら、悲しいやら、違和感の塊ですね。

それがもてはやされていたというのも不思議な時代でした。

Tr5:Dancing In The Sheets / Shalamer

シャラマーのこの曲もシングルヒットしたけれど、

ビデオクリップがなかったのでベストヒットでは12インチシングルの

ジャケットの静止画の向こうから曲が流れてきました。

シャラマーはこの曲しか知らないけれど、実は今の今までずっと

英国のバンドだと思っていました。

つまり音的には1980年代英国勢による黒人音楽の焼き直しのような

響きで、黒人のはずなのにあまり黒っぽくない。

そしてシャラマーのメンバーだったジョディ・ワトリーは後にソロとなり

大成功を収めたことも、このサントラの影響力の大きさが分かります。

ところで、当時はブルース・スプリングスティーンのDancing In The Darkも

流行っていて、僕がそれを学校のクラスで口ずさんでいたところ、

クラスメイトに「Dancing In The Sheetsを歌ってる」とからかわれたのですが、

やはりそれだけこのサントラがヒットしたということでしょうね。

まあ、同時に、ボスがいかに日本では人気がなかったか、

ということでもあるのでしょうけど・・・(笑)・・・

03 本日のマーサ

Tr6:I'm Free (Heaven Helps The Man)

ケニー・ロギンスがもう1曲、これはLPのB面1曲目ということかな。

疾走感があって切ないロックンロールの佳曲だけど、

コーラスもキーボードもギターソロのギターの音色も、

悲しいくらいに80年代サウンド(笑)。

Tr7:Somebody's Eyes / Karla Bonoff

カーラ・ボノフはまだまったく聴いたことがありません。

この曲も実は、今回聴き直すまで忘れていましたが、

だから今ここで初めて聴いたようなもの(笑)。

もれうかがうところによれば、カーラ・ボノフは個性的な人だそうで、

だからありふれた80年代ポップスのこの曲では何かを語るものでもないかな。

いい曲だとは思うけど。

Tr8:The Girl Gets Around / Sammy Hagar

サミー・ヘイガーが入っていたことも今回聴くまで忘れていました。

まあ、1998年に買って数回しか聴かなかった上に、6曲目までは

高校時代にどこかで聴いて覚えていたその印象が強かったからだけど、

それにしても大好きなサミーを忘れていたなんて、喝だこりゃ(笑)。

サミー・ヘイガーは当時はまだ日本では

「アメリカンロック野郎」以上の認識ではなかったでしょう。

確かこの翌年、もう1年後かな、サミー・ヘイガーの来日公演がチケットの

売り上げが悪くて中止になったという記事を「FMファン」で読みました。

僕は「ベストヒットUSA」を見ていてアメリカンロックが大好きだったので

サミー・ヘイガーは当時から知っていましたが、

日本で人気があるかどうかまでは世の中を知らなかったので、

あんな有名な人でもコンサートが中止になるんだと驚いたものです。

しかし、その後にサミーが、デヴィッド・リー・ロスが抜けた

ヴァン・ヘイレンに加入したと聞いてさらに驚いたのですが(笑)。

曲はやはりいかにもサミー・ヘイガーという真っ直ぐで熱くて

ギターサウンドがいいロックンロール。

Tr9:Never / Moving Pictures

ムーヴィング・ピクチャーズは名前を聞いたことがあったくらい。

ラッシュのアルバムを思い出すのは言うまでもないけれど(笑)。

しかし、この曲は知っている。

MIEが日本語訳でカヴァーして、やはり何かのドラマの

テーマ曲としてヒットしましたよね。

実は僕は、MIEのその曲は知っていたけれど、それがまさか

FOOTLOOSEのサントラに入っていた曲だったなんて、

このCDを買って聴くまでまったく知りませんでした。

つくづく、このサントラは日本のためにあったんだ、

は言い過ぎだけど、日本でも広く聴かれていたのでしょう。

そして、今の日本は洋楽がなんだか日常生活からは遠い存在に

なっているように感じているけれど、80年代前半はまだまだ

洋楽がその辺に転がっていたんだな、とも思いました。

これまた歌謡曲的、こうして聴くと妙に恥ずかしいものはありますね(笑)。

オリジナルのLPはここで終わり。

ただ、僕は、アルバムとして聴き通すと、

この曲が最後というのは、途中で放り出されたような感覚になりました。

ここからはボーナストラック。

Tr10:Bang Your Head (Metal Health) / Quiet Riot

クワイエット・ライオットはこの少し前にスレイドの

Cum On Feel The Noizeをカヴァーし全米No.1に送り込みましたが、

確かそれはヘヴィメタルと呼ばれる音楽で初めての

No.1ヒット曲だったと記憶しています。

この曲はそれが収録された大ヒットアルバムからですが、

映画では使われているのでしょうね(覚えていない・・・)

ヘヴィメタルが広がりつつある当時を彷彿とさせる選曲ですが、

この中にあっても違和感がないのがサントラの幅の広さでしょう。

Tr11:Hurts So Good / John Cougar (John Mellencamp)

ジョン・メレンキャンプがジョン・クーガーと名乗っていた頃の大ヒット曲。

この曲「青春の傷あと」は、僕がビートルズ以外の洋楽を聴き始めた頃、

J.ガイルズ・バンドの「堕ちた天使」の次に大好きになった

思い入れがとっても深い曲。

そんな曲がおまけで入っているのは、おまけ以上のうれしさがあります。

映画に使われていたんだ、いかにもそういうモチーフの曲ではあるし。

ところで、この曲のギターのイントロは、やっぱり、

マイケル・ジャクソンのBlack Or Whiteのそれに似てますよね。

こっちが先です、念のため。

ただし、「似ている」以上のことを僕は言うつもりはない、

それも音楽の楽しさのひとつとだけ言っておきますが。

Tr12:Waiting For A Girl Like You / Foreigner

フォリナーの「悲運の」大ヒット曲も収録。

この曲はビルボードではなんと9週連続2位という、

名誉だか不名誉だか分からない記録を打ち立てた。

ちょうどその頃、オリヴィア・ニュートン・ジョンの

Physicalが10週連続1位を記録していた。

でも、ロック系の人気が高かった当時の「ラジオ&レコーズ」誌を

基にしたベストヒットでは逆にこちらがオリヴィアを抑えて

ずっと1位を記録していました。

フォリナーも僕はこの曲で知りましたが、洋楽の奥深さ、

幅広さを知った曲でもあります。

この曲については(つまらない)個人的な思い出があるのですが、

いずれきっとアルバムも取り上げるでしょうから、その話はその時に。

13曲目Dancing In The Sheets (Extended 12' Remix)

最後はシャラマーのリミックス。

先ほどベストヒットでは静止画だったと書きましたが、

それがこのジャケット、うまく話がつながりました。

書き忘れていたけれど、この曲はサビの最後でタイトルを歌う

その音が完全終止ではないつまり「ド」の音で終わっていないのが

面白くて興味深かった。

現在は普通に出ているものがボーナストラック付きのようです。

繰り返しになるけれど、正直いえば当時はただ大ヒットしたサントラ

以上には思っていなかったんだけど、こうしてじっくりと聴いてみると、

僕が昔思っていた以上に意味や価値の大きなアルバムだと思いました。

当時の音楽の流れを凝縮していて、今から見るとこれ1枚である程度

当時の音楽をつかむことができるのは音楽を語る上で資料的な価値がある。

さらには、ハートやエリック・カルメンが後に復活することで、

このアルバムはいろいろな種を蒔いていたということにもなります。

おまけに、リアルタイムで体験した僕としては、懐かしさの玉手箱でもあるし。

ずっと聴くと恥ずかしくなるかもしれないけれど(笑)、

たまに聴くのはいいですね。

これからもそのような存在であり続ける、そんな1枚だと今回は思いました。

Posted by guitarbird at

22:51

│ロックVarious

2013年04月07日

ファッツ・ドミノはいかがですか!

01

2010年2月8日に行われたNFLスーパーボウルは、

ニューオーリンズ・セインツが優勝しました。

ニューオーリンズといえば。

昔はニューオルリンズと表記していたと記憶していますが、

ジャズ発祥の地という認識は、音楽を聴く前からありました。

父がジャズが好きだったからです。

しかし、ジャズ以外の音楽も盛んな土地であり、

影響が大きいことは、ロックを聴くようになって知りました。

ロックの歌詞の中にこの地名がよく出てくることでも

そのことは容易に推察できるもので、例えば、

ローリング・ストーンズのBrown Sugar

ジャニス・ジョプリンのMe And Bobby McGeeなど。

また、スティングのMoon Over Bourbon Street、

これはニューオーリンズの通りの名前であったり、

C.C.R.のアルバムMARDI GRASの意味を調べると、

ニューオーリンズのお祭りだと知ったというように、

音楽の中はニューオーリンズはよく出てきます。

だからニューオーリンズは、僕の中では、長い間、

漠然とした憧れの地、のような状態でした。

そして、スーパーボウルでセインツが優勝した時、

ふと、ニューオーリンズの音楽を聴きたくなりました。

そこで早速買ったのが、

02

WALKING TO NEW ORLEANS Fats Domino

ファッツ・ドミノのImperial時代の100曲を収めた、

4枚組ボックスセットです。

ファッツ・ドミノは、いつも僕が引き合いに出している

ピーター・バラカン氏の「魂(ソウル)のゆくえ」でも、

ルーツ音楽のひとつとして紹介されていたので、

その本を読んだ一昨年から漠然と興味を持っていました。

ロックでも何曲かのカバー曲を聴いていました。

そして、ビルボードのヒットチャート中心に聴く者としては、

ファッツ・ドミノは、Top100入りしたヒット曲が66曲で、

2001年時点では7番目に多いアーティストであるという、

僕にすれば意外なことでも、情報としては知っている人でした。

ちなみに上位6人を順に上げると(カッコ内は曲の数)、

Elvis Presley(149)、James Brown(94)、Ray Charles(76)、

Aretha Franklin(76)、The Beatles(72)、Elton John(69)

となります。

そしてもうひとつ僕は、ビートルズを聴き始めてからずっと

ビートルズ以前のヒット曲、ビートルズに影響を与えた音楽を

少しずつ聴き広げてゆきたいと思い続けているのですが、

1950年代のヒットメイカーだったファッツ・ドミノは、

その希望にもかなうものでした、ようやく、ですが・・・

ボックスセットは4枚組、さすがに通しで聴くのは厳しいので、

連装CDプレイヤーに常に入れておいて、

聴きたい時に1枚、時には2枚を聴いたり、

アルバム1枚は聴けないけどちょっと空き時間ができた時など

買ってからほぼ毎日聴き続けています。

ファッツ・ドミノは、分かりやすくて口ずさめる曲ばかりで、

まずそこからすぐに気に入りました。

ピアノがぐいぐいと前に引っ張っていくスタイルは、

聴いていても自然と体が動いてきます。

そして、マイナー調の暗い寂しい曲がほとんどなくて、

聴いていて前向きになりやすい音楽でもありました。

ただ、それがニューオーリンズの音楽らしいかどうかは、

ファッツだけを聴いても、僕にはまだつかみきれません。

今まで、他のニューオーリンズのアーティストの音楽は、

まったく聴いたことがないわけでもないのですが、

そのつながりは、もっと聴いてもっと感じたいと思います。

そんな折、他に何かと探していたところ、

ファッツ・ドミノのトリビュート盤があることを知りました。

それが、写真03のCDです。

GOIN' HOME A TRIBUTE TO FATS DOMINO

CD2枚組、延べ30組のアーティストが、

30曲のファッツ・ドミノの音楽を

各自の得意な色で好きなように演奏していて、

これが、なかなか以上に聴き応えがある素晴らしさ!

ここひと月では、ジャクソン・ブラウンの次に

よく聴いているCDとなっています。

そしてこれを聴くと、面白いことに、

ボックスセットではともすればただ流れて聴こえていた曲も、

トリビュート盤では曲としてくっきりと聴こえてきました。

前に、Jackson BrowneのFountain Of Sorrowが、

Joan Baezのカバーを聴くことにより、オリジナルもくっきりと

聴こえてきたと書きましたが、それと同じことです。

それでは、トリビュート盤を1曲ずつ聴いてみてゆきます。

03 トリビュート盤

Disc1

Tr1:Ain't That A Shame

John Lennon

おお、ジョン・レノンだ! と思ったのですが、

これはあの、ROCK AND ROLLからの有名なテイク。

もちろん僕も、ファッツ・ドミノは、ジョンから知りました。

だからここに入っていて納得ですね。

この曲はポール・マッカートニーも後にカバーしましたが、

ポールのほうがオリジナルに近いアレンジでした。

チープ・トリックもカバーしていますね。

Tr2:I'm Walkin'

Tom Petty & The Heartbreakers

トム・ペティがいるのはとりわけうれしい!

軽快なスウィングのこれは、比較的オリジナルに近いアレンジ。

トム・ペティはコンピレーションものに多く参加していますが、

トムはいつも、凝り過ぎず、力を入れ過ぎずに

さらっとやるのがカッコいいと思っています。

Tr3:Goin' Home

B.B.King with Ivan Neville's Dumpstaphunk

B.B.キングはいつもまっすぐだなぁ。

このトリビュート盤の「タイトル曲」を歌うのは、

"Fats"仲間だからかな、と思ったり・・・

Tr4:Blueberry Hill

Elton John

12/8拍子の正調R&Bバラードで、このタイトルといい、

エルトン・ジョンにはこれしかないというほどよく合っています。

Tr5:My Girl Josephine

Taj Mahal and The New Orleans Social Club

タジ・マハールのこれは洒落た感じがいいです。

Tr6:Every Night About This Time

The Dirty Dozen Brass Band

with Joss Stone and Buddy Guy

ジョス・ストーンも客演が多いですね。

業界でかわいがられているのでしょうね、きれいだし。

そしてバディ・ガイ、ブルーズの

こうしたコール&レスポンスのギターワークはいいですね!

Tr7:I Want To Walk You Home

Paul McCartney feat. Allen Toussaint

ジョンがいて、ポール・マッカートニーもいるなんて!

しかもアラン・トゥーサンのピアノと共演。

どういうつながりなんだろう・・・

ボックスセットを聴いて最初に気に入った曲だったので、

それをポールが歌うのはうれしさ倍増。

だけどポール、声が、じいちゃんになったなぁ・・・

Tr8:Whole Lotta Loving

Lenny Kravitz with Rebirth Brass Band,

Troy "Trombone Shorty" Andrews, Fred Wesley,

Pee Wee Ellis and Maceo Parker

Tr9:Don't Leave Me This Way

Dr. John

ニューオーリンズといえばドクター・ジョンを忘るべからず。

彼がいるといないとでは、この盤の意義とありがたみが、

2桁くらいは違っていたでしょう。

Tr10:I'm In Love Again / All By Myself

Bonnie Raitt and John Cleary

「姉御」ボニー・レイットの声はほっとしますね。

今回は、彼女の声が「かわいらしい」ことも発見。

なんて言うと、失礼かな・・・

ピアノとヴォーカルのジョン・クリアリーは、

僕は知らなかったのですが、調べると、

ニュー・オーリンズの音楽に憧れて渡米した英国人とのこと。

そしてこれ、2曲が/でつながれて1曲扱いになっていますが、

メドレーではなく、1つの流れの中に2曲が共存し、

前半のタイトルの曲の部分をボニー、後半のそれをジョンが

交互に歌うというアイディアが秀逸。

Tr11:Please Don't Leave Me

Art Neville

ネヴィル・ブラザースのアート・ネヴィルのこれ、

ブギーにのせたピアノ弾き語り。

訥々と歌うんですが、とても温かみがある声と歌い方で、

聴いていて和みます、素晴らしいというより、素敵です。

そういえば、アーロン・ネヴィルはどうしたんだろう・・・

Tr12:Going To The River

Robbie Robertson with Galactic

ロビー・ロバートソンの求道精神、ここでも触れることができます。

声が「きれいに枯れている」人ですね。

後半でテンポアップするのがカッコいいです。

Tr13:Blue Monday

Randy Newman

今僕が凝っている人のひとりがランディ・ニューマン。

この盤はほんとに僕のいろんなツボを刺激してくれます(笑)。

ランディにしてはアグレッシヴに歌っているのがまたいい。

Tr14:It Keeps Rainin'

Robert Plant with Lil' Band o' Gold

アメリカのルーツ音楽にすっかり目覚めたロバート・プラント。

まあ、ロックンロール系オールディーズフリークですからね。

全体的にしゃきっとしていなくてずるずると曲が進んでゆく中で、

プラントが、時々、本気になるのが面白い。

Tr15:One Night (Of Sin)

Corinne Bailey Rae

コリーヌ・ベイリー・レイは名前は知っていましたが、

「けだるい雰囲気系」の、こういう音楽を聴かせる人なんだ。

これ、なんだかいいです、意外なことに。

彼女のCDを買って聴いてみようかと思い始めています。

ところでこれ、前半部分の旋律の元曲は、

かの有名なイタリアの歌である'O Sole Mioですね。

Elvis PresleyのIt's Now Or Neverもそうでした。

04 ♪ I'm gonna be a wheel someday

Disc2

Tr1:Walking To New Orleans

Neil Young

2枚目の最初にニール・ヤングが登場!

歌うのは、ボックスセットのタイトルにもなっている

ファッツ・ドミノを代表し象徴するこの曲。

もちろん、いつものニールのあの声で歌っています。

これは、ニューオーリンズを襲ったハリケーンKatrinaによる

被害救済コンサートで演奏された音源のようで

ブックレットには、CD化するにあたり、そのコンサートを

主催したMTVへの音源使用許可への謝辞が記されています。

Tr2:Valley Of Tears

Robert Plant and The Soweto Gospel Choir

ロバート・プラント再登場、力が入っていますね。

これは、ニューオーリンズをさらに遡り、

アフリカにつながる精神を表した清らかな響き。

Tr3:My Blue Heaven

Norah Jones

ノラ・ジョーンズのピアノ弾き語りのこれは、

声のかわいらしさが強調され、なかなかよろしい(笑)。

Tr4:Honey Chile

Lucinda Williams

ルシンダ・ウィリアムスは1枚だけCDを持っています。

カントリー系の人ということですが、

音が意外と硬質に攻めていて、カッコいいですね。

Tr5:Rising Sun

Marc Broussard feat. Sam Bush

マーク・ブルサードも知らなかったのですが、

ギタリストですね、ストラトを持った写真を見つけました。

緩いボ・ディドリーのビートで緩く聴かせてくれます。

この人もちょっと聴いてみたい。

Tr6:When I See You

Olu Dara and The Natchezippi Band

feat. Donald Harrison, Jr.

オル・ダラも知らない人でした。

これはボックスセットで最もよく聴くDisc3の1曲目で、

よく覚えているはずなのですが、かなり粘っこくなっていて、

最初は同じ曲だと気づきませんでした・・・

Tr7:Be My Guest

Ben Harper with The Skatalites

ベン・ハーパーは名前だけ知っている人でしたが、

軽快なスカに仕立て上げたこれは、とってもセンスがいいアレンジ。

スカにしたがゆえに、オリジナルにもある

カリプソ風のラッパがより生き生きと聴こえてきます。

2枚目ではこれがいちばん華やかでキャッチーな曲ですね。

Tr8:Let The Four Winds Blow

Toots & The Maytals

トゥーツ&ザ・メイタルズも知らなかったのですが、

ジャマイカのレゲエのグループということで、

ここは2曲、スカとレゲエで続いています。

Tr9:I Hear You Knockin'

Willie Nelson

「御大」ウィリー・ネルソンはもうその声が人間国宝級。

Tr10:I Just Can't Get New Orleans Off My Mind

Irma Thomas and Marcia Ball

アーマ・トーマスは名前だけ知っていた人でしたが、

このヴォーカルにはひかれます。

Tr11:Don't Blame It On Me

Bruce Hornsby

最近、僕が注目し直し始めているブルース・ホーンズビー。

でもこれ、声が昔のイメージと違い、最初は分かりませんでした。

まさに夜の酒場でピアノ弾き語り、今はこういう路線なのかな。

(そういえば最近新譜が出ていたような・・・)

Tr12:I'm Gonna Be A Wheel Someday

Herbie Hancock with George Porter, Jr.,

Zigaboo Modeliste and Renard Poche

この曲は、ジョン・レノンの以外で唯一、

僕が知っていたファッツ・ドミノの曲ですが、

このバージョン、僕には、あまりしっくりこないアレンジでした。

ハービー・ハンコックはジャズ畑の人だし、仕方ないのかな。

ところで、なぜ僕がこの曲を知っていたかというと、

写真04のシングルCD2枚、

ポール・マッカートニーのMy Brave Faceと、

シェリル・クロウ Sheryl CrowのIf It Makes You Happyで、

2人がそれぞれB面曲としてカバーしているからです。

特にポールのバージョンは疾走感あふれる演奏で、

シングルを買った時、まるで雷に打たれたようになり、

ギターで弾いて遊びまくっていました。

(ポールのこれは元々は「ロシア・アルバム」の1曲でした)。

そしてシェリルのこの写真、魅力的で大好き(笑)。

あ、歌はポールのアレンジに近かったです。

Tr13:The Fat Man

Los Lobos

ロス・ロボスがこれを歌うと迫力満点(笑)。

Tr14:So Long

Big Chief Monk Boudreaux with Galactic

モンク・ブードローはマルディ・グラ・インディアンの

"Big Chief"で、音楽活動もしている人とのことです。

超低音で攻め続ける歌と、華やかな演奏の対比が面白い。

Tr15:When The Saints Go Marching In

Preservation Hall Jazz Band

with Walter "Wolfman" Washington

and Theresa Anderson

最後は「聖者の行進」、トラディショナルですが、

ファッツ・ドミノの演奏もボックスセットに収録されています。

ニューオーリンズの音楽の特徴のひとつが

「セカンドライン」というものなのだそうですが、

それを、バラカン氏の本から要約して書き出します。

葬送の列で演奏するブラスバンドが「ファーストライン」、

その帰路に後ろについて踊る人々が「セカンドライン」、

奏でる音楽はシンコペーションを強調したリズムのマーチ、

そしてそのリズム感が取り入れられた(主にR&Bの)音楽

この曲ではそれを実感できました。

いかがでしたか!

ほんとに参加メンバーが豪華でしょ!

そしてほんとにほんとによい曲ばかり!

左がトリビュート盤のリンク。

右は、ボックスセットを買う前に買おうと考えていた、

20曲入りベスト盤、1000円を切っていますね。

このトリビュート盤は、ほんとに素晴らしい。

今まで僕が買って聴いたトリビュートものでは

参加メンバーの豪華さ、充実度、いちばんと断言したいです。

しかも僕の場合、トム、ポール、ボニー、ロバート、ニールなど

その人がめあてで買った人がよかったのはもちろんのこと、

それ以外の、知らない人のものもすべてが素晴らしいのです。

コンピレーション盤の魅力はやはり、

よく聴く領域ではないアーティストに触れられることでしょう。

だからこれは、新たな音楽との出会いも楽しめた1枚でした。

もうひとつ、個人的にうれしいのが

ファッツ・ドミノを聴こうと決めたのが2月上旬、

それから2カ月、気持ちが切れずに聴き続けていることです。

年をとって、気持ちが長続きするようになったのでしょうね。

30歳くらいまでは、ひと月で飽きていたと思います(笑)。

ファッツ・ドミノという人は、

アメリカ人の心にしっかりと根付いている人であるのが

よく分かりました。

もちろん、だからといって

これを聴いただけでニューオーリンズの音楽が分かった、

などというつもりは毛頭なく、これからも、折をみて、

ニューオーリンズの音楽を聴いてゆきたいと思います。

05

ファッツ・ドミノとそのトリビュート。

あまりにも素晴らしいので、

ハウにもう一度出てもらいました(笑)。

2010年2月8日に行われたNFLスーパーボウルは、

ニューオーリンズ・セインツが優勝しました。

ニューオーリンズといえば。

昔はニューオルリンズと表記していたと記憶していますが、

ジャズ発祥の地という認識は、音楽を聴く前からありました。

父がジャズが好きだったからです。

しかし、ジャズ以外の音楽も盛んな土地であり、

影響が大きいことは、ロックを聴くようになって知りました。

ロックの歌詞の中にこの地名がよく出てくることでも

そのことは容易に推察できるもので、例えば、

ローリング・ストーンズのBrown Sugar

ジャニス・ジョプリンのMe And Bobby McGeeなど。

また、スティングのMoon Over Bourbon Street、

これはニューオーリンズの通りの名前であったり、

C.C.R.のアルバムMARDI GRASの意味を調べると、

ニューオーリンズのお祭りだと知ったというように、

音楽の中はニューオーリンズはよく出てきます。

だからニューオーリンズは、僕の中では、長い間、

漠然とした憧れの地、のような状態でした。

そして、スーパーボウルでセインツが優勝した時、

ふと、ニューオーリンズの音楽を聴きたくなりました。

そこで早速買ったのが、

02

WALKING TO NEW ORLEANS Fats Domino

ファッツ・ドミノのImperial時代の100曲を収めた、

4枚組ボックスセットです。

ファッツ・ドミノは、いつも僕が引き合いに出している

ピーター・バラカン氏の「魂(ソウル)のゆくえ」でも、

ルーツ音楽のひとつとして紹介されていたので、

その本を読んだ一昨年から漠然と興味を持っていました。

ロックでも何曲かのカバー曲を聴いていました。

そして、ビルボードのヒットチャート中心に聴く者としては、

ファッツ・ドミノは、Top100入りしたヒット曲が66曲で、

2001年時点では7番目に多いアーティストであるという、

僕にすれば意外なことでも、情報としては知っている人でした。

ちなみに上位6人を順に上げると(カッコ内は曲の数)、

Elvis Presley(149)、James Brown(94)、Ray Charles(76)、

Aretha Franklin(76)、The Beatles(72)、Elton John(69)

となります。

そしてもうひとつ僕は、ビートルズを聴き始めてからずっと

ビートルズ以前のヒット曲、ビートルズに影響を与えた音楽を

少しずつ聴き広げてゆきたいと思い続けているのですが、

1950年代のヒットメイカーだったファッツ・ドミノは、

その希望にもかなうものでした、ようやく、ですが・・・

ボックスセットは4枚組、さすがに通しで聴くのは厳しいので、

連装CDプレイヤーに常に入れておいて、

聴きたい時に1枚、時には2枚を聴いたり、

アルバム1枚は聴けないけどちょっと空き時間ができた時など

買ってからほぼ毎日聴き続けています。

ファッツ・ドミノは、分かりやすくて口ずさめる曲ばかりで、

まずそこからすぐに気に入りました。

ピアノがぐいぐいと前に引っ張っていくスタイルは、

聴いていても自然と体が動いてきます。

そして、マイナー調の暗い寂しい曲がほとんどなくて、

聴いていて前向きになりやすい音楽でもありました。

ただ、それがニューオーリンズの音楽らしいかどうかは、

ファッツだけを聴いても、僕にはまだつかみきれません。

今まで、他のニューオーリンズのアーティストの音楽は、

まったく聴いたことがないわけでもないのですが、

そのつながりは、もっと聴いてもっと感じたいと思います。

そんな折、他に何かと探していたところ、

ファッツ・ドミノのトリビュート盤があることを知りました。

それが、写真03のCDです。

GOIN' HOME A TRIBUTE TO FATS DOMINO

CD2枚組、延べ30組のアーティストが、

30曲のファッツ・ドミノの音楽を

各自の得意な色で好きなように演奏していて、

これが、なかなか以上に聴き応えがある素晴らしさ!

ここひと月では、ジャクソン・ブラウンの次に

よく聴いているCDとなっています。

そしてこれを聴くと、面白いことに、

ボックスセットではともすればただ流れて聴こえていた曲も、

トリビュート盤では曲としてくっきりと聴こえてきました。

前に、Jackson BrowneのFountain Of Sorrowが、

Joan Baezのカバーを聴くことにより、オリジナルもくっきりと

聴こえてきたと書きましたが、それと同じことです。

それでは、トリビュート盤を1曲ずつ聴いてみてゆきます。

03 トリビュート盤

Disc1

Tr1:Ain't That A Shame

John Lennon

おお、ジョン・レノンだ! と思ったのですが、

これはあの、ROCK AND ROLLからの有名なテイク。

もちろん僕も、ファッツ・ドミノは、ジョンから知りました。

だからここに入っていて納得ですね。

この曲はポール・マッカートニーも後にカバーしましたが、

ポールのほうがオリジナルに近いアレンジでした。

チープ・トリックもカバーしていますね。

Tr2:I'm Walkin'

Tom Petty & The Heartbreakers

トム・ペティがいるのはとりわけうれしい!

軽快なスウィングのこれは、比較的オリジナルに近いアレンジ。

トム・ペティはコンピレーションものに多く参加していますが、

トムはいつも、凝り過ぎず、力を入れ過ぎずに

さらっとやるのがカッコいいと思っています。

Tr3:Goin' Home

B.B.King with Ivan Neville's Dumpstaphunk

B.B.キングはいつもまっすぐだなぁ。

このトリビュート盤の「タイトル曲」を歌うのは、

"Fats"仲間だからかな、と思ったり・・・

Tr4:Blueberry Hill

Elton John

12/8拍子の正調R&Bバラードで、このタイトルといい、

エルトン・ジョンにはこれしかないというほどよく合っています。

Tr5:My Girl Josephine

Taj Mahal and The New Orleans Social Club

タジ・マハールのこれは洒落た感じがいいです。

Tr6:Every Night About This Time

The Dirty Dozen Brass Band

with Joss Stone and Buddy Guy

ジョス・ストーンも客演が多いですね。

業界でかわいがられているのでしょうね、きれいだし。

そしてバディ・ガイ、ブルーズの

こうしたコール&レスポンスのギターワークはいいですね!

Tr7:I Want To Walk You Home

Paul McCartney feat. Allen Toussaint

ジョンがいて、ポール・マッカートニーもいるなんて!

しかもアラン・トゥーサンのピアノと共演。

どういうつながりなんだろう・・・

ボックスセットを聴いて最初に気に入った曲だったので、

それをポールが歌うのはうれしさ倍増。

だけどポール、声が、じいちゃんになったなぁ・・・

Tr8:Whole Lotta Loving

Lenny Kravitz with Rebirth Brass Band,

Troy "Trombone Shorty" Andrews, Fred Wesley,

Pee Wee Ellis and Maceo Parker

Tr9:Don't Leave Me This Way

Dr. John

ニューオーリンズといえばドクター・ジョンを忘るべからず。

彼がいるといないとでは、この盤の意義とありがたみが、

2桁くらいは違っていたでしょう。

Tr10:I'm In Love Again / All By Myself

Bonnie Raitt and John Cleary

「姉御」ボニー・レイットの声はほっとしますね。

今回は、彼女の声が「かわいらしい」ことも発見。

なんて言うと、失礼かな・・・

ピアノとヴォーカルのジョン・クリアリーは、

僕は知らなかったのですが、調べると、

ニュー・オーリンズの音楽に憧れて渡米した英国人とのこと。

そしてこれ、2曲が/でつながれて1曲扱いになっていますが、

メドレーではなく、1つの流れの中に2曲が共存し、

前半のタイトルの曲の部分をボニー、後半のそれをジョンが

交互に歌うというアイディアが秀逸。

Tr11:Please Don't Leave Me

Art Neville

ネヴィル・ブラザースのアート・ネヴィルのこれ、

ブギーにのせたピアノ弾き語り。

訥々と歌うんですが、とても温かみがある声と歌い方で、

聴いていて和みます、素晴らしいというより、素敵です。

そういえば、アーロン・ネヴィルはどうしたんだろう・・・

Tr12:Going To The River

Robbie Robertson with Galactic

ロビー・ロバートソンの求道精神、ここでも触れることができます。

声が「きれいに枯れている」人ですね。

後半でテンポアップするのがカッコいいです。

Tr13:Blue Monday

Randy Newman

今僕が凝っている人のひとりがランディ・ニューマン。

この盤はほんとに僕のいろんなツボを刺激してくれます(笑)。

ランディにしてはアグレッシヴに歌っているのがまたいい。

Tr14:It Keeps Rainin'

Robert Plant with Lil' Band o' Gold

アメリカのルーツ音楽にすっかり目覚めたロバート・プラント。

まあ、ロックンロール系オールディーズフリークですからね。

全体的にしゃきっとしていなくてずるずると曲が進んでゆく中で、

プラントが、時々、本気になるのが面白い。

Tr15:One Night (Of Sin)

Corinne Bailey Rae

コリーヌ・ベイリー・レイは名前は知っていましたが、

「けだるい雰囲気系」の、こういう音楽を聴かせる人なんだ。

これ、なんだかいいです、意外なことに。

彼女のCDを買って聴いてみようかと思い始めています。

ところでこれ、前半部分の旋律の元曲は、

かの有名なイタリアの歌である'O Sole Mioですね。

Elvis PresleyのIt's Now Or Neverもそうでした。

04 ♪ I'm gonna be a wheel someday

Disc2

Tr1:Walking To New Orleans

Neil Young

2枚目の最初にニール・ヤングが登場!

歌うのは、ボックスセットのタイトルにもなっている

ファッツ・ドミノを代表し象徴するこの曲。

もちろん、いつものニールのあの声で歌っています。

これは、ニューオーリンズを襲ったハリケーンKatrinaによる

被害救済コンサートで演奏された音源のようで

ブックレットには、CD化するにあたり、そのコンサートを

主催したMTVへの音源使用許可への謝辞が記されています。

Tr2:Valley Of Tears

Robert Plant and The Soweto Gospel Choir

ロバート・プラント再登場、力が入っていますね。

これは、ニューオーリンズをさらに遡り、

アフリカにつながる精神を表した清らかな響き。

Tr3:My Blue Heaven

Norah Jones

ノラ・ジョーンズのピアノ弾き語りのこれは、

声のかわいらしさが強調され、なかなかよろしい(笑)。

Tr4:Honey Chile

Lucinda Williams

ルシンダ・ウィリアムスは1枚だけCDを持っています。

カントリー系の人ということですが、

音が意外と硬質に攻めていて、カッコいいですね。

Tr5:Rising Sun

Marc Broussard feat. Sam Bush

マーク・ブルサードも知らなかったのですが、

ギタリストですね、ストラトを持った写真を見つけました。

緩いボ・ディドリーのビートで緩く聴かせてくれます。

この人もちょっと聴いてみたい。

Tr6:When I See You

Olu Dara and The Natchezippi Band

feat. Donald Harrison, Jr.

オル・ダラも知らない人でした。

これはボックスセットで最もよく聴くDisc3の1曲目で、

よく覚えているはずなのですが、かなり粘っこくなっていて、

最初は同じ曲だと気づきませんでした・・・

Tr7:Be My Guest

Ben Harper with The Skatalites

ベン・ハーパーは名前だけ知っている人でしたが、

軽快なスカに仕立て上げたこれは、とってもセンスがいいアレンジ。

スカにしたがゆえに、オリジナルにもある

カリプソ風のラッパがより生き生きと聴こえてきます。

2枚目ではこれがいちばん華やかでキャッチーな曲ですね。

Tr8:Let The Four Winds Blow

Toots & The Maytals

トゥーツ&ザ・メイタルズも知らなかったのですが、

ジャマイカのレゲエのグループということで、

ここは2曲、スカとレゲエで続いています。

Tr9:I Hear You Knockin'

Willie Nelson

「御大」ウィリー・ネルソンはもうその声が人間国宝級。

Tr10:I Just Can't Get New Orleans Off My Mind

Irma Thomas and Marcia Ball

アーマ・トーマスは名前だけ知っていた人でしたが、

このヴォーカルにはひかれます。

Tr11:Don't Blame It On Me

Bruce Hornsby

最近、僕が注目し直し始めているブルース・ホーンズビー。

でもこれ、声が昔のイメージと違い、最初は分かりませんでした。

まさに夜の酒場でピアノ弾き語り、今はこういう路線なのかな。

(そういえば最近新譜が出ていたような・・・)

Tr12:I'm Gonna Be A Wheel Someday

Herbie Hancock with George Porter, Jr.,

Zigaboo Modeliste and Renard Poche

この曲は、ジョン・レノンの以外で唯一、

僕が知っていたファッツ・ドミノの曲ですが、

このバージョン、僕には、あまりしっくりこないアレンジでした。

ハービー・ハンコックはジャズ畑の人だし、仕方ないのかな。

ところで、なぜ僕がこの曲を知っていたかというと、

写真04のシングルCD2枚、

ポール・マッカートニーのMy Brave Faceと、

シェリル・クロウ Sheryl CrowのIf It Makes You Happyで、

2人がそれぞれB面曲としてカバーしているからです。

特にポールのバージョンは疾走感あふれる演奏で、

シングルを買った時、まるで雷に打たれたようになり、

ギターで弾いて遊びまくっていました。

(ポールのこれは元々は「ロシア・アルバム」の1曲でした)。

そしてシェリルのこの写真、魅力的で大好き(笑)。

あ、歌はポールのアレンジに近かったです。

Tr13:The Fat Man

Los Lobos

ロス・ロボスがこれを歌うと迫力満点(笑)。

Tr14:So Long

Big Chief Monk Boudreaux with Galactic

モンク・ブードローはマルディ・グラ・インディアンの

"Big Chief"で、音楽活動もしている人とのことです。

超低音で攻め続ける歌と、華やかな演奏の対比が面白い。

Tr15:When The Saints Go Marching In

Preservation Hall Jazz Band

with Walter "Wolfman" Washington

and Theresa Anderson

最後は「聖者の行進」、トラディショナルですが、

ファッツ・ドミノの演奏もボックスセットに収録されています。

ニューオーリンズの音楽の特徴のひとつが

「セカンドライン」というものなのだそうですが、

それを、バラカン氏の本から要約して書き出します。

葬送の列で演奏するブラスバンドが「ファーストライン」、

その帰路に後ろについて踊る人々が「セカンドライン」、

奏でる音楽はシンコペーションを強調したリズムのマーチ、

そしてそのリズム感が取り入れられた(主にR&Bの)音楽

この曲ではそれを実感できました。

いかがでしたか!

ほんとに参加メンバーが豪華でしょ!

そしてほんとにほんとによい曲ばかり!

左がトリビュート盤のリンク。

右は、ボックスセットを買う前に買おうと考えていた、

20曲入りベスト盤、1000円を切っていますね。

このトリビュート盤は、ほんとに素晴らしい。

今まで僕が買って聴いたトリビュートものでは

参加メンバーの豪華さ、充実度、いちばんと断言したいです。

しかも僕の場合、トム、ポール、ボニー、ロバート、ニールなど

その人がめあてで買った人がよかったのはもちろんのこと、

それ以外の、知らない人のものもすべてが素晴らしいのです。

コンピレーション盤の魅力はやはり、

よく聴く領域ではないアーティストに触れられることでしょう。

だからこれは、新たな音楽との出会いも楽しめた1枚でした。

もうひとつ、個人的にうれしいのが

ファッツ・ドミノを聴こうと決めたのが2月上旬、

それから2カ月、気持ちが切れずに聴き続けていることです。

年をとって、気持ちが長続きするようになったのでしょうね。

30歳くらいまでは、ひと月で飽きていたと思います(笑)。

ファッツ・ドミノという人は、

アメリカ人の心にしっかりと根付いている人であるのが

よく分かりました。

もちろん、だからといって

これを聴いただけでニューオーリンズの音楽が分かった、

などというつもりは毛頭なく、これからも、折をみて、

ニューオーリンズの音楽を聴いてゆきたいと思います。

05

ファッツ・ドミノとそのトリビュート。

あまりにも素晴らしいので、

ハウにもう一度出てもらいました(笑)。

Posted by guitarbird at

22:11

│ロックVarious

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト