2017年06月16日

「サンド」

01

一昨日の「ソン」"thon"に続いて言葉を考える第2弾。

「サンド」

パンで何かをはさんで食べること、及びそのものを

日本語では「○○サンド」と呼びならわします。

「サンドする」という動詞としても使われます。

また、パンではなくお菓子やアイスでも、

間に別の何かを挟むものの接尾語として使われます。

英語の"sandwich"から来ていると思われるこの「サンド」の使い方、

日本では知らない人はほとんどいないでしょう。

でも、待ってください。

"Sandwich"なら分かるけれど、それを略してしまった"sand"では、

砂、になってしまうのでは?

調べるとやはり、英語圏ではこの"sand"の使い方はないようです。

つまりこれも和製英語というか、日本人が好む省略表現ですね。

今回も僕は決して批判しているわけではありません。

日本語ってほんと面白いし、便利でもある。

「ハムサンドを日に三度食べる」とか、駄洒落にもできるし(笑)。

ところが、調べてみて面白いことが分かりました。

英語の"sandwich"という単語、もちろん名詞の「サンドイッチ」

という意味ですが、それ以外に他動t詞として

「○○をサンドイッチの中に挟む」という意味でも使われる、

つまり英語でも動詞化しているのだそうです。

例えば、「私はハム1枚とレタスをサンドイッチに挟んだ」は

I sandwiched a piece of ham and lettuce.

名詞の動詞化は日本語に多いですが、この辺の感覚は

英語でも日本語でも似たようなものなのですね。

ただ、そこで略すのが好きなのが日本ということかな。

だから決してこうはならない。

I sanded a piece of ham and lettuce.

それだとハムとレタスを砂まみれにしたのか、

と英米の人に思われるかも(笑)。

(それ以前に意味が通じない可能性大ですが)。

でも、日本人としては、"sandwich"を動詞にするところまで

行ったのだから、いっそのこと"sand"も動詞にしては、

とこれは余計なお世話ですね、はい(笑)。

02

さて、最近の僕の定番朝食。

食パンにレタスとベーコンエッグをのせ、

さらにスライスチーズをのせて二つ折りにして食べる、

「ベーコンレタス簡単サンド」です。

ベーコンエッグは焼く時に水菜やほうれん草も加えます。

チーズは卵が見えなくなるのでのせる前に撮影しており、

チーズをのせたものが写真01です。

トマトは挟まず添えてあるので、残念ながら"BLT"とは言えません。

外で朝食をとる日以外はもう半月ほど毎日これ。

はまっている、というのでしょうね。

あ、でも、この写真の状態ではまだ「サンド」ではないですね。

ちゃんとサンドにして食べています。

(写真ありません、食べながら自分で撮れないし)。

卵が半熟だと黄身が漏れ出してしまうので、

うまく皿で受け止め、パンの耳につけて食べます。

ああ、夜なのに食べたくなってきた。

早く寝て早く起きて食べようっと(笑)。

最後は犬たち3ショット。

03

Martha was sandwiched between Howe and Paula.

そうそう、"sandwich"は、食べ物に限らず、例えば

「マーサはハウとポーラの間に挟まれていた」

という使い方もできるそうです。

まあでも、話におかしみを持たせるユーモア表現でしょうね。

会社とか役所など公の場で使うとやっぱり違和感はありそうです。

一昨日の「ソン」"thon"に続いて言葉を考える第2弾。

「サンド」

パンで何かをはさんで食べること、及びそのものを

日本語では「○○サンド」と呼びならわします。

「サンドする」という動詞としても使われます。

また、パンではなくお菓子やアイスでも、

間に別の何かを挟むものの接尾語として使われます。

英語の"sandwich"から来ていると思われるこの「サンド」の使い方、

日本では知らない人はほとんどいないでしょう。

でも、待ってください。

"Sandwich"なら分かるけれど、それを略してしまった"sand"では、

砂、になってしまうのでは?

調べるとやはり、英語圏ではこの"sand"の使い方はないようです。

つまりこれも和製英語というか、日本人が好む省略表現ですね。

今回も僕は決して批判しているわけではありません。

日本語ってほんと面白いし、便利でもある。

「ハムサンドを日に三度食べる」とか、駄洒落にもできるし(笑)。

ところが、調べてみて面白いことが分かりました。

英語の"sandwich"という単語、もちろん名詞の「サンドイッチ」

という意味ですが、それ以外に他動t詞として

「○○をサンドイッチの中に挟む」という意味でも使われる、

つまり英語でも動詞化しているのだそうです。

例えば、「私はハム1枚とレタスをサンドイッチに挟んだ」は

I sandwiched a piece of ham and lettuce.

名詞の動詞化は日本語に多いですが、この辺の感覚は

英語でも日本語でも似たようなものなのですね。

ただ、そこで略すのが好きなのが日本ということかな。

だから決してこうはならない。

I sanded a piece of ham and lettuce.

それだとハムとレタスを砂まみれにしたのか、

と英米の人に思われるかも(笑)。

(それ以前に意味が通じない可能性大ですが)。

でも、日本人としては、"sandwich"を動詞にするところまで

行ったのだから、いっそのこと"sand"も動詞にしては、

とこれは余計なお世話ですね、はい(笑)。

02

さて、最近の僕の定番朝食。

食パンにレタスとベーコンエッグをのせ、

さらにスライスチーズをのせて二つ折りにして食べる、

「ベーコンレタス簡単サンド」です。

ベーコンエッグは焼く時に水菜やほうれん草も加えます。

チーズは卵が見えなくなるのでのせる前に撮影しており、

チーズをのせたものが写真01です。

トマトは挟まず添えてあるので、残念ながら"BLT"とは言えません。

外で朝食をとる日以外はもう半月ほど毎日これ。

はまっている、というのでしょうね。

あ、でも、この写真の状態ではまだ「サンド」ではないですね。

ちゃんとサンドにして食べています。

(写真ありません、食べながら自分で撮れないし)。

卵が半熟だと黄身が漏れ出してしまうので、

うまく皿で受け止め、パンの耳につけて食べます。

ああ、夜なのに食べたくなってきた。

早く寝て早く起きて食べようっと(笑)。

最後は犬たち3ショット。

03

Martha was sandwiched between Howe and Paula.

そうそう、"sandwich"は、食べ物に限らず、例えば

「マーサはハウとポーラの間に挟まれていた」

という使い方もできるそうです。

まあでも、話におかしみを持たせるユーモア表現でしょうね。

会社とか役所など公の場で使うとやっぱり違和感はありそうです。

2017年06月14日

「ソン」

01

北海道では今度の土日、17日18日と、

「フラワーソン2017」が行われます。

「フラワーソン」とは、ボランティア登録した植物や自然好きの人が、

全道一斉に咲いている花を調べてデータを集めるというもの。

5年に一度行われており、今年がその年。

僕も地元のA公園で参加します。

やり方を簡単に話すと、ある植物の花が咲いているか、まだ蕾か、

もしくは花が終わったばかりかの3段階に分けて記録するもの。

特定の10種類以外はそのいずれの状態にも該当しない場合、

無視するので、厳密な植物植生調査とは違います。

だからたとえばサラシナショウマなど夏や秋に咲く花は

データとして現れてこないのですが、毎回同じ時期に行っており、

そこで出てくる植物の遷移(変移)を読み取ることができます。

自生種のみならず帰化植物も調べますが、

明らかに人が植えたと分かるものは在来種でも数えません。

だからもちろん花壇の花などは入れません。

(ゆえに写真01は本来違うのですが・・・)

ところでこの「○○ソン」という言葉、

マラソンになぞらえ、みんなで一斉に何かの目的に向かって行う

という意味の接尾語としてよく使われます。

ラジオ番組の「チャリティーミュージックソン」や、

これも北海道で行われる「カエルの卵ソン」などなど。

でも、よくよく考えるとこの言葉はおかしいですよね。

元々は「マラソン」="Marathon"の「ソン」をとったわけですが、

「マラソン」は古代ギリシアの故事からとった言葉で地名です。

一応、ウィキペディアから引用します。

(引用者は適宜表記変更などを施しています)

***

マラソンの名の由来

紀元前450年9月12日、アテナイの名将ミルティアデスは

マラトン(Marathon)に上陸したペルシャの大軍を奇策で撃退した。

マラトンの戦いである。

勝利というエウアンゲリオン(良い知らせ)を

アテナイの元老に伝えるために

フィディピディス(Philippides)という兵士が伝令に選ばれた。

フィディピディスはマラトンから約40km離れたアテナイまでを

駆け抜け、アテナイの郊外で「我勝てり」と告げた後に

力尽きて息を引き取ったと言われている。

この伝承はヘロドトスの『歴史』によるとされ、

アテナイは現在のアテネとされる。

ただし、この話が史実かという点については諸説がある。

戦いの日時を紀元前490年11月2日とする説もあり、

プルタルコスによれば兵士の名前はエウクレス(Eukles)とされる。

マラトンの戦いも参照。

***

当然のごとく和製英語、というか外来語ということであって、

海外では"◎◎thon"などという言い方はしないはず。

でも、よくよく考えると日本語とは便利なもので、

「マラソン」から「ソン」だけ取り出して新しい言葉として使っている

というわけですね。

日本人は何でも略すのが好きということも関係ありそうです。

これ、ほめてますよ。

僕は、俳句をやるようになってから、日本語の面白さが

また違った面から感じられるようになってきたのです。

あ。

英語でもあった、「ソン」="thon"が。

「モンティ・パイソン」 "Monty Python"

というわけでモンティ・パイソンのコントでもひとつ。

☆

死んだオウム

モンティ・パイソン

僕は正直、なんだか分からないけれど可笑しい、

という感じでモンティ・パイソンは観ています。

あまり多くは観ていませんが。

続いてモンティ・パイソンのメンバーだった

グレアム・チャップマンがビデオクリップに出ている曲。

☆

Can I Play With Madness

Iron Maiden

(1988)

今日は「ソン」という割には短くこの辺で終わります。

そうそう、「フラワーソン」で数えるマムシグサの写真で。

02

北海道では今度の土日、17日18日と、

「フラワーソン2017」が行われます。

「フラワーソン」とは、ボランティア登録した植物や自然好きの人が、

全道一斉に咲いている花を調べてデータを集めるというもの。

5年に一度行われており、今年がその年。

僕も地元のA公園で参加します。

やり方を簡単に話すと、ある植物の花が咲いているか、まだ蕾か、

もしくは花が終わったばかりかの3段階に分けて記録するもの。

特定の10種類以外はそのいずれの状態にも該当しない場合、

無視するので、厳密な植物植生調査とは違います。

だからたとえばサラシナショウマなど夏や秋に咲く花は

データとして現れてこないのですが、毎回同じ時期に行っており、

そこで出てくる植物の遷移(変移)を読み取ることができます。

自生種のみならず帰化植物も調べますが、

明らかに人が植えたと分かるものは在来種でも数えません。

だからもちろん花壇の花などは入れません。

(ゆえに写真01は本来違うのですが・・・)

ところでこの「○○ソン」という言葉、

マラソンになぞらえ、みんなで一斉に何かの目的に向かって行う

という意味の接尾語としてよく使われます。

ラジオ番組の「チャリティーミュージックソン」や、

これも北海道で行われる「カエルの卵ソン」などなど。

でも、よくよく考えるとこの言葉はおかしいですよね。

元々は「マラソン」="Marathon"の「ソン」をとったわけですが、

「マラソン」は古代ギリシアの故事からとった言葉で地名です。

一応、ウィキペディアから引用します。

(引用者は適宜表記変更などを施しています)

***

マラソンの名の由来

紀元前450年9月12日、アテナイの名将ミルティアデスは

マラトン(Marathon)に上陸したペルシャの大軍を奇策で撃退した。

マラトンの戦いである。

勝利というエウアンゲリオン(良い知らせ)を

アテナイの元老に伝えるために

フィディピディス(Philippides)という兵士が伝令に選ばれた。

フィディピディスはマラトンから約40km離れたアテナイまでを

駆け抜け、アテナイの郊外で「我勝てり」と告げた後に

力尽きて息を引き取ったと言われている。

この伝承はヘロドトスの『歴史』によるとされ、

アテナイは現在のアテネとされる。

ただし、この話が史実かという点については諸説がある。

戦いの日時を紀元前490年11月2日とする説もあり、

プルタルコスによれば兵士の名前はエウクレス(Eukles)とされる。

マラトンの戦いも参照。

***

当然のごとく和製英語、というか外来語ということであって、

海外では"◎◎thon"などという言い方はしないはず。

でも、よくよく考えると日本語とは便利なもので、

「マラソン」から「ソン」だけ取り出して新しい言葉として使っている

というわけですね。

日本人は何でも略すのが好きということも関係ありそうです。

これ、ほめてますよ。

僕は、俳句をやるようになってから、日本語の面白さが

また違った面から感じられるようになってきたのです。

あ。

英語でもあった、「ソン」="thon"が。

「モンティ・パイソン」 "Monty Python"

というわけでモンティ・パイソンのコントでもひとつ。

☆

死んだオウム

モンティ・パイソン

僕は正直、なんだか分からないけれど可笑しい、

という感じでモンティ・パイソンは観ています。

あまり多くは観ていませんが。

続いてモンティ・パイソンのメンバーだった

グレアム・チャップマンがビデオクリップに出ている曲。

☆

Can I Play With Madness

Iron Maiden

(1988)

今日は「ソン」という割には短くこの辺で終わります。

そうそう、「フラワーソン」で数えるマムシグサの写真で。

02

2017年03月28日

洋楽における「マイフレンド」問題

01

本を読みました。

『実践 日本人の英語』

マーク・ピーターゼン著

岩波新書

今回はこの本を読んで思ったこと。

大学の授業で日本語英訳文の添削指導をしていた著者が、

日本人にありがちな英語の問題点を指摘し正しい用法を

説明するというもので、とても面白くて興味深い1冊でした。

中でも印象的だったのが「マイ問題」という章。

"my friend"の使い方について

次の文章を英訳せよというお題が出されます。

ただし、ここの"Okinawa"は本書では別の土地になっていますが、

そこは変えても問題ないので変えさせていただきました。

■

春休みに私は友だちと沖縄に行きました。

それを

△

In the spring vacation I went to Okinawa with my friend.

と書く大学生が多かった。

この文章が英語ネイティヴの人にはおかしいと感じられる、

といわれても、日本人としてはピンとこない。

正しくはこうなります。

◎

In the spring vacation I went to Okinawa

with a friend of mine.

(もしくは with one of my friends.)

△の文のどこがおかしいかというと、"my friend"といきなり書くと、

「私には友だちがひとりしかいない」と解釈されてしまうところ。

寂しい人なんだなあと思われる。

そういう人もいるかもしれないですが、ほとんどいないでしょう。

だから◎が正解となるわけです。

ただし、"my friend"と書けないわけではなく、

こういう場合、▲の2文目のようにであれば使えます。

▲

In the spring vacation I went to Okinawa

with a friend of mine.

My friend said it was warm.

ひとつの文章に出てくる2回目以降は、その話の中では

一緒に行った友だちがひとりしかいないことが提示され

読者もそう理解するので"my friend"が使えるというわけ。

なるほどね。

ちなみに僕はこの例題を英文で書けと出題されて、

"my friend"ではなく"a friend of mine"と書けましたが、

でもどうしてそうなのかは分からなかった。

なんとなくそうに違いない、と曖昧な判断に基づいていましたが、

しかし、その理由を論理的に説明されてよく分かりました。

さて、何でも洋楽に結びつけて考えてしまう僕。

その文を読んで頭に流れてきたのはもちろん。

You're My Best Friend クイーン

☆

You're My Best Friend

Queen

この場合、字義どおりに受け取ると

「貴方は僕のたったひとりで最高の友だちだ」

という意味になる、ということがこの本で分かりました。

最上級の褒め言葉だけど友だちがひとりしかいない。

(ひとりしかいないので「ベスト」フレンドに決まっている)。

でもこの場合、この歌がある前に友だちが複数(たくさん)いる

という前提があってこうなると捉えれば、普通に

「貴方は僕のたくさんの友だちの中でも最高だ」

という意味にとれるでしょう。

僕も後者の意味でずっと捉えてきましたし、

そういう人は多いのではないかと思います。

というか、前者のような想定は考えも及びませんでした。

歌は文章ではなく断片であり、

一般常識に基づいて省略される部分もあるという前提条件、

または暗黙の了解のようなものがあるのではないか。

おそらく英米その他英語ネイティヴの人も多くは、

後者の意味で解釈しているのではと想像します。

しかし、この本を読んでもうひとつの可能性に考えが及びました。

"best"といっているのだから当然「ひとり」しかいない。

それほどまでに大切な存在であることを強調したい。

日本では「ベストテン」などと"best"の誤用が多く見られるし、

僕自身も「ベスト」といいながら2つ3つ選ぶこともあるので、

「ベスト」についての解釈の幅が広い(緩い)ということかな。

あ、「誤用」と書きましたが、「外来語としての日本語」と捉えれば、

僕は納得できる部分があり、だから僕自身も使っている。

というのは多分に自己弁護的ではありますが、最近僕は

「外来語」は「日本語」であるという意識が強くなっていて

そのように考えています。

【2017年4月5日 追加補足】

この記事を上げたところ、この曲に対して、別BLOGの方に

やまももさんから書き込みをいただきました。

この曲は作曲者であるジョン・ディーコンが最愛の妻に宛てて

書いたものだそうです。

そうであれば「ひとりしかいない」のは当たり前であり、

"my friend"といきなり書いても構わないわけですね。

納得しました。

やまももさん、情報ありがとうございます。

02 ハシブトガラも友だちなの?!

あまりにも有名な「マイ・フレンド」、もう1曲ありますよね。

With A Little Help From My Friends ザ・ビートルズ

実はこっちはもっとすごいことになってしまうことが

この本を読んで分かりました。

ビートルズがオリジナルですが、ここはジョー・コッカーでいきます。

なぜって、その方がよりすごいことになっているから。

☆

With A Little Help From My Friends

Joe Cocker

これですが、

「僕の友だち何人かに少し助けてもらいながら」

という意味であると僕も解釈していたし、

そういう方は少なからずいらっしゃるかと思います。

しかし、字義通りに英語ネイティヴの人が解釈すると実は

「僕のすべての友だちに少し助けてもらいながら」

と、まさにえらいこっちゃとなるわけなんです。

友だちが10人いたら10人、100人なら100人の少しの助け。

前者の意味だと

"With a little help from some of my friends"

となるでしょうけれど、そうなるとただでさえ長いのにさらに

長くなってリズム感も悪くなり、歌として歌いにくくなりますね。

この曲の場合も、英米等英語ネイティヴの人も

クイーンのところで説明した「前提条件」「暗黙の了解」があって

「僕の友だち何人かに少し助けてもらいながら」

と解釈する人は少なくないのではないかと想像します。

ただこれ、逆にいえば

「助けてくれる人は友だちでそれ以外は友だちではなくただの知人」

という意味にもとれるわけで、そうなると解釈の幅が広がります。

03 猫は友だち

さて、"a friend of mine"といえばそのもの

You're A Friend Of Mineという曲がありますね。

ジャクソン・ブラウンとクラレンス・クレモンズが共演した曲。

当時ジャクソン・ブラウンが大嫌いだった僕ですが、

これは素直にいい歌だなあと思いました。

僕が、理由は分からないけれど最初の例題に正解したのは、

この歌のこの文句が頭にあったからでしょうね、きっと。

☆

You're A Friend Of Mine

Clarence Clemons & Jackson Browne

この曲の「僕の友だちのひとり」にリアリティがあるのは、

ブルース・スプリングスティーンのE.ストリート・バンドの

クラレンス・クレモンズとジャクソン・ブラウンという

別の流れのミュージシャンが一緒に歌うことで

ミュージシャンの交流を想起させるところでしょう。

04 猫ふたたび

最後に派生してもう1曲。

☆

My Love

Paul McCartney & Wings

ポール・マッカートニー&ウィングスのMy Love。

"love"は男性から見た女性の恋人で逆は"lover"。

恋人は普通、というか重婚が認められていない地域では

社会通念上ひとりしかいないものだから、この場合は

いきなりMy Loveで文法的にもいいのでしょう。

逆に"A Love Of Mine"なんて平気で歌う人がいたら

そりゃあ恐いから(笑)。

ちなみに、イーグルスや同名異曲エモーションズの

(The) Best Of My Loveの"love"は「愛情」であって、

「恋人の中でベスト」ということでは決してない。

ついでのついで、My Lifeも人生はひとつしかないので

いきなり出てきてもいいのでしょう。

もちろん洋楽に関わる部分以外も面白くためになる本ですが、

やっぱり僕は音楽のことを先ず考えてしまうようですね(笑)。

05

本を読みました。

『実践 日本人の英語』

マーク・ピーターゼン著

岩波新書

今回はこの本を読んで思ったこと。

大学の授業で日本語英訳文の添削指導をしていた著者が、

日本人にありがちな英語の問題点を指摘し正しい用法を

説明するというもので、とても面白くて興味深い1冊でした。

中でも印象的だったのが「マイ問題」という章。

"my friend"の使い方について

次の文章を英訳せよというお題が出されます。

ただし、ここの"Okinawa"は本書では別の土地になっていますが、

そこは変えても問題ないので変えさせていただきました。

■

春休みに私は友だちと沖縄に行きました。

それを

△

In the spring vacation I went to Okinawa with my friend.

と書く大学生が多かった。

この文章が英語ネイティヴの人にはおかしいと感じられる、

といわれても、日本人としてはピンとこない。

正しくはこうなります。

◎

In the spring vacation I went to Okinawa

with a friend of mine.

(もしくは with one of my friends.)

△の文のどこがおかしいかというと、"my friend"といきなり書くと、

「私には友だちがひとりしかいない」と解釈されてしまうところ。

寂しい人なんだなあと思われる。

そういう人もいるかもしれないですが、ほとんどいないでしょう。

だから◎が正解となるわけです。

ただし、"my friend"と書けないわけではなく、

こういう場合、▲の2文目のようにであれば使えます。

▲

In the spring vacation I went to Okinawa

with a friend of mine.

My friend said it was warm.

ひとつの文章に出てくる2回目以降は、その話の中では

一緒に行った友だちがひとりしかいないことが提示され

読者もそう理解するので"my friend"が使えるというわけ。

なるほどね。

ちなみに僕はこの例題を英文で書けと出題されて、

"my friend"ではなく"a friend of mine"と書けましたが、

でもどうしてそうなのかは分からなかった。

なんとなくそうに違いない、と曖昧な判断に基づいていましたが、

しかし、その理由を論理的に説明されてよく分かりました。

さて、何でも洋楽に結びつけて考えてしまう僕。

その文を読んで頭に流れてきたのはもちろん。

You're My Best Friend クイーン

☆

You're My Best Friend

Queen

この場合、字義どおりに受け取ると

「貴方は僕のたったひとりで最高の友だちだ」

という意味になる、ということがこの本で分かりました。

最上級の褒め言葉だけど友だちがひとりしかいない。

(ひとりしかいないので「ベスト」フレンドに決まっている)。

でもこの場合、この歌がある前に友だちが複数(たくさん)いる

という前提があってこうなると捉えれば、普通に

「貴方は僕のたくさんの友だちの中でも最高だ」

という意味にとれるでしょう。

僕も後者の意味でずっと捉えてきましたし、

そういう人は多いのではないかと思います。

というか、前者のような想定は考えも及びませんでした。

歌は文章ではなく断片であり、

一般常識に基づいて省略される部分もあるという前提条件、

または暗黙の了解のようなものがあるのではないか。

おそらく英米その他英語ネイティヴの人も多くは、

後者の意味で解釈しているのではと想像します。

しかし、この本を読んでもうひとつの可能性に考えが及びました。

"best"といっているのだから当然「ひとり」しかいない。

それほどまでに大切な存在であることを強調したい。

日本では「ベストテン」などと"best"の誤用が多く見られるし、

僕自身も「ベスト」といいながら2つ3つ選ぶこともあるので、

「ベスト」についての解釈の幅が広い(緩い)ということかな。

あ、「誤用」と書きましたが、「外来語としての日本語」と捉えれば、

僕は納得できる部分があり、だから僕自身も使っている。

というのは多分に自己弁護的ではありますが、最近僕は

「外来語」は「日本語」であるという意識が強くなっていて

そのように考えています。

【2017年4月5日 追加補足】

この記事を上げたところ、この曲に対して、別BLOGの方に

やまももさんから書き込みをいただきました。

この曲は作曲者であるジョン・ディーコンが最愛の妻に宛てて

書いたものだそうです。

そうであれば「ひとりしかいない」のは当たり前であり、

"my friend"といきなり書いても構わないわけですね。

納得しました。

やまももさん、情報ありがとうございます。

02 ハシブトガラも友だちなの?!

あまりにも有名な「マイ・フレンド」、もう1曲ありますよね。

With A Little Help From My Friends ザ・ビートルズ

実はこっちはもっとすごいことになってしまうことが

この本を読んで分かりました。

ビートルズがオリジナルですが、ここはジョー・コッカーでいきます。

なぜって、その方がよりすごいことになっているから。

☆

With A Little Help From My Friends

Joe Cocker

これですが、

「僕の友だち何人かに少し助けてもらいながら」

という意味であると僕も解釈していたし、

そういう方は少なからずいらっしゃるかと思います。

しかし、字義通りに英語ネイティヴの人が解釈すると実は

「僕のすべての友だちに少し助けてもらいながら」

と、まさにえらいこっちゃとなるわけなんです。

友だちが10人いたら10人、100人なら100人の少しの助け。

前者の意味だと

"With a little help from some of my friends"

となるでしょうけれど、そうなるとただでさえ長いのにさらに

長くなってリズム感も悪くなり、歌として歌いにくくなりますね。

この曲の場合も、英米等英語ネイティヴの人も

クイーンのところで説明した「前提条件」「暗黙の了解」があって

「僕の友だち何人かに少し助けてもらいながら」

と解釈する人は少なくないのではないかと想像します。

ただこれ、逆にいえば

「助けてくれる人は友だちでそれ以外は友だちではなくただの知人」

という意味にもとれるわけで、そうなると解釈の幅が広がります。

03 猫は友だち

さて、"a friend of mine"といえばそのもの

You're A Friend Of Mineという曲がありますね。

ジャクソン・ブラウンとクラレンス・クレモンズが共演した曲。

当時ジャクソン・ブラウンが大嫌いだった僕ですが、

これは素直にいい歌だなあと思いました。

僕が、理由は分からないけれど最初の例題に正解したのは、

この歌のこの文句が頭にあったからでしょうね、きっと。

☆

You're A Friend Of Mine

Clarence Clemons & Jackson Browne

この曲の「僕の友だちのひとり」にリアリティがあるのは、

ブルース・スプリングスティーンのE.ストリート・バンドの

クラレンス・クレモンズとジャクソン・ブラウンという

別の流れのミュージシャンが一緒に歌うことで

ミュージシャンの交流を想起させるところでしょう。

04 猫ふたたび

最後に派生してもう1曲。

☆

My Love

Paul McCartney & Wings

ポール・マッカートニー&ウィングスのMy Love。

"love"は男性から見た女性の恋人で逆は"lover"。

恋人は普通、というか重婚が認められていない地域では

社会通念上ひとりしかいないものだから、この場合は

いきなりMy Loveで文法的にもいいのでしょう。

逆に"A Love Of Mine"なんて平気で歌う人がいたら

そりゃあ恐いから(笑)。

ちなみに、イーグルスや同名異曲エモーションズの

(The) Best Of My Loveの"love"は「愛情」であって、

「恋人の中でベスト」ということでは決してない。

ついでのついで、My Lifeも人生はひとつしかないので

いきなり出てきてもいいのでしょう。

もちろん洋楽に関わる部分以外も面白くためになる本ですが、

やっぱり僕は音楽のことを先ず考えてしまうようですね(笑)。

05

2016年06月04日

ほぼほぼ

01

「ほぼほぼ」という言葉。

最近よく使われいてるということを、僕は

ひと月ほど前のネットのニュースで知りました。

その記事によれば、大雑把な記憶で申し訳ないですが、

30代以下の人は半数以上が使っているのだという。

記事を読んだ時、ほんとかぁ、と?が幾つも頭の中に並びました。

しかしそれからすぐに、職場の同僚2人、20代男性と30代女性が

立て続けに使っているのを聞いて、

ああどうやら半分くらいはほんとうなんだと思いました。

意味としては簡単で、「ほぼ」の確実さをさらに上げようというもの。

僕は新しい言葉には異様に慎重で、

僕自身が「ほぼほぼ」を使うことは当面なさそう。

なんせ「やばい」をいい意味で使うことにはまだ抵抗があるくらい。

よくない意味では普通に頻繁に使っていますが。

しかしこの「ほぼほぼ」は、使われている状況に接するに、

日本語の「誤用」や「乱れ」という類のことではなく、

表現として自然に進歩した、と僕には捉えられ、それに対して

目くじらを立てるとかそういうことはありません、念のため。

当面使わなそうなのはただ単に僕の頭が古いだけ。

ただ、僕が使えないと感じたもうひとつの要因が、

「ほぼほぼ」のイントネーション。

文字だけではなく実際に使われているのを聞いて分かったのが、

「ほぼほぼ」は「かまぼこ」と同じイントネーションで言われること。

「ほぼ」ひとつだと「保母」と同じイントネーションになるはずですが、

2つ並ぶと「保母保母」ではなく、変わるんですね。

僕は「かまぼこ」のイントネーションで「ほぼほぼ」は言えないかな。

それはあくまでも感覚の問題でうまく説明できないんだけど。

かといって「保母保母」で言うと笑われるだろうし。

なお、イントネーションは地方により違う可能性もありますが、

今回は僕が日常的に話す言葉に照らし合わせてのものであって、

もしそこで誤解などがあればお詫びします。

【2016年6月9日 追加補足】

本日のプロ野球交流戦

北海道日本ハムファイターズ対広島東予カープ

の試合中継において、GAORAで解説をしていた岩本勉氏が

「ほぼほぼ」を「保母保母」のイントネーションで言っていました。

ただし言い方が「ほぼ ほぼ」とやや間をあけていて、

「ほぼほぼ」という一つの単語を言ったというよりは、

「ほぼ」という単語を2回繰り返したような言い方でした。

これについては今後も気をつけてゆきたいと思います。

◇

「ほぼほぼ」が広まった背景についても考えてみました。

ネットの時代になり、より正確な情報がより簡単に入手でき、

かつ情報の正確性をより簡単にネットで確認できるようになった。

そのため、言うことに対してより正確さが求められるようになった。

と僕は考えました。

「ほぼ確実」とされていたことがひっくり返ったり、

「ほぼ同じ」と言われたのに予想よりも違う部分が目立ったり、

といった経験をした人も多いのかもしれない。

だから、より確実性を高める表現として「ほぼほぼ」になった。

そしてこれは、それだけ世の中がぎすぎすしてきた、

ということになるのかもしれないですが。

02

「ほぼほぼ」の話は唐突に終わります。

そしてこれまた唐突に、今日詠んだ俳句を二句ほど。

同窓会行かぬ雲間の青鳩よ 樹翔

ストーブをクロスロードで我慢せり 樹翔

もうこうなったら開き直って詠みました。

一句目、季語がない無季の句ですが、

僕は(勝手に)「青鳩」を夏の季語として使っています。

今日は高校の同窓会がありましたが、僕は参加せず、

高校から300mのA公園でアオバトを眺めていました。

二句目の季語は「ストーブ」で当然冬。

しかし、札幌はここ4日ほど寒く、昨日の夜はよっぽど

ストーブをつけようかと迷ってやめ、

クリームのWHEELS OF FIREのCDを聴き、

Crossroadsをギターで弾き歌っていました。

まあ、その間に何の因果関係もないといえばそれまでですが(笑)。

そして今日の犬たちの写真も、話題とは何ら関係ない、

いわゆる「非イメージ映像」なのでした。

03

「ほぼほぼ」という言葉。

最近よく使われいてるということを、僕は

ひと月ほど前のネットのニュースで知りました。

その記事によれば、大雑把な記憶で申し訳ないですが、

30代以下の人は半数以上が使っているのだという。

記事を読んだ時、ほんとかぁ、と?が幾つも頭の中に並びました。

しかしそれからすぐに、職場の同僚2人、20代男性と30代女性が

立て続けに使っているのを聞いて、

ああどうやら半分くらいはほんとうなんだと思いました。

意味としては簡単で、「ほぼ」の確実さをさらに上げようというもの。

僕は新しい言葉には異様に慎重で、

僕自身が「ほぼほぼ」を使うことは当面なさそう。

なんせ「やばい」をいい意味で使うことにはまだ抵抗があるくらい。

よくない意味では普通に頻繁に使っていますが。

しかしこの「ほぼほぼ」は、使われている状況に接するに、

日本語の「誤用」や「乱れ」という類のことではなく、

表現として自然に進歩した、と僕には捉えられ、それに対して

目くじらを立てるとかそういうことはありません、念のため。

当面使わなそうなのはただ単に僕の頭が古いだけ。

ただ、僕が使えないと感じたもうひとつの要因が、

「ほぼほぼ」のイントネーション。

文字だけではなく実際に使われているのを聞いて分かったのが、

「ほぼほぼ」は「かまぼこ」と同じイントネーションで言われること。

「ほぼ」ひとつだと「保母」と同じイントネーションになるはずですが、

2つ並ぶと「保母保母」ではなく、変わるんですね。

僕は「かまぼこ」のイントネーションで「ほぼほぼ」は言えないかな。

それはあくまでも感覚の問題でうまく説明できないんだけど。

かといって「保母保母」で言うと笑われるだろうし。

なお、イントネーションは地方により違う可能性もありますが、

今回は僕が日常的に話す言葉に照らし合わせてのものであって、

もしそこで誤解などがあればお詫びします。

【2016年6月9日 追加補足】

本日のプロ野球交流戦

北海道日本ハムファイターズ対広島東予カープ

の試合中継において、GAORAで解説をしていた岩本勉氏が

「ほぼほぼ」を「保母保母」のイントネーションで言っていました。

ただし言い方が「ほぼ ほぼ」とやや間をあけていて、

「ほぼほぼ」という一つの単語を言ったというよりは、

「ほぼ」という単語を2回繰り返したような言い方でした。

これについては今後も気をつけてゆきたいと思います。

◇

「ほぼほぼ」が広まった背景についても考えてみました。

ネットの時代になり、より正確な情報がより簡単に入手でき、

かつ情報の正確性をより簡単にネットで確認できるようになった。

そのため、言うことに対してより正確さが求められるようになった。

と僕は考えました。

「ほぼ確実」とされていたことがひっくり返ったり、

「ほぼ同じ」と言われたのに予想よりも違う部分が目立ったり、

といった経験をした人も多いのかもしれない。

だから、より確実性を高める表現として「ほぼほぼ」になった。

そしてこれは、それだけ世の中がぎすぎすしてきた、

ということになるのかもしれないですが。

02

「ほぼほぼ」の話は唐突に終わります。

そしてこれまた唐突に、今日詠んだ俳句を二句ほど。

同窓会行かぬ雲間の青鳩よ 樹翔

ストーブをクロスロードで我慢せり 樹翔

もうこうなったら開き直って詠みました。

一句目、季語がない無季の句ですが、

僕は(勝手に)「青鳩」を夏の季語として使っています。

今日は高校の同窓会がありましたが、僕は参加せず、

高校から300mのA公園でアオバトを眺めていました。

二句目の季語は「ストーブ」で当然冬。

しかし、札幌はここ4日ほど寒く、昨日の夜はよっぽど

ストーブをつけようかと迷ってやめ、

クリームのWHEELS OF FIREのCDを聴き、

Crossroadsをギターで弾き歌っていました。

まあ、その間に何の因果関係もないといえばそれまでですが(笑)。

そして今日の犬たちの写真も、話題とは何ら関係ない、

いわゆる「非イメージ映像」なのでした。

03

2015年04月25日

「子規庵」訪問

01

「子規庵」を訪れました。

東京に来ています。

夏井いつき著「子規365日」を読んでいて、東京都台東区根岸に

「子規庵」があることを知り、早速訪れたものです。

僕は「勝手に台東区観光大使」を名乗っていますが、

まったくもってお恥ずかしいことに、「子規庵」の存在も、

それが台東区にあることも、知りませんでした。

以前は俳句をしていなかったというのはあるでしょうけど、でも、

かの正岡子規だから、やはり知らなかったのは恥ずかしい限り。

「大使」降格、「小間使い」がやっとかな。

しかも、東京の弟の家から歩いても15分の近さ。

鶯谷駅前交番で場所を聞くと、案内の紙が用意されていて、

それを手渡されて説明を受けました。

やはり訪れる人は少なくないようですね。

入庵料(というのか?)500円を払って、靴を脱ぎ中に入る。

館内は撮影禁止ということで、外の写真を。

03

いきなりもう出てしまいました(笑)。

なんて、今は庭で藤が満開、躑躅と山吹も咲いていました。

館内ではまず5分ほどの案内のビデオを見せてくれます。

本郷にあった加賀藩の豪邸を今の根岸に移設し、

長屋として共用していた片方に子規が母と妹と3人で住み、

この地で亡くなった。

その後子規の弟子たちなどを中心に保存されることになり、

戦火で消失したものの再建されて今に至っている、とのこと。

今は東京都指定史跡となり、「子規庵保存会」が管理運営しています。

子規がまさにそこで亡くなった部屋は、やはり緊張しました。

痰一斗糸瓜の水も間に合はず

糸瓜咲て痰のつまりの仏かな

をとといのへちまの水も取らざりき

事前のビデオで、子規の絶句三句が読まれていただけに。

病床の子規の写真も展示されていて、リアルに伝わってくる。

僕は霊感ゼロですが、でも、まだ何かがあるように感じられました。

資料を見た後、俳句の投句ポストがあり、

案内の女性に進められて一句投句しました。

集められた俳句は毎月松山の子規の会に送られ、

入選するとそこで出している雑誌に載るとのことです。

まあ、僕のは無理でしょう。

その雑誌を見ると、やはり、入選した句はみな素晴らしい。

僕のは俳句「らしくない」からなあ。

04

ここの見所は、子規が愛でた庭ですね。

20坪くらいあるのかな、意外と広いと感じました。

背後にはもちろんビルが林立していますが、そこは緑が豊か。

躑躅が咲き、水引が「狐目」の葉を出し、金水引らしき葉もあり、

山吹も黄色い花を見せてくれていました。

その時は鳥はいなかったけれど、近くでキジバトが鳴いていました。

やはり俳句は自然との関わりが大切なのだと実感しました。

小さな庭は、予想以上に広い世界であり、病床の子規が

創作意欲を持ち続けることができたのも納得しました。

05

庭にはお土産販売の建物があり、幾つか買いました。

写真04右は、庭の梅の木に来た目白。

加賀様を大家に持って梅の花 子規

子規のこの家への愛情のほどと感謝の念が分かる一句ですね。

木に林檎が刺してあるのは、まあここでは目を瞑りましょう(笑)。

メジロは実際に僕も近くで見たことがあります。

これをはじめ、この庭で撮った写真が絵葉書になっています。

左は、子規直筆の絵の絵葉書のセット。

買う時に、糸瓜と鶏頭の種子がついているけどどちらがいいか

と聞かれ、僕は鶏頭を選びました。

どちらも子規の句にゆかりの深い花で、これは洒落てますね。

鶏頭は僕も毎年ホームセンターで買って育てていてなじみがあるので、

選びましたが、鶏頭の方が育てやすいと言われました。

でも、絶句に詠まれた糸瓜を選ぶのは、何か、気が引けました。

北海道では育ちにくいかも、ということを抜きにしても。

鶏頭、今年はこの種子から育ててみましょう(うまくいくかな?)。

06

他に本などを買ったので、オリジナルの袋に入れてくれました。

家に飾っておくかな。

鳥の絵は頬白に見えますが、ホオジロはこの辺りにはいないかな・・・

なんて、どうもそういうところばかり気になる・・・(笑)。

「子規365日」は先月から読んでいるのですが、

ちょうどこのタイミングでその情報に接してよかった。

来月に読んでいたら、行きたかったと後悔していたことでしょう。

また東京に来たら行こう、楽しみが増えました。

06

「子規庵」に向かう途中に、風情のある建物が。

豆腐料理のお店「笹の雪」。

ここも「子規365日」で触れられていました。

死の前年には根岸から上野まで歩いたものの、

その頃はもう大変だった、という記述もありました。

つくづく、いい本にいいタイミングで巡り会いました。

07

JR鶯谷駅南口。

この建物も意外と趣がありますね。

なお、「子規庵」に行くにはこちらではなく北口が近いです。

上野から出ると先頭車両側、ホームから降りる出口です。

同じ駅でもホームが200mあるので、駅の北口と南口は

様相がだいぶ違います。

08

鶯谷駅は、山手線側のみホームドアが設置されていました。

昨年3月に来た時はまだでしたが、東京はこういうところも

動き出すと早いんだなあと思いました。

09

鶯谷駅構内には、「梅に鶯」のタイルが随所に埋め込まれています。

ああ、だから誤解を受けるんだ、鶯も「鶯色」だし・・・

なんて、どうも僕は、鳥を見ると素直さがなくなりますね(笑)。

まあ、これはこれで楽しいですよ。

10

鶯谷駅南口のランドマーク。

昔はキャバレー、今は東京キネマ倶楽部として

貸しホールになってます。

この時も、大学生かアマチュアバンドか何かの人たちが

楽器の搬出を行っていました。

サム・スミスが来日してミニライヴを行ったのがここ。

爾来、サム・スミスが妙に鶯谷界隈にイメージが合うなあ、と・・・

そのうち誰か僕が大好きなアーティストがここでライヴしないかな。

以上、鶯谷界隈散策でした。

さて犬たち。

「犬切れ対策」として札幌を出る前に撮りためたものから。

11

いつもしかめっ面のマーサと、いつも横向くハウ。

12

そしていつも何かしら表情を作るポーラなのでした。

「子規庵」を訪れました。

東京に来ています。

夏井いつき著「子規365日」を読んでいて、東京都台東区根岸に

「子規庵」があることを知り、早速訪れたものです。

僕は「勝手に台東区観光大使」を名乗っていますが、

まったくもってお恥ずかしいことに、「子規庵」の存在も、

それが台東区にあることも、知りませんでした。

以前は俳句をしていなかったというのはあるでしょうけど、でも、

かの正岡子規だから、やはり知らなかったのは恥ずかしい限り。

「大使」降格、「小間使い」がやっとかな。

しかも、東京の弟の家から歩いても15分の近さ。

鶯谷駅前交番で場所を聞くと、案内の紙が用意されていて、

それを手渡されて説明を受けました。

やはり訪れる人は少なくないようですね。

入庵料(というのか?)500円を払って、靴を脱ぎ中に入る。

館内は撮影禁止ということで、外の写真を。

03

いきなりもう出てしまいました(笑)。

なんて、今は庭で藤が満開、躑躅と山吹も咲いていました。

館内ではまず5分ほどの案内のビデオを見せてくれます。

本郷にあった加賀藩の豪邸を今の根岸に移設し、

長屋として共用していた片方に子規が母と妹と3人で住み、

この地で亡くなった。

その後子規の弟子たちなどを中心に保存されることになり、

戦火で消失したものの再建されて今に至っている、とのこと。

今は東京都指定史跡となり、「子規庵保存会」が管理運営しています。

子規がまさにそこで亡くなった部屋は、やはり緊張しました。

痰一斗糸瓜の水も間に合はず

糸瓜咲て痰のつまりの仏かな

をとといのへちまの水も取らざりき

事前のビデオで、子規の絶句三句が読まれていただけに。

病床の子規の写真も展示されていて、リアルに伝わってくる。

僕は霊感ゼロですが、でも、まだ何かがあるように感じられました。

資料を見た後、俳句の投句ポストがあり、

案内の女性に進められて一句投句しました。

集められた俳句は毎月松山の子規の会に送られ、

入選するとそこで出している雑誌に載るとのことです。

まあ、僕のは無理でしょう。

その雑誌を見ると、やはり、入選した句はみな素晴らしい。

僕のは俳句「らしくない」からなあ。

04

ここの見所は、子規が愛でた庭ですね。

20坪くらいあるのかな、意外と広いと感じました。

背後にはもちろんビルが林立していますが、そこは緑が豊か。

躑躅が咲き、水引が「狐目」の葉を出し、金水引らしき葉もあり、

山吹も黄色い花を見せてくれていました。

その時は鳥はいなかったけれど、近くでキジバトが鳴いていました。

やはり俳句は自然との関わりが大切なのだと実感しました。

小さな庭は、予想以上に広い世界であり、病床の子規が

創作意欲を持ち続けることができたのも納得しました。

05

庭にはお土産販売の建物があり、幾つか買いました。

写真04右は、庭の梅の木に来た目白。

加賀様を大家に持って梅の花 子規

子規のこの家への愛情のほどと感謝の念が分かる一句ですね。

木に林檎が刺してあるのは、まあここでは目を瞑りましょう(笑)。

メジロは実際に僕も近くで見たことがあります。

これをはじめ、この庭で撮った写真が絵葉書になっています。

左は、子規直筆の絵の絵葉書のセット。

買う時に、糸瓜と鶏頭の種子がついているけどどちらがいいか

と聞かれ、僕は鶏頭を選びました。

どちらも子規の句にゆかりの深い花で、これは洒落てますね。

鶏頭は僕も毎年ホームセンターで買って育てていてなじみがあるので、

選びましたが、鶏頭の方が育てやすいと言われました。

でも、絶句に詠まれた糸瓜を選ぶのは、何か、気が引けました。

北海道では育ちにくいかも、ということを抜きにしても。

鶏頭、今年はこの種子から育ててみましょう(うまくいくかな?)。

06

他に本などを買ったので、オリジナルの袋に入れてくれました。

家に飾っておくかな。

鳥の絵は頬白に見えますが、ホオジロはこの辺りにはいないかな・・・

なんて、どうもそういうところばかり気になる・・・(笑)。

「子規365日」は先月から読んでいるのですが、

ちょうどこのタイミングでその情報に接してよかった。

来月に読んでいたら、行きたかったと後悔していたことでしょう。

また東京に来たら行こう、楽しみが増えました。

06

「子規庵」に向かう途中に、風情のある建物が。

豆腐料理のお店「笹の雪」。

ここも「子規365日」で触れられていました。

死の前年には根岸から上野まで歩いたものの、

その頃はもう大変だった、という記述もありました。

つくづく、いい本にいいタイミングで巡り会いました。

07

JR鶯谷駅南口。

この建物も意外と趣がありますね。

なお、「子規庵」に行くにはこちらではなく北口が近いです。

上野から出ると先頭車両側、ホームから降りる出口です。

同じ駅でもホームが200mあるので、駅の北口と南口は

様相がだいぶ違います。

08

鶯谷駅は、山手線側のみホームドアが設置されていました。

昨年3月に来た時はまだでしたが、東京はこういうところも

動き出すと早いんだなあと思いました。

09

鶯谷駅構内には、「梅に鶯」のタイルが随所に埋め込まれています。

ああ、だから誤解を受けるんだ、鶯も「鶯色」だし・・・

なんて、どうも僕は、鳥を見ると素直さがなくなりますね(笑)。

まあ、これはこれで楽しいですよ。

10

鶯谷駅南口のランドマーク。

昔はキャバレー、今は東京キネマ倶楽部として

貸しホールになってます。

この時も、大学生かアマチュアバンドか何かの人たちが

楽器の搬出を行っていました。

サム・スミスが来日してミニライヴを行ったのがここ。

爾来、サム・スミスが妙に鶯谷界隈にイメージが合うなあ、と・・・

そのうち誰か僕が大好きなアーティストがここでライヴしないかな。

以上、鶯谷界隈散策でした。

さて犬たち。

「犬切れ対策」として札幌を出る前に撮りためたものから。

11

いつもしかめっ面のマーサと、いつも横向くハウ。

12

そしていつも何かしら表情を作るポーラなのでした。

2015年03月13日

「厚切りジェイソン」が面白い

01

「厚切りジェイソン」という芸人、ご存知ですか?

僕は知らなかった。

昨日録画で観たBS日テレ「笑点デラックス」で知りました。

これが面白い!

「厚切りジェイソン」はアメリカ人。

来日してIT系企業に勤めながらお笑い芸人もしているという人。

日本語が話せ、漢字の勉強をしているのですが、

漢字は難しい、というのが彼の芸のテーマです。

話の中で「Why Japanese People!? Why!?」と、白人特有の

大袈裟なジェスチャーを交えて叫びながら説明するのが笑いどころ。

ギャグといっていいでしょう。

調べると、今年の「R-1グランプリ」に出場し、外国人として初めて

決勝まで進んだそうで、ということは割と知られているのでしょう。

僕は、「R-1グランプリ」は話題としては知っているし、今年は確か

サッカーの本田圭佑選手の真似をする人がグランプリに輝いた、

と、この辺は「めざましテレビ」で知っている、でもそれくらいでした。

その「R-1グランプリ」の際の映像がYou-Tubeにあったので、

百聞は一見に如かず、ここで観ていただければと思います。

先ずは、「Why Japanese People!? Why!?」と叫ぶギャグが

単純に面白く、そこが来る度に、分かっていても大笑い。

しかし、それ以上に感心したのが、漢字に対する見方、考え方。

日本に生まれ育った者としては、それこそ小学校、いやその前から

漢字というものが周りにあってそれを覚えるのが当たり前であり、

覚える漢字の数も多いので、なぜそうなったかというのは、

いちいち確認しながら覚えることはなかった、少なくとも僕は。

いわば、学校のシステムの中で機械的に覚えていく。

たまに、ふとした瞬間に、見慣れた漢字が違って見えることがあり、

そうかそういう意味だったんだ、と思うことはありますが。

しかし、大人になって日本に来て漢字を覚えると、

そうか、ひとつずつ意味を考えながら覚えていくのか、と

そういう視点がとても新鮮でした。

同時に、あまりにも慣れ過ぎている漢字というものに対して、

もっと敬意を払わなければと、反省の念も抱きました。

このネタで最も感心したのが、「円」

「どこにもまるい部分がない、角ばかり、why?」

まったくその通り、でもそう思ったことはなかった。

同じ「まる」でも「丸」は垂れている部分が曲線だけど、「円」は違う。

ただ、僕が文章を書いていて「まるい」ものを表す際には、

「円」の漢字は使わず、もっぱら「丸」を使うのは、考えてみると、

感覚的に「円」は「まるくない」と感じているのかもしれない。

ただ、「えんけい」は「円」を使わざるを得ないですが。

そしてこれ、住んでいる「円山」と「丸谷才一」があるので、

僕には特に身近な漢字であるだけに、感心ひとしおでした。

「R-1」のこの映像にはなく、「笑点DX」で披露していたネタで

もうひとつとっても感心したのが「点」=「てん」。

部首の「れんが」では「点」を4つ打って漢字を書き上げてから

「Why Japanese People!? Why!?」、

「なんでこんなに「点」があるの? 「、」でいいじゃない!!」

ごもっとっも!

「笑点」だけに座布団3枚あげたい。

でも中には「努」のように、不満ばかり言うわけではないのが、

お笑いのネタとしては趣向を凝らしていていい。

「女の又のために力を入れる、ふむ、それはどこの国でも同じだ」

と納得してしまうのが可笑しい。

そして最後に「憂鬱」と一気に書いて、

難しいと叫びながら終わる。

でもちゃんと書いているのが可笑しい。

なるほど、お笑いとしてもいいですね。

ちなみに僕は自慢じゃないけれど「憂鬱」書けます。

大学1年の時に出たピンク・フロイドのアルバム

A MOMENTRY LAPSE OF REASONの邦題が

「鬱」だったのでそこで覚えたのでした。

02

僕はお笑い系のテレビ番組はほとんど観ないので、

「笑点」に出たところでお笑い芸人さんの「本業」に初めて接する

ということが非常に多いです。

「サンドウィッチマン」も「スギちゃん」も「キンタロー。」もそうでした。

BSの「笑点デラックス」は、前半は地上波と同じ内容で、

「大喜利」は地上波ではカットされた部分も完全収録しています。

そして後半に若手芸人を取り上げるコーナーがあって、

「厚切りジェイソン」はそこで知りましたが、

これだけ面白く感心したのは初めてでした。

今度東京に行った時、浅草演芸ホールに出てくれないかな(笑)。

「厚切りジェイソン」が気に入ったのは、もうひとつ、

日本人は昔から日本に来て日本語を話し日本を好きになる外国人に

特に強い思い入れがある、という面があるのでしょうね。

僕は昭和の人間だから、それ、大いにありますよ(笑)。

決して上から目線で言っているつもりはないのですが、

こういう方は嬉しいですね。

そしてやはり、僕は日本語のことを考えるのが好きだから、

それこそ「目から鱗」でした。

まあ、漢字は中国由来だとか、今の漢字は簡略化したものだとか、

そういうこまかいことは今回は抜きにして楽しみました。

「厚切りジェイソン」という名前は「厚切りベーコン」と、

JasonとBaconで韻を踏んでいるのも、なるほど、面白い。

この辺はロック的な感覚ですが、でも日本に来てから、

「厚切りベーコン」がそう聞こえたのかもしれないですね。

そして今日は13日の金曜日、「ジェイソン」の話題にはぴったり、

というのもこの記事を上げた理由なのでした。

03

今回の写真は、本日の3頭にて。

01にちゃんとポーラが写っていますからね(笑)。

「厚切りジェイソン」という芸人、ご存知ですか?

僕は知らなかった。

昨日録画で観たBS日テレ「笑点デラックス」で知りました。

これが面白い!

「厚切りジェイソン」はアメリカ人。

来日してIT系企業に勤めながらお笑い芸人もしているという人。

日本語が話せ、漢字の勉強をしているのですが、

漢字は難しい、というのが彼の芸のテーマです。

話の中で「Why Japanese People!? Why!?」と、白人特有の

大袈裟なジェスチャーを交えて叫びながら説明するのが笑いどころ。

ギャグといっていいでしょう。

調べると、今年の「R-1グランプリ」に出場し、外国人として初めて

決勝まで進んだそうで、ということは割と知られているのでしょう。

僕は、「R-1グランプリ」は話題としては知っているし、今年は確か

サッカーの本田圭佑選手の真似をする人がグランプリに輝いた、

と、この辺は「めざましテレビ」で知っている、でもそれくらいでした。

その「R-1グランプリ」の際の映像がYou-Tubeにあったので、

百聞は一見に如かず、ここで観ていただければと思います。

先ずは、「Why Japanese People!? Why!?」と叫ぶギャグが

単純に面白く、そこが来る度に、分かっていても大笑い。

しかし、それ以上に感心したのが、漢字に対する見方、考え方。

日本に生まれ育った者としては、それこそ小学校、いやその前から

漢字というものが周りにあってそれを覚えるのが当たり前であり、

覚える漢字の数も多いので、なぜそうなったかというのは、

いちいち確認しながら覚えることはなかった、少なくとも僕は。

いわば、学校のシステムの中で機械的に覚えていく。

たまに、ふとした瞬間に、見慣れた漢字が違って見えることがあり、

そうかそういう意味だったんだ、と思うことはありますが。

しかし、大人になって日本に来て漢字を覚えると、

そうか、ひとつずつ意味を考えながら覚えていくのか、と

そういう視点がとても新鮮でした。

同時に、あまりにも慣れ過ぎている漢字というものに対して、

もっと敬意を払わなければと、反省の念も抱きました。

このネタで最も感心したのが、「円」

「どこにもまるい部分がない、角ばかり、why?」

まったくその通り、でもそう思ったことはなかった。

同じ「まる」でも「丸」は垂れている部分が曲線だけど、「円」は違う。

ただ、僕が文章を書いていて「まるい」ものを表す際には、

「円」の漢字は使わず、もっぱら「丸」を使うのは、考えてみると、

感覚的に「円」は「まるくない」と感じているのかもしれない。

ただ、「えんけい」は「円」を使わざるを得ないですが。

そしてこれ、住んでいる「円山」と「丸谷才一」があるので、

僕には特に身近な漢字であるだけに、感心ひとしおでした。

「R-1」のこの映像にはなく、「笑点DX」で披露していたネタで

もうひとつとっても感心したのが「点」=「てん」。

部首の「れんが」では「点」を4つ打って漢字を書き上げてから

「Why Japanese People!? Why!?」、

「なんでこんなに「点」があるの? 「、」でいいじゃない!!」

ごもっとっも!

「笑点」だけに座布団3枚あげたい。

でも中には「努」のように、不満ばかり言うわけではないのが、

お笑いのネタとしては趣向を凝らしていていい。

「女の又のために力を入れる、ふむ、それはどこの国でも同じだ」

と納得してしまうのが可笑しい。

そして最後に「憂鬱」と一気に書いて、

難しいと叫びながら終わる。

でもちゃんと書いているのが可笑しい。

なるほど、お笑いとしてもいいですね。

ちなみに僕は自慢じゃないけれど「憂鬱」書けます。

大学1年の時に出たピンク・フロイドのアルバム

A MOMENTRY LAPSE OF REASONの邦題が

「鬱」だったのでそこで覚えたのでした。

02

僕はお笑い系のテレビ番組はほとんど観ないので、

「笑点」に出たところでお笑い芸人さんの「本業」に初めて接する

ということが非常に多いです。

「サンドウィッチマン」も「スギちゃん」も「キンタロー。」もそうでした。

BSの「笑点デラックス」は、前半は地上波と同じ内容で、

「大喜利」は地上波ではカットされた部分も完全収録しています。

そして後半に若手芸人を取り上げるコーナーがあって、

「厚切りジェイソン」はそこで知りましたが、

これだけ面白く感心したのは初めてでした。

今度東京に行った時、浅草演芸ホールに出てくれないかな(笑)。

「厚切りジェイソン」が気に入ったのは、もうひとつ、

日本人は昔から日本に来て日本語を話し日本を好きになる外国人に

特に強い思い入れがある、という面があるのでしょうね。

僕は昭和の人間だから、それ、大いにありますよ(笑)。

決して上から目線で言っているつもりはないのですが、

こういう方は嬉しいですね。

そしてやはり、僕は日本語のことを考えるのが好きだから、

それこそ「目から鱗」でした。

まあ、漢字は中国由来だとか、今の漢字は簡略化したものだとか、

そういうこまかいことは今回は抜きにして楽しみました。

「厚切りジェイソン」という名前は「厚切りベーコン」と、

JasonとBaconで韻を踏んでいるのも、なるほど、面白い。

この辺はロック的な感覚ですが、でも日本に来てから、

「厚切りベーコン」がそう聞こえたのかもしれないですね。

そして今日は13日の金曜日、「ジェイソン」の話題にはぴったり、

というのもこの記事を上げた理由なのでした。

03

今回の写真は、本日の3頭にて。

01にちゃんとポーラが写っていますからね(笑)。

2014年02月01日

昔は「アル・パシーノ」だった

01

今日は外国人の名前のカタカナ表記について考えてみます。

僕は、BLOGというかたちで多くの方に文章を読んでいただいており、

この件については常に意識しながら生活しているつもりです。

「今月の読書2013年12月号」(記事はこちら)で取り上げた

小林信彦さんの『人生は五十一から』の中に、まさにそのことに

触れた話があり、それを読んでこの記事を書くに及びました。

読書の記事の際に読後の感想としてそのことを書いていましたが、

長くなりすぎたので別の機会に記事にしようと考えたものであって、

その記事からは削除し、敢えてこの話題にまったく触れませんでした。

先ずは、1998年に書かれたそのエッセイ、

「バーリンか、ベルリンか」の一部を書き出してみます。

なお、引用にあたり、引用者は改行などを施していますが、

今回は表記については数字以外は原文通りに行うものとします。

◎

バーリンか、ベルリンか

<ギョエテとは 俺のことかと ゲーテ言い>

という昔の川柳がある。

ドイツの文豪ゲーテを<ギョエテ>と発音していた時代のものだから、

明治の終わりか、大正時代か。

そんな時もあったのかとぼくは考えるが、<ゲーテ>は間違いで

<ギョエテ>が正しいと怒っている学者がいるかも知れない。

とにかく、外国人の名前をカタカナで表記するのはむずかしい。

いまでこそ演技の鬼のアル・パチーノであるが、1970年代の前半の

二枚目時代には、日本ではアル・パシーノと呼ばれている。

(中略)

そのうちに、日本でも、パシーノとパチーノが入り乱れ、

やがて、パチーノに定着した。

困るのは、ご当人が途中から名前の呼び方を変えるケースである。

その典型的な例がRonald Reaganだろう。

これは、どう読んでも、ロナルド・リーガンで、

日本の1974年の人名事典でも、そうなっている。

アクション映画で主役と脇役を演じたが、

ぼくの印象ではB級映画の主役というところだ。

66年からカリフォルニア州知事、80年に大統領に当選するが、

そのころから、自分を<レーガン>と呼んでくれと言い出した。

今では、レーガンという方が通じやすいだろう。

Warren Beattyのケースはどうなのか。

日本人が読み間違えたということだろうか。

『草原の輝き』『俺たちに明日はない』-ずっと

ウォーレン・ビーティだった。

人名事典でもそうなっている。

どういうわけか、近年になって、

俺の苗字は<ベイティ>だと言い出した。

当人がそういうのでは、反対することもないから、

今の人名事典では<ベイティ>になっている。

(中略)

監督のスタンリー・キューブリックは、昔は<カブリック>と

表記されていたが、最近は<クーブリック>とか<クブリック>

が正しいという人があり、そうなっている事典もある。

Kubrickだから、どうとでも読めるのだが、

外国人名のカタカナ表記は一種の約束事だと割り切らないと、

こうした不毛の情熱が突っ走ってしまう。

外国人名のカタカナ表記をすべて正しくしよう(!)と考えた人が

映画ジャーナリズムにいたらしく、キネマ旬報社の事典に

こうした傾向が見られる。

先日ある翻訳書に<クーカー>とあったので、なんだかわからず、

前後の文脈から<ジョージ・キューカー>監督らしいと推測した。

<キューカー>という表記が正しいかどうかは別として、少なくとも

60年ぐらいそう表記されていたので、一つの約束事である。

勝手に変えられては、意味が通じなくなる。

(中略)

<人名は正確を期したい>という事典編纂者の気持ちは

わからないではないが、外人と話してみれば、

<キューブリック>でも<クブリック>でも

大した違いはないことがわかるだろう。

よほど英語が達者でない限り、どの道、

一度では通じないのである。

特に、事典は長く使われるものなので、

<キューカー=クーカー>とでもしておいてくれないと、

無用の混乱が生じる。

何年前か忘れたが、ニューヨークで(演劇評論家の)

大平(和登)さんと話をしている時に、当時はまだ百何歳かで

生きていたアーヴィング・バーリンの噂になった。

いうまでもなく、名曲「ホワイト・クリスマス」の作詞・作曲者である。

(中略)、大平さんがぽつりと言った。

「バーリンも、本当は(表記すれば)ベルリンなんだけどな」

なるほど。

バーリンの百歳記念のビデオなどを観ると、Berlinは、

<バーリン>と<ベルリン>の真中くらいにきこえる。

英語圏に生きる大平さんにとっては、<ベルリン>に近いようだ。

「大平さん、それを書かないでください」とぼくは言った。

「日本には<正しい外人名表記>に狂っているオタクがいますから」

(中略)

結論-

日本語で書く限り、<正確な外人名表記>というものはない。

多少の不満はあっても、長い間に作られた約束事、

記号と考えるべきだろう。

◎

02

僕は、なるほどと納得する反面、痛いところを突かれた、と

読み終わってから苦笑いをしました。

なお、今回は話が長く複雑になるので、

人名だけに絞って話を進めます。

この話を読んで真っ先に思い出したのが、榊原郁恵の歌

「アル・パシーノ+(たす)アラン・ドロン<(より)あなた」

僕が小学生時代にテレビで見て聞いて知った曲ですが、

当時はまだ僕は映画を観ていなくて、でもアラン・ドロンは

CMにも出てあまりにも有名で名前を覚えやすくて知っていたから、

アル・パシーノという俳優もいるんだな、と覚えました。

当時はかの『ゴッドファーザー』の後で、

アル・「パシーノ」の人気が上がった頃だったのでしょう。

高校に入ってから真面目に映画を観るようになると、

Al Pacinoは「アル・パチーノ」と呼ばれ表記されていました。

あれ、それって榊原郁恵の歌の人のことでしょ!?

と思ったものでしたが、今思えば、その5年くらいの間に

表記が変わりつつあった、まさにその頃だったようですね。

彼はイタリア系だから、イタリア語としての読みをなるべく

原音に近いカタカナで表すと「パチーノ」のほうが正解。

でも、英語では「パシーノ」と読ませたのかもしれない。

英語で"c+i"だけで「チ」と読ませる単語は思い浮かばないし。

そしてこれは僕の推測ですが、昔の日本の映画関係の人は

「パチーノ」よりは「パシーノ」のほうがスマートに聞こえるので、

二枚目として売りたくてそう表記するようになったのかな、と。

写真01、1974年公開の映画『ゴッドファーザー Part II』のパンフレット、

02、その中ではやはり「アル・パシーノ」と記されています。

ただ、いつから「パチーノ」になったかはまだ調べていません。

映画のパンフレットがある場所がとにかく寒い部屋なので・・・

でも、『ゴッドファーザー Part III』ではもう「パチーノ」になっていたはず。

と思ってよく見ると、なんとこのパンフレット、肝心の英語の表記が

間違ってますね、"Pachino"になっている。

今この記事を書いていて気づきました、なんだか面白い。

しかし、もし仮に"Pachino"であるなら、英語で読んでも

「パシーノ」「パチーノ」両方が考えられるから困ったもの。

しかもそれをイタリア語で読むと「パキーノ」とまた違う読みに

なってしまうのだから、もうわけが分からないですね(笑)。

なんて、話を広げすぎました、戻ります。

Warren Beattyも、高校時代に『俺たちに明日はない』を

テレビで見た時は「ビーティ」で、その後暫くそうでしたが、

90年代のいつの頃からか「ベイティ」になっていたと思う。

アル・「パチーノ」と共演した1990年の『ディック・トレイシー』、

マドンナも出ていたその映画ではまだ「ビーティ」でした。

キューブリックは今でもキューブリックですかね、一般的には。

キューカー監督の部分、「60年も慣れ親しんできたので勝手に

変えられては困る」という小林信彦さんには説得力がありますね。

そうですよね、60年まではいかないけれど、今更

Michael Jacksonを「マイクル・ジャクスン」と書かれても、

マイケル・ジャクソンがムーンウォークをする姿が想像できないし、

ジャイケルマクソンも困るでしょう。

ただ、"son"について、George Harrisonが「ジョージ・ハリスン」となり

いわば「表記揺れ」があるわけですが、これについてはかつて

「なぜ「ジャクソン」なのに「ハリスン」なのか・・・」という記事(こちら)

を上げて考察していたので、ご興味があるかたはお読みください。

しかし、これについてはおそらく、「ジャクソン」でも「ハリスン」でも、

外国でも通じると思います。

なぜかといえば、"-son"の部分はアクセントがない部分であり、

アクセントがない部分は適当な発音でも大丈夫だからと、

僕は高校時代に英語の実習教育で来ていた先生に教わったように、

曖昧に発音しておけばいい、自然とそうなるものではないかと。

もちろん日本語的な平板のアクセントでは通じないでしょうけど、

「ハリスン」の場合は「ハ」を強く読めば大丈夫のはず。

むしろ、"Ha-"や"Ja-"の"a"の発音が通じない可能性が高そう。

ちなみに、なぜGeorge Harrisonだけ「ハリスン」になったのかは、

当時の東芝EMIの担当者だった石坂さんがそう決めたから、

というのが僕が考えた結論でした、念のため。

この話には出てきませんが(小林信彦さんはロックは聴かないらしい)、

Van Halenの表記はいまだに一定しない。

レコード会社は「ヴァン・ヘイレン」と表記していますが、

北海道新聞のCD評の記事では「バン・ヘーレン」と表記されていました。

他に、「ヴァン・ヘレン」も見たことがあります、というか、中学時代

僕が初めて接した彼らの表記はそれだったことを思い出しました。

おそらく新聞社や出版社ごとに表記の基準が設けられており、

それは統一されたものではないからこうなるのでしょう。

でも、僕は「バン・ヘーレン」という表記を見ると、先ずは頭の中で

水鳥の「バン」が首を前後に振りながら水上を泳ぎ始め、次に

「ベ平連」を思い出してしまいます。

なお、僕は「ベ平連」=「ベトナムに平和を! 市民連合」は

リアルタイムではないですよ、本で知りました、念のため(笑)。

03

閑話休題、1月31日は青空が見られない予報だったのに、

朝だけ晴れて青空が見えました。

僕は音楽の記事をよく書くわけですが、アーティスト名について、

英語での読みに近いカタカタ表記ではなく、

基本は日本のレコード会社の表記で書くことにしています。

Led Zeppelinは(レッド・ゼプリンではなく)「レッド・ツェッペリン」

Peter Gabrielは(ゲイブリエルではなく)「ガブリエル」というように。

ただし、例外がいくつかあります。

先ずDire Straits、レコード会社は「ダイアー・ストレイツ」と

書いていますが、僕は「ダイア・ストレイツ」と書きます。

彼らの場合、30歳くらいになるまで国内盤を買ったことがなく、

そう表記されているのを知らなかったのです。

続いて(Diana Ross & The) Supremes、

レコード会社は「シュープリームス」ですが、

僕は「スープリームス」と書いています。

これ、"Superman" は「スーパーマン」ですからね。

いよいよ明後日に迫った"Superbowl"が

「シューパーボウル」だとなんだか力が抜けてしまう(笑)。

もうひとつ、"Supremes"の人気や評価が日本では低そうだから、

もっと聴いてほしくて敢えてそう書いてやろう、という、

ささやかにもほどがある反骨心があってのことです(笑)。

多分、シュークリームに似ていて覚えやすいので

日本では「シュープリームス」になったのでしょうかね。

ところで、これについて面白い話があります。

NHK-BSで年末年始にかけて、みうらじゅんと安斎肇が司会をする

ちょっと笑える洋楽のビデオクリップを集めた番組が放送されました。

その中で彼女たちの曲、ヴァニラ・ファッジでも有名な

You Keep Me Hanging Onが紹介されていましたが、最初はそれ、

ダイアナ・ロス&ザ・「サプリームス」と書かれていました。

それに気づいた安斎さんが「これってシュープリームスだよね」

と言い、以降は「シュープリームス」として話を進めてゆきました。

この例は"Kubrick"と同じですね、読もうと思えば3通りある。

NHKのその番組の制作者がシュープリームスを知らないのだろう、

と推測しましたが、ただ、僕が使っている英和辞典

「リーダーズ英和辞典」1990年版(研究社)では、

「サプリーム」になる発音記号は記されていないので、

それ以前の読み間違いの可能性もありそうです。

もしかして今は「サプリーム」の読みもあるのかな、アメリカでも。

もうひとつは、Graham Nash、CSNのあの人ですね。

レコード会社は「グラハム」・ナッシュと表記していますが、

僕は「グレアム」・ナッシュと英国風の発音で書いています。

この"Graham"は曲者で、『第三の男』などで有名な英国の小説家

Graham Greenは「グレアム・グリーン」と昔から呼んで書いていて、

文学は例外なのか、という意見もありました。

ところが、1980年代後半になって、英国のブラーのメンバーである

Graham Coxonが「グレアム」・コクソンという「名前」になった。

そうであるならナッシュも「グレアム」であっていいのではないか。

と、ささやかな抵抗をしているのであります。

ただ、NFLで現役のニューオーリンズ・セインツのタイトエンドは

「グラハム」と呼ばれており、「グレアム」に固まるわけではないようで。

「グレアム」・コクソンは一種のファッションでそうつけたのでしょうね。

当時の日本はバブルの上に外国に多くの視線を送っていた、

そんな時期でもありましたし。

04

今日の犬たちは俳優風に決めた・・・つもりの写真を。

さて、外国人の名前の表記について、今は昔に比べると

You-Tubeなどインターネットで現地の発音を音として接する機会が

増えたことで、かえって昔より安定しない可能性がありますね。

そうそう、「ダルビッシュ」投手はDarvishで"v"ですが、彼は多分

「ダルビッシュ」として日本の役所に届け出ているのだと思い、

その場合は本人の意志を尊重する、ということになりますね。

ここまで書いてそういうのもなんですが、結局のところこの問題は

日本語と英語が違う以上、永遠に解決をみないのです。

まあ、解決しないから逆に話としては面白いともいえますが。

僕も以前はどちらかといえば原音主義に傾いていましたが、最近、

特に丸谷才一さんの本を読むようになってから考えが少し変わりました。

同じ音でも人により、ものにより、状況により、違う文字で表すことで、

その人の持っている雰囲気に合わせようというのが日本人の情緒であり、

日本人には合っているのかもしれない、ということ。

そうですよね、僕だって、"Graham"の例でいえば、

CSNの人は「グレアム」でもいいけれど(あくまでも僕の感覚では)、

レインボーの2代目ヴォーカルGraham Bonnetは

「グラハム」・ボネットじゃないと逆になんだかくすぐったい感じがします。

また、"Kubrick"の例でも分かるように、英語だって同じ母音で

読み方がひとつではないものがあるので、人により事例により

違ってもいいのではないか、とも思います。

もっと大元のそもそもの話をすれば、他の言語と違い、

同じ母音の文字で(子音もあるけど)読み方が違う

英語がいけないのだ、というところまでたどり着きますね。

まあ、英語はいろいろな言語から吸収して成り立ったのだろうから、

そうなるのは仕方ない、むしろ読み方の違いの中に、英語の

言語としての歴史が刻まれていということなのでしょう。

05

壁の前でシリアスな顔を見せるハウ。

結論、はないんだけど、でもひとまずまとめると、

小林信彦さんの引用文の最後、太字で示したように

日本人として日本の社会で生きていく上では、

約束事と割り切る必要がある、ということでしょうね。

ここでもまたもっと大元のことを書くと、日本で生活する上では、

カタカナはカタカナで使うとして、英語の原語の発音を

しっかりと覚える、ただそれだけでことは済むと考えます。

だって、小林克也さん、Michael Jacksonの曲を紹介する時は

「マイクゥル・ジェァクスン」と英語で発音しますが、

日本語の地の文では「マイケル・ジャクソン」と言っていますから。

でも、その上で敢えて僕が違う表記で書くのは、

一種の遊びだと思ってください。

カッコつけたいだけ、と捉えていただいても構わないですが、

いつものへそ曲がりの逆の発想で、決められないのであれば、

そういうやつがいてもいいのではないか、ということで。

寛容な言い方をすれば「癖」でしょうかね。

或いは、そういう問題があることへの皮肉の意味もあるかもしれない。

長くなりましたが、結論が出ないお話にお付き合いいただき

ありがとうございます。

最後は、窓越しに目で訴えるポーラの写真にて。

06

今日は外国人の名前のカタカナ表記について考えてみます。

僕は、BLOGというかたちで多くの方に文章を読んでいただいており、

この件については常に意識しながら生活しているつもりです。

「今月の読書2013年12月号」(記事はこちら)で取り上げた

小林信彦さんの『人生は五十一から』の中に、まさにそのことに

触れた話があり、それを読んでこの記事を書くに及びました。

読書の記事の際に読後の感想としてそのことを書いていましたが、

長くなりすぎたので別の機会に記事にしようと考えたものであって、

その記事からは削除し、敢えてこの話題にまったく触れませんでした。

先ずは、1998年に書かれたそのエッセイ、

「バーリンか、ベルリンか」の一部を書き出してみます。

なお、引用にあたり、引用者は改行などを施していますが、

今回は表記については数字以外は原文通りに行うものとします。

◎

バーリンか、ベルリンか

<ギョエテとは 俺のことかと ゲーテ言い>

という昔の川柳がある。

ドイツの文豪ゲーテを<ギョエテ>と発音していた時代のものだから、

明治の終わりか、大正時代か。

そんな時もあったのかとぼくは考えるが、<ゲーテ>は間違いで

<ギョエテ>が正しいと怒っている学者がいるかも知れない。

とにかく、外国人の名前をカタカナで表記するのはむずかしい。

いまでこそ演技の鬼のアル・パチーノであるが、1970年代の前半の

二枚目時代には、日本ではアル・パシーノと呼ばれている。

(中略)

そのうちに、日本でも、パシーノとパチーノが入り乱れ、

やがて、パチーノに定着した。

困るのは、ご当人が途中から名前の呼び方を変えるケースである。

その典型的な例がRonald Reaganだろう。

これは、どう読んでも、ロナルド・リーガンで、

日本の1974年の人名事典でも、そうなっている。

アクション映画で主役と脇役を演じたが、

ぼくの印象ではB級映画の主役というところだ。

66年からカリフォルニア州知事、80年に大統領に当選するが、

そのころから、自分を<レーガン>と呼んでくれと言い出した。

今では、レーガンという方が通じやすいだろう。

Warren Beattyのケースはどうなのか。

日本人が読み間違えたということだろうか。

『草原の輝き』『俺たちに明日はない』-ずっと

ウォーレン・ビーティだった。

人名事典でもそうなっている。

どういうわけか、近年になって、

俺の苗字は<ベイティ>だと言い出した。

当人がそういうのでは、反対することもないから、

今の人名事典では<ベイティ>になっている。

(中略)

監督のスタンリー・キューブリックは、昔は<カブリック>と

表記されていたが、最近は<クーブリック>とか<クブリック>

が正しいという人があり、そうなっている事典もある。

Kubrickだから、どうとでも読めるのだが、

外国人名のカタカナ表記は一種の約束事だと割り切らないと、

こうした不毛の情熱が突っ走ってしまう。

外国人名のカタカナ表記をすべて正しくしよう(!)と考えた人が

映画ジャーナリズムにいたらしく、キネマ旬報社の事典に

こうした傾向が見られる。

先日ある翻訳書に<クーカー>とあったので、なんだかわからず、

前後の文脈から<ジョージ・キューカー>監督らしいと推測した。

<キューカー>という表記が正しいかどうかは別として、少なくとも

60年ぐらいそう表記されていたので、一つの約束事である。

勝手に変えられては、意味が通じなくなる。

(中略)

<人名は正確を期したい>という事典編纂者の気持ちは

わからないではないが、外人と話してみれば、

<キューブリック>でも<クブリック>でも

大した違いはないことがわかるだろう。

よほど英語が達者でない限り、どの道、

一度では通じないのである。

特に、事典は長く使われるものなので、

<キューカー=クーカー>とでもしておいてくれないと、

無用の混乱が生じる。

何年前か忘れたが、ニューヨークで(演劇評論家の)

大平(和登)さんと話をしている時に、当時はまだ百何歳かで

生きていたアーヴィング・バーリンの噂になった。

いうまでもなく、名曲「ホワイト・クリスマス」の作詞・作曲者である。

(中略)、大平さんがぽつりと言った。

「バーリンも、本当は(表記すれば)ベルリンなんだけどな」

なるほど。

バーリンの百歳記念のビデオなどを観ると、Berlinは、

<バーリン>と<ベルリン>の真中くらいにきこえる。

英語圏に生きる大平さんにとっては、<ベルリン>に近いようだ。

「大平さん、それを書かないでください」とぼくは言った。

「日本には<正しい外人名表記>に狂っているオタクがいますから」

(中略)

結論-

日本語で書く限り、<正確な外人名表記>というものはない。

多少の不満はあっても、長い間に作られた約束事、

記号と考えるべきだろう。

◎

02

僕は、なるほどと納得する反面、痛いところを突かれた、と

読み終わってから苦笑いをしました。

なお、今回は話が長く複雑になるので、

人名だけに絞って話を進めます。

この話を読んで真っ先に思い出したのが、榊原郁恵の歌

「アル・パシーノ+(たす)アラン・ドロン<(より)あなた」

僕が小学生時代にテレビで見て聞いて知った曲ですが、

当時はまだ僕は映画を観ていなくて、でもアラン・ドロンは

CMにも出てあまりにも有名で名前を覚えやすくて知っていたから、

アル・パシーノという俳優もいるんだな、と覚えました。

当時はかの『ゴッドファーザー』の後で、

アル・「パシーノ」の人気が上がった頃だったのでしょう。

高校に入ってから真面目に映画を観るようになると、

Al Pacinoは「アル・パチーノ」と呼ばれ表記されていました。

あれ、それって榊原郁恵の歌の人のことでしょ!?

と思ったものでしたが、今思えば、その5年くらいの間に

表記が変わりつつあった、まさにその頃だったようですね。

彼はイタリア系だから、イタリア語としての読みをなるべく

原音に近いカタカナで表すと「パチーノ」のほうが正解。

でも、英語では「パシーノ」と読ませたのかもしれない。

英語で"c+i"だけで「チ」と読ませる単語は思い浮かばないし。

そしてこれは僕の推測ですが、昔の日本の映画関係の人は

「パチーノ」よりは「パシーノ」のほうがスマートに聞こえるので、

二枚目として売りたくてそう表記するようになったのかな、と。

写真01、1974年公開の映画『ゴッドファーザー Part II』のパンフレット、

02、その中ではやはり「アル・パシーノ」と記されています。

ただ、いつから「パチーノ」になったかはまだ調べていません。

映画のパンフレットがある場所がとにかく寒い部屋なので・・・

でも、『ゴッドファーザー Part III』ではもう「パチーノ」になっていたはず。

と思ってよく見ると、なんとこのパンフレット、肝心の英語の表記が

間違ってますね、"Pachino"になっている。

今この記事を書いていて気づきました、なんだか面白い。

しかし、もし仮に"Pachino"であるなら、英語で読んでも

「パシーノ」「パチーノ」両方が考えられるから困ったもの。

しかもそれをイタリア語で読むと「パキーノ」とまた違う読みに

なってしまうのだから、もうわけが分からないですね(笑)。

なんて、話を広げすぎました、戻ります。

Warren Beattyも、高校時代に『俺たちに明日はない』を

テレビで見た時は「ビーティ」で、その後暫くそうでしたが、

90年代のいつの頃からか「ベイティ」になっていたと思う。

アル・「パチーノ」と共演した1990年の『ディック・トレイシー』、

マドンナも出ていたその映画ではまだ「ビーティ」でした。

キューブリックは今でもキューブリックですかね、一般的には。

キューカー監督の部分、「60年も慣れ親しんできたので勝手に

変えられては困る」という小林信彦さんには説得力がありますね。

そうですよね、60年まではいかないけれど、今更

Michael Jacksonを「マイクル・ジャクスン」と書かれても、

マイケル・ジャクソンがムーンウォークをする姿が想像できないし、

ジャイケルマクソンも困るでしょう。

ただ、"son"について、George Harrisonが「ジョージ・ハリスン」となり

いわば「表記揺れ」があるわけですが、これについてはかつて

「なぜ「ジャクソン」なのに「ハリスン」なのか・・・」という記事(こちら)

を上げて考察していたので、ご興味があるかたはお読みください。

しかし、これについてはおそらく、「ジャクソン」でも「ハリスン」でも、

外国でも通じると思います。

なぜかといえば、"-son"の部分はアクセントがない部分であり、

アクセントがない部分は適当な発音でも大丈夫だからと、

僕は高校時代に英語の実習教育で来ていた先生に教わったように、

曖昧に発音しておけばいい、自然とそうなるものではないかと。

もちろん日本語的な平板のアクセントでは通じないでしょうけど、

「ハリスン」の場合は「ハ」を強く読めば大丈夫のはず。

むしろ、"Ha-"や"Ja-"の"a"の発音が通じない可能性が高そう。

ちなみに、なぜGeorge Harrisonだけ「ハリスン」になったのかは、

当時の東芝EMIの担当者だった石坂さんがそう決めたから、

というのが僕が考えた結論でした、念のため。

この話には出てきませんが(小林信彦さんはロックは聴かないらしい)、

Van Halenの表記はいまだに一定しない。

レコード会社は「ヴァン・ヘイレン」と表記していますが、

北海道新聞のCD評の記事では「バン・ヘーレン」と表記されていました。

他に、「ヴァン・ヘレン」も見たことがあります、というか、中学時代

僕が初めて接した彼らの表記はそれだったことを思い出しました。

おそらく新聞社や出版社ごとに表記の基準が設けられており、

それは統一されたものではないからこうなるのでしょう。

でも、僕は「バン・ヘーレン」という表記を見ると、先ずは頭の中で

水鳥の「バン」が首を前後に振りながら水上を泳ぎ始め、次に

「ベ平連」を思い出してしまいます。

なお、僕は「ベ平連」=「ベトナムに平和を! 市民連合」は

リアルタイムではないですよ、本で知りました、念のため(笑)。

03

閑話休題、1月31日は青空が見られない予報だったのに、

朝だけ晴れて青空が見えました。

僕は音楽の記事をよく書くわけですが、アーティスト名について、

英語での読みに近いカタカタ表記ではなく、

基本は日本のレコード会社の表記で書くことにしています。

Led Zeppelinは(レッド・ゼプリンではなく)「レッド・ツェッペリン」

Peter Gabrielは(ゲイブリエルではなく)「ガブリエル」というように。

ただし、例外がいくつかあります。

先ずDire Straits、レコード会社は「ダイアー・ストレイツ」と

書いていますが、僕は「ダイア・ストレイツ」と書きます。

彼らの場合、30歳くらいになるまで国内盤を買ったことがなく、

そう表記されているのを知らなかったのです。

続いて(Diana Ross & The) Supremes、

レコード会社は「シュープリームス」ですが、

僕は「スープリームス」と書いています。

これ、"Superman" は「スーパーマン」ですからね。

いよいよ明後日に迫った"Superbowl"が

「シューパーボウル」だとなんだか力が抜けてしまう(笑)。

もうひとつ、"Supremes"の人気や評価が日本では低そうだから、

もっと聴いてほしくて敢えてそう書いてやろう、という、

ささやかにもほどがある反骨心があってのことです(笑)。

多分、シュークリームに似ていて覚えやすいので

日本では「シュープリームス」になったのでしょうかね。

ところで、これについて面白い話があります。

NHK-BSで年末年始にかけて、みうらじゅんと安斎肇が司会をする

ちょっと笑える洋楽のビデオクリップを集めた番組が放送されました。

その中で彼女たちの曲、ヴァニラ・ファッジでも有名な

You Keep Me Hanging Onが紹介されていましたが、最初はそれ、

ダイアナ・ロス&ザ・「サプリームス」と書かれていました。

それに気づいた安斎さんが「これってシュープリームスだよね」

と言い、以降は「シュープリームス」として話を進めてゆきました。

この例は"Kubrick"と同じですね、読もうと思えば3通りある。

NHKのその番組の制作者がシュープリームスを知らないのだろう、

と推測しましたが、ただ、僕が使っている英和辞典

「リーダーズ英和辞典」1990年版(研究社)では、

「サプリーム」になる発音記号は記されていないので、

それ以前の読み間違いの可能性もありそうです。

もしかして今は「サプリーム」の読みもあるのかな、アメリカでも。

もうひとつは、Graham Nash、CSNのあの人ですね。

レコード会社は「グラハム」・ナッシュと表記していますが、

僕は「グレアム」・ナッシュと英国風の発音で書いています。

この"Graham"は曲者で、『第三の男』などで有名な英国の小説家

Graham Greenは「グレアム・グリーン」と昔から呼んで書いていて、

文学は例外なのか、という意見もありました。

ところが、1980年代後半になって、英国のブラーのメンバーである

Graham Coxonが「グレアム」・コクソンという「名前」になった。

そうであるならナッシュも「グレアム」であっていいのではないか。

と、ささやかな抵抗をしているのであります。

ただ、NFLで現役のニューオーリンズ・セインツのタイトエンドは

「グラハム」と呼ばれており、「グレアム」に固まるわけではないようで。

「グレアム」・コクソンは一種のファッションでそうつけたのでしょうね。

当時の日本はバブルの上に外国に多くの視線を送っていた、

そんな時期でもありましたし。

04

今日の犬たちは俳優風に決めた・・・つもりの写真を。

さて、外国人の名前の表記について、今は昔に比べると

You-Tubeなどインターネットで現地の発音を音として接する機会が

増えたことで、かえって昔より安定しない可能性がありますね。

そうそう、「ダルビッシュ」投手はDarvishで"v"ですが、彼は多分

「ダルビッシュ」として日本の役所に届け出ているのだと思い、

その場合は本人の意志を尊重する、ということになりますね。

ここまで書いてそういうのもなんですが、結局のところこの問題は

日本語と英語が違う以上、永遠に解決をみないのです。

まあ、解決しないから逆に話としては面白いともいえますが。

僕も以前はどちらかといえば原音主義に傾いていましたが、最近、

特に丸谷才一さんの本を読むようになってから考えが少し変わりました。

同じ音でも人により、ものにより、状況により、違う文字で表すことで、

その人の持っている雰囲気に合わせようというのが日本人の情緒であり、

日本人には合っているのかもしれない、ということ。

そうですよね、僕だって、"Graham"の例でいえば、

CSNの人は「グレアム」でもいいけれど(あくまでも僕の感覚では)、

レインボーの2代目ヴォーカルGraham Bonnetは

「グラハム」・ボネットじゃないと逆になんだかくすぐったい感じがします。

また、"Kubrick"の例でも分かるように、英語だって同じ母音で

読み方がひとつではないものがあるので、人により事例により

違ってもいいのではないか、とも思います。

もっと大元のそもそもの話をすれば、他の言語と違い、

同じ母音の文字で(子音もあるけど)読み方が違う

英語がいけないのだ、というところまでたどり着きますね。

まあ、英語はいろいろな言語から吸収して成り立ったのだろうから、

そうなるのは仕方ない、むしろ読み方の違いの中に、英語の

言語としての歴史が刻まれていということなのでしょう。

05

壁の前でシリアスな顔を見せるハウ。

結論、はないんだけど、でもひとまずまとめると、

小林信彦さんの引用文の最後、太字で示したように

日本人として日本の社会で生きていく上では、

約束事と割り切る必要がある、ということでしょうね。

ここでもまたもっと大元のことを書くと、日本で生活する上では、

カタカナはカタカナで使うとして、英語の原語の発音を

しっかりと覚える、ただそれだけでことは済むと考えます。

だって、小林克也さん、Michael Jacksonの曲を紹介する時は

「マイクゥル・ジェァクスン」と英語で発音しますが、

日本語の地の文では「マイケル・ジャクソン」と言っていますから。

でも、その上で敢えて僕が違う表記で書くのは、

一種の遊びだと思ってください。

カッコつけたいだけ、と捉えていただいても構わないですが、

いつものへそ曲がりの逆の発想で、決められないのであれば、

そういうやつがいてもいいのではないか、ということで。

寛容な言い方をすれば「癖」でしょうかね。

或いは、そういう問題があることへの皮肉の意味もあるかもしれない。

長くなりましたが、結論が出ないお話にお付き合いいただき

ありがとうございます。

最後は、窓越しに目で訴えるポーラの写真にて。

06

2013年11月17日

廃止の「廃」という漢字についての考察

01 ハウも「何かがおかしい」と気づいた・・・

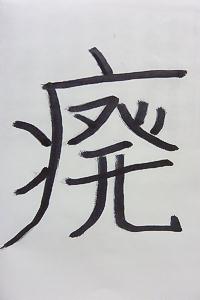

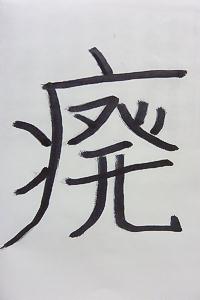

この写真を見て、

guitarbirdはろくに漢字も書けないのか、と思われたかた・・・

もちろん、わけがあってのことです。

よろしければ、もう少しお付き合いください。

◇

最近のニュースで僕が興味深く見ているのが

「事業仕分け」です。

今まで見えなかった部分がだんだんと見えてきて、

ま、僕は若者ではないので怒るまではいかないけど(笑)、

なぜ、どうしてそんなことが、とよく不思議に思います。

例えば、外郭団体で時給5,000円の人が働いている、とか・・・

ただし、ここでは、事業仕分け自体を話題にするわけではないので、

この話はまた、機会があれば。

このニュースを見ていて僕は、

ここ15年以上ずっと思ってきていて、

「やっぱり」と思い直したことがあります。

それは、

廃止の「廃」という漢字

です。

この「廃」という漢字を書く際に

「广=まだれ」に「発」ではなく、

このように

02

「疒=やまいだれ」に「発」と書く人をたまに見かけるのです。

なんだか「今年の漢字」みたいになっていますが(笑)、

そういえばあれもケチがついたんだったっけ・・・

それはともかく、事業仕分けのニュースを見ていると、

結果が紙に手書きで「廃止」と書き出されるのですが、映像の中に、

「疒=やまいだれ」に「発」の文字に見つけました。

僕は、このように手書きされる場合は、思わず探してしまいます。

僕がそのことに気づいたのは、僕はかつて、短期間ですが、

市場調査でアンケートを実施する会社でアルバイトをしていて、

その時、車のアンケートの集計作業において、回答用紙に、

「廃車」の「廃」を「疒=やまいだれ」に「発」と書いていた人を、

1人や2人ではなく、少なくない数を見つけたからでした。

「广=まだれ」の他の文字、「庁」「府」「店」などは、

「疒=やまいだれ」で書かれることはほとんど起こらないのでしょうけど、

「廃」だけはこの現象が起こるのですが、これ、僕は、

「廃」は、「病」とつながるイメージを

持たれやすいからではないかな、

と考えています。

もちろんPCでは、文書でもBLOGでも、

「疒=やまいだれ」に「発」は変換には入っていないので

間違いようがないでしょう。

しかし、PCの普及で手書きの機会が減ることにより、

今後は、手書きの際のこの間違いが増えるのかもしれない、

と僕は思っています。

と、この記事、僕にしては珍しく(笑)、

考えをあまりこねくり回さないでここで終わります。

考えがここに、割と簡単に収束しているからです。

◆

しかし、それだけでは面白くないので(僕が、ですが)、

「廃」に絡んだ話題をもう少しだけ。

というのも、6月の黒松内遠征の際に撮影しておきながら、

記事にしていなかった話題があることを思い出したからです。

それが、これ

03

寿都の市街地より少し東の国道沿いで見つけた、

鉄道「廃」線跡の橋梁です。

だけど、寿都に鉄道が走っていたという話は、

あまり深くないてっちゃんの僕は知らなくて、

写真だけ撮り、家に帰って調べたところ、

「寿都鉄道」なる鉄道がかつて存在し、

1971年に廃線になっていたことが分かりました。

へえ、そうなんだ。

北海道は、廃線跡がたくさん見られますね。

既に僕が記事で上げたものだけでも、

幌加内の橋梁、新得のトンネル跡、

初山別の橋梁、根北線の橋梁などがありますし、

通る度に記事にしようと思いつつ、

まだ出来ていない場所もたくさんあります。

04

ちなみに、この旧寿都鉄道の橋梁跡は、国道沿いにある、

やはり「廃業」したガソリンスタンドの後ろすぐに見えます。

この「CALTEX」と人の目みたいな日本石油のマークも

懐かしいですね。

◇

さらにもう1枚。

05

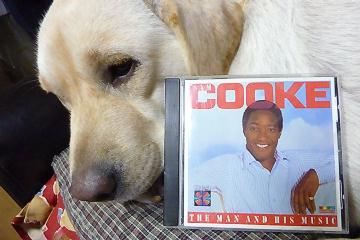

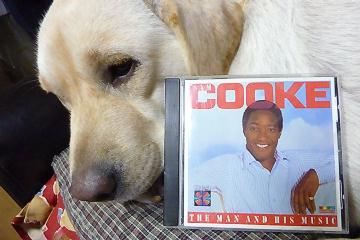

SAM COOKE - THE MAN AND HIS MUSIC

僕が愛聴してきたサム・クックのこのベスト盤も、

現在は「廃盤」になっています。

CD時代になって、この後幾つかサムのベスト盤は出たのですが、

これよりいい編集のものには当たっていません。

だから今でも愛聴盤。

いずれにせよ、

「廃」という漢字は、寂しさをそそられる漢字ですね。

この写真を見て、

guitarbirdはろくに漢字も書けないのか、と思われたかた・・・

もちろん、わけがあってのことです。

よろしければ、もう少しお付き合いください。

◇

最近のニュースで僕が興味深く見ているのが

「事業仕分け」です。

今まで見えなかった部分がだんだんと見えてきて、

ま、僕は若者ではないので怒るまではいかないけど(笑)、

なぜ、どうしてそんなことが、とよく不思議に思います。

例えば、外郭団体で時給5,000円の人が働いている、とか・・・

ただし、ここでは、事業仕分け自体を話題にするわけではないので、

この話はまた、機会があれば。

このニュースを見ていて僕は、

ここ15年以上ずっと思ってきていて、

「やっぱり」と思い直したことがあります。

それは、

廃止の「廃」という漢字

です。

この「廃」という漢字を書く際に

「广=まだれ」に「発」ではなく、

このように

02

「疒=やまいだれ」に「発」と書く人をたまに見かけるのです。

なんだか「今年の漢字」みたいになっていますが(笑)、

そういえばあれもケチがついたんだったっけ・・・

それはともかく、事業仕分けのニュースを見ていると、

結果が紙に手書きで「廃止」と書き出されるのですが、映像の中に、

「疒=やまいだれ」に「発」の文字に見つけました。

僕は、このように手書きされる場合は、思わず探してしまいます。

僕がそのことに気づいたのは、僕はかつて、短期間ですが、

市場調査でアンケートを実施する会社でアルバイトをしていて、

その時、車のアンケートの集計作業において、回答用紙に、

「廃車」の「廃」を「疒=やまいだれ」に「発」と書いていた人を、

1人や2人ではなく、少なくない数を見つけたからでした。

「广=まだれ」の他の文字、「庁」「府」「店」などは、

「疒=やまいだれ」で書かれることはほとんど起こらないのでしょうけど、

「廃」だけはこの現象が起こるのですが、これ、僕は、

「廃」は、「病」とつながるイメージを

持たれやすいからではないかな、

と考えています。

もちろんPCでは、文書でもBLOGでも、

「疒=やまいだれ」に「発」は変換には入っていないので

間違いようがないでしょう。

しかし、PCの普及で手書きの機会が減ることにより、

今後は、手書きの際のこの間違いが増えるのかもしれない、

と僕は思っています。

と、この記事、僕にしては珍しく(笑)、

考えをあまりこねくり回さないでここで終わります。

考えがここに、割と簡単に収束しているからです。

◆

しかし、それだけでは面白くないので(僕が、ですが)、

「廃」に絡んだ話題をもう少しだけ。

というのも、6月の黒松内遠征の際に撮影しておきながら、

記事にしていなかった話題があることを思い出したからです。

それが、これ

03

寿都の市街地より少し東の国道沿いで見つけた、

鉄道「廃」線跡の橋梁です。

だけど、寿都に鉄道が走っていたという話は、

あまり深くないてっちゃんの僕は知らなくて、

写真だけ撮り、家に帰って調べたところ、

「寿都鉄道」なる鉄道がかつて存在し、

1971年に廃線になっていたことが分かりました。

へえ、そうなんだ。

北海道は、廃線跡がたくさん見られますね。

既に僕が記事で上げたものだけでも、

幌加内の橋梁、新得のトンネル跡、

初山別の橋梁、根北線の橋梁などがありますし、

通る度に記事にしようと思いつつ、

まだ出来ていない場所もたくさんあります。

04

ちなみに、この旧寿都鉄道の橋梁跡は、国道沿いにある、

やはり「廃業」したガソリンスタンドの後ろすぐに見えます。

この「CALTEX」と人の目みたいな日本石油のマークも

懐かしいですね。

◇

さらにもう1枚。

05

SAM COOKE - THE MAN AND HIS MUSIC

僕が愛聴してきたサム・クックのこのベスト盤も、

現在は「廃盤」になっています。

CD時代になって、この後幾つかサムのベスト盤は出たのですが、

これよりいい編集のものには当たっていません。

だから今でも愛聴盤。

いずれにせよ、

「廃」という漢字は、寂しさをそそられる漢字ですね。

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト