2017年03月13日

BLUE AND LONESOME ローリング・ストーンズ

01

BLUE AND LONESOME

Rolling Stones

ブルー・アンド・ロンサム

ローリング・ストーンズ

(2016)

ローリング・ストーンズの新譜の話をします。

昨年12月にリリースされたBLUE AND LONESOME

あのストーンズが原点に立ち返ってブルーズのカヴァーをやる。

大きな期待を持って迎えられました。

まあ僕もその口のひとりではありましたが。

リリースされるともう絶賛の嵐。

このアルバムをいいと言わなければロックを聴いてはいけない。

とでもいいたいような勢いであったと、僕は感じていました。

「ローリング・ストーン」誌ではリリース後間もないというのに、

2016年ロックアルバム選上位に入っていて少々驚いたり。

まあ、RS誌はその名前からして当然でしょうけれど、でも

そうした雰囲気がネットで意見を書く人の間に漂っていた、

そんな感じを受けました。

そのことに対して批判するつもりも毛頭ありません。

ただ、僕はそう感じて、少しばかり恐かったのです。

しかし、次に書くことは多少批判めいているかもしれない、

という覚悟で続けます。

このアルバムをいいと思い、ブルーズが分からないと

ロックという音楽は分からないし聴いてはいけない。

そんな意識が見え隠れしてやいなかったかな、と、

これはあくまでも僕が感じたことですが。

僕はブルーズは好きです。

数年前からCDを買って聴くようになりました。

僕はブルーズを分かろうとして聴いていました。

ええ、カッコつけたかった部分もあったでしょう。

僕自身が、ブルーズを分からなければロックが分からない、

と思っていた節もありました。

でも、結局、僕にはブルーズは分からなかった。

もちろんこの人はブルーズだ、この音楽はブルーズっぽい

というのは頭では分かります。

でも、体、感覚では分からないし体現できない。

僕はバンドなど人前で演奏しない人間ではあり、

外国に行ったことがない日本人だからか、ブルーズの感覚が

頭ではなく体でなんて分かるはずがない。

ブルーズを歌うなんてできるわけがない。

じゃあ、ブルーズが「分かる」ってどういうことだ?

ここで「分かる」(わかる)という言葉を

「新明解国語辞典第7版」(三省堂)で引いてみると

わかる

未解決(未確認)の事柄について、推理・推論をめぐらしたり

適切な情報を拠りどころにしたり 実際に経験したりして、

確信の持てる(客観性のある)判断が下せる状態になる。

結構難しいですね(笑)。

僕が引っかかったのは「実際に経験したりして」の一文。

上記のように外国にも行ったことがないしバンドなど

人前で演奏したり歌ったりしたこともないので、

僕にはこの部分が欠けています。

この説明では書かれている全てが必須条件ではないと

受け取れますが、でもないよりはあった方がいいのでしょう。

だからやっぱり僕はブルーズは「分からない」。

昨年前半までの僕なら、そこである種の危機感を抱いたでしょう。

ブルーズが分からなきゃロックは分からないぜ。

だからこのアルバムは何が何でも分からなきゃいけないんだ。

僕自身ブルーズが分からないと認めたくなかったのもありました。

でも、今はもう音楽に対してある部分冷めたので、

それで焦ったりなんてことにはならなくなりました。

冷めたというか、冷静に聴けるようになったと

ここは前向きに解釈して先に進めます。

僕は結局ブルーズは分からなかったけれど、

ブルーズを聴くのは大好きになりました。

それまでの自分からすれば意外なほどに。

その結果が、ブルーズに「凝る」のではなく、

ブルーズを「ただ聴くのが楽しい」という境地に達しました。

境地というのも大袈裟か、今日の僕は大袈裟過ぎるかな(笑)。

あ、と思ったけど、60枚CDラックをブルーズ専用にして

それが埋まるほど買って聴いたので、凝ったといえばそうかな、

前言お詫びして訂正した方がいいかもしれない。

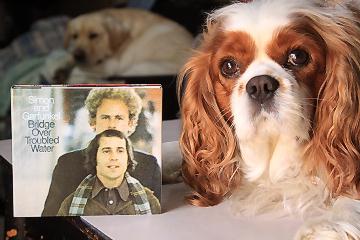

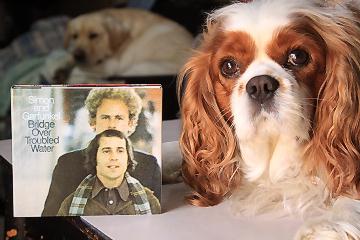

02

しばし休憩。

フィッシュアイレンズ=魚眼レンズを使うようになって、

今日が初めてのアルバム記事、ということで撮ってみました。

四角いはずのCDが線が曲がって写るのが面白い。

次もまたやってみよう。

閑話休題(長い閑話だった)。

ローリング・ストーンズのBLUE AND LONESOME

僕は、「普通にとてもいい」くらいに気に入りました。

もう少しいうと「予想していたよりはよかった」。

僕がそう感じたのは、単なるブルーズのコピーではなく、

もうこれはローリング・ストーンズでしかないと感じられたから。

全体のサウンド、チャーリー・ワッツのドラムスの感覚、

ギターの音色と入り方、そしてミック・ジャガーのヴォーカルまで、

僕には「ローリング・ストーンズにしか」聴こえませんでした。

特にミックのヴォーカルは最初に聴いた時(もう3か月前か)、

こりゃブルーズではなくどう聴いてもミックじゃないか

とスピーカーに向かって話しかけそうになったくらい。

ブルーズだと思って聴くとこれはある種滑稽な歌い方じゃない?

4曲目All Of Your Loveの最初"All"と叫ぶところなんか、もう。

6曲目"I was talking to the policeman"と歌うところの

声の軋みや刻み方もミックらしいし。

BLUE AND LONESOMEというアルバムタイトルが

そもそもストーンズらしいイディオムで、

僕は最初に聞いて笑ってしまいました。

(バカにするという意味では決してありません、念のため)。

ミック自身ももしかしてブルーズらしく歌わなくていい

と思えるようになったのではないか。

ミック自身の変化というより、世の中が受け入れるようになった、

ということなのかもしれないと思いました。

時々聴いています、1週間に2回くらいかな。

1月中盤からひと月「クラシック月間」には聴かなかったけれど、

その後やっぱりこれは好きだと思い直しそれくらい聴いてます。

僕にとっては根詰めて聴くものではないけれど、

時々聴くとかなりいい、という感じのアルバムです。

さてここで収録曲。

根詰めて聴いていないのでいつものように

各曲について具には書けません、悪しからず。

1曲目:Just Your Fool

2曲目:Commit A Crime

3曲目:Blue And Lonesome

4曲目:All Of Your Love

5曲目:I Gotta Go

6曲目:Everybody Knows About My Good Thing

7曲目:Ride'em On Down

8曲目:Hate To See You Go

9曲目:Hoo Doo Blues

10曲目:Little Rain

11曲目:Just Like I Treat You

12曲目:I Can't Quit You Baby

僕が知っていたのはたった1曲、12曲目。

レッド・ツェッペリンがアルバムで演奏しているからですが

(1枚目とCODA)、でもあれは最後が"Babe"だったから

これは同じ曲ではないのかな、と思ったり。

まあ僕のブルーズなんてそんなものです。

ただ、ですね、知らない古くていい曲を教えてくれるという点では

やっぱりローリング・ストーンズはロックであり続けている、

というのは嬉しいし心強いですね。

事実この中で新たに気に入った曲もあるし。

結局のところ、これはローリング・ストーンズだからいいのです。

僕はローリング・ストーンズが大好きなのだから、

という身も蓋もないことが今日の結論。

ただし、ブルーズが分からない人間だと自覚した今は、

ストーンズのどこが好きかも分からなくなったのですが・・・

ではアルバムから1曲。

☆

Hate To See You Go

Rolling Stones

(2016)

ところで、ストーンズのこのアルバムに対して感じたことに

デジャヴ感覚があることに気づきました。

ポール・マッカートニーのNEWが新譜で出た時。

やはりRS誌でその年のTop10以内に選ばれていました。

Top50のほとんどは若手であったのに、です。

(ジョン・フォガティもTop10に入っていたのは嬉しかったですが)。

若い聴き手に対してロックを作り上げてきた人だから、

これは聴いておきなさいという教示的な意味もあるのかな、と。

そしてやっぱり、そういう時代になったのかな。

音楽(に限らずだけど)の趣味が多様化し、

ネット上では、「思想」というと大袈裟かもだけど、

核となり拠り所となる考えが求められている。

僕みたいに、「分からないけどこれは好き」という思いは、

レコード盤に静電気で寄ってくる塵みたいなものであり、

戯言に過ぎないのかもしれないですね。

そしてこの記事は、僕のブルーズが分からないという恨み節、

でもありますかね。

まあそれでも、僕は基本、「わかる・わからない」よりは

「好きかどうか」で音楽の話を文章にしている人間だし、

ブルーズが分からない以上好きかどうかを書くしかできないので、

これからもそんな戯言記事を上げてゆこうとは思います。

繰り返し、音楽への愛情は薄れていませんからね。

最後は今朝の3ショットにて。

03

BLUE AND LONESOME

Rolling Stones

ブルー・アンド・ロンサム

ローリング・ストーンズ

(2016)

ローリング・ストーンズの新譜の話をします。

昨年12月にリリースされたBLUE AND LONESOME

あのストーンズが原点に立ち返ってブルーズのカヴァーをやる。

大きな期待を持って迎えられました。

まあ僕もその口のひとりではありましたが。

リリースされるともう絶賛の嵐。

このアルバムをいいと言わなければロックを聴いてはいけない。

とでもいいたいような勢いであったと、僕は感じていました。

「ローリング・ストーン」誌ではリリース後間もないというのに、

2016年ロックアルバム選上位に入っていて少々驚いたり。

まあ、RS誌はその名前からして当然でしょうけれど、でも

そうした雰囲気がネットで意見を書く人の間に漂っていた、

そんな感じを受けました。

そのことに対して批判するつもりも毛頭ありません。

ただ、僕はそう感じて、少しばかり恐かったのです。

しかし、次に書くことは多少批判めいているかもしれない、

という覚悟で続けます。

このアルバムをいいと思い、ブルーズが分からないと

ロックという音楽は分からないし聴いてはいけない。

そんな意識が見え隠れしてやいなかったかな、と、

これはあくまでも僕が感じたことですが。

僕はブルーズは好きです。

数年前からCDを買って聴くようになりました。

僕はブルーズを分かろうとして聴いていました。

ええ、カッコつけたかった部分もあったでしょう。

僕自身が、ブルーズを分からなければロックが分からない、

と思っていた節もありました。

でも、結局、僕にはブルーズは分からなかった。

もちろんこの人はブルーズだ、この音楽はブルーズっぽい

というのは頭では分かります。

でも、体、感覚では分からないし体現できない。

僕はバンドなど人前で演奏しない人間ではあり、

外国に行ったことがない日本人だからか、ブルーズの感覚が

頭ではなく体でなんて分かるはずがない。

ブルーズを歌うなんてできるわけがない。

じゃあ、ブルーズが「分かる」ってどういうことだ?

ここで「分かる」(わかる)という言葉を

「新明解国語辞典第7版」(三省堂)で引いてみると

わかる

未解決(未確認)の事柄について、推理・推論をめぐらしたり

適切な情報を拠りどころにしたり 実際に経験したりして、

確信の持てる(客観性のある)判断が下せる状態になる。

結構難しいですね(笑)。

僕が引っかかったのは「実際に経験したりして」の一文。

上記のように外国にも行ったことがないしバンドなど

人前で演奏したり歌ったりしたこともないので、

僕にはこの部分が欠けています。

この説明では書かれている全てが必須条件ではないと

受け取れますが、でもないよりはあった方がいいのでしょう。

だからやっぱり僕はブルーズは「分からない」。

昨年前半までの僕なら、そこである種の危機感を抱いたでしょう。

ブルーズが分からなきゃロックは分からないぜ。

だからこのアルバムは何が何でも分からなきゃいけないんだ。

僕自身ブルーズが分からないと認めたくなかったのもありました。

でも、今はもう音楽に対してある部分冷めたので、

それで焦ったりなんてことにはならなくなりました。

冷めたというか、冷静に聴けるようになったと

ここは前向きに解釈して先に進めます。

僕は結局ブルーズは分からなかったけれど、

ブルーズを聴くのは大好きになりました。

それまでの自分からすれば意外なほどに。

その結果が、ブルーズに「凝る」のではなく、

ブルーズを「ただ聴くのが楽しい」という境地に達しました。

境地というのも大袈裟か、今日の僕は大袈裟過ぎるかな(笑)。

あ、と思ったけど、60枚CDラックをブルーズ専用にして

それが埋まるほど買って聴いたので、凝ったといえばそうかな、

前言お詫びして訂正した方がいいかもしれない。

02

しばし休憩。

フィッシュアイレンズ=魚眼レンズを使うようになって、

今日が初めてのアルバム記事、ということで撮ってみました。

四角いはずのCDが線が曲がって写るのが面白い。

次もまたやってみよう。

閑話休題(長い閑話だった)。

ローリング・ストーンズのBLUE AND LONESOME

僕は、「普通にとてもいい」くらいに気に入りました。

もう少しいうと「予想していたよりはよかった」。

僕がそう感じたのは、単なるブルーズのコピーではなく、

もうこれはローリング・ストーンズでしかないと感じられたから。

全体のサウンド、チャーリー・ワッツのドラムスの感覚、

ギターの音色と入り方、そしてミック・ジャガーのヴォーカルまで、

僕には「ローリング・ストーンズにしか」聴こえませんでした。

特にミックのヴォーカルは最初に聴いた時(もう3か月前か)、

こりゃブルーズではなくどう聴いてもミックじゃないか

とスピーカーに向かって話しかけそうになったくらい。

ブルーズだと思って聴くとこれはある種滑稽な歌い方じゃない?

4曲目All Of Your Loveの最初"All"と叫ぶところなんか、もう。

6曲目"I was talking to the policeman"と歌うところの

声の軋みや刻み方もミックらしいし。

BLUE AND LONESOMEというアルバムタイトルが

そもそもストーンズらしいイディオムで、

僕は最初に聞いて笑ってしまいました。

(バカにするという意味では決してありません、念のため)。

ミック自身ももしかしてブルーズらしく歌わなくていい

と思えるようになったのではないか。

ミック自身の変化というより、世の中が受け入れるようになった、

ということなのかもしれないと思いました。

時々聴いています、1週間に2回くらいかな。

1月中盤からひと月「クラシック月間」には聴かなかったけれど、

その後やっぱりこれは好きだと思い直しそれくらい聴いてます。

僕にとっては根詰めて聴くものではないけれど、

時々聴くとかなりいい、という感じのアルバムです。

さてここで収録曲。

根詰めて聴いていないのでいつものように

各曲について具には書けません、悪しからず。

1曲目:Just Your Fool

2曲目:Commit A Crime

3曲目:Blue And Lonesome

4曲目:All Of Your Love

5曲目:I Gotta Go

6曲目:Everybody Knows About My Good Thing

7曲目:Ride'em On Down

8曲目:Hate To See You Go

9曲目:Hoo Doo Blues

10曲目:Little Rain

11曲目:Just Like I Treat You

12曲目:I Can't Quit You Baby

僕が知っていたのはたった1曲、12曲目。

レッド・ツェッペリンがアルバムで演奏しているからですが

(1枚目とCODA)、でもあれは最後が"Babe"だったから

これは同じ曲ではないのかな、と思ったり。

まあ僕のブルーズなんてそんなものです。

ただ、ですね、知らない古くていい曲を教えてくれるという点では

やっぱりローリング・ストーンズはロックであり続けている、

というのは嬉しいし心強いですね。

事実この中で新たに気に入った曲もあるし。

結局のところ、これはローリング・ストーンズだからいいのです。

僕はローリング・ストーンズが大好きなのだから、

という身も蓋もないことが今日の結論。

ただし、ブルーズが分からない人間だと自覚した今は、

ストーンズのどこが好きかも分からなくなったのですが・・・

ではアルバムから1曲。

☆

Hate To See You Go

Rolling Stones

(2016)

ところで、ストーンズのこのアルバムに対して感じたことに

デジャヴ感覚があることに気づきました。

ポール・マッカートニーのNEWが新譜で出た時。

やはりRS誌でその年のTop10以内に選ばれていました。

Top50のほとんどは若手であったのに、です。

(ジョン・フォガティもTop10に入っていたのは嬉しかったですが)。

若い聴き手に対してロックを作り上げてきた人だから、

これは聴いておきなさいという教示的な意味もあるのかな、と。

そしてやっぱり、そういう時代になったのかな。

音楽(に限らずだけど)の趣味が多様化し、

ネット上では、「思想」というと大袈裟かもだけど、

核となり拠り所となる考えが求められている。

僕みたいに、「分からないけどこれは好き」という思いは、

レコード盤に静電気で寄ってくる塵みたいなものであり、

戯言に過ぎないのかもしれないですね。

そしてこの記事は、僕のブルーズが分からないという恨み節、

でもありますかね。

まあそれでも、僕は基本、「わかる・わからない」よりは

「好きかどうか」で音楽の話を文章にしている人間だし、

ブルーズが分からない以上好きかどうかを書くしかできないので、

これからもそんな戯言記事を上げてゆこうとは思います。

繰り返し、音楽への愛情は薄れていませんからね。

最後は今朝の3ショットにて。

03

2016年11月29日

57TH & 9TH スティングの新譜

01

57TH & 9TH

Sting

ニューヨーク9番街57丁目

スティング

(2016)

スティングの新作が出ました。

プロモーション来日して今日明日とテレビを賑わせるようですね。

今回のアルバムは実に久しぶりにロックに帰ってきたと

リリース前から話題になっており、僕も期待していました。

そうです、スティングがロックに帰ってきたのです!

僕も最初は、ああそうなんだぁに毛が生えたくらいにしか

思っていなかったのですが、実際の音を聴くとやっぱり

大好きなミュージシャンだから冷静ではいられなくなりますよね。

最近は、日々の生活の中で時々「スティングがロックに帰ってきた」

と思い出し笑いをしそうになるくらい。

あ、変な人ですかね(笑)。

ロックに帰ってきた。

2003年のSACRED LOVEより後はクラシックだったり、

ミュージカルだったりクリスマスっぽいのと、ロックから離れていた。

それらの作品も好きなものはあるけれど、正直、

もうロックはやらないかもしれないと思うと寂しかった。

前作THE LAST SHIPはなんとAC/DCのブライアン・ジョンソンが

参加するなど今度こそロックと期待したのですが、

オリジナルの新曲を使ってはいたものの企画盤でがっかり。

「ああそうなんだに毛が生えたくらい」と書いたのは、

前作で「騙されて」期待度が低かったからなのでした。

もちろんスティングにそのつもりは毛頭ないでしょうけれど。

でも、今度はほんとうにロックに帰ってきた。

しかし、ソロ初期の頃のナイフで切り裂くような

鋭いメッセージを突きつけるというのではまるでない。

聴くだけでこっちが緊張するような音楽ではない。

かといってAOR的にソフトになったというのとも違う。

(断っておきますが決してAORを批判するものではありません)。

そう、ロックなんです。

ロックという音楽は本来は適度にハードな音で聴かせるもの、

と僕は思っていて、ビートルズもストーンズもそうですが、

スティングの新作はまさにロックのど真ん中といった趣の音です。

だから聴きやすい!

洋楽ロックを好んで聴き育った人には素直に受け入れられる。

もちろん細かに聴くとクラシックだったりエスニックだったりの

影響はうかがえますが、それも込みでのロックミュージック。

今の時代、それだけでもう十分嬉しいですね。

スティングらしい鋭さがなくなっているというのも、

昔は久米宏さんが「言いたいことだけ言って帰っちゃいました」

と呆れていたくらいメッセージを伝えたい人でしたが、

まあ人間だから齢を重ねて丸くなったと素直に捉えられますね。

それが予想外だったかといえばまるで正反対、

多分そうだろうなあと思っていたので、その点でも期待通りです。

昔のスティングの鋭さが苦手だったという人もいるかもしれない、

それくらい印象が強かったですが、そういう人が聴くと驚くかも。

タイトルの57TH & 9THとは邦題にあるように

ニューヨークの街区の名前のようですが、

原題にはNew Yorkの文字は入っていません。

でも、スティングにはニューヨークを歌った有名な曲もあるし、

ニューヨークに住んでいることも知っていたし、ジャケット写真の

絵的イメージからしてもニューヨークであると最初から思いました。

しかしそこで使われている数字の意味を考えてしまうのが悪い癖(笑)。

「スティングは57歳でこれは9作目のアルバムなの?」

スティングは1951年生まれの65歳、違いますね。

しかし9作目の方は、前述2013年のTHE LAST SHIPを含めると

これが9作目だからその通りですね、偶然なのだろうか。

スティングのテレビ、今日は「スッキリ」を録画して観ました。

どこよりも早く出るということで、時間も長かった。

まあ、前半のポリスのデビューからの話は「はい知ってます」

とテレビに向かって言いそうになりましたが(笑)、いかんいかん、

スティングをご存知ない方が興味を持っていただけるのであれば

と思いながら観ていましたよ。

「見つめていたい」はこの人の曲だったんだって思った人、

全国で3桁はいらっしゃるのではないかと。

番組でスティングは2曲歌っていました。

最初は、ファンだという司会の加藤浩次が無理矢理リクエストする

というかたちで、ギターの人と2人でShape Of My Heartを。

観ていた弟が、「日本ではスティング(ソロ)といえばこの曲なのか」

と呟いていた、映画『レオン』のテーマ曲として使われた曲。

続いてバンドメンバーを引き連れて新曲のスタジオライヴ。

I Can't Stop Thinking About You。

演奏は「指パク」=アテレコかもしれないけれど、

スティングは本当に歌っていたように思えました。

声がレコードより弱く感じられたというのがその理由ですが。

自信はないですが、まあ、こういうことは

曖昧の方がかえっていいいかもしれないですね(笑)。

話は逸れました、アルバムタイトルの話をしたかったのでして。

「スッキリ」でスティングはアルバムタイトルについて質問され、

自宅のある場所かと聞かれると"No"、では仕事場、それも"No"。

正解は、自宅から仕事場に行く間に通る交差点。

その信号はいつも止まって待つ場所であり、その間にいろいろ、

人生のことについても考えるのだそうです。

車で通勤すると必ず止まる交差点ってありますよね。

スティングの言葉で僕はこのアルバムがますます

身近に感じられました。

さて、聴いてゆきましょうか。

02

1曲目:I Can't Stop Thinking About You

アップテンポでいかにも1曲目、ロックらしい適度にハードな曲で、

最初に聴いて予想していたよりハードだなあと思いました。

でもこれこれ、やったぁ! 思わず叫びそうになりました。

ギターのアルペジオがきらびやかでいかにも街といった感じ。

曲がなんというか素直で、流れに捻りがない。

スティングらしくないといえばそうかもしれない「普通」の曲。

でも今はその普通のロックがいいんだと繰り返し言いたい。

歌メロもよくて僕ももう口ずさむようになりました。

ああでもイントロの最後歌に入る直前のコードが

ズシーンと重たく響いてくるのはちょっと捻っているか。

"Cold, cold, cold"とサビの前に3回繰り返すのが印象的で、

まさに雪が降り始める今の時期にはぴったりの曲ですね。

ただ最初に聴いて少し戸惑ったことが。

演奏の音圧が強くて、スティングの声がべったりとそこに

張り付いていてすべての音が一塊でやってきて

広がりが感じられない録音だったこと。

でも慣れると今のスティングはそれでいいと思いました。

でもやっぱり嬉しかった、嬉しいですね。

余談、この曲を聴いたおかげで今の僕はジョージ・ハリスンの

「帝国」に入っているCan't Stop Thinking About Youが

よく頭の中に流れてくるようになりました(ほんとに蛇足だけど)。

ではこの曲をどうぞ。

☆

I Can't Stop Thinking About You

Sting

(2016)

2曲目:50,000

ミディアムスロウで暗くはないけれど何か影がある響き。

強いギターの音の後ヴァースが始まって急に静かになり、

ぶつぶつ言うようにごちゃついた歌メロを歌う。

ここはいかにも理屈っぽいスティングという感じ。

でもやはりねちねちしたものではなくむしろかわいげがある。

サビは一転して演奏も賑やかで明るくなる。

ここはなんとなくKing Of Painを思い出しました。

曲の前半と後半で印象が違う面白い曲。

今回のアルバムで唯一フェイドアウトで終わる曲でもあります。

3曲目:Down, Down, Down

この曲も前半Aメロはささやくように歌う。

Bメロはいかにもポリス=スティングといった言葉遣い、

歌メロの進み方、でもやはり今は落ち着いている。

これはいい。

曲の終わらせ方、それまでまったく出てこなかったパッセージを

いきなり入れ込んで終わらせる、これがはっとさせられる。

4曲目:One Fine Day

これがいい!!

歌の始まりの旋律がとっても分かりやすくてすぐに口ずさめる。

タイトルを歌う部分ももうそこだけで素晴らしい。

分かりやすいようでやっぱり理屈っぽいスティング。

そんな人がポップなセンスを持ってしまったのだから、

他にはない独特のポップソングができますよね。

ううん、もう嬉しくてたまらない。

1曲目とこっち、昔の感覚ならどっちをシングルに切ってもいい。

ベスト盤にいきなり入っていても違和感ないかも、

それくらい気に入りました。

5曲目:Pretty Young Soldier

12/8のゆったりとしたリズム、でも歌っていることは深刻。

スティングはリズムが遅すぎるとばかりに早口で歌い継ぐ。

でも、突きつけるのではなく包み込む、そんな響き。

結婚を約束したカップル、しかし男性は突然戦争に行くと話す。

2人が会っているのはやはり川のそば。

欧米の人にはそういうイメージがあるのでしょうねきっと。

6曲目:Petrol Head

これはポリスをハードロックにしたような曲。

もっといえばパンクの原初的なパワーを再現した曲。

スティングも怒ったような歌い方で迫力ある。

歪んだ音のギターソロにも怒りが透けて見える。

これを聴いて「スティングさすが」と思いましたね。

ロックを築き、ロックに生きてきた人として。

それにしてもカッコいい!

7曲目:Heading South On The Great North Road

アコースティックギターだけをバックに歌うこの曲は

クラシックっぽい響きでスティングがやって来たことが

うまく取り込まれていますね。

バロックっぽい、かな。

タイトルを見るとカントリーっぽい曲を想像しますが、

そこはちょっとばかり交わしている部分かもしれない。

8曲目:If You Can't Love Me This Way

ギターのアルペジオとドラムスとスティングの歌い方が

バラバラのように聴こえる、あららどうしちゃったんだろうって。

でも、だから逆にしっかりとタイトルを歌う部分が印象に残る。

英語ネイティヴではない僕はカラオケでは歌えないわ(笑)。

それにしても、「こんな風に僕を愛せないなら去ってくれ」

とはなんとも傲慢、スティングだから言えるのかもしれない。

9曲目:Inshallah

ギターの寂し気な音につられて暗く歌い始めるスティング。

哀愁を帯びた美しい響きはどこかアラブ風、それもそのはず、

"Inshallah"とはアラビア語で「なるようになる、そのうちに」の意味。

"let it be"ですね。

歌詞の中に"It shall come to past"というくだりがあり、

この"shall"は予言や祈りの意味ですが、その音が"Inshallah"という

言葉にも含まれているのは決して偶然ではないと思います。

つまりこれは祈りの曲なのでしょう。

こういう曲が書ける人、それがスティングなのです。

この曲を聴いて、スティングがロックに帰ってきた、

その意味がよく分かった気がしました。

祈るように歌うこの曲は胸に迫ってきます。

この曲の最新ライヴ映像がYou-Tubeにありました。

☆

Inshallah

Sting

(2016)

10曲目:The Empty Chair

アルバム本編最後でスティングはアコースティックギターのみを

バックに穏やかに歌う。

スティングにこういう曲はありそうでなかったかも。

大きな木陰でギターを弾きながら周りを描写し歌う、そんな響き。

どこかもの悲しい、そうですよね、誰もいない椅子だから。

ただ、ボーナストラックが入っていない通常盤ではこの曲が

最後となるわけですが、最後に置くには心もとないというか、

あっさりと終わりすぎるよな気もします。

前の曲の印象度が高くて後を引くにしても。

11曲目:I Can't Stop Thinking About You (L.A.Version)

というわけでここからボーナストラック、1曲目の別ヴァージョン。

オリジナル1曲目ではパンチの強い普通のロックの音ですが、

こちらはアコースティックギターの音色がほのかに響くイントロ、

音のメリハリが弱くてスティングの声もおとなしいというミックス。

というより、スティングの歌は違うテイクのようにも感じられるので、

ミックス以上にテイクが違うと思われます。

それがL.A.風なのかどうかは僕には分からないのですが、

同じ歌でもかなり印象が違って少々驚きます。

まあ、L.Aで録ったということで、音自体にL.A.であることの

意味はないのでしょうけれど。

僕は普通の「ニューヨーク」の方が好きかな。

12曲目:Inshallah(Berlin Session Version)

こちらは全体の音圧が抑えられた上で演奏が引っ込み

ヴォーカルが前に出た、そんなミックス。

ただ、この曲については「東西融和の象徴の地」である

「ベルリン」であることに何か意味があるよな気がしてならない。

今世界で対立しているのは東西ではないけれど・・・

13曲目:Next To You with The Last Bandoleros

(Live at Rockwood Music Hall)

最後はパワーパンク(?!)のこの曲のライヴ。

これは絶対にライヴで盛り上がるわ。

ボーナストラックについて、今はもう慣れた人が多いのかな。

それ以前にディスク単位で聴かない人が多いのか・・・

それはともかく、このアルバムこのCDに関しては、

ボーナストラックがあるからいいと僕は思います。

物静かな10曲目で終わるとあまりにもあっけないから。

そしてアルバムの目玉である3曲を別テイクでもう一度聴ける

というのはほんとうにボーナス、得したと感じますね。

ただできればOne Fine Dayの別テイクも欲しかったなあ(笑)。

上がDVD付きデラックスエディション、下が通常盤。

スティングは来年6月に来日公演を行うことが

早くもアナウンスされました。

もちろん場所や会場は未定、決まり次第の発表とのことですが、

札幌には来ないかなあ、来ないだろうなあ・・・

6月に東京に行くのは無理そうだし・・・

今回は積極的ですね。

それだけ、ロックに帰ってきたスティングを喜ぶ人が多いのかと。

今朝の「スッキリ」でもそのフレーズを使っていましたからね。

スティングお帰り!!

今は毎日聴いていますよ。

03

57TH & 9TH

Sting

ニューヨーク9番街57丁目

スティング

(2016)

スティングの新作が出ました。

プロモーション来日して今日明日とテレビを賑わせるようですね。

今回のアルバムは実に久しぶりにロックに帰ってきたと

リリース前から話題になっており、僕も期待していました。

そうです、スティングがロックに帰ってきたのです!

僕も最初は、ああそうなんだぁに毛が生えたくらいにしか

思っていなかったのですが、実際の音を聴くとやっぱり

大好きなミュージシャンだから冷静ではいられなくなりますよね。

最近は、日々の生活の中で時々「スティングがロックに帰ってきた」

と思い出し笑いをしそうになるくらい。

あ、変な人ですかね(笑)。

ロックに帰ってきた。

2003年のSACRED LOVEより後はクラシックだったり、

ミュージカルだったりクリスマスっぽいのと、ロックから離れていた。

それらの作品も好きなものはあるけれど、正直、

もうロックはやらないかもしれないと思うと寂しかった。

前作THE LAST SHIPはなんとAC/DCのブライアン・ジョンソンが

参加するなど今度こそロックと期待したのですが、

オリジナルの新曲を使ってはいたものの企画盤でがっかり。

「ああそうなんだに毛が生えたくらい」と書いたのは、

前作で「騙されて」期待度が低かったからなのでした。

もちろんスティングにそのつもりは毛頭ないでしょうけれど。

でも、今度はほんとうにロックに帰ってきた。

しかし、ソロ初期の頃のナイフで切り裂くような

鋭いメッセージを突きつけるというのではまるでない。

聴くだけでこっちが緊張するような音楽ではない。

かといってAOR的にソフトになったというのとも違う。

(断っておきますが決してAORを批判するものではありません)。

そう、ロックなんです。

ロックという音楽は本来は適度にハードな音で聴かせるもの、

と僕は思っていて、ビートルズもストーンズもそうですが、

スティングの新作はまさにロックのど真ん中といった趣の音です。

だから聴きやすい!

洋楽ロックを好んで聴き育った人には素直に受け入れられる。

もちろん細かに聴くとクラシックだったりエスニックだったりの

影響はうかがえますが、それも込みでのロックミュージック。

今の時代、それだけでもう十分嬉しいですね。

スティングらしい鋭さがなくなっているというのも、

昔は久米宏さんが「言いたいことだけ言って帰っちゃいました」

と呆れていたくらいメッセージを伝えたい人でしたが、

まあ人間だから齢を重ねて丸くなったと素直に捉えられますね。

それが予想外だったかといえばまるで正反対、

多分そうだろうなあと思っていたので、その点でも期待通りです。

昔のスティングの鋭さが苦手だったという人もいるかもしれない、

それくらい印象が強かったですが、そういう人が聴くと驚くかも。

タイトルの57TH & 9THとは邦題にあるように

ニューヨークの街区の名前のようですが、

原題にはNew Yorkの文字は入っていません。

でも、スティングにはニューヨークを歌った有名な曲もあるし、

ニューヨークに住んでいることも知っていたし、ジャケット写真の

絵的イメージからしてもニューヨークであると最初から思いました。

しかしそこで使われている数字の意味を考えてしまうのが悪い癖(笑)。

「スティングは57歳でこれは9作目のアルバムなの?」

スティングは1951年生まれの65歳、違いますね。

しかし9作目の方は、前述2013年のTHE LAST SHIPを含めると

これが9作目だからその通りですね、偶然なのだろうか。

スティングのテレビ、今日は「スッキリ」を録画して観ました。

どこよりも早く出るということで、時間も長かった。

まあ、前半のポリスのデビューからの話は「はい知ってます」

とテレビに向かって言いそうになりましたが(笑)、いかんいかん、

スティングをご存知ない方が興味を持っていただけるのであれば

と思いながら観ていましたよ。

「見つめていたい」はこの人の曲だったんだって思った人、

全国で3桁はいらっしゃるのではないかと。

番組でスティングは2曲歌っていました。

最初は、ファンだという司会の加藤浩次が無理矢理リクエストする

というかたちで、ギターの人と2人でShape Of My Heartを。

観ていた弟が、「日本ではスティング(ソロ)といえばこの曲なのか」

と呟いていた、映画『レオン』のテーマ曲として使われた曲。

続いてバンドメンバーを引き連れて新曲のスタジオライヴ。

I Can't Stop Thinking About You。

演奏は「指パク」=アテレコかもしれないけれど、

スティングは本当に歌っていたように思えました。

声がレコードより弱く感じられたというのがその理由ですが。

自信はないですが、まあ、こういうことは

曖昧の方がかえっていいいかもしれないですね(笑)。

話は逸れました、アルバムタイトルの話をしたかったのでして。

「スッキリ」でスティングはアルバムタイトルについて質問され、

自宅のある場所かと聞かれると"No"、では仕事場、それも"No"。

正解は、自宅から仕事場に行く間に通る交差点。

その信号はいつも止まって待つ場所であり、その間にいろいろ、

人生のことについても考えるのだそうです。

車で通勤すると必ず止まる交差点ってありますよね。

スティングの言葉で僕はこのアルバムがますます

身近に感じられました。

さて、聴いてゆきましょうか。

02

1曲目:I Can't Stop Thinking About You

アップテンポでいかにも1曲目、ロックらしい適度にハードな曲で、

最初に聴いて予想していたよりハードだなあと思いました。

でもこれこれ、やったぁ! 思わず叫びそうになりました。

ギターのアルペジオがきらびやかでいかにも街といった感じ。

曲がなんというか素直で、流れに捻りがない。

スティングらしくないといえばそうかもしれない「普通」の曲。

でも今はその普通のロックがいいんだと繰り返し言いたい。

歌メロもよくて僕ももう口ずさむようになりました。

ああでもイントロの最後歌に入る直前のコードが

ズシーンと重たく響いてくるのはちょっと捻っているか。

"Cold, cold, cold"とサビの前に3回繰り返すのが印象的で、

まさに雪が降り始める今の時期にはぴったりの曲ですね。

ただ最初に聴いて少し戸惑ったことが。

演奏の音圧が強くて、スティングの声がべったりとそこに

張り付いていてすべての音が一塊でやってきて

広がりが感じられない録音だったこと。

でも慣れると今のスティングはそれでいいと思いました。

でもやっぱり嬉しかった、嬉しいですね。

余談、この曲を聴いたおかげで今の僕はジョージ・ハリスンの

「帝国」に入っているCan't Stop Thinking About Youが

よく頭の中に流れてくるようになりました(ほんとに蛇足だけど)。

ではこの曲をどうぞ。

☆

I Can't Stop Thinking About You

Sting

(2016)

2曲目:50,000

ミディアムスロウで暗くはないけれど何か影がある響き。

強いギターの音の後ヴァースが始まって急に静かになり、

ぶつぶつ言うようにごちゃついた歌メロを歌う。

ここはいかにも理屈っぽいスティングという感じ。

でもやはりねちねちしたものではなくむしろかわいげがある。

サビは一転して演奏も賑やかで明るくなる。

ここはなんとなくKing Of Painを思い出しました。

曲の前半と後半で印象が違う面白い曲。

今回のアルバムで唯一フェイドアウトで終わる曲でもあります。

3曲目:Down, Down, Down

この曲も前半Aメロはささやくように歌う。

Bメロはいかにもポリス=スティングといった言葉遣い、

歌メロの進み方、でもやはり今は落ち着いている。

これはいい。

曲の終わらせ方、それまでまったく出てこなかったパッセージを

いきなり入れ込んで終わらせる、これがはっとさせられる。

4曲目:One Fine Day

これがいい!!

歌の始まりの旋律がとっても分かりやすくてすぐに口ずさめる。

タイトルを歌う部分ももうそこだけで素晴らしい。

分かりやすいようでやっぱり理屈っぽいスティング。

そんな人がポップなセンスを持ってしまったのだから、

他にはない独特のポップソングができますよね。

ううん、もう嬉しくてたまらない。

1曲目とこっち、昔の感覚ならどっちをシングルに切ってもいい。

ベスト盤にいきなり入っていても違和感ないかも、

それくらい気に入りました。

5曲目:Pretty Young Soldier

12/8のゆったりとしたリズム、でも歌っていることは深刻。

スティングはリズムが遅すぎるとばかりに早口で歌い継ぐ。

でも、突きつけるのではなく包み込む、そんな響き。

結婚を約束したカップル、しかし男性は突然戦争に行くと話す。

2人が会っているのはやはり川のそば。

欧米の人にはそういうイメージがあるのでしょうねきっと。

6曲目:Petrol Head

これはポリスをハードロックにしたような曲。

もっといえばパンクの原初的なパワーを再現した曲。

スティングも怒ったような歌い方で迫力ある。

歪んだ音のギターソロにも怒りが透けて見える。

これを聴いて「スティングさすが」と思いましたね。

ロックを築き、ロックに生きてきた人として。

それにしてもカッコいい!

7曲目:Heading South On The Great North Road

アコースティックギターだけをバックに歌うこの曲は

クラシックっぽい響きでスティングがやって来たことが

うまく取り込まれていますね。

バロックっぽい、かな。

タイトルを見るとカントリーっぽい曲を想像しますが、

そこはちょっとばかり交わしている部分かもしれない。

8曲目:If You Can't Love Me This Way

ギターのアルペジオとドラムスとスティングの歌い方が

バラバラのように聴こえる、あららどうしちゃったんだろうって。

でも、だから逆にしっかりとタイトルを歌う部分が印象に残る。

英語ネイティヴではない僕はカラオケでは歌えないわ(笑)。

それにしても、「こんな風に僕を愛せないなら去ってくれ」

とはなんとも傲慢、スティングだから言えるのかもしれない。

9曲目:Inshallah

ギターの寂し気な音につられて暗く歌い始めるスティング。

哀愁を帯びた美しい響きはどこかアラブ風、それもそのはず、

"Inshallah"とはアラビア語で「なるようになる、そのうちに」の意味。

"let it be"ですね。

歌詞の中に"It shall come to past"というくだりがあり、

この"shall"は予言や祈りの意味ですが、その音が"Inshallah"という

言葉にも含まれているのは決して偶然ではないと思います。

つまりこれは祈りの曲なのでしょう。

こういう曲が書ける人、それがスティングなのです。

この曲を聴いて、スティングがロックに帰ってきた、

その意味がよく分かった気がしました。

祈るように歌うこの曲は胸に迫ってきます。

この曲の最新ライヴ映像がYou-Tubeにありました。

☆

Inshallah

Sting

(2016)

10曲目:The Empty Chair

アルバム本編最後でスティングはアコースティックギターのみを

バックに穏やかに歌う。

スティングにこういう曲はありそうでなかったかも。

大きな木陰でギターを弾きながら周りを描写し歌う、そんな響き。

どこかもの悲しい、そうですよね、誰もいない椅子だから。

ただ、ボーナストラックが入っていない通常盤ではこの曲が

最後となるわけですが、最後に置くには心もとないというか、

あっさりと終わりすぎるよな気もします。

前の曲の印象度が高くて後を引くにしても。

11曲目:I Can't Stop Thinking About You (L.A.Version)

というわけでここからボーナストラック、1曲目の別ヴァージョン。

オリジナル1曲目ではパンチの強い普通のロックの音ですが、

こちらはアコースティックギターの音色がほのかに響くイントロ、

音のメリハリが弱くてスティングの声もおとなしいというミックス。

というより、スティングの歌は違うテイクのようにも感じられるので、

ミックス以上にテイクが違うと思われます。

それがL.A.風なのかどうかは僕には分からないのですが、

同じ歌でもかなり印象が違って少々驚きます。

まあ、L.Aで録ったということで、音自体にL.A.であることの

意味はないのでしょうけれど。

僕は普通の「ニューヨーク」の方が好きかな。

12曲目:Inshallah(Berlin Session Version)

こちらは全体の音圧が抑えられた上で演奏が引っ込み

ヴォーカルが前に出た、そんなミックス。

ただ、この曲については「東西融和の象徴の地」である

「ベルリン」であることに何か意味があるよな気がしてならない。

今世界で対立しているのは東西ではないけれど・・・

13曲目:Next To You with The Last Bandoleros

(Live at Rockwood Music Hall)

最後はパワーパンク(?!)のこの曲のライヴ。

これは絶対にライヴで盛り上がるわ。

ボーナストラックについて、今はもう慣れた人が多いのかな。

それ以前にディスク単位で聴かない人が多いのか・・・

それはともかく、このアルバムこのCDに関しては、

ボーナストラックがあるからいいと僕は思います。

物静かな10曲目で終わるとあまりにもあっけないから。

そしてアルバムの目玉である3曲を別テイクでもう一度聴ける

というのはほんとうにボーナス、得したと感じますね。

ただできればOne Fine Dayの別テイクも欲しかったなあ(笑)。

上がDVD付きデラックスエディション、下が通常盤。

スティングは来年6月に来日公演を行うことが

早くもアナウンスされました。

もちろん場所や会場は未定、決まり次第の発表とのことですが、

札幌には来ないかなあ、来ないだろうなあ・・・

6月に東京に行くのは無理そうだし・・・

今回は積極的ですね。

それだけ、ロックに帰ってきたスティングを喜ぶ人が多いのかと。

今朝の「スッキリ」でもそのフレーズを使っていましたからね。

スティングお帰り!!

今は毎日聴いていますよ。

03

2015年06月24日

STICKY FINGERS ローリング・ストーンズ

01

STICKY FINGERS

Rolling Stones

スティッキー・フィンガーズ

ローリング・ストーンズ (1971)

ローリング・ストーンズがレコード会社を移籍し、

1971年に発表した名盤のリマスター・リイシュー盤が出ました。

今日はこのアルバムの話です。

結論から先に言います。

僕は、ストーンズでこのアルバムがいちばん好きです!

はい、今日はこれで終わり。

なんて(笑)。

ストーンズは「ビートルズの半年遅れのコピー」と揶揄されながらも

1967年くらいまでは順調にヒット曲を重ね、ロック史に残る名曲

(I Can't Get No) Satisfactionを生み出すなど大成功を収めました。

しかし、コンサートでの事件、メンバーの問題、そして

ブライアン・ジョーンズの死などで、一時勢いを落とす。

しかし、ミック・ジャガーとキース・リチャードの"The grimmer twins"は

起死回生の傑作BEGGAR'S BANQUET(記事はこちら)を作り、

再び名曲名盤を数々と生み出すようになった。

このアルバムまでのストーンズをごく短くまとめると、こんなところ。

ストーンズは当然のことながら元々アメリカのブルーズやR&B、

ソウルといった黒人音楽への志向が強かった。

それはビートルズも同じ、当時のUK勢はみなそう。

しかしストーンズは、実際にツアーなどでアメリカに行くようになり、

「アメリカの深部」、「ディープなアメリカ」を知りたくなる。

ビートルズのSGT. PEPPER'Sを真似した1967年の

THEIR SATANIC MAJESTY'S REQUESTの「失敗」を受け、

いよいよその思いを形に表してゆくことになった。

余談、僕はTHEIR...REQUESTも大好きなんですが、それはまた。

BEGGAR'S...、LET IT BLEEDとその色を強めてきたストーンズ、

次のアルバムの制作にあたり、マスル・ショールズを訪れて録音した。

以前記事にした映画『黄金のメロディ』でその話を見ました。

マスル・ショールズはアラバマ州の小さな町ですが、

敏腕プロデューサーにして無類の音楽好き人間リック・ホールが

ソウルのレコードを吹き込み、次々と全国でヒットさせたことから、

マスル・ショールズはいつしか「ソウルの聖地」と呼ばれるようになった。

映画によれば、ストーンズのメンバは「突然」やって来て録音を始めた。

こう書くと思いつきでいかにも彼ららしい、と思うかもですが、

そこで録音されたこのアルバムを聴くと、決してそうではなく、

上述のように、積年の思いをついに実現する時が来た、

その時間が持てた、ととるべきだと思い直しました。

まあ、映画を観て「突然来る」のはカッコいい、とは思いましたが(笑)。

では、このアルバムがストーンズの「アメリカ深部への旅」の

完成形かというと、さにあらず。

まだこの先が続き、LPでは2枚組のEXILE ON MAIN ST.をもって

ひとまず完結するわけですね。

ストーンズは近年、70年代のアルバムのリイシュー盤を出していて、

EXILE...は既にリイシュー盤が出たのですが、実は僕、

そのアルバムはまだソラで全曲分からないので記事にしていません。

それを機にある程度聴き込んだので、近いうちに今回の続編的に

記事にまとめてみたいと、今、思いました。

ちなみに、リイシューはSOME GIRLSも既に出ていますが、

こちらはリイシュー前に記事(こちら)にしていました。

また、前のアルバムに数曲参加し、No.1ヒットとなった

Honky Tonk Womenから正式メンバーとなった

ミック・テイラーが初めて全曲参加したアルバムでもあります。

僕とこのアルバムの話も少し。

僕はこれ、1990年代に当時SONYから出ていた国内盤CDで

初めて聴きました。

ロックの名盤本などでこれは傑作だと情報は得ていましたが、

最初に聴いて、いいけれどすごくいいかと言われると・・・でした。

大好きなBrown Sugarが入っている時点で僕の中の評価が

自然と高まりはしましたが、逆にいえばその曲がなければこれを

好きと言えるか、自信はいまいちありませんでした。

ただ、曲がいい意味で「心に引っかかるアルバム」だと思いました。

後になって突然フレーズを思い出す、そんな曲が多かった。

その後、VIRGINからリマスター盤が出たので買い直し、

さらにUNIVERSALからまた出直したのも買い直し、

年に1、2回は聴き続けてきましたが、さすがにそれだけ聴くと

曲にもなじみがでてきて、いいアルバムと思えるようになりました。

やっぱり曲が分かる、好き、というのは大きいですね。

そして、今月、このリイシュー盤が届いた時に聴いていて

「やっぱ俺はストーンズでこのアルバムがいちばん好きだわ!」

と、まるで稲妻に打たれたかのように思いました。

実際、その時は最初PCで作業をしながらかけていたのですが、

3曲目くらいになってPCの手が止まり、その後はただ聴くだけ。

昔からよく聴いてきた、大好きなアルバムでも、

或る日突然、すごくよく聴こえる、ということ、ありませんか?

僕は多々あります。

ビートルズとて例外ではなく、それを何十回も繰り返してきました。

「洋楽危機」の記事(こちら)で、古い音源に頼り過ぎていることが

洋楽の現状につながっていると書きましたが、良い物は良いわけで、

リイシュー盤を買い直すと、前よりよく聴こえることはあるのです。

それは音楽の本質でもあるから、古い音源を出し直すのは、

知らない人への新たな発信でもあると同時に、元々好きで

よく聴いてきた人にも訴えている、というわけなのですね。

自分で「洋楽危機」の記事を書いておきながら、今回このアルバムで、

自分自身、あらためてそんなことを思いました。

話は逸れましたが、今回このアルバムに「打たれた」のは、僕は

近年ソウルやブルーズなどを熱心に聴くようになり、このアルバムの

下地にある彼らの音楽への思いが理解できるようになってきた、

ということなのでしょう。

マスル・ショールズで録音したという「魔法」もかかっていますが、

もっと直接的にサザンソウルの影響が色濃く感じられます。

そして、ドクター・ジョンやミーターズ、ネヴィル・ブラザースに

アーロン・ネヴィル、アラン・トゥーサン、古くはファッツ・ドミノといった

ニューオーリンズの音楽は、自分で思っている以上に

僕に大きな影響を与えているんだな、と再確認しました。

なんといっても、Brown Sugarの歌い出し4小節目でミックが

"New Orleans"と歌っていますからね。

なお、録音は他にロンドンとミック・ジャガーの自宅でも行われ、

例の"Mobile"が使われた、アルバム完成となりました。

02

1曲目 Brown Sugar

ここでもうひとつ宣言、というのは大袈裟か。

僕は、ストーンズの曲ではやっぱりこれが一番好き!

この曲は一応ギターで弾けるのですが、でも、楽譜は持っていない。

耳コピーしたのかというとそうではなく、イントロのギターリフと

コード進行は、楽器店で楽譜を「立ち読み」して覚えました。

二十歳くらいの頃、今より頭が柔らかかったんだなあ、と(笑)。

この曲、元々一番好きなグループであり続けてはいましたが、

ギターソロがないのがギター弾きとしてはちょっと弱いかな、と。

ただ、あったところで弾かないという例は数多あるのですが、

最初からないのとは話が違いますよね。

でも、もうそんなことは関係なくなりました。

で、何がいいって、そりゃもう、歌メロ、ギター、すべて。

特に、ソロはなくてもギターワーク、ギターの音色、最高にいい。

そしてこの曲を特徴づけているのは、リズムでしょう。

この跳ね具合いとネバつきそしてグルーヴ感は、スワンプ志向が強く、

またそれができるほど「バンド」として強くなっていたことも感じます。

ライヴ盤では真っ直ぐなロックンロールになっているものもあって、

正直、この曲の魅力が半減と感じたものです。

歌詞の内容は「男尊女卑」的なもので物議を醸したそうで、

マイナスポイントがあるとすればそこかな。

でも、ライムとしては歌メロとリズムに合っていて最高にいい!

そして今回のリイシュー盤に収録された未発表テイクでは、

なんとエリック・クラプトンが参加しています。

正式テイクに比べると当然ラフな作りですが、エリックともども

スワンプをモノにしてやろうという鋭さを感じます。

ところで、このBLOGではまだ触れていませんでしたが、

この曲をはじめストーンズでの名演が多く、昨年の東京ドームにも

来ていたサックス奏者ボビー・キーズが昨年12月に亡くなりました。

ドームで会ったばかりだったので、ショックでした。

この場を借りて、R.I.P.

2曲目 Sway

タイトルのごとく、バンド全体が滑りながらずれていく感覚がいい。

最後にストリングスが入って来るのが洒落ている。

ところで僕はこの曲を最初"Swamp"だと思って聴いていて、

「スワンプってこういう音楽なんだ」と思ったものでした。

僕が「スワンプ」という言葉と概念を知ったのは、トーキング・ヘッズの

ライヴSTOP MAKING SENSEで、そのものSwampという曲があり、

何かで調べて「粘つきのあるアメリカ南部の音楽」と知りました。

これは、曲名を覚える前にアルバムCDを聴き始めて、

"Swa"まで同じなので、勘違いしてしまったのでしょう。

でも、この勘違いは「間違い」ではなかった、ということですね(笑)。

3曲目 Wild Horses

ストーンズはこのアルバムからレコード会社を移籍したと書きましたが、

Brown Sugarとこの曲のみ、それまでのDECCAの音源と同じく

権利がABKCOレコードにあり、この2曲は1960年代の曲を集めた

名編集のベスト盤HOT ROCKSに収録されています。

HOT ROCKSは、僕が初めて買ったストーンズのCDであり、

僕のCD初期50枚に入るほど早くに買って聴いていました。

当時からこの2曲についての話は本か何かで知っていて、

ここから新しいストーンズになっていたんだ、と思いながら聴きました。

Brown Sugarはいかにもストーンズらしくてすぐ好きになりましたが、

この曲は「彼らもこんな曲をやるんだ」と少々戸惑いました。

カントリーっぽさを感じるスロウで抒情的な曲。

本来僕が好きになりそうなものを、素直に好きとはいえなかった。

しかも彼ら自身がこの曲を大好きそうと分かって、なぜだろうって。

でも、この曲は、年を経るごとに徐々に好きになってゆき、

数年前、ああ本当にいい曲だあ、としみじみ思いました。

サビもいいけど、ヴァースの歌メロもいい。

ストーンズの芸の奥深さがよく分かる1曲でしょうね。

4曲目 Can't You Hear Me Knockin’

長いサックスソロを含むジャムセッションを発展させた曲。

この前年にジョージ・ハリスンがスワンプ趣味をかき集めて

作り上げたALL THING MUST PASSが出た、と今ふと

この曲を聴きながら思いましたが、当時の英国ロックには、

「ブルーズロック」の後に「スワンプロック」の波が来ていたようですね。

ほとんどハードロック的な突き刺さるギターリフがいい。

5曲目 You Gotta Move

アコースティックギターによる本格的カントリーブルーズ。

元々は戦後期のゴスペルやブルーズから始まった曲で、

フレッド・マクダウェルが1965年に録音したものがストーンズの

下地になっているようですが、サム・クックも同じモチーフで

1963年に録音している、など、複雑な変遷の曲でもあります。

この曲は「心に引っかかった」曲のひとつで、なんだろう、

けだるい雰囲気が気になって仕方なかった。

こういう音楽はまだ当時あまり聴いていなくて印象的だったのでしょう。

ところで、僕は、CDの時代になってからCDで初めて聴くアルバムは、

可能な限りどこまでがLPのA面でどこからがB面かを調べて

頭の中に刻んで聴くようにしていて、これはLPのA面最後。

最初にLPで聴いたアルバムはそれが頭に刻み込まれていますが、

これはLPで聴いたことがないのに、A面B面の区別が明確なのです。

やっぱり、若い頃にそうして覚えて聴いたからでしょうね。

03 "dead"ではない花、庭で咲いた薔薇「ミュージック」

6曲目 Bitch

この曲は1990年の初来日公演で演奏したことで、

僕の中では特別なものとなりました。

当時はまだストーンズ聴き始めのようなもので、シングルで

大ヒット曲はだいたい分かるけれど、アルバムの中の曲までは

抑えきれていない状態で、この曲をやって驚いたのでした。

ヒット曲と新譜からの曲以外を演奏しそれを聴くというのは、

コンサートの醍醐味なのだ、と、この曲から学んだ気がします。

この曲は「愛すべきパクリ」のひとつですね。

イントロのリフがテンプテーションズのGet Readyとそっくり。

「てってぇ~」と強く打つ場所が違うだけ。

ストーンズはこの後、テンプスのAin't Too Proud To Begや

Just My Imagination (Running Away With Me)をカヴァーしていて、

テンプスが好きであるのは間違いないですね。

そして僕は両方大好き、だから「愛すべきパクリ」なのです。

もっとも僕はストーンズのこれを先に聴いたので、後から

テンプスを聴いてそれに気づいたのでした。

先ほどA面B面の話をしましたが、これはB面のアタマに置くには

これ以上ないというくらい合っている、だから印象的なのでしょうね。

7曲目 I Got The Blues

ブルーズマンのアルバート・キングがマスル・ショールズで録音した

ソウルとブルーズのハイブリッド、これはそのままの音といっていい。

ブラスの入り方は、思わずにやにやしてしまうくらいに。

でもミックの歌い方はソウルのマナーではまったくない。

高音で声が微妙に揺れるのが、ギターのアルペジオと呼応するようで、

それはロックの「ぎこちなさ」、しかし、そこがロックの面白さでしょう。

間奏の印象的なオルガンはビリー・プレストンによるもの。

ビリーは4曲目にも参加しています。

8曲目 Sister Morphine

この曲は前作LET IT BLEEDのアウトテイクで、

マスル・ショールズの録音には関わりがないとのこと。

Wild Horsesとは裏と表のような、アコースティックな響きのスロウな曲。

曲のクレジットには、ミックとキースに、ミックの恋人だった

マリアンヌ・フェイスフルの名前が加わっています。

ということは、この曲の主人公は彼女なのかな。

そしてスライドギターはライ・クーダー。

71年といえば、前年の秋、ジャニス・ジョプリンが亡くなった。

偶然なのだろうか。

もしかして、ジャニスに捧げた曲だったのか。

9曲目 Dead Flowers

明るくポップでのどか、そしてどこか間の抜けた響きが印象的。

しかしなんといってもこの曲はサビでのキースのコーラスがすごい。

コーラスというか、ミックが歌う主旋律とは別に、勝手にテキトーに

歌いたいように歌っているだけ、といった奔放さがありますね。

しかもそのキースの声がいい。

今回はキースが歌う曲がないので、その分張り切っていたのかな。

でもこれ、コーラスをつける勉強にはならない曲かも。

今回のリイシュー盤のDisc2は未発表音源が収録されていますが、

そのテイクはキースやり過ぎ! というくらいにコーラスがすごい。

B面のハイライトともいえるかもしれない。

このリイシューを買ってからは、この曲をよく口ずさんでいます。

時と場合により、ミックだったり、キースだったりします、もちろん(笑)。

10曲目 Moonlight Mile

この曲はタイトルがいいなあと最初から思いました。

抒情的な曲で、夜明け前の大地にひんやりとした空気が広がる、

そんな雰囲気をたたえた、大きく構えた曲。

しかし僕は、最初から大好きだったわけではありません。

「せっかくタイトルがいいのだから、好きにならなきゃ」

などと思いながら最初の頃は聴いていた記憶があります。

無茶ですかね、自然と好きなら好き、でいいじゃないか、と。

いや、僕はそういう思考の持ち主なので、しょうがないのです(笑)。

「好きにならなきゃ」と思ったのは、歌メロが最上級というわけではない

という部分があったかと思います。

でも、特に40歳を過ぎてからは、これは歌メロではなく雰囲気に

ひたって味わいながら聴くものだ、と気づいて漸く好きになりました。

そして俳句をやるようになった今、この曲は、僕の頭の中では、

月を求めて旅をした松尾芭蕉に結びつくようになりました。

いかにも芭蕉が月を求めて歩を進める、そんな雰囲気が漂う、

と書くと強引でしょうかね(そうでしょうね)。

でも、今の僕はこれを聴くと、芭蕉のそんな光景が頭に浮かんできます。

そうか、結局僕はこの曲とは縁があったんだ!

「好きにならなきゃ」というのは、何かを感じていたのかな、と。

満月の夜に暗い道を歩き、角を曲がると月明かりが眩しいほどだった。

そんな余韻を残しまくって、アルバムは終わります。

なお、Disc2のボーナストラックは以下の通りです。

1. "Brown Sugar" (Alternate Version with Eric Clapton)

2. "Wild Horses" (Acoustic version)

3. "Can't You Hear Me Knocking" (Alternate version)

4. "Bitch" (Extended version)

5. "Dead Flowers" (Alternate version)

6. "Live With Me" (Live at the Roundhouse, 1971)

7. "Stray Cat Blues" (Live at the Roundhouse, 1971)

8. "Love in Vain" (Live at the Roundhouse, 1971)

9. "Midnight Rambler" (Live at the Roundhouse, 1971)

10. "Honky Tonk Women" (Live at the Roundhouse, 1971)

ライヴも入っているのがうれしい。

そして特にMidnight Rambler、昨年の東京ドーム公演で

ミック・テイラーがステージに上がって一緒に演奏した曲、

早くもいい思い出になっていることに、これを聴いて気づきました。

アルバムのアートワークはアンディ・ウォーホール。

僕は、CDで初めて買ってアートワークが気に入ったアルバムは、

中古LPを探して買うことがよくあるけど、これはまだ買ってない。

ファスナーがついたジャケットはほしいのですが、でも、正直、

好きかどうかといわれれば、微妙ですね・・・(笑)。

結局のところ、ローリング・ストーンズは長く聴いているし、

僕にとっての基本でもあることがよく分かりました。

僕は、ソウルやブルーズそれにスワンプ系の音楽は、

40歳になってから漸く真面目に聴き始めましたが、

遠回りして結局たどり着いたのはストーンズだった、といったところ。

僕にとってはありがたい存在、それがローリング・ストーンズ。

今回、もうひとつ、ストーンズを熱心に聴き始めた二十歳の頃も

懐かしく思い出しました。

リアルタイムではなくても、音楽の思い出はできるものなのですね。

さて、ストーンズはほんとうにもう来日公演はしないのかな?

そんなはずはない、と、今また思い始めました。

最後は今日の3ショットです。

04

STICKY FINGERS

Rolling Stones

スティッキー・フィンガーズ

ローリング・ストーンズ (1971)

ローリング・ストーンズがレコード会社を移籍し、

1971年に発表した名盤のリマスター・リイシュー盤が出ました。

今日はこのアルバムの話です。

結論から先に言います。

僕は、ストーンズでこのアルバムがいちばん好きです!

はい、今日はこれで終わり。

なんて(笑)。

ストーンズは「ビートルズの半年遅れのコピー」と揶揄されながらも

1967年くらいまでは順調にヒット曲を重ね、ロック史に残る名曲

(I Can't Get No) Satisfactionを生み出すなど大成功を収めました。

しかし、コンサートでの事件、メンバーの問題、そして

ブライアン・ジョーンズの死などで、一時勢いを落とす。

しかし、ミック・ジャガーとキース・リチャードの"The grimmer twins"は

起死回生の傑作BEGGAR'S BANQUET(記事はこちら)を作り、

再び名曲名盤を数々と生み出すようになった。

このアルバムまでのストーンズをごく短くまとめると、こんなところ。

ストーンズは当然のことながら元々アメリカのブルーズやR&B、

ソウルといった黒人音楽への志向が強かった。

それはビートルズも同じ、当時のUK勢はみなそう。

しかしストーンズは、実際にツアーなどでアメリカに行くようになり、

「アメリカの深部」、「ディープなアメリカ」を知りたくなる。

ビートルズのSGT. PEPPER'Sを真似した1967年の

THEIR SATANIC MAJESTY'S REQUESTの「失敗」を受け、

いよいよその思いを形に表してゆくことになった。

余談、僕はTHEIR...REQUESTも大好きなんですが、それはまた。

BEGGAR'S...、LET IT BLEEDとその色を強めてきたストーンズ、

次のアルバムの制作にあたり、マスル・ショールズを訪れて録音した。

以前記事にした映画『黄金のメロディ』でその話を見ました。

マスル・ショールズはアラバマ州の小さな町ですが、

敏腕プロデューサーにして無類の音楽好き人間リック・ホールが

ソウルのレコードを吹き込み、次々と全国でヒットさせたことから、

マスル・ショールズはいつしか「ソウルの聖地」と呼ばれるようになった。

映画によれば、ストーンズのメンバは「突然」やって来て録音を始めた。

こう書くと思いつきでいかにも彼ららしい、と思うかもですが、

そこで録音されたこのアルバムを聴くと、決してそうではなく、

上述のように、積年の思いをついに実現する時が来た、

その時間が持てた、ととるべきだと思い直しました。

まあ、映画を観て「突然来る」のはカッコいい、とは思いましたが(笑)。

では、このアルバムがストーンズの「アメリカ深部への旅」の

完成形かというと、さにあらず。

まだこの先が続き、LPでは2枚組のEXILE ON MAIN ST.をもって

ひとまず完結するわけですね。

ストーンズは近年、70年代のアルバムのリイシュー盤を出していて、

EXILE...は既にリイシュー盤が出たのですが、実は僕、

そのアルバムはまだソラで全曲分からないので記事にしていません。

それを機にある程度聴き込んだので、近いうちに今回の続編的に

記事にまとめてみたいと、今、思いました。

ちなみに、リイシューはSOME GIRLSも既に出ていますが、

こちらはリイシュー前に記事(こちら)にしていました。

また、前のアルバムに数曲参加し、No.1ヒットとなった

Honky Tonk Womenから正式メンバーとなった

ミック・テイラーが初めて全曲参加したアルバムでもあります。

僕とこのアルバムの話も少し。

僕はこれ、1990年代に当時SONYから出ていた国内盤CDで

初めて聴きました。

ロックの名盤本などでこれは傑作だと情報は得ていましたが、

最初に聴いて、いいけれどすごくいいかと言われると・・・でした。

大好きなBrown Sugarが入っている時点で僕の中の評価が

自然と高まりはしましたが、逆にいえばその曲がなければこれを

好きと言えるか、自信はいまいちありませんでした。

ただ、曲がいい意味で「心に引っかかるアルバム」だと思いました。

後になって突然フレーズを思い出す、そんな曲が多かった。

その後、VIRGINからリマスター盤が出たので買い直し、

さらにUNIVERSALからまた出直したのも買い直し、

年に1、2回は聴き続けてきましたが、さすがにそれだけ聴くと

曲にもなじみがでてきて、いいアルバムと思えるようになりました。

やっぱり曲が分かる、好き、というのは大きいですね。

そして、今月、このリイシュー盤が届いた時に聴いていて

「やっぱ俺はストーンズでこのアルバムがいちばん好きだわ!」

と、まるで稲妻に打たれたかのように思いました。

実際、その時は最初PCで作業をしながらかけていたのですが、

3曲目くらいになってPCの手が止まり、その後はただ聴くだけ。

昔からよく聴いてきた、大好きなアルバムでも、

或る日突然、すごくよく聴こえる、ということ、ありませんか?

僕は多々あります。

ビートルズとて例外ではなく、それを何十回も繰り返してきました。

「洋楽危機」の記事(こちら)で、古い音源に頼り過ぎていることが

洋楽の現状につながっていると書きましたが、良い物は良いわけで、

リイシュー盤を買い直すと、前よりよく聴こえることはあるのです。

それは音楽の本質でもあるから、古い音源を出し直すのは、

知らない人への新たな発信でもあると同時に、元々好きで

よく聴いてきた人にも訴えている、というわけなのですね。

自分で「洋楽危機」の記事を書いておきながら、今回このアルバムで、

自分自身、あらためてそんなことを思いました。

話は逸れましたが、今回このアルバムに「打たれた」のは、僕は

近年ソウルやブルーズなどを熱心に聴くようになり、このアルバムの

下地にある彼らの音楽への思いが理解できるようになってきた、

ということなのでしょう。

マスル・ショールズで録音したという「魔法」もかかっていますが、

もっと直接的にサザンソウルの影響が色濃く感じられます。

そして、ドクター・ジョンやミーターズ、ネヴィル・ブラザースに

アーロン・ネヴィル、アラン・トゥーサン、古くはファッツ・ドミノといった

ニューオーリンズの音楽は、自分で思っている以上に

僕に大きな影響を与えているんだな、と再確認しました。

なんといっても、Brown Sugarの歌い出し4小節目でミックが

"New Orleans"と歌っていますからね。

なお、録音は他にロンドンとミック・ジャガーの自宅でも行われ、

例の"Mobile"が使われた、アルバム完成となりました。

02

1曲目 Brown Sugar

ここでもうひとつ宣言、というのは大袈裟か。

僕は、ストーンズの曲ではやっぱりこれが一番好き!

この曲は一応ギターで弾けるのですが、でも、楽譜は持っていない。

耳コピーしたのかというとそうではなく、イントロのギターリフと

コード進行は、楽器店で楽譜を「立ち読み」して覚えました。

二十歳くらいの頃、今より頭が柔らかかったんだなあ、と(笑)。

この曲、元々一番好きなグループであり続けてはいましたが、

ギターソロがないのがギター弾きとしてはちょっと弱いかな、と。

ただ、あったところで弾かないという例は数多あるのですが、

最初からないのとは話が違いますよね。

でも、もうそんなことは関係なくなりました。

で、何がいいって、そりゃもう、歌メロ、ギター、すべて。

特に、ソロはなくてもギターワーク、ギターの音色、最高にいい。

そしてこの曲を特徴づけているのは、リズムでしょう。

この跳ね具合いとネバつきそしてグルーヴ感は、スワンプ志向が強く、

またそれができるほど「バンド」として強くなっていたことも感じます。

ライヴ盤では真っ直ぐなロックンロールになっているものもあって、

正直、この曲の魅力が半減と感じたものです。

歌詞の内容は「男尊女卑」的なもので物議を醸したそうで、

マイナスポイントがあるとすればそこかな。

でも、ライムとしては歌メロとリズムに合っていて最高にいい!

そして今回のリイシュー盤に収録された未発表テイクでは、

なんとエリック・クラプトンが参加しています。

正式テイクに比べると当然ラフな作りですが、エリックともども

スワンプをモノにしてやろうという鋭さを感じます。

ところで、このBLOGではまだ触れていませんでしたが、

この曲をはじめストーンズでの名演が多く、昨年の東京ドームにも

来ていたサックス奏者ボビー・キーズが昨年12月に亡くなりました。

ドームで会ったばかりだったので、ショックでした。

この場を借りて、R.I.P.

2曲目 Sway

タイトルのごとく、バンド全体が滑りながらずれていく感覚がいい。

最後にストリングスが入って来るのが洒落ている。

ところで僕はこの曲を最初"Swamp"だと思って聴いていて、

「スワンプってこういう音楽なんだ」と思ったものでした。

僕が「スワンプ」という言葉と概念を知ったのは、トーキング・ヘッズの

ライヴSTOP MAKING SENSEで、そのものSwampという曲があり、

何かで調べて「粘つきのあるアメリカ南部の音楽」と知りました。

これは、曲名を覚える前にアルバムCDを聴き始めて、

"Swa"まで同じなので、勘違いしてしまったのでしょう。

でも、この勘違いは「間違い」ではなかった、ということですね(笑)。

3曲目 Wild Horses

ストーンズはこのアルバムからレコード会社を移籍したと書きましたが、

Brown Sugarとこの曲のみ、それまでのDECCAの音源と同じく

権利がABKCOレコードにあり、この2曲は1960年代の曲を集めた

名編集のベスト盤HOT ROCKSに収録されています。

HOT ROCKSは、僕が初めて買ったストーンズのCDであり、

僕のCD初期50枚に入るほど早くに買って聴いていました。

当時からこの2曲についての話は本か何かで知っていて、

ここから新しいストーンズになっていたんだ、と思いながら聴きました。

Brown Sugarはいかにもストーンズらしくてすぐ好きになりましたが、

この曲は「彼らもこんな曲をやるんだ」と少々戸惑いました。

カントリーっぽさを感じるスロウで抒情的な曲。

本来僕が好きになりそうなものを、素直に好きとはいえなかった。

しかも彼ら自身がこの曲を大好きそうと分かって、なぜだろうって。

でも、この曲は、年を経るごとに徐々に好きになってゆき、

数年前、ああ本当にいい曲だあ、としみじみ思いました。

サビもいいけど、ヴァースの歌メロもいい。

ストーンズの芸の奥深さがよく分かる1曲でしょうね。

4曲目 Can't You Hear Me Knockin’

長いサックスソロを含むジャムセッションを発展させた曲。

この前年にジョージ・ハリスンがスワンプ趣味をかき集めて

作り上げたALL THING MUST PASSが出た、と今ふと

この曲を聴きながら思いましたが、当時の英国ロックには、

「ブルーズロック」の後に「スワンプロック」の波が来ていたようですね。

ほとんどハードロック的な突き刺さるギターリフがいい。

5曲目 You Gotta Move

アコースティックギターによる本格的カントリーブルーズ。

元々は戦後期のゴスペルやブルーズから始まった曲で、

フレッド・マクダウェルが1965年に録音したものがストーンズの

下地になっているようですが、サム・クックも同じモチーフで

1963年に録音している、など、複雑な変遷の曲でもあります。

この曲は「心に引っかかった」曲のひとつで、なんだろう、

けだるい雰囲気が気になって仕方なかった。

こういう音楽はまだ当時あまり聴いていなくて印象的だったのでしょう。

ところで、僕は、CDの時代になってからCDで初めて聴くアルバムは、

可能な限りどこまでがLPのA面でどこからがB面かを調べて

頭の中に刻んで聴くようにしていて、これはLPのA面最後。

最初にLPで聴いたアルバムはそれが頭に刻み込まれていますが、

これはLPで聴いたことがないのに、A面B面の区別が明確なのです。

やっぱり、若い頃にそうして覚えて聴いたからでしょうね。

03 "dead"ではない花、庭で咲いた薔薇「ミュージック」

6曲目 Bitch

この曲は1990年の初来日公演で演奏したことで、

僕の中では特別なものとなりました。

当時はまだストーンズ聴き始めのようなもので、シングルで

大ヒット曲はだいたい分かるけれど、アルバムの中の曲までは

抑えきれていない状態で、この曲をやって驚いたのでした。

ヒット曲と新譜からの曲以外を演奏しそれを聴くというのは、

コンサートの醍醐味なのだ、と、この曲から学んだ気がします。

この曲は「愛すべきパクリ」のひとつですね。

イントロのリフがテンプテーションズのGet Readyとそっくり。

「てってぇ~」と強く打つ場所が違うだけ。

ストーンズはこの後、テンプスのAin't Too Proud To Begや

Just My Imagination (Running Away With Me)をカヴァーしていて、

テンプスが好きであるのは間違いないですね。

そして僕は両方大好き、だから「愛すべきパクリ」なのです。

もっとも僕はストーンズのこれを先に聴いたので、後から

テンプスを聴いてそれに気づいたのでした。

先ほどA面B面の話をしましたが、これはB面のアタマに置くには

これ以上ないというくらい合っている、だから印象的なのでしょうね。

7曲目 I Got The Blues

ブルーズマンのアルバート・キングがマスル・ショールズで録音した

ソウルとブルーズのハイブリッド、これはそのままの音といっていい。

ブラスの入り方は、思わずにやにやしてしまうくらいに。

でもミックの歌い方はソウルのマナーではまったくない。

高音で声が微妙に揺れるのが、ギターのアルペジオと呼応するようで、

それはロックの「ぎこちなさ」、しかし、そこがロックの面白さでしょう。

間奏の印象的なオルガンはビリー・プレストンによるもの。

ビリーは4曲目にも参加しています。

8曲目 Sister Morphine

この曲は前作LET IT BLEEDのアウトテイクで、

マスル・ショールズの録音には関わりがないとのこと。

Wild Horsesとは裏と表のような、アコースティックな響きのスロウな曲。

曲のクレジットには、ミックとキースに、ミックの恋人だった

マリアンヌ・フェイスフルの名前が加わっています。

ということは、この曲の主人公は彼女なのかな。

そしてスライドギターはライ・クーダー。

71年といえば、前年の秋、ジャニス・ジョプリンが亡くなった。

偶然なのだろうか。

もしかして、ジャニスに捧げた曲だったのか。

9曲目 Dead Flowers

明るくポップでのどか、そしてどこか間の抜けた響きが印象的。

しかしなんといってもこの曲はサビでのキースのコーラスがすごい。

コーラスというか、ミックが歌う主旋律とは別に、勝手にテキトーに

歌いたいように歌っているだけ、といった奔放さがありますね。

しかもそのキースの声がいい。

今回はキースが歌う曲がないので、その分張り切っていたのかな。

でもこれ、コーラスをつける勉強にはならない曲かも。

今回のリイシュー盤のDisc2は未発表音源が収録されていますが、

そのテイクはキースやり過ぎ! というくらいにコーラスがすごい。

B面のハイライトともいえるかもしれない。

このリイシューを買ってからは、この曲をよく口ずさんでいます。

時と場合により、ミックだったり、キースだったりします、もちろん(笑)。

10曲目 Moonlight Mile

この曲はタイトルがいいなあと最初から思いました。

抒情的な曲で、夜明け前の大地にひんやりとした空気が広がる、

そんな雰囲気をたたえた、大きく構えた曲。

しかし僕は、最初から大好きだったわけではありません。

「せっかくタイトルがいいのだから、好きにならなきゃ」

などと思いながら最初の頃は聴いていた記憶があります。

無茶ですかね、自然と好きなら好き、でいいじゃないか、と。

いや、僕はそういう思考の持ち主なので、しょうがないのです(笑)。

「好きにならなきゃ」と思ったのは、歌メロが最上級というわけではない

という部分があったかと思います。

でも、特に40歳を過ぎてからは、これは歌メロではなく雰囲気に

ひたって味わいながら聴くものだ、と気づいて漸く好きになりました。

そして俳句をやるようになった今、この曲は、僕の頭の中では、

月を求めて旅をした松尾芭蕉に結びつくようになりました。

いかにも芭蕉が月を求めて歩を進める、そんな雰囲気が漂う、

と書くと強引でしょうかね(そうでしょうね)。

でも、今の僕はこれを聴くと、芭蕉のそんな光景が頭に浮かんできます。

そうか、結局僕はこの曲とは縁があったんだ!

「好きにならなきゃ」というのは、何かを感じていたのかな、と。

満月の夜に暗い道を歩き、角を曲がると月明かりが眩しいほどだった。

そんな余韻を残しまくって、アルバムは終わります。

なお、Disc2のボーナストラックは以下の通りです。

1. "Brown Sugar" (Alternate Version with Eric Clapton)

2. "Wild Horses" (Acoustic version)

3. "Can't You Hear Me Knocking" (Alternate version)

4. "Bitch" (Extended version)

5. "Dead Flowers" (Alternate version)

6. "Live With Me" (Live at the Roundhouse, 1971)

7. "Stray Cat Blues" (Live at the Roundhouse, 1971)

8. "Love in Vain" (Live at the Roundhouse, 1971)

9. "Midnight Rambler" (Live at the Roundhouse, 1971)

10. "Honky Tonk Women" (Live at the Roundhouse, 1971)

ライヴも入っているのがうれしい。

そして特にMidnight Rambler、昨年の東京ドーム公演で

ミック・テイラーがステージに上がって一緒に演奏した曲、

早くもいい思い出になっていることに、これを聴いて気づきました。

アルバムのアートワークはアンディ・ウォーホール。

僕は、CDで初めて買ってアートワークが気に入ったアルバムは、

中古LPを探して買うことがよくあるけど、これはまだ買ってない。

ファスナーがついたジャケットはほしいのですが、でも、正直、

好きかどうかといわれれば、微妙ですね・・・(笑)。

結局のところ、ローリング・ストーンズは長く聴いているし、

僕にとっての基本でもあることがよく分かりました。

僕は、ソウルやブルーズそれにスワンプ系の音楽は、

40歳になってから漸く真面目に聴き始めましたが、

遠回りして結局たどり着いたのはストーンズだった、といったところ。

僕にとってはありがたい存在、それがローリング・ストーンズ。

今回、もうひとつ、ストーンズを熱心に聴き始めた二十歳の頃も

懐かしく思い出しました。

リアルタイムではなくても、音楽の思い出はできるものなのですね。

さて、ストーンズはほんとうにもう来日公演はしないのかな?

そんなはずはない、と、今また思い始めました。

最後は今日の3ショットです。

04

2015年01月25日

TRUTH ジェフ・ベック

01

TRUTH Jeff Beck

トゥルース ジェフ・ベック (1968)

今日はジェフ・ベックいきます。

ジェフは一応、ソロ以降の全アルバムが家にあるのですが、

よく聴いているかというと、正直、はいとはいえない人です。

嫌いな理由は何もなく、むしろ尊敬しているギタリストですが、

端的にいえば尊敬が大きすぎてなかなか近寄れない、

そんな存在かもしれません、現在進行形で。

だからジェフのプレイがどうのこうのは話せないのですが、

音楽にも情報にもずっと接してきている人ではあって、そんな中、

このアルバムは唯一、そらで曲が思い浮かぶくらいの愛聴盤。

年末から、きっかけは特になく目に留ったので突然また聴き始め、

以前は気づかなかったことを感じたので、記事にしてみました。

僕がこれを初めて聴いたのは大学生の頃、当時はCD時代の初期で、

これと次のBECK-OLAのCD化を楽しみに待っていました。

もちろんそれは、ロッド・スチュワートがいるからです。

ロッドは高校時代から大好きで、遡ってたどり着いたのですが、

ロッドがジェフ・ベックからキャリアをスタートさせたことを

最初に話として聞いた時、僕は違和感のようなものを覚えました。

実際に聴くと、ロッドが歌っているだけでうれしかった(笑)。

声があまり変わっていない、やはり歌メロをつかみやすく歌う人だ、

などなど感心しきりでした。

ただし、やはり多少の違和感はありました。

ハードな音ととのミスマッチ感覚がそうさせたのかなと。

ロッドが2枚で辞めてしまったことも、なんとなく、

分かったとはいわないけど、想像はできました。

ただし、このアルバム自体は音楽としてあまりにも素晴らしく、

すぐに大好きになりました。

このところ聴いていて、気づいたというか新たに感じたこと。

ひとつ、昔思っていたよりも音がうんと土臭い。

音が粘っこくて、もっというとアメリカ南部っぽさがあって

レッド・ツェッペリンのように良くも悪くもスマートではない。

リズム隊がそう感じさせるのかな。

また、クリームのように、個性のぶつかり合いの中から

マジックが生まれてくるというわけでもなくて、

あくまでもジェフが全てを支配し統制をとっているようで、

音楽全体は整っていて、意外と涼しさを感じます。

土臭いけど、あまり気温が高くなく、蒸してもいない。

アメリカのオールマン・ブラザース・バンドに英国っぽい

要素があると言われますが、逆にジェフ・ベックは

英国側からアメリカにアプローチしてったところ、

大西洋上の同じ辺りでオールマンと交錯したという感じかな。

ただ、次のBECK-OLAのほうがより南部っぽいと感じましたが、

今回はこのアルバムだけに絞って話をします。

もうひとつ、僕はロッドから遡って聴いたと書きましたが、

今さら冷静になって聴いてみると、ロッドのヴォーカルの存在感は、

まさに唯一無二、誰も真似できない世界を持った人なんだなと。

こんな声の人はいないですからね。

そりゃプロのヴォーカリストのしかも第一線でやっていく人は、

唯一無二の声を持っているに違いないのですが、しかしロッドは、

声の質というよりは、そもそも世界が違うように感じます。

これが世に出た時に、なんだこの声の持ち主は、と驚いた人が

多かったのではないかと勝手に想像しました。

声はまさに最大の楽器ですね。

このアルバムはよく、ヘヴィメタルのルーツの1枚

のような言い方をされています。

ブルーズ基調で重たくハードなギターの音という点で、

見た目はそうなのかもしれません、そう思う部分はあります。

でも、コンセプト的にはまだまだヘヴィメタルには遠いですね。

ブルーズを感じなくなったところがヘヴィメタル、

と僕は思います、すべてがそうとも限らないですが。

2005年のリマスター盤にはボーナストラックが8曲収録され、

中には、ジェフが歌う最初のシングルHi Ho Silver Lining、

次のシングルのTallymanや、ポール・モーリアで有名な

「恋はみずいろ」 Love Is Blueも収録されています。

ただし今回はあくまでもアルバム本編だけに触れてゆきます。

そのCDのブックレットの裏は、写真03、

おそらくLPの裏面がそのまま使われていると思いますが、

そこにはジェフ自身の曲への短いコメントが記されています。

そうした例は多くはないとは思いますが、ジェフはそれだけ

力を入れてこのアルバムを作り、自信があったのでしょうね。

面白いので、今回は、それを紹介しながら進めます。

JBと記した青文字の文章がジェフ・ベックのコメントです。

なお、翻訳は引用者によるもので、一部補足も加えています。

そしてリマスター盤には、Charles Shaar Murrayなる人物の

解説があって、そこに書かれていることにも少し触れます。

このアルバムのバンドのメンバーは以下の4人ですが、

ジェフ・ベック Jeff Beck (Gt)(Tr5のベース)

ロッド・スチュワート Rod Stewart (Vo)

ロン・ウッド Ron Wood (Bs)

ミッキー・ウォラー Micky Waller (Ds)

このアルバムは参加メンバーが豪華であり、

英国ロック躍動期の縮図ともいうべく興味深いので、

先に名前を挙げて紹介してゆきます。

キース・ムーン Keith Moon

→Tr8のドラムスとTr5のティンパニー

ジミー・ペイジ Jimmy Page

→Tr8の12弦ギター

ジョン・ポール・ジョーンズ John Paul Jones

→Tr4、5のオルガンとTr8のベース

ニッキー・ホプキンス Nicky Hopkins

→Tr3、4、8、9のピアノ、彼はサブメンバー的役割の模様

またTr3のバグパイプはMyserious Scottish Blokeと記されています。

ジェフはGibson Les PaulとMarshallのアンプを使用と記され、

ブックレットにはジェフがレス・ポールを弾く写真もあります。

いつものように作曲者は各曲の下に示してゆきますが、今回は、

ブックレットに書いてある通りに記し、本文で補足してきます。

02 2005年リマスター盤CDブックレットの裏面

Tr1:Shapes Of Things

(Sammuel-Smith / Relf / McCarty)

JB:アレンジし直したけどヤードバーズのヒット曲だ。

この曲は何を使って聴くのでも最大音量で聴いてくれ。

もし君が教会の牧師をお茶の時間に呼ぶのなら、

これは最高のBMGになるだろうな。

元々ヤードバーズの曲で、ジェフ自身には再録音になる曲。

イントロのベースとドラムスが真っ直ぐに入ってくるけど、

ヴォーカルとギターが始まったところで横の流れもできて

音が立体的に広がる、最初の5秒で圧倒されること間違いなし。

このアルバムはそれとベースが歌いながら激しく動いていますが、

ロン・ウッドは最初はリズム・ギターとしてジェフに迎えられ、

ベースは他の人を考えていたのが、彼のイメージに合う人がおらず、

ロンをベースにコンバートすることを思いついたそうです。

そしてロンはFender Jazz Bassを弾いているとも書かれています。

ヤードバーズには悪いけどこの曲は「ジェフ・ベックの曲」、かな。

Tr2:Let Me Love You

(Jeffery Rod)

JB:ヘヴィな曲、素晴らしいタンバリンは

ミッキー・モストによるものだ。

ロッドの曲。いろんな状況で映える曲だよ。

作曲者の「ジェフリー・ロッド」とは

ジェフとロッドのことだと思われますが、

オリジナルLPの裏面部分には(Rod)としか記されておらず、

リマスター盤のブックレットにはこのよう書かれています。

なぜだろう、ちょっと不思議、ロッドへの感謝の念からかな。

ただしこれはモチーフをバディ・ガイの曲からいただいている、

と解説にありますが、当時の英国は、ブルーズの名曲に手を加えて

自作の曲として歌う悪しき流行があったようで、これもそうかな。

この曲は歌うには最高によいのですが・・・

ロッドは、歌に感情はこもっているけど、取り乱すこともなく

悠然と歌い続け、若くして既に凄味を感じます。

なお、ミッキー・モスト Micky Mostはプロデューサー。

Tr3:Morning Dew

(Rose - Dobson)

JB:ティム(・ローズ)のこの曲の素晴らしさはみんな知ってる。

だけど僕たちのもなかなか良くないかい。

作曲者のひとりでもあるティム・ローズのヒット曲で、

ジェフは彼への賛辞を送っています。

ただしこれは調べると、ジャンルとしてはフォークであるらしく、

ロッドのその後のカバー曲の選曲との共通性を考えると興味深い。

この空気感を表現できるロッドの素晴らしさに感動しますね。

ロッドの執拗なヴォーカルは、歩いても歩いても足に朝露が着く

草原を進まざるを得ないような感覚に陥ります(笑)。

ジェフの跳ねるようなギターの音もカッコいい。

Tr4:You Shook Me

(Dixon)

JB:むしゃくしゃした時に聴くための曲としてこれはおそらく、

最も適当かついいかげんに録音された曲じゃないかな。

最後の音は僕のギターだけど、きみたちが調子がよくない時に、

この2分28秒でやる気をくじいてくれたまえ。

これはレッド・ツェッペリンで先に聴きましたが、

Zepのそれを最初に聴いて僕は大爆笑してしまいました。

ここはジェフの話なのでそのことには触れないとして、

ジェフのこれは妙に小ぎれいにまとまっていると感じました。

オルガンはジョン・ポール・ジョーンズ。

ニッキーのピアノの高音の連弾も印象に残ります。

ウィリー・ディクソンはブルーズ系のロッカーから

最大限の尊敬の念を集めていた人ですね。

Tr5:O'l Man River

(Kern - Hammerstein II)

JB:アレンジは僕だけど、クレジットはみんなのもので、

ロッド・スチュワートはとりわけ素晴らしい。

これもまた最大音量で聴いてくれ。

白状します。

僕はずっと、オーティス・レディングのO'l Man Troubleと

この曲を混同していました、同じだと思っていました。

しかも、それをオーティスを真面目に聴くまでずっと、

だからつまり、昨年まで、そう思っていたのです・・・

調べるとこれは1920年代のミュージカルの中の曲ということで、

そんなに古い曲だったんだ。

じわじわと迫ってくる演奏が迫力ありますね。

キース・ムーンがわざわざティンパニーをやるだけあります。

これ、ほとんどソウルと言っていい雰囲気もあって、

ソウルっぽさを感じさせるのはロッドの持ち味かな。

今回、かなり奥深い曲だと再認識、再発見しました。

03 CDとハウのアウトテイク写真

Tr6:Greensleeves

(Trad arr. Jeffery Rod)

JB:ミッキー・モストのギターで演奏している。

エルヴィスとも同じものなんだ。

解説にはそのギターはGibson J-200と書いてあります。

ところで、ポール・マッカートニーはこれを聴いて、

Junkを作ることを思いついたのかなと思うことがあります。

違うかもしれないけど、雰囲気が似ています。

特に、McCARTNEYに収録されたオリジナルではなく、

UNPLUGGEDのバージョンは、メドレーで1曲にしたいくらい、

雰囲気以上に演奏も似ています。

なんて、結局はビートルズに言及するのか・・・(笑)・・・

話は逸れましたが、この曲はロックを聴く前から知っていて、

こうしたトラッドをロックで演奏しているのを聴くと、

若い頃は特にうれしくなりました。

Tr7:Rock My Primsoul

(Jeffery Rod)

JB:"Tallyman"のB面として録音していたが、こちらのほうが

オリジナルよりナチュラルな雰囲気でよくできている。

これも一応はオリジナルでも、B.B.キングのRock Me Baby

からいただいているということで、やはりちょっと複雑。

まあしかしこれは歌メロもいいし、素晴らしい曲ですね。

若い頃からよく口ずさんでいました。

ロッドも後にライヴで歌っています。

この曲のロッドのヴォーカルでひとつ思ったのは、

ハスキーヴォイスと言われますが、それと関係あるのかどうか、

ロッドは歌うと声がいい具合に微妙に欠けていることかな。

音が揺れるというべきか、声がただ伸びているのではなく、

作為的というよりは自然とそういう声になっている感じ。

Tr8:Beck's Bolero

(Page)

JB:これについてあまり多くは語れないな。

"(Hi Ho) Silver Lining"のB面と同じテイクで、言い訳になるが、

それ以上に良くすることはできなかったんだ。

トラッドに続いてクラシックの要素まであるなんて、

若い僕はこれを聴いてほんとに楽しかった(笑)。

ジミー・ペイジが作ったこの曲はインストゥルメンタルで、

ギターによるオーケストラといった趣の壮大な響きに

心をかきむしられ、引き込まれます。

ただこれ、音質がもう少し良ければもっと透明感があるのにな

と、昔から思っています。

逆にこの音質だから、喧騒を、時代を感じるのでしょうけど。

Tr9:Blues De Luxe

(Jeffery Rod)

JB:バートとスタンに感謝だ。

僕たちは、やろうとしていた「ライヴ」演奏のブルーズの

完璧なモデルを作ることができたが、ピアノソロについては

言わせてもらいたいことがある。

すいません、バートとスタンが誰かが分かりませんでした。

ピアノソロはニッキーで、ジェフの文章はここまでですが、

これは聴衆の拍手が入っていてライヴのように聴こえるけど、

実際はスタジオ録音で拍手は後から被せたものだそうです。

この曲もまた一応はオリジナルですが、やはり

B.B.キングのGambler's Bluesとよく似ている、ということ。

この辺りのルーツ感覚はジェフもロッドも同じだったのかな。

普通に演奏すればこの半分の時間で終わりそうなほど(笑)、

とにかくゆったりとした、とろい曲。

ロッドはやはり何を歌わせてもさまになっている、うん。

この曲の歌はこの中ではいちばん気持ちが入っていますね。

Tr10:I Ain't Superstitious

(Dixon)

JB:ハウリン・ウルフの古い曲からリフをいただいているけど、

彼は気にしていないよ、だって僕は彼に話をつけたから。

この曲はめくるめくギターが炸裂している、そのための曲だね。

これらの愛すべき曲が僕らの最初のLP、TRUTHさ。

ウィリー・ディクソンの曲にハウリン・ウルフのリフと

凝っているといえば凝っていますね。

ワウペダルを多投したまさにめくるめくギターワークには、

自然と気持ちが高揚してきます、ナチュラル・ハイ。

サイケデリックの影響もあるのでしょうか、時代ですね。

でも、アルバム全体ではそれほどサイケの影響は感じません。

だから僕が大好き、ともいえます。

実は最近、僕は、サイケがやや苦手だと分かってきました。

つまらない人間ですから、僕は(笑)。

この曲はもはやロックのマスターピースのひとつでしょう。

ジェフ・ベックの曲として語り継がれてゆくであろう曲。

アルバムの最後を、緊張感を持ってびしっと締めてくれます。

ううん、ギタリストのジェフ・ベックのアルバムで、

僕自身も一応はギターを弾く人間だというのに、

ロッドの話ばかりで終わってしまった感が・・・

ギターについては、ソロももちろんすごいけど、僕はやはり

バックの特に低音弦の音の動かし方がカッコいいと思います。

なんて、取ってつけたように感じられるかも・・・

1968年といえば、このアルバムの他に、

ジミ・ヘンドリックスのELECTRIC LADYLAND、

クリームのWHEELS OF FIREと、

ブルーズに大きく影響を受けたロックの名盤が

リリースされた年として記されています。

さらにはレッド・ツェッペリンもこの年に結成され、

1stが発表されたのは翌年ですがでも1月にリリースだから

この年に録音されていたわけで、考えてみればすごいですね、

こんなすごいアルバムが4枚も作られたなんて。

ちなみに僕が1歳の年ですね、覚えているわけがない(笑)。

こう書いていると、それらのアルバムも

記事に取り上げたくなってきましたよ。

TRUTH Jeff Beck

トゥルース ジェフ・ベック (1968)

今日はジェフ・ベックいきます。

ジェフは一応、ソロ以降の全アルバムが家にあるのですが、

よく聴いているかというと、正直、はいとはいえない人です。

嫌いな理由は何もなく、むしろ尊敬しているギタリストですが、

端的にいえば尊敬が大きすぎてなかなか近寄れない、

そんな存在かもしれません、現在進行形で。

だからジェフのプレイがどうのこうのは話せないのですが、

音楽にも情報にもずっと接してきている人ではあって、そんな中、

このアルバムは唯一、そらで曲が思い浮かぶくらいの愛聴盤。

年末から、きっかけは特になく目に留ったので突然また聴き始め、

以前は気づかなかったことを感じたので、記事にしてみました。

僕がこれを初めて聴いたのは大学生の頃、当時はCD時代の初期で、

これと次のBECK-OLAのCD化を楽しみに待っていました。

もちろんそれは、ロッド・スチュワートがいるからです。

ロッドは高校時代から大好きで、遡ってたどり着いたのですが、

ロッドがジェフ・ベックからキャリアをスタートさせたことを

最初に話として聞いた時、僕は違和感のようなものを覚えました。

実際に聴くと、ロッドが歌っているだけでうれしかった(笑)。

声があまり変わっていない、やはり歌メロをつかみやすく歌う人だ、

などなど感心しきりでした。

ただし、やはり多少の違和感はありました。

ハードな音ととのミスマッチ感覚がそうさせたのかなと。

ロッドが2枚で辞めてしまったことも、なんとなく、

分かったとはいわないけど、想像はできました。

ただし、このアルバム自体は音楽としてあまりにも素晴らしく、

すぐに大好きになりました。

このところ聴いていて、気づいたというか新たに感じたこと。

ひとつ、昔思っていたよりも音がうんと土臭い。

音が粘っこくて、もっというとアメリカ南部っぽさがあって

レッド・ツェッペリンのように良くも悪くもスマートではない。

リズム隊がそう感じさせるのかな。

また、クリームのように、個性のぶつかり合いの中から

マジックが生まれてくるというわけでもなくて、

あくまでもジェフが全てを支配し統制をとっているようで、

音楽全体は整っていて、意外と涼しさを感じます。

土臭いけど、あまり気温が高くなく、蒸してもいない。

アメリカのオールマン・ブラザース・バンドに英国っぽい

要素があると言われますが、逆にジェフ・ベックは

英国側からアメリカにアプローチしてったところ、

大西洋上の同じ辺りでオールマンと交錯したという感じかな。

ただ、次のBECK-OLAのほうがより南部っぽいと感じましたが、

今回はこのアルバムだけに絞って話をします。

もうひとつ、僕はロッドから遡って聴いたと書きましたが、

今さら冷静になって聴いてみると、ロッドのヴォーカルの存在感は、

まさに唯一無二、誰も真似できない世界を持った人なんだなと。

こんな声の人はいないですからね。

そりゃプロのヴォーカリストのしかも第一線でやっていく人は、

唯一無二の声を持っているに違いないのですが、しかしロッドは、

声の質というよりは、そもそも世界が違うように感じます。

これが世に出た時に、なんだこの声の持ち主は、と驚いた人が

多かったのではないかと勝手に想像しました。

声はまさに最大の楽器ですね。

このアルバムはよく、ヘヴィメタルのルーツの1枚

のような言い方をされています。

ブルーズ基調で重たくハードなギターの音という点で、

見た目はそうなのかもしれません、そう思う部分はあります。

でも、コンセプト的にはまだまだヘヴィメタルには遠いですね。

ブルーズを感じなくなったところがヘヴィメタル、

と僕は思います、すべてがそうとも限らないですが。

2005年のリマスター盤にはボーナストラックが8曲収録され、

中には、ジェフが歌う最初のシングルHi Ho Silver Lining、

次のシングルのTallymanや、ポール・モーリアで有名な

「恋はみずいろ」 Love Is Blueも収録されています。

ただし今回はあくまでもアルバム本編だけに触れてゆきます。

そのCDのブックレットの裏は、写真03、

おそらくLPの裏面がそのまま使われていると思いますが、

そこにはジェフ自身の曲への短いコメントが記されています。

そうした例は多くはないとは思いますが、ジェフはそれだけ

力を入れてこのアルバムを作り、自信があったのでしょうね。

面白いので、今回は、それを紹介しながら進めます。

JBと記した青文字の文章がジェフ・ベックのコメントです。

なお、翻訳は引用者によるもので、一部補足も加えています。

そしてリマスター盤には、Charles Shaar Murrayなる人物の

解説があって、そこに書かれていることにも少し触れます。

このアルバムのバンドのメンバーは以下の4人ですが、

ジェフ・ベック Jeff Beck (Gt)(Tr5のベース)

ロッド・スチュワート Rod Stewart (Vo)

ロン・ウッド Ron Wood (Bs)

ミッキー・ウォラー Micky Waller (Ds)

このアルバムは参加メンバーが豪華であり、

英国ロック躍動期の縮図ともいうべく興味深いので、

先に名前を挙げて紹介してゆきます。

キース・ムーン Keith Moon

→Tr8のドラムスとTr5のティンパニー

ジミー・ペイジ Jimmy Page

→Tr8の12弦ギター

ジョン・ポール・ジョーンズ John Paul Jones

→Tr4、5のオルガンとTr8のベース

ニッキー・ホプキンス Nicky Hopkins

→Tr3、4、8、9のピアノ、彼はサブメンバー的役割の模様

またTr3のバグパイプはMyserious Scottish Blokeと記されています。

ジェフはGibson Les PaulとMarshallのアンプを使用と記され、

ブックレットにはジェフがレス・ポールを弾く写真もあります。

いつものように作曲者は各曲の下に示してゆきますが、今回は、

ブックレットに書いてある通りに記し、本文で補足してきます。

02 2005年リマスター盤CDブックレットの裏面

Tr1:Shapes Of Things

(Sammuel-Smith / Relf / McCarty)

JB:アレンジし直したけどヤードバーズのヒット曲だ。

この曲は何を使って聴くのでも最大音量で聴いてくれ。

もし君が教会の牧師をお茶の時間に呼ぶのなら、

これは最高のBMGになるだろうな。

元々ヤードバーズの曲で、ジェフ自身には再録音になる曲。

イントロのベースとドラムスが真っ直ぐに入ってくるけど、

ヴォーカルとギターが始まったところで横の流れもできて

音が立体的に広がる、最初の5秒で圧倒されること間違いなし。

このアルバムはそれとベースが歌いながら激しく動いていますが、

ロン・ウッドは最初はリズム・ギターとしてジェフに迎えられ、

ベースは他の人を考えていたのが、彼のイメージに合う人がおらず、

ロンをベースにコンバートすることを思いついたそうです。

そしてロンはFender Jazz Bassを弾いているとも書かれています。

ヤードバーズには悪いけどこの曲は「ジェフ・ベックの曲」、かな。

Tr2:Let Me Love You

(Jeffery Rod)

JB:ヘヴィな曲、素晴らしいタンバリンは

ミッキー・モストによるものだ。

ロッドの曲。いろんな状況で映える曲だよ。

作曲者の「ジェフリー・ロッド」とは

ジェフとロッドのことだと思われますが、

オリジナルLPの裏面部分には(Rod)としか記されておらず、

リマスター盤のブックレットにはこのよう書かれています。

なぜだろう、ちょっと不思議、ロッドへの感謝の念からかな。

ただしこれはモチーフをバディ・ガイの曲からいただいている、

と解説にありますが、当時の英国は、ブルーズの名曲に手を加えて

自作の曲として歌う悪しき流行があったようで、これもそうかな。

この曲は歌うには最高によいのですが・・・

ロッドは、歌に感情はこもっているけど、取り乱すこともなく

悠然と歌い続け、若くして既に凄味を感じます。

なお、ミッキー・モスト Micky Mostはプロデューサー。

Tr3:Morning Dew

(Rose - Dobson)

JB:ティム(・ローズ)のこの曲の素晴らしさはみんな知ってる。

だけど僕たちのもなかなか良くないかい。

作曲者のひとりでもあるティム・ローズのヒット曲で、

ジェフは彼への賛辞を送っています。

ただしこれは調べると、ジャンルとしてはフォークであるらしく、

ロッドのその後のカバー曲の選曲との共通性を考えると興味深い。

この空気感を表現できるロッドの素晴らしさに感動しますね。

ロッドの執拗なヴォーカルは、歩いても歩いても足に朝露が着く

草原を進まざるを得ないような感覚に陥ります(笑)。

ジェフの跳ねるようなギターの音もカッコいい。

Tr4:You Shook Me

(Dixon)

JB:むしゃくしゃした時に聴くための曲としてこれはおそらく、

最も適当かついいかげんに録音された曲じゃないかな。

最後の音は僕のギターだけど、きみたちが調子がよくない時に、

この2分28秒でやる気をくじいてくれたまえ。

これはレッド・ツェッペリンで先に聴きましたが、

Zepのそれを最初に聴いて僕は大爆笑してしまいました。

ここはジェフの話なのでそのことには触れないとして、

ジェフのこれは妙に小ぎれいにまとまっていると感じました。

オルガンはジョン・ポール・ジョーンズ。

ニッキーのピアノの高音の連弾も印象に残ります。

ウィリー・ディクソンはブルーズ系のロッカーから

最大限の尊敬の念を集めていた人ですね。

Tr5:O'l Man River

(Kern - Hammerstein II)

JB:アレンジは僕だけど、クレジットはみんなのもので、

ロッド・スチュワートはとりわけ素晴らしい。

これもまた最大音量で聴いてくれ。

白状します。

僕はずっと、オーティス・レディングのO'l Man Troubleと

この曲を混同していました、同じだと思っていました。

しかも、それをオーティスを真面目に聴くまでずっと、

だからつまり、昨年まで、そう思っていたのです・・・

調べるとこれは1920年代のミュージカルの中の曲ということで、

そんなに古い曲だったんだ。

じわじわと迫ってくる演奏が迫力ありますね。

キース・ムーンがわざわざティンパニーをやるだけあります。

これ、ほとんどソウルと言っていい雰囲気もあって、

ソウルっぽさを感じさせるのはロッドの持ち味かな。

今回、かなり奥深い曲だと再認識、再発見しました。

03 CDとハウのアウトテイク写真

Tr6:Greensleeves

(Trad arr. Jeffery Rod)

JB:ミッキー・モストのギターで演奏している。

エルヴィスとも同じものなんだ。

解説にはそのギターはGibson J-200と書いてあります。

ところで、ポール・マッカートニーはこれを聴いて、

Junkを作ることを思いついたのかなと思うことがあります。

違うかもしれないけど、雰囲気が似ています。

特に、McCARTNEYに収録されたオリジナルではなく、

UNPLUGGEDのバージョンは、メドレーで1曲にしたいくらい、

雰囲気以上に演奏も似ています。

なんて、結局はビートルズに言及するのか・・・(笑)・・・

話は逸れましたが、この曲はロックを聴く前から知っていて、

こうしたトラッドをロックで演奏しているのを聴くと、

若い頃は特にうれしくなりました。

Tr7:Rock My Primsoul

(Jeffery Rod)

JB:"Tallyman"のB面として録音していたが、こちらのほうが

オリジナルよりナチュラルな雰囲気でよくできている。

これも一応はオリジナルでも、B.B.キングのRock Me Baby

からいただいているということで、やはりちょっと複雑。

まあしかしこれは歌メロもいいし、素晴らしい曲ですね。

若い頃からよく口ずさんでいました。

ロッドも後にライヴで歌っています。

この曲のロッドのヴォーカルでひとつ思ったのは、

ハスキーヴォイスと言われますが、それと関係あるのかどうか、

ロッドは歌うと声がいい具合に微妙に欠けていることかな。

音が揺れるというべきか、声がただ伸びているのではなく、

作為的というよりは自然とそういう声になっている感じ。

Tr8:Beck's Bolero

(Page)

JB:これについてあまり多くは語れないな。

"(Hi Ho) Silver Lining"のB面と同じテイクで、言い訳になるが、

それ以上に良くすることはできなかったんだ。

トラッドに続いてクラシックの要素まであるなんて、

若い僕はこれを聴いてほんとに楽しかった(笑)。

ジミー・ペイジが作ったこの曲はインストゥルメンタルで、

ギターによるオーケストラといった趣の壮大な響きに

心をかきむしられ、引き込まれます。

ただこれ、音質がもう少し良ければもっと透明感があるのにな

と、昔から思っています。

逆にこの音質だから、喧騒を、時代を感じるのでしょうけど。

Tr9:Blues De Luxe

(Jeffery Rod)

JB:バートとスタンに感謝だ。

僕たちは、やろうとしていた「ライヴ」演奏のブルーズの

完璧なモデルを作ることができたが、ピアノソロについては

言わせてもらいたいことがある。

すいません、バートとスタンが誰かが分かりませんでした。

ピアノソロはニッキーで、ジェフの文章はここまでですが、

これは聴衆の拍手が入っていてライヴのように聴こえるけど、

実際はスタジオ録音で拍手は後から被せたものだそうです。

この曲もまた一応はオリジナルですが、やはり

B.B.キングのGambler's Bluesとよく似ている、ということ。

この辺りのルーツ感覚はジェフもロッドも同じだったのかな。

普通に演奏すればこの半分の時間で終わりそうなほど(笑)、

とにかくゆったりとした、とろい曲。

ロッドはやはり何を歌わせてもさまになっている、うん。

この曲の歌はこの中ではいちばん気持ちが入っていますね。

Tr10:I Ain't Superstitious

(Dixon)

JB:ハウリン・ウルフの古い曲からリフをいただいているけど、

彼は気にしていないよ、だって僕は彼に話をつけたから。

この曲はめくるめくギターが炸裂している、そのための曲だね。

これらの愛すべき曲が僕らの最初のLP、TRUTHさ。

ウィリー・ディクソンの曲にハウリン・ウルフのリフと

凝っているといえば凝っていますね。

ワウペダルを多投したまさにめくるめくギターワークには、

自然と気持ちが高揚してきます、ナチュラル・ハイ。

サイケデリックの影響もあるのでしょうか、時代ですね。

でも、アルバム全体ではそれほどサイケの影響は感じません。

だから僕が大好き、ともいえます。

実は最近、僕は、サイケがやや苦手だと分かってきました。

つまらない人間ですから、僕は(笑)。

この曲はもはやロックのマスターピースのひとつでしょう。

ジェフ・ベックの曲として語り継がれてゆくであろう曲。

アルバムの最後を、緊張感を持ってびしっと締めてくれます。

ううん、ギタリストのジェフ・ベックのアルバムで、

僕自身も一応はギターを弾く人間だというのに、

ロッドの話ばかりで終わってしまった感が・・・

ギターについては、ソロももちろんすごいけど、僕はやはり

バックの特に低音弦の音の動かし方がカッコいいと思います。

なんて、取ってつけたように感じられるかも・・・

1968年といえば、このアルバムの他に、

ジミ・ヘンドリックスのELECTRIC LADYLAND、

クリームのWHEELS OF FIREと、

ブルーズに大きく影響を受けたロックの名盤が

リリースされた年として記されています。

さらにはレッド・ツェッペリンもこの年に結成され、

1stが発表されたのは翌年ですがでも1月にリリースだから

この年に録音されていたわけで、考えてみればすごいですね、

こんなすごいアルバムが4枚も作られたなんて。

ちなみに僕が1歳の年ですね、覚えているわけがない(笑)。

こう書いていると、それらのアルバムも

記事に取り上げたくなってきましたよ。

2014年11月20日

BENT OUT OF SHAPE レインボー

いつものように

写真へのコメントも

大歓迎です

今日は先に写真のことを説明すると、

今朝起きて、札幌は一面の雪の世界に様変わりしていて、

その様子を何枚か撮影したのですが、

ただそのダイジェストだけで記事を上げるのではなく、

かねてから、雪が降ってから上げようと思っていた音楽記事に

雪景色の写真を練り込んでみた、というしだいです。

01 ただしこの写真だけ撮影はひと月ほど前、ペンタックスにて

BENT OUT OF SHAPE Rainbow

ストリート・オブ・ドリームス レインボー released in 1983

以前、りるっちさんの虹の記事において

自分は紫時代より虹時代のほうが好きですね。

確かに自分の名前を入れておられました(笑)。

Posted by GBKT at 2008年07月29日 17:19

>虹時代のほうが

えーーっ?!そうなのですか?

んーなんかぎたばさんがよいというと

よさそげだから、聞いてみようかなぁ。

Posted by りるっち at 2008年07月29日 19:28

あ、では、煽るつもりではないですが(笑)、

近々、虹のアルバム記事を上げます。

Posted by GBKT at 2008年07月29日 21:10

>あ、では

楽しみにお待ちしております♪

Posted by りるっち at 2008年07月29日 21:28

というやりとりをしていましたが、

それからもう4か月近くが経っているんですね。

でも、決して忘れていたわけではなく、

その時にすぐにこの記事を上げることを決めていたのですが、

これを上げる時期を待っていたというのが真相です。

その理由は、曲紹介のほうで話します。

02 庭のミズナラも葉の残りが僅か・・・

リッチー・ブラックモアはおそらく、

ハードロック/ヘヴィメタル界では最も偉大な人でしょうね。

ただ、そのことを話してゆくと記事が10個あっても足りないし、

100個書ける人も世の中にはたくさんいらっしゃるでしょうから、

ここでは、僕がそう思っている、ということだけお伝えします。

リッチー・ブラックモアは、もちろんすべて好きな方も多いですが、

ディープ・パープル時代とレインボー時代、

どちらが好きかでも割と分かれるのではないかと思います。

僕はレインボー派です。

パープルが嫌いなわけではなく、もちろん全アルバム聴いてますが、

思い入れというか、それはレインボーのほうがはるかに上です。

どうしてかなと考えると、これはあくまでも僕個人の感じ方ですが、

レインボーのほうが「歌」として親しみやすいから、です。

パープルの曲は「まず演奏がありそして歌がある」一方で、

レインボーは「歌と演奏が対等に近い位置にある」、そんな感じ。

「歌」が好きな僕は、だからレインボーのほうによりひかれるし、

実際、レインボーの曲はよく口ずさんでいます。

繰り返しですが、これはあくまでも僕が感じることです。

レインボーはさらに、ヴォーカルによる好みの違いもあるようです。

スタジオアルバム1から3枚目がロニー・ジェイムス・ディオ、

4枚目がグラハム・ボネット、5から7枚目がジョー・リン・ターナー。

でもやっぱり、正統派で、メタル界ではいちばん巧いと言われている

ディオがいちばん人気があるのかな、そうだろうなぁ。

ただ、ジョーリンは当時はアイドル的な人気もあったようで、

同じバンドだけど毛色が違うのは興味深いところです。

僕はジョーリンの時代のほうが好きですが、しかしこれは、

その時代のほうが僕が好きな「歌」が多いためであって、

必ずしもヴォーカリストとしてどうかという問題だけではありません。

しかし、歌メロを作るのはヴォーカリストの仕事の場合も多いので、

やっぱりヴォーカリストとしてもジョーリンのほうが好きなのかな。

ジョーリンは確かにカッコいいけど、映像で見る服のセンスに

少々、多少、難があるような気が・・・(笑)。

03 ポーラが尻尾を振っている

このアルバムの話をしましょう。

僕は最初、弟に、とにかくいいからといって「聴かされ」ました。

当時、パープルは聴いていましたが、

レインボーはまったく聴いていませんでした。

正直言います。

最初に聴いた時に、これほどの「拒否反応」を示したアルバムは、

それまでも、そしてそれからもなかったかもしれません。

とにかく、「なんだろう、これは・・・」と、戸惑いました。

あまりにも「もの暗い」雰囲気だったからであり、しかも、

一聴して、すべての曲がそんな雰囲気に支配されていて、

そこに戸惑った、そしてそれ以上の反応を示したのでしょう。

大袈裟に言えば、「どうにも逃れられない悩みを抱えてしまった」

そんな心境に陥ったのです。

でも、普通なら、それでまったく聴かなくなるものかもしれませんが、

しかしレインボーは、弟に強力にすすめられていたので、

それからも、「嫌だな」と思いながらも何度か聴きました。

「嫌だな」と思いながらも聴くというのも、普通は違うかもしれません。

僕は、ロックを少し「求道的」に捉えすぎているのかもしれません。

しかし僕は、ロックに関しては、

人が良いというものが自分は良くないと感じるのはなぜか、

それがどうして(そんなに)良いと言われているのか、

それをどうしても突き止めたい

という人間なので、「嫌」でも聴くことは結構あります。

それは自分の「感情」には正直ではないかもしれないですが、

悲しいかな、僕は、そういう人間なのです・・・(笑)。

そして補足、僕が今は「大好き」と言っているアルバムは

ほんとうに100%そう思っていて、それに偽りはありません。

でも、その中にも、かつてあまり好きではなかったアルバムは数多あり、

そういう聴き方をしてきたからこそ、もちろんすべてではないけど、

より多くの良いアルバムに出会えたのであって、だからそれでよかった、

と僕自身は思っています。

あくまでも、個人の聴き方の問題だと思ってください。

04 車も雪にくるまれて・・・

さて、このアルバムは、聴いてゆくうちに、

その「もの暗い」部分が良いと感じるようになったんです。

僕は、気持の振れ幅も大きい人間なのかもしれません(笑)。

この寂寥感、このどうしようもないくらいなロマンティックさ、

ナイーヴでメランコリックな世界。

このアルバムの音世界は、そこに凝縮されています。

そして、このアルバムについては、

それ以上はあまり書くことが思い浮かびません。

思い浮かばないのは、じゃあ良くないんじゃないか、

と思われるかもしれないですが、僕には時として、

曲でもアルバムでも、大好きなのにそういうことがままあります。

レインボーやリッチー・ブラックモアが、

ハードロック或いはヘヴィメタルという枠で語られる音楽である

というイメージで聴くと、これはかなり違います。

そして僕自身も、もっと強い、もっと(いい意味で)荒い音楽を期待し、

それとは違ったので、拒否反応を起こしただけなのでしょう。

実際、僕は弟の影響でHR/HM系も結構聴いていますが、

こんな独特の「音世界」を持つHR/HM系のアルバム、

他には思いつきません。

レインボー自身でも、曲や演奏の「感じ」は似ていても、

「音世界」に関しては、このアルバムだけ違います。

そして、僕がこれまで聴いてきた全ロックのアルバムでも、

これだけ独特の「音世界」を持ったアルバムは、

そうざらにはないでしょう。

音楽的な面で、リッチー以外で特筆すべきは、

キーボードのデイヴ・ローゼンタールの繰り出す音、

こんなにも情緒豊かで雰囲気を持ったキーボードはない、

と言えるくらいの素晴らしい仕事をしています。

05 アイーダは前に進むのを躊躇する・・・

Tr1:Stranded

ドキュメンタリー番組のテーマ曲のような緊張感あるギターでスタート。

このアルバムは最初の数秒で全体が見えるタイプで、

この世界がそのまま展開されてゆくことを予感させますね。

サビの部分の歌メロをサポートするギターフレーズが秀逸で、

巧いギタリストってやっぱり、ソロだけではなく、

バッキングのプレイも巧いということを再認識します。

Tr2:Can't Let You Go

レインボー後期の名曲、名バラード。

ジョーリンの歌心がよく伝わってきます。

自分で歌っていてもいい歌だなと思いますし(笑)。

レインボーには、哀愁系というか、

昭和の歌謡曲っぽい曲が結構ありますが、

これなんかその代表例のひとつでしょうね。

日本で大いに受け理由のひとつも、それだと思います。

なお、この曲のビデオクリップを後に見たのですが、

ジョーリンが吸血鬼になって夜を徘徊するという物語仕立てで、

彼らもそんなことやってたんだ、と、MTV時代を感じましたね(笑)。

Tr3:Fool For The Night

ハードだけどロマンティックな曲の代表。

サビの前の部分の、やはり歌メロをサポートするギターが

ロマンティックな雰囲気を盛り上げています。

歌メロもいいし、歌い方もいいし、言うことないですね。

Tr4:Fire Dance

軽快な曲調にほの暗い歌メロ、メランコリックな狂おしい曲。

タイトルのイメージ通り、そしてさらに想像を掻き立てる。

もうこの世界に足を踏み入れたら抜け出せない・・・

やっぱり、ジョーリンの声だから出来た音世界でしょうね。

Tr5:Anybody There

このアルバム、LPでいうA面B面に1曲ずつ

インストゥルメンタル曲が入っていますが、これはその1曲目。

といいつつ、ヴォーカルがなくても同じ音世界だなぁ(笑)。

ゆったりとしていて、つなぎ以上に聴きどころがある曲。

06 雪が降るとおなじみ「ナナカマドの綿帽子」

Tr6:Desperate Heart

リッチーは後年、トラッド路線に進んで良い作品を残しますが、

後から振り返ると、その下地がよく見える曲。

トラッド風の軽やかなアコースティックギターのイントロで始まり、

ジョーリンの声がぐいぐいと引っ張り、キーボードがタイミングよく入り、

それを手堅くまとめている。

トラッドとロックがかなり高次元で融合した、隠れた名曲だと思います。

Tr7:Street Of Dreams

もう1曲の後期の名曲、名バラード。

このアルバムの邦題は、この曲名になっているくらいですから。

Tr2と同じといえば同じような雰囲気で、正直いえば、

最初の頃はどっちがどっちか分からなかったんですが(笑)、

名曲が2曲も入っていることからも、充実ぶりがうかがえます。

ちなみに、どっちが好きかでよく弟ともめます(笑)。

ロマンティックな曲ですが、やり過ぎていないのがまた味があります。

この曲のビデオクリップは、若い男性が主人公で、

姿を消してしまった彼女が夢の中で呼んでいるというものですが、

最後にちょっとしたオチがあって彼女が救わるという、

やはり物語仕立てになっています。

Tr8:Drinking With The Devil

うんうん、確かに悪酔いしてる(笑)。

アルバムではいちばん素軽いロックンロール。

でもやっぱり、どこか陰りと湿り気と重さが。

カッコいい曲ではあります。

Tr9:Snowman

この曲があるので、このアルバムは冬に紹介したいと思いました。

これはインストの2曲目、確かにほの暗さはあるんだけど、

ほのぼのとした、雪なのに暖かいイメージの曲。

僕は最初にこれを聴いた時、

へえ、リッチーってこんなことも出来るんだ、と、いたく感激し、

それまでよりも3段階くらいリッチーへの敬意が増しました。

インスト2曲も充実していますし、だからキーボードが重要でもあります。

これからの時期にはぐっとくる曲ですね。

Tr10:Make Your Move

ラストもほの暗いながらも素軽いロックンロールで、Tr8と似た曲。

リッチーのアルバムには、よい意味で気が抜けた

素軽くポップなロックンロール系の曲が意外と多いのですが、

このアルバムの場合は、この2曲の意味も大きいのではないかと。

前にも書きましたが、こういう言い方もなんですが、この曲はまあ、

好きな人には申し訳ないですが、それほど好きではありません。

でも、アルバムのすべてが名曲だとかえって疲れてしまいますし、

流れの中にメリハリがあるからこそアルバムとして聴けるのであって、

だからこうした曲は、それはそれで存在意義はあると僕は考えます。

このアルバムについては、このラストがあまりにもあっさりしているので、

逆にすぐにまた聴きたくもなりますし(笑)。

※CDのジャケット写真

BENT OUT OF SHAPE レインボー リンクはこちら

Amazonのこの商品・国内通常盤のリンクにはなぜか写真がないので、

今回、写真だけはうちにある同内容の輸入盤のものを使いました。

なお、この写真と01の写真では

ジャケットのアートワークが微妙に違いますが、

01のものは、最近出たSHM-CD盤です、ご了承ください。

このアルバムのジャケットは素晴らしいですね。

僕が好きなジャケット上位50枚に余裕で入ると思います。

さて、このアルバムをこのタイミングで紹介した理由が

もうひとつあるんです。

ビリー・ジョエル東京公演が終わったばかりですが、

そのコンサートに参加していたミュージシャンのうち、

キーボードのデイヴ・ローゼンタールと

ドラムスのチャック・バーギの2人が、

この時点でのレインボーのメンバーであり、

もちろんこのアルバムにも参加しているからです。

この2人は前回の日本ツアーで、僕が札幌ドームで観た時にも

参加していたので、ビリーにも重要なメンバーということですね。

なお余談、ここでの2人の苗字のカタカナ表記は、

日本での一般的なものにならいましたが、

ビリーは、「ローゼンタール」Rosenthalを「ローゼンソル」、

「バーギ」Burgiを「バージ」を発音していました。

こう書くと、ビリーと近いものがあるのかな、

そういえばビリーのハードな面の曲に近い感じがするかも・・・

と思うかどうかは、聴く方次第です、念のため(笑)。

しかし、僕がこのアルバムをより大好きになった理由は

お分かりになるかと思います(笑)。

音楽は、それ自身のみならず、それを取り巻く事実、

例えば友達が好きだからといった付加価値があるのも、

また楽しい部分ですよね。

07 ハウと雪の上の落ち葉、まるで「立ち会い」・・・

雪の季節が始まりました。

写真へのコメントも

大歓迎です

今日は先に写真のことを説明すると、

今朝起きて、札幌は一面の雪の世界に様変わりしていて、

その様子を何枚か撮影したのですが、

ただそのダイジェストだけで記事を上げるのではなく、

かねてから、雪が降ってから上げようと思っていた音楽記事に

雪景色の写真を練り込んでみた、というしだいです。

01 ただしこの写真だけ撮影はひと月ほど前、ペンタックスにて

BENT OUT OF SHAPE Rainbow

ストリート・オブ・ドリームス レインボー released in 1983

以前、りるっちさんの虹の記事において

自分は紫時代より虹時代のほうが好きですね。

確かに自分の名前を入れておられました(笑)。

Posted by GBKT at 2008年07月29日 17:19

>虹時代のほうが

えーーっ?!そうなのですか?

んーなんかぎたばさんがよいというと

よさそげだから、聞いてみようかなぁ。

Posted by りるっち at 2008年07月29日 19:28

あ、では、煽るつもりではないですが(笑)、

近々、虹のアルバム記事を上げます。

Posted by GBKT at 2008年07月29日 21:10

>あ、では

楽しみにお待ちしております♪

Posted by りるっち at 2008年07月29日 21:28

というやりとりをしていましたが、

それからもう4か月近くが経っているんですね。

でも、決して忘れていたわけではなく、

その時にすぐにこの記事を上げることを決めていたのですが、

これを上げる時期を待っていたというのが真相です。

その理由は、曲紹介のほうで話します。

02 庭のミズナラも葉の残りが僅か・・・

リッチー・ブラックモアはおそらく、

ハードロック/ヘヴィメタル界では最も偉大な人でしょうね。

ただ、そのことを話してゆくと記事が10個あっても足りないし、

100個書ける人も世の中にはたくさんいらっしゃるでしょうから、

ここでは、僕がそう思っている、ということだけお伝えします。

リッチー・ブラックモアは、もちろんすべて好きな方も多いですが、

ディープ・パープル時代とレインボー時代、

どちらが好きかでも割と分かれるのではないかと思います。

僕はレインボー派です。

パープルが嫌いなわけではなく、もちろん全アルバム聴いてますが、

思い入れというか、それはレインボーのほうがはるかに上です。

どうしてかなと考えると、これはあくまでも僕個人の感じ方ですが、

レインボーのほうが「歌」として親しみやすいから、です。

パープルの曲は「まず演奏がありそして歌がある」一方で、

レインボーは「歌と演奏が対等に近い位置にある」、そんな感じ。

「歌」が好きな僕は、だからレインボーのほうによりひかれるし、

実際、レインボーの曲はよく口ずさんでいます。

繰り返しですが、これはあくまでも僕が感じることです。

レインボーはさらに、ヴォーカルによる好みの違いもあるようです。

スタジオアルバム1から3枚目がロニー・ジェイムス・ディオ、

4枚目がグラハム・ボネット、5から7枚目がジョー・リン・ターナー。

でもやっぱり、正統派で、メタル界ではいちばん巧いと言われている

ディオがいちばん人気があるのかな、そうだろうなぁ。

ただ、ジョーリンは当時はアイドル的な人気もあったようで、

同じバンドだけど毛色が違うのは興味深いところです。

僕はジョーリンの時代のほうが好きですが、しかしこれは、

その時代のほうが僕が好きな「歌」が多いためであって、

必ずしもヴォーカリストとしてどうかという問題だけではありません。

しかし、歌メロを作るのはヴォーカリストの仕事の場合も多いので、

やっぱりヴォーカリストとしてもジョーリンのほうが好きなのかな。

ジョーリンは確かにカッコいいけど、映像で見る服のセンスに

少々、多少、難があるような気が・・・(笑)。

03 ポーラが尻尾を振っている

このアルバムの話をしましょう。

僕は最初、弟に、とにかくいいからといって「聴かされ」ました。

当時、パープルは聴いていましたが、

レインボーはまったく聴いていませんでした。

正直言います。

最初に聴いた時に、これほどの「拒否反応」を示したアルバムは、

それまでも、そしてそれからもなかったかもしれません。

とにかく、「なんだろう、これは・・・」と、戸惑いました。

あまりにも「もの暗い」雰囲気だったからであり、しかも、

一聴して、すべての曲がそんな雰囲気に支配されていて、

そこに戸惑った、そしてそれ以上の反応を示したのでしょう。

大袈裟に言えば、「どうにも逃れられない悩みを抱えてしまった」

そんな心境に陥ったのです。

でも、普通なら、それでまったく聴かなくなるものかもしれませんが、

しかしレインボーは、弟に強力にすすめられていたので、

それからも、「嫌だな」と思いながらも何度か聴きました。

「嫌だな」と思いながらも聴くというのも、普通は違うかもしれません。

僕は、ロックを少し「求道的」に捉えすぎているのかもしれません。

しかし僕は、ロックに関しては、

人が良いというものが自分は良くないと感じるのはなぜか、

それがどうして(そんなに)良いと言われているのか、

それをどうしても突き止めたい

という人間なので、「嫌」でも聴くことは結構あります。

それは自分の「感情」には正直ではないかもしれないですが、

悲しいかな、僕は、そういう人間なのです・・・(笑)。

そして補足、僕が今は「大好き」と言っているアルバムは

ほんとうに100%そう思っていて、それに偽りはありません。

でも、その中にも、かつてあまり好きではなかったアルバムは数多あり、

そういう聴き方をしてきたからこそ、もちろんすべてではないけど、

より多くの良いアルバムに出会えたのであって、だからそれでよかった、

と僕自身は思っています。

あくまでも、個人の聴き方の問題だと思ってください。

04 車も雪にくるまれて・・・

さて、このアルバムは、聴いてゆくうちに、

その「もの暗い」部分が良いと感じるようになったんです。

僕は、気持の振れ幅も大きい人間なのかもしれません(笑)。

この寂寥感、このどうしようもないくらいなロマンティックさ、

ナイーヴでメランコリックな世界。

このアルバムの音世界は、そこに凝縮されています。

そして、このアルバムについては、

それ以上はあまり書くことが思い浮かびません。

思い浮かばないのは、じゃあ良くないんじゃないか、

と思われるかもしれないですが、僕には時として、

曲でもアルバムでも、大好きなのにそういうことがままあります。

レインボーやリッチー・ブラックモアが、

ハードロック或いはヘヴィメタルという枠で語られる音楽である

というイメージで聴くと、これはかなり違います。

そして僕自身も、もっと強い、もっと(いい意味で)荒い音楽を期待し、

それとは違ったので、拒否反応を起こしただけなのでしょう。

実際、僕は弟の影響でHR/HM系も結構聴いていますが、

こんな独特の「音世界」を持つHR/HM系のアルバム、

他には思いつきません。

レインボー自身でも、曲や演奏の「感じ」は似ていても、

「音世界」に関しては、このアルバムだけ違います。

そして、僕がこれまで聴いてきた全ロックのアルバムでも、

これだけ独特の「音世界」を持ったアルバムは、

そうざらにはないでしょう。

音楽的な面で、リッチー以外で特筆すべきは、

キーボードのデイヴ・ローゼンタールの繰り出す音、

こんなにも情緒豊かで雰囲気を持ったキーボードはない、

と言えるくらいの素晴らしい仕事をしています。

05 アイーダは前に進むのを躊躇する・・・

Tr1:Stranded

ドキュメンタリー番組のテーマ曲のような緊張感あるギターでスタート。

このアルバムは最初の数秒で全体が見えるタイプで、

この世界がそのまま展開されてゆくことを予感させますね。

サビの部分の歌メロをサポートするギターフレーズが秀逸で、

巧いギタリストってやっぱり、ソロだけではなく、

バッキングのプレイも巧いということを再認識します。

Tr2:Can't Let You Go

レインボー後期の名曲、名バラード。

ジョーリンの歌心がよく伝わってきます。

自分で歌っていてもいい歌だなと思いますし(笑)。

レインボーには、哀愁系というか、

昭和の歌謡曲っぽい曲が結構ありますが、

これなんかその代表例のひとつでしょうね。

日本で大いに受け理由のひとつも、それだと思います。

なお、この曲のビデオクリップを後に見たのですが、

ジョーリンが吸血鬼になって夜を徘徊するという物語仕立てで、

彼らもそんなことやってたんだ、と、MTV時代を感じましたね(笑)。

Tr3:Fool For The Night

ハードだけどロマンティックな曲の代表。

サビの前の部分の、やはり歌メロをサポートするギターが

ロマンティックな雰囲気を盛り上げています。

歌メロもいいし、歌い方もいいし、言うことないですね。

Tr4:Fire Dance

軽快な曲調にほの暗い歌メロ、メランコリックな狂おしい曲。

タイトルのイメージ通り、そしてさらに想像を掻き立てる。

もうこの世界に足を踏み入れたら抜け出せない・・・

やっぱり、ジョーリンの声だから出来た音世界でしょうね。

Tr5:Anybody There

このアルバム、LPでいうA面B面に1曲ずつ

インストゥルメンタル曲が入っていますが、これはその1曲目。

といいつつ、ヴォーカルがなくても同じ音世界だなぁ(笑)。

ゆったりとしていて、つなぎ以上に聴きどころがある曲。

06 雪が降るとおなじみ「ナナカマドの綿帽子」

Tr6:Desperate Heart

リッチーは後年、トラッド路線に進んで良い作品を残しますが、

後から振り返ると、その下地がよく見える曲。

トラッド風の軽やかなアコースティックギターのイントロで始まり、

ジョーリンの声がぐいぐいと引っ張り、キーボードがタイミングよく入り、

それを手堅くまとめている。

トラッドとロックがかなり高次元で融合した、隠れた名曲だと思います。

Tr7:Street Of Dreams

もう1曲の後期の名曲、名バラード。

このアルバムの邦題は、この曲名になっているくらいですから。

Tr2と同じといえば同じような雰囲気で、正直いえば、

最初の頃はどっちがどっちか分からなかったんですが(笑)、

名曲が2曲も入っていることからも、充実ぶりがうかがえます。

ちなみに、どっちが好きかでよく弟ともめます(笑)。

ロマンティックな曲ですが、やり過ぎていないのがまた味があります。

この曲のビデオクリップは、若い男性が主人公で、

姿を消してしまった彼女が夢の中で呼んでいるというものですが、

最後にちょっとしたオチがあって彼女が救わるという、

やはり物語仕立てになっています。

Tr8:Drinking With The Devil

うんうん、確かに悪酔いしてる(笑)。

アルバムではいちばん素軽いロックンロール。

でもやっぱり、どこか陰りと湿り気と重さが。

カッコいい曲ではあります。

Tr9:Snowman

この曲があるので、このアルバムは冬に紹介したいと思いました。

これはインストの2曲目、確かにほの暗さはあるんだけど、

ほのぼのとした、雪なのに暖かいイメージの曲。

僕は最初にこれを聴いた時、

へえ、リッチーってこんなことも出来るんだ、と、いたく感激し、

それまでよりも3段階くらいリッチーへの敬意が増しました。

インスト2曲も充実していますし、だからキーボードが重要でもあります。

これからの時期にはぐっとくる曲ですね。

Tr10:Make Your Move

ラストもほの暗いながらも素軽いロックンロールで、Tr8と似た曲。

リッチーのアルバムには、よい意味で気が抜けた

素軽くポップなロックンロール系の曲が意外と多いのですが、

このアルバムの場合は、この2曲の意味も大きいのではないかと。

前にも書きましたが、こういう言い方もなんですが、この曲はまあ、

好きな人には申し訳ないですが、それほど好きではありません。

でも、アルバムのすべてが名曲だとかえって疲れてしまいますし、

流れの中にメリハリがあるからこそアルバムとして聴けるのであって、

だからこうした曲は、それはそれで存在意義はあると僕は考えます。

このアルバムについては、このラストがあまりにもあっさりしているので、

逆にすぐにまた聴きたくもなりますし(笑)。

※CDのジャケット写真

BENT OUT OF SHAPE レインボー リンクはこちら

Amazonのこの商品・国内通常盤のリンクにはなぜか写真がないので、

今回、写真だけはうちにある同内容の輸入盤のものを使いました。

なお、この写真と01の写真では

ジャケットのアートワークが微妙に違いますが、

01のものは、最近出たSHM-CD盤です、ご了承ください。

このアルバムのジャケットは素晴らしいですね。

僕が好きなジャケット上位50枚に余裕で入ると思います。

さて、このアルバムをこのタイミングで紹介した理由が

もうひとつあるんです。

ビリー・ジョエル東京公演が終わったばかりですが、

そのコンサートに参加していたミュージシャンのうち、

キーボードのデイヴ・ローゼンタールと

ドラムスのチャック・バーギの2人が、

この時点でのレインボーのメンバーであり、

もちろんこのアルバムにも参加しているからです。

この2人は前回の日本ツアーで、僕が札幌ドームで観た時にも

参加していたので、ビリーにも重要なメンバーということですね。

なお余談、ここでの2人の苗字のカタカナ表記は、

日本での一般的なものにならいましたが、

ビリーは、「ローゼンタール」Rosenthalを「ローゼンソル」、

「バーギ」Burgiを「バージ」を発音していました。

こう書くと、ビリーと近いものがあるのかな、

そういえばビリーのハードな面の曲に近い感じがするかも・・・

と思うかどうかは、聴く方次第です、念のため(笑)。

しかし、僕がこのアルバムをより大好きになった理由は

お分かりになるかと思います(笑)。

音楽は、それ自身のみならず、それを取り巻く事実、

例えば友達が好きだからといった付加価値があるのも、

また楽しい部分ですよね。

07 ハウと雪の上の落ち葉、まるで「立ち会い」・・・

雪の季節が始まりました。

2014年07月16日

WHITESNAKE 「白蛇の紋章」

いつものように

写真へのコメントも

大歓迎です!

メタルの話題が続きますが、今夜は、

僕が最初に買った「真性ヘヴィメタル」のアルバム。

01

WHITESNAKE Whitesnake released in 1987

サーペンス・アルバス~白蛇の紋章~ ホワイトスネイク

いまさら何を言わんかという超名盤ですね。

だから、あまり言うこともないですかね(笑)。

ホワイトスネイクこのアルバムが大ブレイクしたこともあって、

当時、ヘヴィメタル時代が本格的に訪れました。

今思い出すと、信じられない世の中でしたし、

当時から「普通のロック」を聴いてきた僕も、不思議でした。

それにしても、当時のへヴィメタのアルバムを今見ると、

「まりもパーマ」は、やっぱり、笑ってしまいますね・・・

当時は真面目だったのでしょうけど、時代の恐ろしさも感じます。

そういえば、アフロは最近復権しましたが、

「まりもパーマ」は復権しないのでしょうかね・・・

このアルバムがブレイクした仕掛け人は、

ジョン・カロドナーなる人物。

この人、当時はGEFFENレコードの重役で、

「落ち目」になった、或いは「いまいち」のアーティストを

「ホンモノ」に仕立て上げて売り出し、次々と成功させた人。

これと前後して、一度は中心人物のジョー・ペリーが脱退し

「死に体」だったエアロスミスも大復活させています。

先日少し逸れて、ジョン・カロドナーの哲学というのを、

以前雑誌で読みましたが、

「とにかく声がいいヴォーカリストを用意すること」、だとか。

それ以外の要素はどうにでもなるけど、

声だけは何物にも代え難い、というわけ。

ホワイトスネイクのVoデヴィッド・カヴァデイルは、

元ディープ・パープルでもありますが、

彼の声の良さは、既に折り紙つきでしたが、

彼本来の音楽的趣向のおかげか、渋くて玄人受けする音楽を

ソロになってからは繰り広げていました。

ホワイトスネイクの場合、アメリカでは「いまいち」だったのを、

彼が大仕掛けをして、大成功したというわけですが、

その「大仕掛け」というのは・・・ずばり、

「ツェッペリンっぽい音」(・・・ぱくり・・・!?)

当時、レッド・ツェッペリンは既になく、音楽市場に、

「ツェッペリンっぽい音」というのものが空白のまま残っていた、

そんな時代で、そこを狙っての大仕掛けが、まんまと大成功。

ただ、僕自身は、これより前にZepは聴いていましたが、

これを最初に聴いて、それほどツェッペリンぽいとは感じず、

数年して、このアルバムが過去のものとして話題になった頃に

ようやくそのことを指摘されて気づきました。

それは僕が鈍かっただけなのかもしれないですが、

でも、そうですね、ぱくりとかそういうことではなく、

これはこれとして「新しい音楽」として接していました。

元々、あまり批評的な耳は持っていなかったのでしょう、僕は(笑)。

02 ノリウツギ (ユキノシタ科)