2017年02月25日

Love Comes To Everyone ジョージ・ハリスン誕生日

01

2月25日は

ジョージ・ハリスンの誕生日

今年で75歳、になっていたはず・・・

ジョージおめでとう!

昨年はこの日この記事を上げていませんでした。

2年振りに選んだのはこの曲です。

☆

Love Comes To Everyone

George Harrison

(1979)

ジョージのことはいつも頭にあります。

ええ、そりゃ元ビートルマニアですから(笑)。

この曲は1週間ほど前にふと思い出し、

それから時々心の中で流れています。

が、思い出した時はジョージの誕生日が近いことを

意識していなかった。

無意識の世界に働きかけられたのかな。

そうなるとやっぱり元マニアなのかな。

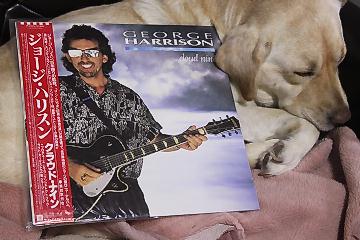

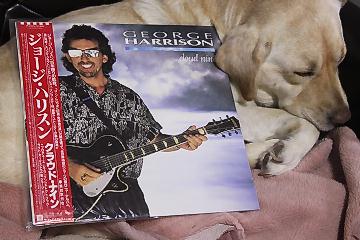

それはともかく、Love Comes To Everyoneは

ジョージ・ハリスンのちゃんとしたロックアルバムとしては

6枚目のアルバム、GEORGE HARRISONの冒頭を飾る曲。

穏やかな歌ですね。

ジョージはアップルとのごたごたから解放され、

前作33 1/3でまたやる気を取り戻して臨んだこのアルバム。

心機一転の意味を込めて自らの名を冠しています。

ビートルズもアップルを立ち上げ心機一転の9作目に

THE BEATLESとセルフタイトルのアルバムを出していますが、

ジョージもそれに倣ったのかな。

とすれば、アップルのごたごたから解放されたはずなのに、

そこにまだこだわっていたのかい、とツッコミたくもなる。

その辺が皮肉屋ジョージの面目躍如ではないかと。

「愛はすべての人に」、ほぼ直訳ですがいい邦題が

つけられたこの曲、すべての人に訪れるものだけど、

それなりの覚悟が必要であることも説いている。

ジョージはアップルから解放された後に生涯連れ添うことになる

オリヴィアさんと結ばれていますが、この曲の歌詞からは

そのことが真実味をもって伝わってきます。

アルバムGEORGE HARRISONは、

こんな分かりやすいタイトルもないはずなのに(笑)、

「慈愛の輝き」という邦題がつけられています。

当時のワーナーの担当者も大胆なことしたものだ、と。

タイトルはアルバムジャケットの写真のイメージと、

リーダートラックであるこの曲が言わんとしていることから

考えたのでしょうね。

サービス精神旺盛過ぎるというか、やや大げさという感も

なきにしもあらずですが、でもいい邦題だとも思います。

でも間抜けな僕は当初、「ジョージ・ハリスン」というアルバムに

邦題がついているはずはないと勝手に思い込んでしまい、

33 1/3の邦題が「慈愛の輝き」だと思っていました。

この邦題には個人的な思いもありまして。

僕が通っていた幼稚園は「慈愛幼稚園」という名前。

東京都台東区にあって、東京の弟の家から近く、

今でも東京に行くと時々前を通ります。

覗いたりすると警察に通報されてしまうのでしませんが(笑)、

でも、卒園生といえば怪しまれはしないのかな。

そしてこの歌がいいたいこと、今は実感しています。

この曲、ギターにエリック・クラプトン、

キーボードにスティーヴ・ウィンウッドが参加していますが、

2人とも札幌公演で会うことができた人というのも

僕としては感慨深いものがあります。

ということで

☆

Love Comes To Everyone

Eric Clapton

(2005)

エリック・クラプトンが親友ジョージの死後に出した

2005年のアルバムBACK HOMEでカヴァーしています。

この曲を選ぶのはいかにも親友らしいという声が当時は多く、

僕もその通りに思ったものでした。

「愛はすべての人に」

ジョージ・ハリスンの優しさが詰まった1曲です。

02

2月25日は

ジョージ・ハリスンの誕生日

今年で75歳、になっていたはず・・・

ジョージおめでとう!

昨年はこの日この記事を上げていませんでした。

2年振りに選んだのはこの曲です。

☆

Love Comes To Everyone

George Harrison

(1979)

ジョージのことはいつも頭にあります。

ええ、そりゃ元ビートルマニアですから(笑)。

この曲は1週間ほど前にふと思い出し、

それから時々心の中で流れています。

が、思い出した時はジョージの誕生日が近いことを

意識していなかった。

無意識の世界に働きかけられたのかな。

そうなるとやっぱり元マニアなのかな。

それはともかく、Love Comes To Everyoneは

ジョージ・ハリスンのちゃんとしたロックアルバムとしては

6枚目のアルバム、GEORGE HARRISONの冒頭を飾る曲。

穏やかな歌ですね。

ジョージはアップルとのごたごたから解放され、

前作33 1/3でまたやる気を取り戻して臨んだこのアルバム。

心機一転の意味を込めて自らの名を冠しています。

ビートルズもアップルを立ち上げ心機一転の9作目に

THE BEATLESとセルフタイトルのアルバムを出していますが、

ジョージもそれに倣ったのかな。

とすれば、アップルのごたごたから解放されたはずなのに、

そこにまだこだわっていたのかい、とツッコミたくもなる。

その辺が皮肉屋ジョージの面目躍如ではないかと。

「愛はすべての人に」、ほぼ直訳ですがいい邦題が

つけられたこの曲、すべての人に訪れるものだけど、

それなりの覚悟が必要であることも説いている。

ジョージはアップルから解放された後に生涯連れ添うことになる

オリヴィアさんと結ばれていますが、この曲の歌詞からは

そのことが真実味をもって伝わってきます。

アルバムGEORGE HARRISONは、

こんな分かりやすいタイトルもないはずなのに(笑)、

「慈愛の輝き」という邦題がつけられています。

当時のワーナーの担当者も大胆なことしたものだ、と。

タイトルはアルバムジャケットの写真のイメージと、

リーダートラックであるこの曲が言わんとしていることから

考えたのでしょうね。

サービス精神旺盛過ぎるというか、やや大げさという感も

なきにしもあらずですが、でもいい邦題だとも思います。

でも間抜けな僕は当初、「ジョージ・ハリスン」というアルバムに

邦題がついているはずはないと勝手に思い込んでしまい、

33 1/3の邦題が「慈愛の輝き」だと思っていました。

この邦題には個人的な思いもありまして。

僕が通っていた幼稚園は「慈愛幼稚園」という名前。

東京都台東区にあって、東京の弟の家から近く、

今でも東京に行くと時々前を通ります。

覗いたりすると警察に通報されてしまうのでしませんが(笑)、

でも、卒園生といえば怪しまれはしないのかな。

そしてこの歌がいいたいこと、今は実感しています。

この曲、ギターにエリック・クラプトン、

キーボードにスティーヴ・ウィンウッドが参加していますが、

2人とも札幌公演で会うことができた人というのも

僕としては感慨深いものがあります。

ということで

☆

Love Comes To Everyone

Eric Clapton

(2005)

エリック・クラプトンが親友ジョージの死後に出した

2005年のアルバムBACK HOMEでカヴァーしています。

この曲を選ぶのはいかにも親友らしいという声が当時は多く、

僕もその通りに思ったものでした。

「愛はすべての人に」

ジョージ・ハリスンの優しさが詰まった1曲です。

02

Posted by guitarbird at

22:29

│George&Ringo

2015年02月25日

Here Comes The Moon ジョージ・ハリスンの誕生日

01

本日2月25日はジョージ・ハリスンの誕生日。

今年で72歳になっていたはずでした。

ジョージおめでとう!

今日は、仕事帰りの夕方、月の写真が撮れました。

薄暮の蒼い空に薄い雲、月はかさをかぶっていました。

きっとジョージが撮らせてくれたんだ、ありがとう!

その時、もちろん、頭に浮かんだのがこの曲。

Here Comes The Moon

どこかで聞いたような曲名とは裏腹に、この落ち着き、抒情性。

かつては「隠れた名曲」と呼ばれていたけれど、もうこれは名曲。

今夜はこの曲にひたりながら読書をして過ごしたいと思います。

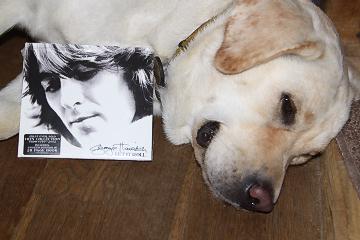

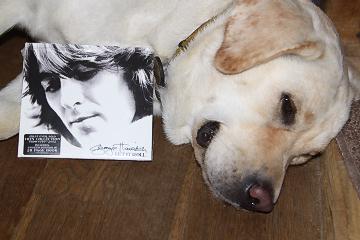

犬たちは出てきますよ、ご安心ください。

02

Here Comes The Moonは、1979年のこのアルバム、

GEORGE HARRISONに収録されています。

邦題は「慈愛の輝き」。

珍しいですよね、アーティスト名がタイトルなのに邦題がつけられた。

でも、この写真、この音楽、レコード会社の人の気持ちは分かります。

そうだ、このアルバムはまだ記事にしていなかったんだ。

来年、必ず、この日にこのアルバムを記事にします。

代わりに(!?)ここで一句

ハリスンの慈愛輝く朧月

そしてもう一句

朧月蒼く響くはアルペジオ

03

ポーラは柔らかい朝日を浴びています。

04

マーサは太陽に背を向ける、若いからか?

05

そして3頭、今日は幾分シャープに写っているかな。

本日2月25日はジョージ・ハリスンの誕生日。

今年で72歳になっていたはずでした。

ジョージおめでとう!

今日は、仕事帰りの夕方、月の写真が撮れました。

薄暮の蒼い空に薄い雲、月はかさをかぶっていました。

きっとジョージが撮らせてくれたんだ、ありがとう!

その時、もちろん、頭に浮かんだのがこの曲。

Here Comes The Moon

どこかで聞いたような曲名とは裏腹に、この落ち着き、抒情性。

かつては「隠れた名曲」と呼ばれていたけれど、もうこれは名曲。

今夜はこの曲にひたりながら読書をして過ごしたいと思います。

犬たちは出てきますよ、ご安心ください。

02

Here Comes The Moonは、1979年のこのアルバム、

GEORGE HARRISONに収録されています。

邦題は「慈愛の輝き」。

珍しいですよね、アーティスト名がタイトルなのに邦題がつけられた。

でも、この写真、この音楽、レコード会社の人の気持ちは分かります。

そうだ、このアルバムはまだ記事にしていなかったんだ。

来年、必ず、この日にこのアルバムを記事にします。

代わりに(!?)ここで一句

ハリスンの慈愛輝く朧月

そしてもう一句

朧月蒼く響くはアルペジオ

03

ポーラは柔らかい朝日を浴びています。

04

マーサは太陽に背を向ける、若いからか?

05

そして3頭、今日は幾分シャープに写っているかな。

Posted by guitarbird at

20:54

│George&Ringo

2014年10月22日

My Sweet Lord ジョージ・ハリスン

01

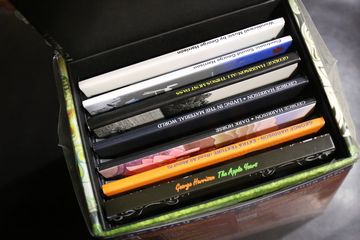

ジョージ・ハリスンのアップル時代のスタジオアルバム6点が、

新たにリマスターを施され、ボックスセットとして再発売されました。

作品は以下の通り。

WONDERWALL MUSIC 『不思議の壁』 (1968)

ELECTRIC SOUND 『電子音楽の世界』

ALL THINGS MUST PASS 『オール・シングス・マスト・パス』

LIVING IN THE MATERIAL WORLD 『マテリアル・ワールド』

DARK HORSE 『ダーク・ホース』

EXTRA TEXTURE 『ジョージ・ハリスン帝国』

ALL...とLIVING...はボーナストラック付リマスター盤が

出ていましたが、他4点、特に後2点は、ファンとしては長い間

リマスター盤が出るのを待ち望んでいて、漸く、といったところ。

家に届いて少し経ち、毎日どれかを聴き続けています。

今回は、ボックスセットを紹介する意味で、それぞれの作品について、

先ずは無理矢理2行以内で特徴を述べてゆきます。

そうしないとだらだらと長く語り続けてしまうので・・・(笑)。

WONDERWALL MUSIC 『不思議の壁』 (1968)

同名映画のサントラ、サウンドコラージュ的な音、インド音楽色濃い中、

雑多な音楽趣向が垣間見える興味深い意欲作ともいえる1枚。

ELECTRIC SOUND

当時最新鋭だったシンセサイザーを用いた実験作。

全曲インストゥロメンタル、プログレに通じる何かを感じる。

ALL THINGS MUST PASS

初のソロ作にしてジョージの音楽の集大成的1枚。No.1を記録。

スワンプへの憧憬を抱きつつ手作り感溢れた音楽好きな人々の図。

LIVING IN THE MATERIAL WORLD

前作からより洗練されたサウンドに、聖なるものと世俗との別なく

心を開くジョージの大らかさと繊細さが表現された傑作。

DARK HORSE

「レイラ事件」の後を受け明暗複雑な心境が入り混じり、よくも悪くも

多様な音楽的趣向性を表す1枚。ジョージの声がやや荒れている。

EXTRA TEXTURE

身の周りのごたごたが嘘であるかのように落ち着いた穏やかな響き。

隠れた名盤という言葉がふさわしい1枚。

なぜ今回は出し惜しみするかのように2行で書いたかというと、

ジョージのアルバムはいずれすべて独立した記事にする予定であり、

この際だから近いうちにどれかを(複数かも)、と考えたからです。

でもそういえば、ALL THINGS MUST PASSもまだ上げてないんだっけ。

しかし、ボックスセットはすぐに記事を上げたく、今回はどれか1曲に絞って

話を進める、となるとやはり、素直にこの曲になりました。

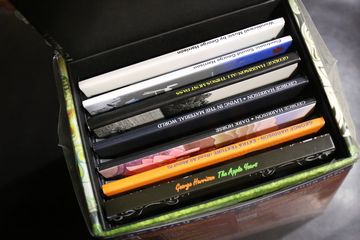

02 ボックスセットのふたを開けた

My Sweet Lordは、ビートルズ解散後ジョージ初のソロ作として、

1970年11月23日、アメリカでシングル発売され、ビルボード誌

12月26日付でNo.1に輝き、4週間維持する大ヒットとなった曲。

つまりは、1970年の最後と1971年の最初のNo.1ヒット曲。

B面は同じALL THINGS MUST PASSからのIsn't It A Pity。

本国の英国ではアメリカから少し遅れて1971年1月15日に

リリースされ、こちらもNo.1に輝きました。

英国のB面は同じくWhat Is Lifeに差し替えられています。

アルバムALL THINGS MUST PASSもビルボードNo.1を獲得。

ジョージ・ハリスンのソロデビューは最良の結果となりましたが、これは、

他の3人が趣味的に走った作品でひと休みといったところだったのが

ジョージだけが本気で大作を作り上げ、聴き手はそれを待っていた、

まさに作り手と聴き手の幸せな関係があったからのことでしょう。

そしてもうひとつ、ジョージがビートルズの最後の最後に成長したことを

ファンは感じていて、その期待感も高まり、飛躍につながったのでしょう。

ちなみに、他の3人が初めてビルボードでシングルNo.1を記録したのは

以下の通りです、参考までに。

ポール・マッカートニー 1971年9月4日

(Uncle Albert Admiral Hurlsey)

リンゴ・スター 1973年11月24日 (Photograph)

ジョン・レノン 1974年11月16日

(Whatever Gets You Thru The Night with Elton John)

ところが、順風満帆に見えたジョージ・ハリスンのソロキャリア、

どうやら雲行きが怪しくなってゆきました。

皮肉なことに、まさに飛躍の出発点となったこの曲がきっかけとなって。

My Sweet Lordは盗作である、と訴えられたのです。

その説明も兼ねて、「ビルボード・ナンバー・1・ヒット(上)」から

この曲について引用します。

なお、引用者は改行を施し、適宜表記に手を入れています。

***

「マイ・スウィート・ロード」はビートルズのソロシングルとして

初めて1位になった曲だ。

また、ビートルズのメンバーとしてソロでレコーディングしたのも

ジョージ・ハリスンが初めてだが、それは映画『不思議の壁』の

サウンドトラックで、イギリスでは1968年11月1日にリリースされている。

この28日後にジョン・レノンのビートルズを離れて最初のプロジェクト

である『未完成作品第1番:トゥー・ヴァージンズ』が出ている。

ジョージが「マイ・スウィート・ロード」を書いたのは、

デラニーやボニーとのツアーの最中で、

アップル・レコード支援のためのアルバム用に考えていた。

この曲をビリー・プレストンに贈り、1970年9月にはシングルとしても

リリースする予定だったが、ビリーは手を引いてしまった。

2ヵ月後、ジョージとフィル・スペクターのプロデュースで、アメリカで

ジョージのトリプルアルバム『オール・シングス・マスト・パス』に

先だってリリースされた。

イギリス本国でリリースされたのはアルバムの1ヵ月後のことだった。

ジョージの半生を綴った自伝『アイ・ミー・マイン』で彼は

次のように語っている。

「ぼくはエドウィン・ホーキンズ・シンガーズの「オー・ハッピー・デイ」に

刺激されてこの曲を書こうと思った。

書くに当たってぼくはいろいろなことを考えた。

神("Lord"、"God")という言葉に多くの人々は恐れを感じたり、

怒ったりするからだ」

一方でジョージは、「マイ・スウィート・ロード」がロニー・マックが作曲し

ザ・シフォンズがヒットさせた「イカシタ彼」 He's So Fine

の盗作であると訴えられた。

1971年3月6日の「ビルボード誌」ではハリスンへの印税が

差し止められたことを伝えている。

ニューヨークの地方裁判所は著作権の侵害でハリスンの

有罪を言い渡したが、ジョージが意図的に「イカシタ彼」を

剽窃したものではないことを認めた。

ジョージは『アイ・ミー・マイン』の中で、自分が2つの曲の類似を

意識せず、ほとんど即興的に作り、あちこちいじったと語っている。

判決の後、(中略)、元ビートルズのマネージャー、

アラン・クレインが「イカシタ彼」の版権を購入し、

同時にハリスンに対して、慰謝料を請求してきた。

この時の気持ちをジョージは次のように語っている。

「ぼくは『マイ・スウィート・ロード』を誰かにくれてやろうと思ったほどだ。

もうどうでもよかった。ぼくはこの曲で一銭ももらっちゃいない。

いつだって面倒を起こすのは欲や嫉妬にかられた

版権を扱う第三者たちだ。

歌自体はとっくにそんな世界を越えてい閉まっている」

結局、「イカシタ彼」がイギリスの実業家の手によって、ジョージと

そっくりのアレンジでリリースされるという事態となったのだ。

***

アラン・クレインなる人物は、アップルに雇われた弁護士であり、

当初はジョージとも仕事をしていましたが、その強引なやり口に

ポールが反感を抱き、他の3人はアランの側についたことで

ポールは孤立、やがてビートルズ「解散」につながりました。

ポールはアランへのあてつけにYou Never Give Me Your Money

を書いて歌ったのはよく知られた話。

しかし、そのアランが今度はジョージを裏切って、ジョージから

金をせしめることになってしまった。

「悪徳弁護士」と呼ばれる所以ですが、ジョージはこの頃から

音楽業界に嫌気がさし始めたのも分かる話ですね。

盗作問題は難しいですね。

ある曲のイメージを持って作曲すると、どこまでがイメージで、

どこからが盗作になるのか判然としない部分もあるでしょう。

ジョージの場合は、裁判で意図的ではないと認められたというのも、

証言などからそうなったのでしょうけど、不思議といえば不思議です。

でも、ジョージが語ることは、まさに核心を突いていますね。

この言葉で、ジョン・レノンの生前最後のインタビューを思い出しました。

ローリング・ストーンズのMiss Youが、ジョンのScaredの

テンポを速くしたものじゃないか、とジョンは考えていたのですが、

でもジョンは、作曲者のミック・ジャガーを責めてはおらず、

音楽はみんなのものであり、誰かのものだと考えるのは

音楽出版社の人間くらいなものさ、と話をしめていました。

それはまさに、ジョージがここでいう「とっくにそんな世界を越えた」

ということなのでしょう。

ちなみにこの件は盗作問題にはなりませんでした。

ロックでは時に盗作問題が起こります。

有名なのはレッド・ツェッペリンの初期の数曲が

古いブルーズを勝手に流用し自作と称していたという例。

今ではクレジットに元ネタの作曲者名が書き添えられていますが、

当時の「悪しき慣習」ではありました。

また、ビーチ・ボーイズのSurfin' U. S. A.は、チャック・ベリーの

Sweet Little Sixteenの「流用」であるという問題もありますが、

これも現在ではチャック・ベリーの名前が併記されています。

しかし、My Sweet Lordのクレジットはジョージひとりのまま。

判決を基に法的にお金で解決した、ということなのでしょうね。

ジョージは2000年、死の直前に、

My Sweet Lord 2000を再録音しシングルをリリースしましたが、

それができたのは、そういうことなのでしょう。

2000はALL THINGS...にボーナストラックとして収録されていますが

ジョージの声が、優しいといえば優しい、しかし細くなっていて、

今から思えば、そういうことだったんだなあ、と・・・

こちらのヴァージョンには敢えてこれ以上は触れません。

03

しかし何であれ、この曲が素晴らしい名曲でるのは間違いない。

ジョージの引用文で興味深いのは、人々は神を恐れている、ということ。

この曲の持つ優しさ、包容力、そして気持ちの高ぶりは、

神とは決してそういうものばかりではないというメッセージなのでしょう。

ジョージのいう神はコーラスでも出てくるハレ・クリシュナなのでしょうけど、

この曲を聴いたあなたの神への思いをあなたが表し伝えよう、

というメッセージソングと受け止めました。

それにしてもコーダの部分の盛り上がりに込められた思いは、

ポップソングという域も越えた永遠なものであるように感じられます。

曲としては至極シンプル、A-B-A-Bと二度繰り返し、転調して盛り上がり、

Bメロがそのままコーダとなってフェイドアウトするだけ。

シンプルなだけに、歌の旋律の良さが際立っている。

口ずさむとほんとうに気持ちいい。

僕はこの曲、ビートルズを聴き始めた中学2年の早い頃、

秋だったと思う、NHK-FMでエアチェックしたのが出会い。

なんとなく聴いたことがあると思ったのは、日本でもヒットしたからでしょう。

一発で気に入り、録音したSONYのBHFテープを繰り返し聴きました。

写真01のドーナツ盤はすぐに中古で買い求めたもの。

当時はまだビートルズのドーナツ盤も500円あれば買えたし、

物も多かった、初心者にはいい環境でした。

今はプレミアがついていて1000円で買えるのは稀ではないかと。

僕がギターを弾き始めたのは中3になってからでしたが、

この曲はコードを覚えるとすぐに弾けるようになりました。

F#m→B→F#m→Bというイントロからの繰り返しが印象的ですが、

マイナーコードで始まるのに暗く聴こえないのが不思議でした。

それはCan't Buy Me Loveも同じでしたが。

しかし、後に貼り付けたYou-Tube映像を見ると、ジョージは

2フレットにカポをしてEm→A→Em→Aのフォームで弾いていますね。

僕は、カポをしてこれを弾いたことがないのです。

途中で転調してどのみちバレーコードになるから、というのが理由。

浪人生になり、車の免許を取り運転するようになってから、

家族の用事で祖母と叔母を乗せたことがありました。

その時は、自分が編集した、この曲が入ったビートルズ関係の

カセットテープをかけていましたが、この曲になったところで

叔母が口ずさみ始めました。

叔母はジョージより8歳年下で、母がジョージと同い年でしたが、

年代的にはちょうど10代の頃にこの曲を聴いていたわけで、

その時、この曲が日本でもヒットしたことを実感しました。

ちなみに叔母は僕が中2の時にビートルズを聴き始めたと知ると、

Hello Goodbye / I Am The Walrusのドーナツ盤を僕にくれました。

そしてもうひとつ、やっぱりこの曲の大事な思い出は、

1991年12月の来日公演、東京ドームで聴いたこと。

エリック・クラプトンと一緒の時で、息子さんを事故で亡くされ失意の

エリックに、ジョージが、一緒にツアーをしようと声をかけて実現した

コンサートで、この曲はもちろん演奏されました。

ただ、もちろん、と書いたけど、僕は盗作問題があるので

もしかしてやらないんじゃないかと思っていたので、

演奏してくれてよかった、と、他のどの曲よりも強く思いました。

この時はあのエリックがアコースティックギターでコードを切っているだけ、

という何とも贅沢な演奏で、それも印象に残っています。

今回、ボックスセットを開いて最初に聴いたのはこのアルバムであり、

今はまたこのアルバムに、いわばはまっている状態です。

20代の頃よりもはるかによく聴こえる。

だけど、作った時ジョージはまだ27歳。

やはりジョージは何かをつかんでいたのでしょうかね。

アルバムの記事をすぐに上げたくなってきましたが、

それはまた少し間を置いてということにさせていただきます。

04

今朝のA公園から。

定点撮影の第一駐車場のヤマモミジといちばんきれいなヤマモミジ。

実は、24mmフルサイズだと1枚で収まるほど近くにあるのでした。

★

今回はYou-Tube映像もあります。

先ずは有名な「バングラデシュ・コンサート」から。

ポルトガル語かな、字幕が出てくるのが気になりますが、

映像自体は他の同じものよりクリアだったのでこれを採用しました。

ううん、髭が長いジョージはまさに仙人だ。

★

続いて、2002年11月29日、ジョージ・ハリスンの一周忌に行われた

追悼コンサート、「コンサート・フォー・ジョージ」からの映像。

ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ビリー・プレストン、

エリック・クラプトン、ジェフ・リン、ジム・ケルトナーなどが参加。

そしてジョージの息子で音楽活動をしているダーニ・ハリスン。

ちなみに、コンサート自体にはトム・ペティとエルトン・ジョンも

参加していますが、この曲には2人はいないようです(残念)。

エリックが12弦ギターで弾き始める、もうそれだけで感激。

歌うのは「5人目のビートル」と言われたビリー・プレストン。

ビリーも亡くなりましたね。

みんなでジョージやこの歌への感謝の念を表していて、

見ている側も明るい気持ちになり、感動が湧き上がってきます。

◇

いつも言う、素晴らしい曲がこの世にあることの幸せ。

今回はジョージへの感謝の念を込めたコンサートの映像を

観て聴いただけ、余計にそれを感じました。

ジョージありがとう。

これからも音楽を聴き続けます。

そうか、そろそろジョージの日、そしてジョンの日か。

さて最後は今朝の犬たち。

やっぱりこの曲は秋によく似合う。

05

ジョージ・ハリスンのアップル時代のスタジオアルバム6点が、

新たにリマスターを施され、ボックスセットとして再発売されました。

作品は以下の通り。

WONDERWALL MUSIC 『不思議の壁』 (1968)

ELECTRIC SOUND 『電子音楽の世界』

ALL THINGS MUST PASS 『オール・シングス・マスト・パス』

LIVING IN THE MATERIAL WORLD 『マテリアル・ワールド』

DARK HORSE 『ダーク・ホース』

EXTRA TEXTURE 『ジョージ・ハリスン帝国』

ALL...とLIVING...はボーナストラック付リマスター盤が

出ていましたが、他4点、特に後2点は、ファンとしては長い間

リマスター盤が出るのを待ち望んでいて、漸く、といったところ。

家に届いて少し経ち、毎日どれかを聴き続けています。

今回は、ボックスセットを紹介する意味で、それぞれの作品について、

先ずは無理矢理2行以内で特徴を述べてゆきます。

そうしないとだらだらと長く語り続けてしまうので・・・(笑)。

WONDERWALL MUSIC 『不思議の壁』 (1968)

同名映画のサントラ、サウンドコラージュ的な音、インド音楽色濃い中、

雑多な音楽趣向が垣間見える興味深い意欲作ともいえる1枚。

ELECTRIC SOUND

当時最新鋭だったシンセサイザーを用いた実験作。

全曲インストゥロメンタル、プログレに通じる何かを感じる。

ALL THINGS MUST PASS

初のソロ作にしてジョージの音楽の集大成的1枚。No.1を記録。

スワンプへの憧憬を抱きつつ手作り感溢れた音楽好きな人々の図。

LIVING IN THE MATERIAL WORLD

前作からより洗練されたサウンドに、聖なるものと世俗との別なく

心を開くジョージの大らかさと繊細さが表現された傑作。

DARK HORSE

「レイラ事件」の後を受け明暗複雑な心境が入り混じり、よくも悪くも

多様な音楽的趣向性を表す1枚。ジョージの声がやや荒れている。

EXTRA TEXTURE

身の周りのごたごたが嘘であるかのように落ち着いた穏やかな響き。

隠れた名盤という言葉がふさわしい1枚。

なぜ今回は出し惜しみするかのように2行で書いたかというと、

ジョージのアルバムはいずれすべて独立した記事にする予定であり、

この際だから近いうちにどれかを(複数かも)、と考えたからです。

でもそういえば、ALL THINGS MUST PASSもまだ上げてないんだっけ。

しかし、ボックスセットはすぐに記事を上げたく、今回はどれか1曲に絞って

話を進める、となるとやはり、素直にこの曲になりました。

02 ボックスセットのふたを開けた

My Sweet Lordは、ビートルズ解散後ジョージ初のソロ作として、

1970年11月23日、アメリカでシングル発売され、ビルボード誌

12月26日付でNo.1に輝き、4週間維持する大ヒットとなった曲。

つまりは、1970年の最後と1971年の最初のNo.1ヒット曲。

B面は同じALL THINGS MUST PASSからのIsn't It A Pity。

本国の英国ではアメリカから少し遅れて1971年1月15日に

リリースされ、こちらもNo.1に輝きました。

英国のB面は同じくWhat Is Lifeに差し替えられています。

アルバムALL THINGS MUST PASSもビルボードNo.1を獲得。

ジョージ・ハリスンのソロデビューは最良の結果となりましたが、これは、

他の3人が趣味的に走った作品でひと休みといったところだったのが

ジョージだけが本気で大作を作り上げ、聴き手はそれを待っていた、

まさに作り手と聴き手の幸せな関係があったからのことでしょう。

そしてもうひとつ、ジョージがビートルズの最後の最後に成長したことを

ファンは感じていて、その期待感も高まり、飛躍につながったのでしょう。

ちなみに、他の3人が初めてビルボードでシングルNo.1を記録したのは

以下の通りです、参考までに。

ポール・マッカートニー 1971年9月4日

(Uncle Albert Admiral Hurlsey)

リンゴ・スター 1973年11月24日 (Photograph)

ジョン・レノン 1974年11月16日

(Whatever Gets You Thru The Night with Elton John)

ところが、順風満帆に見えたジョージ・ハリスンのソロキャリア、

どうやら雲行きが怪しくなってゆきました。

皮肉なことに、まさに飛躍の出発点となったこの曲がきっかけとなって。

My Sweet Lordは盗作である、と訴えられたのです。

その説明も兼ねて、「ビルボード・ナンバー・1・ヒット(上)」から

この曲について引用します。

なお、引用者は改行を施し、適宜表記に手を入れています。

***

「マイ・スウィート・ロード」はビートルズのソロシングルとして

初めて1位になった曲だ。

また、ビートルズのメンバーとしてソロでレコーディングしたのも

ジョージ・ハリスンが初めてだが、それは映画『不思議の壁』の

サウンドトラックで、イギリスでは1968年11月1日にリリースされている。

この28日後にジョン・レノンのビートルズを離れて最初のプロジェクト

である『未完成作品第1番:トゥー・ヴァージンズ』が出ている。

ジョージが「マイ・スウィート・ロード」を書いたのは、

デラニーやボニーとのツアーの最中で、

アップル・レコード支援のためのアルバム用に考えていた。

この曲をビリー・プレストンに贈り、1970年9月にはシングルとしても

リリースする予定だったが、ビリーは手を引いてしまった。

2ヵ月後、ジョージとフィル・スペクターのプロデュースで、アメリカで

ジョージのトリプルアルバム『オール・シングス・マスト・パス』に

先だってリリースされた。

イギリス本国でリリースされたのはアルバムの1ヵ月後のことだった。

ジョージの半生を綴った自伝『アイ・ミー・マイン』で彼は

次のように語っている。

「ぼくはエドウィン・ホーキンズ・シンガーズの「オー・ハッピー・デイ」に

刺激されてこの曲を書こうと思った。

書くに当たってぼくはいろいろなことを考えた。

神("Lord"、"God")という言葉に多くの人々は恐れを感じたり、

怒ったりするからだ」

一方でジョージは、「マイ・スウィート・ロード」がロニー・マックが作曲し

ザ・シフォンズがヒットさせた「イカシタ彼」 He's So Fine

の盗作であると訴えられた。

1971年3月6日の「ビルボード誌」ではハリスンへの印税が

差し止められたことを伝えている。

ニューヨークの地方裁判所は著作権の侵害でハリスンの

有罪を言い渡したが、ジョージが意図的に「イカシタ彼」を

剽窃したものではないことを認めた。

ジョージは『アイ・ミー・マイン』の中で、自分が2つの曲の類似を

意識せず、ほとんど即興的に作り、あちこちいじったと語っている。

判決の後、(中略)、元ビートルズのマネージャー、

アラン・クレインが「イカシタ彼」の版権を購入し、

同時にハリスンに対して、慰謝料を請求してきた。

この時の気持ちをジョージは次のように語っている。

「ぼくは『マイ・スウィート・ロード』を誰かにくれてやろうと思ったほどだ。

もうどうでもよかった。ぼくはこの曲で一銭ももらっちゃいない。

いつだって面倒を起こすのは欲や嫉妬にかられた

版権を扱う第三者たちだ。

歌自体はとっくにそんな世界を越えてい閉まっている」

結局、「イカシタ彼」がイギリスの実業家の手によって、ジョージと

そっくりのアレンジでリリースされるという事態となったのだ。

***

アラン・クレインなる人物は、アップルに雇われた弁護士であり、

当初はジョージとも仕事をしていましたが、その強引なやり口に

ポールが反感を抱き、他の3人はアランの側についたことで

ポールは孤立、やがてビートルズ「解散」につながりました。

ポールはアランへのあてつけにYou Never Give Me Your Money

を書いて歌ったのはよく知られた話。

しかし、そのアランが今度はジョージを裏切って、ジョージから

金をせしめることになってしまった。

「悪徳弁護士」と呼ばれる所以ですが、ジョージはこの頃から

音楽業界に嫌気がさし始めたのも分かる話ですね。

盗作問題は難しいですね。

ある曲のイメージを持って作曲すると、どこまでがイメージで、

どこからが盗作になるのか判然としない部分もあるでしょう。

ジョージの場合は、裁判で意図的ではないと認められたというのも、

証言などからそうなったのでしょうけど、不思議といえば不思議です。

でも、ジョージが語ることは、まさに核心を突いていますね。

この言葉で、ジョン・レノンの生前最後のインタビューを思い出しました。

ローリング・ストーンズのMiss Youが、ジョンのScaredの

テンポを速くしたものじゃないか、とジョンは考えていたのですが、

でもジョンは、作曲者のミック・ジャガーを責めてはおらず、

音楽はみんなのものであり、誰かのものだと考えるのは

音楽出版社の人間くらいなものさ、と話をしめていました。

それはまさに、ジョージがここでいう「とっくにそんな世界を越えた」

ということなのでしょう。

ちなみにこの件は盗作問題にはなりませんでした。

ロックでは時に盗作問題が起こります。

有名なのはレッド・ツェッペリンの初期の数曲が

古いブルーズを勝手に流用し自作と称していたという例。

今ではクレジットに元ネタの作曲者名が書き添えられていますが、

当時の「悪しき慣習」ではありました。

また、ビーチ・ボーイズのSurfin' U. S. A.は、チャック・ベリーの

Sweet Little Sixteenの「流用」であるという問題もありますが、

これも現在ではチャック・ベリーの名前が併記されています。

しかし、My Sweet Lordのクレジットはジョージひとりのまま。

判決を基に法的にお金で解決した、ということなのでしょうね。

ジョージは2000年、死の直前に、

My Sweet Lord 2000を再録音しシングルをリリースしましたが、

それができたのは、そういうことなのでしょう。

2000はALL THINGS...にボーナストラックとして収録されていますが

ジョージの声が、優しいといえば優しい、しかし細くなっていて、

今から思えば、そういうことだったんだなあ、と・・・

こちらのヴァージョンには敢えてこれ以上は触れません。

03

しかし何であれ、この曲が素晴らしい名曲でるのは間違いない。

ジョージの引用文で興味深いのは、人々は神を恐れている、ということ。

この曲の持つ優しさ、包容力、そして気持ちの高ぶりは、

神とは決してそういうものばかりではないというメッセージなのでしょう。

ジョージのいう神はコーラスでも出てくるハレ・クリシュナなのでしょうけど、

この曲を聴いたあなたの神への思いをあなたが表し伝えよう、

というメッセージソングと受け止めました。

それにしてもコーダの部分の盛り上がりに込められた思いは、

ポップソングという域も越えた永遠なものであるように感じられます。

曲としては至極シンプル、A-B-A-Bと二度繰り返し、転調して盛り上がり、

Bメロがそのままコーダとなってフェイドアウトするだけ。

シンプルなだけに、歌の旋律の良さが際立っている。

口ずさむとほんとうに気持ちいい。

僕はこの曲、ビートルズを聴き始めた中学2年の早い頃、

秋だったと思う、NHK-FMでエアチェックしたのが出会い。

なんとなく聴いたことがあると思ったのは、日本でもヒットしたからでしょう。

一発で気に入り、録音したSONYのBHFテープを繰り返し聴きました。

写真01のドーナツ盤はすぐに中古で買い求めたもの。

当時はまだビートルズのドーナツ盤も500円あれば買えたし、

物も多かった、初心者にはいい環境でした。

今はプレミアがついていて1000円で買えるのは稀ではないかと。

僕がギターを弾き始めたのは中3になってからでしたが、

この曲はコードを覚えるとすぐに弾けるようになりました。

F#m→B→F#m→Bというイントロからの繰り返しが印象的ですが、

マイナーコードで始まるのに暗く聴こえないのが不思議でした。

それはCan't Buy Me Loveも同じでしたが。

しかし、後に貼り付けたYou-Tube映像を見ると、ジョージは

2フレットにカポをしてEm→A→Em→Aのフォームで弾いていますね。

僕は、カポをしてこれを弾いたことがないのです。

途中で転調してどのみちバレーコードになるから、というのが理由。

浪人生になり、車の免許を取り運転するようになってから、

家族の用事で祖母と叔母を乗せたことがありました。

その時は、自分が編集した、この曲が入ったビートルズ関係の

カセットテープをかけていましたが、この曲になったところで

叔母が口ずさみ始めました。

叔母はジョージより8歳年下で、母がジョージと同い年でしたが、

年代的にはちょうど10代の頃にこの曲を聴いていたわけで、

その時、この曲が日本でもヒットしたことを実感しました。

ちなみに叔母は僕が中2の時にビートルズを聴き始めたと知ると、

Hello Goodbye / I Am The Walrusのドーナツ盤を僕にくれました。

そしてもうひとつ、やっぱりこの曲の大事な思い出は、

1991年12月の来日公演、東京ドームで聴いたこと。

エリック・クラプトンと一緒の時で、息子さんを事故で亡くされ失意の

エリックに、ジョージが、一緒にツアーをしようと声をかけて実現した

コンサートで、この曲はもちろん演奏されました。

ただ、もちろん、と書いたけど、僕は盗作問題があるので

もしかしてやらないんじゃないかと思っていたので、

演奏してくれてよかった、と、他のどの曲よりも強く思いました。

この時はあのエリックがアコースティックギターでコードを切っているだけ、

という何とも贅沢な演奏で、それも印象に残っています。

今回、ボックスセットを開いて最初に聴いたのはこのアルバムであり、

今はまたこのアルバムに、いわばはまっている状態です。

20代の頃よりもはるかによく聴こえる。

だけど、作った時ジョージはまだ27歳。

やはりジョージは何かをつかんでいたのでしょうかね。

アルバムの記事をすぐに上げたくなってきましたが、

それはまた少し間を置いてということにさせていただきます。

04

今朝のA公園から。

定点撮影の第一駐車場のヤマモミジといちばんきれいなヤマモミジ。

実は、24mmフルサイズだと1枚で収まるほど近くにあるのでした。

★

今回はYou-Tube映像もあります。

先ずは有名な「バングラデシュ・コンサート」から。

ポルトガル語かな、字幕が出てくるのが気になりますが、

映像自体は他の同じものよりクリアだったのでこれを採用しました。

ううん、髭が長いジョージはまさに仙人だ。

★

続いて、2002年11月29日、ジョージ・ハリスンの一周忌に行われた

追悼コンサート、「コンサート・フォー・ジョージ」からの映像。

ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ビリー・プレストン、

エリック・クラプトン、ジェフ・リン、ジム・ケルトナーなどが参加。

そしてジョージの息子で音楽活動をしているダーニ・ハリスン。

ちなみに、コンサート自体にはトム・ペティとエルトン・ジョンも

参加していますが、この曲には2人はいないようです(残念)。

エリックが12弦ギターで弾き始める、もうそれだけで感激。

歌うのは「5人目のビートル」と言われたビリー・プレストン。

ビリーも亡くなりましたね。

みんなでジョージやこの歌への感謝の念を表していて、

見ている側も明るい気持ちになり、感動が湧き上がってきます。

◇

いつも言う、素晴らしい曲がこの世にあることの幸せ。

今回はジョージへの感謝の念を込めたコンサートの映像を

観て聴いただけ、余計にそれを感じました。

ジョージありがとう。

これからも音楽を聴き続けます。

そうか、そろそろジョージの日、そしてジョンの日か。

さて最後は今朝の犬たち。

やっぱりこの曲は秋によく似合う。

05

Posted by guitarbird at

22:29

│George&Ringo

2014年07月07日

TIME TAKES TIME リンゴ・スターの誕生日

いつものように

写真へのコメントも

大歓迎です!

7月7日は、

リンゴ・スターことリチャード・スターキーの誕生日。

1940年生まれ、今年で68歳。

リンゴ、おめでとうございます!

今年は、僕が大好きなアルバムを紹介します。

01

TIME TAKES TIME Ringo Starr released in 1992

タイム・テイクス・タイム リンゴ・スター

リンゴ・スターは、ビートルズの他の3人に、

ビートルズに入っていなくても彼はスターになっていただろう、

と言わしめたほどの、何かを「持っている」人です。

ひょうひょうとした、ある意味人を食ったところがある、

そんなユーモアが、リンゴの最大の魅力。

そしていつでも「ピース」Vサインを忘れない(笑)。

リンゴの音楽については、ビートルズ解散直後から、

大好きなカントリーのカバーアルバムを出したり、

スタンダード集だったりと、まあ、趣味的要素が強くて、

「ロックアーティスト」として真剣に作ったというよりは、

「エンターティナー」としての意識で、楽しく聴ければそれでいい、

的なものではありました。

これは決して悪い意味(ばかり)ではなく、

根っからのエンターティナーとしてのサービス精神が

そうさせていたのではないでしょうか。

ただ、では、聴きどころがないかといえばそうではなく、

なかなかか、それ以上にいいアルバムも何枚もあります。

それらについては、また触れたいと思いますが、

今回は、リンゴでいちばん好きなアルバムを。

これがリリースされたのは1992年。

リリース当時、僕には、「待ってました」という感覚がありました。

1989年に、彼は、

リンゴ・スター&ヒズ・オールスター・バンドを結成し、

世界中をツアーで回って、再び話題に上るようになっていました。

そのオールスター・バンドでの武道館公演、

僕も行ったのですが、それはまた別の機会に記事にします。

でも、その時のそうそうたるメンバーだけ、今紹介すると

リンゴ・スター 元ビートルズ Vo/Ds

ジョー・ウォルシュ イーグルス Vo/Gt

ドクター・ジョン Pf/Vo

リック・ダンコ 元ザ・バンド Bs/Vo

レヴォン・ヘルム 元ザ・バンド Ds/Vo

ニルス・ロフグレン E.ストリート・バンド Gt/Vo

クラレンス・クレモンズ E.ストリート・バンド Sax/Vo

ビリー・プレストン Key/Vo

ジム・ケルトナー Ds

その時のメンバーの録音だけではないですが、

20世紀のオールスター・バンドのベスト演奏を集めた

3枚組CDがこちらで、うち、DISC1はその時のものですね。

ここまで書くと、この時の模様も書きたくなってきましたが、

今はぐっとこらえて、本題に戻ります。

「待ってました」の直接の下地は、このオールスターバンドです。

ではさらに、そのバンドの下地になったのは、僕は、

ビートルズのCD化と、ジョージ・ハリスンの復活

ではなかったかと思っています。

リンゴは、一応、活動を休止した期間がなく、

細々とアルバムを出し続けていたのですが、

まず、CD化の時代にビートルズのアルバムがCD化され、

再びみたび、ビートルズが再認識・再評価され、続いて、

朋友ジョージの1987年の大復活作CLOUD NINE、

及びジョージとの英国王室主催のチャリティー・コンサート参加、

そして多方面へのゲスト参加で話題性が増し、

それが、自分でもバンドをという思いにつながった、と。

02 かつてはこんな髪型をしていたリンゴ・・・A公園で見たキノコ・・・

正直、僕も、ごめんなさい、言い方は悪いですが

「所詮、リンゴのアルバムだからなぁ・・・」

という感じでいたのですが、このアルバムは違いました。

なんというか、本気度が伝わってきて、

久し振りに、本腰を入れて作った感があるアルバムでした。

バンドを組んだことにより、ミュージシャンとしても

新たに目覚めたのではないでしょうか。

ジョージの影響か、ジャケットのデザインもどことなく東洋的(笑)。

この次のアルバムはさらに

「アーティスト的」なかっちりした作品になっていて驚きましたが、

今はこのアルバムに話を集中しましょう。

音楽的なことを、ひとつの象徴的な逸話で紹介します。

これが出た当時、僕は、職場でよくCDをかけていました。

1日の仕事の流れの中に単純作業の時間帯あったので、

その時にはCDをかけていました。

僕がこのCDをかけた時、職場の音楽好きのひとりが、

これがリンゴ・スターであることを確認してから、こう言いました。

「ラバー・ソウルの頃のような感じで、いいですね!」

音楽面については、むしろこの逸話だけ紹介して、

他に説明は要らないと思います(笑)。

聴いていると、タイトルや歌詞の中に、

「どこかで聞いたことがある字句(フレーズ)」が満載で、

それを探すのもまた、聴く楽しさです。

まあ、それを「過去の栄光にすがっている」

ととるかもしれないですが、僕は、もっと積極的に、

リンゴもようやく吹っ切れた、というか、

余裕を持って自分を見つめられるようになったんだな、

と、手放しで当時は喜んだものです。

★名曲★・・・ロック史に残る名曲

★ヒット★・・・シングルヒットした曲

★秘宝★・・・埋もれておくには惜しい隠れた名曲

★佳曲★・・・通好みの味がある曲

★カッコいい★・・・ひたすらカッコいい曲

★注目★・・・話題作、問題作、とにかく注目すべき曲

★映画★・・・映画やテレビ番組で使われた曲

★CM★・・・CMで使われた曲

★GB★・・・guitarbird個人の思いが強い曲

03 リンゴだけどイチゴ・・・

Tr1:Weight Of The World

★秘宝★★GB★

これは名曲ですよ、無視されているなんてもったいない!

まずもって、タイトルを見て、ビートルズファンは反応するでしょう。

リンゴのコーラスが印象的な、ABBEY ROADの

Carry That Weightのアンサーソングという感じ。

このweightの意味は、やはり、1969年当時は、

ポピュラー音楽史上もっとも偉大なバンドのメンバーという

「重荷」を背負って生きてゆかねばならないという

覚悟を示していたものが、20年の時を経てようやく、

そんな「重荷」は意味がなかったんだ、もしくは、

そんな「重荷」を快く感じられるようになった、ということでしょう。

軽やかで、歌メロも最高!

僕がリンゴでいちばん好きな曲!

Tr2:Don't Know A Thing About Love

イントロのとろけるようなギターの音から曲がとろっと進む。

リンゴのヘタウマヴォーカルが早くも大炸裂!

Tr3:Don't Go Where The Road Don't Go

★カッコいい★

アコースティック・ギターのカッティングがひたすらかっこいい!

それにかぶさる中途半端なチョーキングをしたような

エレクトリック・ギターのフレーズも、かっこいい。

あ、そのフレーズって、She Loves Youを彷彿とさせるのか・・・

リンゴは英雄的な雰囲気の曲が不思議とよく似合います。

繰り返しますが、ギターのカッティングがかっこよすぎ!

Tr4:Golden Blunders

★注目★

タイトルを直訳すると「黄金の無駄」。

しかし、訳すよりもその音をよく見て聞くと、

Golden Blunders ゴールデン・ブランダーズ

何かに似てますよね・・・そう

Golden Slumbers ゴールデン・スランバーズ

このタイトルを最初に見た時、僕は吹き出してしまいました!

タイトルからして、ビートルズ時代の経験が、

「無駄な日々だった」とでもいわんばかり・・・

でも、そう言い放ってしまうあたり、リンゴもようやく

過去に対する気持ちの整理ができたことがうかがえ、

僕は当時ほっとするものを感じました。

リンゴイズムのユーモア満点!

Tr5:All In The Name Of Love

★佳曲★

このふわっとした感じが、いかにもリンゴ。

このセンチメンタルさも、いかにもリンゴ!

これこそが、他の3人にはない、リンゴだけの味わい。

04 ムラサキツユクサにとまるマルハナバチ、足に花粉がたくさん

Tr6:After All These Years

ビートルズ時代を回顧したかのような自伝的な内容。

考えてみれば、ジョンやポールが

「ビートルズ時代はしんどかった」と歌うと、

それは事実であり、大変だったんだろうな・・・と思いますが、

リンゴが表現すると、大変なことに巻き込まれちゃって・・・

と、少し傍観者的な雰囲気になるのが、聴き手としては

むしろ親近感を覚え、逆にほっとする部分でしょうか(笑)。

Tr7:I Don't Believe You

カントリー調の軽やかな曲。

そつなく、楽しく、しかし皮肉もきいていて、

このへんはさすがの音作り。

(あれ、そういえばどうしてタイトルにinがないんだろう・・・!?)

Tr8:Runaways

Get Back風のドラムスでフェイドインしてくるイントロ、かっこいい。

しかもタイトルが、その逆で、Runaways。

やられたぁ(笑)。

リンゴの音楽は、ものすごく真面目な人が真剣に聴こうとすると、

曲名も音も、あらゆる点でかわされまくるのが、

バカにしてるんじゃないの、と言われそうですが、

そのユーモアを楽しんでこそリンゴ、と僕は思います。

それにしてもこのドラムスがまた、かっこよすぎ!

Tr9:In A Heartbeat

オールドウェイブな、センチメンタル・リンゴ路線。

「テッテッテ」という不思議なコーラスは、

いつ聴いても、今聴いても不思議・・・

でも、気持ちが入った曲、コーラス。

Tr10:What Goes Around

★佳曲★

先に、次のアルバムはいかにもアーティスト然としている、

と書きましたが、この曲がその下地になったように思います。

エンターティナーよりもミュージシャンであろうとする姿勢が

ひしひしと伝わってくる、かっちりと作られた曲。

アルバムの最後にきて、それまでになかった緊張感が走る。

そんな曲を敢えて入れてきたところに、意気込みを感じます。

それは、オールスター・バンドでのライヴの体験から

来ているものであることを、当時僕は聴いて納得もしました。

最後のフェイドアウト部分だけで2分くらいあるこの曲は、

充実したアルバムが終わってしまうのがもったいない、

少しでも長く聴いていたい・・・そんな思いにさせる曲です。

紹介しておきながら申し訳ないですが、

実は、今は廃盤状態で、中古でしか手に入りません。

それでも一応、リンクを施しておきました。

ブックオフなど中古系やリサイクルショップで探せば

見つかるかもしれません。

なお、国内盤のボーナストラックとして

エルヴィス・プレスリーの名曲中の名曲

Tr11:Don't Be Cruel 「冷たくしないで」

が入っています。

とにかく、楽しく聴き通せる、充実したアルバムと感じます。

とりわけ、リンゴなんて・・・、と思っている人であれば、

予想外のクオリティの高さに驚かされるはずです。

何度も言いますが、この次のアルバムが

非常に充実していて聴き応えたっぷりなのですが、

それは、来年の誕生日に紹介することにします(笑)。

場合によっては、もっと早いかもしれないですが・・・

05 庭のナナカマド、実が成りかけ、赤くなった葉もある

今回の写真も、特に意図はない「徒然写真」ですが、

一応、イチゴとナナカマドは、リンゴと同じバラ科です・・・(笑)。

写真へのコメントも

大歓迎です!

7月7日は、

リンゴ・スターことリチャード・スターキーの誕生日。

1940年生まれ、今年で68歳。

リンゴ、おめでとうございます!

今年は、僕が大好きなアルバムを紹介します。

01

TIME TAKES TIME Ringo Starr released in 1992

タイム・テイクス・タイム リンゴ・スター

リンゴ・スターは、ビートルズの他の3人に、

ビートルズに入っていなくても彼はスターになっていただろう、

と言わしめたほどの、何かを「持っている」人です。

ひょうひょうとした、ある意味人を食ったところがある、

そんなユーモアが、リンゴの最大の魅力。

そしていつでも「ピース」Vサインを忘れない(笑)。

リンゴの音楽については、ビートルズ解散直後から、

大好きなカントリーのカバーアルバムを出したり、

スタンダード集だったりと、まあ、趣味的要素が強くて、

「ロックアーティスト」として真剣に作ったというよりは、

「エンターティナー」としての意識で、楽しく聴ければそれでいい、

的なものではありました。

これは決して悪い意味(ばかり)ではなく、

根っからのエンターティナーとしてのサービス精神が

そうさせていたのではないでしょうか。

ただ、では、聴きどころがないかといえばそうではなく、

なかなかか、それ以上にいいアルバムも何枚もあります。

それらについては、また触れたいと思いますが、

今回は、リンゴでいちばん好きなアルバムを。

これがリリースされたのは1992年。

リリース当時、僕には、「待ってました」という感覚がありました。

1989年に、彼は、

リンゴ・スター&ヒズ・オールスター・バンドを結成し、

世界中をツアーで回って、再び話題に上るようになっていました。

そのオールスター・バンドでの武道館公演、

僕も行ったのですが、それはまた別の機会に記事にします。

でも、その時のそうそうたるメンバーだけ、今紹介すると

リンゴ・スター 元ビートルズ Vo/Ds

ジョー・ウォルシュ イーグルス Vo/Gt

ドクター・ジョン Pf/Vo

リック・ダンコ 元ザ・バンド Bs/Vo

レヴォン・ヘルム 元ザ・バンド Ds/Vo

ニルス・ロフグレン E.ストリート・バンド Gt/Vo

クラレンス・クレモンズ E.ストリート・バンド Sax/Vo

ビリー・プレストン Key/Vo

ジム・ケルトナー Ds

その時のメンバーの録音だけではないですが、

20世紀のオールスター・バンドのベスト演奏を集めた

3枚組CDがこちらで、うち、DISC1はその時のものですね。

ここまで書くと、この時の模様も書きたくなってきましたが、

今はぐっとこらえて、本題に戻ります。

「待ってました」の直接の下地は、このオールスターバンドです。

ではさらに、そのバンドの下地になったのは、僕は、

ビートルズのCD化と、ジョージ・ハリスンの復活

ではなかったかと思っています。

リンゴは、一応、活動を休止した期間がなく、

細々とアルバムを出し続けていたのですが、

まず、CD化の時代にビートルズのアルバムがCD化され、

再びみたび、ビートルズが再認識・再評価され、続いて、

朋友ジョージの1987年の大復活作CLOUD NINE、

及びジョージとの英国王室主催のチャリティー・コンサート参加、

そして多方面へのゲスト参加で話題性が増し、

それが、自分でもバンドをという思いにつながった、と。

02 かつてはこんな髪型をしていたリンゴ・・・A公園で見たキノコ・・・

正直、僕も、ごめんなさい、言い方は悪いですが

「所詮、リンゴのアルバムだからなぁ・・・」

という感じでいたのですが、このアルバムは違いました。

なんというか、本気度が伝わってきて、

久し振りに、本腰を入れて作った感があるアルバムでした。

バンドを組んだことにより、ミュージシャンとしても

新たに目覚めたのではないでしょうか。

ジョージの影響か、ジャケットのデザインもどことなく東洋的(笑)。

この次のアルバムはさらに

「アーティスト的」なかっちりした作品になっていて驚きましたが、

今はこのアルバムに話を集中しましょう。

音楽的なことを、ひとつの象徴的な逸話で紹介します。

これが出た当時、僕は、職場でよくCDをかけていました。

1日の仕事の流れの中に単純作業の時間帯あったので、

その時にはCDをかけていました。

僕がこのCDをかけた時、職場の音楽好きのひとりが、

これがリンゴ・スターであることを確認してから、こう言いました。

「ラバー・ソウルの頃のような感じで、いいですね!」

音楽面については、むしろこの逸話だけ紹介して、

他に説明は要らないと思います(笑)。

聴いていると、タイトルや歌詞の中に、

「どこかで聞いたことがある字句(フレーズ)」が満載で、

それを探すのもまた、聴く楽しさです。

まあ、それを「過去の栄光にすがっている」

ととるかもしれないですが、僕は、もっと積極的に、

リンゴもようやく吹っ切れた、というか、

余裕を持って自分を見つめられるようになったんだな、

と、手放しで当時は喜んだものです。

★名曲★・・・ロック史に残る名曲

★ヒット★・・・シングルヒットした曲

★秘宝★・・・埋もれておくには惜しい隠れた名曲

★佳曲★・・・通好みの味がある曲

★カッコいい★・・・ひたすらカッコいい曲

★注目★・・・話題作、問題作、とにかく注目すべき曲

★映画★・・・映画やテレビ番組で使われた曲

★CM★・・・CMで使われた曲

★GB★・・・guitarbird個人の思いが強い曲

03 リンゴだけどイチゴ・・・

Tr1:Weight Of The World

★秘宝★★GB★

これは名曲ですよ、無視されているなんてもったいない!

まずもって、タイトルを見て、ビートルズファンは反応するでしょう。

リンゴのコーラスが印象的な、ABBEY ROADの

Carry That Weightのアンサーソングという感じ。

このweightの意味は、やはり、1969年当時は、

ポピュラー音楽史上もっとも偉大なバンドのメンバーという

「重荷」を背負って生きてゆかねばならないという

覚悟を示していたものが、20年の時を経てようやく、

そんな「重荷」は意味がなかったんだ、もしくは、

そんな「重荷」を快く感じられるようになった、ということでしょう。

軽やかで、歌メロも最高!

僕がリンゴでいちばん好きな曲!

Tr2:Don't Know A Thing About Love

イントロのとろけるようなギターの音から曲がとろっと進む。

リンゴのヘタウマヴォーカルが早くも大炸裂!

Tr3:Don't Go Where The Road Don't Go

★カッコいい★

アコースティック・ギターのカッティングがひたすらかっこいい!

それにかぶさる中途半端なチョーキングをしたような

エレクトリック・ギターのフレーズも、かっこいい。

あ、そのフレーズって、She Loves Youを彷彿とさせるのか・・・

リンゴは英雄的な雰囲気の曲が不思議とよく似合います。

繰り返しますが、ギターのカッティングがかっこよすぎ!

Tr4:Golden Blunders

★注目★

タイトルを直訳すると「黄金の無駄」。

しかし、訳すよりもその音をよく見て聞くと、

Golden Blunders ゴールデン・ブランダーズ

何かに似てますよね・・・そう

Golden Slumbers ゴールデン・スランバーズ

このタイトルを最初に見た時、僕は吹き出してしまいました!

タイトルからして、ビートルズ時代の経験が、

「無駄な日々だった」とでもいわんばかり・・・

でも、そう言い放ってしまうあたり、リンゴもようやく

過去に対する気持ちの整理ができたことがうかがえ、

僕は当時ほっとするものを感じました。

リンゴイズムのユーモア満点!

Tr5:All In The Name Of Love

★佳曲★

このふわっとした感じが、いかにもリンゴ。

このセンチメンタルさも、いかにもリンゴ!

これこそが、他の3人にはない、リンゴだけの味わい。

04 ムラサキツユクサにとまるマルハナバチ、足に花粉がたくさん

Tr6:After All These Years

ビートルズ時代を回顧したかのような自伝的な内容。

考えてみれば、ジョンやポールが

「ビートルズ時代はしんどかった」と歌うと、

それは事実であり、大変だったんだろうな・・・と思いますが、

リンゴが表現すると、大変なことに巻き込まれちゃって・・・

と、少し傍観者的な雰囲気になるのが、聴き手としては

むしろ親近感を覚え、逆にほっとする部分でしょうか(笑)。

Tr7:I Don't Believe You

カントリー調の軽やかな曲。

そつなく、楽しく、しかし皮肉もきいていて、

このへんはさすがの音作り。

(あれ、そういえばどうしてタイトルにinがないんだろう・・・!?)

Tr8:Runaways

Get Back風のドラムスでフェイドインしてくるイントロ、かっこいい。

しかもタイトルが、その逆で、Runaways。

やられたぁ(笑)。

リンゴの音楽は、ものすごく真面目な人が真剣に聴こうとすると、

曲名も音も、あらゆる点でかわされまくるのが、

バカにしてるんじゃないの、と言われそうですが、

そのユーモアを楽しんでこそリンゴ、と僕は思います。

それにしてもこのドラムスがまた、かっこよすぎ!

Tr9:In A Heartbeat

オールドウェイブな、センチメンタル・リンゴ路線。

「テッテッテ」という不思議なコーラスは、

いつ聴いても、今聴いても不思議・・・

でも、気持ちが入った曲、コーラス。

Tr10:What Goes Around

★佳曲★

先に、次のアルバムはいかにもアーティスト然としている、

と書きましたが、この曲がその下地になったように思います。

エンターティナーよりもミュージシャンであろうとする姿勢が

ひしひしと伝わってくる、かっちりと作られた曲。

アルバムの最後にきて、それまでになかった緊張感が走る。

そんな曲を敢えて入れてきたところに、意気込みを感じます。

それは、オールスター・バンドでのライヴの体験から

来ているものであることを、当時僕は聴いて納得もしました。

最後のフェイドアウト部分だけで2分くらいあるこの曲は、

充実したアルバムが終わってしまうのがもったいない、

少しでも長く聴いていたい・・・そんな思いにさせる曲です。

紹介しておきながら申し訳ないですが、

実は、今は廃盤状態で、中古でしか手に入りません。

それでも一応、リンクを施しておきました。

ブックオフなど中古系やリサイクルショップで探せば

見つかるかもしれません。

なお、国内盤のボーナストラックとして

エルヴィス・プレスリーの名曲中の名曲

Tr11:Don't Be Cruel 「冷たくしないで」

が入っています。

とにかく、楽しく聴き通せる、充実したアルバムと感じます。

とりわけ、リンゴなんて・・・、と思っている人であれば、

予想外のクオリティの高さに驚かされるはずです。

何度も言いますが、この次のアルバムが

非常に充実していて聴き応えたっぷりなのですが、

それは、来年の誕生日に紹介することにします(笑)。

場合によっては、もっと早いかもしれないですが・・・

05 庭のナナカマド、実が成りかけ、赤くなった葉もある

今回の写真も、特に意図はない「徒然写真」ですが、

一応、イチゴとナナカマドは、リンゴと同じバラ科です・・・(笑)。

Posted by guitarbird at

13:29

│George&Ringo

2014年02月25日

GONE TROPPO ジョージ・ハリスン

いつものように

写真へのコメントも

大歓迎です!

朝の記事でも、どれが「クラウド9」かなと予告しましたが(笑)、

本日、2月25日は、ジョージ・ハリスンの誕生日

今年で66歳、生きていれば・・・

毎年恒例、今夜はアルバム記事を。

01

GONE TROPPO George Harrison released in 1982

ゴーン・トロッポ ジョージ・ハリスン

ジョージ・ハリスンのこのアルバムは、

僕にとっての初めてが3つもある、思い入れが特に強いアルバム。

1つ目、これは、僕が初めて買った

ビートルズのメンバーの新譜のソロアルバムでした。

今調べると、11月のリリースでしたが、そうです確か、

街のレコード屋に買いに行くのに、自転車で行けるかどうか

ぎりぎりの季節で、道路に雪はないけど

買った帰りに雪が降っていた記憶があります。

あ、僕も、高校時代までは自転車に乗っていました(笑)。

ちなみに、純粋に最初に買ったメンバーのソロアルバムは、

ジョン・レノンのWALLS AND BRIDGESでした。

リアルタイムで出たメンバーの初の新譜はしかし、その少し前、

ポール・マッカートニーのTUG OF WARでしたが、

当時はお小遣いも限られていたので、

今は栃木にいるビートルズ友達と話し合って、

友達がそれを買い、僕はテープに録音してもらって聴きました。

余談ですが、それは僕がポールでいちばん好きなアルバムですが、

そのような事情で、CDの時代になって初めて自分で買いました。

2つ目は、僕が初めて買った輸入盤LPでした。

昨日の記事でスティックスを取り上げましたが、

確かあれば5枚目で、2枚目がJ.ガイルズ・バンド、

3枚目がホール&オーツ、4枚目ジョン・クーガーだったかな。

当時は小遣いが限られていたので、結構覚えているものです(笑)。

しかし、中3でそれだけ買ってたというのは、どうなのか・・・

当時これを買ったタワーレコード札幌店は、

狸小路の近くの雑居ビルの2階、30坪くらいしかない狭い店。

そこが、渋谷、横浜とともに、日本初のタワレコの店舗の1つだと

雑誌「FMファン」で知ったばかりで、ちょうどいいタイミングでした。

話を少し戻し、僕がポールのを友達に録音してもらった代わりに、

こちらを僕が友達に録音してあげました。

でも、友達は、すぐに聴くのをやめたようでした。

3つ目、このアルバムは、僕が買った

初めてヒットチャート100位に入らなかった新譜。

初めてというと、それまでもずっと買っていたようにとれますが、

それまではビートルズとジョンしか買っていなかったわけで、

適当な書き方ではないかもしれないですが、

この後僕はヒットチャート街道をばく進するわけで(笑)、

この次に買った、100位に入らなかった編集盤ではない新譜となると、

もうCDの時代もかなり進んでからになるでしょうね。

まあ、それは置いておいて、僕はこのアルバムを買って、

隔週刊の「FMファン」のビルボードのチャートで、

何位に上がってくるかを楽しみにしていたのですが、

ついにそこで見ることはありませんでした。

隔週だったので、狭間の週で入っていたんじゃないか、

などと思いましたが、当時はネットもなく、それを確かめる術は、

洋書でビルボードの雑誌を買うしかありませんでしたが、

もちろんそこまでお小遣いに余裕があったはずもなく。

それから数年後に知ったのですが、このアルバムは、

最高位が108位だった、ということです。

当時はまだチャートに興味を持ったばかりの頃で、

どこがどう売れないのかはもちろん分かりませんでしたが、

少なくとも、元ビートルズという言葉だけで売れるものでもない

という厳しい現実は理解しました。

そして、ポールの新譜は1位になっていたというのも、

またいろいろなことを感じ、理解した部分ではありました。

ただし、ポールの最後の1位は、そのアルバムでしたが。

02 2009/2/25、今日も見張りをする庭のヒヨ(委員長より)

いつも書きますが、僕は何も、作品としては、

チャートの上位に来るから良い、そうではないものは良くない、

という判断基準で話すつもりはないです。

でも、自分はヒットチャート中心に聴いてきた人間であり、

自分の音楽の聴き方、センスというか感じ方は、

チャートの上位にくるポップなものを聴くのが心地よい、

というのは間違いないことでした、少なくとも30歳になるまでは。

そもそも原初のビートルズからしてそういう存在ですし。

そこから得た僕の音楽の聴き方の基本姿勢は、こうです。

「多くの人が聴く音楽に自分だけの「感じ方」を見つける」

僕は、チャートに上ってこない音楽を好んで聴くように、

というより「聴ける」ようになったのは、35歳を過ぎてからです。

その間に何があったかは、またいずれ別の機会に話します。

まあ、そのようなわけで、ファン一般には、

ジョージで最も地味なアルバム、と言われています。

失敗作、という人すらいます・・・

では、これ、そんなに聴きどころがないアルバムか・・・

正直言います。

僕も、最初はあまり好きではありませんでした。

ビートルズ時代のジョージは「暗い」というイメージが強かったので、

この陽気さ、明るさに最初は戸惑いました。

戸惑ったというか、「変だ」、とすら思いました。

それはビートルズにはまったくない要素でもありましたし・・・

このアルバムの頃のジョージは、音楽業界に嫌気をさしていて、

もう辞めることも考えていたらしく、この後音楽活動を小休止します。

このアルバムには、それが良くも悪くも反映されていたようで、

良く言えば、リラックスして和やかな雰囲気で作られているけど、

悪く言えば、「緊張感」がない緩い(だけの)音楽、と言えるでしょう。

アルバムジャケットの南国趣味は、そういうところに逃げたい

という気持ちの表れかもしれません。

Gone Troppoというのは「気持がいってしまった」「切れた」

という意味だそうで、それも当時の気持ちを表わしていて、

さらには僕が「変」と感じたのも、あながち的外れではないようです。

そして実際にジョージは、このアルバムを完成させた後、

新譜のプロモーションをすることなく(それも売れなかった理由か)、

家族でオーストラリアに行き生活を始めたそうです。

僕の話に戻って、違和感があったとはいえ、

小遣いが少ない中で「買ってしまった」ので、

仕方なく毎日聴いていたような思い出があります(笑)。

しかし、聴いてゆくと、少なくとも曲はポップで聴きやすく

雰囲気も楽しいものばかりで、だんだんとなじんできて、

妙な明るさも、違和感ではなくなりました。

と書くと、そこで大好きなアルバムになったように思えますが、

実際は、飽きっぽくて、そこまでつかんだところで、

次の新譜を買った時にはもう、聴くのをやめていましたね・・・

このアルバムがほんとにいいなと思ったのは、大学に入り、

ジョージのダークホース時代のアルバムが

Warnerから最初にCD化された際に買って聴いてからでした。

その時にあらためて曲の良さを実感し、さらには、

中学時代のことを懐かしいと思えるようになっていたことも重なり、

一気に大好きなアルバムの仲間入りをしました。

実際に、回数としても、CDになってからのほうがよく聴いていますが、

それにしてもこの曲の良さに当時は気づかなかったのか

というのがその時に思ったことです。

そういえば、音楽が年齢によって聴こえ方が違うと実感したのも

このアルバムが初めてだったかもしれません。

余談ですが、二十歳くらいというのは、

人生の中で初めて、昔を懐かしむ気持ちを正当化できる、

そんな年ごろじゃないかと自分は思っています。

Tr4以外に参加の「タンバリンおじさん」レイ・クーパー、

フィル・マクドナルドとジョージが共同プロデュース。

他に、Tr7以外にクイーンを影で支えたマイク・モランが、

Tr4、8、9(コーラスのみ)、10に「朋友」ビリー・プレストンが

それぞれ参加、他のゲストはその都度以下で紹介しますが、

ジョージはやはり仲間に恵まれていたことを知り、ほっとします。

03 LPとハウ

Tr1:Wake Up My Love

★シングル★

この音はトトかエイジアか、と当時言われた(笑)、

派手なシンセサイザーでアルバムが幕を開ける。

シングル向きの分かりやすい曲で、それなりに好きですが、

シングル向きの曲というのは得てして深みが足りないもので、

これはその典型的なパターンでしょうね。

曲も、これでいいんかい、というくらいにシンプルで、

ストレートで分かりやすいAメロBメロを繰り返すだけ。

ファンとしては、ジョージらしいうねうねくねくねした歌メロのほうが

ずっとうれしいんですが・・・

断っておきますが、この曲はそれはそれで好きですよ。

ただ、このアルバムには、最初のシングルだったこれ以外に、

聴きどころがある「いい曲」が幾つもある、と言いたいのです。

まあ、アルバム1曲目としては景気づけの点で余裕で合格ですし、

このアルバムは「ジョージらしくなく明るい」という

そのダイジェストの曲としても機能はしていると思います。

そして細かく聴いてゆくと、サビの「歌う」ベースラインが気持ちいいし、

イントロのキーボードのフレーズと歌メロが対位法になっているなど、

サウンド的にかなり面白く、キャッチーなだけじゃないことは、

実はごく最近になって気づいたことです(笑)。

Tr2:That's The Way It Goes

★隠れた名曲★

80sのヒットチャート音楽を聴き育ったせいで、

若い頃は、こういう「じわっといい曲」の良さが分からなくて、

嘘でもハッタリでもいいからインパクトが強い曲を欲していました。

だからこの曲も当初は、アルバムの中に埋もれていました。

CD化で聴き直して、まずはこの曲を割と細かい部分まで覚えていて、

しかも、こんなにもいい曲だったか、と再発見・再評価しました。

ということは、最初から実は好きだったけど、

若くてとんがったロック野郎だったので、認めたくなかったのかも(笑)。

そしてこの曲は、後に出るダークホース時代のベストにも

リミックスで収録されていて、やっぱりそうだったか、とも。

というわけで、今はジョージの曲で10指に入るくらい好きかな。

ほんとに、じわっとしみてくる歌メロ、歌詞、演奏。

タイトルからしていいですね。

年をとると、嘘やハッタリは避けたいと思うようですね(笑)。

Tr3:I Really Love You

オールディーズ、ドゥワップ風の楽しいナンバー。

こういう低音で歌う曲というのはここで初めて聴いたかな。

この砕けた雰囲気が、実は最初は苦手でしたが、

CDで聴き直すと、印象はむしろ強かったことも分かりました。

Tr4:Greece

この「ぬるい」雰囲気も、若い頃はだめでした。

曲は、インストといいつつ短いジョージの声が入りますが、

映画制作に傾倒していた当時のジョージらしい曲で、

演奏で風景や雰囲気がとてもよく伝わってくる曲。

その雰囲気・・・湯上りみたいな曲(笑)。

この曲はほんとにギターの音が「とろけて」いますね、いい音。

Tr5:Gone Troppo

★佳曲★

この曲は当時のビートルズ・シネ・クラブの会報に確か、

「Here Comes The Sunみたいないい曲だ」と書いてあって、

そんなイメージで臨んだら、ぜんぜん違うじゃん・・・

あくまでも、アコースティックギター中心の曲という意味でしたが、

まあこのトロピカルなジョージというのが当時はイメージ合わなくて、

嫌い、というよりも、自分の中に居場所がない、みたいな感じでした。

ただ、今はもちろん好きですよ。

レイのマリンバもいかにも南国風の雰囲気を醸し出していますし。

そういえばこのアルバム、楽器の音がまろやかでいいですね。

そのまろやかさは、物理的にも南国趣味を感じさせたのでしょう。

ということは今、この瞬間、聴いていて気づいたんですが(笑)。

ああそうそう、この際だから言いますが、僕は、

暖かい南国への憧れというものが特にない人間なんですよ。

行きたい外国も、英国、北欧、北米とせいぜいフランスかイタリアで、

そもそも僕は北国の人間なのだと思いますし(笑)、

だから僕は余計に違和感を覚えたのかもしれません。

04 ミズナラの冬芽、先に氷が

Tr6:Mystical One

★GB的名曲★

これは、うん、最初からかなり印象に残っていた曲。

なぜかというと、当時はカセットに録音して聴いていたわけですが、

これはB面の1曲目、A面の後半で寝かかっていたところ、

僕のラジカセはオートリバースではなかったので、

「ガチャッ」とかなり大きな音がしてカセットが止まり、

意識は半分寝ている中で裏返してテープをかけて聴いたから。

ほんと、中高生時代に聴いていたアルバムでは、

A面の後半は覚えてなくても、B面の最初は覚えている、

というパターンが多いですよ(笑)。

この曲はしかしそれを抜きにしても、どこか印象に残っていて、

最初のCD化の際にやはり再評価した曲です。

この曲を聴くと、ジョージの南国趣味というのは、

元々の要素として潜んでいたことを想像させられるような、

独特のうねうねした歌メロが南国趣味と妙にマッチしています。

Hummingbirdが歌詞に出てくるのは、またうれしいです(笑)。

その歌メロが、ちょっとほろっとさせられるくらいのいい歌メロ。

Melting my heart away

特にこの部分の気持ちがこもった、言葉とぴったりの歌い方、

上手いか下手かは分からないけど、ジョージって、

ヴォーカリストとしてとっても味がある人だと思います。

真面目な話、ちょっと涙ぐむことがある曲ですね。

ジョージらしいうねうねした旋律のBメロが4小節しかなくて

すぐに元に戻るのが、意表を突かれた感じで面白い。

Tr7:Unknown Delight

だけどこのアルバムはB面の1曲目のうちにまた寝ていたのかな(笑)。

これは、当時いちばん印象が薄かった曲ですね。

今はもちろん好きです。

ちょっと枯れていて、メロウなジョージの良さがにじみ出た曲。

それから今更ながら言えば、ジョージはやっぱり曲作り上手いですね。

癖があるとか、ポールに比べるとポップさに欠けるとかありますが、

でも、しっかりと頭に心に残る歌メロの曲は多いです。

間奏のギターソロの出だしがSomethingのそれなのはご愛嬌(笑)。

プロコル・ハルムのゲイリー・ブルッカーがキーボードで参加。

Tr8:Baby Don't Run Away

この2曲は印象が薄かったですね・・・

まあ、B面のこの辺りが弱くなるのは、むしろ普通のことですが。

ただ、今聴くとやはりジョージの癖がある歌メロが生きてます。

この曲も超低音ヴォーカルがいい雰囲気。

この2曲のドラムスはジム・ケルトナー、

後にトラヴェリング・ウィルベリーズで一緒になる人。

Tr9:Dream Away

★注目★

と思ったところ、この曲はなぜか当時から印象深かったです。

前の2曲で寝かかったところ、面白くて起きたのかな(笑)。

この曲は、ジョージの会社が製作した映画

『バンデットQ』のテーマ曲としてシングルカットもされましたが、

Oh ry in eye ay

という呪文のようなサビが特に印象的で、

シングルカットした邦題も「オ・ラ・イ・ナ・エ」でした。

女声コーラスのジョージの声との妙な距離感も印象的。

「嘘やハッタリ」という点、こちらはいかにも映画のテーマ曲ですね。

最後じわっと迫ってくるのも、味があるところ。

それこそ、不思議な魅力がある曲。

Tr10:Circles

ところが、ここまでひたすら明るく楽しくやってきていたのに、

最後はそれをすべて打ち消すような暗くて不安な曲。

これは何かを意味するのか、ジョージの心を反映したものか・・・

曲自体は悪くないですが、これで良かったのかな・・・

ジョージ一流のユーモアだとは思うんだけど、

僕個人としては、最後まで明るく通して欲しかったです。

そこがこのアルバムの「唯一の」弱点かなぁ・・・

シンセサイザーに、ディープ・パープルのジョン・ロードが参加。

やっぱり、いろいろな不安があったのかな。

なお、現在のリマスター盤には、デモが1曲入っています。

Tr11:Mystical One

ジョージがギターを弾きながらぼそぼそと歌っていますが、

これを聴くと、曲そのものの良さを再確認できます。

ここまで書いて思いました。

音楽をやめて家族でオーストラリアに移り住んだこの時期は、

おそらく、ジョージ・ハリスンというひとりの人間にとっては

人生でもっとも幸せに満ちていた時期だったのでしょうね。

アルバムを作ってから移り住んだので順序としては逆ですが、

でも、固いこと言わない(笑)、このアルバムを聴いていると、

幸福なときを求める気持ちが強く表れていて、さらには、

音楽で達成した理想がついに現実になったうれしさも感じます。

そういう点、特にジョージがいなくなってしまってからは、

このアルバムの「幸福感」が身にしみてくるようになりました。

このアルバムは最初のCD化以降長らく廃盤状態でしたが、

死後にリマスター盤で再発され、今はそれを聴いていますが、

だから、僕にとってこれは、大学時代、リマスター盤と、

2度「進化した」アルバム、ということができるかと思います。

2月という今の時期には合わないですが、

暖かさを求めて今聴くのもいいですね。

でも、オーストラリアは今がまさに夏か!

05 DVDとCDとハウ

最後に余談。

今年の誕生日はこのアルバムを記事にすると決めて

先日、DVDで映画『バンデットQ』、原題TIME BANDITS

も観ました。

時間を超えて盗みを働く窃盗団が少年の部屋に現れ、

少年はそれに巻き込まれて一緒に時間の旅をしながら、

古代ギリシア、タイタニック号沈没の日など、

歴史の目撃者となり、最後は元の現代に戻る、という話。

監督は『未来世紀ブラジル』のテリー・ギリアム。

ジョージも大好きな「モンティ・パイソン」ののりで、

窃盗団を操る「神」なる者が現れた時には、

あまりのナンセンスさに大笑い。

当時は落ち目だったショーン・コネリーが出ているのが、

今となってはポイント高いですね、カッコよかったし、

ラストシーンでとってもいい表情をします。

ただ、そのラストは、「それでいいの・・・!?」という

アメリカ映画にはないエンディングだったのが衝撃でした。

そこでふと、このアルバムの最後が不安にさせるような曲なのは、

偶然ではないのかもしれない、とも思いました。

06 いつかのパールモンドールのケーキ・・・

Happy Birthday George !

というわけで、また来年の今日、

ジョージのアルバムでお会いしましょう!

写真へのコメントも

大歓迎です!

朝の記事でも、どれが「クラウド9」かなと予告しましたが(笑)、

本日、2月25日は、ジョージ・ハリスンの誕生日

今年で66歳、生きていれば・・・

毎年恒例、今夜はアルバム記事を。

01

GONE TROPPO George Harrison released in 1982

ゴーン・トロッポ ジョージ・ハリスン

ジョージ・ハリスンのこのアルバムは、

僕にとっての初めてが3つもある、思い入れが特に強いアルバム。

1つ目、これは、僕が初めて買った

ビートルズのメンバーの新譜のソロアルバムでした。

今調べると、11月のリリースでしたが、そうです確か、

街のレコード屋に買いに行くのに、自転車で行けるかどうか

ぎりぎりの季節で、道路に雪はないけど

買った帰りに雪が降っていた記憶があります。

あ、僕も、高校時代までは自転車に乗っていました(笑)。

ちなみに、純粋に最初に買ったメンバーのソロアルバムは、

ジョン・レノンのWALLS AND BRIDGESでした。

リアルタイムで出たメンバーの初の新譜はしかし、その少し前、

ポール・マッカートニーのTUG OF WARでしたが、

当時はお小遣いも限られていたので、

今は栃木にいるビートルズ友達と話し合って、

友達がそれを買い、僕はテープに録音してもらって聴きました。

余談ですが、それは僕がポールでいちばん好きなアルバムですが、

そのような事情で、CDの時代になって初めて自分で買いました。

2つ目は、僕が初めて買った輸入盤LPでした。

昨日の記事でスティックスを取り上げましたが、

確かあれば5枚目で、2枚目がJ.ガイルズ・バンド、

3枚目がホール&オーツ、4枚目ジョン・クーガーだったかな。

当時は小遣いが限られていたので、結構覚えているものです(笑)。

しかし、中3でそれだけ買ってたというのは、どうなのか・・・

当時これを買ったタワーレコード札幌店は、

狸小路の近くの雑居ビルの2階、30坪くらいしかない狭い店。

そこが、渋谷、横浜とともに、日本初のタワレコの店舗の1つだと

雑誌「FMファン」で知ったばかりで、ちょうどいいタイミングでした。

話を少し戻し、僕がポールのを友達に録音してもらった代わりに、

こちらを僕が友達に録音してあげました。

でも、友達は、すぐに聴くのをやめたようでした。

3つ目、このアルバムは、僕が買った

初めてヒットチャート100位に入らなかった新譜。

初めてというと、それまでもずっと買っていたようにとれますが、

それまではビートルズとジョンしか買っていなかったわけで、

適当な書き方ではないかもしれないですが、

この後僕はヒットチャート街道をばく進するわけで(笑)、

この次に買った、100位に入らなかった編集盤ではない新譜となると、

もうCDの時代もかなり進んでからになるでしょうね。

まあ、それは置いておいて、僕はこのアルバムを買って、

隔週刊の「FMファン」のビルボードのチャートで、

何位に上がってくるかを楽しみにしていたのですが、

ついにそこで見ることはありませんでした。

隔週だったので、狭間の週で入っていたんじゃないか、

などと思いましたが、当時はネットもなく、それを確かめる術は、

洋書でビルボードの雑誌を買うしかありませんでしたが、

もちろんそこまでお小遣いに余裕があったはずもなく。

それから数年後に知ったのですが、このアルバムは、

最高位が108位だった、ということです。

当時はまだチャートに興味を持ったばかりの頃で、

どこがどう売れないのかはもちろん分かりませんでしたが、

少なくとも、元ビートルズという言葉だけで売れるものでもない

という厳しい現実は理解しました。

そして、ポールの新譜は1位になっていたというのも、

またいろいろなことを感じ、理解した部分ではありました。

ただし、ポールの最後の1位は、そのアルバムでしたが。

02 2009/2/25、今日も見張りをする庭のヒヨ(委員長より)

いつも書きますが、僕は何も、作品としては、

チャートの上位に来るから良い、そうではないものは良くない、

という判断基準で話すつもりはないです。

でも、自分はヒットチャート中心に聴いてきた人間であり、

自分の音楽の聴き方、センスというか感じ方は、

チャートの上位にくるポップなものを聴くのが心地よい、

というのは間違いないことでした、少なくとも30歳になるまでは。

そもそも原初のビートルズからしてそういう存在ですし。

そこから得た僕の音楽の聴き方の基本姿勢は、こうです。

「多くの人が聴く音楽に自分だけの「感じ方」を見つける」

僕は、チャートに上ってこない音楽を好んで聴くように、

というより「聴ける」ようになったのは、35歳を過ぎてからです。

その間に何があったかは、またいずれ別の機会に話します。

まあ、そのようなわけで、ファン一般には、

ジョージで最も地味なアルバム、と言われています。

失敗作、という人すらいます・・・

では、これ、そんなに聴きどころがないアルバムか・・・

正直言います。

僕も、最初はあまり好きではありませんでした。

ビートルズ時代のジョージは「暗い」というイメージが強かったので、

この陽気さ、明るさに最初は戸惑いました。

戸惑ったというか、「変だ」、とすら思いました。

それはビートルズにはまったくない要素でもありましたし・・・

このアルバムの頃のジョージは、音楽業界に嫌気をさしていて、

もう辞めることも考えていたらしく、この後音楽活動を小休止します。

このアルバムには、それが良くも悪くも反映されていたようで、

良く言えば、リラックスして和やかな雰囲気で作られているけど、

悪く言えば、「緊張感」がない緩い(だけの)音楽、と言えるでしょう。

アルバムジャケットの南国趣味は、そういうところに逃げたい

という気持ちの表れかもしれません。

Gone Troppoというのは「気持がいってしまった」「切れた」

という意味だそうで、それも当時の気持ちを表わしていて、

さらには僕が「変」と感じたのも、あながち的外れではないようです。

そして実際にジョージは、このアルバムを完成させた後、

新譜のプロモーションをすることなく(それも売れなかった理由か)、

家族でオーストラリアに行き生活を始めたそうです。

僕の話に戻って、違和感があったとはいえ、

小遣いが少ない中で「買ってしまった」ので、

仕方なく毎日聴いていたような思い出があります(笑)。

しかし、聴いてゆくと、少なくとも曲はポップで聴きやすく

雰囲気も楽しいものばかりで、だんだんとなじんできて、

妙な明るさも、違和感ではなくなりました。

と書くと、そこで大好きなアルバムになったように思えますが、

実際は、飽きっぽくて、そこまでつかんだところで、

次の新譜を買った時にはもう、聴くのをやめていましたね・・・

このアルバムがほんとにいいなと思ったのは、大学に入り、

ジョージのダークホース時代のアルバムが

Warnerから最初にCD化された際に買って聴いてからでした。

その時にあらためて曲の良さを実感し、さらには、

中学時代のことを懐かしいと思えるようになっていたことも重なり、

一気に大好きなアルバムの仲間入りをしました。

実際に、回数としても、CDになってからのほうがよく聴いていますが、

それにしてもこの曲の良さに当時は気づかなかったのか

というのがその時に思ったことです。

そういえば、音楽が年齢によって聴こえ方が違うと実感したのも

このアルバムが初めてだったかもしれません。

余談ですが、二十歳くらいというのは、

人生の中で初めて、昔を懐かしむ気持ちを正当化できる、

そんな年ごろじゃないかと自分は思っています。

Tr4以外に参加の「タンバリンおじさん」レイ・クーパー、

フィル・マクドナルドとジョージが共同プロデュース。

他に、Tr7以外にクイーンを影で支えたマイク・モランが、

Tr4、8、9(コーラスのみ)、10に「朋友」ビリー・プレストンが

それぞれ参加、他のゲストはその都度以下で紹介しますが、

ジョージはやはり仲間に恵まれていたことを知り、ほっとします。

03 LPとハウ

Tr1:Wake Up My Love

★シングル★

この音はトトかエイジアか、と当時言われた(笑)、

派手なシンセサイザーでアルバムが幕を開ける。

シングル向きの分かりやすい曲で、それなりに好きですが、

シングル向きの曲というのは得てして深みが足りないもので、

これはその典型的なパターンでしょうね。

曲も、これでいいんかい、というくらいにシンプルで、

ストレートで分かりやすいAメロBメロを繰り返すだけ。

ファンとしては、ジョージらしいうねうねくねくねした歌メロのほうが

ずっとうれしいんですが・・・

断っておきますが、この曲はそれはそれで好きですよ。

ただ、このアルバムには、最初のシングルだったこれ以外に、

聴きどころがある「いい曲」が幾つもある、と言いたいのです。

まあ、アルバム1曲目としては景気づけの点で余裕で合格ですし、

このアルバムは「ジョージらしくなく明るい」という

そのダイジェストの曲としても機能はしていると思います。

そして細かく聴いてゆくと、サビの「歌う」ベースラインが気持ちいいし、

イントロのキーボードのフレーズと歌メロが対位法になっているなど、

サウンド的にかなり面白く、キャッチーなだけじゃないことは、

実はごく最近になって気づいたことです(笑)。

Tr2:That's The Way It Goes

★隠れた名曲★

80sのヒットチャート音楽を聴き育ったせいで、

若い頃は、こういう「じわっといい曲」の良さが分からなくて、

嘘でもハッタリでもいいからインパクトが強い曲を欲していました。

だからこの曲も当初は、アルバムの中に埋もれていました。

CD化で聴き直して、まずはこの曲を割と細かい部分まで覚えていて、

しかも、こんなにもいい曲だったか、と再発見・再評価しました。

ということは、最初から実は好きだったけど、

若くてとんがったロック野郎だったので、認めたくなかったのかも(笑)。

そしてこの曲は、後に出るダークホース時代のベストにも

リミックスで収録されていて、やっぱりそうだったか、とも。

というわけで、今はジョージの曲で10指に入るくらい好きかな。

ほんとに、じわっとしみてくる歌メロ、歌詞、演奏。

タイトルからしていいですね。

年をとると、嘘やハッタリは避けたいと思うようですね(笑)。

Tr3:I Really Love You

オールディーズ、ドゥワップ風の楽しいナンバー。

こういう低音で歌う曲というのはここで初めて聴いたかな。

この砕けた雰囲気が、実は最初は苦手でしたが、

CDで聴き直すと、印象はむしろ強かったことも分かりました。

Tr4:Greece

この「ぬるい」雰囲気も、若い頃はだめでした。

曲は、インストといいつつ短いジョージの声が入りますが、

映画制作に傾倒していた当時のジョージらしい曲で、

演奏で風景や雰囲気がとてもよく伝わってくる曲。

その雰囲気・・・湯上りみたいな曲(笑)。

この曲はほんとにギターの音が「とろけて」いますね、いい音。

Tr5:Gone Troppo

★佳曲★

この曲は当時のビートルズ・シネ・クラブの会報に確か、

「Here Comes The Sunみたいないい曲だ」と書いてあって、

そんなイメージで臨んだら、ぜんぜん違うじゃん・・・

あくまでも、アコースティックギター中心の曲という意味でしたが、

まあこのトロピカルなジョージというのが当時はイメージ合わなくて、

嫌い、というよりも、自分の中に居場所がない、みたいな感じでした。

ただ、今はもちろん好きですよ。

レイのマリンバもいかにも南国風の雰囲気を醸し出していますし。

そういえばこのアルバム、楽器の音がまろやかでいいですね。

そのまろやかさは、物理的にも南国趣味を感じさせたのでしょう。

ということは今、この瞬間、聴いていて気づいたんですが(笑)。

ああそうそう、この際だから言いますが、僕は、

暖かい南国への憧れというものが特にない人間なんですよ。

行きたい外国も、英国、北欧、北米とせいぜいフランスかイタリアで、

そもそも僕は北国の人間なのだと思いますし(笑)、

だから僕は余計に違和感を覚えたのかもしれません。

04 ミズナラの冬芽、先に氷が

Tr6:Mystical One

★GB的名曲★

これは、うん、最初からかなり印象に残っていた曲。

なぜかというと、当時はカセットに録音して聴いていたわけですが、

これはB面の1曲目、A面の後半で寝かかっていたところ、

僕のラジカセはオートリバースではなかったので、

「ガチャッ」とかなり大きな音がしてカセットが止まり、

意識は半分寝ている中で裏返してテープをかけて聴いたから。

ほんと、中高生時代に聴いていたアルバムでは、

A面の後半は覚えてなくても、B面の最初は覚えている、

というパターンが多いですよ(笑)。

この曲はしかしそれを抜きにしても、どこか印象に残っていて、

最初のCD化の際にやはり再評価した曲です。

この曲を聴くと、ジョージの南国趣味というのは、

元々の要素として潜んでいたことを想像させられるような、

独特のうねうねした歌メロが南国趣味と妙にマッチしています。

Hummingbirdが歌詞に出てくるのは、またうれしいです(笑)。

その歌メロが、ちょっとほろっとさせられるくらいのいい歌メロ。

Melting my heart away

特にこの部分の気持ちがこもった、言葉とぴったりの歌い方、

上手いか下手かは分からないけど、ジョージって、

ヴォーカリストとしてとっても味がある人だと思います。

真面目な話、ちょっと涙ぐむことがある曲ですね。

ジョージらしいうねうねした旋律のBメロが4小節しかなくて

すぐに元に戻るのが、意表を突かれた感じで面白い。

Tr7:Unknown Delight

だけどこのアルバムはB面の1曲目のうちにまた寝ていたのかな(笑)。

これは、当時いちばん印象が薄かった曲ですね。

今はもちろん好きです。

ちょっと枯れていて、メロウなジョージの良さがにじみ出た曲。

それから今更ながら言えば、ジョージはやっぱり曲作り上手いですね。

癖があるとか、ポールに比べるとポップさに欠けるとかありますが、

でも、しっかりと頭に心に残る歌メロの曲は多いです。

間奏のギターソロの出だしがSomethingのそれなのはご愛嬌(笑)。

プロコル・ハルムのゲイリー・ブルッカーがキーボードで参加。

Tr8:Baby Don't Run Away

この2曲は印象が薄かったですね・・・

まあ、B面のこの辺りが弱くなるのは、むしろ普通のことですが。

ただ、今聴くとやはりジョージの癖がある歌メロが生きてます。

この曲も超低音ヴォーカルがいい雰囲気。

この2曲のドラムスはジム・ケルトナー、

後にトラヴェリング・ウィルベリーズで一緒になる人。

Tr9:Dream Away

★注目★

と思ったところ、この曲はなぜか当時から印象深かったです。

前の2曲で寝かかったところ、面白くて起きたのかな(笑)。

この曲は、ジョージの会社が製作した映画

『バンデットQ』のテーマ曲としてシングルカットもされましたが、

Oh ry in eye ay

という呪文のようなサビが特に印象的で、

シングルカットした邦題も「オ・ラ・イ・ナ・エ」でした。

女声コーラスのジョージの声との妙な距離感も印象的。

「嘘やハッタリ」という点、こちらはいかにも映画のテーマ曲ですね。

最後じわっと迫ってくるのも、味があるところ。

それこそ、不思議な魅力がある曲。

Tr10:Circles

ところが、ここまでひたすら明るく楽しくやってきていたのに、

最後はそれをすべて打ち消すような暗くて不安な曲。

これは何かを意味するのか、ジョージの心を反映したものか・・・

曲自体は悪くないですが、これで良かったのかな・・・

ジョージ一流のユーモアだとは思うんだけど、

僕個人としては、最後まで明るく通して欲しかったです。

そこがこのアルバムの「唯一の」弱点かなぁ・・・

シンセサイザーに、ディープ・パープルのジョン・ロードが参加。

やっぱり、いろいろな不安があったのかな。

なお、現在のリマスター盤には、デモが1曲入っています。

Tr11:Mystical One

ジョージがギターを弾きながらぼそぼそと歌っていますが、

これを聴くと、曲そのものの良さを再確認できます。

ここまで書いて思いました。

音楽をやめて家族でオーストラリアに移り住んだこの時期は、

おそらく、ジョージ・ハリスンというひとりの人間にとっては

人生でもっとも幸せに満ちていた時期だったのでしょうね。

アルバムを作ってから移り住んだので順序としては逆ですが、

でも、固いこと言わない(笑)、このアルバムを聴いていると、

幸福なときを求める気持ちが強く表れていて、さらには、

音楽で達成した理想がついに現実になったうれしさも感じます。

そういう点、特にジョージがいなくなってしまってからは、

このアルバムの「幸福感」が身にしみてくるようになりました。

このアルバムは最初のCD化以降長らく廃盤状態でしたが、

死後にリマスター盤で再発され、今はそれを聴いていますが、

だから、僕にとってこれは、大学時代、リマスター盤と、

2度「進化した」アルバム、ということができるかと思います。

2月という今の時期には合わないですが、

暖かさを求めて今聴くのもいいですね。

でも、オーストラリアは今がまさに夏か!

05 DVDとCDとハウ

最後に余談。

今年の誕生日はこのアルバムを記事にすると決めて

先日、DVDで映画『バンデットQ』、原題TIME BANDITS

も観ました。

時間を超えて盗みを働く窃盗団が少年の部屋に現れ、

少年はそれに巻き込まれて一緒に時間の旅をしながら、

古代ギリシア、タイタニック号沈没の日など、

歴史の目撃者となり、最後は元の現代に戻る、という話。

監督は『未来世紀ブラジル』のテリー・ギリアム。

ジョージも大好きな「モンティ・パイソン」ののりで、

窃盗団を操る「神」なる者が現れた時には、

あまりのナンセンスさに大笑い。

当時は落ち目だったショーン・コネリーが出ているのが、

今となってはポイント高いですね、カッコよかったし、

ラストシーンでとってもいい表情をします。

ただ、そのラストは、「それでいいの・・・!?」という

アメリカ映画にはないエンディングだったのが衝撃でした。

そこでふと、このアルバムの最後が不安にさせるような曲なのは、

偶然ではないのかもしれない、とも思いました。

06 いつかのパールモンドールのケーキ・・・

Happy Birthday George !

というわけで、また来年の今日、

ジョージのアルバムでお会いしましょう!

Posted by guitarbird at

20:29

│George&Ringo

2013年06月25日

ジョージ・ハリスンの「オールタイム・ベスト」CDが出た!

今夜はいきなりこの記事です。

自分でも、夕食を食べるまでは考えていなかったのです・・・

01 ベスト→フラッシュバック→今日はフラッシュをたいて撮影

LET IT ROLL SONGS BY GEORGE HARRISON

ジョージ・ハリスン・オールタイム・ベスト released in 2009

ジョージ・ハリスンのオールタイム・ベスト盤が出ました!

曲は、ジョージの妻であるオリヴィアさんが選曲。

ビートルズ解散後のアップル時代から、

自らのレーベルのダークホース時代、

そして死後にリリースされたアルバムまで。

全てのキャリアから選ばれたベスト盤は初めてです。

そして、ビートルズ時代の3曲もライヴ盤で収録されています。

ベスト盤は、好きな人であればあるほど、

その選曲に対していろいろ思うことがあるでしょう。

今回も、オリヴィアさんの意図には敬意を表しつつ、

でも、僕が思ったことも書かせていただきます。

不満に思ったのは、

1曲も選ばれていないアルバムが4枚もあることです。

具体的には、1970年のALL THINGS MUST PASSを1stとし、

ライヴ盤とベスト盤を省いて数えると、

3rdのDARK HORSE

4thのEXTRA TEXTURE

5thの33 1/3

8thのGONE TROPPO

この4枚からは、1曲も選ばれていません。

まあ、4thは「するめいか」系のいい曲が多いので、

ベスト盤には適さないのは分かるし、決して短くないキャリアで

ベスト盤に1曲も入らないアルバムはあってむしろ当然ですが、

4枚というのは多すぎるような気もします。

特に5thと8thは、僕が好きなジョージのアルバム

5枚のうち2枚なので、ちょっとがっかりしました。

なお、3rdからはDark Horseがアップル時代のベスト盤に、

5thからCrackerbox Palace、8thからThat's The Way It Goes

がダークホース時代のベスト盤に収録されていました。

2枚を1枚にまとめ、それ以降の音源もあるので、

物理的に無理なのは分かっていますし、それと、

3rd、4th辺りには、もしかして、オリヴィアさんには(も)、

あまりいい思い出がないのかもしれません。

そう思うと仕方ないですが、でもやっぱり、ちょっと残念だなぁ。

特にThat's The Way It Goesは隠れた名曲だと思うので、

こうした機会にその魅力を広めてほしかったです。

その他、1曲ずつ触れてゆきます。

02 今日の札幌は真夏日、ハウとポーラも暑かった・・・

Tr1:Got My Mind Set On You

リアルタイムでジョージが大復活した87年の9th、CLOUD NINEから。

アルバム、そしてこの曲のインパクトの大きさは、今でも忘れません。

なんせ、ビデオクリップで、ジョージがバック転しましたからね(笑)。

もちろんあの間奏の部分は代役の人がやっていましたが、

それをはっきり分からせるところがいかにも人を喰ったジョージ、

当時は二重の意味で大爆笑しつつ拍手で迎え入れました。

ジョージのソロでは3曲目の、最後のNO.1ヒットで、

ルディ・クラークの曲のカバー。

Tr2:Give Me Love (Give Me Peace On Earth)

2ndの73年LIVING IN THE MATERIAL WORLDから。

この曲がNO.1になったというのは、今の時代からすると、

半分ほど信じられないというか驚く部分がありますが、

ジョージはそれだけ当時は勢いに乗っていたのでしょう。

ジョージの「じわっといい曲系」の代表でしょう。

Tr3:Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)

1stのALL THINGS MUST PASSから。

このアルバムからは、よく知られた4曲は選ばれ、

他に1曲何か入るだろうなと思っていましたが、

他の1曲がこれだったのは、ちょっと意外でした。

ただ、このサブタイトルがアルバムのサブタイトルにもなっている

ことを見ると、納得する部分はあります。

Tr4:My Sweet Lord

1stから。

言わずと知れたジョージの代表曲で初のNO.1曲。

この曲については話し出すと記事2つ分くらいになるので、

またの機会に。

Tr5:While My Guitar Gently Weeps (Live)

ビートルズの曲も3曲、Tr5、Tr14、Tr17と選ばれていますが、

これはみな、1972年の、バングラデシュ救済チャリティコンサート

THE CONCERT FOR BANGLA DESHからの音源です。

ビートルズの曲を入れることについても異論はあるかもですが、

ライヴというかたちならいいのではないでしょうか。

ただ、僕としては、今となってはレア音源である、

プリンス・トラスト・コンサートの音源を入れてほしかった・・・

まあ、それはいいとして、

ライヴということですがこちらもギターはエリック・クラプトン。

Tr6:All Things Must Pass

1stのタイトル曲。

このアルバムはまだ記事にしていないので、

詳しくはまたの機会にと思いつつ、ひとつ余談で、

元フリートウッド・マックのクリスティン・マクヴィーが、

僕が高校時代に聞いたラジオ番組で、

この曲がいちばん好きだと語っていたのを覚えていて、

僕はこの曲、そのイメージが強烈に焼きついています。

Tr7:Any Road

遺作である2002年の10th、BRAINWASHEDから。

これはシングル切ったし、選ばれて当然でしょうね、大好きです。

トラヴェリング・ウィルベリーズをダイジェストしたような曲。

Tr8:This Is Love

9thから2曲目、ジェフ・リンとの共作。

ジョージには時々ぽろっと出てくる、陰りがない明るいポップソング。

ギターワークが聴いていて楽しい。

Tr9:All Those Years Ago

7thの81年SOMEWHERE IN ENGLANDより。

いわずとしれたジョン・レノン追悼の名曲。

今こうして記事を書きながらも、聴いて歌って涙が出てきました。

ジョージで僕がいちばん好きな曲、間違いないですね。

Tr10:Marwa Blues

遺作から2曲目。

ブルーズとハワイアンがまろやかに融合した佳曲。

一見地味ですが、オリヴィアさんが選んだのも肯けます。

(しかし一見地味な曲なら、That's The・・・を・・・・)

ああそれと、僕としては遺作からは、明るいポップソング

Looking For My Lifeを入れて欲しかった・・・

なんて、もう言わないことにします(笑)。

Tr11:What Is Life

1stから4曲目。

いかにも70年代ポップという、やはり明るい曲で、

僕は、ジョージの中では最も「時代」を感じる曲です。

Tr12:Rising Sun

遺作から3曲目で、この曲はもしかして、

選ばれたことにいちばん異論が多いかもしれない、

地味というよりは、しっとりとした曲です。

しかし僕は、なぜ選んだか、なんとなく理解できました。

それは、

「何十億年という命がDNAを通して君にも受け継がれている」

という歌詞があるから。

ベスト盤としていえば、ほんとうは、上記のような

もっと他の曲を入れてほしい面もあるのですが、

やっぱりこの曲のそのメッセージは重いですね。

Tr13:When We Was Fab

「雲9」からも3曲目、これは選ばれて当然でしょうね。

「ひとりI Am The Walrus」とでも言いたくなる(笑)、

ジョージ後期の、名曲というよりは「傑作」ですから。

それにしても、ディランの曲名から歌詞をとった

It's All Over Now Baby Blue

このくだりが好きだなぁ。

つくづく、ジョージが大復活したあの頃、

僕が二十歳の頃が、もはや懐かしい・・・

Tr14:Something (Live)

ライヴ音源のビートルズの曲の2曲目。

でもこれは、LIVE IN JAPANの

エリック・クラプトンのギターが感動的だったので、

それからとって欲しかったと思いつつ、

エリック絡みで権利関係がクリアできないのかな・・・

東京ドーム公演も、懐かしいなぁ・・・

前の曲のフェイドアウトに拍手が重なって始まるのはいい効果。

Tr15:Blow Away

6thの79年GEORGE HARRISONから。

このアルバムにはもうひとつ、以前のベスト盤に入っていた

Love Comes To Everyoneという名曲があって、

これとどっちを選ぶか、いいアルバムだけど、

2曲入れるほど強調するものでもないし、と

オリヴィアさんもかなり迷ったのではと想像します。

これもアルバム記事がまだなので、またの機会に詳しく。

Tr16:Cheer Down

映画『リーサル・ウェポン2』のテーマ曲で小ヒット。

曲は、トラヴェリング・ウィルベリーズで知り合った

トム・ペティとの共作で、両方の「ひねくれた」持ち味が(笑)、

微妙に混ざりつつ主張しているなかなかの佳曲。

Tr17:Here Comes The Sun (Live)

ビートルズの曲のライヴ音源からの3曲目。

アコースティック・ギター2本だけで演奏されており、

ジョージ自身は、ビートルズのものよりも、

こちらのほうが好きだったという話です。

Tr18:I Don't Want To Do It

これはレア音源。

映画『ポーキーズ・リヴェンジ』のサントラに収録されていた曲で、

ボブ・ディランの曲。

そのサントラを探して買おうとかねがね思っていたので、

その手間がひとつ省けてよかったです。

でも、じゃあ、マドンナのあの映画の曲とか、

他にもまだまだサントラ音源もあるはず・・・

Tr19:Isn't It A Pity

最後は1stから。

この曲を好きという人は多いですね。

アルバムの、「裏」というよりは、「真の」代表曲かもしれません。

このベスト盤、CDとしてみると、

余韻を残しつつこの曲で終わるのはいい編集だと思います。

左は海外盤、右は国内盤のリンクです。

このジャケット写真は、カッコいいですね!!

と、結局は、オリヴィアさんの選曲のこれでも

そこそこ以上に大満足できるベスト盤ではあります。

まあ、ベスト盤は買って暫くはよく聴くでしょうけど、

ベスト盤に入っていない曲でも、アルバムを聴く機会は多いし、

だから、いいんです。

それよりも、ジョージのCDが、

また新しいものとして世の中に出回ることが、

僕にはうれしいです。

なお、最後に、

僕の今までのジョージ・ハリスンの記事は、

以下のリンクからお入りください。

2nd LIVING IN THE MATERIAL WORLD はこちら

5th 33 1/3 (THIRTY THREE AND A THIRD) はこちら

8th GONE TROPPO はこちら

9th CLOUD NINE はこちら

10th BRAINWASHED BY GEORGE HARRISON はこちら

トラヴェリング・ウィルベリーズCDはこちら、

トラヴェリング・ウィルベリーズDVDはこちら

結局、ジョージの新しいCDをまた紹介できるのは、

僕にとっても大変うれしいことでした(笑)。

自分でも、夕食を食べるまでは考えていなかったのです・・・

01 ベスト→フラッシュバック→今日はフラッシュをたいて撮影

LET IT ROLL SONGS BY GEORGE HARRISON

ジョージ・ハリスン・オールタイム・ベスト released in 2009

ジョージ・ハリスンのオールタイム・ベスト盤が出ました!

曲は、ジョージの妻であるオリヴィアさんが選曲。

ビートルズ解散後のアップル時代から、

自らのレーベルのダークホース時代、

そして死後にリリースされたアルバムまで。

全てのキャリアから選ばれたベスト盤は初めてです。

そして、ビートルズ時代の3曲もライヴ盤で収録されています。

ベスト盤は、好きな人であればあるほど、

その選曲に対していろいろ思うことがあるでしょう。

今回も、オリヴィアさんの意図には敬意を表しつつ、

でも、僕が思ったことも書かせていただきます。

不満に思ったのは、

1曲も選ばれていないアルバムが4枚もあることです。

具体的には、1970年のALL THINGS MUST PASSを1stとし、

ライヴ盤とベスト盤を省いて数えると、

3rdのDARK HORSE

4thのEXTRA TEXTURE

5thの33 1/3

8thのGONE TROPPO

この4枚からは、1曲も選ばれていません。

まあ、4thは「するめいか」系のいい曲が多いので、

ベスト盤には適さないのは分かるし、決して短くないキャリアで

ベスト盤に1曲も入らないアルバムはあってむしろ当然ですが、

4枚というのは多すぎるような気もします。

特に5thと8thは、僕が好きなジョージのアルバム

5枚のうち2枚なので、ちょっとがっかりしました。

なお、3rdからはDark Horseがアップル時代のベスト盤に、

5thからCrackerbox Palace、8thからThat's The Way It Goes

がダークホース時代のベスト盤に収録されていました。

2枚を1枚にまとめ、それ以降の音源もあるので、

物理的に無理なのは分かっていますし、それと、

3rd、4th辺りには、もしかして、オリヴィアさんには(も)、

あまりいい思い出がないのかもしれません。

そう思うと仕方ないですが、でもやっぱり、ちょっと残念だなぁ。

特にThat's The Way It Goesは隠れた名曲だと思うので、

こうした機会にその魅力を広めてほしかったです。

その他、1曲ずつ触れてゆきます。

02 今日の札幌は真夏日、ハウとポーラも暑かった・・・

Tr1:Got My Mind Set On You

リアルタイムでジョージが大復活した87年の9th、CLOUD NINEから。

アルバム、そしてこの曲のインパクトの大きさは、今でも忘れません。

なんせ、ビデオクリップで、ジョージがバック転しましたからね(笑)。

もちろんあの間奏の部分は代役の人がやっていましたが、

それをはっきり分からせるところがいかにも人を喰ったジョージ、

当時は二重の意味で大爆笑しつつ拍手で迎え入れました。

ジョージのソロでは3曲目の、最後のNO.1ヒットで、

ルディ・クラークの曲のカバー。

Tr2:Give Me Love (Give Me Peace On Earth)

2ndの73年LIVING IN THE MATERIAL WORLDから。

この曲がNO.1になったというのは、今の時代からすると、

半分ほど信じられないというか驚く部分がありますが、

ジョージはそれだけ当時は勢いに乗っていたのでしょう。

ジョージの「じわっといい曲系」の代表でしょう。

Tr3:Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)

1stのALL THINGS MUST PASSから。

このアルバムからは、よく知られた4曲は選ばれ、

他に1曲何か入るだろうなと思っていましたが、

他の1曲がこれだったのは、ちょっと意外でした。

ただ、このサブタイトルがアルバムのサブタイトルにもなっている

ことを見ると、納得する部分はあります。

Tr4:My Sweet Lord

1stから。

言わずと知れたジョージの代表曲で初のNO.1曲。

この曲については話し出すと記事2つ分くらいになるので、

またの機会に。

Tr5:While My Guitar Gently Weeps (Live)

ビートルズの曲も3曲、Tr5、Tr14、Tr17と選ばれていますが、

これはみな、1972年の、バングラデシュ救済チャリティコンサート

THE CONCERT FOR BANGLA DESHからの音源です。

ビートルズの曲を入れることについても異論はあるかもですが、

ライヴというかたちならいいのではないでしょうか。

ただ、僕としては、今となってはレア音源である、

プリンス・トラスト・コンサートの音源を入れてほしかった・・・

まあ、それはいいとして、

ライヴということですがこちらもギターはエリック・クラプトン。

Tr6:All Things Must Pass

1stのタイトル曲。

このアルバムはまだ記事にしていないので、

詳しくはまたの機会にと思いつつ、ひとつ余談で、

元フリートウッド・マックのクリスティン・マクヴィーが、

僕が高校時代に聞いたラジオ番組で、

この曲がいちばん好きだと語っていたのを覚えていて、

僕はこの曲、そのイメージが強烈に焼きついています。

Tr7:Any Road

遺作である2002年の10th、BRAINWASHEDから。

これはシングル切ったし、選ばれて当然でしょうね、大好きです。

トラヴェリング・ウィルベリーズをダイジェストしたような曲。

Tr8:This Is Love

9thから2曲目、ジェフ・リンとの共作。

ジョージには時々ぽろっと出てくる、陰りがない明るいポップソング。

ギターワークが聴いていて楽しい。

Tr9:All Those Years Ago

7thの81年SOMEWHERE IN ENGLANDより。

いわずとしれたジョン・レノン追悼の名曲。

今こうして記事を書きながらも、聴いて歌って涙が出てきました。

ジョージで僕がいちばん好きな曲、間違いないですね。

Tr10:Marwa Blues

遺作から2曲目。

ブルーズとハワイアンがまろやかに融合した佳曲。

一見地味ですが、オリヴィアさんが選んだのも肯けます。

(しかし一見地味な曲なら、That's The・・・を・・・・)

ああそれと、僕としては遺作からは、明るいポップソング

Looking For My Lifeを入れて欲しかった・・・

なんて、もう言わないことにします(笑)。

Tr11:What Is Life

1stから4曲目。

いかにも70年代ポップという、やはり明るい曲で、

僕は、ジョージの中では最も「時代」を感じる曲です。

Tr12:Rising Sun

遺作から3曲目で、この曲はもしかして、

選ばれたことにいちばん異論が多いかもしれない、

地味というよりは、しっとりとした曲です。

しかし僕は、なぜ選んだか、なんとなく理解できました。

それは、

「何十億年という命がDNAを通して君にも受け継がれている」

という歌詞があるから。

ベスト盤としていえば、ほんとうは、上記のような

もっと他の曲を入れてほしい面もあるのですが、

やっぱりこの曲のそのメッセージは重いですね。

Tr13:When We Was Fab

「雲9」からも3曲目、これは選ばれて当然でしょうね。

「ひとりI Am The Walrus」とでも言いたくなる(笑)、

ジョージ後期の、名曲というよりは「傑作」ですから。

それにしても、ディランの曲名から歌詞をとった

It's All Over Now Baby Blue

このくだりが好きだなぁ。

つくづく、ジョージが大復活したあの頃、

僕が二十歳の頃が、もはや懐かしい・・・

Tr14:Something (Live)

ライヴ音源のビートルズの曲の2曲目。

でもこれは、LIVE IN JAPANの

エリック・クラプトンのギターが感動的だったので、

それからとって欲しかったと思いつつ、

エリック絡みで権利関係がクリアできないのかな・・・

東京ドーム公演も、懐かしいなぁ・・・

前の曲のフェイドアウトに拍手が重なって始まるのはいい効果。

Tr15:Blow Away

6thの79年GEORGE HARRISONから。

このアルバムにはもうひとつ、以前のベスト盤に入っていた

Love Comes To Everyoneという名曲があって、

これとどっちを選ぶか、いいアルバムだけど、

2曲入れるほど強調するものでもないし、と

オリヴィアさんもかなり迷ったのではと想像します。

これもアルバム記事がまだなので、またの機会に詳しく。

Tr16:Cheer Down

映画『リーサル・ウェポン2』のテーマ曲で小ヒット。

曲は、トラヴェリング・ウィルベリーズで知り合った

トム・ペティとの共作で、両方の「ひねくれた」持ち味が(笑)、

微妙に混ざりつつ主張しているなかなかの佳曲。

Tr17:Here Comes The Sun (Live)

ビートルズの曲のライヴ音源からの3曲目。

アコースティック・ギター2本だけで演奏されており、

ジョージ自身は、ビートルズのものよりも、

こちらのほうが好きだったという話です。

Tr18:I Don't Want To Do It

これはレア音源。

映画『ポーキーズ・リヴェンジ』のサントラに収録されていた曲で、

ボブ・ディランの曲。

そのサントラを探して買おうとかねがね思っていたので、

その手間がひとつ省けてよかったです。

でも、じゃあ、マドンナのあの映画の曲とか、

他にもまだまだサントラ音源もあるはず・・・

Tr19:Isn't It A Pity

最後は1stから。

この曲を好きという人は多いですね。

アルバムの、「裏」というよりは、「真の」代表曲かもしれません。

このベスト盤、CDとしてみると、

余韻を残しつつこの曲で終わるのはいい編集だと思います。

左は海外盤、右は国内盤のリンクです。

このジャケット写真は、カッコいいですね!!

と、結局は、オリヴィアさんの選曲のこれでも

そこそこ以上に大満足できるベスト盤ではあります。

まあ、ベスト盤は買って暫くはよく聴くでしょうけど、

ベスト盤に入っていない曲でも、アルバムを聴く機会は多いし、

だから、いいんです。

それよりも、ジョージのCDが、

また新しいものとして世の中に出回ることが、

僕にはうれしいです。

なお、最後に、

僕の今までのジョージ・ハリスンの記事は、

以下のリンクからお入りください。

2nd LIVING IN THE MATERIAL WORLD はこちら

5th 33 1/3 (THIRTY THREE AND A THIRD) はこちら

8th GONE TROPPO はこちら

9th CLOUD NINE はこちら

10th BRAINWASHED BY GEORGE HARRISON はこちら

トラヴェリング・ウィルベリーズCDはこちら、

トラヴェリング・ウィルベリーズDVDはこちら

結局、ジョージの新しいCDをまた紹介できるのは、

僕にとっても大変うれしいことでした(笑)。

Posted by guitarbird at

22:11

│George&Ringo

2013年02月24日

ジョージ・ハリスンの僕が好きな10曲

01

2月25日はジョージ・ハリスンの誕生日。

今年で69歳、生きていれば。

今日は、ジョージ・ハリスンの僕が好きな10曲を話します。

ほんとは12曲にしたかったのですが、前に同様の記事を上げた

ポール・マッカートニーを10曲にしており、ジョージを12曲では

不公平になるので(笑)、渋々10曲に絞りました。

長いので早速行きます。

02

1位:All Those Years Ago

SOMEWHERE IN ENGLAND

ジョン・レノン追悼の歌で、リンゴ・スターとポール・マッカートニーの

3人が、解散後初めて「一堂に会した」として話題になりました。

実際は、ポールとリンダ・マッカートニーのコーラスはオーバーダブ

されたもので会ってはいないのですが、レコード会社としては

そうしたかったのでしょうね。

写真02のシングル盤は、ビートルズのメンバーのドーナツ盤としては

ジョンのWomanの次に買った思い出の1枚でもあります。

初めて聴いて、テンポが速いのに歌メロがいいことにまず感動しました。

歌詞がまた素晴らしくて、ビートルズやジョンの曲名や歌詞からとった

くだりがあることもだけど、それ以上にジョンへの思いが感じられます。

"We're living in bad dream"とはまさにそうですね、今でも。

ビートルズにはちょっとない感じのサウンド、基本ホンキートンクかな、

エレピの響きが小気味よく、ジョージのスライドギターを生かした

ギターの入れ方もビートルズ時代にはないものでした。

この曲は気持ちが弱い時に聴くと今でも涙が出ますね。

また、この曲には曲が持っている運命のようなものも感じます。

最初はリンゴ・スターのために書き下ろした曲でしたが、

ジョンの報を受け、歌詞を書き換えて追悼の曲としたものです。

リンゴには申し訳ないけど、これだけの素晴らしい曲はやはり、

もっとヒットし聴き継がれてゆく運命にあったのだと思います。

ただし、その運命というのがあまりにも悲しすぎた・・・

2位:That's What It Takes

CLOUD NINE

僕がいちばん好きなジョージのアルバムはCLOUD NINE。

これはその2曲目、ジョージらしい陰りも憂いもある曲であり、

その先にかすかな光明が見え希望が感じられるような曲。

バラードというほどではないミディアムスロウテンポの曲で、

このアルバムの曲はプロデュースを担当したジェフ・リンとの共作が

多いようですが、この曲はジョージが主で作られたのではないかな、

それくらいジョージの癖が出ています。

これはまだほのくらい夜明けの情景を詠み込んだものですが、

僕は朝日を撮る時にきわめてよくこの曲が頭に浮かんできます。

"Each little drop, the dawn of everyday"というくだりは

朝の繊細な空気を感じられるとっても好きなくだりです。

しかしこの曲で、或いはジョージの歌以上に素晴らしいのは、

エンディングのエリック・クラプトンのギターソロでしょう。

歌詞がなくても曲の持つ情感を音で見事に表し切っていて、

僕は、実は、すべてのロックの楽曲で、一応ビートルズは除いて、

いちばん好きなギターソロがこの曲なんです。

自慢じゃないけどもう30年ロックをたくさん聴いてきた中でも

この曲がいちばんと書けば、どれくらい好きかがお分かりになるかと。

僕はエリックとしてもギターソロの名演だと信じているのですが、

エリック側の人はどう思っているのかな。

まあこのアルバムはどの曲が誰と明記されていないので、

エリックじゃない可能性もあるんだけど、やっぱりこれはエリックだな。

この曲は「過ぎ去りし日々」が僕のリアルタイムではなければ

こちらを1位としてた、それくらいにほんとうに大好きな曲です。

3位:Someplace Else

CLOUD NINE

続いて雲9から、ほんとにこのアルバムは大好きです。

一見するとオーソドックスなバラードだけど、メロディの進み方、

気持ちの盛り上げ方などは一癖あってそこがジョージらしい。

メジャーとマイナーの間を行き来するのはジョージの得意技だから。

この曲は、ロッド・スチュワートが大好きでビートルズはそれほど

でもない友達に聴かせたところ、意外にも、いいじゃんと言い、

他に友だち3人にCDを貸したところみんな最初にこの曲が

よかったと挙げていた、うれしい、いい思い出です。

もちろんといか、これも間奏のエリックのギターソロが素晴らしい。

4位:My Sweet Lord

ALL THINGS MUST PASS

ここで初めてリアルタイムではない曲、ジョージの代表曲ですからね。

この曲はマイナーコードで始まっているのに暗く感じなくて、

アコースティック・ギターで弾くと最高に気持ちがいいですね。

ジョージ・ハリスンの来日公演でエリック・クラプトンがこの曲では

アコでコードを切っているだけというなんとも贅沢な演奏でした。

この曲はシフォンズのHe's So Fineの盗作だと訴えられて、

ジョージはそれを認めたのですが、その頃はジョージも音楽業界に

嫌気がさしていて、お金で解決できるのであればそうして

一刻も早く現状から逃れたいと思ってのことでしょうね。

5位:That's The Way It Goes

GONE TROPPO

僕が初めて買ったジョージのアルバムがこれでした。

当時は本人もやる気をなくしレコード会社もろくなプロモーションを

しなかったおかげで、100位にも入らなかったというアルバムだけど、

僕は大好きで、最初から好きでしたし、そしてCDの時代になり

CDを買い直してますます好きになりました。

南国風の暖かくてまろやかな雰囲気の優しい響きの中、

ある男の人生を連作短編小説風にシニカルに読み込んでいますが、

それはとりようによってはジョージ・ハリスン本人のようにも感じます。

いろいろな苦難を乗り越え、世の中なるようにしかならないという

境地にたどり着き、すべてを許してしまったかのような包容力がある

この曲を聴くと、こちらまで穏やかな気持ちにさせられます。

後に出たジョージのDark Horse時代のベスト盤に収録されていて、

僕は自分の耳が正しかったんだと妙にうれしかったものでした。

ジョージのギタープレイはもはや職人芸の域に達していて、

サウンド作りともどもそこはもっと評価されていいと僕は思います。

03

6位:Looking For My Love

BRAINWASHED BY GEORGE HARRISON

ジェフ・リンが尽力して作り上げたジョージの遺作から。

この曲はBメロで歌メロがホップしていてそこを歌うと気持ちがいい。

最後のアルバムはジョージの声がだいぶ苦しそうなんだけど、

無理なく歌える曲をジェフ・リンと一緒に作っていったのでしょうね。

7位:What Is Life

ALL THINGS MUST PASS

ATMPから2曲目。

この曲はもちろん元々好きでしたが、サイモン&ガーファンクルの

札幌ドーム公演でコンサートが終わって客電がついてから

会場にずっと流れていたのを聴いてますます好きになりました。

確かにジョージとポール・サイモンは共演したことはあるけど、

でもS&Gでもポール・サイモンでもアーティでもなくどうして

ジョージの曲が選ばれたのかと最初は思ったけど、

出口に向かって口ずさみながら歩いて、うまくは言えないんだけど、

それがなんとなく分かりました。

コンサートの余韻にひたりながら歩いてこの曲を聴いているうちに

すべてがいい思い出に変わった、そんな感じを受けました。

ジョージはギターリフを作るのが上手くて、ATMPではこの曲や

Wah-Wahなどで思わずギターを手に取りたくなるリフが聴けます。

そしてこれ、なんとなくSomethingの続編という感じもするかな(笑)。

8位

Give Me Love (Give Me Peace On Earth)

LIVING IN THE MATERIAL WORLD

ジョージ・ハリスンは3曲のNo.1ヒットがありこれはその2曲目。

でも、今の、というか僕が初めて聴いた1987年頃の感覚では、

これが1位になったというのは不思議でした。

確かにいい曲だけど、じわっと良さが広がるタイプの曲だから。

でもその後いろいろ音楽を聴いてきて分かったのは、この当時は

シンガーソングライターの時代で、胸倉を掴まれるような派手な曲

ではなく、「じわっと系」の曲が時代の音だったと分かり漸く納得。

ジョージはシンガーソングライターの大親分の有能な付き人、

みたいな感覚で世の中に捉えられていたのでしょうね(笑)。

この曲にはビートルマニアにはとっても美しい話がありまして、

この前にNo.1を続けていたのがポール・マッカートニー&ウィングス

のMy Loveで、ビートルズのメンバー同士でNo.1バトンが受け渡された

ということになりますが、そうした例は後にも先にもこの時のみでした。

東京ドーム公演でも演奏されたのは、意外なようで納得のようで、

でも僕はうれしかった。

なんて書いてみて、やっぱり歌メロのつかみはいいかな、この曲は。

9位:Love Comes To Everyone

GEORGE HARRISON

ジョージは裁判で負け、レコード会社を移籍し、新しい奥さんを迎え、

再出発した第2弾のこのアルバムの頃はようやく心境穏やかになり、

制作意欲も再び高まり、穏やかで充実した音を聴かせてくれます。

アルバムタイトルが自分の名前であるのも、このアルバムに対する

ジョージらしい少し控えめな自信のほどがうかがえます。

サウンドがいわゆるAORっぽい感じがするんだけど、ジョージも

前のアルバムでPure Smokeyとスモーキー・ロビンソンに捧げる

曲を書いているように、時代に合わせたというよりは、年を取って

自然とこうしたまろやかな音になっていったのでしょうね。

ほんとうに穏やかで余情的な素晴らしい歌。

ジョージの死後にエリック・クラプトンが自らのアルバムでカバーし

ジョージへの思いを表していたのは感動しました。

10位:Fish On The Sand

CLOUD NINE

もう1曲雲9から、この曲には苦い思い出がありまして。

1991年の日本ツアーでは、横浜公演でこの曲が演奏されたと、

ラジオか何かの情報を知人からまた聞きし、大好きなアルバムの

シングル曲ではないこの曲を演奏するのかと期待していたところ、

僕が行った東京ドーム公演では演奏されなくて残念。

演奏したのはその横浜だけだったという話ですが、やはりというか

あまり受けなかったのかな・・・

横浜公演は行こうと思えば行けたので今でも後悔していたり。

曲はアップテンポのマイナー調の曲で、タイトな演奏の中に、

ジョージらしい陰りが最高潮に発揮されている曲。

一度しかない中間部の歌メロの戻し方がともすれば強引だけど、

それができてしまうのもジョージならではで、曲作りにおいて

ジョージの才能もかなりのものだったと今にして思いますね。

曲の終わらせ方も、歌メロ、演奏ともにとってもいい。

ああ、それにしても横浜は遠かった、か(笑)。

04

いかがでしたか!

10曲と言いながら少しだけ触れるずるい手をまた使いますが(笑)、

最後まで悩んだ2曲のうちの1曲がGot My Mind Set On Youで、

これは80年代ソングスで紹介したのでここでは落としていいかと。

もう1曲がIf Not For You、ATMPに入ったボブ・ディランの曲で、

歌詞の中に"Robin"が出てきたりとよく口ずさむ曲です。

ジョージはところで、EMI時代の2枚のアルバム、

DARK HORSEとEXTRA TEXTUREのみ、

まだリマスター盤もリイシュー盤も出ていないのですが、

もういい加減そろそろ出してほしいですね。

ジョージ・ハリスンといえば、トラヴェリング・ウィルベリーズ

での活動も忘れてはならないですが、でも今回はあえて

ジョージ・ハリスンだけの話としました。

ジョージが歌う中ではHeading For The Lightなんて

カッコいいんだけどなぁ・・・あ、やっぱり話してしまった(笑)。

ウィルベリーズについてはこちらの記事をご覧ください。

ジョージの音楽は、人間性が先にあって音楽が成り立っている、

そんな感じがしますが、ともすれば、あれだけの成功を収めた

グループの人だったことが信じられないくらいの穏やかな世界です。

05

それにしても今朝の雪は重たかった(笑)。

そろそろ春が近づいているということなのでしょうけど、

朝起きてそこまで積もっているとは、予想外でした。

今朝は散歩についてきたポーラなのでした。

2月25日はジョージ・ハリスンの誕生日。

今年で69歳、生きていれば。

今日は、ジョージ・ハリスンの僕が好きな10曲を話します。

ほんとは12曲にしたかったのですが、前に同様の記事を上げた

ポール・マッカートニーを10曲にしており、ジョージを12曲では

不公平になるので(笑)、渋々10曲に絞りました。

長いので早速行きます。

02

1位:All Those Years Ago

SOMEWHERE IN ENGLAND

ジョン・レノン追悼の歌で、リンゴ・スターとポール・マッカートニーの

3人が、解散後初めて「一堂に会した」として話題になりました。

実際は、ポールとリンダ・マッカートニーのコーラスはオーバーダブ

されたもので会ってはいないのですが、レコード会社としては

そうしたかったのでしょうね。

写真02のシングル盤は、ビートルズのメンバーのドーナツ盤としては

ジョンのWomanの次に買った思い出の1枚でもあります。

初めて聴いて、テンポが速いのに歌メロがいいことにまず感動しました。

歌詞がまた素晴らしくて、ビートルズやジョンの曲名や歌詞からとった

くだりがあることもだけど、それ以上にジョンへの思いが感じられます。

"We're living in bad dream"とはまさにそうですね、今でも。

ビートルズにはちょっとない感じのサウンド、基本ホンキートンクかな、

エレピの響きが小気味よく、ジョージのスライドギターを生かした

ギターの入れ方もビートルズ時代にはないものでした。

この曲は気持ちが弱い時に聴くと今でも涙が出ますね。

また、この曲には曲が持っている運命のようなものも感じます。

最初はリンゴ・スターのために書き下ろした曲でしたが、

ジョンの報を受け、歌詞を書き換えて追悼の曲としたものです。

リンゴには申し訳ないけど、これだけの素晴らしい曲はやはり、

もっとヒットし聴き継がれてゆく運命にあったのだと思います。

ただし、その運命というのがあまりにも悲しすぎた・・・

2位:That's What It Takes

CLOUD NINE

僕がいちばん好きなジョージのアルバムはCLOUD NINE。

これはその2曲目、ジョージらしい陰りも憂いもある曲であり、

その先にかすかな光明が見え希望が感じられるような曲。

バラードというほどではないミディアムスロウテンポの曲で、

このアルバムの曲はプロデュースを担当したジェフ・リンとの共作が

多いようですが、この曲はジョージが主で作られたのではないかな、

それくらいジョージの癖が出ています。

これはまだほのくらい夜明けの情景を詠み込んだものですが、

僕は朝日を撮る時にきわめてよくこの曲が頭に浮かんできます。

"Each little drop, the dawn of everyday"というくだりは

朝の繊細な空気を感じられるとっても好きなくだりです。

しかしこの曲で、或いはジョージの歌以上に素晴らしいのは、

エンディングのエリック・クラプトンのギターソロでしょう。

歌詞がなくても曲の持つ情感を音で見事に表し切っていて、

僕は、実は、すべてのロックの楽曲で、一応ビートルズは除いて、

いちばん好きなギターソロがこの曲なんです。

自慢じゃないけどもう30年ロックをたくさん聴いてきた中でも

この曲がいちばんと書けば、どれくらい好きかがお分かりになるかと。

僕はエリックとしてもギターソロの名演だと信じているのですが、

エリック側の人はどう思っているのかな。

まあこのアルバムはどの曲が誰と明記されていないので、

エリックじゃない可能性もあるんだけど、やっぱりこれはエリックだな。

この曲は「過ぎ去りし日々」が僕のリアルタイムではなければ

こちらを1位としてた、それくらいにほんとうに大好きな曲です。

3位:Someplace Else

CLOUD NINE

続いて雲9から、ほんとにこのアルバムは大好きです。

一見するとオーソドックスなバラードだけど、メロディの進み方、

気持ちの盛り上げ方などは一癖あってそこがジョージらしい。

メジャーとマイナーの間を行き来するのはジョージの得意技だから。

この曲は、ロッド・スチュワートが大好きでビートルズはそれほど

でもない友達に聴かせたところ、意外にも、いいじゃんと言い、

他に友だち3人にCDを貸したところみんな最初にこの曲が

よかったと挙げていた、うれしい、いい思い出です。

もちろんといか、これも間奏のエリックのギターソロが素晴らしい。

4位:My Sweet Lord

ALL THINGS MUST PASS

ここで初めてリアルタイムではない曲、ジョージの代表曲ですからね。

この曲はマイナーコードで始まっているのに暗く感じなくて、

アコースティック・ギターで弾くと最高に気持ちがいいですね。

ジョージ・ハリスンの来日公演でエリック・クラプトンがこの曲では

アコでコードを切っているだけというなんとも贅沢な演奏でした。

この曲はシフォンズのHe's So Fineの盗作だと訴えられて、

ジョージはそれを認めたのですが、その頃はジョージも音楽業界に

嫌気がさしていて、お金で解決できるのであればそうして

一刻も早く現状から逃れたいと思ってのことでしょうね。

5位:That's The Way It Goes

GONE TROPPO

僕が初めて買ったジョージのアルバムがこれでした。

当時は本人もやる気をなくしレコード会社もろくなプロモーションを

しなかったおかげで、100位にも入らなかったというアルバムだけど、

僕は大好きで、最初から好きでしたし、そしてCDの時代になり

CDを買い直してますます好きになりました。

南国風の暖かくてまろやかな雰囲気の優しい響きの中、

ある男の人生を連作短編小説風にシニカルに読み込んでいますが、

それはとりようによってはジョージ・ハリスン本人のようにも感じます。

いろいろな苦難を乗り越え、世の中なるようにしかならないという

境地にたどり着き、すべてを許してしまったかのような包容力がある

この曲を聴くと、こちらまで穏やかな気持ちにさせられます。

後に出たジョージのDark Horse時代のベスト盤に収録されていて、

僕は自分の耳が正しかったんだと妙にうれしかったものでした。

ジョージのギタープレイはもはや職人芸の域に達していて、

サウンド作りともどもそこはもっと評価されていいと僕は思います。

03

6位:Looking For My Love

BRAINWASHED BY GEORGE HARRISON

ジェフ・リンが尽力して作り上げたジョージの遺作から。

この曲はBメロで歌メロがホップしていてそこを歌うと気持ちがいい。

最後のアルバムはジョージの声がだいぶ苦しそうなんだけど、

無理なく歌える曲をジェフ・リンと一緒に作っていったのでしょうね。

7位:What Is Life

ALL THINGS MUST PASS

ATMPから2曲目。

この曲はもちろん元々好きでしたが、サイモン&ガーファンクルの

札幌ドーム公演でコンサートが終わって客電がついてから

会場にずっと流れていたのを聴いてますます好きになりました。

確かにジョージとポール・サイモンは共演したことはあるけど、

でもS&Gでもポール・サイモンでもアーティでもなくどうして

ジョージの曲が選ばれたのかと最初は思ったけど、

出口に向かって口ずさみながら歩いて、うまくは言えないんだけど、

それがなんとなく分かりました。

コンサートの余韻にひたりながら歩いてこの曲を聴いているうちに

すべてがいい思い出に変わった、そんな感じを受けました。

ジョージはギターリフを作るのが上手くて、ATMPではこの曲や

Wah-Wahなどで思わずギターを手に取りたくなるリフが聴けます。

そしてこれ、なんとなくSomethingの続編という感じもするかな(笑)。

8位

Give Me Love (Give Me Peace On Earth)

LIVING IN THE MATERIAL WORLD

ジョージ・ハリスンは3曲のNo.1ヒットがありこれはその2曲目。

でも、今の、というか僕が初めて聴いた1987年頃の感覚では、

これが1位になったというのは不思議でした。

確かにいい曲だけど、じわっと良さが広がるタイプの曲だから。

でもその後いろいろ音楽を聴いてきて分かったのは、この当時は

シンガーソングライターの時代で、胸倉を掴まれるような派手な曲

ではなく、「じわっと系」の曲が時代の音だったと分かり漸く納得。

ジョージはシンガーソングライターの大親分の有能な付き人、

みたいな感覚で世の中に捉えられていたのでしょうね(笑)。

この曲にはビートルマニアにはとっても美しい話がありまして、

この前にNo.1を続けていたのがポール・マッカートニー&ウィングス

のMy Loveで、ビートルズのメンバー同士でNo.1バトンが受け渡された

ということになりますが、そうした例は後にも先にもこの時のみでした。

東京ドーム公演でも演奏されたのは、意外なようで納得のようで、

でも僕はうれしかった。

なんて書いてみて、やっぱり歌メロのつかみはいいかな、この曲は。

9位:Love Comes To Everyone

GEORGE HARRISON

ジョージは裁判で負け、レコード会社を移籍し、新しい奥さんを迎え、

再出発した第2弾のこのアルバムの頃はようやく心境穏やかになり、

制作意欲も再び高まり、穏やかで充実した音を聴かせてくれます。

アルバムタイトルが自分の名前であるのも、このアルバムに対する

ジョージらしい少し控えめな自信のほどがうかがえます。

サウンドがいわゆるAORっぽい感じがするんだけど、ジョージも

前のアルバムでPure Smokeyとスモーキー・ロビンソンに捧げる

曲を書いているように、時代に合わせたというよりは、年を取って

自然とこうしたまろやかな音になっていったのでしょうね。

ほんとうに穏やかで余情的な素晴らしい歌。

ジョージの死後にエリック・クラプトンが自らのアルバムでカバーし

ジョージへの思いを表していたのは感動しました。

10位:Fish On The Sand

CLOUD NINE

もう1曲雲9から、この曲には苦い思い出がありまして。

1991年の日本ツアーでは、横浜公演でこの曲が演奏されたと、

ラジオか何かの情報を知人からまた聞きし、大好きなアルバムの

シングル曲ではないこの曲を演奏するのかと期待していたところ、

僕が行った東京ドーム公演では演奏されなくて残念。

演奏したのはその横浜だけだったという話ですが、やはりというか

あまり受けなかったのかな・・・

横浜公演は行こうと思えば行けたので今でも後悔していたり。

曲はアップテンポのマイナー調の曲で、タイトな演奏の中に、

ジョージらしい陰りが最高潮に発揮されている曲。

一度しかない中間部の歌メロの戻し方がともすれば強引だけど、

それができてしまうのもジョージならではで、曲作りにおいて

ジョージの才能もかなりのものだったと今にして思いますね。

曲の終わらせ方も、歌メロ、演奏ともにとってもいい。

ああ、それにしても横浜は遠かった、か(笑)。

04

いかがでしたか!