2017年09月26日

「風のガーデン」鑑賞記

01

先日、少し前のドラマを観ました。

「風のガーデン」

2008年放送 全11話

脚本:倉本聰

主な出演者:中井貴一、黒木メイサ、神木隆之介、緒形拳

富良野を舞台にしたドラマ。

富良野と倉本さんが大好きな彼女に勧められていましたが、

ケーブルテレビで放送され、録画しBDに焼いて観ました。

当初は1話ずつ観てゆくつもりでしたが、

最初に観たのが外出の予定がない休みの日で、

1話また1話と観ているとだんだん面白くなってきて、

その日だけで7話まで、残りも1日2話、

結局足かけ3日で鑑賞し終わりました。

結論からいえば非常に面白かった。

東京の大学病院で麻酔科医を務める白鳥貞美(中井貴一)は、

自らが膵臓ガンに冒され余命幾ばくもないことを知る。

彼の妻は彼の浮気が原因で妻が6年前に自ら命を絶っていた。

彼にはルイ(黒木メイサ)と岳(神木隆之介)2人の子どもがいるが、

岳は知的障害があり施設で育てられ、妻とルイで面倒を見ていた。

岳はお父さんつまり貞美は死んだと説明され信じていた。

今ルイは「風のガーデン」を切り盛りし、岳はそこで働いている。

貞美の父白鳥貞三(緒形拳)は富良野の医師で、

在宅ケアによる終末期医療に携わっており、

人の死を多く見てきている。

貞三はかつて、貞美の妻の死に及んでついに見るに見かね、

家庭を顧みない放蕩息子貞美を勘当した。

しかし貞美は、自らの余命を知り、家族とともに過ごしながら

生まれ育った富良野で人生を終えたいと考えるようになる。

そして息子は父と再会し、和解し、最期を迎える。

というお話。

挿入歌「カンパニュラの恋」を平原綾香が歌っていますが、

彼女はドラマでも中井貴一の恋人でまだ売れない歌手の役で

ドラマに出演していました。

この「カンパニュラ」の意味はドラマ終盤で分かります

終末期医療がテーマとなっていますが、

父が息子の死を看取るという衝撃的な流れが

ドラマの核になっていて心が大きく揺り動かされました。

ひとつ観ていてずっと頭から離れなかったのが、

緒形拳さん、この作品がドラマとしてに遺作なのですよね。

放送が始まった2008年10月9日の4日前、緒形拳さんは

この世去りましたが、その緒形拳さん、このドラマの

演技に自らの姿も重ね合わせているのかどうか、ということ。

ネットで調べると、亡くなる僅か5日前9月30日の記者発表には

緒形拳さんも中井貴一さんとともに人前に出て喋っていて、

少なくとも元気そうに見えていたとのこと。

緒形拳さんはその少し前から肝臓を患っていて、亡くなった

10月5日の前日に容態が急変した、というのが事実のようですが、

そうであるならドラマ撮影中はまだ自分の死期は近いとは

漠然と感じてはいたけれど余命幾ばくという切迫した状況ではなく、

となると自らの姿を重ね合わせるとまではまだいっていなかった

かもしれないと僕は想像しました。

真相は分かりませんが、でも僕は、このドラマにおける

ユーモアのある緒形拳さんの姿を見ていると、この直後に

亡くなられたことがにわかには信じがたかったです。

まあ、緒形拳さんほどの人であれば、自分自身の状況を

演技には出さずに役をこなすことはできたかもしれないですが。

とここまで書いて、この先こんな風に書いていたらとんでもなく

長くて読みにくくなってしまうのは申し訳ない、と。

書きたいことはいっぱいあるけれど、ドラマについては

あと2点ほど短めに書いて先に進みます。

02

ひとつめは、「風のガーデン」で働く岳こと神木隆之介の演技。

ピアノを弾いたり調律したり、そして花言葉をすべて覚えていて

説明してゆく姿には感心しうっすら感動すら覚えました。

ドラマは毎週花の名前がサブタイトルになっていて、

例えば第2話「エゾエンゴサク」、第9話「ラムズイヤー」など、

冒頭のテーマ曲が流れる際にはその絵も紹介されるなど、

花を話の中心に据えているのがよかった。

花言葉はおじいちゃんつまり緒形拳が考えたものという想定で、

世の中に流布する花言葉とは違ってユーモアたっぷりのもの。

劇中で岳の父である貞美(中井貴一)は岳の前では

「大天使ガブリエル」を演じているのですが、その貞美が岳に

お父さんの花言葉がある花はないのですかと質問したところ、

岳は「ありません」とひとことだけ言うシーンが印象的でした。

実際の花言葉は倉本聰さんが考えたもので、ガーデンにあっても

ドラマでは使われなかったものも含め365種の花があります。

それをまとめた本も出ています。

☆

風のガーデン 貞三先生の花言葉365篇

倉本聰

エフジー武蔵

そしてもうひとつ。

ドラマの中で貞美は東京にいた頃に同じ病気に犯され

余命幾ばくもない患者からキャンピングカーをもらい、

そこに自らを治療する器具や薬品を積んで富良野に赴き、

最初は森の影から子どもたちのいるガーデンを見守ります。

ある日、岳はエゾエンゴサクの球根を植える作業をしていた。

姉のルイ(黒木メイサ)に言われて千個植えなければならない

と愚痴をこぼす岳を貞美は手伝います。

後に貞美は自分のキャンピングカーの周りにもエゾエンゴサクの

球根を植え始め、今度はそれを見たルイも手伝います。

この話の流れが好きでした。

そう、貞美はその花が咲くのを見られないのが分かっている。

亡くなったら思い出してほしいという思いもあったのでしょう。

そして僕は、エゾエンゴサクの球根を庭に植えたい、と。

あ、僕は今のところ余命幾ばくもないわけではないですよ。

僕の庭には以前エゾエンゴサクが出ていたのですが、今はない。

エゾエンゴサクは球根で増やせるのは知らなかったので、

それならぜひとも植えてみたい、と思ったのでした。

さて、「風のガーデン」のドラマを観たからには、

富良野に行って実際の「風のガーデン」に行きたい。

というわけで先週の撮影小旅行で行ってきました。

ガーデンの前に、富良野市街地でドラマのロケに使われた

場所に2カ所ほど行きました。

03

緒形拳演じる白鳥貞三先生の「白鳥医院」。

実際に病院として今でも使われていますが、

ドラマとは別にしても趣のある建物ですね。

04

緒形拳をはじめ車で走行するシーンでよく写るのが、

空知川にかかるこれ「ふらの五条大橋」。

アーチがきれいな橋ですね。

この病院と橋は俯瞰で写るシーンが何度かあり、

僕はしーんとしてもきれいで大好きでしたが、

ビルか山の縁からでも撮ったのか、或いはクレーンか、

現地では分かりませんでした。

まあ、クレーンならもうないので分からないはずですが。

そしていよいよ「風のガーデン」へ。

新富良野プリンスホテルの敷地内にあって、元は

ゴルフ場だった場所の一部をガーデンにしたという場所。

「ニングルテラス」横のゲートで入場料800円を払って入場。

歩いて5分ほどというので歩くつもりでしたが、その時は

僕たちの他に客はなく、無料送迎車の運転手さんが

声をかけてくれて乗らないと申し訳ないかと思い、

車で3分ほど揺られて着きました。

05

ドラマで見るほど花が一面に咲いているというわけでは

なかったのですが、秋ですから、仕方ないかな。

06

これが「グリーンハウス」

ドラマで貞美と岳が「乙女の祈り」のセッションをした場所。

そう、音楽絡みの話。

貞美は大学時代にオーケストラでチェロを演奏していたことがあり、

卒業後20年経っても時々い家でチェロを弾いていて

時々友人知人ともアンサンブルを楽しんでいるという設定。

ここでは岳のピアノと貞美のチェロで弾いたわけですが、

クラシックでもそのように身近に気軽に演奏できるというのは、

以前読んだ「バロック音楽」の著者皆川達夫さんが

望んでいること、そうかこういうことかと、まあこれは逸話。

07

08

「グリーンハウス」の辺りはちょっとだけ高くなっていて、

「見晴台」と名前がついています。

ここからは、俯瞰というほどではないけれど

ガーデンを見下ろすことができます。

この控えめなところがまた気に入った。

09

10

「大天使ガブリエルの像」もガーデン内3カ所にあります。

七三分け、中井貴一がモデルなのは間違いない。

11

12

ガーデンで咲いていた花の写真、02とこれ2枚の3枚ほど。

ごめんなさい、しかし名前が分かりません。

園芸植物の勉強もしないと・・・

少し離れた場所に「薔薇の庭」もあります。

行きましたが、庭の写真はうまく撮れなかったので、

ごめんなさい、お見せできません(また行かないと)。

そこで咲いていた薔薇を2種類。

13

「ルイの涙」

ドラマのイメージに合わせて作出した品種で、

京成バラ園で扱っているもののようです。

ルイ(黒木メイサ)の「涙」ということで白い花。

14

「岳の夢」

深紅とまではゆかない赤い花ですが、

花びらの真ん中辺に白い部分があるのが、

岳(神木隆之介)の夢が少しだけ見えているのかな。

ガーデンにはたくさんの蝶がいました。

どれもA公園にいる蝶ですが、場所が違うとまたきれいに見えました。

15

クジャクチョウ

花にはこの目玉模様が似合いますね。

16

ヒメアカタテハ

北海道では発生せず毎年南から渡って来るという蝶。

17

シータテハ

今年はシータテハが多くて、僕がA公園で観察を始めて、

これだけ多かった年はなかったというくらい大発生しています。

一方、同じハルニレを食樹とするエルタテハが今年は

ほとんど見られないのは、何か相関関係がありそうですね。

18

ドラマ放送から9年ほど経っていますが、

秋の平日の昼に僕らを含めて20人ほどが来ていて、

まだ結構人が来るんだなと思いました。

僕のようにケーブルテレビで初めて見たという人も

いるかもしれないですし。

また行きたい。

案内してくれてありがとう、と。

19

お昼は富良野市内鳥沼公園前にある

「富良野バーガー」を食べました。

ここは前からおいしいおいしいと聞かされていましたが、

ようやく行くことができた。

ほんとうにおいしい。

意外と脂っこくないのがポイント。

レタスの量がサラダ1回分くらいと多いのもいい。

でもさすがにすべてを一気に口に入れるのはできない。

ナイフとフォークで少しずつ食べました。

ソーセージとフライドポテトが添えられているのも嬉しい。

これで1250円ですが、時々食べるなら

まったく高いとは感じませんでした。

おいしかった、ごちそうさま!

今回の富良野美瑛撮影小旅行の話題はひとまずこれまでにて。

ご覧いただきありがとうございました。

20

最後は一昨日の朝、うちのガーデンの犬たち。

まだガーデンというほどきれいにはできていないかな・・・(笑)。

先日、少し前のドラマを観ました。

「風のガーデン」

2008年放送 全11話

脚本:倉本聰

主な出演者:中井貴一、黒木メイサ、神木隆之介、緒形拳

富良野を舞台にしたドラマ。

富良野と倉本さんが大好きな彼女に勧められていましたが、

ケーブルテレビで放送され、録画しBDに焼いて観ました。

当初は1話ずつ観てゆくつもりでしたが、

最初に観たのが外出の予定がない休みの日で、

1話また1話と観ているとだんだん面白くなってきて、

その日だけで7話まで、残りも1日2話、

結局足かけ3日で鑑賞し終わりました。

結論からいえば非常に面白かった。

東京の大学病院で麻酔科医を務める白鳥貞美(中井貴一)は、

自らが膵臓ガンに冒され余命幾ばくもないことを知る。

彼の妻は彼の浮気が原因で妻が6年前に自ら命を絶っていた。

彼にはルイ(黒木メイサ)と岳(神木隆之介)2人の子どもがいるが、

岳は知的障害があり施設で育てられ、妻とルイで面倒を見ていた。

岳はお父さんつまり貞美は死んだと説明され信じていた。

今ルイは「風のガーデン」を切り盛りし、岳はそこで働いている。

貞美の父白鳥貞三(緒形拳)は富良野の医師で、

在宅ケアによる終末期医療に携わっており、

人の死を多く見てきている。

貞三はかつて、貞美の妻の死に及んでついに見るに見かね、

家庭を顧みない放蕩息子貞美を勘当した。

しかし貞美は、自らの余命を知り、家族とともに過ごしながら

生まれ育った富良野で人生を終えたいと考えるようになる。

そして息子は父と再会し、和解し、最期を迎える。

というお話。

挿入歌「カンパニュラの恋」を平原綾香が歌っていますが、

彼女はドラマでも中井貴一の恋人でまだ売れない歌手の役で

ドラマに出演していました。

この「カンパニュラ」の意味はドラマ終盤で分かります

終末期医療がテーマとなっていますが、

父が息子の死を看取るという衝撃的な流れが

ドラマの核になっていて心が大きく揺り動かされました。

ひとつ観ていてずっと頭から離れなかったのが、

緒形拳さん、この作品がドラマとしてに遺作なのですよね。

放送が始まった2008年10月9日の4日前、緒形拳さんは

この世去りましたが、その緒形拳さん、このドラマの

演技に自らの姿も重ね合わせているのかどうか、ということ。

ネットで調べると、亡くなる僅か5日前9月30日の記者発表には

緒形拳さんも中井貴一さんとともに人前に出て喋っていて、

少なくとも元気そうに見えていたとのこと。

緒形拳さんはその少し前から肝臓を患っていて、亡くなった

10月5日の前日に容態が急変した、というのが事実のようですが、

そうであるならドラマ撮影中はまだ自分の死期は近いとは

漠然と感じてはいたけれど余命幾ばくという切迫した状況ではなく、

となると自らの姿を重ね合わせるとまではまだいっていなかった

かもしれないと僕は想像しました。

真相は分かりませんが、でも僕は、このドラマにおける

ユーモアのある緒形拳さんの姿を見ていると、この直後に

亡くなられたことがにわかには信じがたかったです。

まあ、緒形拳さんほどの人であれば、自分自身の状況を

演技には出さずに役をこなすことはできたかもしれないですが。

とここまで書いて、この先こんな風に書いていたらとんでもなく

長くて読みにくくなってしまうのは申し訳ない、と。

書きたいことはいっぱいあるけれど、ドラマについては

あと2点ほど短めに書いて先に進みます。

02

ひとつめは、「風のガーデン」で働く岳こと神木隆之介の演技。

ピアノを弾いたり調律したり、そして花言葉をすべて覚えていて

説明してゆく姿には感心しうっすら感動すら覚えました。

ドラマは毎週花の名前がサブタイトルになっていて、

例えば第2話「エゾエンゴサク」、第9話「ラムズイヤー」など、

冒頭のテーマ曲が流れる際にはその絵も紹介されるなど、

花を話の中心に据えているのがよかった。

花言葉はおじいちゃんつまり緒形拳が考えたものという想定で、

世の中に流布する花言葉とは違ってユーモアたっぷりのもの。

劇中で岳の父である貞美(中井貴一)は岳の前では

「大天使ガブリエル」を演じているのですが、その貞美が岳に

お父さんの花言葉がある花はないのですかと質問したところ、

岳は「ありません」とひとことだけ言うシーンが印象的でした。

実際の花言葉は倉本聰さんが考えたもので、ガーデンにあっても

ドラマでは使われなかったものも含め365種の花があります。

それをまとめた本も出ています。

☆

風のガーデン 貞三先生の花言葉365篇

倉本聰

エフジー武蔵

そしてもうひとつ。

ドラマの中で貞美は東京にいた頃に同じ病気に犯され

余命幾ばくもない患者からキャンピングカーをもらい、

そこに自らを治療する器具や薬品を積んで富良野に赴き、

最初は森の影から子どもたちのいるガーデンを見守ります。

ある日、岳はエゾエンゴサクの球根を植える作業をしていた。

姉のルイ(黒木メイサ)に言われて千個植えなければならない

と愚痴をこぼす岳を貞美は手伝います。

後に貞美は自分のキャンピングカーの周りにもエゾエンゴサクの

球根を植え始め、今度はそれを見たルイも手伝います。

この話の流れが好きでした。

そう、貞美はその花が咲くのを見られないのが分かっている。

亡くなったら思い出してほしいという思いもあったのでしょう。

そして僕は、エゾエンゴサクの球根を庭に植えたい、と。

あ、僕は今のところ余命幾ばくもないわけではないですよ。

僕の庭には以前エゾエンゴサクが出ていたのですが、今はない。

エゾエンゴサクは球根で増やせるのは知らなかったので、

それならぜひとも植えてみたい、と思ったのでした。

さて、「風のガーデン」のドラマを観たからには、

富良野に行って実際の「風のガーデン」に行きたい。

というわけで先週の撮影小旅行で行ってきました。

ガーデンの前に、富良野市街地でドラマのロケに使われた

場所に2カ所ほど行きました。

03

緒形拳演じる白鳥貞三先生の「白鳥医院」。

実際に病院として今でも使われていますが、

ドラマとは別にしても趣のある建物ですね。

04

緒形拳をはじめ車で走行するシーンでよく写るのが、

空知川にかかるこれ「ふらの五条大橋」。

アーチがきれいな橋ですね。

この病院と橋は俯瞰で写るシーンが何度かあり、

僕はしーんとしてもきれいで大好きでしたが、

ビルか山の縁からでも撮ったのか、或いはクレーンか、

現地では分かりませんでした。

まあ、クレーンならもうないので分からないはずですが。

そしていよいよ「風のガーデン」へ。

新富良野プリンスホテルの敷地内にあって、元は

ゴルフ場だった場所の一部をガーデンにしたという場所。

「ニングルテラス」横のゲートで入場料800円を払って入場。

歩いて5分ほどというので歩くつもりでしたが、その時は

僕たちの他に客はなく、無料送迎車の運転手さんが

声をかけてくれて乗らないと申し訳ないかと思い、

車で3分ほど揺られて着きました。

05

ドラマで見るほど花が一面に咲いているというわけでは

なかったのですが、秋ですから、仕方ないかな。

06

これが「グリーンハウス」

ドラマで貞美と岳が「乙女の祈り」のセッションをした場所。

そう、音楽絡みの話。

貞美は大学時代にオーケストラでチェロを演奏していたことがあり、

卒業後20年経っても時々い家でチェロを弾いていて

時々友人知人ともアンサンブルを楽しんでいるという設定。

ここでは岳のピアノと貞美のチェロで弾いたわけですが、

クラシックでもそのように身近に気軽に演奏できるというのは、

以前読んだ「バロック音楽」の著者皆川達夫さんが

望んでいること、そうかこういうことかと、まあこれは逸話。

07

08

「グリーンハウス」の辺りはちょっとだけ高くなっていて、

「見晴台」と名前がついています。

ここからは、俯瞰というほどではないけれど

ガーデンを見下ろすことができます。

この控えめなところがまた気に入った。

09

10

「大天使ガブリエルの像」もガーデン内3カ所にあります。

七三分け、中井貴一がモデルなのは間違いない。

11

12

ガーデンで咲いていた花の写真、02とこれ2枚の3枚ほど。

ごめんなさい、しかし名前が分かりません。

園芸植物の勉強もしないと・・・

少し離れた場所に「薔薇の庭」もあります。

行きましたが、庭の写真はうまく撮れなかったので、

ごめんなさい、お見せできません(また行かないと)。

そこで咲いていた薔薇を2種類。

13

「ルイの涙」

ドラマのイメージに合わせて作出した品種で、

京成バラ園で扱っているもののようです。

ルイ(黒木メイサ)の「涙」ということで白い花。

14

「岳の夢」

深紅とまではゆかない赤い花ですが、

花びらの真ん中辺に白い部分があるのが、

岳(神木隆之介)の夢が少しだけ見えているのかな。

ガーデンにはたくさんの蝶がいました。

どれもA公園にいる蝶ですが、場所が違うとまたきれいに見えました。

15

クジャクチョウ

花にはこの目玉模様が似合いますね。

16

ヒメアカタテハ

北海道では発生せず毎年南から渡って来るという蝶。

17

シータテハ

今年はシータテハが多くて、僕がA公園で観察を始めて、

これだけ多かった年はなかったというくらい大発生しています。

一方、同じハルニレを食樹とするエルタテハが今年は

ほとんど見られないのは、何か相関関係がありそうですね。

18

ドラマ放送から9年ほど経っていますが、

秋の平日の昼に僕らを含めて20人ほどが来ていて、

まだ結構人が来るんだなと思いました。

僕のようにケーブルテレビで初めて見たという人も

いるかもしれないですし。

また行きたい。

案内してくれてありがとう、と。

19

お昼は富良野市内鳥沼公園前にある

「富良野バーガー」を食べました。

ここは前からおいしいおいしいと聞かされていましたが、

ようやく行くことができた。

ほんとうにおいしい。

意外と脂っこくないのがポイント。

レタスの量がサラダ1回分くらいと多いのもいい。

でもさすがにすべてを一気に口に入れるのはできない。

ナイフとフォークで少しずつ食べました。

ソーセージとフライドポテトが添えられているのも嬉しい。

これで1250円ですが、時々食べるなら

まったく高いとは感じませんでした。

おいしかった、ごちそうさま!

今回の富良野美瑛撮影小旅行の話題はひとまずこれまでにて。

ご覧いただきありがとうございました。

20

最後は一昨日の朝、うちのガーデンの犬たち。

まだガーデンというほどきれいにはできていないかな・・・(笑)。

2017年06月17日

Gonna Fly Now ロッキーのテーマ

01

映画『ロッキー』、『ベスト・キッド』の監督

ジョン・G・アビルドセンが亡くなりました。

1977年開催第49回アカデミー賞において

『ロッキー』は最優秀作品賞、アビルドセン監督は最優秀監督賞を

それぞれ受賞しています。

昼頃にそのニュースをネットで見てから、

今日は頭の中で「ロッキーのテーマ」が鳴りっ放し。

映画のテーマ曲で僕がいちばん好きなのは、

A Hard Day's Nightでもないし、Footlooseでもない、

「第三の男」でも「ゴッドファーザー愛のテーマ」でもない、

「ロッキーのテーマ」 Gonna Fly Nowなのです。

(次点はヴァンゲリス「炎のランナー」)。

いかにも1970年代フュージョンの時代という音作り、

特にギターソロの部分がそうですが、これが郷愁を誘う。

何より最初のトランペットが奏でる旋律は、

「勇気」という言葉をこれ以上上手く音で表した曲はない、

というくらいで、こんな僕でも勇気が湧いてきますね。

曲が頭の中に流れてくると、映画のシーンも思い出す。

『ロッキー』はほんとうにいい映画ですね。

全体の話もそうですが、シーンのひとつひとつに真実味があり、

説得力がありますね。

そんなシーンを思い出してみます(順不同というか覚えていない)。

・王者アポロが次の試合の相手を選ぶ時に渡された

ロッキーの資料には「イタリアの種馬」と書かれていたこと。

・エイドリアンが勤めるペットショップをロッキーが訪れ

亀と戯れること。

・ポーリーが飼っていた犬へのロッキーのあいさつ(吹き替え)

「よぉバッカス元気かぁ」(眠たげに話す)。

・ロッキーがトレーニングで精肉工場の肉を

サンドバッグ代わりに使うこと。

・早朝トレーニングの前に冷蔵庫から卵を出して

コップに割って飲む、それが確か12個も!

・フィラデルフィア市役所の階段を駆け上ってジャンプし

ガッツポーズをとる、これは映画史上に残る名シーン。

などなど。

近いうちにまた観たくなってきました。

というわけで曲を。

☆

Gonna Fly Now (Theme from "Rocky")

Bill Conti

アビルドセン監督、ありがとうございます。

R.I.P.

映画『ロッキー』、『ベスト・キッド』の監督

ジョン・G・アビルドセンが亡くなりました。

1977年開催第49回アカデミー賞において

『ロッキー』は最優秀作品賞、アビルドセン監督は最優秀監督賞を

それぞれ受賞しています。

昼頃にそのニュースをネットで見てから、

今日は頭の中で「ロッキーのテーマ」が鳴りっ放し。

映画のテーマ曲で僕がいちばん好きなのは、

A Hard Day's Nightでもないし、Footlooseでもない、

「第三の男」でも「ゴッドファーザー愛のテーマ」でもない、

「ロッキーのテーマ」 Gonna Fly Nowなのです。

(次点はヴァンゲリス「炎のランナー」)。

いかにも1970年代フュージョンの時代という音作り、

特にギターソロの部分がそうですが、これが郷愁を誘う。

何より最初のトランペットが奏でる旋律は、

「勇気」という言葉をこれ以上上手く音で表した曲はない、

というくらいで、こんな僕でも勇気が湧いてきますね。

曲が頭の中に流れてくると、映画のシーンも思い出す。

『ロッキー』はほんとうにいい映画ですね。

全体の話もそうですが、シーンのひとつひとつに真実味があり、

説得力がありますね。

そんなシーンを思い出してみます(順不同というか覚えていない)。

・王者アポロが次の試合の相手を選ぶ時に渡された

ロッキーの資料には「イタリアの種馬」と書かれていたこと。

・エイドリアンが勤めるペットショップをロッキーが訪れ

亀と戯れること。

・ポーリーが飼っていた犬へのロッキーのあいさつ(吹き替え)

「よぉバッカス元気かぁ」(眠たげに話す)。

・ロッキーがトレーニングで精肉工場の肉を

サンドバッグ代わりに使うこと。

・早朝トレーニングの前に冷蔵庫から卵を出して

コップに割って飲む、それが確か12個も!

・フィラデルフィア市役所の階段を駆け上ってジャンプし

ガッツポーズをとる、これは映画史上に残る名シーン。

などなど。

近いうちにまた観たくなってきました。

というわけで曲を。

☆

Gonna Fly Now (Theme from "Rocky")

Bill Conti

アビルドセン監督、ありがとうございます。

R.I.P.

2017年04月09日

映画『SING/シング』観に行ってきた

01

映画『SING/シング』

"Woman"と観て来ました。

よかった!

以前エルトン・ジョンの曲の記事(こちら)で話題にしました。

観たのは字幕版でしたが、1日に1回か2回しか上映がなくて、

20時過ぎからのレイトショーで行きました。

あらすじ。

映画『シング』は動物たちの住む街を舞台に、

かつては栄えていた劇場を再建するため、

オーナーのコアラが奮闘する物語。

コアラのバスター・ムーンは、自身の所有する劇場に

すっかり客足が途絶えてしまったことに悩んでいました。

楽天家で心から劇場を愛するバスターは、劇場を守るため、

世界最高の歌唱コンテストを開催し

最後のチャンスに賭けようと決意します。

そこに集まる5人ともうひとりの様子を描く。

紆余曲折がありながら、最後はみんな自分のために歌う。

と付け加えておいた方がいいでしょう。

その5人とは。

ハツカネズミのマイク

ゴリラのジョニー

ブタのロジータ

ヤマアラシのアッシュ

ゾウのミーナ

そしてロジータとペアを組むブタのグンター

それぞれに歌いたい事情があります。

マイク

=鼻持ちならない見栄っ張りで本格派エンターテイナー志望。

ジョニー

=歌手志望だが、父の強盗団を手伝わされるが約束を

守らなかったことで父子の縁を切られる。

ロジータ

=平凡なサラリーマンの夫と25匹の子豚と暮らす平凡な主婦。

アッシュ

=ボーイフレンドとバンドをやり引き立て役だったが自分の方が

才能を認められ彼と別れる。

後に彼が別のガールフレンドと歌う姿を見て打ちひしがれる。

ミーナ

=歌は抜群に上手いがあがり症で人前では委縮してしまう。

オーディションでも落とされるが雑用係としてバスターに重用され、

やがて人前で歌えるようになる。

物語として面白いというよりは、もう断然歌と歌う姿がいい。

でも実は、物語に関してはもうこれ以上は書くことがない。

途中で大きな事故が起るのですが、この映画の場合は

そこからもう話さないでおいた方がいいかなと僕は思いました。

ここからは、シーンや心情などについて思ったことを書きます。

●劇中で歌われる歌には2種類あって、劇中人物が歌うものと、

オリジナルをBGM的に使うもの。

後者では主にこんな曲が流れていました。

・Gimme Some Lovin' / The Spencer Davis Group

最初の街中のシーン

・Under Pressure / Queen & David Bowie

劇場工事のシーン

・True Colors / Cyndi Lauper

ブタのロジータが訪れたスーパーのBGM

・Bamboleo / Gypsy Kings

スーパーBGM2曲目でそれに合わせてロジータが踊る

●劇中人物が歌う歌は主に1980年代から最近のヒット曲まで。

1曲だけフランク・シナトラがありましたが、これは有名だから。

●映画の最初にかかる曲は、劇中人物が歌う

・Golden Slumbers / The Beatles

●劇中人物が歌う印象的な歌。

・Venus ロジータ&グンター (バナナラマ)

バナナラマのヴァージョンを基にしていました。

・Shake It Off ロジータ&グンター (テイラー・スウィフト)

やっぱりこれ使ってきたね、納得。

・All Of Me ジョニー (ジョン・レジェンド)

歌手になりたいという切実な思いを感じました。

・I'm Still Standing ジョニー (エルトン・ジョン)

個人的にはやっぱりこれかな、カラオケで歌おう(笑)。

・Hallelujah ミーナ (ジェフ・バックリー)

ミーナの声は歌手のトーリ・ケリーが努めていますが、

いい声で今回すっかりお気に入りになりました。

アルバムも買ってみようかな。

・Don't You Worry Bout A Thing ミーナ

(スティーヴィー・ワンダー)

映画のクライマックス!

●リハーサルと本番で違う歌を歌うのはサービスいいですね。

そうなんです、この映画はとにかくたくさんの歌を聴きたいのだから。

特に効果的なのはゴリラのジョニー。

リハーサルでジョン・レジェンドのAll Of Meを歌うことで、

しっとりしたバラード路線を目指していると思いきや、

本番ではI'm Still Standingで「一発かます」のがカッコいい。

●途中で劇場支配人のバスター・ムーンの計画がとん挫し、

街中で「体を張ったアルバイト」をするシーンが可笑しい。

どんなアルバイトをするのかと思ったら、なんと、

自ら裸になり体に洗剤をつけて自らの体で車の窓を洗う。

こんな「体を張ったアルバイト」もあるんだ。

絵的にも可笑しくてたまらないシーンでした。

●ひとつだけ納得がいかないというか悲しいシーンが。

バスターが挫折していた時にゾウのミーナと会ったシーン。

ミーナに対して「才能があるなんて言ったのは嘘だ」

といった主旨の言葉を投げかけたこと。

いくら挫折感があるからといって、それはひどい、と。

ただ、ミーナがそれほど深刻に受け止めなかったのは

救われた気分になりました。

でも、言葉には気をつけたいですね。

・Faith スティーヴィー・ワンダーfeat.アリアナ・グランデ

この歌がすっごくよかった。

スティーヴィー・ワンダーは昨年新譜が出ると言われていましたが、

もしかしてこの映画のこの「新曲」のことだったのかな。

この曲はCD欲しいと思った。

だからやっぱりサントラは買おうかな。

そして。

観終わって思った。

僕は歌を歌うことが大好きだ。

好きだから歌わせてほしい。

僕は歌が下手だ。

でも歌うのが好きだから、下手だと言わないでほしい。

別に人前で歌うわけではないのだから誰にも迷惑かけないでしょ。

どうかもう勘弁してください。

そんなちょっとした勇気が出てきました。

或いは下手だけど開き直っただけかも、ですが(笑)。

だけどやっぱり人のこと下手だ下手だと平気で言う人、

僕はちょっとばかり避けたいなあ、と。

最後は利己的なことを書いてしまいましたが、

やっぱり歌うっていいですね。

内容にすっごく感動したとか、そういうことはないんだけど、

大切なものが分かった気がしたので、僕にとっては

意味が大きな映画でした。

さて、劇中で使われた曲を3曲

☆

Don't You Worry Bout A Thing

Meena - Tori Kelly

☆

Don't You Worry Bout A Thing

Meena - Tori Kelly

☆

Faith

Stevie Wonder feat. Ariana Grande

◇

ところでここから余談。

実は僕、劇場で映画を観たのは10何年振りでした。

いつ以来だろうと調べてみると、なんと、2000年秋に観た

『ワンダー・ボーイズ』(カーティス・ハンソン監督)以来17年振り。

つまり、今世紀に入って初めて。

そうか、そんなに行ってなかったか。

おまけに僕は「シネコン」も初めてでした。

僕が行っていた当時は札幌にもシネコンが増えてきた頃で、

しかし僕は大通地区にある独立した劇場に行っていました。

今はもうそのほとんどがなくなっているのが残念です。

それはともかく、シネコンは事前にネットで座

席予約ができるんですね、それすら知らなかった。

おまけのおまけで、劇場でポップコーンを食べたのも初めて。

2人分で結構な量がありましたが、ほんと、

止まらなくなるものなのですね(笑)。

字幕版でレイトショーということもあって、

劇場は100人いないかな、くらいの入り。

しかも木曜レディースデイで男性は僕の他数人だけ。

でもおかげでゆっくり楽しめました。

だけどやっぱり、いくら何でも歌うと周りに迷惑だろうから、

歌わないように抑えるのが大変でした(笑)。

今回、パンフレットを買わず、サントラも(まだ)買っていないので、

記事で使える映画関連のものは01のポップコーンだけ。

なので犬たちの写真だけにて失礼します。

02

映画『SING/シング』

"Woman"と観て来ました。

よかった!

以前エルトン・ジョンの曲の記事(こちら)で話題にしました。

観たのは字幕版でしたが、1日に1回か2回しか上映がなくて、

20時過ぎからのレイトショーで行きました。

あらすじ。

映画『シング』は動物たちの住む街を舞台に、

かつては栄えていた劇場を再建するため、

オーナーのコアラが奮闘する物語。

コアラのバスター・ムーンは、自身の所有する劇場に

すっかり客足が途絶えてしまったことに悩んでいました。

楽天家で心から劇場を愛するバスターは、劇場を守るため、

世界最高の歌唱コンテストを開催し

最後のチャンスに賭けようと決意します。

そこに集まる5人ともうひとりの様子を描く。

紆余曲折がありながら、最後はみんな自分のために歌う。

と付け加えておいた方がいいでしょう。

その5人とは。

ハツカネズミのマイク

ゴリラのジョニー

ブタのロジータ

ヤマアラシのアッシュ

ゾウのミーナ

そしてロジータとペアを組むブタのグンター

それぞれに歌いたい事情があります。

マイク

=鼻持ちならない見栄っ張りで本格派エンターテイナー志望。

ジョニー

=歌手志望だが、父の強盗団を手伝わされるが約束を

守らなかったことで父子の縁を切られる。

ロジータ

=平凡なサラリーマンの夫と25匹の子豚と暮らす平凡な主婦。

アッシュ

=ボーイフレンドとバンドをやり引き立て役だったが自分の方が

才能を認められ彼と別れる。

後に彼が別のガールフレンドと歌う姿を見て打ちひしがれる。

ミーナ

=歌は抜群に上手いがあがり症で人前では委縮してしまう。

オーディションでも落とされるが雑用係としてバスターに重用され、

やがて人前で歌えるようになる。

物語として面白いというよりは、もう断然歌と歌う姿がいい。

でも実は、物語に関してはもうこれ以上は書くことがない。

途中で大きな事故が起るのですが、この映画の場合は

そこからもう話さないでおいた方がいいかなと僕は思いました。

ここからは、シーンや心情などについて思ったことを書きます。

●劇中で歌われる歌には2種類あって、劇中人物が歌うものと、

オリジナルをBGM的に使うもの。

後者では主にこんな曲が流れていました。

・Gimme Some Lovin' / The Spencer Davis Group

最初の街中のシーン

・Under Pressure / Queen & David Bowie

劇場工事のシーン

・True Colors / Cyndi Lauper

ブタのロジータが訪れたスーパーのBGM

・Bamboleo / Gypsy Kings

スーパーBGM2曲目でそれに合わせてロジータが踊る

●劇中人物が歌う歌は主に1980年代から最近のヒット曲まで。

1曲だけフランク・シナトラがありましたが、これは有名だから。

●映画の最初にかかる曲は、劇中人物が歌う

・Golden Slumbers / The Beatles

●劇中人物が歌う印象的な歌。

・Venus ロジータ&グンター (バナナラマ)

バナナラマのヴァージョンを基にしていました。

・Shake It Off ロジータ&グンター (テイラー・スウィフト)

やっぱりこれ使ってきたね、納得。

・All Of Me ジョニー (ジョン・レジェンド)

歌手になりたいという切実な思いを感じました。

・I'm Still Standing ジョニー (エルトン・ジョン)

個人的にはやっぱりこれかな、カラオケで歌おう(笑)。

・Hallelujah ミーナ (ジェフ・バックリー)

ミーナの声は歌手のトーリ・ケリーが努めていますが、

いい声で今回すっかりお気に入りになりました。

アルバムも買ってみようかな。

・Don't You Worry Bout A Thing ミーナ

(スティーヴィー・ワンダー)

映画のクライマックス!

●リハーサルと本番で違う歌を歌うのはサービスいいですね。

そうなんです、この映画はとにかくたくさんの歌を聴きたいのだから。

特に効果的なのはゴリラのジョニー。

リハーサルでジョン・レジェンドのAll Of Meを歌うことで、

しっとりしたバラード路線を目指していると思いきや、

本番ではI'm Still Standingで「一発かます」のがカッコいい。

●途中で劇場支配人のバスター・ムーンの計画がとん挫し、

街中で「体を張ったアルバイト」をするシーンが可笑しい。

どんなアルバイトをするのかと思ったら、なんと、

自ら裸になり体に洗剤をつけて自らの体で車の窓を洗う。

こんな「体を張ったアルバイト」もあるんだ。

絵的にも可笑しくてたまらないシーンでした。

●ひとつだけ納得がいかないというか悲しいシーンが。

バスターが挫折していた時にゾウのミーナと会ったシーン。

ミーナに対して「才能があるなんて言ったのは嘘だ」

といった主旨の言葉を投げかけたこと。

いくら挫折感があるからといって、それはひどい、と。

ただ、ミーナがそれほど深刻に受け止めなかったのは

救われた気分になりました。

でも、言葉には気をつけたいですね。

・Faith スティーヴィー・ワンダーfeat.アリアナ・グランデ

この歌がすっごくよかった。

スティーヴィー・ワンダーは昨年新譜が出ると言われていましたが、

もしかしてこの映画のこの「新曲」のことだったのかな。

この曲はCD欲しいと思った。

だからやっぱりサントラは買おうかな。

そして。

観終わって思った。

僕は歌を歌うことが大好きだ。

好きだから歌わせてほしい。

僕は歌が下手だ。

でも歌うのが好きだから、下手だと言わないでほしい。

別に人前で歌うわけではないのだから誰にも迷惑かけないでしょ。

どうかもう勘弁してください。

そんなちょっとした勇気が出てきました。

或いは下手だけど開き直っただけかも、ですが(笑)。

だけどやっぱり人のこと下手だ下手だと平気で言う人、

僕はちょっとばかり避けたいなあ、と。

最後は利己的なことを書いてしまいましたが、

やっぱり歌うっていいですね。

内容にすっごく感動したとか、そういうことはないんだけど、

大切なものが分かった気がしたので、僕にとっては

意味が大きな映画でした。

さて、劇中で使われた曲を3曲

☆

Don't You Worry Bout A Thing

Meena - Tori Kelly

☆

Don't You Worry Bout A Thing

Meena - Tori Kelly

☆

Faith

Stevie Wonder feat. Ariana Grande

◇

ところでここから余談。

実は僕、劇場で映画を観たのは10何年振りでした。

いつ以来だろうと調べてみると、なんと、2000年秋に観た

『ワンダー・ボーイズ』(カーティス・ハンソン監督)以来17年振り。

つまり、今世紀に入って初めて。

そうか、そんなに行ってなかったか。

おまけに僕は「シネコン」も初めてでした。

僕が行っていた当時は札幌にもシネコンが増えてきた頃で、

しかし僕は大通地区にある独立した劇場に行っていました。

今はもうそのほとんどがなくなっているのが残念です。

それはともかく、シネコンは事前にネットで座

席予約ができるんですね、それすら知らなかった。

おまけのおまけで、劇場でポップコーンを食べたのも初めて。

2人分で結構な量がありましたが、ほんと、

止まらなくなるものなのですね(笑)。

字幕版でレイトショーということもあって、

劇場は100人いないかな、くらいの入り。

しかも木曜レディースデイで男性は僕の他数人だけ。

でもおかげでゆっくり楽しめました。

だけどやっぱり、いくら何でも歌うと周りに迷惑だろうから、

歌わないように抑えるのが大変でした(笑)。

今回、パンフレットを買わず、サントラも(まだ)買っていないので、

記事で使える映画関連のものは01のポップコーンだけ。

なので犬たちの写真だけにて失礼します。

02

2016年08月03日

映画のエンドロールは最後まで観る派

01

先日のラジオで、「映画のエンドロールは最後まで観るか」

という話をしていました。

「シンゴジラ」を観に行った番組のキャスターは、

普段よりエンドロールを最後まで観る人が多く、それだけ

余韻に浸る人が多かったのでは、ということでした。

映画のエンドロール、最後まで観ますか?

僕は観ます、家でDVDを観る場合でも。

僕も若い頃は生意気で、

「映画のエンドロールを最後まで観ないで席を立つなんて」

という考えで、劇場で先に立つ人がうっとうしかった。

ネット時代より前は、映画好きな人とはそういうものだ

という意見が多いと感じられました。

でもネットで個人の考えを発信することができるようになった今は、

最後まで観なくても構わないという意見、およびその考えを

支持する人が増えたように思います。

「観なければいけないもの」という「古臭い」考えへの

反発もあるかもしれない。

僕自身も少しは大人になったのか(笑)、何に対してであれ、

最近は基本的に人がすることをあまり気にしなくなりました。

まあ、僕も10年以上劇場に映画を観に行っていないので、

気になりようがないともいえますが、今は観ないで立つ人がいても、

「ああそういうものだ」と思うだけ、多分ですが、念のため。

映画のエンドロール、今はあるのが普通ですが、

1970年代から広まり一般化したものらしいですね。

確かDVDで観た1976年の『ダーティハリー3』はエンドロールがなく、

1983年の『ダーティハリー4』はあったと記憶しています。

割と新しいものなのですね、といってもう40年ですが。

戦前の『市民ケーン』や戦中に制作された『カサブランカ』なんて、

話が終わって音楽が入ってすぐに"The End"で終わりますからね。

映画のエンドロールはそもそも何のためにあるか。

ひとつは、関係者に謝意を示すためではないかと。

映画は監督と役者と実際に撮影する人だけではない、

多くの人が携わってはじめて完成することを知らせる。

関係者も自分の名前があると嬉しいでしょう、永遠に残るものだし。

エンドロールでNGシーンを流す映画もあって、

それはそれで楽しいサービスですよね。

中にはエンドロールが終わってからまだ何か映画が動き出す

というものもありますが、あれは先に帰った人は損ですね。

エンドロールがあると劇場の入れ替えがスムーズに進む、

という副次的効果も考えられます。

これはもちろん最初からそれを企図したものではないでしょうけど、

エンドロールが始まってすぐに立つ人もいれば最後まで観る人も

いて、結果として劇場の出入り口の混雑が緩和される。

コンサートに行くと、出るときに時間がかかりますよね。

退場制限で15分くらい待たされることもあるし、武道館のように

出入り口が狭くてなかなか進まないということもある。

映画はエンドロールがあるのでそれほど混まないのでは。

ただ、完全入れ替え制ではなかった頃は、退出者がいると

すぐに入れ替わりで入って来て席を確保する人もいて、

それはそれでうっとうしいと感じていたものでした。

しかしいちばんの理由は、

映画の余韻にひたり、気持ちを落ち着かせることでしょう。

そこでかかる音楽がまた効果的、いい曲選ぶなあと思います。

『アマデウス』は、モーツァルト:ピアノ協奏曲20番第2楽章が

エンドロールに流れますが、これがもう余韻引きずりまくりで、

僕が最も好きなエンドロールとその音楽はずばりこれです。

そして気持ちを落ち着かせる。

映画の最後で涙を流し、エンドロールが始まる。

まだ暗いうちに涙が止まり、乾いて、明るくなったら外に出る。

しかし映画によってはさらに余韻に浸ってまた涙が出ますね。

大学時代に有楽町マリオンで『レナードの朝』を観たのですが、

エンドロールが終わって明るくなっても涙が止まらなくて、

うつむきながら席を立ったところ、すれ違った若いカップルに

笑われた、という経験があります。

それがショックで、以降劇場で映画を観る回数が一時的に減り、

東京にいた間はそれが最後に劇場で観た映画でした。

札幌に戻ってからまた5年くらいは劇場によく行くようになりましたが。

『ライフ・イズ・ビューティフル』がぎりぎり明るくなる前に

涙が止まりました。

映画のエンドロールは、余韻に浸り落ち着かせるという点で

僕はこれが映画の一部であり、これがおわって完全に終わり

と捉えて生きてきました。

僕は生まれる前の古い映画を観るのも大好きですが、

エンドロールなしにあっさりと終わってしまうのが

唯一の泣き所ですね。

いや、駄洒落みたいだけどほんとに泣いてしまう(笑)。

とまあ、今日はかねがね思ってきたことを、

ラジオの話題をきっかけとして書きまとめてみました。

先日のラジオで、「映画のエンドロールは最後まで観るか」

という話をしていました。

「シンゴジラ」を観に行った番組のキャスターは、

普段よりエンドロールを最後まで観る人が多く、それだけ

余韻に浸る人が多かったのでは、ということでした。

映画のエンドロール、最後まで観ますか?

僕は観ます、家でDVDを観る場合でも。

僕も若い頃は生意気で、

「映画のエンドロールを最後まで観ないで席を立つなんて」

という考えで、劇場で先に立つ人がうっとうしかった。

ネット時代より前は、映画好きな人とはそういうものだ

という意見が多いと感じられました。

でもネットで個人の考えを発信することができるようになった今は、

最後まで観なくても構わないという意見、およびその考えを

支持する人が増えたように思います。

「観なければいけないもの」という「古臭い」考えへの

反発もあるかもしれない。

僕自身も少しは大人になったのか(笑)、何に対してであれ、

最近は基本的に人がすることをあまり気にしなくなりました。

まあ、僕も10年以上劇場に映画を観に行っていないので、

気になりようがないともいえますが、今は観ないで立つ人がいても、

「ああそういうものだ」と思うだけ、多分ですが、念のため。

映画のエンドロール、今はあるのが普通ですが、

1970年代から広まり一般化したものらしいですね。

確かDVDで観た1976年の『ダーティハリー3』はエンドロールがなく、

1983年の『ダーティハリー4』はあったと記憶しています。

割と新しいものなのですね、といってもう40年ですが。

戦前の『市民ケーン』や戦中に制作された『カサブランカ』なんて、

話が終わって音楽が入ってすぐに"The End"で終わりますからね。

映画のエンドロールはそもそも何のためにあるか。

ひとつは、関係者に謝意を示すためではないかと。

映画は監督と役者と実際に撮影する人だけではない、

多くの人が携わってはじめて完成することを知らせる。

関係者も自分の名前があると嬉しいでしょう、永遠に残るものだし。

エンドロールでNGシーンを流す映画もあって、

それはそれで楽しいサービスですよね。

中にはエンドロールが終わってからまだ何か映画が動き出す

というものもありますが、あれは先に帰った人は損ですね。

エンドロールがあると劇場の入れ替えがスムーズに進む、

という副次的効果も考えられます。

これはもちろん最初からそれを企図したものではないでしょうけど、

エンドロールが始まってすぐに立つ人もいれば最後まで観る人も

いて、結果として劇場の出入り口の混雑が緩和される。

コンサートに行くと、出るときに時間がかかりますよね。

退場制限で15分くらい待たされることもあるし、武道館のように

出入り口が狭くてなかなか進まないということもある。

映画はエンドロールがあるのでそれほど混まないのでは。

ただ、完全入れ替え制ではなかった頃は、退出者がいると

すぐに入れ替わりで入って来て席を確保する人もいて、

それはそれでうっとうしいと感じていたものでした。

しかしいちばんの理由は、

映画の余韻にひたり、気持ちを落ち着かせることでしょう。

そこでかかる音楽がまた効果的、いい曲選ぶなあと思います。

『アマデウス』は、モーツァルト:ピアノ協奏曲20番第2楽章が

エンドロールに流れますが、これがもう余韻引きずりまくりで、

僕が最も好きなエンドロールとその音楽はずばりこれです。

そして気持ちを落ち着かせる。

映画の最後で涙を流し、エンドロールが始まる。

まだ暗いうちに涙が止まり、乾いて、明るくなったら外に出る。

しかし映画によってはさらに余韻に浸ってまた涙が出ますね。

大学時代に有楽町マリオンで『レナードの朝』を観たのですが、

エンドロールが終わって明るくなっても涙が止まらなくて、

うつむきながら席を立ったところ、すれ違った若いカップルに

笑われた、という経験があります。

それがショックで、以降劇場で映画を観る回数が一時的に減り、

東京にいた間はそれが最後に劇場で観た映画でした。

札幌に戻ってからまた5年くらいは劇場によく行くようになりましたが。

『ライフ・イズ・ビューティフル』がぎりぎり明るくなる前に

涙が止まりました。

映画のエンドロールは、余韻に浸り落ち着かせるという点で

僕はこれが映画の一部であり、これがおわって完全に終わり

と捉えて生きてきました。

僕は生まれる前の古い映画を観るのも大好きですが、

エンドロールなしにあっさりと終わってしまうのが

唯一の泣き所ですね。

いや、駄洒落みたいだけどほんとに泣いてしまう(笑)。

とまあ、今日はかねがね思ってきたことを、

ラジオの話題をきっかけとして書きまとめてみました。

2016年03月02日

『ダーティハリー2』

01

ものすごく久し振りに映画の話題。

音楽映画以外となると、3年くらい上げてないかもしれない。

(調べてみると1年4か月前に『ブラックサンデー』を上げていました)。

『ダーティハリー2』を観ました。

1973年アメリカ映画(ワーナー・ブラザース)

監督テッド・ポスト

主演クリント・イーストウッド

音楽ラロ・シフリン

原題は (DIRTY HARRY) MAGNUM FORCE

最近は、観たことがない映画よりも、一度(以上)観て

よかった映画をまた観たいと思うことが多くなりました。

この映画は3回目のはず。

You-Tubeに予告編映像があったので先ずはそちらから。

あらすじ

サンフランシスコ。

裁判で無罪を勝ち取った地元有力企業家が、

白バイ警官を装った人物に車内で仲間もろとも射殺される。

やりすぎ捜査で左遷されていたハリー・キャラハン警部は、

犬猿の仲である上司に中央署に呼び戻され事件捜査に携わる。

黒人の若い刑事がハリーのパートナーとなる。

ハリーがいない間に署には4人の新任白バイ警官が着任しており、

ハリーと4人は挨拶がてら射撃練習を交える。

うちひとりが銃の名手で、常に署内射撃選手権で優勝してきた

ハリーにとっては「好敵手」となる人物であることが分かる。

選手権でハリーはその新任警官に敗れる。

一方事件は、郊外のプール付き豪邸の乱交パーティー会場での

マシンガン掃射による大量殺りく、娼婦を殺したポン引きの元締め狙撃、

麻薬密売組織の長の殺害と続き、白バイ警官を装った男による

連続殺人の様相を呈してくる。

捜査の過程でハリーは最初、友人でもある飲んだくれの警官を疑い、

上司に報告するが、直後に彼は白バイ警官を装った男に殺される。

ハリーはそこで、その4人組が犯人ではないかと疑念を抱く。

選手権の際に入手した新任警官の銃弾の弾痕検査をしたところ、

友人の警官の死体から取り出した銃弾のものと一致した。

警察は裏組織のアジト壊滅に動き、ハリーは4人の

白バイ警官の中から銃の腕のいい2人を選んで同行させる。

しかし、白バイ警官を装った一味がアジトを襲うと密告した者がおり、

2人が現場に着くと銃撃に遭いひとりが犠牲となる。

【注意】ここから先はネタばらしになります。

白い文字で書きますが、何もしなければ

文字が読めないのでネタがばれることはありません。

しかし、どうしてもネタを知りたいという方は、

***の間をドラッグして反転させると文字が浮き上がってくるので、

そこからお読みください。

***

ハリーが帰宅すると、白バイ警官の2人が地下駐車場で待っていて、

自分たちは法の枠に守られた「悪」を滅ぼすためにやっていると

説明され、ハリーも仲間に入らないかと誘われる。

しかしハリーは拒否する。

その後、ハリーの家の郵便受けに爆弾が仕掛けられるが、

危険を察知したハリーは爆発を逃れる。

パートナーの刑事も狙われているはずだと彼の家に電話をかけるが、

彼は外出中、帰宅したところで郵便受けを開けて爆死してしまう。

ハリーは上司に電話をし爆弾の報告をする。

車で来た上司はハリーから説明を受けるが、実は、

白バイ警官を裏で操っていたのは上司であることが分かる。

上司は車を警察署とは違う場所に向かわせ、ハリーに銃を突きつけ

殺害を試みるが、ハリーはなんとか逃れ上司を気絶させる。

その間に白バイ警官の2人がハリーを追跡し追いつく。

港町を舞台にしたカーチェイスが始まる。

気絶した上司は途中でドアが開いた車から放り出される。

ハリーは港の工場に逃げ込み、追ってくる2人と勝負に出る。

ハリーは1人を射殺、その白バイに乗って逃げ回り、

追ってきたもう1人は勢いあまって港に白バイごと落ちて死ぬ。

事件は片付いたと思われたところで、車から落ちて死んだと思われた

上司が銃を持って現れる。

上司は、ハリーを殺すのではなく、裁判で名誉を傷つけ

死刑にさせるためにあえて生かしておくことにする。

上司は車に乗って署に向かうが、ハリーが機転をきかせて、

上司に見えないように爆弾の時限装置を起動させる。

上司の乗った車は1分後、大爆発する。

これで事件はすべて片付いた。

***

02

クリント・イーストウッドの映画は基本西部劇ですね。

この物語も、「悪」には死を持って処するという点で一貫しています。

ただ、この物語が凝っているのは、法の網にかからない

本物の「悪」を警官が裏で罰する「私刑」を行うこと。

いわば「必殺仕事人」の世界ではありますが、いつも捜査で

むやみに銃を使い犯人を射殺することをいとわないハリーであれば、

むしろそちら側につくのでは、と思わされるところが捻ってある。

脚本のひとりは後に「ディア・ハンター」の監督として

オスカーを受賞するマイケル・チミノ。

ハリーはしかし、断る。

「法に穴がないとは言わない。

しかし俺の役目は法を守ることだ」

ハリーが殺すのは確かに犯人だけ。

決して殺人マニアではない。

ここが英雄たるゆえんでしょう。

白バイ警官4人組のリーダー役は、後に

テレビドラマ「刑事スタスキー&ハッチ」で人気者となり、

レコードも出して大ヒットしたデヴィッド・ソウルが演じています。

ラロ・シフリンの音楽は、時代を反映してフュージョンっぽいものです。

面白かったシーンの話。

冒頭、最初の事件の後、ハリーは

新しいパートナーの若手の刑事と昼食を取りに出かける。

出向いた場所が空港のカフェ、どうやらマスターとは顔なじみのよう。

ダーティ・ハリー・シリーズにはハリーが何かを食べるシーンがあり、

そこから事件につながってゆく(巻き込まれる)のが面白い。

今回は空港だが、職員の動きを不審に思ったハリーは、

カフェのマスターに緊急事態を知らせる放送があったことを知らされる。

ハリーが事務所に行くと、国内便の飛行機がハイジャックされたという。

犯人は海外への飛行とパイロットをひとり要求していて、

ハリーは警官であると名乗り、パイロットに扮して機内に乗り込む。

飛行機の操縦経験がまるでないハリーだが、機長の席に着き、

犯人のひとりに銃を突き付けられた状態で滑走路を加速し始める。

副機長はハリーがおかしいと気づき、操縦できるのかと問いただす。

ハリーは、いや、と答えた瞬間急ブレーキをかける。

犯人は前のめりになり、ハリーが殴って気絶させ銃を奪い取る。

もうひとりの犯人は客室最後尾に逃げるが、ハリーに銃で撃たれ死ぬ。

事件本筋とは関係ないのですが、ハリーの強引さと肝っ玉の太さを

描いたエピソードとして面白いし意味があると思いました。

また、飛行機に直接用事はないのに空港に行くというのが、

ここ数年で日本もそういう人が増えてきましたが、アメリカでは

もう40年も前からそういう人がいたのかというのが驚きでした。

射撃大会のシーン。

ハリーは優勝決定戦で新任警官に敗れた後、彼がどんな銃を

使っているのか使わせてほしいと申し入れ、銃を借りる。

大会は建物の中や陰から等身大の人間の的が次々と現れるが、

警官や一般人を撃つと減点、犯人だけを正確に撃つというもの。

ハリーは借りた銃でもう一度挑戦、最後の1発を外してしまう。

しかしそれは、銃痕検査をするべく銃弾を手に入れるために

わざと外したもので、ハリーは夜にその銃弾を取り出しに来た。

そして検査の結果、事件のものと同一の銃だと判明した。

観ていてひとつ疑問が浮かびました。

銃で撃ったのだから、銃痕検査をすれば分かるのではないか。

ところが、警官の銃は銃痕検査をされない、盲点でした。

だから、疑念を抱いたハリーは大会で細工して銃弾を手に入れた。

ハリーは、粗暴なようでかなりの切れ者であるのも分かります。

いやあ、ダーティハリーはやっぱりいいなあ。

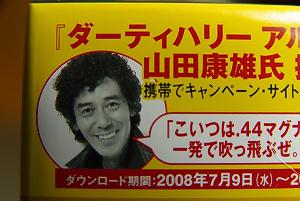

03

今回、DVDの日本語吹き替え版で観ました。

映画は3回目だけど吹き替えは初めて。

最近、『刑事コロンボ』を週に1本くらい観ていますが、

コロンボはやはり小池朝雄のあの喋りがいいですよね。

その流れで今回も山田康夫のイーストウッドが聞きたいと。

近年ようやく「吹き替えも文化である」と言われるようになりましたが、

山田康夫のイーストウッドはやっぱり、似てないけどいいですね。

コロンボもピーター・フォークの声とは違うのですが、

似てる似てない以上の何かがありますね。

ただし、テレビ放映の際にカットされたシーンには

吹き替え音声が現存していないらしく、うちのDVDでは、

そこだけ原音声で日本語の字幕が出てきます。

何もしなくても勝手に出てくれるのはありがたいですが、

違和感が、ないといえば嘘になるかな、特に声が変わるのが。

ただ、副産物というか、吹き替えがないカットされたシーンは

なぜカットされたのかを考えると面白かったです。

例えば、この映画では冒頭のシーンからカットされた部分があり、

裁判所で無罪になった建物の外に出た後に

デモの人々と警官それにマスコミの喧噪に覆われるシーンは、

判決の直後、廊下でマスコミと会見をしている部分が

まるまるカットされています。

しかし、そこを抜いて考えると、裁判の後いきなり喧騒に

巻き込まれるように見えるため、それはそれで効果的かもしれない

と思いました。

まあ、カットするのは監督の意に反する部分もあるでしょうけど。

ちなみに、二十歳前後の映画に凝っていた頃に調べたのですが、

当時の地上波2時間枠の映画番組の場合、どの局でも、

実質映画が写っているのは94分で、それ以下の映画の場合は、

断らなくてもノーカットということになっていたはずです。

次はまだ吹き替えで観たことがない1を観るかな。

04

もうひとつ今回気づいたこと。

エンドロールがない。

今の映画にはエンドロールがあるのが普通であり、

エンドロールの最後にオチがあるものもありますね。

ところが今から43年前のこの映画にはない。

エンドロールがないと、映画というよりはテレビ映画みたいで、

あるのに慣れていると何か物足りない、余韻に浸れないですね。

(かようのごとく僕はエンドロール大肯定派です念のため)。

記憶が間違ってなければ、1976年の『タクシー・ドライバー』にも

エンドロールはなかったはず。

エンドロールがいつ頃から始まり、定着したのか。

会社によって違うのか、監督によってか。

まあネットで調べれば分かるのでしょうけど、ここは結論を急がず、

これから気にしながら映画を観てゆきたいと思います。

もう記事が十分に長く、これ以上長くするのもなんだし。

というわけでこの記事もスパッと終わり、最後は今朝の3ショットにて。

05

ものすごく久し振りに映画の話題。

音楽映画以外となると、3年くらい上げてないかもしれない。

(調べてみると1年4か月前に『ブラックサンデー』を上げていました)。

『ダーティハリー2』を観ました。

1973年アメリカ映画(ワーナー・ブラザース)

監督テッド・ポスト

主演クリント・イーストウッド

音楽ラロ・シフリン

原題は (DIRTY HARRY) MAGNUM FORCE

最近は、観たことがない映画よりも、一度(以上)観て

よかった映画をまた観たいと思うことが多くなりました。

この映画は3回目のはず。

You-Tubeに予告編映像があったので先ずはそちらから。

あらすじ

サンフランシスコ。

裁判で無罪を勝ち取った地元有力企業家が、

白バイ警官を装った人物に車内で仲間もろとも射殺される。

やりすぎ捜査で左遷されていたハリー・キャラハン警部は、

犬猿の仲である上司に中央署に呼び戻され事件捜査に携わる。

黒人の若い刑事がハリーのパートナーとなる。

ハリーがいない間に署には4人の新任白バイ警官が着任しており、

ハリーと4人は挨拶がてら射撃練習を交える。

うちひとりが銃の名手で、常に署内射撃選手権で優勝してきた

ハリーにとっては「好敵手」となる人物であることが分かる。

選手権でハリーはその新任警官に敗れる。

一方事件は、郊外のプール付き豪邸の乱交パーティー会場での

マシンガン掃射による大量殺りく、娼婦を殺したポン引きの元締め狙撃、

麻薬密売組織の長の殺害と続き、白バイ警官を装った男による

連続殺人の様相を呈してくる。

捜査の過程でハリーは最初、友人でもある飲んだくれの警官を疑い、

上司に報告するが、直後に彼は白バイ警官を装った男に殺される。

ハリーはそこで、その4人組が犯人ではないかと疑念を抱く。

選手権の際に入手した新任警官の銃弾の弾痕検査をしたところ、

友人の警官の死体から取り出した銃弾のものと一致した。

警察は裏組織のアジト壊滅に動き、ハリーは4人の

白バイ警官の中から銃の腕のいい2人を選んで同行させる。

しかし、白バイ警官を装った一味がアジトを襲うと密告した者がおり、

2人が現場に着くと銃撃に遭いひとりが犠牲となる。

【注意】ここから先はネタばらしになります。

白い文字で書きますが、何もしなければ

文字が読めないのでネタがばれることはありません。

しかし、どうしてもネタを知りたいという方は、

***の間をドラッグして反転させると文字が浮き上がってくるので、

そこからお読みください。

***

ハリーが帰宅すると、白バイ警官の2人が地下駐車場で待っていて、

自分たちは法の枠に守られた「悪」を滅ぼすためにやっていると

説明され、ハリーも仲間に入らないかと誘われる。

しかしハリーは拒否する。

その後、ハリーの家の郵便受けに爆弾が仕掛けられるが、

危険を察知したハリーは爆発を逃れる。

パートナーの刑事も狙われているはずだと彼の家に電話をかけるが、

彼は外出中、帰宅したところで郵便受けを開けて爆死してしまう。

ハリーは上司に電話をし爆弾の報告をする。

車で来た上司はハリーから説明を受けるが、実は、

白バイ警官を裏で操っていたのは上司であることが分かる。

上司は車を警察署とは違う場所に向かわせ、ハリーに銃を突きつけ

殺害を試みるが、ハリーはなんとか逃れ上司を気絶させる。

その間に白バイ警官の2人がハリーを追跡し追いつく。

港町を舞台にしたカーチェイスが始まる。

気絶した上司は途中でドアが開いた車から放り出される。

ハリーは港の工場に逃げ込み、追ってくる2人と勝負に出る。

ハリーは1人を射殺、その白バイに乗って逃げ回り、

追ってきたもう1人は勢いあまって港に白バイごと落ちて死ぬ。

事件は片付いたと思われたところで、車から落ちて死んだと思われた

上司が銃を持って現れる。

上司は、ハリーを殺すのではなく、裁判で名誉を傷つけ

死刑にさせるためにあえて生かしておくことにする。

上司は車に乗って署に向かうが、ハリーが機転をきかせて、

上司に見えないように爆弾の時限装置を起動させる。

上司の乗った車は1分後、大爆発する。

これで事件はすべて片付いた。

***

02

クリント・イーストウッドの映画は基本西部劇ですね。

この物語も、「悪」には死を持って処するという点で一貫しています。

ただ、この物語が凝っているのは、法の網にかからない

本物の「悪」を警官が裏で罰する「私刑」を行うこと。

いわば「必殺仕事人」の世界ではありますが、いつも捜査で

むやみに銃を使い犯人を射殺することをいとわないハリーであれば、

むしろそちら側につくのでは、と思わされるところが捻ってある。

脚本のひとりは後に「ディア・ハンター」の監督として

オスカーを受賞するマイケル・チミノ。

ハリーはしかし、断る。

「法に穴がないとは言わない。

しかし俺の役目は法を守ることだ」

ハリーが殺すのは確かに犯人だけ。

決して殺人マニアではない。

ここが英雄たるゆえんでしょう。

白バイ警官4人組のリーダー役は、後に

テレビドラマ「刑事スタスキー&ハッチ」で人気者となり、

レコードも出して大ヒットしたデヴィッド・ソウルが演じています。

ラロ・シフリンの音楽は、時代を反映してフュージョンっぽいものです。

面白かったシーンの話。

冒頭、最初の事件の後、ハリーは

新しいパートナーの若手の刑事と昼食を取りに出かける。

出向いた場所が空港のカフェ、どうやらマスターとは顔なじみのよう。

ダーティ・ハリー・シリーズにはハリーが何かを食べるシーンがあり、

そこから事件につながってゆく(巻き込まれる)のが面白い。

今回は空港だが、職員の動きを不審に思ったハリーは、

カフェのマスターに緊急事態を知らせる放送があったことを知らされる。

ハリーが事務所に行くと、国内便の飛行機がハイジャックされたという。

犯人は海外への飛行とパイロットをひとり要求していて、

ハリーは警官であると名乗り、パイロットに扮して機内に乗り込む。

飛行機の操縦経験がまるでないハリーだが、機長の席に着き、

犯人のひとりに銃を突き付けられた状態で滑走路を加速し始める。

副機長はハリーがおかしいと気づき、操縦できるのかと問いただす。

ハリーは、いや、と答えた瞬間急ブレーキをかける。

犯人は前のめりになり、ハリーが殴って気絶させ銃を奪い取る。

もうひとりの犯人は客室最後尾に逃げるが、ハリーに銃で撃たれ死ぬ。

事件本筋とは関係ないのですが、ハリーの強引さと肝っ玉の太さを

描いたエピソードとして面白いし意味があると思いました。

また、飛行機に直接用事はないのに空港に行くというのが、

ここ数年で日本もそういう人が増えてきましたが、アメリカでは

もう40年も前からそういう人がいたのかというのが驚きでした。

射撃大会のシーン。

ハリーは優勝決定戦で新任警官に敗れた後、彼がどんな銃を

使っているのか使わせてほしいと申し入れ、銃を借りる。

大会は建物の中や陰から等身大の人間の的が次々と現れるが、

警官や一般人を撃つと減点、犯人だけを正確に撃つというもの。

ハリーは借りた銃でもう一度挑戦、最後の1発を外してしまう。

しかしそれは、銃痕検査をするべく銃弾を手に入れるために

わざと外したもので、ハリーは夜にその銃弾を取り出しに来た。

そして検査の結果、事件のものと同一の銃だと判明した。

観ていてひとつ疑問が浮かびました。

銃で撃ったのだから、銃痕検査をすれば分かるのではないか。

ところが、警官の銃は銃痕検査をされない、盲点でした。

だから、疑念を抱いたハリーは大会で細工して銃弾を手に入れた。

ハリーは、粗暴なようでかなりの切れ者であるのも分かります。

いやあ、ダーティハリーはやっぱりいいなあ。

03

今回、DVDの日本語吹き替え版で観ました。

映画は3回目だけど吹き替えは初めて。

最近、『刑事コロンボ』を週に1本くらい観ていますが、

コロンボはやはり小池朝雄のあの喋りがいいですよね。

その流れで今回も山田康夫のイーストウッドが聞きたいと。

近年ようやく「吹き替えも文化である」と言われるようになりましたが、

山田康夫のイーストウッドはやっぱり、似てないけどいいですね。

コロンボもピーター・フォークの声とは違うのですが、

似てる似てない以上の何かがありますね。

ただし、テレビ放映の際にカットされたシーンには

吹き替え音声が現存していないらしく、うちのDVDでは、

そこだけ原音声で日本語の字幕が出てきます。

何もしなくても勝手に出てくれるのはありがたいですが、

違和感が、ないといえば嘘になるかな、特に声が変わるのが。

ただ、副産物というか、吹き替えがないカットされたシーンは

なぜカットされたのかを考えると面白かったです。

例えば、この映画では冒頭のシーンからカットされた部分があり、

裁判所で無罪になった建物の外に出た後に

デモの人々と警官それにマスコミの喧噪に覆われるシーンは、

判決の直後、廊下でマスコミと会見をしている部分が

まるまるカットされています。

しかし、そこを抜いて考えると、裁判の後いきなり喧騒に

巻き込まれるように見えるため、それはそれで効果的かもしれない

と思いました。

まあ、カットするのは監督の意に反する部分もあるでしょうけど。

ちなみに、二十歳前後の映画に凝っていた頃に調べたのですが、

当時の地上波2時間枠の映画番組の場合、どの局でも、

実質映画が写っているのは94分で、それ以下の映画の場合は、

断らなくてもノーカットということになっていたはずです。

次はまだ吹き替えで観たことがない1を観るかな。

04

もうひとつ今回気づいたこと。

エンドロールがない。

今の映画にはエンドロールがあるのが普通であり、

エンドロールの最後にオチがあるものもありますね。

ところが今から43年前のこの映画にはない。

エンドロールがないと、映画というよりはテレビ映画みたいで、

あるのに慣れていると何か物足りない、余韻に浸れないですね。

(かようのごとく僕はエンドロール大肯定派です念のため)。

記憶が間違ってなければ、1976年の『タクシー・ドライバー』にも

エンドロールはなかったはず。

エンドロールがいつ頃から始まり、定着したのか。

会社によって違うのか、監督によってか。

まあネットで調べれば分かるのでしょうけど、ここは結論を急がず、

これから気にしながら映画を観てゆきたいと思います。

もう記事が十分に長く、これ以上長くするのもなんだし。

というわけでこの記事もスパッと終わり、最後は今朝の3ショットにて。

05

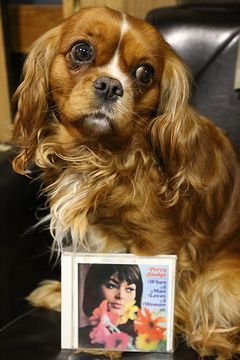

2015年04月16日

『黄金のメロディ マスル・ショールズ』 そしてパーシー・スレッジ

01

『黄金のメロディ マスル・ショールズ』

今週の休みの日、久し振りにDVDで映画を観ました。

今日はその記事です。

この映画は、「ソウルミュージックの聖地」を築き上げ、

ソウルの発展に尽力し貢献したプロデューサー兼作曲家

リック・ホールの回顧録という形で話が進んでゆきます。

最初の映像があまりにも衝撃的でした。

野生動物のドキュメンタリーかと見まごう、大河と森の映像。

音楽といえば、ニューヨークでもロサンゼルスでもロンドンでも、

都会のスタジオで作られるというイメージを持ってしまいますが、

ここはアラバマ州マスル・ショールズ、南部の大自然。

キース・リチャーズのナレーションが入る。

「マスル・ショールズでなぜ素晴らしい音楽ができか、

それは誰にも説明できない。

音楽に選ばれた場所としかいいようがない」

物語は、キース、ミック・ジャガー、U2のボノといった

ロック界でマスル・ショールズが大好きな人や、

マスル・ショールズのハウスバンドであるスワンパーズ、

コーラスの女性、アレサ・フランクリン、ウィルソン・ピケット、

アトランティックのジェリー・ウェクスラーといった

多くの人の証言を当時の映像に交えながら進んでゆきます。

リック・ホールは幼い頃、父が林業従事者で、電気はもちろん風呂も

トイレもない小屋で小さい頃は生活し、父の仕事も手伝っていた。

車を持っていなかったので、いちばん近い街に行くには

10分歩いたバス停からバスに乗るしかなかった。

父には、何でもやることはいちばんになれと言われて育った。

学校では友だちができず、音楽だけが魂の救いであり、

作曲と楽器演奏に没頭するようになった。

地元で頭角を現した彼は小さなスタジオを作り、

ハウスバンドを雇ってレコードを作り始める。

ローカルなヒットに目をつけたアトランティック・レコードの

ジェリー・ウェクスラーと契約し、レコードは全国に出回り、

アメリカ中でヒットを飛ばすようになると、彼の名と

マスル・ショールズという場所が知れ渡るようになる。

ハウスバンドはすべて地元の白人だが、レコードでは

黒人が演奏しているとずっと思われていた。

彼らは後に"Swampers"「スワンパーズ」と呼ばれるようになる。

例えば、ポール・サイモンが後に、あの黒人のバンドを貸してほしいと

頼んできたところ、白人だけどいいかい、と答えた、という具合いに。

当時のマスル・ショールズ、知事が人種差別を認める発言をする土地で、

白人と黒人が最高の音楽を作っていた。

しかし、録音に来た黒人ミュージシャンは、たとえ大物であろうとも、

街中で食事をするのもままならない、そのような時代のことでした。

彼らは次々と大ヒットを飛ばし、成功を収める。

しかし、スワンパーズはジェリー・ウェクスラーに引き抜かれる。

彼らはキャリアアップするために苦渋の決断をし、

リック・ホールの事務所を訪れ、そのことを告げる。

喧嘩別れではないけれど、気まずさが残る「別れ」だった。

02 今日のポーラ

印象的な逸話を幾つか紹介しましょう。

先ずはアレサ・フランクリン。

Columbia時代にジャズスタンダード風の歌を歌っていたものの、

ぱっとしなかったアレサにジェリー・ウェクスラーが目を付け、

アレサがColumbiaとの契約が解除されるとすぐに契約し、

マスル・ショールズに送り込み、Respectなどを含んだアルバム

I NEVER LOVED A WOMANを録音。

これが大ヒットし、「ソウル」歌手としてアレサの才能が開花。

アレサ自身も、人生の最大の転機だったと証言していました。

ただ、録音の時、ハウスバンドのサックス奏者が彼女のことを"Baby"

と呼んだことに当時の夫が激怒、2人でスタジオを去るという事態に。

ホテルに謝罪に行ったリック・ホールは夫とつかみ合いの喧嘩になり、

結局録音の途中で帰ってしまい、この録音は失敗に終わった。

しかしウェクスラーは後日、録音を完遂させるため、バンドが

ニューヨークに呼ばれてあのレコードが出来た、という。

こうした人間臭いエピソードは面白い。

続いてウィルソン・ピケット。

彼は才能に任せた人であり、短気すぐに切れ、マスル・ショールズに

送り込まれた録音の最初はリック・ホールと言い合いをしたものの、

作業が進むうちに意気投合した、という話。

彼が切れやすいのは、イメージ通りでちょっと可笑しかった。

やっぱりそういうイメージってある程度当たるんだなって。

しかしウィルソン・ピケットでいちばん印象的だったのは、

Hey Judeを録音した話。

デュアン・オールマンがマスル・ショールズの音に惚れ込み、

勝手にやって来てスタジオの前にテントを張って寝泊まりし、

勝手に録音に参加していた、というのはいかにも彼らしくて面白い。

そのセッションの際に、デュアンがウィルソン・ピケットに対し、

Hey Judeを録音してみようと話を進めていたのを聞いた

リック・ホールは「なぜビートルズなんか」と最初は拒否。

しかし録音してみるといいグルーヴ感に仕上がった、という。

確かにWPのHey Judeは僕も彼らしくてかなり好きですが、

デュアン・オールマンの発案だったというのは感慨深い。

デュアン・オールマンについていえば、面白かったのが、

当時、白人と黒人が一緒にいることにはもう慣れていたけれど、

ヒッピーがいるのは変な目で見られたという話。

ローリング・ストーンズが或る日突然やって来て、

STICKY FINGERSを録音した話も面白かった。

以降、ロック系のアーティストも多数マスル・ショールズを

訪れて名作傑作を次々と作ることになりました。

僕が好きなのはボブ・ディランのSLOW TRAIN COMINGですね。

レイナード・スキナードはデビュー作をマスル・ショールズで録音。

その中にはかのFreebirdも含まれていて、リック・ホールは

この曲をシングルとして売り出したいと考えていた。

しかしレコード会社が、9分もある長い曲をシングルとして出すことを

認めず、デビューの話はご破算、レイナード・スキナードは

マスル・ショールズを去る、という失敗例として紹介されています。

彼らは後にアル・クーパーのプロデュースでアルバムを

録り直してデビューし大成功を収めただけ、なおのこと。

しかし、スキナードはメンバーの3人が飛行機事故で亡くなるという

悲劇に見舞われ、リック・ホールは、彼らがマスル・ショールズに

残した音源をFIRST...AND LASTとしてレコード化した。

スキナードの代表曲Sweet Home Alabamaにはこんな歌詞が。

"Now Muscle Shoals has got the Swampers

And they've been known to pick a song or two "

「マスル・ショールズにはスワンパーズがいるんだぜ。

奴らは音楽が何たるかをよく知っている連中だ」

へえ、知らなかった、この曲は歌詞を読んで追ったことがなかったので。

ニール・ヤングのSouthern Manへのアンサーソングであるのは

知っていましたが、そういう深い曲だったんだって感心しました。

映画の最後の話、してもいいのかな、どうだろう。

物語ではないのであっと驚く結末というものでもない、

今回は敢えて書かせていただきますが、知りたくない方は

***の間は飛ばして読んでください。

***

映画の中では現代。

リック・ホールと気まずい別れを遂げたスワンパーズの生き残りが、

かつてのボスと事務所に向かって歩き始める。

彼らは再会、リック・ホールはハグしながら3人を迎え入れる。

そして、マスル・ショールズの伝説を今後語りついてゆく

アリシア・キーズの歌を、4人で録音する。

***

このシーンで涙してしまいました。

僕は、「友情もの」に弱いんですよね。

しかもそこで歌っていたのがアリシア・キーズだったというのがいい。

彼女も「ファン」として幾度かコメントが挿入されていたのですが、

それがこの最後につながるという伏線がよかったですね。

彼女の大ファンでよかった、とも思いましたが(笑)。

最後にリック・ホールが言う。

「都会に出たいと思ったことはない。

だって、わざわざ来てくれるのだから」

素っ気なようで自信と誇りに満ちた言葉。

当たり前のことをして生きて行けた幸せへの感謝。

それは、シンプルでありながらいつまでも心に響いてくる

マスル・ショールズの音楽そのものといえるでしょうね。

もう大絶賛、何度も観たい映画ですね。

記事を書いていて、なんだか足りない気がしてきたし。

ただ、ひとつだけちょっと引っかかることが。

邦題『黄金の「メロディ」 マスル・ショールズ』

この「メロディ」は少し違うと、観終って感じました。

キースやボノが熱く語っていたのは、スワンパーズの持つ

「グルーヴ感」の素晴らしさであり、僕も観ていて途中から、

そこが鍵であると思うようになっていたから。

最後にもうひとつ、印象に残った逸話を紹介します。

映画を観た方は、なぜあの話をしないのかと思うかもですが。

パーシー・スレッジのWhen A Mane Loves A Woman。

彼の歌唱は、上手いとは言えないけれど味がある、と、

だいたいの本などにそう表現されています。

彼は歌手になる前は病院で働いていて、夜の消灯前に

患者に歌を歌って聞かせるとみんな喜んだという心温まる逸話で、

彼は元々歌手志望ではなかったことが明らかにされます。

しかし、この曲を聴くと、歌の「よさ」には、技術的に上手いかどうかとは

違う魅力があることが分かります。

そんな声の魅力をレコードに刻み付けてヒットさせたリック・ホールの

既成の概念に囚われない姿勢が独特であり、成功の秘訣でもあり、

そして音楽の幅を広げることになったのだと。

そのパーシー・スレッジが、2015年4月14日、亡くなりました。

以下はAFPニュースからの引用です。

なお、引用者は改行や表記変更など適宜手を加えています。

***

米歌手パーシー・スレッジ氏死去、「男が女を愛する時」が大ヒット

米ソウル歌手、パーシー・スレッジ(Percy Sledge)氏が14日、

米ルイジアナ州バトンルージュの自宅で亡くなった。

74歳だった。

長くマネジメントを担当してきた

スティーブ・グリーン(Steve Green)氏が発表した。

1966年の「男が女を愛する時(When a Man Loves a Woman)」

などのヒット曲で知られる。

リーン氏がAFPに明かしたところによると、

肝臓がんとの闘病生活が1年以上続いていたという。

「スローソウルの帝王」と呼ばれたスレッジ氏は2005年、

U2やプリテンダーズと並びロックの殿堂入り。

また米誌ローリング・ストーンが選ぶ史上最高の500曲で、

「男が女を愛する時」は53位にランクインしている。

***

この映画を観たのはDVDを買ったからで、DVDを買うことは

出てすぐに決めていたのですが、ようやく2週間前に買いました。

そして僕としては意外と早く買ってから観たのですが、

まさか、その同じ週に、重要な出演者の一人であった

パーシー・スレッジが亡くなるなんて・・・

映画を観ていて、この方はまだお元気だったはず、

と思ったのですが、闘病中だったのですね。

こういう偶然もあるんだなあ、でも悲しくなる。

正直僕は、パーシー・スレッジはCD1枚しか持っていないですが、

映画を観て、彼への思いが強くなりました。

今回、この映画の記事を彼に捧げたいと思います。

R.I.P.

03

『黄金のメロディ マスル・ショールズ』

今週の休みの日、久し振りにDVDで映画を観ました。

今日はその記事です。

この映画は、「ソウルミュージックの聖地」を築き上げ、

ソウルの発展に尽力し貢献したプロデューサー兼作曲家

リック・ホールの回顧録という形で話が進んでゆきます。

最初の映像があまりにも衝撃的でした。

野生動物のドキュメンタリーかと見まごう、大河と森の映像。

音楽といえば、ニューヨークでもロサンゼルスでもロンドンでも、

都会のスタジオで作られるというイメージを持ってしまいますが、

ここはアラバマ州マスル・ショールズ、南部の大自然。

キース・リチャーズのナレーションが入る。

「マスル・ショールズでなぜ素晴らしい音楽ができか、

それは誰にも説明できない。

音楽に選ばれた場所としかいいようがない」

物語は、キース、ミック・ジャガー、U2のボノといった

ロック界でマスル・ショールズが大好きな人や、

マスル・ショールズのハウスバンドであるスワンパーズ、

コーラスの女性、アレサ・フランクリン、ウィルソン・ピケット、

アトランティックのジェリー・ウェクスラーといった

多くの人の証言を当時の映像に交えながら進んでゆきます。

リック・ホールは幼い頃、父が林業従事者で、電気はもちろん風呂も

トイレもない小屋で小さい頃は生活し、父の仕事も手伝っていた。

車を持っていなかったので、いちばん近い街に行くには

10分歩いたバス停からバスに乗るしかなかった。

父には、何でもやることはいちばんになれと言われて育った。

学校では友だちができず、音楽だけが魂の救いであり、

作曲と楽器演奏に没頭するようになった。

地元で頭角を現した彼は小さなスタジオを作り、

ハウスバンドを雇ってレコードを作り始める。

ローカルなヒットに目をつけたアトランティック・レコードの

ジェリー・ウェクスラーと契約し、レコードは全国に出回り、

アメリカ中でヒットを飛ばすようになると、彼の名と

マスル・ショールズという場所が知れ渡るようになる。

ハウスバンドはすべて地元の白人だが、レコードでは

黒人が演奏しているとずっと思われていた。

彼らは後に"Swampers"「スワンパーズ」と呼ばれるようになる。

例えば、ポール・サイモンが後に、あの黒人のバンドを貸してほしいと

頼んできたところ、白人だけどいいかい、と答えた、という具合いに。

当時のマスル・ショールズ、知事が人種差別を認める発言をする土地で、

白人と黒人が最高の音楽を作っていた。

しかし、録音に来た黒人ミュージシャンは、たとえ大物であろうとも、

街中で食事をするのもままならない、そのような時代のことでした。

彼らは次々と大ヒットを飛ばし、成功を収める。

しかし、スワンパーズはジェリー・ウェクスラーに引き抜かれる。

彼らはキャリアアップするために苦渋の決断をし、

リック・ホールの事務所を訪れ、そのことを告げる。

喧嘩別れではないけれど、気まずさが残る「別れ」だった。

02 今日のポーラ

印象的な逸話を幾つか紹介しましょう。

先ずはアレサ・フランクリン。

Columbia時代にジャズスタンダード風の歌を歌っていたものの、

ぱっとしなかったアレサにジェリー・ウェクスラーが目を付け、

アレサがColumbiaとの契約が解除されるとすぐに契約し、

マスル・ショールズに送り込み、Respectなどを含んだアルバム

I NEVER LOVED A WOMANを録音。

これが大ヒットし、「ソウル」歌手としてアレサの才能が開花。

アレサ自身も、人生の最大の転機だったと証言していました。

ただ、録音の時、ハウスバンドのサックス奏者が彼女のことを"Baby"

と呼んだことに当時の夫が激怒、2人でスタジオを去るという事態に。

ホテルに謝罪に行ったリック・ホールは夫とつかみ合いの喧嘩になり、

結局録音の途中で帰ってしまい、この録音は失敗に終わった。

しかしウェクスラーは後日、録音を完遂させるため、バンドが

ニューヨークに呼ばれてあのレコードが出来た、という。

こうした人間臭いエピソードは面白い。

続いてウィルソン・ピケット。

彼は才能に任せた人であり、短気すぐに切れ、マスル・ショールズに

送り込まれた録音の最初はリック・ホールと言い合いをしたものの、

作業が進むうちに意気投合した、という話。

彼が切れやすいのは、イメージ通りでちょっと可笑しかった。

やっぱりそういうイメージってある程度当たるんだなって。

しかしウィルソン・ピケットでいちばん印象的だったのは、

Hey Judeを録音した話。

デュアン・オールマンがマスル・ショールズの音に惚れ込み、

勝手にやって来てスタジオの前にテントを張って寝泊まりし、

勝手に録音に参加していた、というのはいかにも彼らしくて面白い。

そのセッションの際に、デュアンがウィルソン・ピケットに対し、

Hey Judeを録音してみようと話を進めていたのを聞いた

リック・ホールは「なぜビートルズなんか」と最初は拒否。

しかし録音してみるといいグルーヴ感に仕上がった、という。

確かにWPのHey Judeは僕も彼らしくてかなり好きですが、

デュアン・オールマンの発案だったというのは感慨深い。

デュアン・オールマンについていえば、面白かったのが、

当時、白人と黒人が一緒にいることにはもう慣れていたけれど、

ヒッピーがいるのは変な目で見られたという話。

ローリング・ストーンズが或る日突然やって来て、

STICKY FINGERSを録音した話も面白かった。

以降、ロック系のアーティストも多数マスル・ショールズを

訪れて名作傑作を次々と作ることになりました。

僕が好きなのはボブ・ディランのSLOW TRAIN COMINGですね。

レイナード・スキナードはデビュー作をマスル・ショールズで録音。

その中にはかのFreebirdも含まれていて、リック・ホールは

この曲をシングルとして売り出したいと考えていた。

しかしレコード会社が、9分もある長い曲をシングルとして出すことを

認めず、デビューの話はご破算、レイナード・スキナードは

マスル・ショールズを去る、という失敗例として紹介されています。

彼らは後にアル・クーパーのプロデュースでアルバムを

録り直してデビューし大成功を収めただけ、なおのこと。

しかし、スキナードはメンバーの3人が飛行機事故で亡くなるという

悲劇に見舞われ、リック・ホールは、彼らがマスル・ショールズに

残した音源をFIRST...AND LASTとしてレコード化した。

スキナードの代表曲Sweet Home Alabamaにはこんな歌詞が。

"Now Muscle Shoals has got the Swampers

And they've been known to pick a song or two "

「マスル・ショールズにはスワンパーズがいるんだぜ。

奴らは音楽が何たるかをよく知っている連中だ」

へえ、知らなかった、この曲は歌詞を読んで追ったことがなかったので。

ニール・ヤングのSouthern Manへのアンサーソングであるのは

知っていましたが、そういう深い曲だったんだって感心しました。

映画の最後の話、してもいいのかな、どうだろう。

物語ではないのであっと驚く結末というものでもない、

今回は敢えて書かせていただきますが、知りたくない方は

***の間は飛ばして読んでください。

***

映画の中では現代。

リック・ホールと気まずい別れを遂げたスワンパーズの生き残りが、

かつてのボスと事務所に向かって歩き始める。

彼らは再会、リック・ホールはハグしながら3人を迎え入れる。

そして、マスル・ショールズの伝説を今後語りついてゆく

アリシア・キーズの歌を、4人で録音する。

***

このシーンで涙してしまいました。

僕は、「友情もの」に弱いんですよね。

しかもそこで歌っていたのがアリシア・キーズだったというのがいい。

彼女も「ファン」として幾度かコメントが挿入されていたのですが、

それがこの最後につながるという伏線がよかったですね。

彼女の大ファンでよかった、とも思いましたが(笑)。

最後にリック・ホールが言う。

「都会に出たいと思ったことはない。

だって、わざわざ来てくれるのだから」

素っ気なようで自信と誇りに満ちた言葉。

当たり前のことをして生きて行けた幸せへの感謝。

それは、シンプルでありながらいつまでも心に響いてくる

マスル・ショールズの音楽そのものといえるでしょうね。

もう大絶賛、何度も観たい映画ですね。

記事を書いていて、なんだか足りない気がしてきたし。

ただ、ひとつだけちょっと引っかかることが。

邦題『黄金の「メロディ」 マスル・ショールズ』

この「メロディ」は少し違うと、観終って感じました。

キースやボノが熱く語っていたのは、スワンパーズの持つ

「グルーヴ感」の素晴らしさであり、僕も観ていて途中から、

そこが鍵であると思うようになっていたから。

最後にもうひとつ、印象に残った逸話を紹介します。

映画を観た方は、なぜあの話をしないのかと思うかもですが。

パーシー・スレッジのWhen A Mane Loves A Woman。

彼の歌唱は、上手いとは言えないけれど味がある、と、

だいたいの本などにそう表現されています。

彼は歌手になる前は病院で働いていて、夜の消灯前に

患者に歌を歌って聞かせるとみんな喜んだという心温まる逸話で、

彼は元々歌手志望ではなかったことが明らかにされます。

しかし、この曲を聴くと、歌の「よさ」には、技術的に上手いかどうかとは

違う魅力があることが分かります。

そんな声の魅力をレコードに刻み付けてヒットさせたリック・ホールの

既成の概念に囚われない姿勢が独特であり、成功の秘訣でもあり、

そして音楽の幅を広げることになったのだと。

そのパーシー・スレッジが、2015年4月14日、亡くなりました。

以下はAFPニュースからの引用です。

なお、引用者は改行や表記変更など適宜手を加えています。

***

米歌手パーシー・スレッジ氏死去、「男が女を愛する時」が大ヒット

米ソウル歌手、パーシー・スレッジ(Percy Sledge)氏が14日、

米ルイジアナ州バトンルージュの自宅で亡くなった。

74歳だった。

長くマネジメントを担当してきた

スティーブ・グリーン(Steve Green)氏が発表した。

1966年の「男が女を愛する時(When a Man Loves a Woman)」

などのヒット曲で知られる。

リーン氏がAFPに明かしたところによると、

肝臓がんとの闘病生活が1年以上続いていたという。

「スローソウルの帝王」と呼ばれたスレッジ氏は2005年、

U2やプリテンダーズと並びロックの殿堂入り。

また米誌ローリング・ストーンが選ぶ史上最高の500曲で、

「男が女を愛する時」は53位にランクインしている。

***

この映画を観たのはDVDを買ったからで、DVDを買うことは

出てすぐに決めていたのですが、ようやく2週間前に買いました。

そして僕としては意外と早く買ってから観たのですが、

まさか、その同じ週に、重要な出演者の一人であった

パーシー・スレッジが亡くなるなんて・・・

映画を観ていて、この方はまだお元気だったはず、

と思ったのですが、闘病中だったのですね。

こういう偶然もあるんだなあ、でも悲しくなる。

正直僕は、パーシー・スレッジはCD1枚しか持っていないですが、

映画を観て、彼への思いが強くなりました。

今回、この映画の記事を彼に捧げたいと思います。

R.I.P.

03

2015年02月20日

映画『5つの銅貨』

01

昨日は休み、久し振りにDVDで映画を観ました。

『5つの銅貨』

1960年アメリカ(パラマウント)

主演ダニー・ケイ

きっかけは、先週だったかな、「ベストヒットUSA」で

この映画のシーンが流されていたこと。

番組では、ダニー・ケイとルイ・アームストロングによる

「聖者の行進」のシーンを、音楽の歴史を垣間見る

ビデオクリップ的なものとして流していたのを観て、

「このシーンはこの映画だったのか!」と頭の中でつながりました。

映画の存在自体は父が好きで昔よく話していて知っていたし、

「聖者の行進」も父がよく口ずさんでいて小さい頃から知っていたけれど、

そういえば映画は観たことがなかったなあと。

いつものコーチャンフォーにDVDがあったので購入。

今回は珍しく(笑)、すぐその日に観ました。。

感想、意外なことに最後は涙が出ました、よかった、感動した。

意外なことにというのは、僕はこれは単なるミュージカル映画だと

ずっと思っていたからですが、実は家族ドラマだったとは。

あらすじを書きますが、結末は読みたくない方もいらっしゃると思い、

◆と◆の間に結末を普通の状態では見えない白い文字で書きます。

もし結末を知りたい方は、◆と◆の間をドラッグしていただくと

白い文字が反転して読めるようになるので、それで読んでください。

舞台は1930年年代から40年代のアメリカ。

ダニー・ケイ扮するレッド・ニコルズはコルネット奏者で歌手。

ユタ州から一旗揚げるべくニューヨークに出てきたものの、

我が強く周りになじもうとしない上に田舎者呼ばわりされ、

ルイ・アームストロングの出るクラブで自らのコルネットを持って

勝手にステージに上がって演奏してしまう始末。

しかし、演奏が上手いことをそこでサッチモに認められる。

レッドはまた、ニューヨークに出てすぐに、彼が雇われた楽団の

歌手だったバーバラ・ベル・ゲデス演じるボビーと結婚する。

2人で音楽で食べていくためにラジオやレコーディングの

仕事を次々とこなしてゆくが、レッドはその性格もあって

失敗を繰り返し、一時干されてしまう。

そんな或る日、ボビーがレッドに内緒で音楽仲間をカフェに呼び集め

旦那の仕事を探してくれるように頼むが、そこにレッド本人が現れ、

へそを曲げてしまい話は一度お流れになりかける。

しかし、レッドが編曲した譜面を見たバンドのメンバーは各パートを

アカペラで歌ってみるとこれが意外とよく、これでいこうとなる。

その譜面は以前の楽団のマスターには見向きもされなかったもの。

バンドのメンバーにはグレン・ミラー、ベニー・グッドマンなど、

後に大物になる人物が含まれていた。

彼らは「レッド・ニコルズ&ファイヴ・ペニーズ」と名乗り、

全米で大人気を博し、ツアーに明け暮れる日々を送ることになる。

一方妊娠していたボビーは当初は旦那に内緒でツアーをしていたが、

休んで女の子を出産。

レッドは家族のために楽団をやめると言うが、ボビーに、ほんとうに

やりたいことは何と聞かれてしばし悩み、結局、バンドを続けることに。

娘も当初はツアーバスで一緒に行動していたが、ボビーが学校に

通わせたいというので、寄宿舎のある学校に入学させる。

両親と離ればなれになり電話で声を聞くだけになった娘は、

寂しさも重なって体調を壊し、小児麻痺と診断される。

レッドはこの時、音楽を辞め、「堅気」の仕事に就くことを決意。

彼は、サンフランシスコの金門橋の上からコルネットを海に捨てる。

造船所で働きながら娘のリハビリに付き合う父親となったレッド。

しかし、彼が務める工場で造った軍艦の出陣式に、かつて自分の

「部下」で今は人気者のグレン・ミラー楽団がやって来る。

レッドはそれを聴こうとせず、娘の誕生日だからと帰宅。

その時、彼は音楽への思いを完全に断ち切れていないことを悟る。

家では娘の誕生パーティに学校の友だちが招かれていて、

レコードをかけて楽しく踊ろうということで

ボビーはその時、グレン・ミラーもベニー・グッドマンも昔はお父さん

つまりレッドのバンドにいた、レッドはすごい人だったと昔話をするが、

若い子は誰も信じない。

そこへレッドが帰宅、子ども相手に自慢話をするが半ば無視され、

ボビーが出したコルネットを吹いても音がまともに出ない。

娘の友だちはあきれてみな帰ってしまった。

レッドは、ボビーと話し合い、もう一度ステージに立つことを決意。

かつてのバンド仲間がその場を用意してくれたが、客はたった2人。

奥さんと娘だけだったが、2人のためにも演奏してほしいと請われる。

◆演奏が始まると、ルイ・アームストロングがバンドを引き連れ

店の外からマーチングバンドさながらに入場してくる。

レッドは「かつての仲間」の姿を見て楽しさを思い出し乗って来た。

その時、レッドには内緒にしていたことがボビーに明かされる。

娘が自力で立てるようになっていたのだ。

振り向いてわが娘を見たレッドは、ボビーが歌う「5つの銅貨」に

合わせて2人でダンスをする。

そして楽しい演奏が続くうちに映画はThe End◆

前半はダニー・ケイに対して「おいおいこいつったら」と少し

ひやひやしながらも、音楽にひたりながら楽しく観ていました。

基本的に僕は、実生活でも「俺が俺が」という人が苦手なのです。

しかし、娘が病気になってからは音楽もBGMだけのシリアスな

ドラマになり、こちらも気持ちが重たくなりました。

予備知識なしで観たので、ここが意外で驚いた部分でした。

最初のうちは、娘を病気にすることなんてないじゃないか、

ここまでしなくても話はできるのではないか、とすら思いました。

でもそこで僕は、自分も齢をとって涙もろくなったのかなあ、と。

でも、家族を大切にするという普遍的なテーマを、

音楽業界という当時ではまだ新しい生活スタイルを通して見せる

というのは新しい手法であり、これはこれでいいと思うようになりました。

02

この映画で、音楽についていろいろなことを考えました。

ひとつは、ミュージシャンがツアーに出ると家族と過ごす時間がない、

というまあ当たり前のこと。

実際、僕が行ったシェリル・クロウの2008年12月のコンサートも、

終わると家に帰って子ども(養子)と会えると、シェリルが嬉しそうに

話していて、それはよかった、と、その姿を想像しつつ思いました。

家族と過ごしたいからツアーをやめたというミュージシャンの話も

少なからず本やネットで読んだり聞いたことがあります。

でも、映画で映像として台詞付きで観ると、そういうことが

単なる話を越え、リアリティを持って伝わってきました。

この期に及んで、そうかあの時のシェリルはどれほど子どもさんに

会いたかったんだろうと気づかされました。

しかも、1960年の映画、舞台設定はもう少し前ですが、ということは

ビートルズが出現して音楽が大きなビジネスになる少し前のことで、

これは音楽業界の将来を予見していたと捉えることもできます。

もちろんそういうことがあったから映画になったのでしょうけど、

まだ一般の人がそこまで思い描くほとでもなかった。

悲しいかな、僕が知っているロックスターのほとんどすべての人は

一度は離婚経験がある、ということをあらためて考えさせられました。

もうひとつ、ジャズについて。

以前、中村とうようさんの本でこんなことを読みました。

「ジャズという音楽は、昔はポップスだったが、芸術性に走ったことで

自らポップスの看板を下ろしてしまい、閉鎖的になった」

ジャズは高尚なものというイメージは、僕自身、やはり昔はありました。

一度聴いてしまえば気軽に気楽に聴ける楽しい音楽なのですが、

少なくとも僕が二十歳くらいの頃までは、そんなこと言ってはいけない

という雰囲気があったようにも感じています。

CDの時代になってそれが解かれたわけですが、この映画を観ると、

かつてはラジオでの最大の娯楽が音楽であり、その音楽は今では

「ジャズ」に分類されるものであること、学生が踊るのにいい音楽は

ジャズだった、ということが分かります。

というより、当時はクラシックではない、他のどの分野でもない

ポピュラー音楽をジャズと呼んだ、というのがより近いのかもしれません。

今でいうスタンダードも、ジャズ的なものというイメージになりますが、

そもそもはただの歌だったかもしれないし。

フォークが出てきて売れるのも、R&Bがポップスになったのも

確か1950年代に入ってからのことだから、この映画の舞台の当時は

大衆音楽=ジャズだったのでしょう。

音楽のスタイルの違いも僕には興味深かった。

ダニー・ケイが最初の楽団長に無視された楽曲のアレンジしは

ディクシー風でしたが、当時のニューヨークでは流行りではなかったのか、

あるいは単に楽団長の好みかもしれないけれど、いずれにせよ

アメリカの音楽界にはそういう地域性があるのだと分かりました。

後にそれがヒットしたのは、地域性を飛び出して流行したということ。

ルイ・アームストロング本人が出ていて行進するというのは、

ディクシー風で人気者になるという伏線だったのかと気づかされます。

そして、実はサッチモのクラブでのライヴは人気があったように、

一方でニューヨークの人は新しいものに敏感であり、楽団長が

そういう耳を持っていなかったことへの皮肉にもなっているわけです。

それで思いましたが、この映画が作られた1960年といえば

もうロックンロールも誕生し人気を博していたわけですが、当時の

アメリカでは既に懐古趣味が起こっていた、ということもしれないですね。

03

今日のA公園の風景、いい天気の1日でした。

さて、閑話休題としていいのかな、僕としてはいいのですが。

この映画の見所はなんといってもルイ・アームストロングでしょう。

本人役で出演しているというか、本人そのものですが、

にこやかな顔、白く大きな歯、歌う時の仕草など、

人間としての魅力があまりにもあり過ぎる。

ポール・マッカートニー同様、サッチモも、ショービジネス云々以前に

生来、人間として人を楽しませることに長けている人なのだと。

ダニー・ケイが売れた後のステージで、トランペットを吹くサッチモ。

終演後に彼を先頭にバンドが列をなして退場していくシーンは、

そうか、これがニューオーリンズのセカンドラインの元なんだ、

と分かり、そのシーンが大好きになりました。

おっとここでまた白文字が出ますので反転させて読んでください。

◆サッチモが列をなして退場するシーンが、ラストシーンの

店の外から入場して来るシーンの伏線になっていたことが分かり

そこにも感動しました。◆

「セカンドライン」を説明すると、ニューオーリンズでは葬儀の際に

遺体と遺族の後ろにマーチングバンドが続き、行きには

もの悲しい音楽を奏でながら行進する。

埋葬が終わって街に帰る際には一転して明るい曲を奏で、

街の人もその列に加わって一緒に踊って歌いながら

死者を明るく天国に送り出す、という風習があります。

その「2番目の列」にいるマーチングバンドが「セカンドライン」であり、

彼らが奏でる独特のリズム感を持った音楽のこともまた

「セカンドライン」と呼ばれるようになった、というものです。

ドクター・ジョンやネヴィル・ブラザースがその系譜ですね。

この映画では葬式の行進のシーンはないのですが、

サッチモのバンドの行進はまさにそれを想起させてくれました。

「聖者の行進」、When The Saints Go Marching In、

父がよく口ずさんでいたと話しました。

♪ Oh when the saints go marching in

Oh when the saints go marching in

ここまでは知っていて僕もよく口ずさむのですが、

その先を知らなかったので、今回覚えました。

♪ I want to be in that number

Oh when the saints go marching in

歌詞はネットで見ると何通りかあるようですが、後半は同じで、

ここではこう歌っていました。

街を行進する「セカンドライン」に加わりたい、ということですね。

「聖者の行進」には「聖者が街にやって来る」という

邦題もありますが、これは、「街」と"march"をかけた一種の駄洒落、

でもなかなかウィットに富んでいていい邦題ですよね。

余談ですが、アイアン・メイデンのThe Number Of The Beastの

歌い出しの歌エロが「聖者の行進」に似ているといつも話しますが、

「本家」の歌詞に"number"という言葉が出てくるのは

果たして偶然なのだろうか、と、また悩みが深まりました。

2番以降はダニー・ケイとサッチモのかけあいですが、

ブラームスがどうの、ショパン、ラフマニノフ、ハチャトウリアン

などなどクラシックの作曲家を次々とダニ-・ケイが例に出し、

それにサッチモが答える、あるいはその逆というのが面白い。

でも、僕はブラームスも大好きだなあ(笑)。

僕は、サッチモはもっと大男だとずっと思っていたのですが、

実際はむしろ小柄で、ダニー・ケイと並ぶとサッチモはダニーの

眉毛くらいまでの高さしかないのが意外でした。

痩せてはいない、年相応にお腹は出ていましたが、

でも決して大男ではなかった。

僕はマディ・ウォーターズと混同していたのかな・・・

でも、親近感を覚え、人として魅了されました。

動きがなんとなく年配の猫みたいだな、と思ったり(笑)。

もっとライヴ映像を観てみたいですね。

それとこの映画のサントラも出ているので、買って聴こう。

ダニー・ケイもそれと意識して観たのは初めてかな。

そもそも彼の名前を知ったのがこの映画だったから。

亡くなられた谷啓は彼に憧れていて、その芸名は

「ダニー・ケイ」からとったというのは有名な話ですが、

なるほど、コメディのセンスも持ちながら演奏が上手く、その上

シリアスな色にも彼らしさがあり、憧れるのも納得できました。

スマートですね、むしろ最初の田舎者の役は似合わない。

そういえば、彼がニューヨークに出てきた時の逸話で、

実は酒を生まれて一度も飲んだことがないと分かるのですが、

ユタ州出身でモルモン教だからなのかな、と想像させられ、

そういう部分でもアメリカが垣間見えました。

実際は全員がモルモン教徒ではないとは思うのだけど、

そうしたステレオタイプが昔は話を単純化するのにむしろ

役に立っていたのだろう、ということも。

ここで「聖者の行進」のYou-Tube映像を2つ。

♪

最初は映画のそのシーンです。

補足すると、娘を夜のクラブに連れていっては行けないと、

ダニー・ケイは奥さんに言われていたのですが、

その禁を破ったという話の流れがこのシーンです。

♪

続いて、これはYou-Tubeで見つけたもの。

映画『5つの銅貨』が話題になったことを受けた

1961年のおそらくテレビ番組のライヴだと思われます。

2人のかけあいが再現されていてひたすら楽しいし、2人とも本当に

共演できたことがよかったと思っていることが伝わってきます。

実はですね、1枚買うと1580円が3枚で3090円対象商品だったので、

あと2枚、音楽映画のDVDを買いました。

1本は観たことがあるもの、もう1本は観たことがなかったけれど、

小林信彦さんが「意外とよかった」と書いていたものでした。

ほんとうによかったですよ。

久し振りに映画を観て泣いたし、まだハリウッド映画がいい時代、

しかも音楽がこれ以上ないくらいに楽しいものでした。

何より、実は密かにアメリカのルーツ音楽に大きな興味がある

僕としては、その部分でも勉強になりいろいろ考えさせられました。

今年はなんとか時間を作って、映画もまた観てゆきたいですね。

ただ、この齢になると、まだ観たことがない映画よりも、

一度以上観てよかったのをまた観たいと思うことが多いですね。

そういうのはDVDがあるのでお金もかからないし。

この映画は、自分でも観たことがないことが意外でもあったし、

何より僕は、自分が生まれる前の映画を観ることには

まったく心的抵抗がない、むしろそういう映画の方が好きなので、

すんなりと、すぐに観ることができました。

そういうわけで、僕のBLOGに新しい映画を期待されている方、

残念ながら、お応えできないことも多少(多々)あるかと思います。

最後はポーラ。

お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、今回は

"Saints"、ニューオーリンズ・セインツの犬のぬいぐるみと

DVDと犬たち、という写真になっています。

ただ、ポーラとマーサの服はセインツのものではないのですが・・・

04

昨日は休み、久し振りにDVDで映画を観ました。

『5つの銅貨』

1960年アメリカ(パラマウント)

主演ダニー・ケイ

きっかけは、先週だったかな、「ベストヒットUSA」で

この映画のシーンが流されていたこと。

番組では、ダニー・ケイとルイ・アームストロングによる

「聖者の行進」のシーンを、音楽の歴史を垣間見る

ビデオクリップ的なものとして流していたのを観て、

「このシーンはこの映画だったのか!」と頭の中でつながりました。

映画の存在自体は父が好きで昔よく話していて知っていたし、

「聖者の行進」も父がよく口ずさんでいて小さい頃から知っていたけれど、

そういえば映画は観たことがなかったなあと。

いつものコーチャンフォーにDVDがあったので購入。

今回は珍しく(笑)、すぐその日に観ました。。

感想、意外なことに最後は涙が出ました、よかった、感動した。

意外なことにというのは、僕はこれは単なるミュージカル映画だと

ずっと思っていたからですが、実は家族ドラマだったとは。

あらすじを書きますが、結末は読みたくない方もいらっしゃると思い、

◆と◆の間に結末を普通の状態では見えない白い文字で書きます。

もし結末を知りたい方は、◆と◆の間をドラッグしていただくと

白い文字が反転して読めるようになるので、それで読んでください。

舞台は1930年年代から40年代のアメリカ。

ダニー・ケイ扮するレッド・ニコルズはコルネット奏者で歌手。

ユタ州から一旗揚げるべくニューヨークに出てきたものの、

我が強く周りになじもうとしない上に田舎者呼ばわりされ、

ルイ・アームストロングの出るクラブで自らのコルネットを持って

勝手にステージに上がって演奏してしまう始末。

しかし、演奏が上手いことをそこでサッチモに認められる。

レッドはまた、ニューヨークに出てすぐに、彼が雇われた楽団の

歌手だったバーバラ・ベル・ゲデス演じるボビーと結婚する。

2人で音楽で食べていくためにラジオやレコーディングの

仕事を次々とこなしてゆくが、レッドはその性格もあって

失敗を繰り返し、一時干されてしまう。

そんな或る日、ボビーがレッドに内緒で音楽仲間をカフェに呼び集め

旦那の仕事を探してくれるように頼むが、そこにレッド本人が現れ、

へそを曲げてしまい話は一度お流れになりかける。

しかし、レッドが編曲した譜面を見たバンドのメンバーは各パートを

アカペラで歌ってみるとこれが意外とよく、これでいこうとなる。

その譜面は以前の楽団のマスターには見向きもされなかったもの。

バンドのメンバーにはグレン・ミラー、ベニー・グッドマンなど、

後に大物になる人物が含まれていた。

彼らは「レッド・ニコルズ&ファイヴ・ペニーズ」と名乗り、

全米で大人気を博し、ツアーに明け暮れる日々を送ることになる。

一方妊娠していたボビーは当初は旦那に内緒でツアーをしていたが、

休んで女の子を出産。

レッドは家族のために楽団をやめると言うが、ボビーに、ほんとうに

やりたいことは何と聞かれてしばし悩み、結局、バンドを続けることに。

娘も当初はツアーバスで一緒に行動していたが、ボビーが学校に

通わせたいというので、寄宿舎のある学校に入学させる。

両親と離ればなれになり電話で声を聞くだけになった娘は、

寂しさも重なって体調を壊し、小児麻痺と診断される。

レッドはこの時、音楽を辞め、「堅気」の仕事に就くことを決意。

彼は、サンフランシスコの金門橋の上からコルネットを海に捨てる。

造船所で働きながら娘のリハビリに付き合う父親となったレッド。

しかし、彼が務める工場で造った軍艦の出陣式に、かつて自分の

「部下」で今は人気者のグレン・ミラー楽団がやって来る。

レッドはそれを聴こうとせず、娘の誕生日だからと帰宅。

その時、彼は音楽への思いを完全に断ち切れていないことを悟る。

家では娘の誕生パーティに学校の友だちが招かれていて、

レコードをかけて楽しく踊ろうということで

ボビーはその時、グレン・ミラーもベニー・グッドマンも昔はお父さん

つまりレッドのバンドにいた、レッドはすごい人だったと昔話をするが、

若い子は誰も信じない。

そこへレッドが帰宅、子ども相手に自慢話をするが半ば無視され、

ボビーが出したコルネットを吹いても音がまともに出ない。

娘の友だちはあきれてみな帰ってしまった。

レッドは、ボビーと話し合い、もう一度ステージに立つことを決意。

かつてのバンド仲間がその場を用意してくれたが、客はたった2人。

奥さんと娘だけだったが、2人のためにも演奏してほしいと請われる。

◆演奏が始まると、ルイ・アームストロングがバンドを引き連れ

店の外からマーチングバンドさながらに入場してくる。

レッドは「かつての仲間」の姿を見て楽しさを思い出し乗って来た。

その時、レッドには内緒にしていたことがボビーに明かされる。

娘が自力で立てるようになっていたのだ。

振り向いてわが娘を見たレッドは、ボビーが歌う「5つの銅貨」に

合わせて2人でダンスをする。

そして楽しい演奏が続くうちに映画はThe End◆

前半はダニー・ケイに対して「おいおいこいつったら」と少し

ひやひやしながらも、音楽にひたりながら楽しく観ていました。

基本的に僕は、実生活でも「俺が俺が」という人が苦手なのです。

しかし、娘が病気になってからは音楽もBGMだけのシリアスな

ドラマになり、こちらも気持ちが重たくなりました。

予備知識なしで観たので、ここが意外で驚いた部分でした。

最初のうちは、娘を病気にすることなんてないじゃないか、

ここまでしなくても話はできるのではないか、とすら思いました。

でもそこで僕は、自分も齢をとって涙もろくなったのかなあ、と。

でも、家族を大切にするという普遍的なテーマを、

音楽業界という当時ではまだ新しい生活スタイルを通して見せる

というのは新しい手法であり、これはこれでいいと思うようになりました。

02

この映画で、音楽についていろいろなことを考えました。

ひとつは、ミュージシャンがツアーに出ると家族と過ごす時間がない、

というまあ当たり前のこと。

実際、僕が行ったシェリル・クロウの2008年12月のコンサートも、

終わると家に帰って子ども(養子)と会えると、シェリルが嬉しそうに

話していて、それはよかった、と、その姿を想像しつつ思いました。

家族と過ごしたいからツアーをやめたというミュージシャンの話も

少なからず本やネットで読んだり聞いたことがあります。

でも、映画で映像として台詞付きで観ると、そういうことが

単なる話を越え、リアリティを持って伝わってきました。

この期に及んで、そうかあの時のシェリルはどれほど子どもさんに

会いたかったんだろうと気づかされました。

しかも、1960年の映画、舞台設定はもう少し前ですが、ということは

ビートルズが出現して音楽が大きなビジネスになる少し前のことで、

これは音楽業界の将来を予見していたと捉えることもできます。

もちろんそういうことがあったから映画になったのでしょうけど、

まだ一般の人がそこまで思い描くほとでもなかった。

悲しいかな、僕が知っているロックスターのほとんどすべての人は

一度は離婚経験がある、ということをあらためて考えさせられました。

もうひとつ、ジャズについて。

以前、中村とうようさんの本でこんなことを読みました。

「ジャズという音楽は、昔はポップスだったが、芸術性に走ったことで

自らポップスの看板を下ろしてしまい、閉鎖的になった」

ジャズは高尚なものというイメージは、僕自身、やはり昔はありました。

一度聴いてしまえば気軽に気楽に聴ける楽しい音楽なのですが、

少なくとも僕が二十歳くらいの頃までは、そんなこと言ってはいけない

という雰囲気があったようにも感じています。

CDの時代になってそれが解かれたわけですが、この映画を観ると、

かつてはラジオでの最大の娯楽が音楽であり、その音楽は今では

「ジャズ」に分類されるものであること、学生が踊るのにいい音楽は

ジャズだった、ということが分かります。

というより、当時はクラシックではない、他のどの分野でもない

ポピュラー音楽をジャズと呼んだ、というのがより近いのかもしれません。

今でいうスタンダードも、ジャズ的なものというイメージになりますが、

そもそもはただの歌だったかもしれないし。

フォークが出てきて売れるのも、R&Bがポップスになったのも

確か1950年代に入ってからのことだから、この映画の舞台の当時は

大衆音楽=ジャズだったのでしょう。

音楽のスタイルの違いも僕には興味深かった。

ダニー・ケイが最初の楽団長に無視された楽曲のアレンジしは

ディクシー風でしたが、当時のニューヨークでは流行りではなかったのか、

あるいは単に楽団長の好みかもしれないけれど、いずれにせよ

アメリカの音楽界にはそういう地域性があるのだと分かりました。

後にそれがヒットしたのは、地域性を飛び出して流行したということ。

ルイ・アームストロング本人が出ていて行進するというのは、

ディクシー風で人気者になるという伏線だったのかと気づかされます。

そして、実はサッチモのクラブでのライヴは人気があったように、

一方でニューヨークの人は新しいものに敏感であり、楽団長が

そういう耳を持っていなかったことへの皮肉にもなっているわけです。

それで思いましたが、この映画が作られた1960年といえば

もうロックンロールも誕生し人気を博していたわけですが、当時の

アメリカでは既に懐古趣味が起こっていた、ということもしれないですね。

03

今日のA公園の風景、いい天気の1日でした。

さて、閑話休題としていいのかな、僕としてはいいのですが。

この映画の見所はなんといってもルイ・アームストロングでしょう。

本人役で出演しているというか、本人そのものですが、

にこやかな顔、白く大きな歯、歌う時の仕草など、

人間としての魅力があまりにもあり過ぎる。

ポール・マッカートニー同様、サッチモも、ショービジネス云々以前に

生来、人間として人を楽しませることに長けている人なのだと。

ダニー・ケイが売れた後のステージで、トランペットを吹くサッチモ。

終演後に彼を先頭にバンドが列をなして退場していくシーンは、

そうか、これがニューオーリンズのセカンドラインの元なんだ、

と分かり、そのシーンが大好きになりました。

おっとここでまた白文字が出ますので反転させて読んでください。

◆サッチモが列をなして退場するシーンが、ラストシーンの

店の外から入場して来るシーンの伏線になっていたことが分かり

そこにも感動しました。◆

「セカンドライン」を説明すると、ニューオーリンズでは葬儀の際に

遺体と遺族の後ろにマーチングバンドが続き、行きには

もの悲しい音楽を奏でながら行進する。

埋葬が終わって街に帰る際には一転して明るい曲を奏で、

街の人もその列に加わって一緒に踊って歌いながら

死者を明るく天国に送り出す、という風習があります。

その「2番目の列」にいるマーチングバンドが「セカンドライン」であり、

彼らが奏でる独特のリズム感を持った音楽のこともまた

「セカンドライン」と呼ばれるようになった、というものです。

ドクター・ジョンやネヴィル・ブラザースがその系譜ですね。

この映画では葬式の行進のシーンはないのですが、

サッチモのバンドの行進はまさにそれを想起させてくれました。

「聖者の行進」、When The Saints Go Marching In、

父がよく口ずさんでいたと話しました。

♪ Oh when the saints go marching in

Oh when the saints go marching in

ここまでは知っていて僕もよく口ずさむのですが、

その先を知らなかったので、今回覚えました。

♪ I want to be in that number

Oh when the saints go marching in

歌詞はネットで見ると何通りかあるようですが、後半は同じで、

ここではこう歌っていました。

街を行進する「セカンドライン」に加わりたい、ということですね。

「聖者の行進」には「聖者が街にやって来る」という

邦題もありますが、これは、「街」と"march"をかけた一種の駄洒落、

でもなかなかウィットに富んでいていい邦題ですよね。

余談ですが、アイアン・メイデンのThe Number Of The Beastの

歌い出しの歌エロが「聖者の行進」に似ているといつも話しますが、

「本家」の歌詞に"number"という言葉が出てくるのは

果たして偶然なのだろうか、と、また悩みが深まりました。

2番以降はダニー・ケイとサッチモのかけあいですが、

ブラームスがどうの、ショパン、ラフマニノフ、ハチャトウリアン

などなどクラシックの作曲家を次々とダニ-・ケイが例に出し、

それにサッチモが答える、あるいはその逆というのが面白い。

でも、僕はブラームスも大好きだなあ(笑)。

僕は、サッチモはもっと大男だとずっと思っていたのですが、

実際はむしろ小柄で、ダニー・ケイと並ぶとサッチモはダニーの

眉毛くらいまでの高さしかないのが意外でした。

痩せてはいない、年相応にお腹は出ていましたが、

でも決して大男ではなかった。

僕はマディ・ウォーターズと混同していたのかな・・・

でも、親近感を覚え、人として魅了されました。

動きがなんとなく年配の猫みたいだな、と思ったり(笑)。

もっとライヴ映像を観てみたいですね。

それとこの映画のサントラも出ているので、買って聴こう。

ダニー・ケイもそれと意識して観たのは初めてかな。

そもそも彼の名前を知ったのがこの映画だったから。

亡くなられた谷啓は彼に憧れていて、その芸名は

「ダニー・ケイ」からとったというのは有名な話ですが、

なるほど、コメディのセンスも持ちながら演奏が上手く、その上

シリアスな色にも彼らしさがあり、憧れるのも納得できました。

スマートですね、むしろ最初の田舎者の役は似合わない。

そういえば、彼がニューヨークに出てきた時の逸話で、

実は酒を生まれて一度も飲んだことがないと分かるのですが、

ユタ州出身でモルモン教だからなのかな、と想像させられ、

そういう部分でもアメリカが垣間見えました。

実際は全員がモルモン教徒ではないとは思うのだけど、

そうしたステレオタイプが昔は話を単純化するのにむしろ

役に立っていたのだろう、ということも。

ここで「聖者の行進」のYou-Tube映像を2つ。

♪

最初は映画のそのシーンです。

補足すると、娘を夜のクラブに連れていっては行けないと、

ダニー・ケイは奥さんに言われていたのですが、

その禁を破ったという話の流れがこのシーンです。

♪

続いて、これはYou-Tubeで見つけたもの。

映画『5つの銅貨』が話題になったことを受けた

1961年のおそらくテレビ番組のライヴだと思われます。

2人のかけあいが再現されていてひたすら楽しいし、2人とも本当に

共演できたことがよかったと思っていることが伝わってきます。

実はですね、1枚買うと1580円が3枚で3090円対象商品だったので、

あと2枚、音楽映画のDVDを買いました。

1本は観たことがあるもの、もう1本は観たことがなかったけれど、

小林信彦さんが「意外とよかった」と書いていたものでした。

ほんとうによかったですよ。

久し振りに映画を観て泣いたし、まだハリウッド映画がいい時代、

しかも音楽がこれ以上ないくらいに楽しいものでした。

何より、実は密かにアメリカのルーツ音楽に大きな興味がある

僕としては、その部分でも勉強になりいろいろ考えさせられました。

今年はなんとか時間を作って、映画もまた観てゆきたいですね。

ただ、この齢になると、まだ観たことがない映画よりも、

一度以上観てよかったのをまた観たいと思うことが多いですね。

そういうのはDVDがあるのでお金もかからないし。

この映画は、自分でも観たことがないことが意外でもあったし、

何より僕は、自分が生まれる前の映画を観ることには

まったく心的抵抗がない、むしろそういう映画の方が好きなので、

すんなりと、すぐに観ることができました。

そういうわけで、僕のBLOGに新しい映画を期待されている方、

残念ながら、お応えできないことも多少(多々)あるかと思います。

最後はポーラ。

お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、今回は

"Saints"、ニューオーリンズ・セインツの犬のぬいぐるみと

DVDと犬たち、という写真になっています。

ただ、ポーラとマーサの服はセインツのものではないのですが・・・

04

2014年11月18日

映画『ブラック・サンデー』

01

ブラック・サンデー (1977年 米)

監督:ジョン・フランケンハイマー

主演:ロバート・ショウ

原作:トマス・ハリス

とても久しぶりに映画を観ました。

家でDVD観たものだけど、それすら2年振りくらいじゃないかな。

いや、もっとか。

確か最後に観た映画は『ブラック・スワン』のDVD、調べると、

日本劇場公開が2011年5月だから、3年振りくらいか。

どうりで、このBLOGでも映画の記事が少ないわけだ・・・

ちなみに劇場へはもう10年以上行っていません。

今回観たのは『ブラック・サンデー』 1977年の作品。

ブラックが続いたのはまったくの偶然です。

原作は『羊たちの沈黙』のトマス・ハリス。

羊が大ヒットしてオスカーをとった頃、僕はこちらも

新潮文庫で原作を買っていましたが、未読のまま20年・・・

今なら読めるかな、いや、映画観たし、長いからなあ・・・

あらすじ。

なお、あらすじは普通は役名を書くものだと思いますが、

ここでは俳優名の方が分かりやすいと考えてそうしました。

***

物語は1975年11月12日、ベイルートに始まる。

パレスチナのテロリストグループ「黒い9月」のメンバーが、

アジトに集まり、アメリカでのテロ計画について議論する。

アメリカ国内の協力者を探したところ、ベトナム戦争で捕虜になり

後に解放されるも、妻とは離婚、世間の冷たい視線に晒されながら

ひっそりと生きている元パイロット(ブルース・ダーン)に目をつける。

一方、「黒い9月」のテロ計画を察知したイスラエルの諜報部員の

特殊部隊の男(ロバート・ショウ)は、テロを未然に防ぐために

一団で組織のアジトを急襲する。

しかし組織壊滅には至らず、生き延びた男女ひとりずつが

アメリカに渡って計画遂行に向けて動き出す。

女性(マルト・ケラー)はブルース・ダーンと同棲を始める。

自分が虐げられていると感じているブルース・ダーンは

アメリカ社会への復讐の念が強くなり、ある計画を企てる。

もはや国民的人気を博していたNFLスーパーボウルの会場で

8万人の観客を皆殺しにするというのがその計画だった。

会場上空を飛ぶテレビ放送兼グッドイヤーの宣伝用の

飛行船を乗っ取り、プラスティック爆弾で掃射するというもの。

しかし、プラスティック爆弾はアメリカ国内では入手困難。

そのため、クリスマス用の聖母マリア像オーナメントの中に

爆弾をしのばせて香港からも密輸入を計画し成功する。

その後、農園での掃射実験が成功し、飛行船に取り付ける

武器を格納したゴンドラの制作も順調に進む。

ブルース・ダーンは飛行船のパイロットとして雇われ、

内部に進入することにも成功する。

一方、ロバート・ショウはアメリカ国内でのテロ計画情報を掴み、

首謀者を突き止めるべくFBIとともに動き回る。

しかし動いていることいが相手に知られ、戦闘で怪我。

さらには入院先の病院であわや殺害という目に遭う。

やがてFBIは、テロ集団がマイアミのホテルに来るという

有力な情報を得、特命部隊とともにマイアミに向かう。

マイアミではスーパーボウル会場のオレンジボウルの下見もする。

テロ計画が最後の段階にきて、ブルース・ダーンが

性格の問題からか、パイロットを降ろされる。

マルト・ケラーは、マイアミのホテルで代わりのパイロットを殺害。

そして1976年1月18日、スーパーボウル、「黒い日曜日」、

計画は実行に移される。

***

02 普通のサンディのマーサ

あらすじを読むと、なぜ僕がこの映画を今観たかお分かりでしょう。

NFLスーパーボウル会場が舞台として選ばれているからです。

実際の試合が写され、伝説的QBロジャー・ストーバックをはじめ

選手が実名を呼ばれてグラウンドに出るシーンから試合に入ります。

これはNFLが会場での撮影を許可したもので、本物ということ。

会場に詰めていたロバート・ショウが、観客席の上の方から

駆け下りてグラウンドサイドを走り抜けるシーンがありますが、

それも、本当にそこで撮られたもの。

1分くらい続くロングショットで映像としても印象的。

客はみなスーパーボウルということで異様な熱気があるのですが、

彼が走るシーンに気づいた人がまた別に盛り上がっていた

ようにも感じられました。

8万人の観客がいるというだけでも壮大な眺めでしたが、僕は

最初は本物だとは知らなくて、よくこれだけ人を集めたな、と。

しかし冷静に考えると、それだけ人を集めるのであれば、

お金を払ってでも実際の会場で撮る方が安いでしょうね(笑)。

もちろん、最後に観客が飛行船に「襲われて」パニックになる

シーンなどは別に撮影したのでしょうけど。

例えば、大観衆の前で逃げ惑う人は、その人たちだけ撮って、

後ろは会場で実際に撮影したものを背景に入れるとか。

それにしても恐くてすごかった。

映画では前半にも、当時LAにあったロサンゼルス・ラムズと

おそらくサンフランシスコ・フォーティナイナーズの試合が

スタジアム全体の引きで写されるシーンがありました。

ところで、スーパーボウルは現在では2月第一日曜日

「スーパーサンディ」に行われていますが、

当時は1月だったんですね。

チーム数が少なくレギュラーシーズンの試合数も少なかった

ということなのでしょう。

このことでひとつ思い出したことが。

1976年は僕が小学3年生の頃ですが、当時はNFLが

第一次攻勢をかけていた頃で、日本でも話題になりました。

ある日、学校で隣の席の男子児童がNFLのヘルメットを

デザインした下敷きを持ってきたのを見て、僕も興味が出て、

その下敷きを見せてもらいました。

だから僕は、NFLチーム名は割と昔から覚えていました。

スーパーボウルでの撮影を許可したのも、映画が世界で

公開されることにより認知度が上がるという考えだったのでしょう。

また、映画の中でイスラエル人役のロバート・ショーが

マルト・ケラーが泊っていたホテルにあった雑誌の記事にある

「スーパーボウル」という文字を見て

「これは何だ?」とFBIに聞くシーンがありました。

これは、SBも世界的にはまだまだ知れ渡っていないことを

示唆していて、NFLの戦略が垣間見えたシーンでした。

なるほど、と、小学生時代のことと重ね合わせて思いました。

そして、マイアミのSB会場「オレンジボウル」下見のシーンで、

FBI関係者に説明をするのが、そこを本拠地とする

マイアミ・ドルフィンズの初代オーナーであった

ジョセフ・ロビー、つまりジョー・ロビー本人。

ここにもNFLの力の入れようが分かります。

なお、ジョー・ロビーとドン・シュラヘッドコーチの時代に、

マイアミはシーズン全勝でスーパーボウルを制しましたが、

これはいまだに破られていない大記録であり、そのことを讃え、

ドルフィンズの本拠地は後に「ジョー・ロビー・スタジアム」と

名付けられました(現在は別のスタジアムです)。

03

飛行船といえば、8月にうちの上空を飛んでいたこれ、

写真を撮ってあったのを思い出しました。

メットライフ・アリコの飛行船ですが、残念、この角度だと

スヌーピーの顔がよく見えなかった。

そうそう、NFLニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツの

本拠地であるニュージャージーのスタジアムは

「メットライフ・スタジアム」という名前ですね、と、これ余談でした。

映画の印象的なシーンを幾つか。

最初、ロバート・ショーがテロ組織のアジトを急襲したシーン。

彼はシャワーを浴びていたマルト・ケラーを見つけて、

殺さずに見逃しました。

組織とは関係ないと判断したのでしょうか。

あるいは女性に見とれてしまった・・・

いずれにせよ、ここで生かしたことが後につながるのですが、

実際こういうものなのかな、どうなのだろうと思いました。

ところが、後半でロバート・ショーが家族について話すシーンがあり、

妻と娘が「いた」がもう会っていないと説明するのですが、

もしかして、シャワールームで会ったその女性が自分の娘だと

直感的に気づいたのではないかな、と。

それについての説明は何もなく、僕の読み違いの可能性が

ありますが、でもそう思ったことで話が膨らんだと感じました。

密輸船の船長は日系アメリカ人俳優クライド・クサツが演じています。

彼はまだ現役で映画やミュージカルに出て入りうようですが、

映画で彼を観るのが久し振りでなんだか懐かしかった。

グッドイヤー飛行船ですが、そういえばこれも僕が小学生の頃

いや中学だったか、日本に来て飛んでいたことを思い出しました。

僕もどこかで見たことがある、そういうのも懐かしい。

グッドイヤーといえば今は「ベストヒットUSA」のスポンサーですが、

そういう点では今の僕とも結びついているのですが。

飛行船を地上では数人が綱で引っ張っているのが面白かった。

まあ、大きいとはいっても浮いていて車輪で接地するだけなので

可能なのでしょうけど、それ、ぜひやってみたいなあと(笑)。

そして最後のヘリコプターと飛行船のシーン。

こうした大がかりなアクションシーンがある映画は久し振りで、

やっぱりすごい、たまにはこういうスリルもいいなと思いました。

それにしても、スーパーボウル会場に飛行船が低空で

迫ってくるシーンは、映像として戦慄を覚えました。

テレビで観てもそうなのだから、劇場の大きいスクリーンでは

この恐さはかなりリアルな肌触りだったのではないかと。

ところが。

この映画は、1977年に日本でも劇場公開される予定でしたが、

会場への爆破予告があり、ロードショウが中止になったのでした。

背景などは分からないのですが、ウィキペディアを見ると、

パレスチナ関連のテロというのは当時はまだ想定はされても

実際には起こっていなかったとのことで、その関係でしょうか。

或いは単に愉快犯のようなものか。

いずれにせよ当時は公開されなかったのですが、3年前に

映画祭の一環として晴れて劇場公開されました。

04 普通の日曜日のちょっと変わった取水塔の絵

1976年1月18日に行われた第10回スーパーボウルの結果

ピッツバーグ・スティーラーズ 21-17 ダラス・カウボーイズ

映画の演出でうまかったのは、挿入されている実際の試合の

シーンは、ピッツがいいプレイをしたシーンが多く、

なんとなくピッツが勝ったんだなと思わせることで、おそらく、

NFLに興味がない人でもそう感じたと思います。

退役軍人役のブルース・ダーンは、狂気を偲ばせつつも、

ぎりぎり普通の生活を送っているといった役柄を

うまく演じていたように思います。

そしてロバート・ショウの表情の演技がよかった。

上述の会場を走るロングショットやヘリでのアクションもよく、

そうかこの人はアクションシーンも上手い人だったのだと。

当時は『ジョーズ』の後で人気実力とも最高潮の頃でしたが、

彼はこのわずか1年後1978年、急死してしまいます。

亡くなったことは当時新聞記事で観たのを覚えていますが、

観たわけではないのにやはり『ジョーズ』の人と思いました。

亡くなった時は53歳だったそうで、やはり若かったんだな。

ロバート・ショウがアクションで魅せるこの映画は、

そのことが頭にあったので余計に僕は驚きました。

映画とは関係ない、まあどうでもいいことかもですが、

ダラス・カウボーイズのチアガールズの衣装が、

今使っているものと同じだ、当時からそうだったんだ、と。

いや実は、あの衣装はデザインがかなりいいと思うのです。

話そのものはまあ中の上くらいでしたが、

ヘリと飛行船のシーンだけでも観る価値ありました。

もちろんNFL好きとしても楽しかった。

僕は、映画は、DVDでの話ですが、1本観ると

続けて何本か観たいというモードに入ります。

次の休みの日にまた1本、何か観るかな。

しかし、考えると観たい映画がたくさん出てくるので、

考えず、何か思いつくのを待とうかな。

或いは身の周りにあって目に留まったDVDにするとか。

05

ポーラもちゃんと写さないと怒られるかな(笑)。

ブラック・サンデー (1977年 米)

監督:ジョン・フランケンハイマー

主演:ロバート・ショウ

原作:トマス・ハリス

とても久しぶりに映画を観ました。

家でDVD観たものだけど、それすら2年振りくらいじゃないかな。

いや、もっとか。

確か最後に観た映画は『ブラック・スワン』のDVD、調べると、

日本劇場公開が2011年5月だから、3年振りくらいか。

どうりで、このBLOGでも映画の記事が少ないわけだ・・・

ちなみに劇場へはもう10年以上行っていません。

今回観たのは『ブラック・サンデー』 1977年の作品。

ブラックが続いたのはまったくの偶然です。

原作は『羊たちの沈黙』のトマス・ハリス。

羊が大ヒットしてオスカーをとった頃、僕はこちらも

新潮文庫で原作を買っていましたが、未読のまま20年・・・

今なら読めるかな、いや、映画観たし、長いからなあ・・・

あらすじ。

なお、あらすじは普通は役名を書くものだと思いますが、

ここでは俳優名の方が分かりやすいと考えてそうしました。

***

物語は1975年11月12日、ベイルートに始まる。

パレスチナのテロリストグループ「黒い9月」のメンバーが、

アジトに集まり、アメリカでのテロ計画について議論する。

アメリカ国内の協力者を探したところ、ベトナム戦争で捕虜になり

後に解放されるも、妻とは離婚、世間の冷たい視線に晒されながら

ひっそりと生きている元パイロット(ブルース・ダーン)に目をつける。

一方、「黒い9月」のテロ計画を察知したイスラエルの諜報部員の

特殊部隊の男(ロバート・ショウ)は、テロを未然に防ぐために

一団で組織のアジトを急襲する。

しかし組織壊滅には至らず、生き延びた男女ひとりずつが

アメリカに渡って計画遂行に向けて動き出す。

女性(マルト・ケラー)はブルース・ダーンと同棲を始める。

自分が虐げられていると感じているブルース・ダーンは

アメリカ社会への復讐の念が強くなり、ある計画を企てる。

もはや国民的人気を博していたNFLスーパーボウルの会場で

8万人の観客を皆殺しにするというのがその計画だった。

会場上空を飛ぶテレビ放送兼グッドイヤーの宣伝用の

飛行船を乗っ取り、プラスティック爆弾で掃射するというもの。

しかし、プラスティック爆弾はアメリカ国内では入手困難。

そのため、クリスマス用の聖母マリア像オーナメントの中に

爆弾をしのばせて香港からも密輸入を計画し成功する。

その後、農園での掃射実験が成功し、飛行船に取り付ける

武器を格納したゴンドラの制作も順調に進む。

ブルース・ダーンは飛行船のパイロットとして雇われ、

内部に進入することにも成功する。

一方、ロバート・ショウはアメリカ国内でのテロ計画情報を掴み、

首謀者を突き止めるべくFBIとともに動き回る。

しかし動いていることいが相手に知られ、戦闘で怪我。

さらには入院先の病院であわや殺害という目に遭う。

やがてFBIは、テロ集団がマイアミのホテルに来るという

有力な情報を得、特命部隊とともにマイアミに向かう。

マイアミではスーパーボウル会場のオレンジボウルの下見もする。

テロ計画が最後の段階にきて、ブルース・ダーンが

性格の問題からか、パイロットを降ろされる。

マルト・ケラーは、マイアミのホテルで代わりのパイロットを殺害。

そして1976年1月18日、スーパーボウル、「黒い日曜日」、

計画は実行に移される。

***

02 普通のサンディのマーサ

あらすじを読むと、なぜ僕がこの映画を今観たかお分かりでしょう。

NFLスーパーボウル会場が舞台として選ばれているからです。

実際の試合が写され、伝説的QBロジャー・ストーバックをはじめ

選手が実名を呼ばれてグラウンドに出るシーンから試合に入ります。

これはNFLが会場での撮影を許可したもので、本物ということ。

会場に詰めていたロバート・ショウが、観客席の上の方から

駆け下りてグラウンドサイドを走り抜けるシーンがありますが、

それも、本当にそこで撮られたもの。

1分くらい続くロングショットで映像としても印象的。

客はみなスーパーボウルということで異様な熱気があるのですが、

彼が走るシーンに気づいた人がまた別に盛り上がっていた

ようにも感じられました。

8万人の観客がいるというだけでも壮大な眺めでしたが、僕は

最初は本物だとは知らなくて、よくこれだけ人を集めたな、と。

しかし冷静に考えると、それだけ人を集めるのであれば、

お金を払ってでも実際の会場で撮る方が安いでしょうね(笑)。

もちろん、最後に観客が飛行船に「襲われて」パニックになる

シーンなどは別に撮影したのでしょうけど。

例えば、大観衆の前で逃げ惑う人は、その人たちだけ撮って、

後ろは会場で実際に撮影したものを背景に入れるとか。

それにしても恐くてすごかった。

映画では前半にも、当時LAにあったロサンゼルス・ラムズと

おそらくサンフランシスコ・フォーティナイナーズの試合が

スタジアム全体の引きで写されるシーンがありました。

ところで、スーパーボウルは現在では2月第一日曜日

「スーパーサンディ」に行われていますが、

当時は1月だったんですね。

チーム数が少なくレギュラーシーズンの試合数も少なかった

ということなのでしょう。

このことでひとつ思い出したことが。

1976年は僕が小学3年生の頃ですが、当時はNFLが

第一次攻勢をかけていた頃で、日本でも話題になりました。

ある日、学校で隣の席の男子児童がNFLのヘルメットを

デザインした下敷きを持ってきたのを見て、僕も興味が出て、

その下敷きを見せてもらいました。

だから僕は、NFLチーム名は割と昔から覚えていました。

スーパーボウルでの撮影を許可したのも、映画が世界で

公開されることにより認知度が上がるという考えだったのでしょう。

また、映画の中でイスラエル人役のロバート・ショーが

マルト・ケラーが泊っていたホテルにあった雑誌の記事にある

「スーパーボウル」という文字を見て

「これは何だ?」とFBIに聞くシーンがありました。

これは、SBも世界的にはまだまだ知れ渡っていないことを

示唆していて、NFLの戦略が垣間見えたシーンでした。

なるほど、と、小学生時代のことと重ね合わせて思いました。

そして、マイアミのSB会場「オレンジボウル」下見のシーンで、

FBI関係者に説明をするのが、そこを本拠地とする

マイアミ・ドルフィンズの初代オーナーであった

ジョセフ・ロビー、つまりジョー・ロビー本人。

ここにもNFLの力の入れようが分かります。

なお、ジョー・ロビーとドン・シュラヘッドコーチの時代に、

マイアミはシーズン全勝でスーパーボウルを制しましたが、

これはいまだに破られていない大記録であり、そのことを讃え、

ドルフィンズの本拠地は後に「ジョー・ロビー・スタジアム」と

名付けられました(現在は別のスタジアムです)。

03

飛行船といえば、8月にうちの上空を飛んでいたこれ、

写真を撮ってあったのを思い出しました。

メットライフ・アリコの飛行船ですが、残念、この角度だと

スヌーピーの顔がよく見えなかった。

そうそう、NFLニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツの

本拠地であるニュージャージーのスタジアムは

「メットライフ・スタジアム」という名前ですね、と、これ余談でした。

映画の印象的なシーンを幾つか。

最初、ロバート・ショーがテロ組織のアジトを急襲したシーン。

彼はシャワーを浴びていたマルト・ケラーを見つけて、

殺さずに見逃しました。

組織とは関係ないと判断したのでしょうか。

あるいは女性に見とれてしまった・・・

いずれにせよ、ここで生かしたことが後につながるのですが、

実際こういうものなのかな、どうなのだろうと思いました。

ところが、後半でロバート・ショーが家族について話すシーンがあり、

妻と娘が「いた」がもう会っていないと説明するのですが、

もしかして、シャワールームで会ったその女性が自分の娘だと

直感的に気づいたのではないかな、と。

それについての説明は何もなく、僕の読み違いの可能性が

ありますが、でもそう思ったことで話が膨らんだと感じました。

密輸船の船長は日系アメリカ人俳優クライド・クサツが演じています。

彼はまだ現役で映画やミュージカルに出て入りうようですが、

映画で彼を観るのが久し振りでなんだか懐かしかった。

グッドイヤー飛行船ですが、そういえばこれも僕が小学生の頃

いや中学だったか、日本に来て飛んでいたことを思い出しました。

僕もどこかで見たことがある、そういうのも懐かしい。

グッドイヤーといえば今は「ベストヒットUSA」のスポンサーですが、

そういう点では今の僕とも結びついているのですが。

飛行船を地上では数人が綱で引っ張っているのが面白かった。

まあ、大きいとはいっても浮いていて車輪で接地するだけなので

可能なのでしょうけど、それ、ぜひやってみたいなあと(笑)。

そして最後のヘリコプターと飛行船のシーン。

こうした大がかりなアクションシーンがある映画は久し振りで、

やっぱりすごい、たまにはこういうスリルもいいなと思いました。

それにしても、スーパーボウル会場に飛行船が低空で

迫ってくるシーンは、映像として戦慄を覚えました。

テレビで観てもそうなのだから、劇場の大きいスクリーンでは