2017年06月02日

インディ500に勝ったんですよ!

01

月曜日のこと。

僕には珍しく、見るでもなくなんとはなしにテレビをつけていると、

こんな言葉が耳に入ってきました。

「サトウタクマ インディ500 ユウショウ」

僕は最初「はあ、そうだったんだ」と冷静(冷淡)でしたが、

その言葉の意味が分かるにつれ、

「ほんとか! すごい!!」となってきました。

優勝の記事をCNNより引用します。

引用者は適宜表記変更などを施しています。

***

佐藤琢磨、米インディ500で日本人初優勝

米国伝統の自動車レース、

インディアナポリス500マイル(インディ500)は

28日、米インディアナポリスの

インディアナポリス・モータースピードウエーで決勝が行われ、

アンドレッティ・オートスポート所属の佐藤琢磨が優勝した。

日本人として初めてインディ500を制する快挙を成し遂げた。

200周を争うレースの終盤でトップに立った佐藤は、

過去3度の優勝を誇るブラジル人ドライバーの

エリオ・カストロネベスとの接戦を制し、1位でフィニッシュした。

レース後、佐藤は

「信じられない気持ちだ。チームには感謝してもしきれない。

観客もレースを楽しんでくれていたらうれしい」

と喜びを語った。

また

「残り3周になっても勝てるかどうかわからない状況だったが、

とにかくやるしかないと覚悟を決めていた」

と振り返った。

2位のカストロネベスはスポーツ専門局のESPNに対し

「今日は自分にとって少し厳しいレースだった。

琢磨にはおめでとうと言いたい」

と優勝した佐藤を祝福。

自身の走りについては

「本当に厳しく攻めた。アクセルペダルが曲がったと思う。

そのくらい激しく追い込んだ」

と話した。

一方、F1のマクラーレン・ホンダでドライバーを務め、今回

アンドレッティからインディ500に参戦したフェルナンド・アロンソは、

残り21周でマシントラブルに見舞われリタイアした。

アロンソはレース後、ESPNの取材に応じ、

不運な結果に終わったもののインディ500を走れたことは

「自分のキャリアの中で最高の経験のひとつ」

だったと語った。

この日はサーキットに約30万人の観客が詰めかけた。

***

とにかくすごい!

優勝するだけでもとんでもなくすごいことですが、

日本人として言えばもちろん日本人初というのがまさに快挙。

でも、日本では、ネットの一部以外では正直、

あまり盛り上がっていないように感じられます。

僕は観ていなかったのですが、「めざましテレビ」では

話題にしてたそうで、NHKでも話してたかな、でもそれくらい。

僕が思うに、これがどれくらいすごいことかを喩えると、

イチロー選手が大リーグで首位打者になったことと

同等くらいの意味や価値がある快挙だと。

その上でいえば、安打数の大リーグ新記録を打ち立てた

イチロー選手はやっぱり尋常なくすごい人とは思いますが。

または、もしテニスの錦織選手が4大大会で優勝すれば、

これと同じくらいの意味や価値がある、と。

錦織選手は全米オープン準優勝でも盛り上がりましたからね。

しかし、日本ではカーレース、モータースポーツは

あまり重きを置かれていない、広まっていないのかな

と思えばそれもそうかな、という部分はありますが、

(モータースポーツはお金がかかるし)、

とにかくとんでもなくすごいことです。

まあ、僕だってモータースポーツに強い興味があるかというと

そうでもなく、一時F1に凝っていたくらいで、それも過去のこと。

でも、佐藤琢磨選手がインディ500に勝ったのは嬉しいです。

僕は「スーパーカーブーム」世代の人間であり、ブームの頃に

派生でカーレースにも多少の興味を持ちました。

小学生だった当時、TBSテレビで月に1度F1の番組を

放送していて、それを観たのがきっかけでした。

ニキ・ラウダ、ジェイムス・ハント、マリオ・アンドレッティが

強かった(速かった)頃のことですが、今回の佐藤琢磨選手が

アンドレッティのチームから出て勝ったのは、

懐かしいという思いも少しありました。

もっとも、アンドレッティのチームはアメリカでずっと強いらしく、

僕が今のレース事情を追っていないだけのことですが。

その後はたまに地上波テレビ(しかなかったけど)で

カーレースが放送されると観ていました。

インディ500は、中学だったか高校か、やはりTBS、

北海道では系列のHBCで深夜に生中継した時に、

テレビの前で半分寝ながら観ていた記憶があります。

でも、インディ500はオーヴァルコースつまり楕円形の

サーキットをそれこそぐるぐる回るだけだから、

何が面白いんだろうと最初は思ったけれど、

やっぱり観ていると面白かった(でも眠かった)。

インディ500は「世界3大レース」のひとつと言われていますが、

あと2つは、F1のモナコGPとフランスのルマン24時間レース。

ルマンも高校時代にテレビで観た記憶があります。

さて、今日の佐藤琢磨選手関係のニュースを

もうひとつ引用します。

***

佐藤琢磨、道頓堀のグリコ看板に インディ500優勝で

世界3大自動車レースの一つ

「インディアナポリス500マイル」で優勝した佐藤琢磨選手が1日、

大阪・道頓堀の、江崎グリコの電子看板に登場した。

グリコ主催の子ども向けカート教室に

佐藤選手が参加した縁があるという。

トロフィーを持つ画像などが、日没30分後から繰り返し流れる。

7日まで。

800キロを走破する過酷なレース。

「1粒300メートル」が売り文句のグリコなら2666粒にあたる。

「たくさん食べて、強い体になってね」

と担当者。

***

なんかほのぼのとしますね。

こういうことで広く知られて称えられればいいなと思います。

それにしても、グリコ2666粒食べたら胸焼けがひどくて

車の運転どころではなくなりそう(笑)。

◇

後半は音楽、この話題を知ってから僕の頭の中で

ヘヴィローテーションになっている曲を。

☆

From Here To Eternity

Iron Maiden

(1992)

アイアン・メイデンの僕がいちばん好きなアルバム、

1992年のFEAR OF THE DARKからのシングル曲。

メイデンにしては異様に明るくてポップ。

時々こういうのありますね、メイデンは、Wildest Dreamsとか。

ヴァースの部分がほとんどラップなのも時代を感じます。

まあ、サビが歌いやすくて好きな曲ではあります。

曲はブルース・ディッキンソン曰く

「ヘルズ・エンジェルズ」をモチーフにしたとのことで、

ビデオクリップも車ではなくバイクで、メイデンにしては珍しく

女性がたくさん出てくるなど、そんな映像になっています。

「ヘルズ・エンジェルズ」 Hell's Angelsはウィキペディアによれば

「バイクに乗ったマフィア」とのこと。

ローリング・ストーンズがサーキットで行ったコンサートの

警備をしていて事件を起こした「オルタモントの悲劇」により

ロックファンの間には知られています。

ヒッピー時代の話ですが、メイデンではそういうのも珍しい。

まあ、メイデンでは異色な曲の筆頭格でしょうね。

はい、さて、なぜインディ500かというと、

間奏のギターソロの前でブルース・ディッキンソンが喋っていますが、

2'06"の部分で"Gentlemen, start your engines"と言い、

バイクのエンジン音が入ります。

この言葉は、インディ500が始まる時の言葉なのです。

今は時代柄"Ladies and Gentlemen, start your engines"ですが、

メイデンはそうした引用による小ネタがまた楽しいですね。

アイアン・メイデンは映画や小説からの引用も多くありますが、

この曲From Here To Eternityもそれで、同名小説を原作とした

邦題「地上(ここ)より永遠に」という映画。

1953年度アカデミー最優秀作品賞受賞作で、

バート・ランカスター、モンゴメリー・クリフト、デボラ・カー、

フランク・シナトラ、アーネスト・ボーグナインなどが出演する

第2次世界大戦を舞台にとった映画。

メイデンは特に戦争映画からよく取りますね、

Where Eagles Dare『荒鷲の要塞』とか。

でもこの歌の内容は先述のごとくで映画とは関係がない。

"Hell ain't a bad place"というイメージがこの映画と

つながったのかもしれないですね。

作曲者はスティーヴ・ハリスひとりです。

まあそんなこんなで、今は「ヘッル!」とか言いながら(笑)、

気がつくとこの曲を口ずさんでいます。

◇

とここで終わろうと思いましたが、もう1曲あります。

☆

Mary Jane's Last Dance

Tom Petty & The Heartbreakers

トム・ペティのこの曲、歌詞の最初の方に”Indiana"と出てくる。

まあそれだけで、この曲もインディ500とは関係ありません。

そしてインディアナ州といえばコルツ、もちろんですが、

ジャクソン5の出身地でもありますね。

あらためて、佐藤琢磨選手おめでとう!

02

そうそう、インディ500は優勝するとミルクを飲むんですよね。

うちの犬たちには、あげてません。

犬に牛乳あげる時は水で薄める方がいいそうですね。

月曜日のこと。

僕には珍しく、見るでもなくなんとはなしにテレビをつけていると、

こんな言葉が耳に入ってきました。

「サトウタクマ インディ500 ユウショウ」

僕は最初「はあ、そうだったんだ」と冷静(冷淡)でしたが、

その言葉の意味が分かるにつれ、

「ほんとか! すごい!!」となってきました。

優勝の記事をCNNより引用します。

引用者は適宜表記変更などを施しています。

***

佐藤琢磨、米インディ500で日本人初優勝

米国伝統の自動車レース、

インディアナポリス500マイル(インディ500)は

28日、米インディアナポリスの

インディアナポリス・モータースピードウエーで決勝が行われ、

アンドレッティ・オートスポート所属の佐藤琢磨が優勝した。

日本人として初めてインディ500を制する快挙を成し遂げた。

200周を争うレースの終盤でトップに立った佐藤は、

過去3度の優勝を誇るブラジル人ドライバーの

エリオ・カストロネベスとの接戦を制し、1位でフィニッシュした。

レース後、佐藤は

「信じられない気持ちだ。チームには感謝してもしきれない。

観客もレースを楽しんでくれていたらうれしい」

と喜びを語った。

また

「残り3周になっても勝てるかどうかわからない状況だったが、

とにかくやるしかないと覚悟を決めていた」

と振り返った。

2位のカストロネベスはスポーツ専門局のESPNに対し

「今日は自分にとって少し厳しいレースだった。

琢磨にはおめでとうと言いたい」

と優勝した佐藤を祝福。

自身の走りについては

「本当に厳しく攻めた。アクセルペダルが曲がったと思う。

そのくらい激しく追い込んだ」

と話した。

一方、F1のマクラーレン・ホンダでドライバーを務め、今回

アンドレッティからインディ500に参戦したフェルナンド・アロンソは、

残り21周でマシントラブルに見舞われリタイアした。

アロンソはレース後、ESPNの取材に応じ、

不運な結果に終わったもののインディ500を走れたことは

「自分のキャリアの中で最高の経験のひとつ」

だったと語った。

この日はサーキットに約30万人の観客が詰めかけた。

***

とにかくすごい!

優勝するだけでもとんでもなくすごいことですが、

日本人として言えばもちろん日本人初というのがまさに快挙。

でも、日本では、ネットの一部以外では正直、

あまり盛り上がっていないように感じられます。

僕は観ていなかったのですが、「めざましテレビ」では

話題にしてたそうで、NHKでも話してたかな、でもそれくらい。

僕が思うに、これがどれくらいすごいことかを喩えると、

イチロー選手が大リーグで首位打者になったことと

同等くらいの意味や価値がある快挙だと。

その上でいえば、安打数の大リーグ新記録を打ち立てた

イチロー選手はやっぱり尋常なくすごい人とは思いますが。

または、もしテニスの錦織選手が4大大会で優勝すれば、

これと同じくらいの意味や価値がある、と。

錦織選手は全米オープン準優勝でも盛り上がりましたからね。

しかし、日本ではカーレース、モータースポーツは

あまり重きを置かれていない、広まっていないのかな

と思えばそれもそうかな、という部分はありますが、

(モータースポーツはお金がかかるし)、

とにかくとんでもなくすごいことです。

まあ、僕だってモータースポーツに強い興味があるかというと

そうでもなく、一時F1に凝っていたくらいで、それも過去のこと。

でも、佐藤琢磨選手がインディ500に勝ったのは嬉しいです。

僕は「スーパーカーブーム」世代の人間であり、ブームの頃に

派生でカーレースにも多少の興味を持ちました。

小学生だった当時、TBSテレビで月に1度F1の番組を

放送していて、それを観たのがきっかけでした。

ニキ・ラウダ、ジェイムス・ハント、マリオ・アンドレッティが

強かった(速かった)頃のことですが、今回の佐藤琢磨選手が

アンドレッティのチームから出て勝ったのは、

懐かしいという思いも少しありました。

もっとも、アンドレッティのチームはアメリカでずっと強いらしく、

僕が今のレース事情を追っていないだけのことですが。

その後はたまに地上波テレビ(しかなかったけど)で

カーレースが放送されると観ていました。

インディ500は、中学だったか高校か、やはりTBS、

北海道では系列のHBCで深夜に生中継した時に、

テレビの前で半分寝ながら観ていた記憶があります。

でも、インディ500はオーヴァルコースつまり楕円形の

サーキットをそれこそぐるぐる回るだけだから、

何が面白いんだろうと最初は思ったけれど、

やっぱり観ていると面白かった(でも眠かった)。

インディ500は「世界3大レース」のひとつと言われていますが、

あと2つは、F1のモナコGPとフランスのルマン24時間レース。

ルマンも高校時代にテレビで観た記憶があります。

さて、今日の佐藤琢磨選手関係のニュースを

もうひとつ引用します。

***

佐藤琢磨、道頓堀のグリコ看板に インディ500優勝で

世界3大自動車レースの一つ

「インディアナポリス500マイル」で優勝した佐藤琢磨選手が1日、

大阪・道頓堀の、江崎グリコの電子看板に登場した。

グリコ主催の子ども向けカート教室に

佐藤選手が参加した縁があるという。

トロフィーを持つ画像などが、日没30分後から繰り返し流れる。

7日まで。

800キロを走破する過酷なレース。

「1粒300メートル」が売り文句のグリコなら2666粒にあたる。

「たくさん食べて、強い体になってね」

と担当者。

***

なんかほのぼのとしますね。

こういうことで広く知られて称えられればいいなと思います。

それにしても、グリコ2666粒食べたら胸焼けがひどくて

車の運転どころではなくなりそう(笑)。

◇

後半は音楽、この話題を知ってから僕の頭の中で

ヘヴィローテーションになっている曲を。

☆

From Here To Eternity

Iron Maiden

(1992)

アイアン・メイデンの僕がいちばん好きなアルバム、

1992年のFEAR OF THE DARKからのシングル曲。

メイデンにしては異様に明るくてポップ。

時々こういうのありますね、メイデンは、Wildest Dreamsとか。

ヴァースの部分がほとんどラップなのも時代を感じます。

まあ、サビが歌いやすくて好きな曲ではあります。

曲はブルース・ディッキンソン曰く

「ヘルズ・エンジェルズ」をモチーフにしたとのことで、

ビデオクリップも車ではなくバイクで、メイデンにしては珍しく

女性がたくさん出てくるなど、そんな映像になっています。

「ヘルズ・エンジェルズ」 Hell's Angelsはウィキペディアによれば

「バイクに乗ったマフィア」とのこと。

ローリング・ストーンズがサーキットで行ったコンサートの

警備をしていて事件を起こした「オルタモントの悲劇」により

ロックファンの間には知られています。

ヒッピー時代の話ですが、メイデンではそういうのも珍しい。

まあ、メイデンでは異色な曲の筆頭格でしょうね。

はい、さて、なぜインディ500かというと、

間奏のギターソロの前でブルース・ディッキンソンが喋っていますが、

2'06"の部分で"Gentlemen, start your engines"と言い、

バイクのエンジン音が入ります。

この言葉は、インディ500が始まる時の言葉なのです。

今は時代柄"Ladies and Gentlemen, start your engines"ですが、

メイデンはそうした引用による小ネタがまた楽しいですね。

アイアン・メイデンは映画や小説からの引用も多くありますが、

この曲From Here To Eternityもそれで、同名小説を原作とした

邦題「地上(ここ)より永遠に」という映画。

1953年度アカデミー最優秀作品賞受賞作で、

バート・ランカスター、モンゴメリー・クリフト、デボラ・カー、

フランク・シナトラ、アーネスト・ボーグナインなどが出演する

第2次世界大戦を舞台にとった映画。

メイデンは特に戦争映画からよく取りますね、

Where Eagles Dare『荒鷲の要塞』とか。

でもこの歌の内容は先述のごとくで映画とは関係がない。

"Hell ain't a bad place"というイメージがこの映画と

つながったのかもしれないですね。

作曲者はスティーヴ・ハリスひとりです。

まあそんなこんなで、今は「ヘッル!」とか言いながら(笑)、

気がつくとこの曲を口ずさんでいます。

◇

とここで終わろうと思いましたが、もう1曲あります。

☆

Mary Jane's Last Dance

Tom Petty & The Heartbreakers

トム・ペティのこの曲、歌詞の最初の方に”Indiana"と出てくる。

まあそれだけで、この曲もインディ500とは関係ありません。

そしてインディアナ州といえばコルツ、もちろんですが、

ジャクソン5の出身地でもありますね。

あらためて、佐藤琢磨選手おめでとう!

02

そうそう、インディ500は優勝するとミルクを飲むんですよね。

うちの犬たちには、あげてません。

犬に牛乳あげる時は水で薄める方がいいそうですね。

2017年03月11日

忘れてはいない

01

3.11

忘れていない。

14:46分には南の方を向いて心の中で黙とうしました。

でも、今年は、ここ1週間、ニュースをほとんど見ませんでした。

「3.11」の話題、その後の話を見るのがつらかった。

忘れてはいけない。

報道する側の思いは分かります。

でも、僕は、忘れていないからこそ見るのがつらかったのです。

忘れてはいないのだから。

"Woman"と出会って初めての「3.11」

あの日はどこで何をしていた。

お互い話しました。

僕は家にいて、テレビをつけずに何かのCDを聴いていた。

弟がアイアン・メイデン来日公演のため東京に行っていた。

札幌でも大きく揺れた。

縦揺れでも横揺れでもない、全体にスウィングするような

経験したことがない揺れ。

テレビをつけた。

東北地方で大地震。

すぐに弟に電話をかけた。

成田空港にいた。

アイアン・メイデンが来日する飛行機を待っていた。

そこで大きく揺れた。

大丈夫だというが動けないという。

もしかして成田空港に泊ることになるかもしれないと。

30分後に再び電話をかけた。

つながらなかった。

無事だろうとは思っていたが心配だった。

当時存命だった母は夕方帰宅。

弟のことを伝えたが、無事ではあるらしいと話すと

意外なほど心配する素振りは見せなかった。

僕は地震の後ずっとテレビを観ていた。

翌朝8時過ぎ、ようやく電話がつながった。

弟はぎゅうぎゅう詰めの総武線の中にいると答え、

すぐに切れた。

"Woman"は当時道南に住んでいた。

あまり大きくは揺れなかったが、ぽんちゃんが

それまで聞いたことがないような奇妙な声で鳴いたという。

アイアン・メイデンの飛行機は成田空港に着陸することができず、

セントレアに向かうよう指示が出された。

翌日からの来日公演は中止になった。

☆

Iron Maiden's speech for Japan

来日公演が中止となったアイアン・メイデンは

爾来Blood Brothersを日本に捧げる曲として

コンサートで演奏するようになりました。

この映像は、ブルース・ディッキンソンが語る

あの地震の体験と日本への思いです。

☆

Blood Brothers

Iron Maiden from EN VIVO!

忘れてはいない。

今日は、普通に生活できることに感謝する日。

3.11

忘れていない。

14:46分には南の方を向いて心の中で黙とうしました。

でも、今年は、ここ1週間、ニュースをほとんど見ませんでした。

「3.11」の話題、その後の話を見るのがつらかった。

忘れてはいけない。

報道する側の思いは分かります。

でも、僕は、忘れていないからこそ見るのがつらかったのです。

忘れてはいないのだから。

"Woman"と出会って初めての「3.11」

あの日はどこで何をしていた。

お互い話しました。

僕は家にいて、テレビをつけずに何かのCDを聴いていた。

弟がアイアン・メイデン来日公演のため東京に行っていた。

札幌でも大きく揺れた。

縦揺れでも横揺れでもない、全体にスウィングするような

経験したことがない揺れ。

テレビをつけた。

東北地方で大地震。

すぐに弟に電話をかけた。

成田空港にいた。

アイアン・メイデンが来日する飛行機を待っていた。

そこで大きく揺れた。

大丈夫だというが動けないという。

もしかして成田空港に泊ることになるかもしれないと。

30分後に再び電話をかけた。

つながらなかった。

無事だろうとは思っていたが心配だった。

当時存命だった母は夕方帰宅。

弟のことを伝えたが、無事ではあるらしいと話すと

意外なほど心配する素振りは見せなかった。

僕は地震の後ずっとテレビを観ていた。

翌朝8時過ぎ、ようやく電話がつながった。

弟はぎゅうぎゅう詰めの総武線の中にいると答え、

すぐに切れた。

"Woman"は当時道南に住んでいた。

あまり大きくは揺れなかったが、ぽんちゃんが

それまで聞いたことがないような奇妙な声で鳴いたという。

アイアン・メイデンの飛行機は成田空港に着陸することができず、

セントレアに向かうよう指示が出された。

翌日からの来日公演は中止になった。

☆

Iron Maiden's speech for Japan

来日公演が中止となったアイアン・メイデンは

爾来Blood Brothersを日本に捧げる曲として

コンサートで演奏するようになりました。

この映像は、ブルース・ディッキンソンが語る

あの地震の体験と日本への思いです。

☆

Blood Brothers

Iron Maiden from EN VIVO!

忘れてはいない。

今日は、普通に生活できることに感謝する日。

2016年04月25日

アイアン・メイデン来日公演グッズ

01

弟がアイアン・メイデン来日公演に行って来ました。

僕ではないです、念のため。

2016年4月20日、21日両国国技館での2日間のコンサート。

今日は弟が買ってきたコンサートグッズを紹介します。

02

03

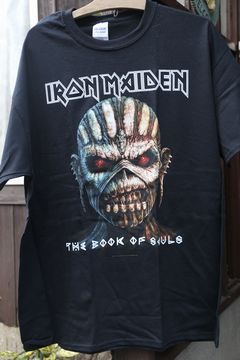

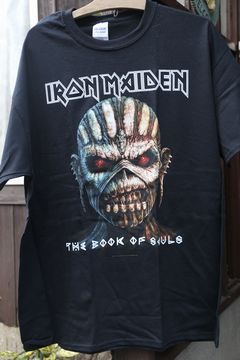

ツアーTシャツA

メイデンは公演先にちなんだツアーTシャツを作りますが、

今回は両国国技館ということで予想通り、

エディが相撲取りを倒すデザインでした。

エディのふんどし(?)に「勝者」と書かれていますね。

裏でエディが民族衣装のような恰好をしているのは、

アルバム冒頭の音を彷彿とさせていいですね。

ちなみに弟情報、2日目のコンサートで

ブルース・ディッキンソンはちょんまげヅラを被って

ステージで歌っていたそうです。

04

05

ツアーTシャツB

表は最新作THE BOOK OF SOULSのアートワークですが、

裏の石像になったメンバーの顔が面白すぎる。

06

トートバッグ(右大きいの)

バンダナ(左小さいの)

マフラータオル(下細長いの)

定番グッズですね、でもないかバンダナは。

07

マフラータオルをビニールから出しました。

左右対称になっていて、つまり広げると

右側にはこの絵と文字が対称に配置されています。

08

09

パンフレットポスター

メイデンは前回(厳密には前々回)の来日公演でも

広げるとポスターになるパンフレットでしたが、

まあこれは好き好きかな、僕は普通のパンフの方が好き。

10

そしてこれはコンサートではなく、来日に合わせて

池袋パルコにオープンしたメイデンのグッズの店で買った

メイデンのビール。

2種類あって左の方がアルコール度数が高いもの。

たまには飲んでみるかな、せっかくだから。

11

アイアン・メイデン、前回の来日公演は、

2011年3月11日、日本に着いたまさにその日その瞬間に

あの大地震が起り、キャンセルとなりました。

飛行機を見に行った僕の弟も成田空港で一晩を過ごした、

などということもありましたね。

それ以来5年振りの来日。

しかし今度は直前に熊本で大地震が起りました。

メイデンのメンバーの思いは5年前と同じだと思います。

今回の来日公演は、メイデンがコンサートを行うキャパシティの

コンサート会場がなかなか抑えられなかったようで、

3か月前にようやく決まるという「外タレ」にしては異様の遅さ。

前回行う予定だった「さいたまスーパーアリーナ」が改修中、

武道館は他の人の予定が先に入っていた、というタイミング、

それでもなんとか両国国技館が抑えられてよかった。

大相撲夏場所も5月には始まることだし、

もうそろそろ土俵を作り始めるかもしれないし。

次は札幌に来てくれないかなあ、と願う留守番部隊でした。

12

留守番部隊はこの子たちも同じでした(笑)。

弟がアイアン・メイデン来日公演に行って来ました。

僕ではないです、念のため。

2016年4月20日、21日両国国技館での2日間のコンサート。

今日は弟が買ってきたコンサートグッズを紹介します。

02

03

ツアーTシャツA

メイデンは公演先にちなんだツアーTシャツを作りますが、

今回は両国国技館ということで予想通り、

エディが相撲取りを倒すデザインでした。

エディのふんどし(?)に「勝者」と書かれていますね。

裏でエディが民族衣装のような恰好をしているのは、

アルバム冒頭の音を彷彿とさせていいですね。

ちなみに弟情報、2日目のコンサートで

ブルース・ディッキンソンはちょんまげヅラを被って

ステージで歌っていたそうです。

04

05

ツアーTシャツB

表は最新作THE BOOK OF SOULSのアートワークですが、

裏の石像になったメンバーの顔が面白すぎる。

06

トートバッグ(右大きいの)

バンダナ(左小さいの)

マフラータオル(下細長いの)

定番グッズですね、でもないかバンダナは。

07

マフラータオルをビニールから出しました。

左右対称になっていて、つまり広げると

右側にはこの絵と文字が対称に配置されています。

08

09

パンフレットポスター

メイデンは前回(厳密には前々回)の来日公演でも

広げるとポスターになるパンフレットでしたが、

まあこれは好き好きかな、僕は普通のパンフの方が好き。

10

そしてこれはコンサートではなく、来日に合わせて

池袋パルコにオープンしたメイデンのグッズの店で買った

メイデンのビール。

2種類あって左の方がアルコール度数が高いもの。

たまには飲んでみるかな、せっかくだから。

11

アイアン・メイデン、前回の来日公演は、

2011年3月11日、日本に着いたまさにその日その瞬間に

あの大地震が起り、キャンセルとなりました。

飛行機を見に行った僕の弟も成田空港で一晩を過ごした、

などということもありましたね。

それ以来5年振りの来日。

しかし今度は直前に熊本で大地震が起りました。

メイデンのメンバーの思いは5年前と同じだと思います。

今回の来日公演は、メイデンがコンサートを行うキャパシティの

コンサート会場がなかなか抑えられなかったようで、

3か月前にようやく決まるという「外タレ」にしては異様の遅さ。

前回行う予定だった「さいたまスーパーアリーナ」が改修中、

武道館は他の人の予定が先に入っていた、というタイミング、

それでもなんとか両国国技館が抑えられてよかった。

大相撲夏場所も5月には始まることだし、

もうそろそろ土俵を作り始めるかもしれないし。

次は札幌に来てくれないかなあ、と願う留守番部隊でした。

12

留守番部隊はこの子たちも同じでした(笑)。

Posted by guitarbird at

18:54

│Iron Maiden

2015年10月08日

THE BOOK OF SOULS アイアン・メイデン

01

THE BOOK OF SOULS

Iron Maiden

ザ・ブック・オブ・ソウルズ

アイアン・メイデン

(2015)

アイアン・メイデンのTHE BOOK OF SOULSリリースから早1か月。

アルバムは2枚組にも拘わらずビルボード誌チャート最高4位を記録。

日本のオリコンでも洋楽で1位、総合と5位と健闘しています。

メイデンの洋楽チャート1位は初めてだそうで、ファンとしても嬉しいです。

まあ、逆をいえば、アメリカでは1枚ものだったら1位だったかも、

と想像もしてしまうのですが、それはただの思考の遊びということで。

リリース当日に短い印象を記事として上げましたが、

ひと月が経ち、印象はほとんど変わりません。

70年代ハードロックへ、「回帰」というと表現は少し違いますが、

彼らが音楽活動を始めた頃に好きだったであろう

70年代ハードロックの香りが今までよりも強いことは確かに感じます。

まあ、人それぞれですが、人は年齢により音楽的趣向が変るもので、

それは聴き手も演じ手も同じ、ということでしょう。

昔から聴いてきた音楽捨てるわけではないので(中にはそういう

人もいるでしょうけど)、「変わる」といっても中身が入れ替わるのではなく、

木が伸びてゆくように、枝が増えて広がってゆくということでしょうね。

伸びる過程で主幹が枯れてしまう木もあるし、逆に枝を一時は広げても、

主幹を守るために枝を落としていく木もある、と。

もうひとつ、今回はメイデンの過去の曲に雰囲気が似ていたり、

ほとんどそのままフレーズを似せていたりという曲が何曲かあります。

意図したものなのかな、うん、そうとしか思えない。

そういうのを聴いて昔からのファンは喜ぶ、かもしれないし、

もう才能が枯れてきたのかな、と嘆くかもしれない。

でも、メイデンがとりわけファンとの絆を大切にしているバンドであるのは

今回のアルバムのそういう面でもあらためてよく分かりました。

ファンと一緒に齢を重ねてゆこうという宣言の書、それが今作です。

もちろん新たなファンも取り込んでゆきたいところですが、

70年代ハードロックはもはや広く聴かれているものであり、

メイデンは知らなくてもそうした音楽を知っているという若者も

結構な数に上ると思われます(日本ではどうか分からないですが)。

そういう人にとっては70年代ハードロックの香りはとっつきやすい。

しかも、往年のメイデンらしい部分もあり、今作は、入って来た人が、

ああこれがメイデンなんだと思いやすい、という作りになっています。

古い人新しい人、どちらも満足できる内容というわけですね。

簡単そうでなかなかうまくゆかない。

しかも時代に擦り寄っていくことは昔から決してしない。

アイアン・メイデンが孤高の存在であり、自分達らしさだけを

追求してきた結果が今の姿であって、自分たちがそれを意識して

臨んだからこそ、このアルバムが出来たのだと思います。

それにしても2枚組とは。

僕は、最初に2枚組であることを聞いてこう思いました。

「ブルース・ディッキンソンが癌に打ち勝った記念碑である」

癌のバカヤロウという本人そしてバンドのメンバーの強い思いが、

1枚では収まり切れないパワーとなって結実したのです。

音楽を作りたいという思いは変わらない、衰えない。

メイデンの新たな幕が落とされた「宣誓の書」ともいえるでしょう。

音楽ファンとしては"soul"という言葉を聞くとどうしても、

ソウルミュージックを思い出してしまう。

ソウルも70年代に栄えた音楽だから、そこも70年代につながる。

もちろん、ソウルミュージックだけが魂を表す音楽ではないわけで、

人間である以上魂-ソウルにもいろいろな形がある。

ということを今回あらためて感じました。

02 今朝のA公園風景 ~嵐の前~

Disc1

Tr1(1曲目) If Eternyty Should Fail

いきなりマイルス・デイヴィスか?

ロドリゴの「アラン・フェス協奏曲」の印象的なフレーズに似た

キーボードの旋律から始まる。

もうここからして違う。

ブルースのエスニックな雰囲気のアカペラのヴォーカルは

前作で試したことを引き継いでいて、はっとさせられる。

それらをプレリュードとして始まるのは70年代ハードロック。

すごい。

この曲は歌メロが非常にいい、メイデンで1番かもしれない。

特にBメロの5小節目から8小節目の流麗さにはくらっときてしまう。

歌メロがいい歌はもちろん今までたくさんあったけれど、この曲は、

歌メロというより旋律としての流れが素晴らしい。

歌というより、クラシックの交響曲でもなんでもいい、

音楽全体の中の旋律に聴き惚れる、そんな気分になる。

ブルースのヴォーカルもその旋律を壊すことなく色を添える。

癌と闘った彼のヴォーカルは、どこも変わったところはない。

録音は闘病前だったかもしれないけれど、そうだとしても

病気に陥っていた状態で歌われていたのは変わりないだろうし。

間奏はリズムが変わり、メイデンらしくインストゥロメンタルで展開。

そこでもアランフェス風のギターの音色が入り、凝ってますね。

最後の歌にはギターソロが重なっていて厚みのある響き。

そしてブルースの呟きとアコースティックギターで終わる。

いやあ、素晴らしい、僕はこの曲がいちばん好きです。

Tr2(2曲目) Speed Of Light

9月4日の先行記事で上げた最初のシングル曲。

メイデンは、ブルースが復帰してから、最初のシングル曲には、

アップテンポでポップな歌を持ってくるのが定例となりました。

悪く言えばアルバム全体の中で浮いているともとれるんだけど、

そうした明快さはあっていい、ポップソングなのだから。

ただですね、歌メロにうるさい僕からすれば、メイデンの

その手の曲は歌メロの進め方がやや強引なんですよね。

特にこのアルバムでは1曲目があれほど見事に流れているので、

それが余計に目立ちます。

でも今回、それが意図的なものだと分かった気がしました。

分からせるために敢えてこの2曲を並べたのでは。

もちろんこれはこれで僕は好きです。

70年代ハードロックの香りはますます深まってきているし。

しかしそれにしても、ブルースの元気な声を聴いて安心しました。

Tr3(3曲目) The Great Unknown

エレクトリックギターのアルペジオで始まる雰囲気重視の曲。

"Winter softly falling to the ground"

歌い出しの歌詞は、彼らが英国の詩に傾倒していることが分かります。

前の曲の半分ほどのゆったりとしたテンポで

うねりながら大胆に迫ってくる、この感覚がいい。

じわじわと攻め、ギターソロで盛り上がり、また落とす。

Tr4(4曲目) The Red And The Black

コンサドーレ札幌の歌か? んなわけない(笑)。

イントロのベースソロの旋律もアランフェス風。

ブルースが歌い出すと微妙にオリエンタルな雰囲気。

曲としてはメイデンのミディアムテンポの典型で、7作目の表題曲、

Seventh Son Of A Seventh Sonに似ているかな(似ている)、

ギターの低音が八分音符を「ガッガッガッガッ」と刻んでゆく

アルバムに1曲はこれが欲しいというタイプ。

途中の男臭いアンセム風の掛け声、そうか、サッカー場で歌うんだな。

というわけで、コンサドーレの応援歌にいかがですかね!?

明るいヴォーカルには勇気づけられるものもあることだし。

後半はインストゥロメンタルも展開しテンポアップ、聴かせてくれます。

最後はアンセムに戻り、最初のベースのフレーズで終わる。

メイデンはフェイドアウトで終わらせる曲が基本的にはないのですが、

終わらせ方の工夫はさすが、現役バンド1番でしょうね。

Tr5(5曲目) When The River Runs Deep

ううん、この曲名はもろソウルですよね。

具体的にアイク&ティナ・ターナーの曲名や、

マーヴィン・ゲイ&タミー・テレルの曲の歌詞を思い出したり。

ほんとうにソウルミュージックとは関係ないのだろうか・・・

曲はトリッキーなギターリフを受けてねじが外れたような

素っ頓狂な声で歌うブルース、ちょっと恐いくらい。

それを受けてニコ・マクブレインの叩きつけるようなドラムスにのり、、

ギターリフが引っ張ってゆくアップテンポの激しい曲。

これは自分たちのルーツに戻った、NWOBHMすなわち

New Wave Of British Heavy Metalそのままという曲ですね。

Bメロに移った部分の声が急に上がる部分もメイデンらしい。

ギターの低音弦の動き方は、ハードロックがブリティッシュ・ブルーズ

から発展したものであることを分からせてくれます。

まあつまりブルーズの末裔、異端児、といったところでしょうかね。

Tr6(6曲目) The Book Of Souls

表題曲が1枚目の最後に登場。

やっぱりアランフェス風のスパニッシュギターで始まるのか。

ひとつのコンセプト、ということなのでしょうね。

まあエレクトリックギターが始まると、スロウテンポでザクザクとした

ギターのいつものメイデンなのですが。

でもやっぱりどこかオリエンタルな響きで、スペインのその先の

モロッコ辺りに意識が飛んでいるのかもしれない。

この曲は特にブルース・ディッキンソン流のソウルといった趣きで、

力強く歌い上げる彼のヴォーカルの真髄ともいえますね。

03 昨日は晴れていた、秋に咲くイヌサフラン

Disc2

Tr1(7曲目) Death Or Glory

アップテンポでリズムが跳ねた、2枚目最初にはふさわしい曲。

これまたイントロのトリッキーなギターリフが印象的であり、

全体演奏が始まった3小節目の低音の進み方も、らしい、曲。

そしてこれもNWOBHMに回帰した曲。

短い曲でもあり、全体の中では一番分かりやすい曲でもあります。

Tr2(8曲目) Shadow Of The Valley

これはですね、イントロを聴いた瞬間弟がニヤッとしました。

イントロのギターリフが、Wasted Yearsのそれにそっくり。

そっくりというのは、人によっては何じゃこれと思うかもしれないし、

いい意味にとらない(とれない)方もいらっしゃるかと思います。

でも、僕や弟はファンであるから、これはいい意味にとります。

やってくれたな、と。

ここまで似ているのは、意図があってのものと思いますが、

その辺のユーモアも、張り詰めた音楽の中からも感じたいですね。

ただし、曲が始まると件の曲のように突っ走るわけではなく、

アップテンポだけど妙な間があるリズムで進んでゆきます。

この曲もこのリズムの中でうまく歌メロが流れていますね。

これはNWOBHMから抜け出し彼ららしさを確立した頃の音ですね。

そしてこれもサッカーアンセム風の男臭いコーラスが効いてます。

Tr3(9曲目) Tears Of A Clown

スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ唯一のNo.1ヒットと同名異曲。

彼らは小説や映画のタイトルをとった曲が多く存在するのだけど、

ソウルの名曲と同名異曲というのは、音はまるで違えど、

やっぱりソウルミュージックが頭の片隅にあるのは確かなようですね。

そしてこの曲は亡くなったロビン・ウィリアムズに捧げられています。

歌詞は、ロビンを道化師に喩え、人々を楽しませ笑わせ続けた彼の

内面の苦悩を想像し描いたもの、と読むことができます。

(ブックレットの歌詞読むのは目が疲れますね・・・)

曲はミディアムスロウで低音がせり上がって来るような重たい響き。

スモーキーの曲は軽い、同名異曲でもここまで曲想が違うのは面白い。

まあ、タイトルが同じというだけでスモーキーに結びつけるのは

僕の悪い癖なのかもしれないですが・・・(笑)

Tr4(10曲目) The Man Of Sorrows

冒頭から思い入れたっぷりのギターが泣いている。

力強さとはかなさが背中合わせであるかのように響くアルペジオ。

はかなさ、に感じ入るものが大きいのかな。

意表を突いたかのように、展開もなく盛り上がることもないまま終わる。

そこに、かえって、無常さのようなものを感じます。

Tr5(11曲目) Empire Of The Clouds

メイデン史上初、ピアノが導入された曲。

何かを語りたくてしょうがないといったピアノの音色で始まり、

途中11分「メイデン劇場」を繰り広げた後、最後もピアノで終わる。

"book"にも"soul"にもピアノの音色というイメージがありますよね。

だからこれを最初に聴いた時、やはり来たか、と。

さらにイントロではチェロも使われていて、クラシックの趣きも。

弟によればこれは事実に基づいた内容であり、

巨大な船の航海の様子を表したもの、とのこと。

歌詞の中に"Titanic fits inside"というくだりがあって、つまり

タイタニックが中に入るくらい大きい、ということでしょう。

ただ、歌詞の中にわざわざ「タイタニック」を出すところは、

沈んでしまうことへの伏線と捉えることができますよね。

船を"she"と呼ぶんですね、そういえば昔習ったような記憶が。

スロウだった曲がアップテンポに変わるのは、潮目が変わったことを

感覚として分からせてくれます。

この曲も、無常さ、はかなさを感じます。

長いだけあって曲は何度も展開しますが、どのパーツも素晴らしい。

ギターが三連符を刻む部分が特にメイデンらしさが凝縮されている。

同じフレーズがだんだん音が上がっていくパーツも印象的。

コンサートで演奏するのかな。

歌だけではなく聴き入るこのような曲もあってもいい。

いい意味で会場が静かになるような曲を。

最後に大作を置いて、聴き応えがある作品に仕上がっています。

いや、読み応えがある書のページを閉じる、というべきか。

英国ということでシェイクスピアの一篇やコールリッジの詩を

読んでいるような、深い文学性を感じずにはいられません。

ブルース・ディッキンソンが癌に勝ってよかった。

ところで、あれからひと月、まだ日本公演の正式な発表がありません。

来年4月、その前の南米とその後のニュージーランドが決まっていて、

日本に来るのは4月22、23の週末辺りには違いないのですが。

でもまだ半年以上先のこと。

日本は発表が遅いのが慣例なのかもしれないですね。

まあ、どの道僕は行けそうにないのですが・・・

札幌に来てくれないかなあ、でもそれは難しそうだな。

今日の北海道は、東の海上に台風が近づき、

それから変わった温帯低気圧の影響で大荒れ。

根室の方では高潮により冠水している場所もあるそうです。

札幌も風が強く、公園の木が倒れたという情報も。

今は雨が強く、明日昼過ぎまではまだ警戒が必要です。

今日は休みでしたが家にいました。

そこで、滞っていたメイデンの記事を上げることにしました。

温帯低気圧による大きな被害がなければいいのですが。

最後は今朝の犬たち3ショット。

朝はまだ風はそれほど強くはありませんでした。

04

THE BOOK OF SOULS

Iron Maiden

ザ・ブック・オブ・ソウルズ

アイアン・メイデン

(2015)

アイアン・メイデンのTHE BOOK OF SOULSリリースから早1か月。

アルバムは2枚組にも拘わらずビルボード誌チャート最高4位を記録。

日本のオリコンでも洋楽で1位、総合と5位と健闘しています。

メイデンの洋楽チャート1位は初めてだそうで、ファンとしても嬉しいです。

まあ、逆をいえば、アメリカでは1枚ものだったら1位だったかも、

と想像もしてしまうのですが、それはただの思考の遊びということで。

リリース当日に短い印象を記事として上げましたが、

ひと月が経ち、印象はほとんど変わりません。

70年代ハードロックへ、「回帰」というと表現は少し違いますが、

彼らが音楽活動を始めた頃に好きだったであろう

70年代ハードロックの香りが今までよりも強いことは確かに感じます。

まあ、人それぞれですが、人は年齢により音楽的趣向が変るもので、

それは聴き手も演じ手も同じ、ということでしょう。

昔から聴いてきた音楽捨てるわけではないので(中にはそういう

人もいるでしょうけど)、「変わる」といっても中身が入れ替わるのではなく、

木が伸びてゆくように、枝が増えて広がってゆくということでしょうね。

伸びる過程で主幹が枯れてしまう木もあるし、逆に枝を一時は広げても、

主幹を守るために枝を落としていく木もある、と。

もうひとつ、今回はメイデンの過去の曲に雰囲気が似ていたり、

ほとんどそのままフレーズを似せていたりという曲が何曲かあります。

意図したものなのかな、うん、そうとしか思えない。

そういうのを聴いて昔からのファンは喜ぶ、かもしれないし、

もう才能が枯れてきたのかな、と嘆くかもしれない。

でも、メイデンがとりわけファンとの絆を大切にしているバンドであるのは

今回のアルバムのそういう面でもあらためてよく分かりました。

ファンと一緒に齢を重ねてゆこうという宣言の書、それが今作です。

もちろん新たなファンも取り込んでゆきたいところですが、

70年代ハードロックはもはや広く聴かれているものであり、

メイデンは知らなくてもそうした音楽を知っているという若者も

結構な数に上ると思われます(日本ではどうか分からないですが)。

そういう人にとっては70年代ハードロックの香りはとっつきやすい。

しかも、往年のメイデンらしい部分もあり、今作は、入って来た人が、

ああこれがメイデンなんだと思いやすい、という作りになっています。

古い人新しい人、どちらも満足できる内容というわけですね。

簡単そうでなかなかうまくゆかない。

しかも時代に擦り寄っていくことは昔から決してしない。

アイアン・メイデンが孤高の存在であり、自分達らしさだけを

追求してきた結果が今の姿であって、自分たちがそれを意識して

臨んだからこそ、このアルバムが出来たのだと思います。

それにしても2枚組とは。

僕は、最初に2枚組であることを聞いてこう思いました。

「ブルース・ディッキンソンが癌に打ち勝った記念碑である」

癌のバカヤロウという本人そしてバンドのメンバーの強い思いが、

1枚では収まり切れないパワーとなって結実したのです。

音楽を作りたいという思いは変わらない、衰えない。

メイデンの新たな幕が落とされた「宣誓の書」ともいえるでしょう。

音楽ファンとしては"soul"という言葉を聞くとどうしても、

ソウルミュージックを思い出してしまう。

ソウルも70年代に栄えた音楽だから、そこも70年代につながる。

もちろん、ソウルミュージックだけが魂を表す音楽ではないわけで、

人間である以上魂-ソウルにもいろいろな形がある。

ということを今回あらためて感じました。

02 今朝のA公園風景 ~嵐の前~

Disc1

Tr1(1曲目) If Eternyty Should Fail

いきなりマイルス・デイヴィスか?

ロドリゴの「アラン・フェス協奏曲」の印象的なフレーズに似た

キーボードの旋律から始まる。

もうここからして違う。

ブルースのエスニックな雰囲気のアカペラのヴォーカルは

前作で試したことを引き継いでいて、はっとさせられる。

それらをプレリュードとして始まるのは70年代ハードロック。

すごい。

この曲は歌メロが非常にいい、メイデンで1番かもしれない。

特にBメロの5小節目から8小節目の流麗さにはくらっときてしまう。

歌メロがいい歌はもちろん今までたくさんあったけれど、この曲は、

歌メロというより旋律としての流れが素晴らしい。

歌というより、クラシックの交響曲でもなんでもいい、

音楽全体の中の旋律に聴き惚れる、そんな気分になる。

ブルースのヴォーカルもその旋律を壊すことなく色を添える。

癌と闘った彼のヴォーカルは、どこも変わったところはない。

録音は闘病前だったかもしれないけれど、そうだとしても

病気に陥っていた状態で歌われていたのは変わりないだろうし。

間奏はリズムが変わり、メイデンらしくインストゥロメンタルで展開。

そこでもアランフェス風のギターの音色が入り、凝ってますね。

最後の歌にはギターソロが重なっていて厚みのある響き。

そしてブルースの呟きとアコースティックギターで終わる。

いやあ、素晴らしい、僕はこの曲がいちばん好きです。

Tr2(2曲目) Speed Of Light

9月4日の先行記事で上げた最初のシングル曲。

メイデンは、ブルースが復帰してから、最初のシングル曲には、

アップテンポでポップな歌を持ってくるのが定例となりました。

悪く言えばアルバム全体の中で浮いているともとれるんだけど、

そうした明快さはあっていい、ポップソングなのだから。

ただですね、歌メロにうるさい僕からすれば、メイデンの

その手の曲は歌メロの進め方がやや強引なんですよね。

特にこのアルバムでは1曲目があれほど見事に流れているので、

それが余計に目立ちます。

でも今回、それが意図的なものだと分かった気がしました。

分からせるために敢えてこの2曲を並べたのでは。

もちろんこれはこれで僕は好きです。

70年代ハードロックの香りはますます深まってきているし。

しかしそれにしても、ブルースの元気な声を聴いて安心しました。

Tr3(3曲目) The Great Unknown

エレクトリックギターのアルペジオで始まる雰囲気重視の曲。

"Winter softly falling to the ground"

歌い出しの歌詞は、彼らが英国の詩に傾倒していることが分かります。

前の曲の半分ほどのゆったりとしたテンポで

うねりながら大胆に迫ってくる、この感覚がいい。

じわじわと攻め、ギターソロで盛り上がり、また落とす。

Tr4(4曲目) The Red And The Black

コンサドーレ札幌の歌か? んなわけない(笑)。

イントロのベースソロの旋律もアランフェス風。

ブルースが歌い出すと微妙にオリエンタルな雰囲気。

曲としてはメイデンのミディアムテンポの典型で、7作目の表題曲、

Seventh Son Of A Seventh Sonに似ているかな(似ている)、

ギターの低音が八分音符を「ガッガッガッガッ」と刻んでゆく

アルバムに1曲はこれが欲しいというタイプ。

途中の男臭いアンセム風の掛け声、そうか、サッカー場で歌うんだな。

というわけで、コンサドーレの応援歌にいかがですかね!?

明るいヴォーカルには勇気づけられるものもあることだし。

後半はインストゥロメンタルも展開しテンポアップ、聴かせてくれます。

最後はアンセムに戻り、最初のベースのフレーズで終わる。

メイデンはフェイドアウトで終わらせる曲が基本的にはないのですが、

終わらせ方の工夫はさすが、現役バンド1番でしょうね。

Tr5(5曲目) When The River Runs Deep

ううん、この曲名はもろソウルですよね。

具体的にアイク&ティナ・ターナーの曲名や、

マーヴィン・ゲイ&タミー・テレルの曲の歌詞を思い出したり。

ほんとうにソウルミュージックとは関係ないのだろうか・・・

曲はトリッキーなギターリフを受けてねじが外れたような

素っ頓狂な声で歌うブルース、ちょっと恐いくらい。

それを受けてニコ・マクブレインの叩きつけるようなドラムスにのり、、

ギターリフが引っ張ってゆくアップテンポの激しい曲。

これは自分たちのルーツに戻った、NWOBHMすなわち

New Wave Of British Heavy Metalそのままという曲ですね。

Bメロに移った部分の声が急に上がる部分もメイデンらしい。

ギターの低音弦の動き方は、ハードロックがブリティッシュ・ブルーズ

から発展したものであることを分からせてくれます。

まあつまりブルーズの末裔、異端児、といったところでしょうかね。

Tr6(6曲目) The Book Of Souls

表題曲が1枚目の最後に登場。

やっぱりアランフェス風のスパニッシュギターで始まるのか。

ひとつのコンセプト、ということなのでしょうね。

まあエレクトリックギターが始まると、スロウテンポでザクザクとした

ギターのいつものメイデンなのですが。

でもやっぱりどこかオリエンタルな響きで、スペインのその先の

モロッコ辺りに意識が飛んでいるのかもしれない。

この曲は特にブルース・ディッキンソン流のソウルといった趣きで、

力強く歌い上げる彼のヴォーカルの真髄ともいえますね。

03 昨日は晴れていた、秋に咲くイヌサフラン

Disc2

Tr1(7曲目) Death Or Glory

アップテンポでリズムが跳ねた、2枚目最初にはふさわしい曲。

これまたイントロのトリッキーなギターリフが印象的であり、

全体演奏が始まった3小節目の低音の進み方も、らしい、曲。

そしてこれもNWOBHMに回帰した曲。

短い曲でもあり、全体の中では一番分かりやすい曲でもあります。

Tr2(8曲目) Shadow Of The Valley

これはですね、イントロを聴いた瞬間弟がニヤッとしました。

イントロのギターリフが、Wasted Yearsのそれにそっくり。

そっくりというのは、人によっては何じゃこれと思うかもしれないし、

いい意味にとらない(とれない)方もいらっしゃるかと思います。

でも、僕や弟はファンであるから、これはいい意味にとります。

やってくれたな、と。

ここまで似ているのは、意図があってのものと思いますが、

その辺のユーモアも、張り詰めた音楽の中からも感じたいですね。

ただし、曲が始まると件の曲のように突っ走るわけではなく、

アップテンポだけど妙な間があるリズムで進んでゆきます。

この曲もこのリズムの中でうまく歌メロが流れていますね。

これはNWOBHMから抜け出し彼ららしさを確立した頃の音ですね。

そしてこれもサッカーアンセム風の男臭いコーラスが効いてます。

Tr3(9曲目) Tears Of A Clown

スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ唯一のNo.1ヒットと同名異曲。

彼らは小説や映画のタイトルをとった曲が多く存在するのだけど、

ソウルの名曲と同名異曲というのは、音はまるで違えど、

やっぱりソウルミュージックが頭の片隅にあるのは確かなようですね。

そしてこの曲は亡くなったロビン・ウィリアムズに捧げられています。

歌詞は、ロビンを道化師に喩え、人々を楽しませ笑わせ続けた彼の

内面の苦悩を想像し描いたもの、と読むことができます。

(ブックレットの歌詞読むのは目が疲れますね・・・)

曲はミディアムスロウで低音がせり上がって来るような重たい響き。

スモーキーの曲は軽い、同名異曲でもここまで曲想が違うのは面白い。

まあ、タイトルが同じというだけでスモーキーに結びつけるのは

僕の悪い癖なのかもしれないですが・・・(笑)

Tr4(10曲目) The Man Of Sorrows

冒頭から思い入れたっぷりのギターが泣いている。

力強さとはかなさが背中合わせであるかのように響くアルペジオ。

はかなさ、に感じ入るものが大きいのかな。

意表を突いたかのように、展開もなく盛り上がることもないまま終わる。

そこに、かえって、無常さのようなものを感じます。

Tr5(11曲目) Empire Of The Clouds

メイデン史上初、ピアノが導入された曲。

何かを語りたくてしょうがないといったピアノの音色で始まり、

途中11分「メイデン劇場」を繰り広げた後、最後もピアノで終わる。

"book"にも"soul"にもピアノの音色というイメージがありますよね。

だからこれを最初に聴いた時、やはり来たか、と。

さらにイントロではチェロも使われていて、クラシックの趣きも。

弟によればこれは事実に基づいた内容であり、

巨大な船の航海の様子を表したもの、とのこと。

歌詞の中に"Titanic fits inside"というくだりがあって、つまり

タイタニックが中に入るくらい大きい、ということでしょう。

ただ、歌詞の中にわざわざ「タイタニック」を出すところは、

沈んでしまうことへの伏線と捉えることができますよね。

船を"she"と呼ぶんですね、そういえば昔習ったような記憶が。

スロウだった曲がアップテンポに変わるのは、潮目が変わったことを

感覚として分からせてくれます。

この曲も、無常さ、はかなさを感じます。

長いだけあって曲は何度も展開しますが、どのパーツも素晴らしい。

ギターが三連符を刻む部分が特にメイデンらしさが凝縮されている。

同じフレーズがだんだん音が上がっていくパーツも印象的。

コンサートで演奏するのかな。

歌だけではなく聴き入るこのような曲もあってもいい。

いい意味で会場が静かになるような曲を。

最後に大作を置いて、聴き応えがある作品に仕上がっています。

いや、読み応えがある書のページを閉じる、というべきか。

英国ということでシェイクスピアの一篇やコールリッジの詩を

読んでいるような、深い文学性を感じずにはいられません。

ブルース・ディッキンソンが癌に勝ってよかった。

ところで、あれからひと月、まだ日本公演の正式な発表がありません。

来年4月、その前の南米とその後のニュージーランドが決まっていて、

日本に来るのは4月22、23の週末辺りには違いないのですが。

でもまだ半年以上先のこと。

日本は発表が遅いのが慣例なのかもしれないですね。

まあ、どの道僕は行けそうにないのですが・・・

札幌に来てくれないかなあ、でもそれは難しそうだな。

今日の北海道は、東の海上に台風が近づき、

それから変わった温帯低気圧の影響で大荒れ。

根室の方では高潮により冠水している場所もあるそうです。

札幌も風が強く、公園の木が倒れたという情報も。

今は雨が強く、明日昼過ぎまではまだ警戒が必要です。

今日は休みでしたが家にいました。

そこで、滞っていたメイデンの記事を上げることにしました。

温帯低気圧による大きな被害がなければいいのですが。

最後は今朝の犬たち3ショット。

朝はまだ風はそれほど強くはありませんでした。

04

Posted by guitarbird at

20:54

│Iron Maiden

2015年09月04日

アイアン・メイデン新作を聴いてます!!!!!!

01

THE BOOK OF SOULS

Iron Maiden

魂の書

アイアン・メイデン

(2015)

待ちに待ったアイアン・メイデンの新作が出ました。

今まさに聴いています!!

5年振りの新作THE BOOK OF SOULS 「魂の書」

CD2枚組、90分、最後は18分の曲が控えるまさに大作。

5年の間に、いろいろなことがありすぎた。

2011年3月11日。

アイアン・メイデンは翌日からの日本ツアーのために韓国から

ブルース・ディッキンソン自らが操縦する「エド・フォース・ワン」で来日。

しかし、まさに成田空港に降り立とうとした14:46分、あの大地震が。

彼らの飛行機はセントレアに降りるよう指示され、

なんとか日本の地を踏んだものの、コンサートはすべてキャンセルとなり、

次の目的地メキシコへ向けて飛び立ちました。

あの日、弟は飛行機を見に成田空港に行き、一晩足止めをくらい、

翌朝ようやく東京に帰ってきました。

電話は15時半頃まで通じ、状況を把握し安全は確認できたのですが、

やはり一晩不安でした。

その後彼らは欧米を回り、昨年には次のアルバムを

制作中であることが発表されました。

しかし、今年2月。

ヴォーカルのブルース・ディッキンソンが舌癌で治療していることを公表。

ショックでした、心配でたまらなかった。

しかし夏前に、彼は癌を克服し、医者から活動再開の許しが出て復活。

そして新作のリリースが全世界9月4日と発表される。

この新作も、おそらくほとんど完成していたものを、

ブルースの闘病に合わせてリリースを遅らせたものと推測されます。

少し前、洋楽の新譜CDリリースが全世界で金曜に統一、

という話題を記事にしました。

今回これも、全世界9月4日に発売。 国内盤を予約しましたが、

やはりこのことに話題が及び、今までなら前日渡しが出来たのですが

と言われました。

02

そして今日!

アイアン・メイデン英国ファンクラブ会員の弟は、わざわざ休みを取り、

予約した店に朝9時前に着くように出かけたそうな。

実は、今日はその弟の誕生日。

自分の誕生日に、自分がいちばん好きなアーティストのCDが出るなんて

こんな嬉しいことはないだろうし、今後もうそういう機会はないかもしれない、

だから仕事を休みたいのも分かっていただけるかと(笑)。

僕は仕事でしたが、早く聴きたく、帰宅して調理する必要がない献立にしました(笑)。

ここでアルバムの中から1曲、

You-Tubeで上がっているSpeed Of Lightです。

最初の印象。

「70年代ハードロックっぽい」

メイデンでそういうのはなかった。

そりゃそうだ、デビューが1980年だし、常に前に進んでいたから。

アルバムのざっくりとした感想も、どこか70年代ハードロックぽい。

「魂の書」というタイトルのごとく、ここで音楽の遍歴を

一度まとめてみた、ということかもしれない。

かと思うと、思いっきりNWOBHMの初期に戻ったような曲もある。

そうか、前のアルバムで宇宙に行ったのが、今回は戻って来たのかな。

(前のアルバムが良くないという意味ではありません、念のため)。

「メイデン大先生」である弟によれば、

POWERSLAVEの頃の感じの曲が多い、とのこと。

そうですね、CD2枚目の1曲目もそうだし、

僕も1枚目の真ん中辺の曲でそう感じました。

ある面、予想というか期待した通りの音でほっとしました。

それにしても、ブルース・ディッキンソンが元気でよかった!

これから毎日聴くつもりですがなんせ曲の覚えが悪い僕だから、

なんとかひと月以内に記事を上げられればと思います。

03

ところで余談ですが、全世界同時発売はいいですね。

今までは、好きなアーティストほど早く聴きたい、

そのためにはどうすればいいか、輸入盤が国内盤より早く入るのか、

などと悩みました。

でも、全世界同時なら、日本盤を買えばいいだけの話ですからね、

日本も全世界に含まれているのであれば。

なお、弟は国内盤の限定盤、UK盤の限定盤も予約注文していますが、

今日はまず聴くために国内盤通常盤だけを買いました。

そうだ大事なこと、コンサートの話。

先日、この秋からの世界ツアーの予定が発表されました。

欧州、北米中南米などの後、日本には4月下旬に来るようです。

詳細はまだですが、これは行ければ行きたいな。

なお、そのツアーの記事で、日本について"Long waited"と書かれ、

わざわざ改行した最初に日本のことに触れていました。

やっぱり、あの大地震で、日本にまた新たな思いができたようですね。

今年も、僕の中で核になる人の新作が複数リリースされました。

新作を聴く楽しみは、何にも代えがたいですね。

さて、実はまだ1回目が終わっていないのですが(笑)、

今日はもう1回は聴けないかな、明日朝が早いことだし。

まあこの辺は、齢をとって気持ちが落ち着いた部分でしょうね。

若い頃なら眠くなるまで何度も繰り返し聴いたものです。

【追伸】

最後のその長尺ものまでたどり着きました。

これがなんとピアノから始まるではないですか。

メイデンでピアノは初めてではゃないか、と弟の弁。

やはり彼らは「戻った」のではなく、先に進んでいるんですね。

04

THE BOOK OF SOULS

Iron Maiden

魂の書

アイアン・メイデン

(2015)

待ちに待ったアイアン・メイデンの新作が出ました。

今まさに聴いています!!

5年振りの新作THE BOOK OF SOULS 「魂の書」

CD2枚組、90分、最後は18分の曲が控えるまさに大作。

5年の間に、いろいろなことがありすぎた。

2011年3月11日。

アイアン・メイデンは翌日からの日本ツアーのために韓国から

ブルース・ディッキンソン自らが操縦する「エド・フォース・ワン」で来日。

しかし、まさに成田空港に降り立とうとした14:46分、あの大地震が。

彼らの飛行機はセントレアに降りるよう指示され、

なんとか日本の地を踏んだものの、コンサートはすべてキャンセルとなり、

次の目的地メキシコへ向けて飛び立ちました。

あの日、弟は飛行機を見に成田空港に行き、一晩足止めをくらい、

翌朝ようやく東京に帰ってきました。

電話は15時半頃まで通じ、状況を把握し安全は確認できたのですが、

やはり一晩不安でした。

その後彼らは欧米を回り、昨年には次のアルバムを

制作中であることが発表されました。

しかし、今年2月。

ヴォーカルのブルース・ディッキンソンが舌癌で治療していることを公表。

ショックでした、心配でたまらなかった。

しかし夏前に、彼は癌を克服し、医者から活動再開の許しが出て復活。

そして新作のリリースが全世界9月4日と発表される。

この新作も、おそらくほとんど完成していたものを、

ブルースの闘病に合わせてリリースを遅らせたものと推測されます。

少し前、洋楽の新譜CDリリースが全世界で金曜に統一、

という話題を記事にしました。

今回これも、全世界9月4日に発売。 国内盤を予約しましたが、

やはりこのことに話題が及び、今までなら前日渡しが出来たのですが

と言われました。

02

そして今日!

アイアン・メイデン英国ファンクラブ会員の弟は、わざわざ休みを取り、

予約した店に朝9時前に着くように出かけたそうな。

実は、今日はその弟の誕生日。

自分の誕生日に、自分がいちばん好きなアーティストのCDが出るなんて

こんな嬉しいことはないだろうし、今後もうそういう機会はないかもしれない、

だから仕事を休みたいのも分かっていただけるかと(笑)。

僕は仕事でしたが、早く聴きたく、帰宅して調理する必要がない献立にしました(笑)。

ここでアルバムの中から1曲、

You-Tubeで上がっているSpeed Of Lightです。

最初の印象。

「70年代ハードロックっぽい」

メイデンでそういうのはなかった。

そりゃそうだ、デビューが1980年だし、常に前に進んでいたから。

アルバムのざっくりとした感想も、どこか70年代ハードロックぽい。

「魂の書」というタイトルのごとく、ここで音楽の遍歴を

一度まとめてみた、ということかもしれない。

かと思うと、思いっきりNWOBHMの初期に戻ったような曲もある。

そうか、前のアルバムで宇宙に行ったのが、今回は戻って来たのかな。

(前のアルバムが良くないという意味ではありません、念のため)。

「メイデン大先生」である弟によれば、

POWERSLAVEの頃の感じの曲が多い、とのこと。

そうですね、CD2枚目の1曲目もそうだし、

僕も1枚目の真ん中辺の曲でそう感じました。

ある面、予想というか期待した通りの音でほっとしました。

それにしても、ブルース・ディッキンソンが元気でよかった!

これから毎日聴くつもりですがなんせ曲の覚えが悪い僕だから、

なんとかひと月以内に記事を上げられればと思います。

03

ところで余談ですが、全世界同時発売はいいですね。

今までは、好きなアーティストほど早く聴きたい、

そのためにはどうすればいいか、輸入盤が国内盤より早く入るのか、

などと悩みました。

でも、全世界同時なら、日本盤を買えばいいだけの話ですからね、

日本も全世界に含まれているのであれば。

なお、弟は国内盤の限定盤、UK盤の限定盤も予約注文していますが、

今日はまず聴くために国内盤通常盤だけを買いました。

そうだ大事なこと、コンサートの話。

先日、この秋からの世界ツアーの予定が発表されました。

欧州、北米中南米などの後、日本には4月下旬に来るようです。

詳細はまだですが、これは行ければ行きたいな。

なお、そのツアーの記事で、日本について"Long waited"と書かれ、

わざわざ改行した最初に日本のことに触れていました。

やっぱり、あの大地震で、日本にまた新たな思いができたようですね。

今年も、僕の中で核になる人の新作が複数リリースされました。

新作を聴く楽しみは、何にも代えがたいですね。

さて、実はまだ1回目が終わっていないのですが(笑)、

今日はもう1回は聴けないかな、明日朝が早いことだし。

まあこの辺は、齢をとって気持ちが落ち着いた部分でしょうね。

若い頃なら眠くなるまで何度も繰り返し聴いたものです。

【追伸】

最後のその長尺ものまでたどり着きました。

これがなんとピアノから始まるではないですか。

メイデンでピアノは初めてではゃないか、と弟の弁。

やはり彼らは「戻った」のではなく、先に進んでいるんですね。

04

Posted by guitarbird at

21:29

│Iron Maiden

2015年03月27日

EN VIVO! アイアン・メイデンの新しいライヴ盤が出た!

01

EN VIVO! Iron Maiden (2012)

アイアン・メイデンの新しいライヴ盤

「アン・ヴィーヴォ!」が出ました!

厳密にいえば日本盤の発売日は明日、

2012年3月28日ですが、今日はもう店頭にあるはず。

本国英国での発売日は3月26日。

昨日既に札幌のタワーレコードにも輸入盤が入荷していました。

アイアン・メイデンのライヴ盤はもう8枚目。

ロックバンドでこんなにもライヴ盤を出しているバンドもないのでは。

特に、2000年にブルース・ディッキンソンとエイドリアン・スミスが

復帰してからはひとつを除いてアルバムの後のツアーからの

ライヴ盤が出ているのは、トリプルギターの自負でしょう。

なお、前回2009年に出たライヴ盤の記事はこちらです。

今回は2011年5月にチリのサンチアゴで収録された

コンサートのライヴ盤です。

このライヴ盤を僕と弟は心待ちにしていたし、このライヴ盤は

日本人にはまた特別な思いがあるのではないかと。

そう、アイアン・メイデンは、

2011年3月12日から日本公演を行う予定でしたが、

あの3月11日があり、公演は中止となりました。

3月11日は、パイロットの免許を持つブルース・ディッキンソンが

自ら操縦する飛行機で韓国から成田空港に着く予定でしたが、

ほんとうに着陸の直前にあの大地震が起こり、

セントレアに着陸地が変更となりました。

その時の模様が、アイアン・メイデンが専用の飛行機

「エド・フォース・ワン」と世界ツアーに出た際のドキュメントとして

まとめられた洋書FLIGHT 666に記されていて、それによれば

あの地震が起こった2011年3月11日14時46分は、

成田空港着陸の9分前で着陸準備をしていたところ、

管制官に急を告げられて着陸地が変更になりました。

ほんとうにぎりぎりのところだったわけですが、さらには

飛行機は35分遅れていたということで、もし遅れていなければ

着陸して飛行機を降りる頃に地震があったことになりますね。

コンサートを見に行った弟は飛行機を見ようと成田空港に行き、

そこで大地震が起こって成田空港に一晩留まることに。

その間電話が通じず、僕は不安な一夜を過ごしましたが、

朝になって成田から出られたところで弟から電話が来て、

元気でほっとしましたが、弟は情報を何も持っていなかったので、僕が

メイデンのコンサートが中止になったと告げるとがっかりしていました。

弟は何があっても行くつもりで一晩を過ごしたようでした。

アイアン・メイデンはコンサートを行うことなく、次の目的地

メキシコに向かい、当初の予定より1日早く旅立ちました。

今思い出しても、コンサート中止は残念ですね。

でもそれはきっとメイデンのメンバーもそう思っているでしょう。

メイデンはその後、日本公演用に作ったTシャツを、

日本赤十字に売上金を寄付するチャリティTシャツとして販売しました。

そのTシャツの記事はこちらですが、弟は3枚買いました。

そのようなわけで、今回のライヴ盤は特別ですね。

今回のライヴ盤は、

2010年のアルバムTHE FINAL FRONTIER(記事はこちら)

から6曲、他は往年のメイデンの名曲が並んでいます。

メンバーをあらためて。

スティーヴ・ハリス (Bs)

ブルース・ディッキンソン (Vo)

デイヴ・マーレィ (Gt)

エイドリアン・スミス (Gt)(Cho)

ヤニック・ガース (Gt)

ニコ・マクブレイン (Ds)

さて、聴いてゆきますか。

02 先述の洋書

◎CD01

Tr1:Satellite 15

Tr2:The FInal Frontier

Tr3:El Dorado

最初の3曲は2010年の最新作の頭3曲そのまま持ってきています。

Tr1はイントロですがコンサートでこういう始まり方も珍しいかも。

そして興味深いのはTr3、曲が終わったところでブルースが

「サヨナラ」と言うことで、きっと日本を意識しているのでしょうね。

なお、El Doradoのスタジオヴァージョンは、

2011年のグラミー賞でベスト・メタル・パフォーマンス賞を受賞。

それは、メイデンにとって初のグラミー受賞となりました。

Tr4:2 Minutes To Midnight

4曲目でいきなりこの古い名曲が来るのは予想外でした。

実は僕はこの曲、昔はそれほど好きじゃなかったんですけどね・・・

Tr5:The Talisman

Tr6:Coming Home

再び最新作から2曲。

Tr5はメイデンのアルバムに必ずある展開が凝った大作で、

コンサートでやるのではないかと予想していたその通りでした。

一方Tr6は僕が大好きな「家に帰る」もので、こちらは

演奏してくれてとりわけうれしいし、今回聴いてこの曲が

もっともっと大好きになりました。

ところでTr6は間奏が終わって本来歌い出すところで

ディッキンソンが、忘れたのか意図か分からないけど、

歌が間に合わなくてその1小節後から歌に戻っています。

今回のライヴはブルースのフェイクヴォーカルが

以前より多いように感じました。

Tr7:Dance Of Death

後期の大作系の曲でコンサートでもすっかり定番となりました。

弟が後期でいちばん好きな曲がこれなのです。

展開が凝りに凝っていてメイデンでは最も審美的な曲かな。

Tr8:The Trooper

来た来た!

やっぱりこれをやらないとメイデンじゃないよなあ(笑)。

今回は会場が控えめに歌っているのかな、それとも会場が

大きすぎて声がよく拾えていないのかもしれない。

Tr9:The Wicker Man

この曲をやったのは僕は意外でした。

ブルースとエイドリアンが復帰した2000年のアルバム

BRAVE NEW WORLD(記事はこちら)から切られた

最初のシングル曲でしたが、当時は、確かにメイデンだけど、

何かこうもうひとつ何かが足りないかなと弟と話していました。

でもこれはその後だんだんと好きになり今はすっかり大好きに。

Bメロの歌い上げるところと最後のテンポが変わったところがいい。

この曲はメイデンらしさを前面に押し出すというよりは、

70年代ハードロックを彷彿とさせるものを感じさせて、

そこが最初はメイデンにしては何か足りないと感じたのでしょう。

♪ おお~おおぅっ おお~おおぅっ

◎CD02

Tr1:Blood Brothers

3拍子のこの曲をやるのはもっと意外だった。

弟が前に行ったコンサートで、この曲は客がのりにくそうだったと。

しかしこの曲、弟によれば、昨年の大地震の前までは

ロニー・ジェイムス・ディオに捧げるとMCを入れていたのが、

今は日本に捧げるとMCを入れているのだそうで、

なるほど、収録されているのは納得ですね。

Tr2:When The Wild Wind Blows

最新作から最後の曲。

メイデンはこの先抒情性を出してゆくのかな。

Tr3:The Evil That Men Do

コンサートで映える中期の名曲。

僕が最初に買ったメイデンのアルバムの中の曲で、

メイデンの魅力を教えられた曲ともいえますが、

この曲は特に大学生だった当時をよく思い出します。

冬に買って聴いていたので、寒かったこととか(笑)。

Tr4:Fear Of The Dark

大作系としてはメイデンの全キャリアでも双璧を成す中期の大名曲。

コンサートでの盛り上がりも1、2じゃないかな。

この曲はライヴでは最初のヴァースの部分でタイトルの言葉を

言った後にそのコンサートの場所を言うのが恒例ですが、

今回ももちろん「サンチアーゴ!」とブルースが叫んでいます。

ところで、チリといえば鉱山事故の奇跡の生還を思い出しますが、

「暗闇の恐怖」とはまさにあの33人が体験したことだろうなと思うと

また別の感慨が湧いてきますね。

恐怖感を克服する人間の勇気を歌った曲ですから。

Tr5:Iron Maiden

この曲はライヴ盤で欠けたことがないのではないかと思う。

まあ、この曲をやらないとアイアン・メイデンじゃないですからね(笑)。

またここの2曲の流れも近年のコンサートではおなじみとなっています。

お決まりの”Scream for me Santiago"、もちろん叫んでます。

Tr6:The Number Of The Beast

ここからアンコールというのがコンサートの流れ。

この曲も皆勤賞でしょうね。

英国のコンサートでは冒頭に入るチャーチルの演説の

SEも客が「口ずさむ」のにはちょっと驚きますが、

さすがにチリではそこまではいかない模様です(笑)。

Tr7:Hallowed Be Thy Name

そしてコンサート最後はもうこれしかない、メイデン大作双璧の片方。

この曲はもはやロック界の世界遺産、あ、遺産はまだ早いか(笑)。

ともあれ、この曲の魅力を文字で表すのは不可能です。

Tr8:Running Free

最後と書いたけど今回のほんとうの最後はこの曲。

1枚目のこの曲がライヴ盤に収録されるのは久しぶりだそうで、

新譜の曲以外でもツアーごとに変える曲があるのはさすが。

ただ、今回は僕が大好きなWrathchildが落ちたのですが、

仕方ないですね、不満ではありません。

タイトルのEn Vivoについて、スペイン語辞典で引いてみると

予想通り"vivo"は「生きている」、そこに"en"がつくと慣用句で

「生きたまま」という意味であることが分かりました。

それにしてもメイデンは、リオでのライヴ盤も出していたし、

南米が好きなようですね(笑)。

今回のライヴ盤もCDとDVD/ブルーレイが出ます。

国内盤DVDの初回限定盤は缶ケース入りということですが、

ここのリンクは通常盤にしました。

アイアン・メイデン、次の世界ツアーでは間違いなく来日するけど、

その前に日本だけでコンサートをしてくれないかなあ。

次は僕も行きたい。

それまではこのライヴ盤、そして以前のライヴ盤を

聴いて観て楽しむことにしますか。

EN VIVO! Iron Maiden (2012)

アイアン・メイデンの新しいライヴ盤

「アン・ヴィーヴォ!」が出ました!

厳密にいえば日本盤の発売日は明日、

2012年3月28日ですが、今日はもう店頭にあるはず。

本国英国での発売日は3月26日。

昨日既に札幌のタワーレコードにも輸入盤が入荷していました。

アイアン・メイデンのライヴ盤はもう8枚目。

ロックバンドでこんなにもライヴ盤を出しているバンドもないのでは。

特に、2000年にブルース・ディッキンソンとエイドリアン・スミスが

復帰してからはひとつを除いてアルバムの後のツアーからの

ライヴ盤が出ているのは、トリプルギターの自負でしょう。

なお、前回2009年に出たライヴ盤の記事はこちらです。

今回は2011年5月にチリのサンチアゴで収録された

コンサートのライヴ盤です。

このライヴ盤を僕と弟は心待ちにしていたし、このライヴ盤は

日本人にはまた特別な思いがあるのではないかと。

そう、アイアン・メイデンは、

2011年3月12日から日本公演を行う予定でしたが、

あの3月11日があり、公演は中止となりました。

3月11日は、パイロットの免許を持つブルース・ディッキンソンが

自ら操縦する飛行機で韓国から成田空港に着く予定でしたが、

ほんとうに着陸の直前にあの大地震が起こり、

セントレアに着陸地が変更となりました。

その時の模様が、アイアン・メイデンが専用の飛行機

「エド・フォース・ワン」と世界ツアーに出た際のドキュメントとして

まとめられた洋書FLIGHT 666に記されていて、それによれば

あの地震が起こった2011年3月11日14時46分は、

成田空港着陸の9分前で着陸準備をしていたところ、

管制官に急を告げられて着陸地が変更になりました。

ほんとうにぎりぎりのところだったわけですが、さらには

飛行機は35分遅れていたということで、もし遅れていなければ

着陸して飛行機を降りる頃に地震があったことになりますね。

コンサートを見に行った弟は飛行機を見ようと成田空港に行き、

そこで大地震が起こって成田空港に一晩留まることに。

その間電話が通じず、僕は不安な一夜を過ごしましたが、

朝になって成田から出られたところで弟から電話が来て、

元気でほっとしましたが、弟は情報を何も持っていなかったので、僕が

メイデンのコンサートが中止になったと告げるとがっかりしていました。

弟は何があっても行くつもりで一晩を過ごしたようでした。

アイアン・メイデンはコンサートを行うことなく、次の目的地

メキシコに向かい、当初の予定より1日早く旅立ちました。

今思い出しても、コンサート中止は残念ですね。

でもそれはきっとメイデンのメンバーもそう思っているでしょう。

メイデンはその後、日本公演用に作ったTシャツを、

日本赤十字に売上金を寄付するチャリティTシャツとして販売しました。

そのTシャツの記事はこちらですが、弟は3枚買いました。

そのようなわけで、今回のライヴ盤は特別ですね。

今回のライヴ盤は、

2010年のアルバムTHE FINAL FRONTIER(記事はこちら)

から6曲、他は往年のメイデンの名曲が並んでいます。

メンバーをあらためて。

スティーヴ・ハリス (Bs)

ブルース・ディッキンソン (Vo)

デイヴ・マーレィ (Gt)

エイドリアン・スミス (Gt)(Cho)

ヤニック・ガース (Gt)

ニコ・マクブレイン (Ds)

さて、聴いてゆきますか。

02 先述の洋書

◎CD01

Tr1:Satellite 15

Tr2:The FInal Frontier

Tr3:El Dorado

最初の3曲は2010年の最新作の頭3曲そのまま持ってきています。

Tr1はイントロですがコンサートでこういう始まり方も珍しいかも。

そして興味深いのはTr3、曲が終わったところでブルースが

「サヨナラ」と言うことで、きっと日本を意識しているのでしょうね。

なお、El Doradoのスタジオヴァージョンは、

2011年のグラミー賞でベスト・メタル・パフォーマンス賞を受賞。

それは、メイデンにとって初のグラミー受賞となりました。

Tr4:2 Minutes To Midnight

4曲目でいきなりこの古い名曲が来るのは予想外でした。

実は僕はこの曲、昔はそれほど好きじゃなかったんですけどね・・・

Tr5:The Talisman

Tr6:Coming Home

再び最新作から2曲。

Tr5はメイデンのアルバムに必ずある展開が凝った大作で、

コンサートでやるのではないかと予想していたその通りでした。

一方Tr6は僕が大好きな「家に帰る」もので、こちらは

演奏してくれてとりわけうれしいし、今回聴いてこの曲が

もっともっと大好きになりました。

ところでTr6は間奏が終わって本来歌い出すところで

ディッキンソンが、忘れたのか意図か分からないけど、

歌が間に合わなくてその1小節後から歌に戻っています。

今回のライヴはブルースのフェイクヴォーカルが

以前より多いように感じました。

Tr7:Dance Of Death

後期の大作系の曲でコンサートでもすっかり定番となりました。

弟が後期でいちばん好きな曲がこれなのです。

展開が凝りに凝っていてメイデンでは最も審美的な曲かな。

Tr8:The Trooper

来た来た!

やっぱりこれをやらないとメイデンじゃないよなあ(笑)。

今回は会場が控えめに歌っているのかな、それとも会場が

大きすぎて声がよく拾えていないのかもしれない。

Tr9:The Wicker Man

この曲をやったのは僕は意外でした。

ブルースとエイドリアンが復帰した2000年のアルバム

BRAVE NEW WORLD(記事はこちら)から切られた

最初のシングル曲でしたが、当時は、確かにメイデンだけど、

何かこうもうひとつ何かが足りないかなと弟と話していました。

でもこれはその後だんだんと好きになり今はすっかり大好きに。

Bメロの歌い上げるところと最後のテンポが変わったところがいい。

この曲はメイデンらしさを前面に押し出すというよりは、

70年代ハードロックを彷彿とさせるものを感じさせて、

そこが最初はメイデンにしては何か足りないと感じたのでしょう。

♪ おお~おおぅっ おお~おおぅっ

◎CD02

Tr1:Blood Brothers

3拍子のこの曲をやるのはもっと意外だった。

弟が前に行ったコンサートで、この曲は客がのりにくそうだったと。

しかしこの曲、弟によれば、昨年の大地震の前までは

ロニー・ジェイムス・ディオに捧げるとMCを入れていたのが、

今は日本に捧げるとMCを入れているのだそうで、

なるほど、収録されているのは納得ですね。

Tr2:When The Wild Wind Blows

最新作から最後の曲。

メイデンはこの先抒情性を出してゆくのかな。

Tr3:The Evil That Men Do

コンサートで映える中期の名曲。

僕が最初に買ったメイデンのアルバムの中の曲で、

メイデンの魅力を教えられた曲ともいえますが、

この曲は特に大学生だった当時をよく思い出します。

冬に買って聴いていたので、寒かったこととか(笑)。

Tr4:Fear Of The Dark

大作系としてはメイデンの全キャリアでも双璧を成す中期の大名曲。

コンサートでの盛り上がりも1、2じゃないかな。

この曲はライヴでは最初のヴァースの部分でタイトルの言葉を

言った後にそのコンサートの場所を言うのが恒例ですが、

今回ももちろん「サンチアーゴ!」とブルースが叫んでいます。

ところで、チリといえば鉱山事故の奇跡の生還を思い出しますが、

「暗闇の恐怖」とはまさにあの33人が体験したことだろうなと思うと

また別の感慨が湧いてきますね。

恐怖感を克服する人間の勇気を歌った曲ですから。

Tr5:Iron Maiden

この曲はライヴ盤で欠けたことがないのではないかと思う。

まあ、この曲をやらないとアイアン・メイデンじゃないですからね(笑)。

またここの2曲の流れも近年のコンサートではおなじみとなっています。

お決まりの”Scream for me Santiago"、もちろん叫んでます。

Tr6:The Number Of The Beast

ここからアンコールというのがコンサートの流れ。

この曲も皆勤賞でしょうね。

英国のコンサートでは冒頭に入るチャーチルの演説の

SEも客が「口ずさむ」のにはちょっと驚きますが、

さすがにチリではそこまではいかない模様です(笑)。

Tr7:Hallowed Be Thy Name

そしてコンサート最後はもうこれしかない、メイデン大作双璧の片方。

この曲はもはやロック界の世界遺産、あ、遺産はまだ早いか(笑)。

ともあれ、この曲の魅力を文字で表すのは不可能です。

Tr8:Running Free

最後と書いたけど今回のほんとうの最後はこの曲。

1枚目のこの曲がライヴ盤に収録されるのは久しぶりだそうで、

新譜の曲以外でもツアーごとに変える曲があるのはさすが。

ただ、今回は僕が大好きなWrathchildが落ちたのですが、

仕方ないですね、不満ではありません。

タイトルのEn Vivoについて、スペイン語辞典で引いてみると

予想通り"vivo"は「生きている」、そこに"en"がつくと慣用句で

「生きたまま」という意味であることが分かりました。

それにしてもメイデンは、リオでのライヴ盤も出していたし、

南米が好きなようですね(笑)。

今回のライヴ盤もCDとDVD/ブルーレイが出ます。

国内盤DVDの初回限定盤は缶ケース入りということですが、

ここのリンクは通常盤にしました。

アイアン・メイデン、次の世界ツアーでは間違いなく来日するけど、

その前に日本だけでコンサートをしてくれないかなあ。

次は僕も行きたい。

それまではこのライヴ盤、そして以前のライヴ盤を

聴いて観て楽しむことにしますか。

Posted by guitarbird at

19:54

│Iron Maiden

2015年02月21日

アイアン・メイデンのブルース・ディッキンソンがガン公表

01

心配なニュースです。

アイアン・メイデンのヴォーカリスト、ブルース・ディッキンソンが

ガンを患い闘病中であることを公表しました。

僕は、昨日、Facebookの本人のページで知りました。

昨夜のうちにyahoo!のトップニュースでも取り上げられました。

先ずはその記事を引用します。

【ロンドンAFP=時事】

英ヘビーメタルバンド「アイアン・メイデン」は19日、声明を出し、

ボーカリストのブルース・ディッキンソンさん(56)の舌に

がん性腫瘍が見つかり、治療を受けていると公表した。

「7週間に及んだ化学療法と放射線治療が終わったところだ」

と説明している。

腫瘍はクリスマスを前にした定期健診で見つかった。

声明は「早期発見のおかげで経過は極めて良好だ。

万全の状態まであと数カ月だ」と復活を誓った。

アイアン・メイデンは1975年に結成。

世界のアルバムの総売上数は8000万枚を記録している。

今朝のスポニチでも写真付きで取り上げられていました。

「メイデン」ボーカル ブルースがん公表

英ロックバンド「アイアン・メイデン」のボーカル、

ブルース・ディッキンソン(56)が

舌がんで治療していることが20日、分かった。

バンドのHPやフェイスブックで公表。

定期健診で舌の裏側に小さな腫瘍が見つかった。

検査で舌がんと判明し、7週間の化学療法と

放射線治療を実施している。

医師は体調が戻るのは5月下旬と見込んでいるという。

HPなどでは「戻るまで我慢して待ってください」とコメントしている。

ショックです。

心配でなりません。

決して軽いものではないことが予想されるだけ、余計に。

もちろん、きっと戻ってきてくることをただただ信じています。

02

そのニュースに接してからずっと、僕の頭の中で鳴り続けていて、

ギターを弾き、口ずさんでいる曲。

僕がメイデンでいちばん好きな曲。

Afraid To Shoot Strangers

先ずはスタジオヴァージョンから聴いてください。

映像は静止画ですが、歌詞が出てきます。

なぜこの曲が浮かんだのか。

もちろん、単純にメイデンでいちばん好きな曲だから。

でも、それ以上に、ギターが奏でるあまりにも美しい旋律、

それは「祈り」を音で表したものだと僕は感じるからです。

今回、ブルースががんだからそう思ったわけではありません。

僕は元々、この旋律を「祈り」と捉えていました。

これほどまでに美しい旋律があるなんて。

この曲のギターの旋律は、気持ちが弱い時に弾いたり、

聴いたりすると涙が出てくるのですが、昨夜はまさにそうでした。

ブルースはきっと元気に戻ってくる。

そして日本に来てくれないと。

だって、あの3.11の忘れ物があるじゃないか。

歌詞の中で"ready to die"と言っている、もちろん嘘だ。

"on earth"と力強い言葉を発しているじゃないか。

曲はスティーヴ・ハリスが書いたもの、だからこそ、

ブルースは応援されている、祈りの曲にふさわしい。

この曲について書きたいことはいくらでもありますが、

今回は、ただ、ブルースの復帰を願い、祈りを捧げたい。

ブルース・ディッキンソン、元気で帰ってきてください。

最後にもう一度祈りを。

2013年のブラジルでのライヴヴァージョンです。

今回は敢えて、それ以上は何も言いません。

心配なニュースです。

アイアン・メイデンのヴォーカリスト、ブルース・ディッキンソンが

ガンを患い闘病中であることを公表しました。

僕は、昨日、Facebookの本人のページで知りました。

昨夜のうちにyahoo!のトップニュースでも取り上げられました。

先ずはその記事を引用します。

【ロンドンAFP=時事】

英ヘビーメタルバンド「アイアン・メイデン」は19日、声明を出し、

ボーカリストのブルース・ディッキンソンさん(56)の舌に

がん性腫瘍が見つかり、治療を受けていると公表した。

「7週間に及んだ化学療法と放射線治療が終わったところだ」

と説明している。

腫瘍はクリスマスを前にした定期健診で見つかった。

声明は「早期発見のおかげで経過は極めて良好だ。

万全の状態まであと数カ月だ」と復活を誓った。

アイアン・メイデンは1975年に結成。

世界のアルバムの総売上数は8000万枚を記録している。

今朝のスポニチでも写真付きで取り上げられていました。

「メイデン」ボーカル ブルースがん公表

英ロックバンド「アイアン・メイデン」のボーカル、

ブルース・ディッキンソン(56)が

舌がんで治療していることが20日、分かった。

バンドのHPやフェイスブックで公表。

定期健診で舌の裏側に小さな腫瘍が見つかった。

検査で舌がんと判明し、7週間の化学療法と

放射線治療を実施している。

医師は体調が戻るのは5月下旬と見込んでいるという。

HPなどでは「戻るまで我慢して待ってください」とコメントしている。

ショックです。

心配でなりません。

決して軽いものではないことが予想されるだけ、余計に。

もちろん、きっと戻ってきてくることをただただ信じています。

02

そのニュースに接してからずっと、僕の頭の中で鳴り続けていて、

ギターを弾き、口ずさんでいる曲。

僕がメイデンでいちばん好きな曲。

Afraid To Shoot Strangers

先ずはスタジオヴァージョンから聴いてください。

映像は静止画ですが、歌詞が出てきます。

なぜこの曲が浮かんだのか。

もちろん、単純にメイデンでいちばん好きな曲だから。

でも、それ以上に、ギターが奏でるあまりにも美しい旋律、

それは「祈り」を音で表したものだと僕は感じるからです。

今回、ブルースががんだからそう思ったわけではありません。

僕は元々、この旋律を「祈り」と捉えていました。

これほどまでに美しい旋律があるなんて。

この曲のギターの旋律は、気持ちが弱い時に弾いたり、

聴いたりすると涙が出てくるのですが、昨夜はまさにそうでした。

ブルースはきっと元気に戻ってくる。

そして日本に来てくれないと。

だって、あの3.11の忘れ物があるじゃないか。

歌詞の中で"ready to die"と言っている、もちろん嘘だ。

"on earth"と力強い言葉を発しているじゃないか。

曲はスティーヴ・ハリスが書いたもの、だからこそ、

ブルースは応援されている、祈りの曲にふさわしい。

この曲について書きたいことはいくらでもありますが、

今回は、ただ、ブルースの復帰を願い、祈りを捧げたい。

ブルース・ディッキンソン、元気で帰ってきてください。

最後にもう一度祈りを。

2013年のブラジルでのライヴヴァージョンです。

今回は敢えて、それ以上は何も言いません。

Posted by guitarbird at

19:54

│Iron Maiden

2014年07月11日

FEAR OF THE DARK アイアン・メイデン

今夜は、大好きなアーティストの、いちばん好きなアルバム。

01

FEAR OF THE DARK Iron Maiden released in 1992

フィア・オブ・ザ・ダーク アイアン・メイデン

僕がいちばん好きなアイアン・メイデンのアルバムが、これ。

メイデンを真面目に聴くきっかけになったアルバムでもあります。

初めて買ったメイデンのアルバムは、1988年の7枚目

SEVENTH SON OF A SEVENTH SON(記事はこちら)

それはそこそこ気に入ったのですが、

そこからすぐにメイデンを好きになったわけでもなく、実際、

8枚目のアルバムが90年に出ていたのを、何年か後に知ったくらい。

余談ですが、思い返せば、1990年から92年にかけては、

僕の人生の中で、「最も音楽から遠ざかっていた」時期でした。

遠ざかっていたとはいいつつ、月に数千円は買い続けていましたが、

当時はCDが普及して安くなり、また、僕がバイトで

お金に少し余裕が出た頃でもあって、

音楽を「商品」として捉える面が強かった・・・そんな時期でした。

換言すれば、「あまり真剣に聴いていなかった・・・」

詳しい話は、追々、もしくはまとめて記事にしますが、

もし、そのまま今まで来ていたら、と思うと、

自分でも恐ろしく、また寂しく思いますね。

このアルバムを初めて聴いた状況は、よく覚えています。

仕事の休みで札幌の家に帰っていた時、

いまや「ある意味てっちゃん」の英国ファンクラブ会員の弟が、

「このアルバムはいいからちょっと聴いてみろ」といい、

出掛けにCDをかけて出かけていきました。

当時の僕は心が荒んでいて(笑)、ただ疲れていて、

だから弟にそういわれても、ま、どうでもいい心境でした。

しかし、そこから流れてくる音楽、

うん、これは確かにいいかもしれない、と思いました。

思いましたが、でも、アルバムが1回再生されて終わると、

次に聴くまでにおよそふた月という時間を要しました。

そして、次に札幌に帰った時、

弟がそのアルバムをかけてくれたことを思い出し、

よかったからもう一度聴かせてくれといい、CDを聴きました。

聴くと、Tr3のギターフレーズが一気に心にしみてきました。

そして、東京に戻って、自分でもCDを買って聴き、

いつしか大好きなアルバムになっていました。

このアルバムのテーマは

己の恐怖心を克服する精神力。

ヘヴィメタルという音楽は、内省的であることで特徴付けられます。

ヴァン・ヘイレンやモトリー・クルーといったアメリカのバンドのように

その部分が希薄な(もしくはない)ものもありますが、

そこが、音以外にも、重くて、暗い部分であり、そしてて、

その点でいえばこれは、ヘヴィメタルらしいアルバムでもあります。

音も重たくずしーんと響く「真性ヘヴィメタル」。

ヘヴィメタルに対して、正直、なにがしかの抵抗感はあったのですが、

このアルバムを好きになり、もうそれは皆無に等しくなっていました。

音楽的な面については、曲解説の中でも触れてゆきます。

なお、このアルバムについては、弟が、

リリース当時のディキンソンのインタビューが掲載された

『BURRN!』誌を引っ張り出してきてくれ、そこで彼は、

一部の曲について思うことを語っているので、

この記事では、BD:としてそれもさらりと紹介します。

なお、紛らわしいので、僕の思うところはまたGB:として表します。

★名曲★・・・ロック史に残る名曲

★ヒット★・・・シングルヒットした曲

★佳曲★・・・通好みの味がある曲

★秘宝★・・・埋もれておくには惜しい隠れた名曲

★カッコいい★・・・ひたすらカッコいい曲

★注目★・・・話題作、問題作、とにかく注目すべき曲

★映画★・・・映画やテレビ番組で使われた曲

★CM★・・・CMで使われた曲

★GB★・・・guitarbird個人の思いが強い曲

02 増毛の山の夕日、夕焼け

Tr1:Be Quick Or Be Dead

★カッコいい★

ブルース・ディキンソン(以下BD):

ヤニック・ガースと共作したこの曲は、

スピードメタルと言えるほどアップテンポの曲で、

世界中の財政スキャンダルを見つめている

若者の視点から書かれている。

腐敗した政治だとか、賄賂だとか・・・。

こういう酷い状況を子どもが見ていて

「どうして正直に生きる必要があるのだろう。

皆ああやって上手く逃れているのに。

盗む金が多いほど金持ちになれるのに」

と思ってしまうだろう・・・ということだ。

刑務所に入ることになっても、いざ出所すれば、

今度はTVの人気者になれるってわけさ。

この曲のテーマは、こうした風潮の犠牲者になってはいけない、

早くブチ壊せ、ってことなんだ。

頭の中で連中よりもすばやく対応していけば

酷い目に遭わなくて済むんだから・・・。

もしも、この手の人間を信用してしまったら、

ロクな結果に終わらないんだ。

残念なことに現代の若者は人間不信に陥らざるを得ないと思うよ。

この世界では、自分のことを利用しようと狙っている連中が

周りにたくさんいるし、そういう奴らは巧妙な手口を使うからね。

GB:ギターリフが素晴らしい、

切れ味抜群のアップテンポでスリリングな曲。

歌メロもいいし、1曲目としては最高のスタート。

なお、弟がインタビューを引っ張り出してくれたのは、

記事を書き始めた後だったのですが、この曲について僕は、

BDのインタビューを読む前には、こんな風に思っていました。、

人生何が起こるか分からない、

気をつけたとしても起こることは起こる運命。

その時どう心構えをすべきか・・・

当たらずとも遠からず、というところでしょうか・・・(笑)。

また僕はこれ、西部劇をモチーフにしたのかな、

と昔は思っていましたが、それは違うようです・・・

それと、このインタビューを読んで思ったのは、

この曲が作られてから15年以上が経っていますが、

世の中何も変わっていない、いや、むしろ悪くなっている・・・

ということでした。

Tr2:From Here To Eternity

★注目★★GB★

GB:メイデンの中でもとりわけ明るくてポップな曲。

最初に聴いた時、いちばん気に入ったのがこの曲でした。

タイトルは、オスカーに輝いた名画

「地上(ここ)より永遠(とわ)に」FROM HERE TO ETERNITY

からいただいています。

しかし、内容はあまり関係がなく、その映画は

「戦時下の休息」がモチーフですが、この曲は、

バイク乗り、というよりもバイクそのものに恋した女性の

熱愛することのスリル、危うさを歌ったもの。

その点でいえば、メイデンでは珍しいラブソングともとれます。

そして間奏のギターソロが始まる前にディキンソンが言う、

Gentlemen, start your engines

という台詞は、アメリカ最高峰のレースである

「インディ500」の開始の際に主催者が宣言する言葉です。

(今は女性ドライバーもいるのでLadies and gentlemenと言っています)。

だめで元々、当たってみろ、

たとえだめでも、地獄は決して悪いところじゃないよ、

みたいな感じで、ここでの恐怖心は、

むしろスリルというべきポジティブなものでしょう。

こういう曲が余裕で出来てしまうのが、メイデンの凄み。

この曲はスティーヴ・ハリスが作曲していますが、

BDはこれを「ヘルズ・エンジェルスの歌」と評しています。

03 倒木処理したシラカンバの丸太は・・・まるで転がる首・・・

Tr3:Afraid To Shoot Strangers

★GB★★秘宝★

GB:僕がいちばん好きなメイデンの曲が、これ!

そして、ヘヴィメタルでもいちばん好きな曲でしょう。

戦時下での兵士の心境を歌ったもの。

メイデンには特に、戦争をモチーフにした曲が多いですが、

戦時下の特殊な人間の精神にひかれるものがあるのでしょう。

敵は撃ちたくない。

しかし、撃たなければ自分が死ぬ。

国のために戦っているので逃げようがない。

撃たなければならない。

撃つのも、撃たないのも恐い。

願わくば、このような状況に巻き込まれたくはなかった。

そして、この状況が、金輪際、訪れないように・・・

この状況では、「誰かを撃つ」ことが勇気ではない。

現実に直面して前に進むことが勇気である。

曲は明確な4部構成になっていて

1部はワルツでソフトなバラード風、

2部と4部が、マーチ風の、東欧風とも、スコットランド風ともとれる

ギターの旋律を中心としたパート。

このギターの旋律があまりにも美しく、ほんとに、

これを聴くと、そして弾くと、勇気が湧いてきます。

しかも、2部と4部では旋律を一部変えている部分もあって、

芸の細かさ、それがここでは感動を増幅しています。

3部はいかにもヘヴィメタルという速くて力強いギターインストパート。

とここまで書いて、実はこの曲は異例であることに気づきました。

僕は、歌メロがいい曲を好きになる傾向が強いですが、

この曲は、歌自体は、まあ、それほどでもありません。

しかし、なんといってもギターフレーズが美しく、

演奏、展開、もちろん歌も含めた全体の雰囲気が好きなのです。

これは自分でも当初は不思議だったのですが、しかし、

僕は後にクラシックも聴くようになり、

クラシックでは交響曲がいちばん好きだと分かりましたが、

そういう風に音楽を聴く耳も持っていた、ということですかね(笑)。

この曲もハリス作で、BDは「湾岸戦争の兵士の歌」と評しています。

Tr4:Fear Is The Key

★GB★★佳曲★★カッコいい★

GB:続いてメイデンで2番目に好きな曲が。

Tr3がいちばん好きというメイデンファンも珍しいでしょうけど、

この曲が2番目という人は、きっといないと思います(笑)。

これは、いってしまえばツェッペリン風で、

さらにいえばKashmirのようなオリエンタルな雰囲気。

そういえばメイデンで、他の誰かっぽい曲というのも珍しいですが、

これは、70年代ハードロックフリークである

作曲者のひとりのヤニック・ガースの趣味かもしれません。

それだけでもひかれるのですが、さらには、

I remember the time when we used and abused

We fought our battles in vain

という部分の歌メロが最高!!!

僕が洋楽ロックが好きな大きな理由のひとつが、

英語の歌詞とロックのリズムと旋律の絡み、なのですが、

この曲のこの部分はそれが最高に素晴らしく、

とりわけwe以下はいつ聴いても歌ってもゾクゾクっときます。

この曲は、タイトルではなく歌詞の中に映画からの引用があります。

IN THE HEAT OF THE NIGHTという部分で、これは、

1967年度オスカー作品賞受賞の「夜の大捜査線」の原題であり、

さらには、レイ・チャールズが同じ題名でテーマ曲を歌っています。

そのことを頭に入れると、この歌詞は、

男女の関係を歌っていることは、読み取れていましたが・・・

BD:これはエイズについての歌。

「有名人が死ぬまで、誰もこの病気のことを何とも思っちゃいない」

という一節が出てくるんだけど、実際、何百万もの人が死んでいくのに、

我々はまるでこの病気が存在しないかのように振舞っている。

この曲も、「何と醜い世の中だろう」という曲さ。

セックスが死の恐怖を呼ぶなんてね。

GB:そうだったのか・・・feverはそれこそ「熱」だったんだと・・・

まだまだ僕は読みが足りなかったようですね(笑)。

BDが言っている「有名人が死ぬ」というのはきっと、

フレディ・マーキュリーの死が頭にあったのかな、と思います。

ただ、夏の暑い夜というイメージは、

BDのインタビューを読む前も後も、変わっていないです。

Tr5:Childhood's End

タイトルはアーサー・C・クラークの小説「幼年期の終わり」の原題。

メイデンは引用が多いことは過去にも触れましたが、

ここでは、台詞を含めて既に4つめです。

暗い中にほのかな光が差したような、

それこそ宇宙的な広がりを感じるアップテンポな曲。

これは僕も小説を読んだことがありますが、この曲は、

イメージ的にも小説から直接インスパイアされた感じがします。

地球環境が悪くなっている。

この先、もし地球環境がよくなるのであれば、

宇宙的な視点で考え直さないといけない・・・

というようなことを感じました。

そしてBDの言葉を見ると、「世界が汚染で滅んでいくという内容」、

ということで、ほっ、僕が感じた通りでした(笑)。

04 林床の暗がりのハエドクソウ

Tr6:Wasting Love

★GB★★秘宝★

GB:そしてメイデンで4番か5番目に好きな曲もここに入っています。

メタルバラードの傑作と断言します!

これは、メイデンの中ではもっとも甘いラブバラード。

Tr2もある意味ラブソングと書きましたが、

ここまでストレートなラブソングは初めてでしょうか。

しかし、うまくいかなくなってただ惰性だけで過ごしている

男女の冷めた仲を歌っているようで、虚しさがしみてきます。

しかし、虚しさの向こうには、美しさも見えてくる・・・

ツインギターのイントロのフレーズも印象的。

ヤニックのギターソロも、僕はメイデンで最も好きなソロ。

BD:この曲は”自分の心にあいた大きな穴を埋めるには

どうしたらいいか”がテーマだ。

多くの人がそれをセックスで解決しようとする。

孤独感を紛らわせるために相手を次々と変えて、悪循環となるのさ。

しかし、永遠の愛を見つけることも不可能じゃないんだから、

夢を信じて理想の人を探せ・・・と言っている。

GB:そうか、冷めた仲というのは当たりのようで当たりではなく、

それ以前の関係だったのか・・・

でも、ディキンソンの話の後半部分は、勇気づけられます(笑)。

Tr7:Fugetive

GB:このタイトルは、ハリソン・フォード主演で日本でも大ヒットした

映画「逃亡者」で、またも映画からの引用です。

内容もまさにその通り、追われて逃げるスリルを体感できる曲。

曲全体を、無念さ・無常さが支配しています。

Tr8:Chains Of Misery

GB:これは、ある意味「メイデンっぽくない」、

珍しく展開があまりない、ストレートな英国ブルーズロック風の曲。

「普通にいい曲」ですね。

ディキンソンとデイヴ・マーレィの共作。

BD:これは二重人格者の曲で、凄く明るい曲だ(笑)。

いつも肩に悪魔が乗っているような性格で、

楽しいことも総てそいつが台無しにするんだ。どうしても逃れられない。

そういう人間は僕も実際に知っている。

才能があるのに自分を奈落の底に突き落としてしまう奴は、

実はたくさんいるんだ。

Tr9:Apparition

GB:「お化け」。

ギターの音がぐさっとささるソリッドな曲だけど、

弟曰く「このアルバムでいちばん地味な曲」。

それこそお化けのごとく、イントロもなしに性急に、

すすっと始まってささっと終わりますが、

人を食ったような妙な明るさが印象に残ります。

この曲もヤニック・ガースが作曲に加わっていますが、

ガースはTr1、Tr4、Tr6、Tr9、Tr11と5曲を手がけ、

しかもそこから名曲が生まれるなど、

この前のアルバムからバンドに加わった彼の

ソングライターとしての才能が開花したアルバムでもあり、

そこが、ヤニックが特に好きな僕の評価が高い部分であります。

Tr10:Judas My Guide

★佳曲★

BD:この曲のコンセプトはTr8に似ていて、耳もとで

「誰にもバレないぜ」と囁く声が聞こえて悪事に走るという・・・

「総ては金で解決し、神聖なものなど存在しない」という内容だ。

GB:どうりで虚しく響いてくるわけだ・・・

この曲も普通のブルーズロックっぽいストレートな曲だけど、

バースもサビも流れるような歌メロがすばらしい佳曲。

曲としては素晴らしいけど、メイデンとしては地味、という典型。

で、BRAVE NEW WORLDは、このような曲ばかりで構成され、

今となっては評価が低い部分である一方、このアルバムが

現在の彼らの下地であることを、この曲は証明しています。

05 黒松内の朝日と雲海

Tr11:Weekend Warrior

GB:「週末の戦士」とは・・・フーリガンのこと。

普段は真面目に働く人が、サッカーになると暴徒化する・・・

フーリガンが社会問題となってきていた当時を、

ユーモア溢れる曲調で、ある意味嘲笑するように表現しています。

この曲は暗さがほとんど感じられませんが、

そのせいかどうか、どこか冷めた感触が残るのは、

自分は巻き込まれたくない・・・という思いかもしれません。

Tr12:Fear Of The Dark

★名曲★★GB★

GB:そして、中期メイデンの最高傑作がこれ。

以降、コンサートでは必ず演奏されています。

ただ、そのことについて僕は、弟が行ったのコンサートの記事で、

どうなのだろうと書いたことがありますが、

やはり演奏し続けてほしいと、今はそう思っています。

ヘヴィメタルを知らない人に、

ヘヴィメタルってどんな音楽と質問されたら、

僕は、迷わずこの曲をおすすめしますね。

ヘヴィメタの全ての要素が詰まっています。

BD曰く「夜になると公園を徘徊する男の歌」。

この曲は、上記BDとは別に、デイヴ・マーレィDMが

レコーディング中の逸話を披露しているのですが、その

いかにも夏らしい話題も紹介します(文章は引用者が編集)。

DM:今回のアルバムも前作と同じようにスティーヴの家にある

厩を改造して作ったスタジオでレコーディングしたんだけど、

奇妙なことがたくさん起こった。

Fear Of The Dark=「暗闇の恐怖」が本当に存在したんだよ。

例えば2回のスタジオにある、外の様子を映し出すモニターに

人影が映ったので、誰かが来るんだろうと思い、

階段まで見に行ったら誰もいなかった、とか、

誰かの気配を感じて振り返ったら誰もいなかった、とか・・・

あの厩は14世紀に建てられたものだから、

きっと何かが憑いているんだろうね。

それに僕達は超自然現象や霊現象等に興味があるから、

その辺の影響もあるんじゃないかなぁ・・・

とにかく今回のレコーディングは不思議で、不気味だったよ。

GB:なるほど・・・

でも、ふと思ったけど、超自然現象にはあまり興味がなく、

霊感はまるでゼロの僕が聴いても、つまらないのかな・・・

そんなことはないんだけどな・・・

それと、14世紀の建物を今でも使っているというのが、

いかにも英国、と驚きましたが、しかし、

あちらでは驚くに当たらないことなのでしょうね・・・

このアルバムの後、バンドは最大の「危機」を迎えます。

Voのブルース・ディキンソンの脱退。

僕がせっかく好きになって、さあこれからだという時に。

このアルバムの後のコンサートで、彼はバンドから去りました。

彼は彼なりにメイデンでの活動が煮詰まり、それと同時に、

達成感のようなものを感じて、ソロ活動を展開したかったのでしょう。

その後のソロ活動、僕自身は好きなアルバムもありますが、

まあそこそこ、くらいで展開されていて、

決して大成功とはいえないものでしょう。

ちなみにこれ、僕がリアルタイムで経験したメンバーの脱退で、

これはおそらくもっともショックな出来事でした。

その後の「危機的状況」については、いずれ

その頃のアルバムを記事にした際に触れます。

ディキンソンは結局、2000年にバンドに戻り、

今は、かつてよりもバンドとしての結束が強くなりました。

まあ、大人になった、ということでしょうか。

その復帰作BRAVE NEW WORLDの記事はこちら。

このアルバムは、2000年の「再結成」以降の下地になった、

とよく言われていますが、まさにその通りで、

前期に比べれば、明らかに最新作のほうが近い感じを受けます。

現在のメイデンの音楽面での充実を考えると、

このアルバムは、その点でも意義深い作品であるでしょう。

06 鉄塔のある夕景

この記事は、6月上旬から書き進めていたのですが、

インタビューの引用を書き足すなどした結果、

かなり長くなってしまいました。

休み休み、もしくは何度かに分けて読んでいただけると幸いです。

とにかく、

ヘヴィメタルという音楽の本当の良さが体感出来る、

素晴らしいアルバムです!!!!!!

そして、僕は、BLOGを始めた頃から、

いつかはこのアルバムの記事を上げることを、

ひとつの目標のようにしてBLOGを続けてきました。

今日、それが達成され、ひとつ胸をなでおろしたところです。

あ、もちろんBLOGはこれからも続きますよ(笑)、

どうかよろしくお願いします!

01

FEAR OF THE DARK Iron Maiden released in 1992

フィア・オブ・ザ・ダーク アイアン・メイデン

僕がいちばん好きなアイアン・メイデンのアルバムが、これ。

メイデンを真面目に聴くきっかけになったアルバムでもあります。

初めて買ったメイデンのアルバムは、1988年の7枚目

SEVENTH SON OF A SEVENTH SON(記事はこちら)

それはそこそこ気に入ったのですが、

そこからすぐにメイデンを好きになったわけでもなく、実際、

8枚目のアルバムが90年に出ていたのを、何年か後に知ったくらい。

余談ですが、思い返せば、1990年から92年にかけては、

僕の人生の中で、「最も音楽から遠ざかっていた」時期でした。

遠ざかっていたとはいいつつ、月に数千円は買い続けていましたが、

当時はCDが普及して安くなり、また、僕がバイトで

お金に少し余裕が出た頃でもあって、

音楽を「商品」として捉える面が強かった・・・そんな時期でした。

換言すれば、「あまり真剣に聴いていなかった・・・」

詳しい話は、追々、もしくはまとめて記事にしますが、

もし、そのまま今まで来ていたら、と思うと、

自分でも恐ろしく、また寂しく思いますね。

このアルバムを初めて聴いた状況は、よく覚えています。

仕事の休みで札幌の家に帰っていた時、

いまや「ある意味てっちゃん」の英国ファンクラブ会員の弟が、

「このアルバムはいいからちょっと聴いてみろ」といい、

出掛けにCDをかけて出かけていきました。

当時の僕は心が荒んでいて(笑)、ただ疲れていて、

だから弟にそういわれても、ま、どうでもいい心境でした。

しかし、そこから流れてくる音楽、

うん、これは確かにいいかもしれない、と思いました。

思いましたが、でも、アルバムが1回再生されて終わると、

次に聴くまでにおよそふた月という時間を要しました。

そして、次に札幌に帰った時、

弟がそのアルバムをかけてくれたことを思い出し、

よかったからもう一度聴かせてくれといい、CDを聴きました。

聴くと、Tr3のギターフレーズが一気に心にしみてきました。

そして、東京に戻って、自分でもCDを買って聴き、

いつしか大好きなアルバムになっていました。

このアルバムのテーマは

己の恐怖心を克服する精神力。

ヘヴィメタルという音楽は、内省的であることで特徴付けられます。

ヴァン・ヘイレンやモトリー・クルーといったアメリカのバンドのように

その部分が希薄な(もしくはない)ものもありますが、

そこが、音以外にも、重くて、暗い部分であり、そしてて、

その点でいえばこれは、ヘヴィメタルらしいアルバムでもあります。

音も重たくずしーんと響く「真性ヘヴィメタル」。

ヘヴィメタルに対して、正直、なにがしかの抵抗感はあったのですが、

このアルバムを好きになり、もうそれは皆無に等しくなっていました。

音楽的な面については、曲解説の中でも触れてゆきます。

なお、このアルバムについては、弟が、

リリース当時のディキンソンのインタビューが掲載された

『BURRN!』誌を引っ張り出してきてくれ、そこで彼は、

一部の曲について思うことを語っているので、

この記事では、BD:としてそれもさらりと紹介します。

なお、紛らわしいので、僕の思うところはまたGB:として表します。

★名曲★・・・ロック史に残る名曲

★ヒット★・・・シングルヒットした曲

★佳曲★・・・通好みの味がある曲

★秘宝★・・・埋もれておくには惜しい隠れた名曲

★カッコいい★・・・ひたすらカッコいい曲

★注目★・・・話題作、問題作、とにかく注目すべき曲

★映画★・・・映画やテレビ番組で使われた曲

★CM★・・・CMで使われた曲

★GB★・・・guitarbird個人の思いが強い曲

02 増毛の山の夕日、夕焼け

Tr1:Be Quick Or Be Dead

★カッコいい★

ブルース・ディキンソン(以下BD):

ヤニック・ガースと共作したこの曲は、

スピードメタルと言えるほどアップテンポの曲で、

世界中の財政スキャンダルを見つめている

若者の視点から書かれている。

腐敗した政治だとか、賄賂だとか・・・。

こういう酷い状況を子どもが見ていて

「どうして正直に生きる必要があるのだろう。

皆ああやって上手く逃れているのに。

盗む金が多いほど金持ちになれるのに」

と思ってしまうだろう・・・ということだ。

刑務所に入ることになっても、いざ出所すれば、

今度はTVの人気者になれるってわけさ。

この曲のテーマは、こうした風潮の犠牲者になってはいけない、

早くブチ壊せ、ってことなんだ。

頭の中で連中よりもすばやく対応していけば

酷い目に遭わなくて済むんだから・・・。

もしも、この手の人間を信用してしまったら、

ロクな結果に終わらないんだ。

残念なことに現代の若者は人間不信に陥らざるを得ないと思うよ。

この世界では、自分のことを利用しようと狙っている連中が

周りにたくさんいるし、そういう奴らは巧妙な手口を使うからね。

GB:ギターリフが素晴らしい、

切れ味抜群のアップテンポでスリリングな曲。

歌メロもいいし、1曲目としては最高のスタート。

なお、弟がインタビューを引っ張り出してくれたのは、

記事を書き始めた後だったのですが、この曲について僕は、

BDのインタビューを読む前には、こんな風に思っていました。、

人生何が起こるか分からない、

気をつけたとしても起こることは起こる運命。

その時どう心構えをすべきか・・・

当たらずとも遠からず、というところでしょうか・・・(笑)。

また僕はこれ、西部劇をモチーフにしたのかな、

と昔は思っていましたが、それは違うようです・・・

それと、このインタビューを読んで思ったのは、

この曲が作られてから15年以上が経っていますが、

世の中何も変わっていない、いや、むしろ悪くなっている・・・

ということでした。

Tr2:From Here To Eternity

★注目★★GB★

GB:メイデンの中でもとりわけ明るくてポップな曲。

最初に聴いた時、いちばん気に入ったのがこの曲でした。

タイトルは、オスカーに輝いた名画

「地上(ここ)より永遠(とわ)に」FROM HERE TO ETERNITY

からいただいています。

しかし、内容はあまり関係がなく、その映画は

「戦時下の休息」がモチーフですが、この曲は、

バイク乗り、というよりもバイクそのものに恋した女性の

熱愛することのスリル、危うさを歌ったもの。

その点でいえば、メイデンでは珍しいラブソングともとれます。

そして間奏のギターソロが始まる前にディキンソンが言う、

Gentlemen, start your engines

という台詞は、アメリカ最高峰のレースである

「インディ500」の開始の際に主催者が宣言する言葉です。

(今は女性ドライバーもいるのでLadies and gentlemenと言っています)。

だめで元々、当たってみろ、

たとえだめでも、地獄は決して悪いところじゃないよ、

みたいな感じで、ここでの恐怖心は、

むしろスリルというべきポジティブなものでしょう。

こういう曲が余裕で出来てしまうのが、メイデンの凄み。

この曲はスティーヴ・ハリスが作曲していますが、

BDはこれを「ヘルズ・エンジェルスの歌」と評しています。

03 倒木処理したシラカンバの丸太は・・・まるで転がる首・・・

Tr3:Afraid To Shoot Strangers

★GB★★秘宝★

GB:僕がいちばん好きなメイデンの曲が、これ!

そして、ヘヴィメタルでもいちばん好きな曲でしょう。

戦時下での兵士の心境を歌ったもの。

メイデンには特に、戦争をモチーフにした曲が多いですが、

戦時下の特殊な人間の精神にひかれるものがあるのでしょう。

敵は撃ちたくない。

しかし、撃たなければ自分が死ぬ。

国のために戦っているので逃げようがない。

撃たなければならない。

撃つのも、撃たないのも恐い。

願わくば、このような状況に巻き込まれたくはなかった。

そして、この状況が、金輪際、訪れないように・・・

この状況では、「誰かを撃つ」ことが勇気ではない。

現実に直面して前に進むことが勇気である。

曲は明確な4部構成になっていて

1部はワルツでソフトなバラード風、

2部と4部が、マーチ風の、東欧風とも、スコットランド風ともとれる

ギターの旋律を中心としたパート。

このギターの旋律があまりにも美しく、ほんとに、

これを聴くと、そして弾くと、勇気が湧いてきます。

しかも、2部と4部では旋律を一部変えている部分もあって、

芸の細かさ、それがここでは感動を増幅しています。

3部はいかにもヘヴィメタルという速くて力強いギターインストパート。

とここまで書いて、実はこの曲は異例であることに気づきました。

僕は、歌メロがいい曲を好きになる傾向が強いですが、

この曲は、歌自体は、まあ、それほどでもありません。

しかし、なんといってもギターフレーズが美しく、

演奏、展開、もちろん歌も含めた全体の雰囲気が好きなのです。

これは自分でも当初は不思議だったのですが、しかし、

僕は後にクラシックも聴くようになり、

クラシックでは交響曲がいちばん好きだと分かりましたが、

そういう風に音楽を聴く耳も持っていた、ということですかね(笑)。

この曲もハリス作で、BDは「湾岸戦争の兵士の歌」と評しています。

Tr4:Fear Is The Key

★GB★★佳曲★★カッコいい★

GB:続いてメイデンで2番目に好きな曲が。

Tr3がいちばん好きというメイデンファンも珍しいでしょうけど、

この曲が2番目という人は、きっといないと思います(笑)。

これは、いってしまえばツェッペリン風で、

さらにいえばKashmirのようなオリエンタルな雰囲気。

そういえばメイデンで、他の誰かっぽい曲というのも珍しいですが、

これは、70年代ハードロックフリークである

作曲者のひとりのヤニック・ガースの趣味かもしれません。

それだけでもひかれるのですが、さらには、

I remember the time when we used and abused

We fought our battles in vain

という部分の歌メロが最高!!!

僕が洋楽ロックが好きな大きな理由のひとつが、

英語の歌詞とロックのリズムと旋律の絡み、なのですが、

この曲のこの部分はそれが最高に素晴らしく、

とりわけwe以下はいつ聴いても歌ってもゾクゾクっときます。

この曲は、タイトルではなく歌詞の中に映画からの引用があります。

IN THE HEAT OF THE NIGHTという部分で、これは、

1967年度オスカー作品賞受賞の「夜の大捜査線」の原題であり、

さらには、レイ・チャールズが同じ題名でテーマ曲を歌っています。

そのことを頭に入れると、この歌詞は、

男女の関係を歌っていることは、読み取れていましたが・・・

BD:これはエイズについての歌。

「有名人が死ぬまで、誰もこの病気のことを何とも思っちゃいない」

という一節が出てくるんだけど、実際、何百万もの人が死んでいくのに、

我々はまるでこの病気が存在しないかのように振舞っている。

この曲も、「何と醜い世の中だろう」という曲さ。

セックスが死の恐怖を呼ぶなんてね。

GB:そうだったのか・・・feverはそれこそ「熱」だったんだと・・・

まだまだ僕は読みが足りなかったようですね(笑)。

BDが言っている「有名人が死ぬ」というのはきっと、

フレディ・マーキュリーの死が頭にあったのかな、と思います。

ただ、夏の暑い夜というイメージは、

BDのインタビューを読む前も後も、変わっていないです。

Tr5:Childhood's End

タイトルはアーサー・C・クラークの小説「幼年期の終わり」の原題。

メイデンは引用が多いことは過去にも触れましたが、

ここでは、台詞を含めて既に4つめです。

暗い中にほのかな光が差したような、

それこそ宇宙的な広がりを感じるアップテンポな曲。

これは僕も小説を読んだことがありますが、この曲は、

イメージ的にも小説から直接インスパイアされた感じがします。

地球環境が悪くなっている。

この先、もし地球環境がよくなるのであれば、

宇宙的な視点で考え直さないといけない・・・

というようなことを感じました。

そしてBDの言葉を見ると、「世界が汚染で滅んでいくという内容」、

ということで、ほっ、僕が感じた通りでした(笑)。

04 林床の暗がりのハエドクソウ

Tr6:Wasting Love

★GB★★秘宝★

GB:そしてメイデンで4番か5番目に好きな曲もここに入っています。

メタルバラードの傑作と断言します!

これは、メイデンの中ではもっとも甘いラブバラード。

Tr2もある意味ラブソングと書きましたが、

ここまでストレートなラブソングは初めてでしょうか。

しかし、うまくいかなくなってただ惰性だけで過ごしている

男女の冷めた仲を歌っているようで、虚しさがしみてきます。

しかし、虚しさの向こうには、美しさも見えてくる・・・

ツインギターのイントロのフレーズも印象的。

ヤニックのギターソロも、僕はメイデンで最も好きなソロ。

BD:この曲は”自分の心にあいた大きな穴を埋めるには

どうしたらいいか”がテーマだ。

多くの人がそれをセックスで解決しようとする。

孤独感を紛らわせるために相手を次々と変えて、悪循環となるのさ。

しかし、永遠の愛を見つけることも不可能じゃないんだから、

夢を信じて理想の人を探せ・・・と言っている。

GB:そうか、冷めた仲というのは当たりのようで当たりではなく、

それ以前の関係だったのか・・・

でも、ディキンソンの話の後半部分は、勇気づけられます(笑)。

Tr7:Fugetive

GB:このタイトルは、ハリソン・フォード主演で日本でも大ヒットした

映画「逃亡者」で、またも映画からの引用です。

内容もまさにその通り、追われて逃げるスリルを体感できる曲。

曲全体を、無念さ・無常さが支配しています。

Tr8:Chains Of Misery

GB:これは、ある意味「メイデンっぽくない」、

珍しく展開があまりない、ストレートな英国ブルーズロック風の曲。

「普通にいい曲」ですね。

ディキンソンとデイヴ・マーレィの共作。

BD:これは二重人格者の曲で、凄く明るい曲だ(笑)。

いつも肩に悪魔が乗っているような性格で、

楽しいことも総てそいつが台無しにするんだ。どうしても逃れられない。

そういう人間は僕も実際に知っている。

才能があるのに自分を奈落の底に突き落としてしまう奴は、

実はたくさんいるんだ。

Tr9:Apparition

GB:「お化け」。

ギターの音がぐさっとささるソリッドな曲だけど、

弟曰く「このアルバムでいちばん地味な曲」。

それこそお化けのごとく、イントロもなしに性急に、

すすっと始まってささっと終わりますが、

人を食ったような妙な明るさが印象に残ります。

この曲もヤニック・ガースが作曲に加わっていますが、

ガースはTr1、Tr4、Tr6、Tr9、Tr11と5曲を手がけ、

しかもそこから名曲が生まれるなど、

この前のアルバムからバンドに加わった彼の

ソングライターとしての才能が開花したアルバムでもあり、

そこが、ヤニックが特に好きな僕の評価が高い部分であります。

Tr10:Judas My Guide

★佳曲★

BD:この曲のコンセプトはTr8に似ていて、耳もとで

「誰にもバレないぜ」と囁く声が聞こえて悪事に走るという・・・

「総ては金で解決し、神聖なものなど存在しない」という内容だ。

GB:どうりで虚しく響いてくるわけだ・・・

この曲も普通のブルーズロックっぽいストレートな曲だけど、

バースもサビも流れるような歌メロがすばらしい佳曲。

曲としては素晴らしいけど、メイデンとしては地味、という典型。

で、BRAVE NEW WORLDは、このような曲ばかりで構成され、

今となっては評価が低い部分である一方、このアルバムが

現在の彼らの下地であることを、この曲は証明しています。

05 黒松内の朝日と雲海

Tr11:Weekend Warrior

GB:「週末の戦士」とは・・・フーリガンのこと。

普段は真面目に働く人が、サッカーになると暴徒化する・・・

フーリガンが社会問題となってきていた当時を、

ユーモア溢れる曲調で、ある意味嘲笑するように表現しています。

この曲は暗さがほとんど感じられませんが、

そのせいかどうか、どこか冷めた感触が残るのは、

自分は巻き込まれたくない・・・という思いかもしれません。

Tr12:Fear Of The Dark

★名曲★★GB★

GB:そして、中期メイデンの最高傑作がこれ。

以降、コンサートでは必ず演奏されています。

ただ、そのことについて僕は、弟が行ったのコンサートの記事で、

どうなのだろうと書いたことがありますが、

やはり演奏し続けてほしいと、今はそう思っています。

ヘヴィメタルを知らない人に、

ヘヴィメタルってどんな音楽と質問されたら、

僕は、迷わずこの曲をおすすめしますね。

ヘヴィメタの全ての要素が詰まっています。

BD曰く「夜になると公園を徘徊する男の歌」。

この曲は、上記BDとは別に、デイヴ・マーレィDMが

レコーディング中の逸話を披露しているのですが、その

いかにも夏らしい話題も紹介します(文章は引用者が編集)。

DM:今回のアルバムも前作と同じようにスティーヴの家にある

厩を改造して作ったスタジオでレコーディングしたんだけど、

奇妙なことがたくさん起こった。

Fear Of The Dark=「暗闇の恐怖」が本当に存在したんだよ。

例えば2回のスタジオにある、外の様子を映し出すモニターに

人影が映ったので、誰かが来るんだろうと思い、

階段まで見に行ったら誰もいなかった、とか、

誰かの気配を感じて振り返ったら誰もいなかった、とか・・・

あの厩は14世紀に建てられたものだから、

きっと何かが憑いているんだろうね。

それに僕達は超自然現象や霊現象等に興味があるから、

その辺の影響もあるんじゃないかなぁ・・・

とにかく今回のレコーディングは不思議で、不気味だったよ。

GB:なるほど・・・

でも、ふと思ったけど、超自然現象にはあまり興味がなく、

霊感はまるでゼロの僕が聴いても、つまらないのかな・・・

そんなことはないんだけどな・・・

それと、14世紀の建物を今でも使っているというのが、

いかにも英国、と驚きましたが、しかし、

あちらでは驚くに当たらないことなのでしょうね・・・

このアルバムの後、バンドは最大の「危機」を迎えます。

Voのブルース・ディキンソンの脱退。

僕がせっかく好きになって、さあこれからだという時に。

このアルバムの後のコンサートで、彼はバンドから去りました。

彼は彼なりにメイデンでの活動が煮詰まり、それと同時に、

達成感のようなものを感じて、ソロ活動を展開したかったのでしょう。

その後のソロ活動、僕自身は好きなアルバムもありますが、

まあそこそこ、くらいで展開されていて、

決して大成功とはいえないものでしょう。

ちなみにこれ、僕がリアルタイムで経験したメンバーの脱退で、

これはおそらくもっともショックな出来事でした。

その後の「危機的状況」については、いずれ

その頃のアルバムを記事にした際に触れます。

ディキンソンは結局、2000年にバンドに戻り、

今は、かつてよりもバンドとしての結束が強くなりました。

まあ、大人になった、ということでしょうか。

その復帰作BRAVE NEW WORLDの記事はこちら。

このアルバムは、2000年の「再結成」以降の下地になった、

とよく言われていますが、まさにその通りで、

前期に比べれば、明らかに最新作のほうが近い感じを受けます。

現在のメイデンの音楽面での充実を考えると、

このアルバムは、その点でも意義深い作品であるでしょう。

06 鉄塔のある夕景

この記事は、6月上旬から書き進めていたのですが、

インタビューの引用を書き足すなどした結果、

かなり長くなってしまいました。

休み休み、もしくは何度かに分けて読んでいただけると幸いです。

とにかく、

ヘヴィメタルという音楽の本当の良さが体感出来る、

素晴らしいアルバムです!!!!!!

そして、僕は、BLOGを始めた頃から、

いつかはこのアルバムの記事を上げることを、

ひとつの目標のようにしてBLOGを続けてきました。

今日、それが達成され、ひとつ胸をなでおろしたところです。

あ、もちろんBLOGはこれからも続きますよ(笑)、

どうかよろしくお願いします!

Posted by guitarbird at

22:29

│Iron Maiden

2014年06月05日

アイアン・メイデンのフットボールシャツ

01

サッカーW杯2014ブラジル大会、気がつくともう来週ですね。

各方面で協賛グッズが売られていますが、

アイアン・メイデンのファンサイトのショップでも、

サッカー各国代表のジャージを模した

アイアン・メイデンのフットボールシャツが売られています。

ただし、おそらくパテントの関係で、サイトや商品には一切

"FIFA World Cup"の類の文字は使われていません。

言ってしまえば便乗商品なのですが(笑)、これは楽しい。

出場32か国中15か国のものが販売されていますが、

弟がうち2点を買い求めました。

02

03

Maiden Italy Football Shirt

イタリア代表のイメージのもの。

弟はイタリア人ですからね(笑)。

「アズーリ」"azzuri"として親しまれている地中海の海の青。

背番号14は西暦の下2桁で各国共通です(多分)。

04

袖口はイタリア国旗の3色をデザインしたもの。

左には"Maiden Italia"と書いてありますが、

"Italy"ではなく"Italia"であるのは、英語圏では珍しいのでは。

商品名は"Italy"になっているのですが。

映画『マディソン郡の橋』で、

メリル・ストりープ演じるイタリア出身のフランチェスカに出会った

クリント・イーストウッド演じるキンケイドが、"Italy"と言った後

細かな気遣いで"Italia"と言い直したシーンを思い出しました。

05

右には「獣の数字」666のロゴ、メイデンらしい。

06

07

Maiden Japan Football Shirt

もう1着はもちろん日本。

いわゆる「非西洋」の国で作られているのは日本だけ。

まあ、日本はメイデンにとっても大きな市場ですからね。

しかし日本も「サムライブルー」、青が基調だから、色としては

同じようなものが2枚となりました、というか、同じに見えます。

"Maiden Japan"というのは"Made in Japan"

とかけたものというか、向こうの人が発音すると同じ音になるものです。

もちろんJapanに限らずで。

日本の14番は青山選手がつけているようですね。

08

日本のものは日の丸になっています。

でも、"Nippon"とは書かれていないですね、残念。

W杯は僕も、少しは期待をしつつ、それなりに楽しみにしています。

願わくば、イタリアと日本で決勝を、と。

なお、アイアン・メイデンのフットボールシャツについて知りたい方は、

詳しくはこちらのリンクをご覧ください。

さて犬たち、今日は強い日差しの中、少しかっこよく撮ってみました。

09

ハウ、庭で撮影したものですが、

隣の家の影が三角形のスポットを作り出ていました。

10

マーサは顔が影になって少し暗いですが、

舌を出していない写真は久しぶりかも(笑)。

11

ポーラは車の中でスポットライトを浴びていました。

サッカーやる気があるのかな(笑)。

サッカーW杯2014ブラジル大会、気がつくともう来週ですね。

各方面で協賛グッズが売られていますが、

アイアン・メイデンのファンサイトのショップでも、

サッカー各国代表のジャージを模した

アイアン・メイデンのフットボールシャツが売られています。

ただし、おそらくパテントの関係で、サイトや商品には一切

"FIFA World Cup"の類の文字は使われていません。

言ってしまえば便乗商品なのですが(笑)、これは楽しい。

出場32か国中15か国のものが販売されていますが、

弟がうち2点を買い求めました。

02

03

Maiden Italy Football Shirt

イタリア代表のイメージのもの。

弟はイタリア人ですからね(笑)。

「アズーリ」"azzuri"として親しまれている地中海の海の青。

背番号14は西暦の下2桁で各国共通です(多分)。

04

袖口はイタリア国旗の3色をデザインしたもの。

左には"Maiden Italia"と書いてありますが、

"Italy"ではなく"Italia"であるのは、英語圏では珍しいのでは。

商品名は"Italy"になっているのですが。

映画『マディソン郡の橋』で、

メリル・ストりープ演じるイタリア出身のフランチェスカに出会った

クリント・イーストウッド演じるキンケイドが、"Italy"と言った後

細かな気遣いで"Italia"と言い直したシーンを思い出しました。

05

右には「獣の数字」666のロゴ、メイデンらしい。

06

07

Maiden Japan Football Shirt

もう1着はもちろん日本。

いわゆる「非西洋」の国で作られているのは日本だけ。

まあ、日本はメイデンにとっても大きな市場ですからね。

しかし日本も「サムライブルー」、青が基調だから、色としては

同じようなものが2枚となりました、というか、同じに見えます。

"Maiden Japan"というのは"Made in Japan"

とかけたものというか、向こうの人が発音すると同じ音になるものです。

もちろんJapanに限らずで。

日本の14番は青山選手がつけているようですね。

08

日本のものは日の丸になっています。

でも、"Nippon"とは書かれていないですね、残念。

W杯は僕も、少しは期待をしつつ、それなりに楽しみにしています。

願わくば、イタリアと日本で決勝を、と。

なお、アイアン・メイデンのフットボールシャツについて知りたい方は、

詳しくはこちらのリンクをご覧ください。

さて犬たち、今日は強い日差しの中、少しかっこよく撮ってみました。

09

ハウ、庭で撮影したものですが、

隣の家の影が三角形のスポットを作り出ていました。

10

マーサは顔が影になって少し暗いですが、

舌を出していない写真は久しぶりかも(笑)。

11

ポーラは車の中でスポットライトを浴びていました。

サッカーやる気があるのかな(笑)。

Posted by guitarbird at

22:29

│Iron Maiden

2014年03月25日

DANCE OF DEATH アイアン・メイデン

いつものように

写真へのコメントも

大歓迎です!

先日予告した、1年以上下書きに入ったままだった記事。

ここまで長かったぁ。

いや、特に理由はないのですが・・・

01

DANCE OF DEATH Iron Maiden

死の舞踏 アイアン・メイデン released in 2003

前作、BRAVE NEW WORLDで歓喜した僕と弟は、

次のアルバムを、さらに大きな期待を持って迎えました。

しかし、いざ聴いてみると・・・なんじゃこれっ!?!?

最初は面食らいました。

理由はというと、前作のところで書いたように、

前作の「しっかりしたロック」が好きだったのに対して、

このアルバムは一聴して、ラフな作りに聞こえたこと。

ですが、大好きなアーティストの新譜というものは、

1回や2回や10回くらい気に入らなくても、聴き続けるもの。

そうしないといけない、とまでは言いませんが、

ファンとしてそれは当然だと僕は思って臨んでいます。

その結果、前に記事にした、

大好きなバンドであるはずのR.E.M.のUPのように、

リリースされた直後にはやはり気に入らなかった、

そして寝かせて何年か後に聴くと大好きになった、

ということも、ままあります。

このアルバムは、しかし、7、8回目くらいで、

だんだんとよく聴こえるようになってきていました。

ひとつはもちろん曲のクオリティが圧倒的に高いからです。

そしてもうひとつ、気づきました。

そもそも僕が間違っていたんだ、ということに・・・

どこかで聞いたセリフですね(笑)。

02 ネズミ類が割って食べ半割りになったオニグルミの殻

聴いてゆくうちに、

その面食らった部分がまさに、彼ら本来の魅力

「いい意味での下品さ、毒気、いい加減さ」

それにプラスすることの「大胆さ、破天荒さ、若さ」であり、

アイアン・メイデンには本来、そのような魅力を求めるべきであり、

僕のような「手堅いロック」を求めるものではないのかも、と・・・

曲の作り込みやサウンドということでいえば、

このアルバムは、前作に比べるとかなりラフに聴こえます。

前作のような「こぎれいさ」はここにはありません、荒々しいです。

同じように緻密な構成かつ大々的に展開する曲がありながら、です。

そしてアルバムのアートワークも、言ってみれば

彼ららしい「猥雑さ」が復活していますし。

このジャケット、「温泉エディ」と呼ばれていました・・・(笑)・・・

自分の間違いに気づいてから、

このアルバムは、一気に魅力的に映りだしてきました。

続く2枚のアルバムでこんなにも毛色が違うアルバムを作る

彼らの底力に、あらためて脱帽したのでした。

そして、後で知ったのですが、このアルバムは前作とは違い、

従来のファンからも好評だった、ということです。

しかし。

これはまた次作、現時点での最新作である

A MATTER OF LIFE AND DEATHが出た際に感じたことで、

前作の記事でも書いたことを、もう一度書きます。

前作は次作のプロトタイプであり直接的につながっている。

じゃあこのアルバムは・・・!?!?

03 雪の下で冷凍保存されていたツチグリ(きのこ)

ここからは僕の読みですが、前作は確かに

ブルース・ディキンソンとエイドリアン・スミスの復帰という

話題性に支えられて、一応好評のうちに迎えられたけど、

音楽的にはメイデンらしくないものであったために、

メイデンの魅力をもうひとつうまく伝えきれていなかった、

だから今回は、思い切ったことをして原点回帰で臨もう、

という意図のもとに制作されたのではないでしょうか。

「ファン拡大路線」とでもいうべきか。

前のアルバムでは、

新たなファンが思ったほど入ってこなかったのかもしれません。

実際、これも後から知ったことですが、このアルバムにより、

海外特にヨーロッパでは新たな若いファンが増えたそうです。

(それに対して日本では期待したほどでもない、という話も)。

数年前に、スウェーデンのエーテボリでコンサートをした際、

アイアン・メイデンは、数日前に同じ場所でコンサートを行った

ザ・ローリング・ストーンズより多くの客を集めたという話もあります。

ただ、次作が出てあらためて思ったのが、

このアルバムは、若いファンの新規開拓を目論見つつも、

それまでの集大成であり、過去を清算するアルバムだった

ということです。

彼ら自身が「少し急いで先に進みすぎた」ことを反省したのか、

レコード会社やマネジメント会社の要請かは分かりませんが、

でも、前作は若々しさに欠けていたぞ、今回はガツッと行こう、

といったところでしょうか。

そして、その上で前に進もうという意欲ももちろん感じられる、

いわば「意欲作」ともいえます。

このアルバムは、

僕の第一印象とは裏腹に、とても成功したアルバムといえます。