2016年08月17日

EARTH ニール・ヤング+ザ・プロミス・オヴ・リアル

01

EARTH

Neil Young + The Promise Of The Real

アース

ニール・ヤング+ザ・プロミス・オブ・ザ・リアル

(2016)

本日はニール・ヤングの新譜。

ほんとにニール・ヤングは毎年何か出しますね。

もうその時点ですごいとしかいいようがないのですが。

今作は「大地」と名付けられたライヴアルバム。

昨年の「問題作」THE MONSANTO YEARSで共演したバンド

ザ・プロミス・オブ・ザ・リアルを従えて昨年2015年に行われた

THE REBEL CONCERT TOURからの音源。

ニール・ヤングは地球環境について深刻な懸念を抱いている。

そのことはこれまでの作品や「ファーム・エイド」を含めた活動を

見れば誰もが感じること。

その誰もが感じることを形として残す。

今回のライヴ盤の命題はずばりそれだと思います。

人間、薄々感じていてもはっきりと言葉に言われない限りは

「薄々」のまま、ということはよくあるものですが、

ニール・ヤングは、アメリカ大統領選挙が行われる2016年という

この年に自分のメッセージを記録として残すことにしたのでしょう。

彼はカナダ人なのですが、と、一応付け加えておきますが。

選曲も当然のことながら自然を謳歌したり、直接間接的に

自然環境について歌っているものが集められています。

こうして見ると、ニール・ヤングのその思いは一過性の

付け焼き刃的なものではない、半世紀に迫ろうとしている長い

キャリアで常に心の中にあり続けたテーマであることが分かる。

そういう意味でもこのライヴ盤は意味や価値があると思いますね。

演奏はもちろんいつものニール・ヤング。

ギターが怒っている、泣いている、励ましている、そして歌も。

演奏に関しては、バンドとの新たな化学反応はあるにしても、

基本はいつも「ナチュラルハイテンション」で繰り広げられる。

テーマが地球環境だからといってそれは変わらない。

しかし、曲の持つメッセージ性は、スタジオ録音よりも

ライヴの方が力強く伝わってくる。

たとえCDで姿は見えないにしても。

今回、きわめてよく知っているあの歌でも

こういう響きで聴こえてくるんだという発見がありました。

このライヴ盤は、曲の間に地球に存在する生物たちの声などの

SEが織り込まれていて、メッセージをより明確にしています。

馬、にわとり、からす、蛙、コオロギなど身の周りの生物。

時には車の音など街の喧噪の音も聞こえてきますが、それは、

自然と離れたように感じるかもしれない都会暮らしでも、

自然が大切であることに違いはないというメッセージ。

そうした人間の営みも「地球の音」として認めてほしい、

というニール・ヤングの思いかもしれない。

そう、もちろんそこにはニール・ヤングのギターの轟音も含まれ、

地球人としての誇りを持って演奏しているという自負もあるでしょう。

SEはニール・ヤングもどうしても入れたかったのでしょうね。

でも、いざ聴くとなると、これは正座して聴かなければいけない

ということはまったくなく、かけておいて、ちょっといい歌メロに触れ、

賑やかなギターの音に自分の感覚をくすぐられる。

そんな感じで気軽に聴けばいいのではないかな。

ニール・ヤングは、作品ごとの違いを楽しむのはもちろんだけど、

ニール・ヤングを楽しみながら聴くものだと僕は思う。

だから聴けない人は聴けないのかも。

まあ声が苦手という人は仕方ないとして、「純粋音楽」を求める人には

「不純物」が混じりすぎている、それがニール・ヤングだから。

02

Disc1

1曲目 Mother Earth (Natural Anthem)

コンサートの最初は讃美歌風のアンセムから始まる。

1990年のアルバムRAGGED GLORYの最後に収められた曲ですが、

今回実は、僕個人的にとってもうれしいのがこれ。

RAGGED GLORYは僕が初めて買ったニール・ヤングのCDなのです。

もう1991年になっていたかな、調べるとリリースは9月で、

僕が買ったのは春先だったからきっとそうだと思いますが、

当時上野にあった輸入盤レコードCDショップCISCOに、

学校やバイトの帰りによく行っていました。

或る日、セール品の段ボールの中にこのアルバムがありました。

当時まだUSA盤CDは縦長の箱に入れて売られていましたが、

値段は忘れたけど安くて、それを買い求めました。

家で聴くと、どうやら地球環境のことを歌っているらしく、

そもそも曲も歌としていいものばかりで気に入りました。

その後にワーナーパイオニアの「フォーエヴァー・ヤング・シリーズ」で

AFTER THE GOLD RUSHとHARVESTを買って聴いて

ニール・ヤングとの長い付き合いが始まったのでした。

RAGGED...はニール・ヤングの中でどのような位置を占めるのか、

人気はある方かない方か分からないですが、僕にはとりわけ

思い出も思い入れも深いアルバム。

それが今回こうして再注目されるようになったのが嬉しいのです。

正直言って僕にとってはそれがこのライヴ盤の最大の喜びですね。

2曲目 Seed Justice

これは新曲なのではないかと、違ったらごめんなさい。

ニール・ヤングらしい切迫感がある曲ですが、もういきなり

コンサートの中盤から後半に差し掛かったような響きがあり、

一気に音に飲み込まれます。

ハードロックっぽい下降するギターリフがなんというか凄い。

You-Tubeにこの曲の映像がありました。

☆

Seed Justice

Neil Young + The Promise Of The Real

3曲目 My Country Home

RAGGED GLORYの1曲目。

つまり僕が人生で初めて自分でお金を出して聴いた

ニール・ヤングの曲ということになりますね。

これはいかにも1曲目という響きの曲ですが、前の曲で

コンサートが一度終わってリセットしたような感覚にも陥ります。

もちろんライヴ用にイントロのギターリフを長くしたりしていますが、

この曲を聴いて、僕自身懐かしさがこみ上げてきました。

そうそう、サビの歌メロ、ニール・ヤングの歌い方、温かみがあって

ちょっとカッコつけているのがたまらなくいい。

4曲目 The Monsanto Years

昨年このアルバムが出た時、新譜さらりと記事で触れました。

「怒りだけをメッセージとして聴かされるのは少し違うのでは」、と。

でも、ライヴ盤で聴かされるとなるとまったくそんなことはなく、

メッセージそのものを素直に受け止めることができました。

ニール・ヤングらしい軽やかな歌メロのフックで歌自体は元々

親しみを持ちやすかったのですが、ライヴでの演奏を聴くと

気持ちも解放されるのでしょうね。

ニール・ヤングの話からは少しそれますが、今回これで、

「芸術としてのレコード」と「メッセージとしての音楽」が

必ずしも並立するわけではないことが分かった気がしました。

まあでも、音楽家は自分の地位を活かしてメッセージを発することも

仕事だから、それはそれで認めるべきではありますが。

5曲目 Western Hero

これはそらで出てこなくて調べると

1994年の SLEEPS WITH ANGELSからの曲でした。

申し訳ない、実はそのアルバム、僕がリアルタイムで買って

聴き始めてから最も苦手な作品なのです。

ニルヴァーナのカート・コベインの死に触発されたと

当時から言われていたダークなアルバムですが、

それ以前の問題として僕とは相性がよくないのでして・・・

なんて話はそのアルバムの時にするとして、でもこの曲は

タイトルから想起されるようにどこかのどかな曲で、

ええこんな曲あったのかと驚かされたしだい。

やっぱりそのアルバムまた聴かなきゃ。

6曲目 Vampire Blues

アルバム ON THE BEACHから。

「血ぃ吸うたるでぇ」と歌うとろいブルーズ。

これが入っているのがなんというか嬉しいし楽しすぎる。

そうだよ確かに「吸血こうもり」も地球の仲間だよ。

途中でニール・ヤングが変な声で歌うのがたまらない。

それにしてもあらためて、よくこんな曲作ったよなあ、

とニール・ヤングにただただ感心するのでした。

7曲目 Hippie Dream

アルバム LANDING ON WATERから。

このアルバムはハードロック的なギターの響きがよくて好きですが、

これこそバンド演奏でより映える曲と感じました。

「ヒッピーの夢」って何だろう。

それが「自然回帰」であればいいのですが。

でも歌詞の中で"Don't kill the machine"と言っているぞ。

8曲目 After The Gold Rush

言わずと知れたAFTER THE GOLD RUSHから。

この曲自体カヴァーも多く膾炙しているといっていいでしょう。

でも、そうか、これも考えてみれば自然を歌っているのか、と。

あまりにも多く聴いてきた曲って、メッセージを忘れて

音(歌)としてしか響いてこなくなる。

しかし時々立ち止まって聴くと、メッセージを再認識する。

イントロにMother Earthのオルガンが再度出てきますが、

ライヴとして、CDとしてのトータル性を意識しているのでしょう。

間奏のホルンを含め、この編曲はちょっとばかり感動しますぞ。

歌詞の"nineteen seventies"は"21 century"に変えられています。

9曲目 Human Highway

カントリー寄りのアルバムCOMES A TIMEから。

このアルバムは人気がありますよね。

こうして聴くとニール・ヤングの基盤はカントリーなのかなと思う。

曲は人と人のつながりを謳っていますが、ニール・ヤングの

気持ちの有り方が「自然」=「ナチュラル」なのが

カントリー系の曲であると考えるとこの選曲は納得です。

03

Disc2

1曲目(10曲目) Big Box

2曲目(11曲目) People Want To Hear About Love

3曲目(12曲目) Wolf Moon

ここ3曲、2枚組LPでいえばC面は

THE MONSANTO YEARSからの曲が続きます。

Big Box

また切迫感があるマイナー調のニール・ヤングらしい曲。

都会の喧騒のSEで始まり、後半ではニール・ヤングが

まくしたてるように何かを叫ぶ。

経済という大きな箱。

People Want To Hear About Love

経済でも政治でも深海魚でもない、愛について語りたい。

ニール・ヤングの中にあると僕が思っている「能天気系」の曲。

いやもちろん「能天気」だから余計に伝わってくるんだけど。

それにしてもハエの音がうるさい(笑)。

この曲は歌が始まって5小節目でタイトルを歌う部分が、

サビといっていい、印象的な歌メロの変わった構成の曲。

Wolf Moon

お約束(!?)、狼の咆哮のSEが入る。

ハーモニカから始まる正調ニール・ヤング風カントリーソング。

アルバム構成的には嵐の前の静けさ。

自然を謳歌するとなるとやはりこういう曲になるのは

もはや一般的なイメージなのでしょうね。

もちろんだからそこに浸ることができるのだけど。

4曲目(13曲目) Love And Only Love

最後またRAGGED GLORYから。

これが28分にも及ぶ「交響詩」に仕立て上げられています。

最初は普通に歌として歌われますが、曲が進んでいくと、

タイトルを歌うコーラスだけを残し、ギターを中心とした

演奏というよりはいろいろな「音」を繰り出してゆく曲になる。

そう、大地の音をバンドの楽器で表してゆくということ。

それは「自然と一緒になりたい」という切なる思いかもしれないし、

「自分たちも地球人なのだ」という誇りかもしれない、或いは

「自然には見捨てられたくない」という切なる思いかもしれない。

長いと飽きるとか、これに関してはまったくそんなことはない。

音の楽しさ、不思議さ、興味は尽きなまま30分近くが過ぎてゆく。

21'00"あたりから始まるギターの音が、

ピンク・フロイドのShine On You Crazy Diamondに

似ているのは偶然なのだろうか?

僕にはそうは思えない。

少ない数だけど音が同じだし音色も似ている。

ではなぜその曲の音を入れたのか?

「地球の音」として入れるのであれば、

もっと他の曲のフレーズが入っていてもいい。

でも僕が分かる範囲ではそんな音は他にはない。

単純にギタリストが知っていて好きだからといえば

それまでだけど、やっぱり意味を考えてしまう。

フロイドのその曲が入ったアルバムWISH YOU WERE HEREは

いなくなったシド・バレットへの思いがテーマですが、

なくなってしまったものへの思いを表したかったのかもしれない。

なんて邪推が進んでしまいます(笑)。

でもこういうのはロック好きとしては単純に面白いですね。

地球上のいろいろな音を再現した後、曲が完全に終わって

またMother Earthの讃美歌が始まる。

ニール・ヤングといえば昨年「アーカイヴス」シリーズの

ライヴ盤が出たのですが、ここで紹介していませんでした。

そのライヴはとても気に入ったので、

いつか記事にできればと思います。

ニール・ヤング、もしかしてまた年内に何か出すかも。

このライヴ盤は6月に出ていますからね。

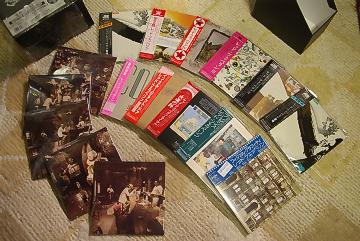

最後は一昨日の3ショットにて。

04

うちの犬たちも地球の仲間なんだな。

EARTH

Neil Young + The Promise Of The Real

アース

ニール・ヤング+ザ・プロミス・オブ・ザ・リアル

(2016)

本日はニール・ヤングの新譜。

ほんとにニール・ヤングは毎年何か出しますね。

もうその時点ですごいとしかいいようがないのですが。

今作は「大地」と名付けられたライヴアルバム。

昨年の「問題作」THE MONSANTO YEARSで共演したバンド

ザ・プロミス・オブ・ザ・リアルを従えて昨年2015年に行われた

THE REBEL CONCERT TOURからの音源。

ニール・ヤングは地球環境について深刻な懸念を抱いている。

そのことはこれまでの作品や「ファーム・エイド」を含めた活動を

見れば誰もが感じること。

その誰もが感じることを形として残す。

今回のライヴ盤の命題はずばりそれだと思います。

人間、薄々感じていてもはっきりと言葉に言われない限りは

「薄々」のまま、ということはよくあるものですが、

ニール・ヤングは、アメリカ大統領選挙が行われる2016年という

この年に自分のメッセージを記録として残すことにしたのでしょう。

彼はカナダ人なのですが、と、一応付け加えておきますが。

選曲も当然のことながら自然を謳歌したり、直接間接的に

自然環境について歌っているものが集められています。

こうして見ると、ニール・ヤングのその思いは一過性の

付け焼き刃的なものではない、半世紀に迫ろうとしている長い

キャリアで常に心の中にあり続けたテーマであることが分かる。

そういう意味でもこのライヴ盤は意味や価値があると思いますね。

演奏はもちろんいつものニール・ヤング。

ギターが怒っている、泣いている、励ましている、そして歌も。

演奏に関しては、バンドとの新たな化学反応はあるにしても、

基本はいつも「ナチュラルハイテンション」で繰り広げられる。

テーマが地球環境だからといってそれは変わらない。

しかし、曲の持つメッセージ性は、スタジオ録音よりも

ライヴの方が力強く伝わってくる。

たとえCDで姿は見えないにしても。

今回、きわめてよく知っているあの歌でも

こういう響きで聴こえてくるんだという発見がありました。

このライヴ盤は、曲の間に地球に存在する生物たちの声などの

SEが織り込まれていて、メッセージをより明確にしています。

馬、にわとり、からす、蛙、コオロギなど身の周りの生物。

時には車の音など街の喧噪の音も聞こえてきますが、それは、

自然と離れたように感じるかもしれない都会暮らしでも、

自然が大切であることに違いはないというメッセージ。

そうした人間の営みも「地球の音」として認めてほしい、

というニール・ヤングの思いかもしれない。

そう、もちろんそこにはニール・ヤングのギターの轟音も含まれ、

地球人としての誇りを持って演奏しているという自負もあるでしょう。

SEはニール・ヤングもどうしても入れたかったのでしょうね。

でも、いざ聴くとなると、これは正座して聴かなければいけない

ということはまったくなく、かけておいて、ちょっといい歌メロに触れ、

賑やかなギターの音に自分の感覚をくすぐられる。

そんな感じで気軽に聴けばいいのではないかな。

ニール・ヤングは、作品ごとの違いを楽しむのはもちろんだけど、

ニール・ヤングを楽しみながら聴くものだと僕は思う。

だから聴けない人は聴けないのかも。

まあ声が苦手という人は仕方ないとして、「純粋音楽」を求める人には

「不純物」が混じりすぎている、それがニール・ヤングだから。

02

Disc1

1曲目 Mother Earth (Natural Anthem)

コンサートの最初は讃美歌風のアンセムから始まる。

1990年のアルバムRAGGED GLORYの最後に収められた曲ですが、

今回実は、僕個人的にとってもうれしいのがこれ。

RAGGED GLORYは僕が初めて買ったニール・ヤングのCDなのです。

もう1991年になっていたかな、調べるとリリースは9月で、

僕が買ったのは春先だったからきっとそうだと思いますが、

当時上野にあった輸入盤レコードCDショップCISCOに、

学校やバイトの帰りによく行っていました。

或る日、セール品の段ボールの中にこのアルバムがありました。

当時まだUSA盤CDは縦長の箱に入れて売られていましたが、

値段は忘れたけど安くて、それを買い求めました。

家で聴くと、どうやら地球環境のことを歌っているらしく、

そもそも曲も歌としていいものばかりで気に入りました。

その後にワーナーパイオニアの「フォーエヴァー・ヤング・シリーズ」で

AFTER THE GOLD RUSHとHARVESTを買って聴いて

ニール・ヤングとの長い付き合いが始まったのでした。

RAGGED...はニール・ヤングの中でどのような位置を占めるのか、

人気はある方かない方か分からないですが、僕にはとりわけ

思い出も思い入れも深いアルバム。

それが今回こうして再注目されるようになったのが嬉しいのです。

正直言って僕にとってはそれがこのライヴ盤の最大の喜びですね。

2曲目 Seed Justice

これは新曲なのではないかと、違ったらごめんなさい。

ニール・ヤングらしい切迫感がある曲ですが、もういきなり

コンサートの中盤から後半に差し掛かったような響きがあり、

一気に音に飲み込まれます。

ハードロックっぽい下降するギターリフがなんというか凄い。

You-Tubeにこの曲の映像がありました。

☆

Seed Justice

Neil Young + The Promise Of The Real

3曲目 My Country Home

RAGGED GLORYの1曲目。

つまり僕が人生で初めて自分でお金を出して聴いた

ニール・ヤングの曲ということになりますね。

これはいかにも1曲目という響きの曲ですが、前の曲で

コンサートが一度終わってリセットしたような感覚にも陥ります。

もちろんライヴ用にイントロのギターリフを長くしたりしていますが、

この曲を聴いて、僕自身懐かしさがこみ上げてきました。

そうそう、サビの歌メロ、ニール・ヤングの歌い方、温かみがあって

ちょっとカッコつけているのがたまらなくいい。

4曲目 The Monsanto Years

昨年このアルバムが出た時、新譜さらりと記事で触れました。

「怒りだけをメッセージとして聴かされるのは少し違うのでは」、と。

でも、ライヴ盤で聴かされるとなるとまったくそんなことはなく、

メッセージそのものを素直に受け止めることができました。

ニール・ヤングらしい軽やかな歌メロのフックで歌自体は元々

親しみを持ちやすかったのですが、ライヴでの演奏を聴くと

気持ちも解放されるのでしょうね。

ニール・ヤングの話からは少しそれますが、今回これで、

「芸術としてのレコード」と「メッセージとしての音楽」が

必ずしも並立するわけではないことが分かった気がしました。

まあでも、音楽家は自分の地位を活かしてメッセージを発することも

仕事だから、それはそれで認めるべきではありますが。

5曲目 Western Hero

これはそらで出てこなくて調べると

1994年の SLEEPS WITH ANGELSからの曲でした。

申し訳ない、実はそのアルバム、僕がリアルタイムで買って

聴き始めてから最も苦手な作品なのです。

ニルヴァーナのカート・コベインの死に触発されたと

当時から言われていたダークなアルバムですが、

それ以前の問題として僕とは相性がよくないのでして・・・

なんて話はそのアルバムの時にするとして、でもこの曲は

タイトルから想起されるようにどこかのどかな曲で、

ええこんな曲あったのかと驚かされたしだい。

やっぱりそのアルバムまた聴かなきゃ。

6曲目 Vampire Blues

アルバム ON THE BEACHから。

「血ぃ吸うたるでぇ」と歌うとろいブルーズ。

これが入っているのがなんというか嬉しいし楽しすぎる。

そうだよ確かに「吸血こうもり」も地球の仲間だよ。

途中でニール・ヤングが変な声で歌うのがたまらない。

それにしてもあらためて、よくこんな曲作ったよなあ、

とニール・ヤングにただただ感心するのでした。

7曲目 Hippie Dream

アルバム LANDING ON WATERから。

このアルバムはハードロック的なギターの響きがよくて好きですが、

これこそバンド演奏でより映える曲と感じました。

「ヒッピーの夢」って何だろう。

それが「自然回帰」であればいいのですが。

でも歌詞の中で"Don't kill the machine"と言っているぞ。

8曲目 After The Gold Rush

言わずと知れたAFTER THE GOLD RUSHから。

この曲自体カヴァーも多く膾炙しているといっていいでしょう。

でも、そうか、これも考えてみれば自然を歌っているのか、と。

あまりにも多く聴いてきた曲って、メッセージを忘れて

音(歌)としてしか響いてこなくなる。

しかし時々立ち止まって聴くと、メッセージを再認識する。

イントロにMother Earthのオルガンが再度出てきますが、

ライヴとして、CDとしてのトータル性を意識しているのでしょう。

間奏のホルンを含め、この編曲はちょっとばかり感動しますぞ。

歌詞の"nineteen seventies"は"21 century"に変えられています。

9曲目 Human Highway

カントリー寄りのアルバムCOMES A TIMEから。

このアルバムは人気がありますよね。

こうして聴くとニール・ヤングの基盤はカントリーなのかなと思う。

曲は人と人のつながりを謳っていますが、ニール・ヤングの

気持ちの有り方が「自然」=「ナチュラル」なのが

カントリー系の曲であると考えるとこの選曲は納得です。

03

Disc2

1曲目(10曲目) Big Box

2曲目(11曲目) People Want To Hear About Love

3曲目(12曲目) Wolf Moon

ここ3曲、2枚組LPでいえばC面は

THE MONSANTO YEARSからの曲が続きます。

Big Box

また切迫感があるマイナー調のニール・ヤングらしい曲。

都会の喧騒のSEで始まり、後半ではニール・ヤングが

まくしたてるように何かを叫ぶ。

経済という大きな箱。

People Want To Hear About Love

経済でも政治でも深海魚でもない、愛について語りたい。

ニール・ヤングの中にあると僕が思っている「能天気系」の曲。

いやもちろん「能天気」だから余計に伝わってくるんだけど。

それにしてもハエの音がうるさい(笑)。

この曲は歌が始まって5小節目でタイトルを歌う部分が、

サビといっていい、印象的な歌メロの変わった構成の曲。

Wolf Moon

お約束(!?)、狼の咆哮のSEが入る。

ハーモニカから始まる正調ニール・ヤング風カントリーソング。

アルバム構成的には嵐の前の静けさ。

自然を謳歌するとなるとやはりこういう曲になるのは

もはや一般的なイメージなのでしょうね。

もちろんだからそこに浸ることができるのだけど。

4曲目(13曲目) Love And Only Love

最後またRAGGED GLORYから。

これが28分にも及ぶ「交響詩」に仕立て上げられています。

最初は普通に歌として歌われますが、曲が進んでいくと、

タイトルを歌うコーラスだけを残し、ギターを中心とした

演奏というよりはいろいろな「音」を繰り出してゆく曲になる。

そう、大地の音をバンドの楽器で表してゆくということ。

それは「自然と一緒になりたい」という切なる思いかもしれないし、

「自分たちも地球人なのだ」という誇りかもしれない、或いは

「自然には見捨てられたくない」という切なる思いかもしれない。

長いと飽きるとか、これに関してはまったくそんなことはない。

音の楽しさ、不思議さ、興味は尽きなまま30分近くが過ぎてゆく。

21'00"あたりから始まるギターの音が、

ピンク・フロイドのShine On You Crazy Diamondに

似ているのは偶然なのだろうか?

僕にはそうは思えない。

少ない数だけど音が同じだし音色も似ている。

ではなぜその曲の音を入れたのか?

「地球の音」として入れるのであれば、

もっと他の曲のフレーズが入っていてもいい。

でも僕が分かる範囲ではそんな音は他にはない。

単純にギタリストが知っていて好きだからといえば

それまでだけど、やっぱり意味を考えてしまう。

フロイドのその曲が入ったアルバムWISH YOU WERE HEREは

いなくなったシド・バレットへの思いがテーマですが、

なくなってしまったものへの思いを表したかったのかもしれない。

なんて邪推が進んでしまいます(笑)。

でもこういうのはロック好きとしては単純に面白いですね。

地球上のいろいろな音を再現した後、曲が完全に終わって

またMother Earthの讃美歌が始まる。

ニール・ヤングといえば昨年「アーカイヴス」シリーズの

ライヴ盤が出たのですが、ここで紹介していませんでした。

そのライヴはとても気に入ったので、

いつか記事にできればと思います。

ニール・ヤング、もしかしてまた年内に何か出すかも。

このライヴ盤は6月に出ていますからね。

最後は一昨日の3ショットにて。

04

うちの犬たちも地球の仲間なんだな。

2015年11月10日

CROSSEYED HEART キース・リチャーズ新譜

01

CROSSEYED HEART

Keith Richards

クロスアイド・ハート

キース・リチャーズ

(2015)

キース・リチャーズの新譜です。

最近買ったCDの記事でさらりと触れましたが、

今回は1曲ずつ話します。

予想していたよりもうんとローリング・ストーンズっぽかった。

第一印象はそのように書きました。

でも、はて、前はどうだったのだろう?

試しに23年前の前作MAIN OFFENDERを聴きました。

意外とというか、前作も今聴くとストーンズっぽい。

当たり前ですよね、ストーンズの主たる作曲者だから。

でも、前作は「ストーンズとは別」という意識がどこかにあって作った、

一方今作は「俺はストーンズのキースだ」と堂々と宣言している、

そのように感じられるのは確かだ、とも思いました。

20年の間に、聴く人の年齢層が高くなり、

新しいもの、違うものを求めなくなってきた、ということかな。

キースの新作は、ストーンズらしさを表すことにためらいがなく、

堂々としている、そこが颯爽としていてかっこいい。

かといってロックらしく先進的に攻めることも忘れない。

ポール・マッカートニーも最新作NEWにおいて、

意識してビートルズらしさを出していたのだから、

これは時代が求めるものということなのでしょう。

逆にロバート・プラントは過去の自分の姿を意識的に壊して

エスニック路線に走り、カントリーにも首を突っ込んだりした結果、

あまりいい言葉を聞かないような気がします。

僕は好きなんですけどね、ZepはZepで聴けばいいじゃん、

それよりも今ロバート・プラントは何を言いたいのかを知りたい。

60年代70年代から続けているオールドネイムに対して、

昔のアルバムの方が良かった、だから新しいのは聴かない、

というのは簡単なことです。

もちろんそういう人がいるのを僕は否定も非難もしません。

でも、僕は、活動を続けていることに敬意を表しながら、

新しいアルバムを聴くことを楽しみに生きています。

毎年、秋になると色づいた木々に感動するように、

新しいアルバムが出ると、やっぱり新たな感動があります。

秋の木々の葉の色づき、紅葉や黄葉は、大きく見れば毎年同じ。

でも小さく見れば毎年違う。

今年の札幌の紅葉は、例年より緑が遅くまで多く残っていました。

でも、毎年紅葉するのは同じです。

日常生活の中にちょっとの感動があればいい、と僕は思います。

オールドネイムの新譜はまさに「秋の紅葉」なのです。

話は逸れましたが、キース・リチャーズの新譜は、

ストーンズらしさを出したことで評判がいいのではないかな、

と思いますが、実際に何かで調べたりしたわけではないのですが。

実は、ストーンズの現時点での最新作abiggerbangも、

ストーンズがストーンズらしく今風になったいいアルバムでしたが、

それはファンも自分たちも望む場所なのでしょうね。

アルバムはドラムスのスティーヴ・ジョーダンがほぼ全曲に参加、

一部でキースと共作もしています。

キースはベースもほとんど演奏していますが、実はキース、

ベースにこだわりがあるのかな。

02 A公園名物「ストーンズのベロ出しシラカンバ」

Tr1: Crosseyed Heart

アコースティックギターによるデルタブルーズ風(多分)の曲。

意表を突かれましたね、その手があったかって。

なぜか得した気分になりましたが、キースのブルーズへの思いが、

これほどまでにストレイトに表されているのは、やっぱり感動ですね。

Tr2: Heart Stopper

前曲の終わりでキースが呟いて間髪入れずに始まるアップテンポの曲。

1曲目はこんな感じで来ると予想していたので、意表突かれたのでした。

こぶしを回してちょっと悪そに歌うキース、さすが。

歌と歌の間のギターの音が大きくなっていて、緊張感がある。

Tr3: Amnesia

これも前曲のフェイドアウトが終わり切らないうちに

ギターのカッティングとキースの呟きで始まる。

曲に迫りくる恐さがあるのはキースの特徴でしょうね。

でもそれがふつっと切れた瞬間になぜか優しさを感じる。

昨年亡くなったボビー・キーズが参加、最後の録音かな。

ボビーは昨年の来日公演にも来ていたので驚きました。

Tr4: Robbed Blind

ミディアムスロウのアコースティックなバラード。

曲のつなぎの部分にエリック・クラプトンのWonderful Tonightに

よく似たギターのフレーズが出てくる、つまりそういう雰囲気の曲。

聴かせる曲ですね、ギターソロも音色もフレーズもいい。

最後の方で声を1オクターブ無理矢理上げて歌うのは、

きつそうだけど、うん、そういう気持ち分かる、分かる。

幾つになっても男は男だ、ということですね。

(僕も諦めるのは早いのか・・・!?・・・)

Tr5: Trouble

最初に聴いて思わず「やったぁ!」と叫びたくなった。

これこれ、これこそストーンズの人が作った曲。

歌メロがいいロックンロール、ひとことで言えば。

サビの"Trouble"と歌う部分で声が跳ね上がるのも印象的。

ギターソロもチャック・ベリーだし、バッキングのざくざくした

ギターの切込みもローリング・ストーンズ。

つなぎではいる男臭いコーラスもキースだから出せる音。

文句なくこのアルバムのベストソング。

と言ってしまったけど実は・・・後詳述。

さてここでTrouble聴いてください、映像は静止画ですが。

Tr6: Love Overdue

キースお得意のレゲェ、やっぱりこれがないとねえ。

キースのレゲェは演奏が割と本格的レゲェっぽいんですよね。

いかにもレゲェらしいベースのフレーズもいい。

ヴァースの部分で変な声でぼろぼろ歌うのが面白い。

アーロン・ネヴィルの息子でネヴィル・ブラザースの

アイヴァン・ネヴィルが参加しています。

Tr7: Nothing On Me

ミディアムテンポのこの曲、イントロでギターをかき鳴らす、

ようで細かく弾く、ああやっぱりキースだなあって。

そしてこちらは父アーロン・ネヴィルがコーラスで参加。

ブックレットの目立つところにアーロンの写真があって、

キースは最大の敬意を持って彼を迎えたことが感じられます。

Tr8: Suspicious

4曲目の続きのような(つまりWonderful Tonight風の)バラード。

でも、このキースは何かを疑っているんだね。

それにしてもキースの歌い方は独特。

歌の先生にこんな歌い方すると、多分ダメと言われるでしょうね。

上手いとかそういう問題じゃない、何が悪いんだ。

そこが魅力なのだから。

Tr9: Blues In The Morning

ボビー・キーズが参加したこれは70年代前半の

ジャムセッションのアウトテイクのような雰囲気。

オールドスタイルでブルーズのコード進行丸見えロックンロール。

やっぱりね、シンプルなロックンロールには胸躍りますね。

つまり僕もまだまだ老け込んではいないのかとほっとしてしまう(笑)。

Tr10: Something For Nothing

ゴスペル風のコーラスがフェイドインして来る。

今回は曲の始め方、前の曲からのつながりを相当意識してますね。

それと今回は速めの曲と遅めの曲の配置のバランスがいい。

そしてどの曲も心に引っかかりまくるちょっとしたフレーズがある。

楽しくなることこの上ない。

Tr11: Illusion

もうひとつWonderful Tonight風のバラードだなと聴いていたら・・・

ノラ・ジョーンズの声が!!!!!

前にもどこかで書きましたが、僕は買ったCDは手元に届くまで、

事前に情報を調べることもないし、曲をネットで聴くこともない。

届いて聴いていきなりノラの声が聴こえてきたんだから、

僕がどれだけ驚いたか、嬉しかったか、お察しいただけるかと。

ノラの声に聴き惚れているうちに、僕はこう思いました。

「キースずるい・・・」

僕に知らせもしないでノラを出してきたこと、そして

ノラと仲良く歌っていること、年甲斐も身分も何もなく、

男としてキースに嫉妬してしまいました・・・

でも、そうだよ、ノラと歌うのはまさに「イリュージョン」なんだよ。

このタイトル、上手いですね、ダブルトリプルミーニング。

ノラがいることで、アルバムのベスト曲を決めにくくなってしまった。

ノラは作曲にも名を連ねています。

そしてこの曲のみベースが今はザ・フーのピノ・パラディーノ。

それはそうと、今回のキースはこのスタイルが肝だったのかな。

合っている、素晴らしい。

似てるとか書いたけどそれはいつもの僕の愛情表現ですからね。

Tr12: Just A Gift

ここでミディアムスロウの曲が続くのが、ノラのイリュージョンを

ますます深いものにしている、素晴らしい。

「ただの贈り物」、それはノラのことだったのだ!

ヴィオラとフィドルの音が、控えめだけど曲をより味わい深くしている。

Tr13: Goodnight Irene

ワルツのカントリーブルーズ。

1932年のリード・ベリーの曲、とのことですが、Wikipediaを見ると

そこに写真があるレコードに写っているのは白人だから、

トラッドと言う方が適切かもしれない。

子守歌ですね、これが素晴らしい。

ロック系の子守歌を集めて編集盤CD-Rを作りたいとよく思うんだけど、

そこに新たに加わった、ほんとうに素晴らしい曲。

Tr14: Substantial Damage

前の曲から10秒くらい空いてフェイドインして来る。

なんだかギターが壊れたかのような暴力的ともいえる響き。

レゲェに乗ったキース、歌うというより言葉を投げつける。

スライドギターが荒れ具合に拍車をかける。

収まりがつかないうちにフェイドアウトして終わってしまう。

Tr15: Lover's Plea

長い空白があった後1曲で終わると思ったらもう1曲あった。

最後も今回の肝であるバラード。

♪ べいべ べいべ べいべ と歌うのが妙に印象的で、

嘆いているようで、ささやいているようで、強がりかもしれない。

曲自体も展開が凝っていて、ホーンのアレンジがいい。

最後は性急に曲が終わり、余白ほとんどなしでCDが終わる。

つくづく、今作は曲のつなぎ、始まりや終わりに凝っていますね。

いやあ、いいアルバムだ、よかった。

最後にもひとつ感想。

今回は遅めの曲、バラードが多いのですが、

昔から遅めの曲に重きを置いていたのか、それとも、心情的に

齢によりだんだんそうなってきたのか、興味深いですね。

今年出た純粋な新作としてはJTと1位を争っています。

大晦日にどう出るかな、自分でも楽しみです。

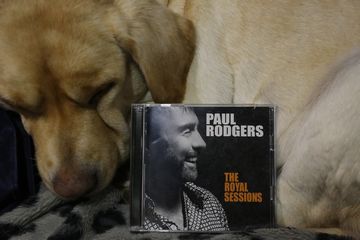

さて、今日まだご登場いただいていない方々の写真で

この記事を終わりたいと思います。

03

ハウとポーラですね。

なぜマーサはいないのかというと、

僕の足元に先にひとりで来たからです、はい。

ほんとは3ショットを狙っていたのは言うまでもない・・・(笑)。

CROSSEYED HEART

Keith Richards

クロスアイド・ハート

キース・リチャーズ

(2015)

キース・リチャーズの新譜です。

最近買ったCDの記事でさらりと触れましたが、

今回は1曲ずつ話します。

予想していたよりもうんとローリング・ストーンズっぽかった。

第一印象はそのように書きました。

でも、はて、前はどうだったのだろう?

試しに23年前の前作MAIN OFFENDERを聴きました。

意外とというか、前作も今聴くとストーンズっぽい。

当たり前ですよね、ストーンズの主たる作曲者だから。

でも、前作は「ストーンズとは別」という意識がどこかにあって作った、

一方今作は「俺はストーンズのキースだ」と堂々と宣言している、

そのように感じられるのは確かだ、とも思いました。

20年の間に、聴く人の年齢層が高くなり、

新しいもの、違うものを求めなくなってきた、ということかな。

キースの新作は、ストーンズらしさを表すことにためらいがなく、

堂々としている、そこが颯爽としていてかっこいい。

かといってロックらしく先進的に攻めることも忘れない。

ポール・マッカートニーも最新作NEWにおいて、

意識してビートルズらしさを出していたのだから、

これは時代が求めるものということなのでしょう。

逆にロバート・プラントは過去の自分の姿を意識的に壊して

エスニック路線に走り、カントリーにも首を突っ込んだりした結果、

あまりいい言葉を聞かないような気がします。

僕は好きなんですけどね、ZepはZepで聴けばいいじゃん、

それよりも今ロバート・プラントは何を言いたいのかを知りたい。

60年代70年代から続けているオールドネイムに対して、

昔のアルバムの方が良かった、だから新しいのは聴かない、

というのは簡単なことです。

もちろんそういう人がいるのを僕は否定も非難もしません。

でも、僕は、活動を続けていることに敬意を表しながら、

新しいアルバムを聴くことを楽しみに生きています。

毎年、秋になると色づいた木々に感動するように、

新しいアルバムが出ると、やっぱり新たな感動があります。

秋の木々の葉の色づき、紅葉や黄葉は、大きく見れば毎年同じ。

でも小さく見れば毎年違う。

今年の札幌の紅葉は、例年より緑が遅くまで多く残っていました。

でも、毎年紅葉するのは同じです。

日常生活の中にちょっとの感動があればいい、と僕は思います。

オールドネイムの新譜はまさに「秋の紅葉」なのです。

話は逸れましたが、キース・リチャーズの新譜は、

ストーンズらしさを出したことで評判がいいのではないかな、

と思いますが、実際に何かで調べたりしたわけではないのですが。

実は、ストーンズの現時点での最新作abiggerbangも、

ストーンズがストーンズらしく今風になったいいアルバムでしたが、

それはファンも自分たちも望む場所なのでしょうね。

アルバムはドラムスのスティーヴ・ジョーダンがほぼ全曲に参加、

一部でキースと共作もしています。

キースはベースもほとんど演奏していますが、実はキース、

ベースにこだわりがあるのかな。

02 A公園名物「ストーンズのベロ出しシラカンバ」

Tr1: Crosseyed Heart

アコースティックギターによるデルタブルーズ風(多分)の曲。

意表を突かれましたね、その手があったかって。

なぜか得した気分になりましたが、キースのブルーズへの思いが、

これほどまでにストレイトに表されているのは、やっぱり感動ですね。

Tr2: Heart Stopper

前曲の終わりでキースが呟いて間髪入れずに始まるアップテンポの曲。

1曲目はこんな感じで来ると予想していたので、意表突かれたのでした。

こぶしを回してちょっと悪そに歌うキース、さすが。

歌と歌の間のギターの音が大きくなっていて、緊張感がある。

Tr3: Amnesia

これも前曲のフェイドアウトが終わり切らないうちに

ギターのカッティングとキースの呟きで始まる。

曲に迫りくる恐さがあるのはキースの特徴でしょうね。

でもそれがふつっと切れた瞬間になぜか優しさを感じる。

昨年亡くなったボビー・キーズが参加、最後の録音かな。

ボビーは昨年の来日公演にも来ていたので驚きました。

Tr4: Robbed Blind

ミディアムスロウのアコースティックなバラード。

曲のつなぎの部分にエリック・クラプトンのWonderful Tonightに

よく似たギターのフレーズが出てくる、つまりそういう雰囲気の曲。

聴かせる曲ですね、ギターソロも音色もフレーズもいい。

最後の方で声を1オクターブ無理矢理上げて歌うのは、

きつそうだけど、うん、そういう気持ち分かる、分かる。

幾つになっても男は男だ、ということですね。

(僕も諦めるのは早いのか・・・!?・・・)

Tr5: Trouble

最初に聴いて思わず「やったぁ!」と叫びたくなった。

これこれ、これこそストーンズの人が作った曲。

歌メロがいいロックンロール、ひとことで言えば。

サビの"Trouble"と歌う部分で声が跳ね上がるのも印象的。

ギターソロもチャック・ベリーだし、バッキングのざくざくした

ギターの切込みもローリング・ストーンズ。

つなぎではいる男臭いコーラスもキースだから出せる音。

文句なくこのアルバムのベストソング。

と言ってしまったけど実は・・・後詳述。

さてここでTrouble聴いてください、映像は静止画ですが。

Tr6: Love Overdue

キースお得意のレゲェ、やっぱりこれがないとねえ。

キースのレゲェは演奏が割と本格的レゲェっぽいんですよね。

いかにもレゲェらしいベースのフレーズもいい。

ヴァースの部分で変な声でぼろぼろ歌うのが面白い。

アーロン・ネヴィルの息子でネヴィル・ブラザースの

アイヴァン・ネヴィルが参加しています。

Tr7: Nothing On Me

ミディアムテンポのこの曲、イントロでギターをかき鳴らす、

ようで細かく弾く、ああやっぱりキースだなあって。

そしてこちらは父アーロン・ネヴィルがコーラスで参加。

ブックレットの目立つところにアーロンの写真があって、

キースは最大の敬意を持って彼を迎えたことが感じられます。

Tr8: Suspicious

4曲目の続きのような(つまりWonderful Tonight風の)バラード。

でも、このキースは何かを疑っているんだね。

それにしてもキースの歌い方は独特。

歌の先生にこんな歌い方すると、多分ダメと言われるでしょうね。

上手いとかそういう問題じゃない、何が悪いんだ。

そこが魅力なのだから。

Tr9: Blues In The Morning

ボビー・キーズが参加したこれは70年代前半の

ジャムセッションのアウトテイクのような雰囲気。

オールドスタイルでブルーズのコード進行丸見えロックンロール。

やっぱりね、シンプルなロックンロールには胸躍りますね。

つまり僕もまだまだ老け込んではいないのかとほっとしてしまう(笑)。

Tr10: Something For Nothing

ゴスペル風のコーラスがフェイドインして来る。

今回は曲の始め方、前の曲からのつながりを相当意識してますね。

それと今回は速めの曲と遅めの曲の配置のバランスがいい。

そしてどの曲も心に引っかかりまくるちょっとしたフレーズがある。

楽しくなることこの上ない。

Tr11: Illusion

もうひとつWonderful Tonight風のバラードだなと聴いていたら・・・

ノラ・ジョーンズの声が!!!!!

前にもどこかで書きましたが、僕は買ったCDは手元に届くまで、

事前に情報を調べることもないし、曲をネットで聴くこともない。

届いて聴いていきなりノラの声が聴こえてきたんだから、

僕がどれだけ驚いたか、嬉しかったか、お察しいただけるかと。

ノラの声に聴き惚れているうちに、僕はこう思いました。

「キースずるい・・・」

僕に知らせもしないでノラを出してきたこと、そして

ノラと仲良く歌っていること、年甲斐も身分も何もなく、

男としてキースに嫉妬してしまいました・・・

でも、そうだよ、ノラと歌うのはまさに「イリュージョン」なんだよ。

このタイトル、上手いですね、ダブルトリプルミーニング。

ノラがいることで、アルバムのベスト曲を決めにくくなってしまった。

ノラは作曲にも名を連ねています。

そしてこの曲のみベースが今はザ・フーのピノ・パラディーノ。

それはそうと、今回のキースはこのスタイルが肝だったのかな。

合っている、素晴らしい。

似てるとか書いたけどそれはいつもの僕の愛情表現ですからね。

Tr12: Just A Gift

ここでミディアムスロウの曲が続くのが、ノラのイリュージョンを

ますます深いものにしている、素晴らしい。

「ただの贈り物」、それはノラのことだったのだ!

ヴィオラとフィドルの音が、控えめだけど曲をより味わい深くしている。

Tr13: Goodnight Irene

ワルツのカントリーブルーズ。

1932年のリード・ベリーの曲、とのことですが、Wikipediaを見ると

そこに写真があるレコードに写っているのは白人だから、

トラッドと言う方が適切かもしれない。

子守歌ですね、これが素晴らしい。

ロック系の子守歌を集めて編集盤CD-Rを作りたいとよく思うんだけど、

そこに新たに加わった、ほんとうに素晴らしい曲。

Tr14: Substantial Damage

前の曲から10秒くらい空いてフェイドインして来る。

なんだかギターが壊れたかのような暴力的ともいえる響き。

レゲェに乗ったキース、歌うというより言葉を投げつける。

スライドギターが荒れ具合に拍車をかける。

収まりがつかないうちにフェイドアウトして終わってしまう。

Tr15: Lover's Plea

長い空白があった後1曲で終わると思ったらもう1曲あった。

最後も今回の肝であるバラード。

♪ べいべ べいべ べいべ と歌うのが妙に印象的で、

嘆いているようで、ささやいているようで、強がりかもしれない。

曲自体も展開が凝っていて、ホーンのアレンジがいい。

最後は性急に曲が終わり、余白ほとんどなしでCDが終わる。

つくづく、今作は曲のつなぎ、始まりや終わりに凝っていますね。

いやあ、いいアルバムだ、よかった。

最後にもひとつ感想。

今回は遅めの曲、バラードが多いのですが、

昔から遅めの曲に重きを置いていたのか、それとも、心情的に

齢によりだんだんそうなってきたのか、興味深いですね。

今年出た純粋な新作としてはJTと1位を争っています。

大晦日にどう出るかな、自分でも楽しみです。

さて、今日まだご登場いただいていない方々の写真で

この記事を終わりたいと思います。

03

ハウとポーラですね。

なぜマーサはいないのかというと、

僕の足元に先にひとりで来たからです、はい。

ほんとは3ショットを狙っていたのは言うまでもない・・・(笑)。

2015年08月09日

IN THROUGH THE OUT DOOR レッド・ツェッペリン

01

IN THROUGH THE OUT DOOR Led Zeppelin

イン・スルー・ジ・アウト・ドア レッド・ツェッペリン (1979)

お盆とはひとまず関係なく、レッド・ツェッペリンのアルバムのお話。

レッド・ツェッペリンの全スタジオアルバム9作が、

最新のリマスターを施され、ボーナス音源を納めた2枚組CDとして

昨年の1枚目から順次発売されてきました。

この7月、PRESENCE、IN THROUGH THE OUT DOOR、

そしてジョン・ボーナム解散後に出た編集盤CODAと、

後半3枚が一気に出て、このプロジェクトは完結しました。

あとは「狂熱のライヴ」が出るかどうかですね。

ジミー・ペイジは、6枚目の時を除いてリリースの都度来日し、

Zepについて、日本について、いろいろ語ってくれました。

先日、広島の平和祈念公園、原爆ドーム、資料館を訪れたことは

一般のニュースでも取り上げられていましたね。

Zepにはマニア的な僕と弟はもちろんすべて買い、その度に

聴き直して、やっぱりZepは素晴らしいと感涙にむせぶのでした。

今回、このアルバムの記事を上げることにしたのは、自分の

BLOGを見て、まだこれを上げていないことに気づいたから。

別BLOGでは上げていたので、勘違いしていたのでしょう。

それはおろか、ZepはBLOGを続ける間にすべてのアルバムを

記事に上げるつもりでいたこともすっかり失念していました(笑)。

レッド・ツェッペリンの8枚目のスタジオアルバムにして

ジョン・ボーナム存命時の最後のアルバム。

僕はレッド・ツェッペリンのアルバムはどれも同じくらい好きです。

強いて1枚挙げろと言われれば出来と勢いを鑑みて2枚目がいちばんと

答えるけれど、好きかどうかでいえばみなほぼ同じくらいです。

同じなんです、最後のこのアルバムも。

意外でしょ? 意外じゃないですか??

と、Zepファンに問いかけてみる(笑)。

このアルバムはZepの話をすると必ずこう言われますよね。

「それまでの他のアルバムよりも少し(以上に)落ちる」

僕も一応は批評的な目と耳をある程度は持っているつもりですが、

「出来」「完成度」の問題としてみればそれにくみするところはあります。

でも、「好き」かどうかでは僕には同じなんです。

音楽はよいから好きになるとは限らないし、

よくないから好きになれないとも限らない。

だけどやっぱりこのアルバムは評価が落ちますよね。

下手すればジョン・ボーナムの死後に出たCODAの方が

評価が高いんじゃないかというくらいに。

このアルバムの頃のZepは、パンクに化石にさせられてしまった上に

メンバーのプライベートにもいろいろあり、て煮詰まっていたかもしれず、

人間である以上それは仕方ない面もあるかとは思います。

ジャケット写真が5種類あり、LPごと紙袋に入れられ、買って開けるまで

どれが当たるか分からないという子供だましともいえるアイディアも、

中身に自信がないことによる苦肉の策だと勘ぐられたり。

僕は、Zepはぎりぎりリアルタイムではありません。

ビートルズを聴き始めたのが1981年、このアルバムは79年、

ジョン・ボーナムが亡くなったのが80年、という時系列。

80年といえばジョン・レノンも亡くなり、僕はニュースで知りましたが、

その少し前、9月25日にボンゾが亡くなっていたことを僕は、

Zepを聴くようになるまで知りませんでした。

音楽を聴いていなかったので知らなくて当たり前かもですが、

しかし当時僕は新聞を熱心に読んでいたし、レッド・ツェッペリン

くらいの大物ならメンバーが死ねばニュースになりそうなものを、

まったく、かけらすら覚えていません。

レッド・ツェッペリンを知ったのもビートルズを聴くようになってからで、

ディープ・パープルは知っていたんだけど、Zepに関して僕は

時空のゆがみに入り込んだような感覚に陥ることがあります。

CODAが出た時は話題になり、1曲エアチェックしてとても気に入り、

LP買おうかというところまで行きましたが、いきなり最後の遺作から

買うのはどうなのだろうと、やめました。

つまり、僕はZepはすべて後追いなのです。

リアルタイムで出た頃の話は体験としてはゼロです。

後追いだから情報もたくさんあったし、このアルバムはCDが出て

順番に聴いて行ったので最後に買ったわけですが、だから

最初から評価が低いことは知っていました。

聴くと、驚いたことに、とってもいいじゃないか、と。

後追いだから純粋に音楽として接することができたのでしょう。

まあ、僕は極論を言えば歌が良ければ他は目を瞑る人間であって、

このアルバムは純粋に歌としてはいい歌が並んでいるから。

もっとも、それが逆にZepらしくないところかもしれないけれど。

そうですね、緩い、という印象はありますね。

アルバム評価としていえば、「散漫」につながる緩さ。

鋭さとか、そういうものがないのはZepらしくないところか。

思うにこのアルバムは、もし次のアルバムが出ていれば

もう少し評価が高かったのではないかと。

次があればおそらく態勢を立て直して、もっとかっちりした作りの

充実した大人のハードロックを聴かせてくれたのではないかと。

次作が出た段階で初めてこのアルバムで試したことの価値や意味が

分かるという仕掛けを、ペイジは描いていたのではないか。

その構想はボンゾの死によって実現することなく終わってしまった。

だから悲しいアルバムとも言えますね。

もうひとつ、このアルバムの評価が落ちるのは、この中途半端な作品が、

結果として偉大なるレッド・ツェッペリンの最後のアルバムとなってしまった

ことへの不満があるのではないかと思います。

もしかしてもしかすると、でも、当時リアルタイムで聴いたファンの中には、

このアルバムが"Swan Song"であることを薄々感じていた、

という人もいるのではないかな、と想像します。

もちろんこれとて後付で言っていますが、それだけでは片付けられない、

世紀末感みたいなものがアルバムを覆っているのは確かです。

最後のアルバムがこんな緩い。

そこが、古くからのファンには受け入れがたいことなのかもしれない。

しかし、これが最後のアルバムなのだから仕方ありません。

僕はそれも受け入れた上で、大好き、と言っています。

繰り返し、曲は、歌は、いいですからね、捨て曲なし。

02

1曲目 In The Evening

往年のZepらしいスタイルを意図的に再現しているように感じます。

さすがに若い頃の情熱は感じないけど、枯れるとまではいかなくとも、

年相応にいい具合に円熟しています。

"Oh, I need your love"と歌う後にコール&レスポンスのように入る

「ジャッジャーン」という決めのギターなんか、ギターを持つと思わず

ジミー・ペイジの真似をしてダウンストローク→アップストロークで

弾いてかっこつけてポーズをとってしまうくらい(笑)。

ドアを開けて入ってくるようなギターソロの始まりも素晴らしい、

というより最初はその音に驚いたものでした。

ギターソロもいかにもギターヒーロー像を演出していて、

やり過ぎともとられないけど、Zepにはむしろそれが似合う。

ギターソロの後の中間部でがらりと雰囲気が変わるのがいい。

ジミー・ペイジのギタープレイは冴えているし、何より曲自体がよくて、

これは当時のファンも「おおおぅっ」と思った人が多いに違いない。

正統派Zepファン最後の輝き、もう名曲と断言してしまう。

この曲だけ例外と言っていいでしょうね、Zepらしくて素晴らしい。

しかし、それがたった1曲で終わってしまうのも寂しいですね。

なおこの「正統派」とは、ファンとしての正統派という意味ではなく、

Zepの音楽の中では「正統派」の、といった感じです。

なお、今回のリイシュー盤のボーナスディスクは、

ほぼアルバム曲順にアウトテイクやラフミックスが入っています。

この曲は演奏は多分同じものだと僕には聴こえましたが、

ロバート・プラントのヴォーカルが違います。

で、そのプラント、ヴァースで喋り過ぎ・・・

ギターリフにのって歌うヴァースの部分はほとんど喋りですが、

正直、言葉が多すぎてうっとうしい。

ペイジもそれが気になり、本テイクになったのではないかな。

2曲目South Bound Saurez

プラントがプレスリーをはじめとしたオールド・ロックン・ロールに

心酔しているのは、Rock And Rollはもちろん、ハニードリッパーズで

よく分かりましたが、僕はZepより先にハニードリッパーズを

聴いていたのでこの曲は最初から素直にいいと思いました。

なんせ曲が歌いやすくていいですからね。

ホンキートンク調のピアノ、重たいのに弾んでいるドラムス、

ズルルチャ ズルルチャ ズルンというギターリフ、いいねえ。

ドラムスは4拍子だけど「タンタンタンチャッ」という感じで4つめだけ

弱くて、音と音の間に粘つきがある、ボンゾにしか出せないリズム。

彼らがグルーヴ感の塊であったことがあらためてよく分かります。

ただし、いいと思いはしたけれど、最初にCDで聴いた時に、

Zepらしくないかな、とは思いました。

ああ、ここから「らしくなさ」が始まるんだなあ、と。

だけど、単なる歌好きとして、好きになってしまったものはしょうがない。

今回のリイシュー盤を聴いてから、この曲を毎日歌っています。

でも、日常生活、例えば料理中、風呂のお湯を入れている時に

♪ べいべぇ と歌うのはなんだか間抜け、と自分でも思う・・・(笑)。

あり得ないけど、自分でバンドやるならこの曲演奏したい、と妄想も。

この曲はもうそれくらい惚れ込んでいるので、他の人がどう思うか、

ファンや評論家の評価は分からないですね、気にしないというべきか。

Zepにはプレスリーは求められていなかったのか。

3曲目Fool In The Rain

多分、この中で一番「違う・・・」という曲では。

途中でサンバになるフォーク的な緩い曲、僕はやっぱり好きです。

この曲は単純にヴァースの歌メロがいいのですよ。

アコースティックだけど演奏に趣向を凝らしているのは、さすが、

3枚目4枚目を作ったバンドだと再認識します。

ただ、この曲、音が平べったく聴こえるのが不思議。

なんというのかな、横に広いけど奥行き感がない、というか。

そのせいかプラントの声がますます力なく聴こえてきてしまう。

中間部の本格的なサンバになるところは、当時のファンはもう

お遊びにしか聴こえなくてがっかりしたかもしれない。

こういう遊びは好きだ、いい、という人の方が少数派かと。

そうですね、僕ですら、とってつけたような感覚が、ないでもないし・・・

間奏で機械的な響きのギターソロが入って来るけれど、

そういうセンスはペイジさすが。

方角が違うけれど、プラントのエスニック趣味をs

知った上で振り返ると、納得する部分はあるんですけどねえ。

Zepにはサンバは求められていなかったのか。

ところでこれ、前々から気になっていたのですが、1'53"のところで

プラントの言葉が途切れているように感じられます。

そうだとするなら録音操作ミスなのかな。

途中から歌い始めたのではなく、言葉が切れているように

聴こえるので、プラントが遅れたということはなさそうだし。

4曲目 Hot Dog

正調カントリー&ウェスタンをエレクトリックギターでやってしまった。

僕はC&W調のロックは大好きですから、はい、もちろんBのおかげで、

だからこの曲は最初から「面白い、そして凄い」と気に入りました。

ギターのイントロをすぐにコピーして弾いて遊んだくらい。

何より歌メロがいい、ってそればかりだけど事実だから仕方ない(笑)。

だけどやっぱり、このアルバムは一貫した筋が通っていない、

思いつきをそのままやってしまい熟考した感がない、かな、だよなあ。

Zepにはカントリー&ウェスタンは求められていなかったのか。

03 エゾノコンギクが咲き始めた、これは白花タイプ

5曲目 Carouselambra

シンセサイザーのリフが鳴り渡るプログレ要素が感じられる長い曲で

レッド・ツェッペリン+エマーソン・レイク&パーマーといった趣き。

メインのリフはどことなくケルト的な響きがあるのが面白い。

タイトルは"Carousel"+"ambra"で、前半は「回転木馬」のフランス語、

後半は「琥珀」のイタリア語で、彼らの造語。

確かに、キーボードのリフがぐるぐる回る感覚はありますね。

でも僕はこれ、ほろ酔い気分で朝焼けの街を歩いている

というイメージで聴いてきました。

バーで酒を飲んだジャケット写真の後、ということ。

しかしこんな緩い曲でも彼らのグルーヴ感は冴えわたっていて、

この曲が流れると今でも自然と体を揺すってしまいます。

Zepで2番目に長い曲というのも、緩さが目立ってしまう部分。

緩さゆえ、「とりあえずやってみました」という印象も拭えないし。

キーボードが目立つのはだいたいジョン・ポール・ジョーンズが

主導権を握っている曲だけど、このアルバムは特にジョンジーが

大きく主張し始め、微妙なバランスになってしまった部分かと。

ううん、僕はほんとに大好きなんだけど。

ZepにはELPは求められていなかったのか。

6曲目 All My Love

素晴らしい、あまりに素晴らしくて泣けてくる。

ロバート・プラントの亡くなった息子さんに捧げた曲。

と書くだけでもう、この先涙で文章が進められなくなりそう。

代わりにというか、僕はかつて本家BLOGでこの曲を記事にしているので

ご興味があるかたはこちらのリンクの記事へどうぞ。

いややっぱり、今思うことも付け足して書くとするか。

ボンゾがあの腕力でソフトに叩こうとしているところにもどかしさを感じ、

ペイジはエレクトリック・ギターのアルペジオを不器用に響かせようとする。

プラントは鳴きのヴォーカル。

唯一冷静なジョンジーのキーボードが全体の統制をとっていて、

脆くも崩れそうなこの曲をぎりぎりのところで支えている。

そのスリルがたまらない、バラードなのに。

キーボードによる間奏でジョンジーは、メンデルスゾーンの

交響曲第4番「スコットランド」第一楽章の冒頭から旋律を拝借し

荘厳なまでの響きを聴かせてくれます。

僕が世の中でいちばん好きなキーボードの間奏はこれですね。

不器用でむくつけき男たちの素朴な優しさ、愛を感じます。

僕はこのアルバムが大好きと書いているけど、でもこの曲がなければ

やっぱりこのアルバムはひとランク以上落ちると思います。

転調してフェイドアウトの音が小さくなってからプラントが発する

"I get a little bit lonely, just stay"という囁き。

ロックでこんなに泣ける囁きってあるだろうか。

だって、"a little bit"のわけないじゃないですか、強がりですよ。

真面目な話、仕事で疲れて帰宅して聴いた今日は涙が出てきました。

歌の中の"He is a feather in the wind"というくだりにも涙が。

プラントの詩人としての才気も感じられます。

ただ、それがこのようなことで発揮されたというのは、やはり悲しい。

この曲は永遠です。

さすがにこれは、Zepらしくないとか言って忌み嫌う人はいない、

と信じたいですね、人の心を持っているのであるならば。

ところでこの曲、20年以上前に出たZepのトリビュートアルバムにおいて、

スティングが歌ったものが収録される、と当時アナウンスされました。

しかし実際には入っていません。

その音源は爾来、どこにも発表されていません。

多分ですが、Zepで歌としていちばん好きなのはこの曲です。

余談として、僕が好きなZepの曲Top3をリリース順に書いておきます。

Ramble On

The Rover

All My Love

7曲目 I'm Gonna Crawl

最後はA Change Is Gonna Comeのイントロを彷彿とさせる、

骨格丸見えの8/12のR&B=ソウルバラード。

僕は最初聴いて、オーティス・レディングっぽいなと思いましたが、

いずれにせよソウルの影響が濃いのは間違いない。

ハードロックとソウル、ファンの間では両立するのかな・・・

当時この曲を聴いた人は、何か危ういものを感じられたのではないかな。

この曲は外見は普通のラヴソングですが、プラントの歌い方は

前の曲をひきずっていて哀愁を帯びたほとんど泣きそうな声。

言い忘れていましたが、このアルバムのプラントの声はもはや

往時の迫力がなく、線が細くなりはじめていますね。

往時の迫力がなくなったと感じられる部分もあるのは確かです。

その上でプラントが一生懸命歌っているのが、Zepのファンには

「何か違う」「おかしい」と感じられたのでは・・・

プラントひとり余裕がない、遊び心がない、真剣に歌ってしまっている。

All My Loveはそういう曲だから仕方ないとしても、これ、

もう少し遊んでもいい曲で真剣勝負しているのが、「何か違う」、と。

曲が終わる直前に叫びはまさに悲痛な響きを聴いて、

ああ、Zep終わったなあ、と予感した人が当時多かったのではないかと。

僕は好きだけど、でも正直この曲はキツイ時がある。

最後の最後、こんなにまで思いつめなくてもいいのに。

さらにいえば、この期に及んでこんなルーツ丸見えの音楽を

Zepがやるのはどうだったのだろう。

やっぱり、Zepにおいてハードロックとソウルの両立は無理だったか。

Zepにはサザンソウルは求められていなかったのか。

だけどやっぱり、僕には捨て曲なし、大好きなアルバムです。

今回のリマスターですが、音が小さいんですよね。

Zepの前のCDと比べてもそうだし、今の平均からみるとかなり小さい。

特にIIはいまどき珍しいくらい音が小さい。

意図的なものなのかな。

再生時にステレオで音を上げた方が音がいいとか。

そうだ思い出した。

僕はこのLP、最初の1枚は新品を買って、中古でそれと違う写真のを

見つけると買うことにして、3枚目まで集めました。

あと2枚、もう10年以上探してない、探さないと(笑)。

僕は、ビートルズの次にZepに夢中になりました。

今は毎日聴いているわけでもない、時々聴くくらいですが、

聴くとやっぱりすごいなあ、自分の基本だなあ、と思います。

まあ、うるさい人から見れば、Zepが基本だなんて言ってるから

ブルーズが分からない男なんだ、ということでしょうけど(笑)。

僕のBLOGを読んでくださる方は、僕がいかにビートルズが好きかは

お分かりいただけているかな、と思います。

しかし、僕がいかにレッド・ツェッペリンが好きかについては、

今まであまり語って来なかったので、伝わり切れていないかも。

語りたい部分はもちろんあります。

しかし一方で、もうこの齢になって、そこまで自分の内面を

外に出すのは、抵抗がないともいえなくなってきました。

まあだから、あいつはZepも大好きなんだ、くらいに

思っていただければいいかな(笑)。

04

最後は昨日の3ショット。

今日も犬たちはお留守番。

そして今日も昼に祈りました。

IN THROUGH THE OUT DOOR Led Zeppelin

イン・スルー・ジ・アウト・ドア レッド・ツェッペリン (1979)

お盆とはひとまず関係なく、レッド・ツェッペリンのアルバムのお話。

レッド・ツェッペリンの全スタジオアルバム9作が、

最新のリマスターを施され、ボーナス音源を納めた2枚組CDとして

昨年の1枚目から順次発売されてきました。

この7月、PRESENCE、IN THROUGH THE OUT DOOR、

そしてジョン・ボーナム解散後に出た編集盤CODAと、

後半3枚が一気に出て、このプロジェクトは完結しました。

あとは「狂熱のライヴ」が出るかどうかですね。

ジミー・ペイジは、6枚目の時を除いてリリースの都度来日し、

Zepについて、日本について、いろいろ語ってくれました。

先日、広島の平和祈念公園、原爆ドーム、資料館を訪れたことは

一般のニュースでも取り上げられていましたね。

Zepにはマニア的な僕と弟はもちろんすべて買い、その度に

聴き直して、やっぱりZepは素晴らしいと感涙にむせぶのでした。

今回、このアルバムの記事を上げることにしたのは、自分の

BLOGを見て、まだこれを上げていないことに気づいたから。

別BLOGでは上げていたので、勘違いしていたのでしょう。

それはおろか、ZepはBLOGを続ける間にすべてのアルバムを

記事に上げるつもりでいたこともすっかり失念していました(笑)。

レッド・ツェッペリンの8枚目のスタジオアルバムにして

ジョン・ボーナム存命時の最後のアルバム。

僕はレッド・ツェッペリンのアルバムはどれも同じくらい好きです。

強いて1枚挙げろと言われれば出来と勢いを鑑みて2枚目がいちばんと

答えるけれど、好きかどうかでいえばみなほぼ同じくらいです。

同じなんです、最後のこのアルバムも。

意外でしょ? 意外じゃないですか??

と、Zepファンに問いかけてみる(笑)。

このアルバムはZepの話をすると必ずこう言われますよね。

「それまでの他のアルバムよりも少し(以上に)落ちる」

僕も一応は批評的な目と耳をある程度は持っているつもりですが、

「出来」「完成度」の問題としてみればそれにくみするところはあります。

でも、「好き」かどうかでは僕には同じなんです。

音楽はよいから好きになるとは限らないし、

よくないから好きになれないとも限らない。

だけどやっぱりこのアルバムは評価が落ちますよね。

下手すればジョン・ボーナムの死後に出たCODAの方が

評価が高いんじゃないかというくらいに。

このアルバムの頃のZepは、パンクに化石にさせられてしまった上に

メンバーのプライベートにもいろいろあり、て煮詰まっていたかもしれず、

人間である以上それは仕方ない面もあるかとは思います。

ジャケット写真が5種類あり、LPごと紙袋に入れられ、買って開けるまで

どれが当たるか分からないという子供だましともいえるアイディアも、

中身に自信がないことによる苦肉の策だと勘ぐられたり。

僕は、Zepはぎりぎりリアルタイムではありません。

ビートルズを聴き始めたのが1981年、このアルバムは79年、

ジョン・ボーナムが亡くなったのが80年、という時系列。

80年といえばジョン・レノンも亡くなり、僕はニュースで知りましたが、

その少し前、9月25日にボンゾが亡くなっていたことを僕は、

Zepを聴くようになるまで知りませんでした。

音楽を聴いていなかったので知らなくて当たり前かもですが、

しかし当時僕は新聞を熱心に読んでいたし、レッド・ツェッペリン

くらいの大物ならメンバーが死ねばニュースになりそうなものを、

まったく、かけらすら覚えていません。

レッド・ツェッペリンを知ったのもビートルズを聴くようになってからで、

ディープ・パープルは知っていたんだけど、Zepに関して僕は

時空のゆがみに入り込んだような感覚に陥ることがあります。

CODAが出た時は話題になり、1曲エアチェックしてとても気に入り、

LP買おうかというところまで行きましたが、いきなり最後の遺作から

買うのはどうなのだろうと、やめました。

つまり、僕はZepはすべて後追いなのです。

リアルタイムで出た頃の話は体験としてはゼロです。

後追いだから情報もたくさんあったし、このアルバムはCDが出て

順番に聴いて行ったので最後に買ったわけですが、だから

最初から評価が低いことは知っていました。

聴くと、驚いたことに、とってもいいじゃないか、と。

後追いだから純粋に音楽として接することができたのでしょう。

まあ、僕は極論を言えば歌が良ければ他は目を瞑る人間であって、

このアルバムは純粋に歌としてはいい歌が並んでいるから。

もっとも、それが逆にZepらしくないところかもしれないけれど。

そうですね、緩い、という印象はありますね。

アルバム評価としていえば、「散漫」につながる緩さ。

鋭さとか、そういうものがないのはZepらしくないところか。

思うにこのアルバムは、もし次のアルバムが出ていれば

もう少し評価が高かったのではないかと。

次があればおそらく態勢を立て直して、もっとかっちりした作りの

充実した大人のハードロックを聴かせてくれたのではないかと。

次作が出た段階で初めてこのアルバムで試したことの価値や意味が

分かるという仕掛けを、ペイジは描いていたのではないか。

その構想はボンゾの死によって実現することなく終わってしまった。

だから悲しいアルバムとも言えますね。

もうひとつ、このアルバムの評価が落ちるのは、この中途半端な作品が、

結果として偉大なるレッド・ツェッペリンの最後のアルバムとなってしまった

ことへの不満があるのではないかと思います。

もしかしてもしかすると、でも、当時リアルタイムで聴いたファンの中には、

このアルバムが"Swan Song"であることを薄々感じていた、

という人もいるのではないかな、と想像します。

もちろんこれとて後付で言っていますが、それだけでは片付けられない、

世紀末感みたいなものがアルバムを覆っているのは確かです。

最後のアルバムがこんな緩い。

そこが、古くからのファンには受け入れがたいことなのかもしれない。

しかし、これが最後のアルバムなのだから仕方ありません。

僕はそれも受け入れた上で、大好き、と言っています。

繰り返し、曲は、歌は、いいですからね、捨て曲なし。

02

1曲目 In The Evening

往年のZepらしいスタイルを意図的に再現しているように感じます。

さすがに若い頃の情熱は感じないけど、枯れるとまではいかなくとも、

年相応にいい具合に円熟しています。

"Oh, I need your love"と歌う後にコール&レスポンスのように入る

「ジャッジャーン」という決めのギターなんか、ギターを持つと思わず

ジミー・ペイジの真似をしてダウンストローク→アップストロークで

弾いてかっこつけてポーズをとってしまうくらい(笑)。

ドアを開けて入ってくるようなギターソロの始まりも素晴らしい、

というより最初はその音に驚いたものでした。

ギターソロもいかにもギターヒーロー像を演出していて、

やり過ぎともとられないけど、Zepにはむしろそれが似合う。

ギターソロの後の中間部でがらりと雰囲気が変わるのがいい。

ジミー・ペイジのギタープレイは冴えているし、何より曲自体がよくて、

これは当時のファンも「おおおぅっ」と思った人が多いに違いない。

正統派Zepファン最後の輝き、もう名曲と断言してしまう。

この曲だけ例外と言っていいでしょうね、Zepらしくて素晴らしい。

しかし、それがたった1曲で終わってしまうのも寂しいですね。

なおこの「正統派」とは、ファンとしての正統派という意味ではなく、

Zepの音楽の中では「正統派」の、といった感じです。

なお、今回のリイシュー盤のボーナスディスクは、

ほぼアルバム曲順にアウトテイクやラフミックスが入っています。

この曲は演奏は多分同じものだと僕には聴こえましたが、

ロバート・プラントのヴォーカルが違います。

で、そのプラント、ヴァースで喋り過ぎ・・・

ギターリフにのって歌うヴァースの部分はほとんど喋りですが、

正直、言葉が多すぎてうっとうしい。

ペイジもそれが気になり、本テイクになったのではないかな。

2曲目South Bound Saurez

プラントがプレスリーをはじめとしたオールド・ロックン・ロールに

心酔しているのは、Rock And Rollはもちろん、ハニードリッパーズで

よく分かりましたが、僕はZepより先にハニードリッパーズを

聴いていたのでこの曲は最初から素直にいいと思いました。

なんせ曲が歌いやすくていいですからね。

ホンキートンク調のピアノ、重たいのに弾んでいるドラムス、

ズルルチャ ズルルチャ ズルンというギターリフ、いいねえ。

ドラムスは4拍子だけど「タンタンタンチャッ」という感じで4つめだけ

弱くて、音と音の間に粘つきがある、ボンゾにしか出せないリズム。

彼らがグルーヴ感の塊であったことがあらためてよく分かります。

ただし、いいと思いはしたけれど、最初にCDで聴いた時に、

Zepらしくないかな、とは思いました。

ああ、ここから「らしくなさ」が始まるんだなあ、と。

だけど、単なる歌好きとして、好きになってしまったものはしょうがない。

今回のリイシュー盤を聴いてから、この曲を毎日歌っています。

でも、日常生活、例えば料理中、風呂のお湯を入れている時に

♪ べいべぇ と歌うのはなんだか間抜け、と自分でも思う・・・(笑)。

あり得ないけど、自分でバンドやるならこの曲演奏したい、と妄想も。

この曲はもうそれくらい惚れ込んでいるので、他の人がどう思うか、

ファンや評論家の評価は分からないですね、気にしないというべきか。

Zepにはプレスリーは求められていなかったのか。

3曲目Fool In The Rain

多分、この中で一番「違う・・・」という曲では。

途中でサンバになるフォーク的な緩い曲、僕はやっぱり好きです。

この曲は単純にヴァースの歌メロがいいのですよ。

アコースティックだけど演奏に趣向を凝らしているのは、さすが、

3枚目4枚目を作ったバンドだと再認識します。

ただ、この曲、音が平べったく聴こえるのが不思議。

なんというのかな、横に広いけど奥行き感がない、というか。

そのせいかプラントの声がますます力なく聴こえてきてしまう。

中間部の本格的なサンバになるところは、当時のファンはもう

お遊びにしか聴こえなくてがっかりしたかもしれない。

こういう遊びは好きだ、いい、という人の方が少数派かと。

そうですね、僕ですら、とってつけたような感覚が、ないでもないし・・・

間奏で機械的な響きのギターソロが入って来るけれど、

そういうセンスはペイジさすが。

方角が違うけれど、プラントのエスニック趣味をs

知った上で振り返ると、納得する部分はあるんですけどねえ。

Zepにはサンバは求められていなかったのか。

ところでこれ、前々から気になっていたのですが、1'53"のところで

プラントの言葉が途切れているように感じられます。

そうだとするなら録音操作ミスなのかな。

途中から歌い始めたのではなく、言葉が切れているように

聴こえるので、プラントが遅れたということはなさそうだし。

4曲目 Hot Dog

正調カントリー&ウェスタンをエレクトリックギターでやってしまった。

僕はC&W調のロックは大好きですから、はい、もちろんBのおかげで、

だからこの曲は最初から「面白い、そして凄い」と気に入りました。

ギターのイントロをすぐにコピーして弾いて遊んだくらい。

何より歌メロがいい、ってそればかりだけど事実だから仕方ない(笑)。

だけどやっぱり、このアルバムは一貫した筋が通っていない、

思いつきをそのままやってしまい熟考した感がない、かな、だよなあ。

Zepにはカントリー&ウェスタンは求められていなかったのか。

03 エゾノコンギクが咲き始めた、これは白花タイプ

5曲目 Carouselambra

シンセサイザーのリフが鳴り渡るプログレ要素が感じられる長い曲で

レッド・ツェッペリン+エマーソン・レイク&パーマーといった趣き。

メインのリフはどことなくケルト的な響きがあるのが面白い。

タイトルは"Carousel"+"ambra"で、前半は「回転木馬」のフランス語、

後半は「琥珀」のイタリア語で、彼らの造語。

確かに、キーボードのリフがぐるぐる回る感覚はありますね。

でも僕はこれ、ほろ酔い気分で朝焼けの街を歩いている

というイメージで聴いてきました。

バーで酒を飲んだジャケット写真の後、ということ。

しかしこんな緩い曲でも彼らのグルーヴ感は冴えわたっていて、

この曲が流れると今でも自然と体を揺すってしまいます。

Zepで2番目に長い曲というのも、緩さが目立ってしまう部分。

緩さゆえ、「とりあえずやってみました」という印象も拭えないし。

キーボードが目立つのはだいたいジョン・ポール・ジョーンズが

主導権を握っている曲だけど、このアルバムは特にジョンジーが

大きく主張し始め、微妙なバランスになってしまった部分かと。

ううん、僕はほんとに大好きなんだけど。

ZepにはELPは求められていなかったのか。

6曲目 All My Love

素晴らしい、あまりに素晴らしくて泣けてくる。

ロバート・プラントの亡くなった息子さんに捧げた曲。

と書くだけでもう、この先涙で文章が進められなくなりそう。

代わりにというか、僕はかつて本家BLOGでこの曲を記事にしているので

ご興味があるかたはこちらのリンクの記事へどうぞ。

いややっぱり、今思うことも付け足して書くとするか。

ボンゾがあの腕力でソフトに叩こうとしているところにもどかしさを感じ、

ペイジはエレクトリック・ギターのアルペジオを不器用に響かせようとする。

プラントは鳴きのヴォーカル。

唯一冷静なジョンジーのキーボードが全体の統制をとっていて、

脆くも崩れそうなこの曲をぎりぎりのところで支えている。

そのスリルがたまらない、バラードなのに。

キーボードによる間奏でジョンジーは、メンデルスゾーンの

交響曲第4番「スコットランド」第一楽章の冒頭から旋律を拝借し

荘厳なまでの響きを聴かせてくれます。

僕が世の中でいちばん好きなキーボードの間奏はこれですね。

不器用でむくつけき男たちの素朴な優しさ、愛を感じます。

僕はこのアルバムが大好きと書いているけど、でもこの曲がなければ

やっぱりこのアルバムはひとランク以上落ちると思います。

転調してフェイドアウトの音が小さくなってからプラントが発する

"I get a little bit lonely, just stay"という囁き。

ロックでこんなに泣ける囁きってあるだろうか。

だって、"a little bit"のわけないじゃないですか、強がりですよ。

真面目な話、仕事で疲れて帰宅して聴いた今日は涙が出てきました。

歌の中の"He is a feather in the wind"というくだりにも涙が。

プラントの詩人としての才気も感じられます。

ただ、それがこのようなことで発揮されたというのは、やはり悲しい。

この曲は永遠です。

さすがにこれは、Zepらしくないとか言って忌み嫌う人はいない、

と信じたいですね、人の心を持っているのであるならば。

ところでこの曲、20年以上前に出たZepのトリビュートアルバムにおいて、

スティングが歌ったものが収録される、と当時アナウンスされました。

しかし実際には入っていません。

その音源は爾来、どこにも発表されていません。

多分ですが、Zepで歌としていちばん好きなのはこの曲です。

余談として、僕が好きなZepの曲Top3をリリース順に書いておきます。

Ramble On

The Rover

All My Love

7曲目 I'm Gonna Crawl

最後はA Change Is Gonna Comeのイントロを彷彿とさせる、

骨格丸見えの8/12のR&B=ソウルバラード。

僕は最初聴いて、オーティス・レディングっぽいなと思いましたが、

いずれにせよソウルの影響が濃いのは間違いない。

ハードロックとソウル、ファンの間では両立するのかな・・・

当時この曲を聴いた人は、何か危ういものを感じられたのではないかな。

この曲は外見は普通のラヴソングですが、プラントの歌い方は

前の曲をひきずっていて哀愁を帯びたほとんど泣きそうな声。

言い忘れていましたが、このアルバムのプラントの声はもはや

往時の迫力がなく、線が細くなりはじめていますね。

往時の迫力がなくなったと感じられる部分もあるのは確かです。

その上でプラントが一生懸命歌っているのが、Zepのファンには

「何か違う」「おかしい」と感じられたのでは・・・

プラントひとり余裕がない、遊び心がない、真剣に歌ってしまっている。

All My Loveはそういう曲だから仕方ないとしても、これ、

もう少し遊んでもいい曲で真剣勝負しているのが、「何か違う」、と。

曲が終わる直前に叫びはまさに悲痛な響きを聴いて、

ああ、Zep終わったなあ、と予感した人が当時多かったのではないかと。

僕は好きだけど、でも正直この曲はキツイ時がある。

最後の最後、こんなにまで思いつめなくてもいいのに。

さらにいえば、この期に及んでこんなルーツ丸見えの音楽を

Zepがやるのはどうだったのだろう。

やっぱり、Zepにおいてハードロックとソウルの両立は無理だったか。

Zepにはサザンソウルは求められていなかったのか。

だけどやっぱり、僕には捨て曲なし、大好きなアルバムです。

今回のリマスターですが、音が小さいんですよね。

Zepの前のCDと比べてもそうだし、今の平均からみるとかなり小さい。

特にIIはいまどき珍しいくらい音が小さい。

意図的なものなのかな。

再生時にステレオで音を上げた方が音がいいとか。

そうだ思い出した。

僕はこのLP、最初の1枚は新品を買って、中古でそれと違う写真のを

見つけると買うことにして、3枚目まで集めました。

あと2枚、もう10年以上探してない、探さないと(笑)。

僕は、ビートルズの次にZepに夢中になりました。

今は毎日聴いているわけでもない、時々聴くくらいですが、

聴くとやっぱりすごいなあ、自分の基本だなあ、と思います。

まあ、うるさい人から見れば、Zepが基本だなんて言ってるから

ブルーズが分からない男なんだ、ということでしょうけど(笑)。

僕のBLOGを読んでくださる方は、僕がいかにビートルズが好きかは

お分かりいただけているかな、と思います。

しかし、僕がいかにレッド・ツェッペリンが好きかについては、

今まであまり語って来なかったので、伝わり切れていないかも。

語りたい部分はもちろんあります。

しかし一方で、もうこの齢になって、そこまで自分の内面を

外に出すのは、抵抗がないともいえなくなってきました。

まあだから、あいつはZepも大好きなんだ、くらいに

思っていただければいいかな(笑)。

04

最後は昨日の3ショット。

今日も犬たちはお留守番。

そして今日も昼に祈りました。

2014年09月30日

DARK SIDE OF THE MOON ピンク・フロイド

guitarbirdはただいま遠征に出ています。

この記事はタイマーで上げています。

お返事が遅れることがあります、予めご了承ください。

旅先音楽記事、今回は、急きょという感じですが、

先日亡くなられたリチャード・ライト氏に敬意を表して。

01

DARK SIDE OF THE MOON Pink Floyd

「狂気」 ピンク・フロイド released in 1973

ピンク・フロイドの代表作にして、

プログレッシヴ・ロックの頂点、そして

ロック界の至宝。

今回、前半は、このアルバムにまつわる逸話を

箇条書き形式で上げてゆくことにします。

・このアルバムは、かのアビィ・ロード・スタジオで録音される。

EMIのエンジニアとして携わったアラン・パーソンズ、

彼はABBEY ROADにも関わったが、彼は後に、

自分のアラン・パーソンズ・プロジェクトを立ち上げて成功。

しかし彼は、フロイドの音を勝手に流用したと非難された。

・レッド・ツェッペリンで僕がいちばん好きな曲

The Rover 「流浪の民」の歌詞の中に

My lover she is lying on the dark side of the globe

というくだりがあるのは、このタイトルをもじったものだろうなと。

・さらにはポール・マッカートニーも、ウィングスの

RED ROSE SPEEDWAY(記事はこちらへどうぞ)において、

プログレを茶化したインスト曲を披露しているが、

そのタイトルが、Loop (First Indian On The Moon)

と、思わせぶりなものになっている。

・ビルボードのアルバムチャートでは、

741週チャートインという不滅の記録をもっている。

・ジャケットの光のブリズムの角度が、

光学的には間違っているという話。

・タイトルにTHEがつくかつかないかで意見が分かれている。

リリースするものによってTHEをつけたりつけなかったりしているのが、

さらに混乱を招いている。

以下のリンクのものは、30周年記念ハイブリッドオーディオ盤で、

ジャケットのデザインもオリジナルとは違っていますが、

さらにこれはTHEがついていません。

なお、この記事では、タイトルの文字数制限に引っ掛かるので

THEを省いただけで、特に意味はありません(笑)。

こちらは、リリース30周年記念ハイブリッドCD盤。

ジャケットのデザインもオリジナルと変わっています。

音楽的なことについて触れましょう。

プログレッシヴ・ロックの最高傑作と言われているからには、

さぞかし音に隙がなく、綿密に計算され配置されていて、

音が詰まっているアルバム・・・と想像してしまいます。

無理もありません。

しかしこのアルバム、隙がないというよりは、隙だらけです。

詰め込むのではなく、土台=空間を広く持って、そこに

まったく自由な発想で音を配し、音を浮かばせてゆくような感じ。

ここでこの音が出てくるかぁ! みたいな、

予想外驚きと感動を味わうことができます。

そして、隙だらけな結果、音が「軽く」感じます。

もちろん、スタジオでの多重録音で音を重ねてはいますが、

あまりにも軽い響きで拍子抜けする可能性がありますし、また、

あまりにもあっさりと終わってしまうと感じるかもしれません。

事実、僕自身がそうだったんです。

これを初めて聴いたのは、まだかろうじて10代の頃で、

「ロック界の最高作」という触れ込みに期待して聴いたら、

「あれっ?」となりました。

経験者が言うので間違いありませんが(笑)、

それだけ、虚を突かれたような軽さでした。

でも、その「軽さ」もまた、このアルバムのもうひとつの魅力でしょう。

「軽く」BGMとしても聴けます。

プログレだから、ピンク・フロイドだからって難しそうだと考えずに、

何も考えないでかけると、そこには、

軽やかで心地よく響くサウンドが展開されてきます。

02 札幌の夜明け

しかし、軽いばかりではなく、真剣に聴き込むこともできます。

そこが、ムード音楽やイージーリスニングとは違うところ。

とてもシリアスなことを、さも軽くやってのけている感じで、

閉塞感や緊張感があまりなく、気持ちよく聴けます。

そして、流れるように曲がつながっているので、

気がつくとアルバムが終わっている、そんな感じ。

だけど、こちらが真面目に聴き込んでゆけばゆくほど、

緊張感が高まってきて、それが驚異に変わります。

この感覚はまったくもって不思議です。

そしてそこで、このアルバムはすごいんだ、と気づきます。

しかしもちろん、それとてすべて計算の上であって、

そこに、比類なきスケールのデカさを感じます。

気がつくと、ピンク・フロイドの掌の上で弄ばれていた・・・

これだけ世界、というより宇宙の広さを感じるアルバムも、

そうはない、というより、唯一無二に違いありません。

歌詞はすべてベースのロジャー・ウォーターズによるもの。

フロイドはほとんどがコンセプト・アルバムになるかと思いますが、

アルバムの思想的背景はすべて彼が牛耳っています。

デヴィッド・ギルモアのギターも、最高の仕事でしょうね。

基本的にはブルーズに影響を受けていますが、

特にTr2のふわふわしたスライドギターは、

ブルーグラスの影響を受けてるんじゃないかな、とも思います。

デヴィッド・ギルモアは、ギターの音色の表情の豊かさでは、

ロック界でも屈指のギタリストだと思います。

実際、英国のギター雑誌が行った読者アンケートで、

「ロック史上もっとも素晴らしいギターソロ」に選ばれたのが、

このアルバムの曲ではないですが、フロイドの

Comfortably Numbという曲だったそうですし。

ドラムスのニック・メイソン、上手いかどうか分からないのですが、

メリハリが効いたプレイで曲をしゃきっと立たせています。

そして、先日亡くなったキーボードのリチャード・ライト。

こちらも、ギルモアに負けず劣らず、

楽器の「音色」に「表情」をつけるのがうまいですね。

なお、このアルバム、

LPでいうA面とB面の間はつながっていないですが、

各面に当たる曲は、すべて、曲間がなくつながっています。

03 「狂気」のLP、当時のおまけが全て付いて中古で1800円

Tr1:Speak To Me

タイトルこそついているものの、

心臓の鼓動のSEに少しの楽器が絡むだけ。

早くも「むむ、どうした」と思わせ、そのままTr2に。

Tr2:Breathe

苦悩の叫び声の後、ギルモアの浮遊感あるギターが

曲の、アルバムの始まりを告げる。

息をしていることのすがすがしさ、うれしさ、ありがたさ。

さらりとした、しかし感動的な生命賛歌。

この爽やかさが、「狂気」というタイトルからはほど遠いかも。

2ndコーラス最初に入るリチャードのキーボードが素晴らしい。

Tr3:On The Run

UFOが飛んでいるような(チープな)SEが基本で、

これも「曲」というよりは「つなぎ」。

そういえば、先ほどポール・マッカートニーの話をしましたが、

ポールがこのアルバムの後に出したアルバムタイトルが

BAND ON THE RUN、そしてそのタイトル曲には、

rabbits on the runという歌詞がありますが、

Tr2にもrun rabbit runという歌詞がある・・・

フロイドの話ではなくて申し訳ないですが、

意地っ張りなポールらしいな、と、今気づきました。

それだけ影響力が大きいアルバムだったということでしょう。

Tr4:Time

いろいろな時計が激しく時間を打ち鳴らす派手なSEで始まる曲。

これを最初に聴いた時、「あれだっ」と思いました。

かつて、僕が中高生時代、「ビートルズ復活祭」という、

ビートルズの曲や映画等の映像を見せる催し物がありましたが、

その開始の合図で会場内に流れたのが、この時計のSEでした。

僕はもちろん、ただの時計の音だと思っていたのですが、

ロックの曲の一部だったのか、と。

しかし、どうしてビートルズなのにピンク・フロイドの曲?

と、真面目なビートルズバカは少し悩みました。

でも、それは特に問題じゃないし、そして何より、

ビートルズもフロイドも東芝EMI(当時)だから(笑)。

もっとも、エンジニアも同じ人が関わっていたのは後で知りましたが。

曲は少し跳ねたリズムに切れのいいヴォーカルとギターが

次々と絡んでくるスリリングな曲。

ギターソロも素晴らしい。

この曲にはBreatheの旋律が歌詞を変えて再び出てきますが、

アルバムのトータル性を意識した配慮がなされています。

Tr5:The Great Gig In The Sky

「虚空のスキャット」という素敵な邦題がついていますが、

前後を彼らの代表曲に挟まれた、アルバムのハイライト。

なんといっても、いろいろなイメージをかきたててくれる、

このクレア・トリーという女性のスキャットが素晴らしい。

聴き惚れるとはまさにこのこと!

しかしこの曲はいろいろといわくつきなのです。

この素晴らしいスキャットは、彼女のアドリブなのですが、

彼女の名前がどこにもクレジットされていないどころか、

ギャラも払われなかった、ということです。

ただ、さすがにメンバーも申し訳なく感じたのか、

上記リンクの30周年盤には名前がクレジットされていて、

ギャラも幾らか払われた、という噂も聞きました。

曲のイメージを壊すような生々しい話で申し訳ないですが。

04 朝の風景

Tr6:Money

幻想的な雰囲気から一転、お金のSEで現実に引き戻される。

7拍子という変わったリズムをもつヘヴィな曲は、、

シングルとしてもヒットした彼らの代表曲のひとつ。

そして最大の見せ場はなんといっても、

サックスに導かれるように始まる間奏のギターソロ。

ギルモアのギター、凄い、という言葉しか浮かびません。

このアルバムのこの曲ほど凄いギターサウンドって、

うん、他には幾つあるかな、というくらい。

ギターが生きていて、血が通っているような音。

なお、さすがに変拍子では演奏しにくいのか(笑)、

間奏は4拍子ですが、その切り替えもまたかっこいい。

「カラカラカラ」って響くお金のようなギターの音も面白い。

いやぁ、凄い、という形容しかない、ほんとに凄い曲。

Tr7:Us And Them

サックスとヴォーカルがふわふわした感じに響く、

後のAORを予見させるようなソフトな曲。

Tr8:Any Colour You Like

これもつなぎの曲で、なんとなく聴いていると、

どこで前の曲から変わったのか、いまだに分かりません(笑)。

しかし、そういう曲がこのタイトル、にやっとさせられます。

Tr9:Brain Damage

これまたタイトルとは裏腹の、穏やかな曲。

アルバムのタイトルの言葉が、この曲の歌詞に出てきます。

ギターのアルペジオとオルガン、そしてクレアのスキャットに、

まるで包み込まれるような感触の曲。

Tr10:Eclipse

最後はドラムスが派手に打ち鳴らされ、

まさに「打ち止め」という感じ。

演奏も、スキャットも、名残惜しいかのように盛り上げる。

結局、Tr4、5、6以外は同じような旋律が繰り出され、

そして最後も心臓の鼓動の音で終わる。

見事な統一感。

このアルバム、1回終わると、またすぐに聴きたくなります。

車で聴く時などは、たいてい1度は繰り返して聴きますし。

もちろん、買ったばかりの新譜は誰でもそうなるとは思いますが、

そうではなく、昔から聴いてきているアルバムで

こんな感覚を受けるアルバムも、そうはありません。

なぜか。

つながっているからです。

レコードで聴く場合、物理的にも

最初と最後を設けないわけにはゆかなですが、

彼らの発想としては、始まりも終わりもなく、

頭の中で無限に広がったループ状の音楽を

どこかで始めてどこかで終わらせただけ、とう感じなのでしょう。

ただし、CDだとリピートをすれば永遠につながりますし、

彼らもこのCDというフォーマットを望んでいたのではないでしょうか。

とにかく、このアルバムは、そんな

「無限の音のループ」にはまってしまう危険性を秘めています。

そして、聴く度に違った表情を見せてくれます。

ただ、僕が思う、僕にとってのこのアルバムの唯一の難点は・・・

「短すぎる!」

当然、LP時代に制作されたものなので仕方ないですが、

それにしても、「あっさり終わる」と書きましたが、

あと10分くらい長ければな、と思うこともあります。

でも一方で、この長さだからいい面もあるのでしょうね。

これはまったく、聴く人の感じ方しだいです。

とにかく、「一家に1枚」、とは言いませんが(笑)、

ロック好きとしてはマストアイテムであると、

僕は信じている1枚ではあります。

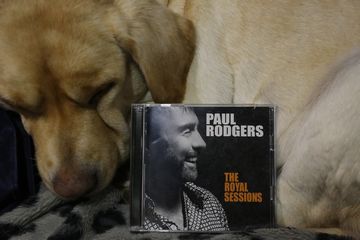

05 うちにあるCD4種類

左上:1980年代に最初に出たCD

右上:1993年に出たリマスター盤、プリズムが大きくなっている

左下:アルバムリリース25周年記念ボックス仕様

右下:同30周年記念ハイブリッド盤(上記リンク)

あらためて、リチャード・ライト氏のご冥福をお祈りします。

この記事はタイマーで上げています。

お返事が遅れることがあります、予めご了承ください。

旅先音楽記事、今回は、急きょという感じですが、

先日亡くなられたリチャード・ライト氏に敬意を表して。

01

DARK SIDE OF THE MOON Pink Floyd

「狂気」 ピンク・フロイド released in 1973

ピンク・フロイドの代表作にして、

プログレッシヴ・ロックの頂点、そして

ロック界の至宝。

今回、前半は、このアルバムにまつわる逸話を

箇条書き形式で上げてゆくことにします。

・このアルバムは、かのアビィ・ロード・スタジオで録音される。

EMIのエンジニアとして携わったアラン・パーソンズ、

彼はABBEY ROADにも関わったが、彼は後に、

自分のアラン・パーソンズ・プロジェクトを立ち上げて成功。

しかし彼は、フロイドの音を勝手に流用したと非難された。

・レッド・ツェッペリンで僕がいちばん好きな曲

The Rover 「流浪の民」の歌詞の中に

My lover she is lying on the dark side of the globe

というくだりがあるのは、このタイトルをもじったものだろうなと。

・さらにはポール・マッカートニーも、ウィングスの

RED ROSE SPEEDWAY(記事はこちらへどうぞ)において、

プログレを茶化したインスト曲を披露しているが、

そのタイトルが、Loop (First Indian On The Moon)

と、思わせぶりなものになっている。

・ビルボードのアルバムチャートでは、

741週チャートインという不滅の記録をもっている。

・ジャケットの光のブリズムの角度が、

光学的には間違っているという話。

・タイトルにTHEがつくかつかないかで意見が分かれている。

リリースするものによってTHEをつけたりつけなかったりしているのが、

さらに混乱を招いている。

以下のリンクのものは、30周年記念ハイブリッドオーディオ盤で、

ジャケットのデザインもオリジナルとは違っていますが、

さらにこれはTHEがついていません。

なお、この記事では、タイトルの文字数制限に引っ掛かるので

THEを省いただけで、特に意味はありません(笑)。

こちらは、リリース30周年記念ハイブリッドCD盤。

ジャケットのデザインもオリジナルと変わっています。

音楽的なことについて触れましょう。

プログレッシヴ・ロックの最高傑作と言われているからには、

さぞかし音に隙がなく、綿密に計算され配置されていて、

音が詰まっているアルバム・・・と想像してしまいます。

無理もありません。

しかしこのアルバム、隙がないというよりは、隙だらけです。

詰め込むのではなく、土台=空間を広く持って、そこに

まったく自由な発想で音を配し、音を浮かばせてゆくような感じ。

ここでこの音が出てくるかぁ! みたいな、

予想外驚きと感動を味わうことができます。

そして、隙だらけな結果、音が「軽く」感じます。

もちろん、スタジオでの多重録音で音を重ねてはいますが、

あまりにも軽い響きで拍子抜けする可能性がありますし、また、

あまりにもあっさりと終わってしまうと感じるかもしれません。

事実、僕自身がそうだったんです。

これを初めて聴いたのは、まだかろうじて10代の頃で、

「ロック界の最高作」という触れ込みに期待して聴いたら、

「あれっ?」となりました。

経験者が言うので間違いありませんが(笑)、

それだけ、虚を突かれたような軽さでした。

でも、その「軽さ」もまた、このアルバムのもうひとつの魅力でしょう。

「軽く」BGMとしても聴けます。

プログレだから、ピンク・フロイドだからって難しそうだと考えずに、

何も考えないでかけると、そこには、

軽やかで心地よく響くサウンドが展開されてきます。

02 札幌の夜明け

しかし、軽いばかりではなく、真剣に聴き込むこともできます。

そこが、ムード音楽やイージーリスニングとは違うところ。

とてもシリアスなことを、さも軽くやってのけている感じで、

閉塞感や緊張感があまりなく、気持ちよく聴けます。

そして、流れるように曲がつながっているので、

気がつくとアルバムが終わっている、そんな感じ。

だけど、こちらが真面目に聴き込んでゆけばゆくほど、

緊張感が高まってきて、それが驚異に変わります。

この感覚はまったくもって不思議です。

そしてそこで、このアルバムはすごいんだ、と気づきます。

しかしもちろん、それとてすべて計算の上であって、

そこに、比類なきスケールのデカさを感じます。

気がつくと、ピンク・フロイドの掌の上で弄ばれていた・・・

これだけ世界、というより宇宙の広さを感じるアルバムも、

そうはない、というより、唯一無二に違いありません。

歌詞はすべてベースのロジャー・ウォーターズによるもの。

フロイドはほとんどがコンセプト・アルバムになるかと思いますが、

アルバムの思想的背景はすべて彼が牛耳っています。

デヴィッド・ギルモアのギターも、最高の仕事でしょうね。

基本的にはブルーズに影響を受けていますが、

特にTr2のふわふわしたスライドギターは、

ブルーグラスの影響を受けてるんじゃないかな、とも思います。

デヴィッド・ギルモアは、ギターの音色の表情の豊かさでは、

ロック界でも屈指のギタリストだと思います。

実際、英国のギター雑誌が行った読者アンケートで、

「ロック史上もっとも素晴らしいギターソロ」に選ばれたのが、

このアルバムの曲ではないですが、フロイドの

Comfortably Numbという曲だったそうですし。

ドラムスのニック・メイソン、上手いかどうか分からないのですが、

メリハリが効いたプレイで曲をしゃきっと立たせています。

そして、先日亡くなったキーボードのリチャード・ライト。

こちらも、ギルモアに負けず劣らず、

楽器の「音色」に「表情」をつけるのがうまいですね。

なお、このアルバム、

LPでいうA面とB面の間はつながっていないですが、

各面に当たる曲は、すべて、曲間がなくつながっています。

03 「狂気」のLP、当時のおまけが全て付いて中古で1800円

Tr1:Speak To Me

タイトルこそついているものの、

心臓の鼓動のSEに少しの楽器が絡むだけ。

早くも「むむ、どうした」と思わせ、そのままTr2に。

Tr2:Breathe

苦悩の叫び声の後、ギルモアの浮遊感あるギターが

曲の、アルバムの始まりを告げる。

息をしていることのすがすがしさ、うれしさ、ありがたさ。

さらりとした、しかし感動的な生命賛歌。

この爽やかさが、「狂気」というタイトルからはほど遠いかも。

2ndコーラス最初に入るリチャードのキーボードが素晴らしい。

Tr3:On The Run

UFOが飛んでいるような(チープな)SEが基本で、

これも「曲」というよりは「つなぎ」。

そういえば、先ほどポール・マッカートニーの話をしましたが、

ポールがこのアルバムの後に出したアルバムタイトルが

BAND ON THE RUN、そしてそのタイトル曲には、

rabbits on the runという歌詞がありますが、

Tr2にもrun rabbit runという歌詞がある・・・

フロイドの話ではなくて申し訳ないですが、

意地っ張りなポールらしいな、と、今気づきました。

それだけ影響力が大きいアルバムだったということでしょう。

Tr4:Time

いろいろな時計が激しく時間を打ち鳴らす派手なSEで始まる曲。

これを最初に聴いた時、「あれだっ」と思いました。

かつて、僕が中高生時代、「ビートルズ復活祭」という、

ビートルズの曲や映画等の映像を見せる催し物がありましたが、

その開始の合図で会場内に流れたのが、この時計のSEでした。

僕はもちろん、ただの時計の音だと思っていたのですが、

ロックの曲の一部だったのか、と。

しかし、どうしてビートルズなのにピンク・フロイドの曲?

と、真面目なビートルズバカは少し悩みました。

でも、それは特に問題じゃないし、そして何より、

ビートルズもフロイドも東芝EMI(当時)だから(笑)。

もっとも、エンジニアも同じ人が関わっていたのは後で知りましたが。

曲は少し跳ねたリズムに切れのいいヴォーカルとギターが

次々と絡んでくるスリリングな曲。

ギターソロも素晴らしい。

この曲にはBreatheの旋律が歌詞を変えて再び出てきますが、

アルバムのトータル性を意識した配慮がなされています。

Tr5:The Great Gig In The Sky

「虚空のスキャット」という素敵な邦題がついていますが、

前後を彼らの代表曲に挟まれた、アルバムのハイライト。

なんといっても、いろいろなイメージをかきたててくれる、

このクレア・トリーという女性のスキャットが素晴らしい。

聴き惚れるとはまさにこのこと!

しかしこの曲はいろいろといわくつきなのです。

この素晴らしいスキャットは、彼女のアドリブなのですが、

彼女の名前がどこにもクレジットされていないどころか、

ギャラも払われなかった、ということです。

ただ、さすがにメンバーも申し訳なく感じたのか、

上記リンクの30周年盤には名前がクレジットされていて、

ギャラも幾らか払われた、という噂も聞きました。

曲のイメージを壊すような生々しい話で申し訳ないですが。

04 朝の風景

Tr6:Money

幻想的な雰囲気から一転、お金のSEで現実に引き戻される。

7拍子という変わったリズムをもつヘヴィな曲は、、

シングルとしてもヒットした彼らの代表曲のひとつ。

そして最大の見せ場はなんといっても、

サックスに導かれるように始まる間奏のギターソロ。

ギルモアのギター、凄い、という言葉しか浮かびません。

このアルバムのこの曲ほど凄いギターサウンドって、

うん、他には幾つあるかな、というくらい。

ギターが生きていて、血が通っているような音。

なお、さすがに変拍子では演奏しにくいのか(笑)、

間奏は4拍子ですが、その切り替えもまたかっこいい。

「カラカラカラ」って響くお金のようなギターの音も面白い。

いやぁ、凄い、という形容しかない、ほんとに凄い曲。

Tr7:Us And Them

サックスとヴォーカルがふわふわした感じに響く、

後のAORを予見させるようなソフトな曲。

Tr8:Any Colour You Like

これもつなぎの曲で、なんとなく聴いていると、

どこで前の曲から変わったのか、いまだに分かりません(笑)。

しかし、そういう曲がこのタイトル、にやっとさせられます。

Tr9:Brain Damage

これまたタイトルとは裏腹の、穏やかな曲。

アルバムのタイトルの言葉が、この曲の歌詞に出てきます。

ギターのアルペジオとオルガン、そしてクレアのスキャットに、

まるで包み込まれるような感触の曲。

Tr10:Eclipse

最後はドラムスが派手に打ち鳴らされ、

まさに「打ち止め」という感じ。

演奏も、スキャットも、名残惜しいかのように盛り上げる。

結局、Tr4、5、6以外は同じような旋律が繰り出され、

そして最後も心臓の鼓動の音で終わる。

見事な統一感。

このアルバム、1回終わると、またすぐに聴きたくなります。

車で聴く時などは、たいてい1度は繰り返して聴きますし。

もちろん、買ったばかりの新譜は誰でもそうなるとは思いますが、

そうではなく、昔から聴いてきているアルバムで

こんな感覚を受けるアルバムも、そうはありません。

なぜか。

つながっているからです。

レコードで聴く場合、物理的にも

最初と最後を設けないわけにはゆかなですが、

彼らの発想としては、始まりも終わりもなく、

頭の中で無限に広がったループ状の音楽を

どこかで始めてどこかで終わらせただけ、とう感じなのでしょう。

ただし、CDだとリピートをすれば永遠につながりますし、

彼らもこのCDというフォーマットを望んでいたのではないでしょうか。

とにかく、このアルバムは、そんな

「無限の音のループ」にはまってしまう危険性を秘めています。

そして、聴く度に違った表情を見せてくれます。

ただ、僕が思う、僕にとってのこのアルバムの唯一の難点は・・・

「短すぎる!」

当然、LP時代に制作されたものなので仕方ないですが、

それにしても、「あっさり終わる」と書きましたが、

あと10分くらい長ければな、と思うこともあります。

でも一方で、この長さだからいい面もあるのでしょうね。

これはまったく、聴く人の感じ方しだいです。

とにかく、「一家に1枚」、とは言いませんが(笑)、

ロック好きとしてはマストアイテムであると、

僕は信じている1枚ではあります。

05 うちにあるCD4種類

左上:1980年代に最初に出たCD

右上:1993年に出たリマスター盤、プリズムが大きくなっている

左下:アルバムリリース25周年記念ボックス仕様

右下:同30周年記念ハイブリッド盤(上記リンク)

あらためて、リチャード・ライト氏のご冥福をお祈りします。

2014年09月27日

レッド・ツェッペリンSHM-CDボックス

ウルトラマニアックな話題ですが、

覚悟はよろしいでしょうか・・・(笑)。

01

レッド・ツェッペリンの

紙ジャケット仕様のSHM-CDのボックスセットが出ました。

Zep命の弟は、早速買いました(笑)。

今回の紙ジャケット(Paper Sleeve)は、

「英国オリジナル盤に徹底的にこだわって再現した」

ことが売りとなっています。

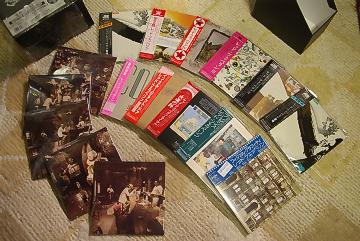

02

中身を全部出して並べてみました。

むむ!?

Zepがお好きなかたは、気づかれたことでしょう。

「なんか、多くない?!?」

実はですね

03

1枚目。

日本では左のオレンジの文字のものが発売され、

現行CDはもちろん、本などで紹介されるのもこちらで、

見慣れているのも、このオレンジのものです。

しかし、英国オリジナル盤は青文字だったということで、

今回はそれが採用されました。

ただ、おまけとして、オレンジのもののジャケットもついていて、

好みによりそちらに替えることもできます。

もうひとつ

04

ボンゾ存命時のラストアルバム、インスルー。

こちらはLPリリース当時、紙袋に入れられて中が見えず、

ジャケットが5種類あって何が当たるか分からないという、

あくなき商魂(笑)のもとに発売されましたが、今回は、

その5種類もすべて再現され、

ジャケットのみ、おまけとしてついています。

やはり、自分が好きなジャケットに入れておけるというわけ。

ちなみに僕は、Zepは、CDを買ってからLPも集め始めましたが、

インスルーは、最初の1枚は新品で中が見えないものを買い、

2枚目からは中古レコードで、持っていないものを見つける度に

買って集めてゆきました。

でも、最初に買ったやつって、どれだったっけ・・・!?

そしてもうひとつ。

05

6枚目、フィジカル・グラフィティ。

このアルバムのオリジナルLPは、

外側の固い紙が建物になっていて、その窓がくり抜かれ、

中のレコードを入れる紙に印刷してある文字がその窓から見える、

という仕掛けでした。

これが2枚あるのは、今回のボックスセットの前にも、

紙ジャケット盤が出ていたことがあるからです。

(そしてZep命の弟は当然それも買っていた)。

左が以前出ていたもの、右が今回のSHM-CD盤ですが、

このアルバムについては、

紙ジャケット盤どうしでも違いがあります。

05の丸で囲んだ部分をアップにしたのが次の写真。

06

古い盤は、オリジナルのLPにはあった窓のサンがなく、

いっぽう今回の盤では、窓のサンも再現されています。

05の左=06の上の盤は、サンがないために、

なぜ文字が左に寄っているのかが分からなかったのですが、

05の右=06の下の今回盤は、それも徹底して再現。

マニアックですねぇ(笑)。

他も、英国盤LPにきわめて忠実に再現されています。

◇

さて、フィジカル・グラフィティにはひとつ、思い出があります。

ZepはLPも集めていたことは先ほど書きましたが、このLPは、

大学時代、バイト帰りに、秋葉原の石○電気で新品を買いました。

うちに帰ってよぉ~く見ると・・・

07

そのサンが1本、折れていたのです・・・

見つけた時は愕然としました。

そして次の日、バイト先の音楽が好きな仲間に、

「LP買ったら柱が折れてたっていって返品交換してくれるかな?」

と相談したりもしました。

「音が飛んでたとかならもちろん返品交換してくれるだろうけど、

柱が折れてたって、理由になるのかな・・・!?」

仲間は、大丈夫だろうと言ってくれたんですが、

でも結局、折れていることが妙におかしく、愛着が出てきたので、

返品交換はしないまま今に至っています。

しかし今となっては、

返品交換してくれたのかどうかが、気にはなります(笑)。

今回のSHM-CD盤に話を戻します。

SHM-CDとは・・・

通常のCDとは別種の、

液晶パネル用ポリカーボネート樹脂を採用、

素材の透明性が格段に向上したことにより、

マスタークオリティに限りなく近づいた高音質CDです。

ということです。

これは、特殊なCDプレイヤーを必要とするものではなく、

普通の、今まで聴いてきたプレイヤーでも違いが分かる、

という触れ込みです。

実際、このZepのを聴いてみると、確かに、

Moby Dickのドラムソロの音の生々しさなどは、

以前よりクリアに伝わってきました。

現状では、普通の材質のCDよりも300円高いですが、

これからはこちらが増えるかもしれません。

【補足】

その1

このボックスセットは、1点ずつ分売もされています。

その2

THE SONG REMAINS THE SAMEは、

1976年リリース当時のものよりも曲数が多い、

昨年リマスター盤が出たバージョンとなっています。

その3

CODAには、シングルB面のみのリリースだった

Hey Hey What Can I Do、

1990年のボックスセットで発表された

Baby Come On Home

Traveling Riverside Blues

White Summer / Black Mountain Side

の4曲が追加収録されています。

◆

もうここまで来ると、興味がない方には、

アホらしい以外のなにものでもないでしょうけど、

こういうこだわりが、マニアとしてはまたうれしくもあります。

もっとも、興味がないかたは

こんな記事なぞ、読まないでしょうけど・・・(笑)。

覚悟はよろしいでしょうか・・・(笑)。

01

レッド・ツェッペリンの

紙ジャケット仕様のSHM-CDのボックスセットが出ました。

Zep命の弟は、早速買いました(笑)。

今回の紙ジャケット(Paper Sleeve)は、

「英国オリジナル盤に徹底的にこだわって再現した」

ことが売りとなっています。

02

中身を全部出して並べてみました。

むむ!?

Zepがお好きなかたは、気づかれたことでしょう。

「なんか、多くない?!?」

実はですね

03

1枚目。

日本では左のオレンジの文字のものが発売され、

現行CDはもちろん、本などで紹介されるのもこちらで、

見慣れているのも、このオレンジのものです。

しかし、英国オリジナル盤は青文字だったということで、

今回はそれが採用されました。

ただ、おまけとして、オレンジのもののジャケットもついていて、

好みによりそちらに替えることもできます。

もうひとつ

04

ボンゾ存命時のラストアルバム、インスルー。

こちらはLPリリース当時、紙袋に入れられて中が見えず、

ジャケットが5種類あって何が当たるか分からないという、

あくなき商魂(笑)のもとに発売されましたが、今回は、

その5種類もすべて再現され、

ジャケットのみ、おまけとしてついています。

やはり、自分が好きなジャケットに入れておけるというわけ。

ちなみに僕は、Zepは、CDを買ってからLPも集め始めましたが、

インスルーは、最初の1枚は新品で中が見えないものを買い、

2枚目からは中古レコードで、持っていないものを見つける度に

買って集めてゆきました。

でも、最初に買ったやつって、どれだったっけ・・・!?

そしてもうひとつ。

05

6枚目、フィジカル・グラフィティ。

このアルバムのオリジナルLPは、

外側の固い紙が建物になっていて、その窓がくり抜かれ、

中のレコードを入れる紙に印刷してある文字がその窓から見える、

という仕掛けでした。

これが2枚あるのは、今回のボックスセットの前にも、

紙ジャケット盤が出ていたことがあるからです。

(そしてZep命の弟は当然それも買っていた)。

左が以前出ていたもの、右が今回のSHM-CD盤ですが、

このアルバムについては、

紙ジャケット盤どうしでも違いがあります。

05の丸で囲んだ部分をアップにしたのが次の写真。

06

古い盤は、オリジナルのLPにはあった窓のサンがなく、

いっぽう今回の盤では、窓のサンも再現されています。

05の左=06の上の盤は、サンがないために、

なぜ文字が左に寄っているのかが分からなかったのですが、

05の右=06の下の今回盤は、それも徹底して再現。

マニアックですねぇ(笑)。

他も、英国盤LPにきわめて忠実に再現されています。

◇

さて、フィジカル・グラフィティにはひとつ、思い出があります。

ZepはLPも集めていたことは先ほど書きましたが、このLPは、

大学時代、バイト帰りに、秋葉原の石○電気で新品を買いました。

うちに帰ってよぉ~く見ると・・・

07

そのサンが1本、折れていたのです・・・

見つけた時は愕然としました。

そして次の日、バイト先の音楽が好きな仲間に、

「LP買ったら柱が折れてたっていって返品交換してくれるかな?」

と相談したりもしました。

「音が飛んでたとかならもちろん返品交換してくれるだろうけど、

柱が折れてたって、理由になるのかな・・・!?」

仲間は、大丈夫だろうと言ってくれたんですが、

でも結局、折れていることが妙におかしく、愛着が出てきたので、

返品交換はしないまま今に至っています。

しかし今となっては、

返品交換してくれたのかどうかが、気にはなります(笑)。

今回のSHM-CD盤に話を戻します。

SHM-CDとは・・・

通常のCDとは別種の、

液晶パネル用ポリカーボネート樹脂を採用、

素材の透明性が格段に向上したことにより、

マスタークオリティに限りなく近づいた高音質CDです。

ということです。

これは、特殊なCDプレイヤーを必要とするものではなく、

普通の、今まで聴いてきたプレイヤーでも違いが分かる、

という触れ込みです。

実際、このZepのを聴いてみると、確かに、

Moby Dickのドラムソロの音の生々しさなどは、

以前よりクリアに伝わってきました。

現状では、普通の材質のCDよりも300円高いですが、

これからはこちらが増えるかもしれません。

【補足】

その1

このボックスセットは、1点ずつ分売もされています。

その2

THE SONG REMAINS THE SAMEは、

1976年リリース当時のものよりも曲数が多い、

昨年リマスター盤が出たバージョンとなっています。

その3

CODAには、シングルB面のみのリリースだった

Hey Hey What Can I Do、

1990年のボックスセットで発表された

Baby Come On Home

Traveling Riverside Blues

White Summer / Black Mountain Side

の4曲が追加収録されています。

◆

もうここまで来ると、興味がない方には、

アホらしい以外のなにものでもないでしょうけど、

こういうこだわりが、マニアとしてはまたうれしくもあります。

もっとも、興味がないかたは

こんな記事なぞ、読まないでしょうけど・・・(笑)。

2014年09月02日

MUSWELL HILLBILLIES ザ・キンクス

いつものように

写真へのコメントも

大歓迎です!

「それらしい」風景写真を集めました。

01

MUSWELL HILLBILLIES The Kinks released in 1971

マスウェル・ヒルビリーズ ザ・キンクス

ザ・キンクス

彼らについて話すと長くなり、それだけで記事数本分になるので、

ここではいきなり本題に入ります。

なおこれは、それまでのパイレコードから離れ、

メジャーのRCAに移った第1弾アルバムであります。

このアルバムは、

「英国小市民の代表」のようなレイ・デイヴィスが、

憧れのアメリカ音楽、細かくいえば、

カントリー音楽=ヒルビリーを

自分たちなりに消化し体現しようという

ひとつのコンセプトの下に制作されました。

テーマは、「英国の下町とアメリカのカントリーを結ぶ」、です。

音楽評論家に評価が高い音楽(アルバム)の傾向のひとつとして、

アメリカの音楽を深く追求し、

ぎこちないながらも、自分たちの色で表したもの

というのは、確かにあると考えます。

それは、売れた、売れないは直接的な問題ではありません。

例えば、ザ・ローリング・ストーンズの最高傑作アルバムは、

EXILE ON MAIN ST. 「メイン・ストリートのならず者」

であるという意見には多く接しますし、また、

ザ・バンドは、バンド自体がそういう存在であって、

ミュージシャンにも聴き手にも一目置かれています。

ビートルズの通称「ホワイトアルバム」も、アメリカだけに限らず、

「西洋音楽の博物館」と称されて評価が高かったようですし。

キンクスのこのアルバム、「マスヒリ」も、

キンクスの最高傑作と帯に書いてありますが、

これは多分にその点に依るのでしょう。

評論家の意見は、必ずしも大衆の趣向とは一致しないことは、

もはや僕などが書かなくても、半ば「常識」となっていますよね。

むしろ評論家というものは、本人そして受け手双方の意識の中に、

大衆受けするものを嫌ってこそ、みたいな部分はあります。

ただ、ここでは評論家がどうこうではないので先を急ぐと、

アメリカ音楽を深く追求し自分たちの色で表現したものの評価が高い

という点に関しては、僕も、それとほぼ同じ意見の持ち主であります。

僕にとってやはり、アメリカの最大の魅力は「音楽」であり、

全米各地に多種多様な音楽が展開されて根付き、

オペラでさえも大衆に受け入れられるという音楽好きの国には

敬意すら抱いています。

02 農村風景、足寄町

この「マスヒリ」は、レイ・デイヴィスの

アメリカ音楽への長年の憧憬を具現化したものです。

しかし、高邁な思想で眉間にシワを寄せて研究分析し

求道的姿勢で忠実に再現してゆくといったものではなく、

感じたことをたどたどしくても自分でやってみるという心意気。

しかもそれを、英国小市民の代表のようなレイがやることで、

エリック・クラプトンが「本物の」ブルーズをやってしまったような

「戸惑い」みたいなものは、感じません。

アメリカには行ったことがない僕には、

ほんとに本気でアメリカ音楽そのものをやってしまうよりも

むしろ、リアルにストレートに伝わってきますし、

またそこが、価値がある素晴らしいアルバムだと思います。

英国の下町のパブとアメリカをつなげるというテーマも、

素直に思いが伝わり、遊びも余裕も感じられます。

サウンド的には、アコースティックギターを基調とし、

スライドギター、バンジョー、ブラスと、

いかにもアメリカを感じさせるものとなっています。

何よりこのアルバムは曲が素晴らしく、

どの曲もみな、鼻歌には最高です!

また、英国のパブを舞台にしているだけあって、

全体的に、ほろ酔い加減というか、

いい感じでお酒が入った、楽しげな雰囲気に満たされています。

ただ、悪酔いしたり、酒が招く悲惨さも、あるにはありますが・・・

とにかく、酒をモチーフにしたこのアルバム、痛快でもあります。

もちろん、酒を飲まない人でも、気持ちよさは伝わってくるでしょう。

思わずニヤリとしてしまう

ユーモアをウィットに富んだ歌詞も相変わらず。

さて。

これを記事にしようと思いついてから時間が経っているのは、

記事を書き進めてゆくうちに、最初の僕の意向通りのことを書く力が

今の僕にはないことに気づかされたからです。

具体的にいえば、この曲はアメリカのどんな音楽の影響、

ということを具さに触れていこうと思っていたのです。

しかし、それが出来ないと分かり、最初は、

本を読んだりして勉強してから書き進めようと考えました。

しかし、そんな取ってつけたようなことをしても意味がないので、

記事にするのをやめようかとも思ったのですが、

大好きなアルバムだし、CDを聴いて気持も盛り上がってるし、

やはり記事にはしたいと・・・

だったら、今まで通りに、僕がこう思ってこう感じた、

それを書き綴ってゆけばいいじゃないか、と割り切れるまで

ひと月近くかかった、というのが真相です。

アメリカの音楽は、まだまだもっともっと勉強しないと・・・

03 斜里岳とディーゼルカー、斜里町

Tr1:20th Century Man

★佳曲★

アコースティックギターの思わせぶりなイントロ出だしに続き、

軽快なカッティングで軽やかにアルバムがスタート。

アップテンポな曲の中にある、微妙なテンポの揺れが、

まるで酒で脳を刺激されるかのような、心地よい響き。

Tr2:Acute Schizophrenia Paranoia Blues

カントリーとブルーズがつながっていることが分かる曲。

間の抜けたような歌い方をサポートする

やはり間の抜けたようなブラスとスライドギターが、いい味。

Tr3:Holiday

★佳曲★

まさに、休日にバーでピアノを囲んで和やかに語らい合う雰囲気。

ホンキートンク調のピアノがまた盛り上げています。

このアルバムの数ある素晴らしい点のひとつは、

曲の世界が、決してスーパースターのものではない、

庶民の視点で描かれていることでしょう。

Tr4:Skin & Bone

★佳曲★

シンコペーションが印象的なほのぼのとした軽快な曲。

手を前後に揺すって踊りたくなる(笑)。

サビの歌詞にあるbutter scorn、いちど英国で食べてみたいなぁ・・・

そうした感覚は英国のものだけど、それをアメリカの音になじませ、

まさにこのアルバムのコンセプトを言い表す曲。

Tr5:Alcohol

★GB★秘宝★

間違いなく、僕がキンクスでいちばん好きな曲!

ディキシーランド風の、とろっとしたマイナー調の曲からは、

酒にまつわる人生の悲哀がストレートに伝わってきます。

なんといっても、サビの部分の歌詞と歌メロが最高にいい!

Oh, demon alcohol

Sad memories I can't recall

いつも言うロックの醍醐味、旋律とリズムと語呂の絡みが最高!

1回のサビでその歌詞の部分が2回出てきますが、

レイ自身もきっと、この部分は大のお気に入りなんだろうなあ。

このサビ、まさに自分で歌って自分で酔います(笑)。

都合が悪いことは酒のせいにしてしまう人間の弱さ・・・

それにしても、酒を飲んで

何か(彼女に対して)やらかしたんでしょうかね。

そんな悲哀が伝わってくる一方で、

どこかに確かにユーモアを偲ばせ、決して悲観的にはならない。

個人的に言わせてもらえば、レイ・デイヴィスの表現芸術の傑作!

ライヴでは、もっとダレた雰囲気で歌っています。

酒の名前がいっぱい出てくるのも楽しいですし。

そして歌詞にskid rowという「見なれた」言葉が出てきますが、

これは、「ドヤ街」という意味。

僕は今まで、いろんな曲をおすすめしてきましたが、

この曲ほど、とにかく聴いてもらいたい曲もなかったかも(笑)。

04 とある川、南富良野町

Tr6:Complicated Life

★佳曲★

サビの ♪だりらりらぁ~らぁ~ だぁりらりらぁ~らぁ~

という部分がとにかく印象的。

レイのヴォーカルもたるくて、この緩さがたまらない!

ラストは、ニュー・オルリンズの葬送のマーチのような

なんとも言えない雰囲気で盛り上がります。

まるで、「複雑怪奇な人生」から送り出すかのように・・・

あ、葬送といっても、ニュー・オルリンズの葬送は、

最後は明るい曲で締めくくるのが習わしのようなのですが。

Tr7:Here Comes The People In Grey

軽快なホンキートンクのブギーは、

僕がいつも言うところのフェイセズ風パブ・ロック。

このアルバムのコンセプトにはぴったりの音。

そういえばこのアルバムには、意図的か偶然か、

弟のデイヴ・デイヴィスがメインヴォーカルの曲がないですが、

その分デイヴはこの曲でコーラスに張り切っています。

Tr8:Have A Cuppa Tea

★佳曲★

二日酔いの朝にお茶を・・・

たまには酒ではなくてお茶を・・・

いかにも「英国小市民」代表のキンクスらしい小品。

「ハレルヤッ!」というサビもまた印象的。

Tr9:Holloway Jail

アメリカには刑務所をモチーフとした曲が多いんですが、

その辺が、アメリカへの憧憬を形にしたところでしょうか。

ジョニー・キャッシュを敬愛してやまないレイの思いも伝わります。

このへんの分かりやすさがまた、このアルバムの聴きやすさ。

アルバムの中でいちばん重たい曲ではあります。

Tr10:Oklahoma U.S.A.

そしてこうくるし(笑)。

賛美歌のような雰囲気で、

アメリカへの思いを、しみじみと、たっぷりと語る。

アコーディオンの響きが、郷愁を誘います。

Tr11:Uncle Son

もいっちょ緩い曲。

スライドギターが泣かせる、思いっきりカントリーブルーズ風。

オルガンもまた効果的。

05 シラカンバ林に挟まれた峠道、日高町

Tr12:Muswell Hillbilly

★佳曲★

そして本編最後にタイトル曲が控える。

ただし、アルバムタイトルは複数形なのが、曲は単数形、

このへんの芸の細かさにも、ニヤリとさせられます。

曲の途中から始まるような歌メロが印象的で、

しかも基本的にはその歌メロを延々と繰り返すだけという、

人を食ったような、とにかく明るく楽しい曲。

それでいてじわっとしみてきて、なぜかほんのりと涙を誘います。

キンクスは、ザ・フーに先んじてロック・オペラを考えただけあって、

アルバムの流れとして、ここで締めますよという雰囲気の作り方、

上手いのひとことですね。

このアルバム、地味ながらもベースの貢献度が高いですが、

この曲はとりわけベースラインが素晴らしい。

ここからはボーナストラック。

Tr13:Mountain Woman

レイ・デイヴィス本人がどう思うかは分からないけど、

僕は、この2曲もアルバムとして捉えています。

これがないと寂しい、アンコールのようなものです。

小気味よく切れがいいアップテンポの曲に、ちょっと泣きが入った

レイ・デイヴィス節がふんだんに織り込まれています。

Tr14:Kentucky Moon

ボーナスの最後までコテコテのタイトルで攻めまくり。

もう、その世界に浸るより道はないですね(笑)。

歌詞にもアメリカの地名がたくさん出てくるし。

このボーナストラックの2曲、

なぜ当時未発表だったのか不思議なほど素晴らしいですが、

それは、LPという時間の制約があったからかもしれません。

まとめ、「ブルーグラス」との兼ね合いについて。

僕も、最初にこのアルバムを聴いた頃は(まだ数年前ですが)、

カントリーだなぁ、と「思い込んで」いたのですが、

最近は、「カントリーではない」、と思うようになりました。

全体の雰囲気は、確かにカントリーっぽくはあります。

しかし、カントリーも含めたアメリカ音楽全体への憧憬、

ということに気づくのに、少し時間がかかりました。

それは、「英国とヒルビリーをつなぐ」というコンセプトに

騙されていたのかもしれません。

しかし、騙されたと書くと、

当のレイ・デイヴィスはほくそ笑んでいるかもしれません。

いいんです、それもまたロックですから(笑)。

そして、どれだけアメリカ風を装ってみても、

やっぱり中を貫くのは、確かに英国人の感覚であり、

それを強く感じるところが、このアルバムの素晴らしさですね。

酒が好きでロックが好きな人には、

これ以上のアルバムはない、という感じです。

そして、僕が好きな1970年代の全ロックのアルバムで、

間違いなく上位5指に入るくらい、大好きなアルバムです。

◇

今回、この記事を上げることにしたもうひとつの理由が、

遠征で撮った風景写真がある程度たまってきていて、

それを使いたいから、というのもありました。

とりわけ「カントリー」にこだわった風景写真。

といって、いつもと同じような風景写真かも、ですが(笑)、

しかしこのアルバムは、とりわけ北海道に合うように思います。

06 農村風景、富良野市

写真へのコメントも

大歓迎です!

「それらしい」風景写真を集めました。

01

MUSWELL HILLBILLIES The Kinks released in 1971

マスウェル・ヒルビリーズ ザ・キンクス

ザ・キンクス

彼らについて話すと長くなり、それだけで記事数本分になるので、

ここではいきなり本題に入ります。

なおこれは、それまでのパイレコードから離れ、

メジャーのRCAに移った第1弾アルバムであります。

このアルバムは、

「英国小市民の代表」のようなレイ・デイヴィスが、

憧れのアメリカ音楽、細かくいえば、

カントリー音楽=ヒルビリーを

自分たちなりに消化し体現しようという

ひとつのコンセプトの下に制作されました。

テーマは、「英国の下町とアメリカのカントリーを結ぶ」、です。

音楽評論家に評価が高い音楽(アルバム)の傾向のひとつとして、

アメリカの音楽を深く追求し、

ぎこちないながらも、自分たちの色で表したもの

というのは、確かにあると考えます。

それは、売れた、売れないは直接的な問題ではありません。

例えば、ザ・ローリング・ストーンズの最高傑作アルバムは、

EXILE ON MAIN ST. 「メイン・ストリートのならず者」

であるという意見には多く接しますし、また、

ザ・バンドは、バンド自体がそういう存在であって、

ミュージシャンにも聴き手にも一目置かれています。

ビートルズの通称「ホワイトアルバム」も、アメリカだけに限らず、

「西洋音楽の博物館」と称されて評価が高かったようですし。

キンクスのこのアルバム、「マスヒリ」も、

キンクスの最高傑作と帯に書いてありますが、

これは多分にその点に依るのでしょう。

評論家の意見は、必ずしも大衆の趣向とは一致しないことは、

もはや僕などが書かなくても、半ば「常識」となっていますよね。

むしろ評論家というものは、本人そして受け手双方の意識の中に、

大衆受けするものを嫌ってこそ、みたいな部分はあります。

ただ、ここでは評論家がどうこうではないので先を急ぐと、

アメリカ音楽を深く追求し自分たちの色で表現したものの評価が高い

という点に関しては、僕も、それとほぼ同じ意見の持ち主であります。

僕にとってやはり、アメリカの最大の魅力は「音楽」であり、

全米各地に多種多様な音楽が展開されて根付き、

オペラでさえも大衆に受け入れられるという音楽好きの国には

敬意すら抱いています。

02 農村風景、足寄町

この「マスヒリ」は、レイ・デイヴィスの

アメリカ音楽への長年の憧憬を具現化したものです。

しかし、高邁な思想で眉間にシワを寄せて研究分析し

求道的姿勢で忠実に再現してゆくといったものではなく、

感じたことをたどたどしくても自分でやってみるという心意気。

しかもそれを、英国小市民の代表のようなレイがやることで、

エリック・クラプトンが「本物の」ブルーズをやってしまったような

「戸惑い」みたいなものは、感じません。

アメリカには行ったことがない僕には、

ほんとに本気でアメリカ音楽そのものをやってしまうよりも

むしろ、リアルにストレートに伝わってきますし、

またそこが、価値がある素晴らしいアルバムだと思います。

英国の下町のパブとアメリカをつなげるというテーマも、

素直に思いが伝わり、遊びも余裕も感じられます。

サウンド的には、アコースティックギターを基調とし、

スライドギター、バンジョー、ブラスと、

いかにもアメリカを感じさせるものとなっています。

何よりこのアルバムは曲が素晴らしく、

どの曲もみな、鼻歌には最高です!

また、英国のパブを舞台にしているだけあって、

全体的に、ほろ酔い加減というか、

いい感じでお酒が入った、楽しげな雰囲気に満たされています。

ただ、悪酔いしたり、酒が招く悲惨さも、あるにはありますが・・・

とにかく、酒をモチーフにしたこのアルバム、痛快でもあります。

もちろん、酒を飲まない人でも、気持ちよさは伝わってくるでしょう。

思わずニヤリとしてしまう

ユーモアをウィットに富んだ歌詞も相変わらず。

さて。

これを記事にしようと思いついてから時間が経っているのは、

記事を書き進めてゆくうちに、最初の僕の意向通りのことを書く力が

今の僕にはないことに気づかされたからです。

具体的にいえば、この曲はアメリカのどんな音楽の影響、

ということを具さに触れていこうと思っていたのです。

しかし、それが出来ないと分かり、最初は、

本を読んだりして勉強してから書き進めようと考えました。

しかし、そんな取ってつけたようなことをしても意味がないので、

記事にするのをやめようかとも思ったのですが、

大好きなアルバムだし、CDを聴いて気持も盛り上がってるし、

やはり記事にはしたいと・・・

だったら、今まで通りに、僕がこう思ってこう感じた、

それを書き綴ってゆけばいいじゃないか、と割り切れるまで

ひと月近くかかった、というのが真相です。

アメリカの音楽は、まだまだもっともっと勉強しないと・・・

03 斜里岳とディーゼルカー、斜里町

Tr1:20th Century Man

★佳曲★

アコースティックギターの思わせぶりなイントロ出だしに続き、

軽快なカッティングで軽やかにアルバムがスタート。

アップテンポな曲の中にある、微妙なテンポの揺れが、

まるで酒で脳を刺激されるかのような、心地よい響き。

Tr2:Acute Schizophrenia Paranoia Blues

カントリーとブルーズがつながっていることが分かる曲。

間の抜けたような歌い方をサポートする

やはり間の抜けたようなブラスとスライドギターが、いい味。

Tr3:Holiday

★佳曲★

まさに、休日にバーでピアノを囲んで和やかに語らい合う雰囲気。

ホンキートンク調のピアノがまた盛り上げています。

このアルバムの数ある素晴らしい点のひとつは、

曲の世界が、決してスーパースターのものではない、

庶民の視点で描かれていることでしょう。

Tr4:Skin & Bone

★佳曲★

シンコペーションが印象的なほのぼのとした軽快な曲。

手を前後に揺すって踊りたくなる(笑)。

サビの歌詞にあるbutter scorn、いちど英国で食べてみたいなぁ・・・

そうした感覚は英国のものだけど、それをアメリカの音になじませ、

まさにこのアルバムのコンセプトを言い表す曲。

Tr5:Alcohol

★GB★秘宝★

間違いなく、僕がキンクスでいちばん好きな曲!

ディキシーランド風の、とろっとしたマイナー調の曲からは、

酒にまつわる人生の悲哀がストレートに伝わってきます。

なんといっても、サビの部分の歌詞と歌メロが最高にいい!

Oh, demon alcohol

Sad memories I can't recall

いつも言うロックの醍醐味、旋律とリズムと語呂の絡みが最高!

1回のサビでその歌詞の部分が2回出てきますが、

レイ自身もきっと、この部分は大のお気に入りなんだろうなあ。

このサビ、まさに自分で歌って自分で酔います(笑)。

都合が悪いことは酒のせいにしてしまう人間の弱さ・・・

それにしても、酒を飲んで

何か(彼女に対して)やらかしたんでしょうかね。

そんな悲哀が伝わってくる一方で、

どこかに確かにユーモアを偲ばせ、決して悲観的にはならない。

個人的に言わせてもらえば、レイ・デイヴィスの表現芸術の傑作!

ライヴでは、もっとダレた雰囲気で歌っています。

酒の名前がいっぱい出てくるのも楽しいですし。

そして歌詞にskid rowという「見なれた」言葉が出てきますが、

これは、「ドヤ街」という意味。

僕は今まで、いろんな曲をおすすめしてきましたが、

この曲ほど、とにかく聴いてもらいたい曲もなかったかも(笑)。

04 とある川、南富良野町

Tr6:Complicated Life

★佳曲★

サビの ♪だりらりらぁ~らぁ~ だぁりらりらぁ~らぁ~

という部分がとにかく印象的。

レイのヴォーカルもたるくて、この緩さがたまらない!

ラストは、ニュー・オルリンズの葬送のマーチのような

なんとも言えない雰囲気で盛り上がります。

まるで、「複雑怪奇な人生」から送り出すかのように・・・

あ、葬送といっても、ニュー・オルリンズの葬送は、

最後は明るい曲で締めくくるのが習わしのようなのですが。

Tr7:Here Comes The People In Grey

軽快なホンキートンクのブギーは、

僕がいつも言うところのフェイセズ風パブ・ロック。

このアルバムのコンセプトにはぴったりの音。

そういえばこのアルバムには、意図的か偶然か、

弟のデイヴ・デイヴィスがメインヴォーカルの曲がないですが、

その分デイヴはこの曲でコーラスに張り切っています。

Tr8:Have A Cuppa Tea

★佳曲★

二日酔いの朝にお茶を・・・

たまには酒ではなくてお茶を・・・

いかにも「英国小市民」代表のキンクスらしい小品。

「ハレルヤッ!」というサビもまた印象的。

Tr9:Holloway Jail

アメリカには刑務所をモチーフとした曲が多いんですが、

その辺が、アメリカへの憧憬を形にしたところでしょうか。

ジョニー・キャッシュを敬愛してやまないレイの思いも伝わります。

このへんの分かりやすさがまた、このアルバムの聴きやすさ。

アルバムの中でいちばん重たい曲ではあります。

Tr10:Oklahoma U.S.A.

そしてこうくるし(笑)。

賛美歌のような雰囲気で、

アメリカへの思いを、しみじみと、たっぷりと語る。

アコーディオンの響きが、郷愁を誘います。

Tr11:Uncle Son

もいっちょ緩い曲。

スライドギターが泣かせる、思いっきりカントリーブルーズ風。

オルガンもまた効果的。

05 シラカンバ林に挟まれた峠道、日高町

Tr12:Muswell Hillbilly

★佳曲★

そして本編最後にタイトル曲が控える。

ただし、アルバムタイトルは複数形なのが、曲は単数形、

このへんの芸の細かさにも、ニヤリとさせられます。

曲の途中から始まるような歌メロが印象的で、

しかも基本的にはその歌メロを延々と繰り返すだけという、

人を食ったような、とにかく明るく楽しい曲。

それでいてじわっとしみてきて、なぜかほんのりと涙を誘います。

キンクスは、ザ・フーに先んじてロック・オペラを考えただけあって、

アルバムの流れとして、ここで締めますよという雰囲気の作り方、

上手いのひとことですね。

このアルバム、地味ながらもベースの貢献度が高いですが、

この曲はとりわけベースラインが素晴らしい。

ここからはボーナストラック。

Tr13:Mountain Woman

レイ・デイヴィス本人がどう思うかは分からないけど、

僕は、この2曲もアルバムとして捉えています。

これがないと寂しい、アンコールのようなものです。

小気味よく切れがいいアップテンポの曲に、ちょっと泣きが入った

レイ・デイヴィス節がふんだんに織り込まれています。

Tr14:Kentucky Moon

ボーナスの最後までコテコテのタイトルで攻めまくり。

もう、その世界に浸るより道はないですね(笑)。

歌詞にもアメリカの地名がたくさん出てくるし。

このボーナストラックの2曲、

なぜ当時未発表だったのか不思議なほど素晴らしいですが、

それは、LPという時間の制約があったからかもしれません。

まとめ、「ブルーグラス」との兼ね合いについて。

僕も、最初にこのアルバムを聴いた頃は(まだ数年前ですが)、

カントリーだなぁ、と「思い込んで」いたのですが、

最近は、「カントリーではない」、と思うようになりました。

全体の雰囲気は、確かにカントリーっぽくはあります。

しかし、カントリーも含めたアメリカ音楽全体への憧憬、

ということに気づくのに、少し時間がかかりました。

それは、「英国とヒルビリーをつなぐ」というコンセプトに

騙されていたのかもしれません。

しかし、騙されたと書くと、

当のレイ・デイヴィスはほくそ笑んでいるかもしれません。

いいんです、それもまたロックですから(笑)。

そして、どれだけアメリカ風を装ってみても、

やっぱり中を貫くのは、確かに英国人の感覚であり、

それを強く感じるところが、このアルバムの素晴らしさですね。

酒が好きでロックが好きな人には、

これ以上のアルバムはない、という感じです。

そして、僕が好きな1970年代の全ロックのアルバムで、

間違いなく上位5指に入るくらい、大好きなアルバムです。

◇

今回、この記事を上げることにしたもうひとつの理由が、

遠征で撮った風景写真がある程度たまってきていて、

それを使いたいから、というのもありました。

とりわけ「カントリー」にこだわった風景写真。

といって、いつもと同じような風景写真かも、ですが(笑)、

しかしこのアルバムは、とりわけ北海道に合うように思います。

06 農村風景、富良野市

2014年08月25日

UNPLUGGED ニール・ヤング

01

UNPLUGGED Neil Young

アンプラグド ニール・ヤング (1993)

知床にいますが、今日はアルバム記事を上げます。

遠征でアルバム記事を上げるのも一度やってみたくて、

それがかなったのは実はうれしいのです(笑)。

今回はニール・ヤング。