2016年10月08日

Woman ジョン・レノン

01

◎Woman

▼ウーマン

☆John Lennon

★ジョン・レノン

released in 1980

10月9日はジョン・レノンの誕生日

1940年生まれ

今年で76歳

ジョンおめでとう!

この記事が上がった時点ではまだ10月8日ですが、

上がっている間に10月9日になる、ということで。

ジョン・レノンのWomanは、

僕がビートルズ以外で初めてシングルレコードを買った曲。

メンバーのソロだけどビートルズではない。

中学2年、1981年の秋から冬、1周忌の少し前のことだな、

ビートルズのレコードもそれまでLP3枚とシングル数枚しか

持っていなかった、ごくごく初期の頃に買った1枚になります。

ラジオで聴いて気に入って、近くのレコード屋で買いました。

当時は街まで行かなくても近くにレコード屋があったんです。

「追悼盤」の文字が今でも悲しいですね。

買ってすぐに歌詞を読んで覚えて歌いました。

"thoughtlessness"なんて中2には難しい単語でしたが、

でもまあ全体としては難しい内容ではありませんでした。

高校に入り、街にレコードを買いに行った時のこと。

立ち寄った書店で洋書のジョン・レノンの楽譜集を見つけ、

他に買おうと思っていたLP1枚を先送りにして買いました。

もちろんWomanの楽譜もあり、コード進行を覚えました。

キィが変ホ長調、E♭なんですよね。

この包み込むような優しさ、やはり音楽の調には独特の響きがある

ということが分かってきた頃だったと今にして思います。

♭だから当然カポをしない限りはバレーコードで弾き続ける上に、

コードチェンジが多くて難儀な曲でしたね。

おまけに、イントロの最初の音、E♭を抑えた上で小指で

2弦9フレットを抑えるE♭sus4、これが大変だった。

でも、弾けた時の嬉しさはまた格別、そんな曲でした。

音楽的にいえばアール・スリックの優しくもきらびやかなギターと、

トニー・レヴィンの包み込むようなベースが、

ジョンの耳元で囁くような優しい歌声に呼応していますね。

ここでいつもの『ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー』より。

***

これはヨーコと、ある意味ですべての女性に対する曲だ。

ぼくは女性とのつきあいの歴史は、とてもマッチョ(タフガイ的)で、

とてもくだらなかった。

概してひどく神経質で落ち着きがないくせに

攻撃的にふるまう典型的な男のタイプだったから、

とても貧しいものだった。

ほら、そういタイプの男は女性的な部分を隠そうとするんだけど、

ぼくには今でもそんなところがある。

でも、ぼくは今、優しくふるまっても構わないのだということを知った。

そっちの自分でいた方がくつろげるんだから。

心が荒んだ時、昔ならカウボーイ・ブーツを履こうとしていたけど、

今ならスニーカーを履くだろう。

それでいいんだ。

この曲は多分に自明な曲だね。

***

この本はこの曲を聴く前に買ってはいたのですが、

曲を知らないのに読んでも頭に入るわけがない、

買ってすぐには読まなかった。

じゃあなぜ買ったんだろうというのは僕自身不思議で、

ビートルズが好きだったというよりは、

有名なロックスターが射殺されたという社会的「事件」に

非常に大きなショックを受けていたのだと思う。

Womanを聴いてこの本を読んだところ、

曲を聴いて歌詞を読んで感じたことあまりにもそのままで

驚いた記憶があります。

音楽って伝える力がすごいんだな、と。

02

中学時代にビートルズを一緒に熱心に聴いていた

今は栃木にいる親友Oもこの曲が好きでしたが、

いつしか僕とOはこんな話をするようになりました。

「先に結婚する方が結婚式でこの曲を使おう」

それから17年後、Oが先に結婚、式でOはもちろん

この曲を使うつもりでした。

しかし、式場のホテルのミスで使われなかった。

ホテルはその他不手際が多く、Oも残念がっていました。

ちなみに、Oには結婚式で使う曲の候補を選んでほしいと頼まれ、

当時まだカセットテープの90分1本分録音して送りました。

その中でOが気に入って実際に使った曲で覚えているのは

So Much In Love アート・ガーファンクル

You're Still The One シャナイア・トウェイン

You Were Meant For Me ジュエル

あと2曲ほどあったのですが忘れてしまった。

ウェディングケーキの場面で使われた曲はO自身の希望で

Open Arms ジャーニー

でした。

式では使われなかったものの、僕はその時からこのWomanを

熱心には聴かなくなりました。

それまではジョンで好きなソロの曲を3曲挙げろと言われれば

必ず入れていたくらいでしたから。

先にOが結婚して気持ちが切れたのでしょうかね。

しかし、今は曲への情熱が戻ってきた。

毎日口ずさんでいます。

歌詞をみてみましょう。

***

(空の半分に宛てて)

Woman どうもうまく言えないんだ

浅はかな考えから気持ちがないまぜいなってしまって

結局、僕は一生君に借りがあるんだよ

Woman でもなんとか言葉で表してみたい

僕の心の中の愛情と感謝の念をね

君は成功することの意味を見せてくれているからさ

Ooh、そうだよね

Woman 君は分かってくれると思う

僕は大人に見えても心の中は子供だってことをね

覚えておいておくれ、僕の人生は君の手の中にあるんだよ

Woman 君の心のそばまで抱いておくれ

どれだけの距離があろうともふたりは離れ離れにはならない

そして僕たちは星に刻まれるんだ

Ooh、そうだよね

Woman どうかじっくりと話させておくれ

僕は決して君を悲しませたり苦しませたりはしないよ

そして何度も何度も何度も言わせてほしいんだ

I love you

これからもずっと愛しているよ

***

"Woman"はヨーコさんに呼びかけているのだと思いますが、

ここではハミングと同じく感覚的な言葉と捉え、

敢えて訳さずそのまま載せています。

ぐだぐだと理屈っぽく話しつつもったいつけて、

まるで駄々をこねる子供のよう。

でも結局言うことはひとつしかない。

I love you

転調する前まではサビでハミングと"well, well"しか言わない、

それも印象的な上に、最後に初めてI love youというなんて。

I Love Youと歌う曲は世の中に何百万とあれど、

I love youの言い方、そこまでの流れはこの曲が最高じゃないかと。

考えようによってはIn My Lifeと同じですね。

In My Lifeは「ノスタルジー」と言われますが、歌詞を読むと、

昔のことを愛してはいるけれど今は君がいちばん好きなんだ、

ただそれだけを言いたい、でも言うのに前振りが長い、というわけ。

それがジョン・レノンという人なのでしょうね。

歌詞の中で、

"Please remember my life is in your hands"

「覚えておいておくれ、僕の人生はすべて君の手の中にあるんだ」

というくだり、まあ母のように慕うオノ・ヨーコさんに忠誠を誓っていた

ジョンらしいといえばそうですが、でもこれは言い過ぎじゃないかい、

男女の仲ってそこまで無防備でいいの、と若い頃は思ったものです。

僕の心は子供だとか、一生借りがあるとか、この曲の歌詞の基本は

そこにあって、要するにジョンは甘えているわけですね、はい(笑)。

僕がいちばん好きなくだりはこれ

"However distance don't keep us apart

After all it is written in the stars"

「どれだけ離れていても僕たちの心を引き離すものはない

そして僕たちの名は星に刻まれるんだ」

星座の星は実際は近くにあるわけではない。

距離も時間も離れているけれど、ひとつの星座として

ずっと一緒にいる、と、僕は解釈しています。

死んでも一緒、という意味でもある。

クイーンというかフレディ・マーキュリーのMade In Heavenも

最後"Written in the stars"と歌っていますが、

ジョンのこのくだりが「死んでも一緒」と理解したのは、

クイーンのMade In Heavenを聴いた時のことでした。

若い頃は当然のことながら、ここで歌われているようなことを、

言葉の意味として頭では理解できても実感は伴わない。

伴うような年齢になる頃には僕の気持が冷めていた。

それが今、実感として分かるようになってきました。

ここで歌われているすべての言葉をその通りに感じられる。

ねえジョン、これってまさに俺のことじゃない、と。

After all

僕は、一生のパートナーとなる女性と出会うことができたのです。

◎Woman

▼ウーマン

☆John Lennon

★ジョン・レノン

released in 1980

10月9日はジョン・レノンの誕生日

1940年生まれ

今年で76歳

ジョンおめでとう!

この記事が上がった時点ではまだ10月8日ですが、

上がっている間に10月9日になる、ということで。

ジョン・レノンのWomanは、

僕がビートルズ以外で初めてシングルレコードを買った曲。

メンバーのソロだけどビートルズではない。

中学2年、1981年の秋から冬、1周忌の少し前のことだな、

ビートルズのレコードもそれまでLP3枚とシングル数枚しか

持っていなかった、ごくごく初期の頃に買った1枚になります。

ラジオで聴いて気に入って、近くのレコード屋で買いました。

当時は街まで行かなくても近くにレコード屋があったんです。

「追悼盤」の文字が今でも悲しいですね。

買ってすぐに歌詞を読んで覚えて歌いました。

"thoughtlessness"なんて中2には難しい単語でしたが、

でもまあ全体としては難しい内容ではありませんでした。

高校に入り、街にレコードを買いに行った時のこと。

立ち寄った書店で洋書のジョン・レノンの楽譜集を見つけ、

他に買おうと思っていたLP1枚を先送りにして買いました。

もちろんWomanの楽譜もあり、コード進行を覚えました。

キィが変ホ長調、E♭なんですよね。

この包み込むような優しさ、やはり音楽の調には独特の響きがある

ということが分かってきた頃だったと今にして思います。

♭だから当然カポをしない限りはバレーコードで弾き続ける上に、

コードチェンジが多くて難儀な曲でしたね。

おまけに、イントロの最初の音、E♭を抑えた上で小指で

2弦9フレットを抑えるE♭sus4、これが大変だった。

でも、弾けた時の嬉しさはまた格別、そんな曲でした。

音楽的にいえばアール・スリックの優しくもきらびやかなギターと、

トニー・レヴィンの包み込むようなベースが、

ジョンの耳元で囁くような優しい歌声に呼応していますね。

ここでいつもの『ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー』より。

***

これはヨーコと、ある意味ですべての女性に対する曲だ。

ぼくは女性とのつきあいの歴史は、とてもマッチョ(タフガイ的)で、

とてもくだらなかった。

概してひどく神経質で落ち着きがないくせに

攻撃的にふるまう典型的な男のタイプだったから、

とても貧しいものだった。

ほら、そういタイプの男は女性的な部分を隠そうとするんだけど、

ぼくには今でもそんなところがある。

でも、ぼくは今、優しくふるまっても構わないのだということを知った。

そっちの自分でいた方がくつろげるんだから。

心が荒んだ時、昔ならカウボーイ・ブーツを履こうとしていたけど、

今ならスニーカーを履くだろう。

それでいいんだ。

この曲は多分に自明な曲だね。

***

この本はこの曲を聴く前に買ってはいたのですが、

曲を知らないのに読んでも頭に入るわけがない、

買ってすぐには読まなかった。

じゃあなぜ買ったんだろうというのは僕自身不思議で、

ビートルズが好きだったというよりは、

有名なロックスターが射殺されたという社会的「事件」に

非常に大きなショックを受けていたのだと思う。

Womanを聴いてこの本を読んだところ、

曲を聴いて歌詞を読んで感じたことあまりにもそのままで

驚いた記憶があります。

音楽って伝える力がすごいんだな、と。

02

中学時代にビートルズを一緒に熱心に聴いていた

今は栃木にいる親友Oもこの曲が好きでしたが、

いつしか僕とOはこんな話をするようになりました。

「先に結婚する方が結婚式でこの曲を使おう」

それから17年後、Oが先に結婚、式でOはもちろん

この曲を使うつもりでした。

しかし、式場のホテルのミスで使われなかった。

ホテルはその他不手際が多く、Oも残念がっていました。

ちなみに、Oには結婚式で使う曲の候補を選んでほしいと頼まれ、

当時まだカセットテープの90分1本分録音して送りました。

その中でOが気に入って実際に使った曲で覚えているのは

So Much In Love アート・ガーファンクル

You're Still The One シャナイア・トウェイン

You Were Meant For Me ジュエル

あと2曲ほどあったのですが忘れてしまった。

ウェディングケーキの場面で使われた曲はO自身の希望で

Open Arms ジャーニー

でした。

式では使われなかったものの、僕はその時からこのWomanを

熱心には聴かなくなりました。

それまではジョンで好きなソロの曲を3曲挙げろと言われれば

必ず入れていたくらいでしたから。

先にOが結婚して気持ちが切れたのでしょうかね。

しかし、今は曲への情熱が戻ってきた。

毎日口ずさんでいます。

歌詞をみてみましょう。

***

(空の半分に宛てて)

Woman どうもうまく言えないんだ

浅はかな考えから気持ちがないまぜいなってしまって

結局、僕は一生君に借りがあるんだよ

Woman でもなんとか言葉で表してみたい

僕の心の中の愛情と感謝の念をね

君は成功することの意味を見せてくれているからさ

Ooh、そうだよね

Woman 君は分かってくれると思う

僕は大人に見えても心の中は子供だってことをね

覚えておいておくれ、僕の人生は君の手の中にあるんだよ

Woman 君の心のそばまで抱いておくれ

どれだけの距離があろうともふたりは離れ離れにはならない

そして僕たちは星に刻まれるんだ

Ooh、そうだよね

Woman どうかじっくりと話させておくれ

僕は決して君を悲しませたり苦しませたりはしないよ

そして何度も何度も何度も言わせてほしいんだ

I love you

これからもずっと愛しているよ

***

"Woman"はヨーコさんに呼びかけているのだと思いますが、

ここではハミングと同じく感覚的な言葉と捉え、

敢えて訳さずそのまま載せています。

ぐだぐだと理屈っぽく話しつつもったいつけて、

まるで駄々をこねる子供のよう。

でも結局言うことはひとつしかない。

I love you

転調する前まではサビでハミングと"well, well"しか言わない、

それも印象的な上に、最後に初めてI love youというなんて。

I Love Youと歌う曲は世の中に何百万とあれど、

I love youの言い方、そこまでの流れはこの曲が最高じゃないかと。

考えようによってはIn My Lifeと同じですね。

In My Lifeは「ノスタルジー」と言われますが、歌詞を読むと、

昔のことを愛してはいるけれど今は君がいちばん好きなんだ、

ただそれだけを言いたい、でも言うのに前振りが長い、というわけ。

それがジョン・レノンという人なのでしょうね。

歌詞の中で、

"Please remember my life is in your hands"

「覚えておいておくれ、僕の人生はすべて君の手の中にあるんだ」

というくだり、まあ母のように慕うオノ・ヨーコさんに忠誠を誓っていた

ジョンらしいといえばそうですが、でもこれは言い過ぎじゃないかい、

男女の仲ってそこまで無防備でいいの、と若い頃は思ったものです。

僕の心は子供だとか、一生借りがあるとか、この曲の歌詞の基本は

そこにあって、要するにジョンは甘えているわけですね、はい(笑)。

僕がいちばん好きなくだりはこれ

"However distance don't keep us apart

After all it is written in the stars"

「どれだけ離れていても僕たちの心を引き離すものはない

そして僕たちの名は星に刻まれるんだ」

星座の星は実際は近くにあるわけではない。

距離も時間も離れているけれど、ひとつの星座として

ずっと一緒にいる、と、僕は解釈しています。

死んでも一緒、という意味でもある。

クイーンというかフレディ・マーキュリーのMade In Heavenも

最後"Written in the stars"と歌っていますが、

ジョンのこのくだりが「死んでも一緒」と理解したのは、

クイーンのMade In Heavenを聴いた時のことでした。

若い頃は当然のことながら、ここで歌われているようなことを、

言葉の意味として頭では理解できても実感は伴わない。

伴うような年齢になる頃には僕の気持が冷めていた。

それが今、実感として分かるようになってきました。

ここで歌われているすべての言葉をその通りに感じられる。

ねえジョン、これってまさに俺のことじゃない、と。

After all

僕は、一生のパートナーとなる女性と出会うことができたのです。

2014年12月08日

Fame デヴィッド・ボウイwithジョン・レノン

01

Fame

David Bowie with John Lennon (1975)

毎年12月8日はジョン・レノンの記事を上げています。

今年は、デヴィッド・ボウイがジョン・レノンと

共作共演したこの曲にしました。

先日、突然思い出し、爾来何度か頭に浮かんできて、

時々♪ふぇぇぇ~いむと口ずさんでいます。

ジョン・レノンとデヴィッド・ボウイ。

何というか、ミスマッチ感覚のようなものがありませんか。

僕は中学時代にこの曲のことを知り、そう感じました。

当時、デヴィッド・ボウイはちょうどLet's Danceと

映画『戦場のメリークリスマス』でテレビなどの露出度が高く、

ビートルズしか知らなかった僕でも知っていました。

デヴィッド・ボウイ自体はそれ以前から名前だけ知っていたので、

この人がそうなんだ、と頭の中でつながった時期でした。

当時のボウイ、日本においては人気絶頂期だったかもしれません。

この曲は中学高校と、ラジオやテレビで聴くことなく過ぎました。

大学時代、東京に行って、まだこの曲のCDは出ておらず、

よほど聴きたかったのか、中古のドーナツ盤を買って聴きました。

ということを、実は割と最近思い出しました。

7年前に父が亡くなり、東京の家を片付けていた時、

僕が東京に残したものが入った段ボールはこの中に、

この曲のドーナツ盤が見つかったのです。

懐かしいというより、そんなことあったんだ、と驚きました。

どこで買ったかも覚えていない。

探したのではなく、たまたま店頭で目に留まったのかもしれない。

この曲を初めて聴いたのがいつかも思い出せないので、

そのドーナツ盤を買った時に違いない。

自分でも不思議でした。

なお、今回はこのドーナツ盤の写真をと思いましたが、残念、

東京の弟の家に置いたままのようで、見つかりませんでした。

02

CDで初めて聴いたのは、1990年、

Fame '90というリミックスのCDが出た時です。

ベスト盤SOUND + VISIONからの「シングルカット」でした。

それからRYKOで過去のボウイのアルバムが漸くCD化され、そこで

これが収められたアルバムYOUNG AMERICANのアルバムを聴き、

さらにEMIに移り、リマスター盤が出て買い直しました。

Fameについて、Wikipediaから要約します。

1974年暮れ、ニューヨークにいたデヴィッド・ボウイは

ジョン・レノンとElectric Ladylandスタジオでセッションを行う。

どうしてセッションを行うことになったかの経緯は、申し訳ない、

分からなかったのですが、でも実はそこが知りたいですよね(笑)。

ジョンの伝記などを読めば分かるのかな。

ボウイのバンドを交えたセッションの中で、アルバムに収められた

Across The Universeを先ず録音。

その時、カルロス・アロマーが弾いたファンキーなギターフレーズを

聞いたジョンが突然"Fame!"と叫んだことからそのまま曲に発展、完成。

ボウイにとって初のビルボード誌No.1ヒットとなった、という曲です。

偶然から生まれた曲、いかにもロックらしいエピソードですね。

曲もまさに、作ったというよりひらめいたといった感が強い。

まあ、歌メロがいいとかそういうのではないかもですが、

ロックがファンクに注目していた1970年代らしいノリの1曲。

ジョンは、ボウイのヴォーカルを受けた高音の涼しい響きの

"Fame"というコーラス、短いけどジョンらしい声ですね。

しかもそれが1位になるなんて、まさにボウイのアメリカンドリーム。

しかもボウイは、ファンキーなこの曲の大ヒットにより、

「ソウル・トレイン」に白人として初めて出演という栄誉も授かりました。

作曲者クレジットは、Bowie, Alomar, Lennonとなっています。

ジョンにとって、自らが参加した曲としては、1974年の

Whatever Gets You Thru The Night 「真夜中を突っ走れ」

に続いてビートルズ解散後2曲目のNo.1ヒット。

作曲者としてはポール・マッカートニーとの共作Lennon-McCartneyで

エルトン・ジョン1974年のカヴァーLucy In The Sky With Diaonds

が1位になっているので、これで3曲目ということになります。

ここで先ずはFameを聴いてください。

2番の"What you get is no tomorrow"というくだりは

いかにもジョンらしい、と最初に聴いた時から思っています。

展開部の"Is it any wonder ?"という部分もそうですね。

なお、楽曲のYoung Americanでは、コーダの部分に

"I heard the news today, oh boy"と、

ビートルズのA Day In The Lifeからの引用が

女声コーラスにより挿入されていて、ニヤリとしてしまいます。

03

さて後半は、この曲にまつわる話と映像を。

ジョン・レノンは、1974年の「真夜中を突っ走て!」の

大ヒットにより再び注目を浴びるようになりました。

1975年3月1月に行われた第17回グラミー賞では、

年間最優秀レコード賞 Record Of The Yearのプレゼンターとして、

ポール・サイモンとともにステージに上がりました。

Fameはその年の7月にリリースされており、

プロモーションの意味合いもあったのかもしれません。

なお、賞は、オリヴィア・ニュートン・ジョンの

I Honestly Love Youが受賞しました。

2つ目の映像は、その時のものです。

ジョンは人前に立つのは久し振りで上がっていたのかな、

異様なハイテンションで、時々「おいおい」というジョークを

交えながらも終始ご機嫌な様子。

「ハイ、僕はジョン、昔ポールと仕事していた」

とジョンが話すと、「ポール」・サイモンも

「ハイ、僕はポール、昔アーティと仕事をしていた」

と切り返します。

さらに、後半でアート・ガーファンクルが呼ばれ

ステージに上がるところでもジョンはジョーク連発。

「リンダはいないのか」と言ったり。

本来はS&Gの2人が久し振りに同じ場所に立ったことが

話題になるべきだったのでしょうけれど、ここでのジョンは

今風にいえば「空気が読めない」人になっているような。

でも、それを言う人はいなかったのでしょうね(笑)。

授賞式では、ジョン、ポール、アーティにデヴィッド・ボウイと

ヨーコ・オノの5人によるショットも撮影されていますが、

先日、Facebookの何かの記事でその写真を見たのが、

Fameを思い出して口ずさむきっかけだったんだな、うん、そうだ。

そして、ジョン・レノンが公式の場で人前に立つのは、

この時が最後となったのでした。

04

ジョン・レノン。

毎年この日は特別な思い、新たな思いを抱きます。

でも、僕は、1年365と1/4日、ジョン・レノンのことを

一瞬たりとも考えることがない日はないと断言します。

ジョンへの思いは、特別ではあるけれど、普通のことでもある。

今年はこの日を、ごく日常的にさらりと過ごしたい。

だから、「ジョン・レノン度」が薄めというか、

ジョンが「主」ではない曲の話題を上げることにしました。

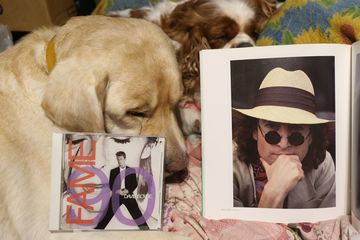

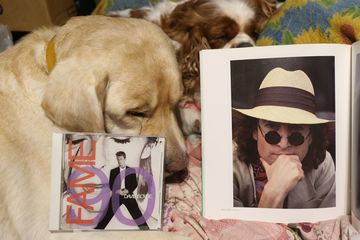

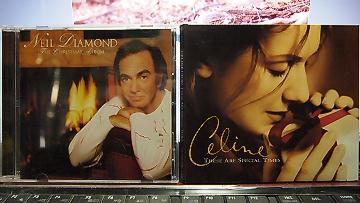

冒頭写真は、Fame '90のCDと、

写真集「ジョン・レノン家族生活」からのジョンの1枚でした。

05

2014年12月8日。

そして今日も、僕らの上には空だけがあった。

Fame

David Bowie with John Lennon (1975)

毎年12月8日はジョン・レノンの記事を上げています。

今年は、デヴィッド・ボウイがジョン・レノンと

共作共演したこの曲にしました。

先日、突然思い出し、爾来何度か頭に浮かんできて、

時々♪ふぇぇぇ~いむと口ずさんでいます。

ジョン・レノンとデヴィッド・ボウイ。

何というか、ミスマッチ感覚のようなものがありませんか。

僕は中学時代にこの曲のことを知り、そう感じました。

当時、デヴィッド・ボウイはちょうどLet's Danceと

映画『戦場のメリークリスマス』でテレビなどの露出度が高く、

ビートルズしか知らなかった僕でも知っていました。

デヴィッド・ボウイ自体はそれ以前から名前だけ知っていたので、

この人がそうなんだ、と頭の中でつながった時期でした。

当時のボウイ、日本においては人気絶頂期だったかもしれません。

この曲は中学高校と、ラジオやテレビで聴くことなく過ぎました。

大学時代、東京に行って、まだこの曲のCDは出ておらず、

よほど聴きたかったのか、中古のドーナツ盤を買って聴きました。

ということを、実は割と最近思い出しました。

7年前に父が亡くなり、東京の家を片付けていた時、

僕が東京に残したものが入った段ボールはこの中に、

この曲のドーナツ盤が見つかったのです。

懐かしいというより、そんなことあったんだ、と驚きました。

どこで買ったかも覚えていない。

探したのではなく、たまたま店頭で目に留まったのかもしれない。

この曲を初めて聴いたのがいつかも思い出せないので、

そのドーナツ盤を買った時に違いない。

自分でも不思議でした。

なお、今回はこのドーナツ盤の写真をと思いましたが、残念、

東京の弟の家に置いたままのようで、見つかりませんでした。

02

CDで初めて聴いたのは、1990年、

Fame '90というリミックスのCDが出た時です。

ベスト盤SOUND + VISIONからの「シングルカット」でした。

それからRYKOで過去のボウイのアルバムが漸くCD化され、そこで

これが収められたアルバムYOUNG AMERICANのアルバムを聴き、

さらにEMIに移り、リマスター盤が出て買い直しました。

Fameについて、Wikipediaから要約します。

1974年暮れ、ニューヨークにいたデヴィッド・ボウイは

ジョン・レノンとElectric Ladylandスタジオでセッションを行う。

どうしてセッションを行うことになったかの経緯は、申し訳ない、

分からなかったのですが、でも実はそこが知りたいですよね(笑)。

ジョンの伝記などを読めば分かるのかな。

ボウイのバンドを交えたセッションの中で、アルバムに収められた

Across The Universeを先ず録音。

その時、カルロス・アロマーが弾いたファンキーなギターフレーズを

聞いたジョンが突然"Fame!"と叫んだことからそのまま曲に発展、完成。

ボウイにとって初のビルボード誌No.1ヒットとなった、という曲です。

偶然から生まれた曲、いかにもロックらしいエピソードですね。

曲もまさに、作ったというよりひらめいたといった感が強い。

まあ、歌メロがいいとかそういうのではないかもですが、

ロックがファンクに注目していた1970年代らしいノリの1曲。

ジョンは、ボウイのヴォーカルを受けた高音の涼しい響きの

"Fame"というコーラス、短いけどジョンらしい声ですね。

しかもそれが1位になるなんて、まさにボウイのアメリカンドリーム。

しかもボウイは、ファンキーなこの曲の大ヒットにより、

「ソウル・トレイン」に白人として初めて出演という栄誉も授かりました。

作曲者クレジットは、Bowie, Alomar, Lennonとなっています。

ジョンにとって、自らが参加した曲としては、1974年の

Whatever Gets You Thru The Night 「真夜中を突っ走れ」

に続いてビートルズ解散後2曲目のNo.1ヒット。

作曲者としてはポール・マッカートニーとの共作Lennon-McCartneyで

エルトン・ジョン1974年のカヴァーLucy In The Sky With Diaonds

が1位になっているので、これで3曲目ということになります。

ここで先ずはFameを聴いてください。

2番の"What you get is no tomorrow"というくだりは

いかにもジョンらしい、と最初に聴いた時から思っています。

展開部の"Is it any wonder ?"という部分もそうですね。

なお、楽曲のYoung Americanでは、コーダの部分に

"I heard the news today, oh boy"と、

ビートルズのA Day In The Lifeからの引用が

女声コーラスにより挿入されていて、ニヤリとしてしまいます。

03

さて後半は、この曲にまつわる話と映像を。

ジョン・レノンは、1974年の「真夜中を突っ走て!」の

大ヒットにより再び注目を浴びるようになりました。

1975年3月1月に行われた第17回グラミー賞では、

年間最優秀レコード賞 Record Of The Yearのプレゼンターとして、

ポール・サイモンとともにステージに上がりました。

Fameはその年の7月にリリースされており、

プロモーションの意味合いもあったのかもしれません。

なお、賞は、オリヴィア・ニュートン・ジョンの

I Honestly Love Youが受賞しました。

2つ目の映像は、その時のものです。

ジョンは人前に立つのは久し振りで上がっていたのかな、

異様なハイテンションで、時々「おいおい」というジョークを

交えながらも終始ご機嫌な様子。

「ハイ、僕はジョン、昔ポールと仕事していた」

とジョンが話すと、「ポール」・サイモンも

「ハイ、僕はポール、昔アーティと仕事をしていた」

と切り返します。

さらに、後半でアート・ガーファンクルが呼ばれ

ステージに上がるところでもジョンはジョーク連発。

「リンダはいないのか」と言ったり。

本来はS&Gの2人が久し振りに同じ場所に立ったことが

話題になるべきだったのでしょうけれど、ここでのジョンは

今風にいえば「空気が読めない」人になっているような。

でも、それを言う人はいなかったのでしょうね(笑)。

授賞式では、ジョン、ポール、アーティにデヴィッド・ボウイと

ヨーコ・オノの5人によるショットも撮影されていますが、

先日、Facebookの何かの記事でその写真を見たのが、

Fameを思い出して口ずさむきっかけだったんだな、うん、そうだ。

そして、ジョン・レノンが公式の場で人前に立つのは、

この時が最後となったのでした。

04

ジョン・レノン。

毎年この日は特別な思い、新たな思いを抱きます。

でも、僕は、1年365と1/4日、ジョン・レノンのことを

一瞬たりとも考えることがない日はないと断言します。

ジョンへの思いは、特別ではあるけれど、普通のことでもある。

今年はこの日を、ごく日常的にさらりと過ごしたい。

だから、「ジョン・レノン度」が薄めというか、

ジョンが「主」ではない曲の話題を上げることにしました。

冒頭写真は、Fame '90のCDと、

写真集「ジョン・レノン家族生活」からのジョンの1枚でした。

05

2014年12月8日。

そして今日も、僕らの上には空だけがあった。

2014年06月07日

Cold Turkey 冷たい七面鳥 ジョン・レノン

日程の都合で、1日だけ家に帰ってきました。

明日の昼過ぎにはまた出発しますが、

1日だけでも、犬たちと戯れられるのは、

気持ちの面でもよかったです。

さて、今回の遠征中に突然思いついた曲の記事を、

急きょ書いて上げます。

ある思い出話を、思い出したからです。

01

Cold Turkey John Lennon

冷たい七面鳥 ジョン・レノン released in 1969

♪Cold turkey has got me on the run

ジョン・レノンの代表曲のひとつ、のはず。

1969年、まだビートルズが(かろうじて)健在だった頃に、

ジョンのソロとして発表されました。

この曲はシングルでのみリリースされたため、

LPで初めて聴くことが出来たのは、

1975年発表のベスト盤SHAVED FISHでした。

そのベスト盤は、僕が最初に買ったジョン・レノンのLPで、

ゆえにとっても思い入れが深いものです。

お小遣いが限られた中学生には、

Imagineも、あれも、これも入っていてうれしかったですね。

02

この、ジョン生前に唯一リリースされたベスト盤、

SHAVED FISH、敢えて「アルバム」と呼びますが、これが、

ジョンの音楽生活そのものを表し切っている見事な編集で、

アルバムとしても聴き応え十分。

ジャケットのイラストも、曲をうまく1枚でドラマ化しています。

惜しむらくは、ジョン・レノンの生前発表のアルバムは現在は、

すべてがリマスター盤が出ているのですが、

これはベスト盤のせいか、リマスター盤化されていないこと。

素晴らしい「アルバム」なので、ぜひ、リマスター化を。

もちろん、僕が好きなベスト盤の1位か2位です。

と書くと、こんなに誉めているジョンのベスト並に

好きなベスト盤があるのか、と気になるかもしれません(笑)。

そのもう1枚も、できれば近いうちに記事にします。

一応、最後にCDのリンクも施しておきましたが、

繰り返します、このCDはリマスター盤ではありません。

03

「正味二オンス詰」という日本語が泣かせます。

曲いきましょう。

この曲を最初に聴いた時の「恐さ」は、今でも忘れません。

「恐かった」のです。

音からしてほとんどハードロックといえるもので、

しかもそこを「狂気」が支配している・・・

ギターをかきむしるように弾くという表現がまさにぴったり。

ジョンの苦悩、疲弊、焦り、憤怒、孤独感、失望などの

マイナスの感情を表し切ってまだ足りない、という感じ。

中学生だった僕は、それが最初は「恐かった」のです。

しかし、その「恐さ」は「スリリングさ」であることに

そしてそれがロックの本質でもあることに、

この曲を聴いてゆくうちに気づきました。

僕はそれと、いつも言いますが、元々ハードな音が好きだったようで、

表現は「恐かった」けど、音的には最初から魅了されました。

ギターリフがしっかりしていてかっこいいのが、

ハードロックであるなによりの証拠!

それと、ベースの冷たいグルーヴ感が、不思議な響きです。

そうそう、cold turkey=「冷たい七面鳥」とは何か?

クリスマスでパーティに遅れたことではありません(笑)。

薬の助けを借りずに突然麻薬を断つこと

ジョンは、それを求めたけど、出来なかったのか。

良心の呵責に苛まれた結果が、この曲なのか。

このところよく引用している

「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」

にも、この曲に関する言及があるので、紹介します。

JL:あの歌は自明だよ。

麻薬反対の歌なのに、禁止されちゃったな。

麻薬については、とっても馬鹿なことをやってるんだ。

麻薬問題の原因を見ようとしないんだ。

なぜ麻薬を使うのか?

何から逃れるためなのか?

生きることっていうのはそれほど厳しいことなのか?

アルコールやタバコの助けなしに何もできないほど

ひどい状況の中でぼくらは生きてるのか?

アスピリン、睡眠薬、覚醒剤、鎮静剤はみんな

-ヘロインやコカインはともかくとして-

精神安定剤とアンフェタミンの周辺にあるものにすぎないんだ。

この後ジョンは、インタビュアーの

「今は麻薬をやっているか?」との質問に、

「いや使ってないよ」と答えています。

ジョンの人生でも、主夫時代は、

数少ない「安定した時期」だったのかもしれません。

しかし、ジョンはこの後すぐに、

永遠の安らぎを得てしまうのです・・・

04

こちらは、ジョンの死後に出たベスト盤のLP。

なんと、このベストにおいて、この曲はカットされていました。

もちろん、ジョンの全ソロキャリアからの選曲を

うまくLPの枠に収めるのは至難の業ではあるでしょう。

さらにもうひとつ、おそらくですが、

このベストにはジョンの生前の最後のアルバム

DOUBLE FANTASYからのジョンの曲が、

1曲を除いて全て収録されていますが、

DFは当時ゲフィンレコードからリリースされていて、

ゲフィンは当時はワーナーの傘下(現在はユニヴァーサル)、

一方、ジョンの主夫時代の前まではビートルズの名残りで

EMIからリリースされていて、両者のバランスを取るため、

この曲が割を食ったのではないか、と。

それにしても、この曲を落とさなくても、と思いますが、

一方で、ここからはいつもの僕の邪推ですが(笑)、

ジョンの死後間もない時期、

まだジョンの仕事を「正面から」評価出来ない雰囲気があり、

そしてジョンを「神格化」しようという(誰かの)「操作」により、

ダーティなイメージがあって実際に騒がしいこの曲は、

真っ先にリストから外れたのかもしれません。

それは理解できないでもないですし、

実際に、この曲だけは雰囲気が合わないように思いますし、

ましてや放送禁止になったような曲ですから・・・

ただ、やはりレコード会社も気になっていたのか、

こちらのベストがCD化された際に、

Cold Turkeyは追加収録されました。

ただしそのCDは今はカタログ外のようで、

代わりに、下に紹介する新しいベスト盤があります。

この曲は、オリジナルも素晴らしいですが、

さらにいえば、こちらのリンクにある

SOMETIME IN NEW YORK CITYに収録された

Live Jamバージョンがまたまた素晴らしいのです。

1969年のチャリティ・コンサートからの音源ですが、

なんといっても面子が凄いったらありゃしない!

ジョン・レノン Vo/Gt

ヨーコ・オノ Vo

エリック・クラプトン Gt

クラウス・フォアマン Bs

アラン・ホワイト Ds

ここまでが「プラスティック・オノ・バンド」の「固定」メンバー。

さらに

キース・ムーン Per

ビリー・プレストン Org

デラニー&ボニー Gt

ボビー・キーズ Sax

ジム・プライス Tp

ジム・ゴードン Ds

ジョージ・ハリスン Gt

あまりにも豪華なので太字赤字にするのが面倒なくらい・・・(笑)。

それはともかく、これはほんとに凄いんです。

ハードロック的なかっこいいギターリフが、

ここでは加速して勢いがついています。

ジョンは1ヵ所間違ってますが、そんなこと関係ない(笑)。

大学に入り、このバージョンの存在を知ってから、

僕のこの曲への愛着と評価はさらに高まりました。

ただし、このアルバム、LPと初期CDでは2枚組で、

2枚目はまるまるライヴだったのが、

現行CDでは1枚に集約され、この曲は

「ボーナストラック」扱いになっています。

現行のリマスター盤ベスト。

まあこれも、ジョンの仕事は網羅されていて、

やはりジョンのベスト盤は素晴らしくはあります。

さて、最後に「どうでもいい」お話を(笑)。

この曲を記事にしようと思ったのは、

ふと、この曲にまつわる思い出を、

遠征で車を運転している時に思い出したからです。

大学1年の夏休みだから、二十歳の頃(僕は一浪です)。

大学の夏休みで東京から札幌の実家に帰ってきていました。

ある日の夜8時頃、家に電話がかかってきて、

母が受話器を取って出ました。

無言電話でした。

ひたすら無言。

母はすぐに電話を切って、電話の模様を僕と弟に話しました。

少しして、またかかってきました。

今度は弟が出ましたが、やはり無言のまま。

僕が代わって、もしもしと呼びかけましたが、ほんとに無言。

しかも、周りの音もまったく聞こえない。

すぐに僕は電話を切りました。

家族で、もしまたきたらどうしようかと話しました。

そこで僕がひらめいたのが・・・

次にその無言電話がかかってきたら、

この曲、Cold Turkeyの最後の部分、

演奏が激しくなり、ジョンがうめき声を上げている部分を

ラジカセでかけて受話器に当てよう、というものです。

当時はまだカセットテープで聴いていたので、

すぐにテープを探してラジカセでその部分を出しておき、

電話の前で準備をしていました。

すると、10分もしないうちに、また電話がかかってきました。

予想通り、無言でした。

僕は、ラジカセの再生ボタンを押し、この曲をかけました。

効果てきめん!

相手はすぐに電話を切り、以降、

その無言電話は、まったくかかってきませんでした。

やっぱり「恐かった」のかな・・・

で、余談だかメインだか分からないのですが、

その無言電話は、僕あてだったのではないかと、その時思いました。

というのも、僕はその数日前に失恋していたのです。

ただ、失恋というと、一方的にこっちが振られたように見えますが、

一応、本人の名誉のために言わせていただくと(笑)、

「最後のひとこと」は確かに僕が言葉で言われましたが、

状況としては、どちらからともなく・・・という感じ。

お互い離れ離れになっていましたし。

ただ、その女性はそんなことをするような人には思えない、

真面目な人だったので、違うとは思いつつ、

タイミングがあまりにもあまりにもで・・・

でも、当時の若かった僕には、

人の心がよく分からなくて(今も分からないですが)、

そんな真面目な人がそんなことするはずはない、

と決め付けていましたが、

案外、そうでもないのかもしれません、分かりませんが・・・

ともあれ、そんなことを遠征中に車を運転していて思い出し、

携帯メールで箇条書きにして自分のPCに送り、

それを文章としてまとめたのがこの記事です。

思い付きの割には、やっぱり長くなりましたが・・・(笑)。

05

今回はポーラが大活躍!

って、寝ている横に置いて撮っただけですが(笑)。

明日の昼過ぎにはまた出発しますが、

1日だけでも、犬たちと戯れられるのは、

気持ちの面でもよかったです。

さて、今回の遠征中に突然思いついた曲の記事を、

急きょ書いて上げます。

ある思い出話を、思い出したからです。

01

Cold Turkey John Lennon

冷たい七面鳥 ジョン・レノン released in 1969

♪Cold turkey has got me on the run

ジョン・レノンの代表曲のひとつ、のはず。

1969年、まだビートルズが(かろうじて)健在だった頃に、

ジョンのソロとして発表されました。

この曲はシングルでのみリリースされたため、

LPで初めて聴くことが出来たのは、

1975年発表のベスト盤SHAVED FISHでした。

そのベスト盤は、僕が最初に買ったジョン・レノンのLPで、

ゆえにとっても思い入れが深いものです。

お小遣いが限られた中学生には、

Imagineも、あれも、これも入っていてうれしかったですね。

02

この、ジョン生前に唯一リリースされたベスト盤、

SHAVED FISH、敢えて「アルバム」と呼びますが、これが、

ジョンの音楽生活そのものを表し切っている見事な編集で、

アルバムとしても聴き応え十分。

ジャケットのイラストも、曲をうまく1枚でドラマ化しています。

惜しむらくは、ジョン・レノンの生前発表のアルバムは現在は、

すべてがリマスター盤が出ているのですが、

これはベスト盤のせいか、リマスター盤化されていないこと。

素晴らしい「アルバム」なので、ぜひ、リマスター化を。

もちろん、僕が好きなベスト盤の1位か2位です。

と書くと、こんなに誉めているジョンのベスト並に

好きなベスト盤があるのか、と気になるかもしれません(笑)。

そのもう1枚も、できれば近いうちに記事にします。

一応、最後にCDのリンクも施しておきましたが、

繰り返します、このCDはリマスター盤ではありません。

03

「正味二オンス詰」という日本語が泣かせます。

曲いきましょう。

この曲を最初に聴いた時の「恐さ」は、今でも忘れません。

「恐かった」のです。

音からしてほとんどハードロックといえるもので、

しかもそこを「狂気」が支配している・・・

ギターをかきむしるように弾くという表現がまさにぴったり。

ジョンの苦悩、疲弊、焦り、憤怒、孤独感、失望などの

マイナスの感情を表し切ってまだ足りない、という感じ。

中学生だった僕は、それが最初は「恐かった」のです。

しかし、その「恐さ」は「スリリングさ」であることに

そしてそれがロックの本質でもあることに、

この曲を聴いてゆくうちに気づきました。

僕はそれと、いつも言いますが、元々ハードな音が好きだったようで、

表現は「恐かった」けど、音的には最初から魅了されました。

ギターリフがしっかりしていてかっこいいのが、

ハードロックであるなによりの証拠!

それと、ベースの冷たいグルーヴ感が、不思議な響きです。

そうそう、cold turkey=「冷たい七面鳥」とは何か?

クリスマスでパーティに遅れたことではありません(笑)。

薬の助けを借りずに突然麻薬を断つこと

ジョンは、それを求めたけど、出来なかったのか。

良心の呵責に苛まれた結果が、この曲なのか。

このところよく引用している

「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」

にも、この曲に関する言及があるので、紹介します。

JL:あの歌は自明だよ。

麻薬反対の歌なのに、禁止されちゃったな。

麻薬については、とっても馬鹿なことをやってるんだ。

麻薬問題の原因を見ようとしないんだ。

なぜ麻薬を使うのか?

何から逃れるためなのか?

生きることっていうのはそれほど厳しいことなのか?

アルコールやタバコの助けなしに何もできないほど

ひどい状況の中でぼくらは生きてるのか?

アスピリン、睡眠薬、覚醒剤、鎮静剤はみんな

-ヘロインやコカインはともかくとして-

精神安定剤とアンフェタミンの周辺にあるものにすぎないんだ。

この後ジョンは、インタビュアーの

「今は麻薬をやっているか?」との質問に、

「いや使ってないよ」と答えています。

ジョンの人生でも、主夫時代は、

数少ない「安定した時期」だったのかもしれません。

しかし、ジョンはこの後すぐに、

永遠の安らぎを得てしまうのです・・・

04

こちらは、ジョンの死後に出たベスト盤のLP。

なんと、このベストにおいて、この曲はカットされていました。

もちろん、ジョンの全ソロキャリアからの選曲を

うまくLPの枠に収めるのは至難の業ではあるでしょう。

さらにもうひとつ、おそらくですが、

このベストにはジョンの生前の最後のアルバム

DOUBLE FANTASYからのジョンの曲が、

1曲を除いて全て収録されていますが、

DFは当時ゲフィンレコードからリリースされていて、

ゲフィンは当時はワーナーの傘下(現在はユニヴァーサル)、

一方、ジョンの主夫時代の前まではビートルズの名残りで

EMIからリリースされていて、両者のバランスを取るため、

この曲が割を食ったのではないか、と。

それにしても、この曲を落とさなくても、と思いますが、

一方で、ここからはいつもの僕の邪推ですが(笑)、

ジョンの死後間もない時期、

まだジョンの仕事を「正面から」評価出来ない雰囲気があり、

そしてジョンを「神格化」しようという(誰かの)「操作」により、

ダーティなイメージがあって実際に騒がしいこの曲は、

真っ先にリストから外れたのかもしれません。

それは理解できないでもないですし、

実際に、この曲だけは雰囲気が合わないように思いますし、

ましてや放送禁止になったような曲ですから・・・

ただ、やはりレコード会社も気になっていたのか、

こちらのベストがCD化された際に、

Cold Turkeyは追加収録されました。

ただしそのCDは今はカタログ外のようで、

代わりに、下に紹介する新しいベスト盤があります。

この曲は、オリジナルも素晴らしいですが、

さらにいえば、こちらのリンクにある

SOMETIME IN NEW YORK CITYに収録された

Live Jamバージョンがまたまた素晴らしいのです。

1969年のチャリティ・コンサートからの音源ですが、

なんといっても面子が凄いったらありゃしない!

ジョン・レノン Vo/Gt

ヨーコ・オノ Vo

エリック・クラプトン Gt

クラウス・フォアマン Bs

アラン・ホワイト Ds

ここまでが「プラスティック・オノ・バンド」の「固定」メンバー。

さらに

キース・ムーン Per

ビリー・プレストン Org

デラニー&ボニー Gt

ボビー・キーズ Sax

ジム・プライス Tp

ジム・ゴードン Ds

ジョージ・ハリスン Gt

あまりにも豪華なので太字赤字にするのが面倒なくらい・・・(笑)。

それはともかく、これはほんとに凄いんです。

ハードロック的なかっこいいギターリフが、

ここでは加速して勢いがついています。

ジョンは1ヵ所間違ってますが、そんなこと関係ない(笑)。

大学に入り、このバージョンの存在を知ってから、

僕のこの曲への愛着と評価はさらに高まりました。

ただし、このアルバム、LPと初期CDでは2枚組で、

2枚目はまるまるライヴだったのが、

現行CDでは1枚に集約され、この曲は

「ボーナストラック」扱いになっています。

現行のリマスター盤ベスト。

まあこれも、ジョンの仕事は網羅されていて、

やはりジョンのベスト盤は素晴らしくはあります。

さて、最後に「どうでもいい」お話を(笑)。

この曲を記事にしようと思ったのは、

ふと、この曲にまつわる思い出を、

遠征で車を運転している時に思い出したからです。

大学1年の夏休みだから、二十歳の頃(僕は一浪です)。

大学の夏休みで東京から札幌の実家に帰ってきていました。

ある日の夜8時頃、家に電話がかかってきて、

母が受話器を取って出ました。

無言電話でした。

ひたすら無言。

母はすぐに電話を切って、電話の模様を僕と弟に話しました。

少しして、またかかってきました。

今度は弟が出ましたが、やはり無言のまま。

僕が代わって、もしもしと呼びかけましたが、ほんとに無言。

しかも、周りの音もまったく聞こえない。

すぐに僕は電話を切りました。

家族で、もしまたきたらどうしようかと話しました。

そこで僕がひらめいたのが・・・

次にその無言電話がかかってきたら、

この曲、Cold Turkeyの最後の部分、

演奏が激しくなり、ジョンがうめき声を上げている部分を

ラジカセでかけて受話器に当てよう、というものです。

当時はまだカセットテープで聴いていたので、

すぐにテープを探してラジカセでその部分を出しておき、

電話の前で準備をしていました。

すると、10分もしないうちに、また電話がかかってきました。

予想通り、無言でした。

僕は、ラジカセの再生ボタンを押し、この曲をかけました。

効果てきめん!

相手はすぐに電話を切り、以降、

その無言電話は、まったくかかってきませんでした。

やっぱり「恐かった」のかな・・・

で、余談だかメインだか分からないのですが、

その無言電話は、僕あてだったのではないかと、その時思いました。

というのも、僕はその数日前に失恋していたのです。

ただ、失恋というと、一方的にこっちが振られたように見えますが、

一応、本人の名誉のために言わせていただくと(笑)、

「最後のひとこと」は確かに僕が言葉で言われましたが、

状況としては、どちらからともなく・・・という感じ。

お互い離れ離れになっていましたし。

ただ、その女性はそんなことをするような人には思えない、

真面目な人だったので、違うとは思いつつ、

タイミングがあまりにもあまりにもで・・・

でも、当時の若かった僕には、

人の心がよく分からなくて(今も分からないですが)、

そんな真面目な人がそんなことするはずはない、

と決め付けていましたが、

案外、そうでもないのかもしれません、分かりませんが・・・

ともあれ、そんなことを遠征中に車を運転していて思い出し、

携帯メールで箇条書きにして自分のPCに送り、

それを文章としてまとめたのがこの記事です。

思い付きの割には、やっぱり長くなりましたが・・・(笑)。

05

今回はポーラが大活躍!

って、寝ている横に置いて撮っただけですが(笑)。

2013年12月08日

Instant Karma! ジョン・レノン

01

Instant Karma! John Lennon

インスタント・カーマ ジョン・レノン (1970)

12月8日。

ジョン・レノンの日です。

僕がロックを、洋楽を好きになったのはジョンのおかげ。

毎年この日は、ジョンの記事を上げています。

写真のベスト盤LPは、ジョンの死後に編集されリリースされたもので、

当時のEMIの音源とGEFFENの音源がレーベルを超えて

一緒に入っているのが話題を呼びました。

もっとも、そのような事情によりGEFFENからの当時は唯一の

アルバムであるジョンの遺作DOUBLE FANTASYからは、

ジョンの曲の7曲中6曲が収録されているのですが。

1989年にCD化された際に、

Move Over Mrs. LとCold Turkeyが追加収録されました。

前者はジョニー・ウィンターに提供した曲を自ら歌ったものですが、

実はボツになったテイクであり、ジョニーに「やった」とのこと。

後者はLPに収録されていなかったのが不思議ですが、でも、

ジョンを「美化」したかったのかな、死の直後は。

僕は大好きなんですけどね、ジョン流のヘヴィメタルとして。

今回はこのベスト盤から、Instant Karma!を取り上げます。

他の曲については触れません、またの機会に。

02 雲に隠れているけれど、12月8日の太陽

先ずはInstant Karma!のリリースのいきさつについて、

「レコードコレクターズ」増刊「ザ・ビートルズ・ソロ・ワークス」から引用します。

なお、引用者は一部手を加えています。

■1970年1月27日

Cold Turkeyに次ぐプラスティック・オノ・バンドの3枚目のシングルとして、

ジョンが69年11月にリミックスを行ったYou Know My Nameか、

Make Love Not Warのどちらかが発売されるという噂があったが、

それらに代わって登場したのがInstant Karma!である。

なお、後に、You Know My Nameはザ・ビートルズの

Let It BeのシングルB面として、Make Love Not Warは

ジョンのソロ作品としてMind Gamesのタイトルで発売された。

ジョンはこの曲を70年1月27日の朝に作り、

その後すぐにアビィ・ロード・スタジオを予約。

そしてその日の夜にジョージ・ハリスン(ギター、ピアノ)、

クラウス・ヴーアマン(ベース、ピアノ)、アラン・ホワイト(ドラムス、ピアノ)、

ビリー・プレストン(オルガン)、マル・エヴァンス(手拍子、チャイム)

らとレコーディングを行った。

さらに、共同プロデューサーのフィル・スペクターとともに

ミキシングも手がけて、わずか1日で完成させた。

なお、コーラスには、スタジオ近くのナイトクラブで酒を飲んでいた人々

(ビリー・プレストンが呼び寄せた)とアラン・クラインが加わっている。

酒を飲んでいた人々を呼び寄せたというのがなんだか面白い。

アラン・クラインはあのYou Never Give Me Your Moneyの人、

悪徳マネージャーですね。

それにしても、ほんとうに「インスタント」に出来た曲ですが、

それは曲が持つ力がそうさせたに違いない。

そんな曲が朝に浮かんでしまった、もうそこから始まっているのでしょう。

ドラムスがリンゴじゃないのがちょっと寂しいけれど、

でもアラン・ホワイトも大好きだからいいか、今はイエスの人、

あ、「イエスマン」という意味ではなくて。

なお、2月11日にはBBCの人気テレビ番組「トップ・オブ・ザ・ポップス」に

録音メンバーとヨーコ・オノを従えて出演し、歌と演奏を披露、

ヨーコはそばでメッセージを書いた紙を掲げるパフォーマンスを行った

という逸話も紹介されています。

ちなみにこの時は「指パク」、と僕が勝手に呼んでいるのですが、

ジョンの歌は生だけど演奏は事前に録音されたもの(レコードか?)

を使ったそうです。

当時のジョンはメッセージを発することに執心したアジテイターでもあり、

それが受け入れられる時代でもあったことが、

この曲を書かせたもう一つの力だったのでしょう。

◇

続いておなじみ『ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー』から、

ジョンのこの曲へのコメントを引用します。

JL:ふと思いついた曲。

誰もがKARMA(因縁)を追いかけていた。

特に60年代はね。

だけどカルマというのは、人の過去や未来に影響を与えると同時に、

インスタントなものだと、僕にはひらめいたんだ。

人が今やっていることへの反応が絶対ある。

そのことをみんなはよく理解しておくべきなんだ。

同じように僕はアートのひとつの形式としてコマーシャルや宣伝に

すごく興味がある。

とても面白いよ。

だからインスタント・カルマのアイディアというのは、

インスタント・コーヒーのアイディアみたいなもので、

何かを新しい形態で示すことなんだよ。

その辺が僕はとにかくちょいと好きだったんだ。

「因縁」はスポーツでよく使いますが、ううん、正直、

ジョンのこの話、僕には今一つよく分からない部分があります。

そこで、『新明解国語辞典 第7版』で「因縁」を引いてみました。

引用します。

いんねん【因縁】(「いんえん」の変化)

〔「因」は直接の原因、「縁」は間接の原因の意。

一切の事象は、この因・縁が相月(アイガツ)して成る、

というのが仏教の基本的な考え方〕

①宿命による、動かせない環境や関係。

「前世からの-と〔運命と思って〕あきらめる/

何かの-だ/浅からぬ-〔ゆかり〕/お前なんかに-をつけられる

〔=ゆすったりする目的で、言いがかりを言われる〕覚えは無い」

②そうなった(深い)わけ。「いわれ-、故事来歴」

つまり、人は「因縁」がなくても何かの力が作用しあい、影響しあっている、

それは昔からの知り合いでも今朝初めて会った人でも、或いは

まったく知らない人でもさして変わりはない、だからうまくやってゆこう。

というのがジョンのメッセージかな。

「一目ぼれ」もある意味同じことかもしれない(いや違うか)。

誰もがKARMAを追いかけていたというのは、混迷する時代に、

人々が少しでも落ち着かせるためにその原因を探り出そうとしていた、

ということかもしれない。

何だかわからない敵と戦うのは恐い、それであるならなぜそうなったかを

はっきりとさせたほうが戦いやすい。

この曲は大好きでずっと歌ってきたけれど、今まで僕は、あまり深く考えず、

ただ「月や星や太陽のように人々が輝けるよう応援する曲」とだけ感じていた、

そんな気がしてきました、うん、きっとそうに違いない。

03 2013年12月8日の月、月齢5.1

僕がこの曲を初めて聴いたのは、1981年、中学2年の多分11月のこと。

1981年10月から、北海道ではHBCラジオでビートルズの歴史を追う

ラジオ番組が放送されました。

今でいうナヴィゲイター、当時そんな言葉はまだ日本語にはなかった、

総合司会は星加ルミ子さん。

僕は当時はビートルズの小冊子で彼女の名前を知ったばかりで、

ああこの人が伝説のあの人なんだと思いながら聴いていました。

放送が土曜日20時からで1時間、記憶にある限り毎週聴き続け、

多分12月までの放送、でも11月だったかもしれない。

そういえば僕はその時からドリフを見なくなったっけ。

僕は中2の8月からビートルズを聴き始め、10月であれば

まだLP2、3枚しか買っていなかった頃で、その他ラジオで録音した曲を

含めても50曲くらいしか知らなくて、その番組で

ビートルズの知らない曲を聴くのも楽しみでした。

ただ、レコードを買った際に小冊子をもらい、本も1冊買って読んでいたので、

213曲すべてについて、聴いたことがなくても一応の知識はありました。

そんなある日、強烈なブギーに乗ったこの曲が流れてきました。

すごい。

かっこいい。

こんなに力がみなぎった曲がこの世の中にあったのか。

衝撃を受けました。

おそらく、僕が初めて聴いて最も大きな衝撃を受けた曲だと思います。

しかし、ジョンが歌っていることは分かりましたが、曲名が分からない。

番組はカセットテープに録音していたので、番組が終わって、

何度も何度も聴き返したところ、歌い出しのところでジョンが

「ンスタントカマ」と歌っているのが聴こえました。

そうか、ビートルズではなくジョンの曲か!

爾来、今までずっと大好きで、ジョンの好きな曲を

5曲選べといわれれば必ず入れますね。

ジョン・レノンは基本ブルーズですよね。

ブルーズというか、ブルーズから流れてきたブルージーさを

自然と表すことができる音楽。

特に「ホワイトアルバム」からその傾向が強くなり、

頂点に達したのがこの後の「ジョンの魂」。

年代的にこの曲もそこにはまります。

しかもこの曲は速い。

たたみかけてくるスリルがたまらない。

ギターで弾いてみると、コード進行が凝っていてかっこよかった。

A→F#m(×3)→F→G→A、これだけでブルージーな響き。

もちろん歌メロもいい。

AメロとBメロは早口だけど、そのパワーを

アンセム的に盛り上がるCメロ=コーラスで爆発させている。

コーラスの部分の歌詞はこうです。

"Well we all shine on,

like the moon and the stars and the sun"

「僕らは輝き続ける、月や星々や太陽のように」

シェイクスピアの大仰なセリフのようであるのは

いかにも英国人というところでしょうけど、ここで上手いのは、

"moon"と"stars"と"sun"の並べ方。

普通、"sun and moon"というよう"sun"が先にきそうなものを、

ここはこの旋律に合う語呂と韻を鑑みて

"sun"を最後に持ってきているのだと思う。

試しに他の順番でこの旋律に乗せて歌ってみると(全部で6通り)、

やっぱりこの順番がいちばんよく聴こえます。

まあ、"on"と"sun"は厳密には母音の音が違うので韻を踏んでいるとは

言えないけれど、でも"on"は"son"になると"sun"と同じ音になるし

強引とまではいかない、納得させられるものではあります。

コーラスは最後のところで、まるで疲れたように声がおとなしくなるのが

リアルでいいし、ジョンかっこいいと思わずにはいられない部分。

ひとつ面白いのは、Aメロのヴァースの3番目のくだりで

エルヴィス・プレスリーを真似たような歌い方をするところ。

しかし当時のエルヴィスはもう「太ったエルヴィス」だった。

だからジョンは、茶化しているというよりは、かつての英雄だった

エルヴィスに本物のロックンロール魂を取り戻してほしかったのかな。

僕が歌う時ももちろんエルヴィスの真似をしますね。

ジョンのブルージーなブギー・ロックンロールの最高傑作にして

名曲だと信じて疑わない。

ただ、ですね。

この曲、今はあまり人気がないかな、そんな気がする。

Power To The Peopleのようにメッセージも歌もシンプルではないし

(こっちは近年人気が高まっている印象がありますが)。

ところで僕は、中高生時代、ビートルズとメンバーの

国内盤のシングルレコードを集めていました。

当時はまだ中古で1枚300円くらいでたくさん売られていましたが、

ビートルズの最初に出たジャケットのものはだいたい揃えました

(アップルになって出直したものもあるけれどジャケットは古いまま)。

ポール・マッカートニーのシングルも、1980年までのもので

持っていないのは幾つあるかな、くらいに。

でも、ジョンについては、今レコードの棚を見ると、

ImagineとMind Gamesしかありませんでした。

あれ、もっと買ったはずだけどな、

「冷たい七面鳥」という文字を見た記憶もあるし・・・

というわけで、「インスタント・カーマ!」もありません。

記事にしたので、この際だから探して買いたい、ヤフオクであるかな。

04

ポールばかりでNEWはいまだに聴き続けているけれど、

今日ばかりはポールも許してくれるでしょう(笑)。

Instant Karma! John Lennon

インスタント・カーマ ジョン・レノン (1970)

12月8日。

ジョン・レノンの日です。

僕がロックを、洋楽を好きになったのはジョンのおかげ。

毎年この日は、ジョンの記事を上げています。

写真のベスト盤LPは、ジョンの死後に編集されリリースされたもので、

当時のEMIの音源とGEFFENの音源がレーベルを超えて

一緒に入っているのが話題を呼びました。

もっとも、そのような事情によりGEFFENからの当時は唯一の

アルバムであるジョンの遺作DOUBLE FANTASYからは、

ジョンの曲の7曲中6曲が収録されているのですが。

1989年にCD化された際に、

Move Over Mrs. LとCold Turkeyが追加収録されました。

前者はジョニー・ウィンターに提供した曲を自ら歌ったものですが、

実はボツになったテイクであり、ジョニーに「やった」とのこと。

後者はLPに収録されていなかったのが不思議ですが、でも、

ジョンを「美化」したかったのかな、死の直後は。

僕は大好きなんですけどね、ジョン流のヘヴィメタルとして。

今回はこのベスト盤から、Instant Karma!を取り上げます。

他の曲については触れません、またの機会に。

02 雲に隠れているけれど、12月8日の太陽

先ずはInstant Karma!のリリースのいきさつについて、

「レコードコレクターズ」増刊「ザ・ビートルズ・ソロ・ワークス」から引用します。

なお、引用者は一部手を加えています。

■1970年1月27日

Cold Turkeyに次ぐプラスティック・オノ・バンドの3枚目のシングルとして、

ジョンが69年11月にリミックスを行ったYou Know My Nameか、

Make Love Not Warのどちらかが発売されるという噂があったが、

それらに代わって登場したのがInstant Karma!である。

なお、後に、You Know My Nameはザ・ビートルズの

Let It BeのシングルB面として、Make Love Not Warは

ジョンのソロ作品としてMind Gamesのタイトルで発売された。

ジョンはこの曲を70年1月27日の朝に作り、

その後すぐにアビィ・ロード・スタジオを予約。

そしてその日の夜にジョージ・ハリスン(ギター、ピアノ)、

クラウス・ヴーアマン(ベース、ピアノ)、アラン・ホワイト(ドラムス、ピアノ)、

ビリー・プレストン(オルガン)、マル・エヴァンス(手拍子、チャイム)

らとレコーディングを行った。

さらに、共同プロデューサーのフィル・スペクターとともに

ミキシングも手がけて、わずか1日で完成させた。

なお、コーラスには、スタジオ近くのナイトクラブで酒を飲んでいた人々

(ビリー・プレストンが呼び寄せた)とアラン・クラインが加わっている。

酒を飲んでいた人々を呼び寄せたというのがなんだか面白い。

アラン・クラインはあのYou Never Give Me Your Moneyの人、

悪徳マネージャーですね。

それにしても、ほんとうに「インスタント」に出来た曲ですが、

それは曲が持つ力がそうさせたに違いない。

そんな曲が朝に浮かんでしまった、もうそこから始まっているのでしょう。

ドラムスがリンゴじゃないのがちょっと寂しいけれど、

でもアラン・ホワイトも大好きだからいいか、今はイエスの人、

あ、「イエスマン」という意味ではなくて。

なお、2月11日にはBBCの人気テレビ番組「トップ・オブ・ザ・ポップス」に

録音メンバーとヨーコ・オノを従えて出演し、歌と演奏を披露、

ヨーコはそばでメッセージを書いた紙を掲げるパフォーマンスを行った

という逸話も紹介されています。

ちなみにこの時は「指パク」、と僕が勝手に呼んでいるのですが、

ジョンの歌は生だけど演奏は事前に録音されたもの(レコードか?)

を使ったそうです。

当時のジョンはメッセージを発することに執心したアジテイターでもあり、

それが受け入れられる時代でもあったことが、

この曲を書かせたもう一つの力だったのでしょう。

◇

続いておなじみ『ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー』から、

ジョンのこの曲へのコメントを引用します。

JL:ふと思いついた曲。

誰もがKARMA(因縁)を追いかけていた。

特に60年代はね。

だけどカルマというのは、人の過去や未来に影響を与えると同時に、

インスタントなものだと、僕にはひらめいたんだ。

人が今やっていることへの反応が絶対ある。

そのことをみんなはよく理解しておくべきなんだ。

同じように僕はアートのひとつの形式としてコマーシャルや宣伝に

すごく興味がある。

とても面白いよ。

だからインスタント・カルマのアイディアというのは、

インスタント・コーヒーのアイディアみたいなもので、

何かを新しい形態で示すことなんだよ。

その辺が僕はとにかくちょいと好きだったんだ。

「因縁」はスポーツでよく使いますが、ううん、正直、

ジョンのこの話、僕には今一つよく分からない部分があります。

そこで、『新明解国語辞典 第7版』で「因縁」を引いてみました。

引用します。

いんねん【因縁】(「いんえん」の変化)

〔「因」は直接の原因、「縁」は間接の原因の意。

一切の事象は、この因・縁が相月(アイガツ)して成る、

というのが仏教の基本的な考え方〕

①宿命による、動かせない環境や関係。

「前世からの-と〔運命と思って〕あきらめる/

何かの-だ/浅からぬ-〔ゆかり〕/お前なんかに-をつけられる

〔=ゆすったりする目的で、言いがかりを言われる〕覚えは無い」

②そうなった(深い)わけ。「いわれ-、故事来歴」

つまり、人は「因縁」がなくても何かの力が作用しあい、影響しあっている、

それは昔からの知り合いでも今朝初めて会った人でも、或いは

まったく知らない人でもさして変わりはない、だからうまくやってゆこう。

というのがジョンのメッセージかな。

「一目ぼれ」もある意味同じことかもしれない(いや違うか)。

誰もがKARMAを追いかけていたというのは、混迷する時代に、

人々が少しでも落ち着かせるためにその原因を探り出そうとしていた、

ということかもしれない。

何だかわからない敵と戦うのは恐い、それであるならなぜそうなったかを

はっきりとさせたほうが戦いやすい。

この曲は大好きでずっと歌ってきたけれど、今まで僕は、あまり深く考えず、

ただ「月や星や太陽のように人々が輝けるよう応援する曲」とだけ感じていた、

そんな気がしてきました、うん、きっとそうに違いない。

03 2013年12月8日の月、月齢5.1

僕がこの曲を初めて聴いたのは、1981年、中学2年の多分11月のこと。

1981年10月から、北海道ではHBCラジオでビートルズの歴史を追う

ラジオ番組が放送されました。

今でいうナヴィゲイター、当時そんな言葉はまだ日本語にはなかった、

総合司会は星加ルミ子さん。

僕は当時はビートルズの小冊子で彼女の名前を知ったばかりで、

ああこの人が伝説のあの人なんだと思いながら聴いていました。

放送が土曜日20時からで1時間、記憶にある限り毎週聴き続け、

多分12月までの放送、でも11月だったかもしれない。

そういえば僕はその時からドリフを見なくなったっけ。

僕は中2の8月からビートルズを聴き始め、10月であれば

まだLP2、3枚しか買っていなかった頃で、その他ラジオで録音した曲を

含めても50曲くらいしか知らなくて、その番組で

ビートルズの知らない曲を聴くのも楽しみでした。

ただ、レコードを買った際に小冊子をもらい、本も1冊買って読んでいたので、

213曲すべてについて、聴いたことがなくても一応の知識はありました。

そんなある日、強烈なブギーに乗ったこの曲が流れてきました。

すごい。

かっこいい。

こんなに力がみなぎった曲がこの世の中にあったのか。

衝撃を受けました。

おそらく、僕が初めて聴いて最も大きな衝撃を受けた曲だと思います。

しかし、ジョンが歌っていることは分かりましたが、曲名が分からない。

番組はカセットテープに録音していたので、番組が終わって、

何度も何度も聴き返したところ、歌い出しのところでジョンが

「ンスタントカマ」と歌っているのが聴こえました。

そうか、ビートルズではなくジョンの曲か!

爾来、今までずっと大好きで、ジョンの好きな曲を

5曲選べといわれれば必ず入れますね。

ジョン・レノンは基本ブルーズですよね。

ブルーズというか、ブルーズから流れてきたブルージーさを

自然と表すことができる音楽。

特に「ホワイトアルバム」からその傾向が強くなり、

頂点に達したのがこの後の「ジョンの魂」。

年代的にこの曲もそこにはまります。

しかもこの曲は速い。

たたみかけてくるスリルがたまらない。

ギターで弾いてみると、コード進行が凝っていてかっこよかった。

A→F#m(×3)→F→G→A、これだけでブルージーな響き。

もちろん歌メロもいい。

AメロとBメロは早口だけど、そのパワーを

アンセム的に盛り上がるCメロ=コーラスで爆発させている。

コーラスの部分の歌詞はこうです。

"Well we all shine on,

like the moon and the stars and the sun"

「僕らは輝き続ける、月や星々や太陽のように」

シェイクスピアの大仰なセリフのようであるのは

いかにも英国人というところでしょうけど、ここで上手いのは、

"moon"と"stars"と"sun"の並べ方。

普通、"sun and moon"というよう"sun"が先にきそうなものを、

ここはこの旋律に合う語呂と韻を鑑みて

"sun"を最後に持ってきているのだと思う。

試しに他の順番でこの旋律に乗せて歌ってみると(全部で6通り)、

やっぱりこの順番がいちばんよく聴こえます。

まあ、"on"と"sun"は厳密には母音の音が違うので韻を踏んでいるとは

言えないけれど、でも"on"は"son"になると"sun"と同じ音になるし

強引とまではいかない、納得させられるものではあります。

コーラスは最後のところで、まるで疲れたように声がおとなしくなるのが

リアルでいいし、ジョンかっこいいと思わずにはいられない部分。

ひとつ面白いのは、Aメロのヴァースの3番目のくだりで

エルヴィス・プレスリーを真似たような歌い方をするところ。

しかし当時のエルヴィスはもう「太ったエルヴィス」だった。

だからジョンは、茶化しているというよりは、かつての英雄だった

エルヴィスに本物のロックンロール魂を取り戻してほしかったのかな。

僕が歌う時ももちろんエルヴィスの真似をしますね。

ジョンのブルージーなブギー・ロックンロールの最高傑作にして

名曲だと信じて疑わない。

ただ、ですね。

この曲、今はあまり人気がないかな、そんな気がする。

Power To The Peopleのようにメッセージも歌もシンプルではないし

(こっちは近年人気が高まっている印象がありますが)。

ところで僕は、中高生時代、ビートルズとメンバーの

国内盤のシングルレコードを集めていました。

当時はまだ中古で1枚300円くらいでたくさん売られていましたが、

ビートルズの最初に出たジャケットのものはだいたい揃えました

(アップルになって出直したものもあるけれどジャケットは古いまま)。

ポール・マッカートニーのシングルも、1980年までのもので

持っていないのは幾つあるかな、くらいに。

でも、ジョンについては、今レコードの棚を見ると、

ImagineとMind Gamesしかありませんでした。

あれ、もっと買ったはずだけどな、

「冷たい七面鳥」という文字を見た記憶もあるし・・・

というわけで、「インスタント・カーマ!」もありません。

記事にしたので、この際だから探して買いたい、ヤフオクであるかな。

04

ポールばかりでNEWはいまだに聴き続けているけれど、

今日ばかりはポールも許してくれるでしょう(笑)。

2013年10月22日

WALLS AND BRIDGES ジョン・レノン

01

WALLS AND BRIDGES John Lennon

心の壁、愛の橋 ジョン・レノン (1974)

新しいリマスター盤とボックスセットが出た勢いで、

今日もジョン・レノンいきます。

今回については、今日に記事を上げることに少し意味があります。

このアルバムは、5年前に前のリマスター盤がリリースされ、

その頃にBLOGを始めたばかりの僕は一度記事にしていました。

しかし、その間にいろいろと分かったことがあって、

新リマスター盤記念でまた記事にすることにしました。

人間は幾つになっても学んでゆくものなんだなと。

このアルバムは、ジョン・レノン名義の

スタジオ録音の新録音の曲が入ったアルバムとして数えると、

ソロ5枚目のアルバムということになります。

これは、僕が高校時代、最初に買ったジョンのソロのLPでした。

最初に聴いたのは、借りていてそのまま僕のものになった

ROCK 'N' ROLLであることは前の記事(こちら)でも触れました。

当時は、いつもビートルズのLPを買いに行くレコード店が2軒あり、

そのうちの1軒「キクヤ」に、当時35歳くらいの洋楽担当の男性がいて、

その人と仲良くなり、ビートルズのグッズをもらったりしていました。

或る日、当時はまだジョンのソロアルバムを買ったことがなかったので、

そろそろどれか買いたいけど何がいいですかと店員さんに聞くと、

その人はこれをすすめたので、その場で買って帰りました。

第一印象は・・・

とにかくジョンのヴォーカルが熱い、もうひとつ、

音がすっきりしないで不必要なくらいに厚い、でした。

ジョン自身のプロデュースですが、ジョンという人は

あまり全体を見通せる人じゃないのかなとも思いました。

それは違う、このアルバムは狙ったものかもしれないのですが、

僕は、スカッとした感じがなくて、重たい雰囲気を感じ取りました。

ただ、まとわりつくような歌はさすがジョンで、暫く聴き込みました。

このアルバムは、ヨーコさんと別れていた期間、

いわば「失われた週末」時代に作られたアルバムですが、

当時の僕の感想は実は、単に音楽を聴いてそう感じただけではなく、

書籍などで予備知識を「刷り込まれた」状態でのものだったので、

余計にこのアルバムはとっても重たく感じました。

ほんとはそれはよくないのかもしれないですが、

当時は好奇心が旺盛だったので、仕方ないですかね。

ここで本日は、ビートルズ The Beatlesや

ジョンのアルバムの記事ではいつも引用している、

「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」から、

この時代についてのジョンのコメントを引用します。

なお、引用者は、改行と一部表記の変更を行っています。

ジョン・レノン(以降JL):そう。

70年代の初めにぼくたちは別居していたんだが、

ヨーコがぼくを追放したんだ。

不意に、ぼくは、宇宙の真ん中に漂っている筏の上で

ひとりぼっちにされたのさ。

プレイボーイ(以降PB):で、どうなりました?

JL:最初はこう思ったさ。

ワーイ、万歳!

独身生活に戻ったんだもの。

ワーイ、だよ。

でも、ある日目が醒めて、考えたね。

こりゃなんだ?

おれは家に帰りたい!

でも、ヨーコは帰らせてくれなかったんだ。

(中略)

しょちゅう電話で話していて、ぼくは

「こんなのは嫌だ。ぼくはだめになりそうになっているんだ。

家に帰りたい。お願いだ」って言ってたよ。

でもヨーコは

「あなたにはまだ、家に帰る心の準備ができてないわ」

って言ったものさ。

PB:「心の準備ができていない」というのは

どういう意味だったんですか?

JL:ヨーコにはヨーコなりのやり方があるのさ。

他人にはわからないにしても。(後略)

PB:で、酒の瓶へ逆戻りですか?

JL:自分が感じていることを酒の瓶の中へ隠そうとしてただけさ。

狂っていただけなんだ。

18ヵ月続いた「失われた週末」だった。

あれほど酒を飲んだことはなかったね。

酒の瓶の中で溺れてやろうと思って、

芸能界の大酒飲みと付き合ってたよ。

PB:例えば?

JL:ハリー・ニルソン、ボビー・キーズ、キース・ムーン

といった連中だよ。

ぼくたちは自制できなかったんだ。

(中略)

まあ、とにかくひどいもんだった。

ぼくはこいつから逃げださなきゃならなかった。

(中略)

誰が先に死ぬか、といった調子だったんだ。

かわいそうに、キース(・ムーン)が先に死んだんだ。

PB:なぜそんな自滅を?

JL:ぼくについては、別居していたのが理由だった。

耐えられなかったんだ。

他の連中にもそれぞれ理由があって、

みんなで酒で溺れ死にしようじゃないかってことになったんだよ。

ぼくの立場からすれば、そのように見えたね。

(中略)

今あの時期のことを考えると嫌になるね。

自分からすすんで、大馬鹿者になったんだからな。

でも、いい教訓だったんだろうね。

ハリー・ニルソン Harry Nilssonと

ボビーキーズ Bobby Keysは

このアルバムにも参加していますが、もうひとり

キース・ムーン Keith Moonはいわずとしれた

ザ・フー The Whoのあのドラマーのことですね。

そしてリンゴ・スター Ringo Starrもこの飲み友だちだったらしく、

そのつながりでキースのソロアルバムにはリンゴも参加しています。

ジョンはここで、みんなそれぞれ問題があったと言っていますが、

ニルソンはあの、バッドフィンガー Badfingerをカバーした

Without YouがNo.1になってしまい、ソングライターとして、

歌手として、悩んでいたのでしょうかね。

02 2010年10月22日のA公園の木々の色づき

ミュージシャンの話が出たところで、このアルバムのブックレットは、

曲ごとに参加メンバーが明記されていますが、

その中からおなじみの何人かを紹介すると、

ギターのジェシ・エド・デイヴィス Jesse Ed Davis、

ベースのクラウス・フォアマン Kraus Voormann、

ドラムスのジム・ケルトナー Jim Keltner、

この3人はTr12以外のバンド演奏の全曲に参加、また

ピアノのニッキー・ホプキンス Nicky Hopkins

も2、5、10、12以外に参加しています。

フォアマンはあのREVOLVERのジャケットのデザインをした朋友、

ホプキンスはRevolutionに参加とビートルズ時代からの付き合い、

ケルトナーはスタジオミュージシャンの鏡ともいえる人、

デイヴィスは飲み友だちのひとりと、そして上記のニルソンとキーズ、

それにエルトン・ジョン Elton Johnという強力な助っ人を得て、

このアルバムはなんとか作り上げられ、それなりにヒットしました。

確かに、お店の人がおすすめしてくれたのも、今では分かります(笑)。

そして、仲間というのは、何にしてもいいものですね。

このアルバムの、僕が音楽的に気になる部分を2つ。

ひとつ。

このアルバムはファンクの影響が出ていますね。

影響は、軽微なものから本格的なものまで数曲で感じられ、

曲によっては完全なファンクというのもあります。

ジョンもポール・マッカートニー同様、周りで流行っていることを

黙って見過ごせない人だったのかもしれません(笑)。

ただ、ジョンのバンドはリズムがファンクになりきれていなくて、

特にドラムスがまっすぐ進んでいて曲も垂直に近い感じを受けます。

ドラムスとは、音と音の間の音がない部分のノリの違いが

リズム感の違いとしえ感じられるのではないかと思います。

喩えていうなら、フィールドアスレチックなどでよくある、

飛び石状に置かれた丸太を渡る際に、同じ時間をかけるにしても、

歩いて進むか、小走りで進むか、跳んで進むかの違いで、

同じ時間で進み同じタイミングで丸太を踏んだとしても、

途中の感覚はぜんぜん違って感じるし外からもそう見える。

やっぱり跳ねて進むのがファンクでしょうかね。

ということに、この5年間に音楽の趣味が広がって気づきました。

もうひとつ。

このアルバムには、ジョンにしては珍しく、

曲の中で一度しか出てこない部分がある曲が多いこと。

具体的には、Tr1、3、4、5、6、11と6曲あり、

Tr12がカバーのため、それが過半となっています。

試しにアルバムIMAGINEはそれが1曲もないですし、

ビートルズでもあまり多くはないので、これは異様ともえいます。

ヨーコさんと離れて、曲作りでもいろいろ悩んで迷って、

試行錯誤をしていたのかもしれないですね。

そして、シングルヒットしたTr2とTr7にはそれがないのも、

或いは、曲作りの何かを物語っているのかもしれません。

さて、聴いてゆきますか。

なお、このアルバムについてはちょっとした問題があって、

いつもの「プレイボーイ・インタビュー」にプラスして、

後に再編された「ジョンとヨーコ ラストインタビュー」

からも引用し紹介してゆきます。

またこのアルバムは、

「心の壁、愛の橋」という邦題も素晴らしくて好きですが、

曲の邦題もなかなかいいので、今回は、邦題がある曲については

邦題も記してゆきます。

なお、このアルバムの曲の作曲者は、

ジョン・レノンひとりが書いたもの以外のみ

曲名の下に明記しました、ご了承ください。

(All songs written by John Lennon except as noted)

03 快晴の陽光を浴びるススキ

Tr1:Going Down On Love

「愛を生き抜こう」

GB:いきなり襲ってくるパーカッションの響きが、

それまで僕が体験したことがないものだったので、

ジョンがこうきたかというのがまず意表を突かれました。

ジョンも張り切って歌っていて、最上ではないけど掴みはOKという、

アルバム1曲目としてはいい感じで始まっています。

Tr2:Whatever Gets You Thru The Night

「真夜中を突っ走れ」

JL:プロデューサーのジャック・ダグラスが言ったみたいに、

これはノベルティ・レコードだ。

ビートルズを解散してから作った曲で

ナンバー・ワンまでいったのはこの曲だけだ。

ミュージシャンのできはあまりよくないけど、

詞はなかなか気に入っている。

「イマジン」なんかよりはコマーシャルではあるけどね。

「イマジン」がナンバー・ワンになり、この曲が39位になるべきだ

というのがぼくの意見だ。

どうもその辺がわかんないね。そんなものさ。

GB:当時はまさに時代の人として君臨していた

エルトン・ジョンとの世紀のデュエットが実現。

これが売れないわけがなく、ジョンのソロ初のNo.1ヒットに。

ジョンはチャートにはそれほどこだわっていなかったのかな、

と思う反面、コメントでもそのことに触れているように、やはり

ショービズに生きていた以上、関心事ではあったのですね。

なお、ビートルズのメンバーがソロでビルボードでNo.1を

獲得したのは、ジョンが4人の中でいちばん遅かったのでした。

この曲はほんとに小難しいことは一切いらない、

とにかく楽しく乗って聴き通す、それだけの曲。

ただ、僕が最初に聴いた時は、ロックンロールにしては

まっすぐではなく少しうねっていると感じたのですが、

それもファンクの影響なのかなと今にして思います。

そして僕は当時、若くてとんがったロック野郎だったせいで、

これはジョンらしくないと思い、まあ好きかなくらいでしたが、

年を経るごとにだんだんと大好きになっていきました。

"Don't need a watch to waste your time"

というくだりはジョンらしく含蓄があっていいですし。

曲はジョンひとりが書いていますが、やはりヨーコさんと離れ、

そんな気分の毎日だったのかもしれません。

だけど酒が入って突っ走れたのかな・・・(笑)・・・

そしてなんといっても、この共演がきっかけとなり、

エルトンは自らのコンサートにジョンをゲストとして招き、

その会場にヨーコさんを招待していて仲直りのきっかけを作った

という話を語らないわけにはゆかないでしょうね。

その演奏は、エルトンのライヴ盤やレノンのボックスセットで

聴くことができますが、それはまたいつかの機会にでも。

それにしてもこの曲のエルトンの癖のある鼻についた歌い方、

♪ ほぅっみぃだぁ~りんかもんっ りっすんとぅめっ

僕は今でも、聴く度に真似て歌ってしまいます(笑)。

それと、Thruとスペルを省略形にしているポップなセンスも、

受けたのかもしれません。

Tr3:Old Dirt Road

枯れた道

(music by John Lennon, lyrics by John & Harry Nilsson)

JL:ハリー・ニルソンとぼくがいっしょに書いた。

単なるひとつの歌さ。

ほら、いっしょにウォッカの瓶にへばりついていたら、

いっしょになんかやってみようかなんて気になって

できちゃったっていう曲。

GB:できちゃった、の割にはとってもいい曲だけどなぁ(笑)。

クレジットを見ると、歌詞をハリー・ニルソンと共作し、

曲はジョンひとりが書いているようですが、

ジョンの曲のクレジットに、他人の名前が入るのは珍しいですね。

これはまさに秋にぴったりの一遍。

ぽわ~っというギターの音が妙に明るく温かい響きで、

枯れているというよりは、秋にぬくもりを求めて彷徨う感じかな。

Tr4:What You Got

JL:ヨーコのことを歌ってるんだ。

ものの価値は失って初めてわかるものだ。

GB:この曲はファンクチューンと言っていいですね。

リズムやギターののりが少し斜めに動いているのを感じます。

この曲は特に、歌い方が熱いというか声が割れて荒れていると感じて、

それも酒の影響だったのかな、凄いんだけど、でも、

「凄い」という言葉に含まれる良くない面も出ているような気もします。

なお、この曲の1回しか出てこない部分にこんな歌詞があって、

"Well it's Saturday night and I just gotta rip it up"

ROCK 'N' ROLLに収められているRip It Upの歌詞を

いただいているのが面白い。

R&Rは諸事情により録音の中断が余儀なくされたわけですが、

そこで久しぶりにその曲に接して歌詞を思い出したのかな。

ジョンはつくづく、行動が素直に曲に表れる人ですね(笑)。

Tr5:Bless You

果てしなき愛(ブレッス・ユー)

JL:この曲を書いた時、ぼくは震え上がっていた。

ヨーコからまたく離れて、

自分が必要な唯一のものを失った気分だった。

ミック・ジャガーはこの曲から

「ミス・ユー」を作ったんじゃないかと思う。

スタジオで、エンジニアがぼくにこう言った。

「テンポを早くしたらヒット・ソングになるのにね」

彼は正しかった。

「ミス・ユー」はぼくの曲を早くしたものじゃないか?

ぼくはミックのレコードの方が好きだ。

ミックのしたことには何の悪感情も持ってはいない。

ミックは無意識だったかもしれないし、

そうではなかったかもしれない。

でもミュージックはすべての人の所有物なんだ。

人が所有しているなんて考えるのは、

音楽出版社くらいのものさ。

GB:僕がこのインタビューを読んだのは中学生の頃で、

実はまだジョンはおろかビートルズも聴く前だったのですが、

この話はとても印象に残っていて、特にジョンが言う

(音楽は)人が所有していると考えるのは音楽出版社くらいのものさ、

というところに感動しました。

曲はジョンが説明する通りで、僕が何か言うものでもないかな。

でも、

♪あははぁ~ ふううううう~む

というハミングは、ローリング・ストーンズ The Rolling Stones

のMiss Youに、そうですね、そっくりと言っていいですかね。

Tr6:Scared

心のしとねは何処

GB:この曲のコメントについて説明します。

古いほうの本「プレイボーイ」では、

「ミックがいただいた」のはこの曲のこととして記されていますが、

新しいほうでは、前の曲Bless Youの話となっています。

おそらくジョンが思い出していたのは前の曲のことであって、

古い本は編集の手違いでそうなったのだと思います。

しかし、こちらには"Like a rolling stone"という歌詞があって、

ミック・ジャガー Mick Jaggerはもしかして、

このアルバムはジョンが自分にあてたメッセージだと思い、

2曲セットでMiss Youに仕立て上げたのかも(笑)。

あ、ちなみに僕はMiss You大好きですよ。

僕はこの曲の重さは高校生の頃はちょっと苦手でした。

A面最後がこれというのも、なんだか放り出されたように感じました。

ブラスのアレンジはマスル・ショールズを意識してますかね。

それにしても「しとね」、僕は当時国語辞典を引きました(笑)。

04 A公園の木々のトンネルの道も色づきはまばら

Tr7:#9 Dream

夢の夢

JL:書きなぐりの曲だ。

僕が見た夢を曲にしたんだ。

GB:この曲はだけど大好きですね。

シングルカットされ、なんだかできすぎた話ですが

ビルボード誌でそれこそ9位のヒットを記録。

今回のアルバムでは、Tr2とこれがヒットしたというのは、

ジョンにしてみれば「つまらない」曲がヒットしたわけですが、

その辺の一般聴衆との感覚のずれがあったのかもしれません。

もちろんヒットするからいい曲だ、ヒットしない曲こそいい曲だ、

僕はどちらにもくみしない、というかどちらもアリの人間ですが。

この曲を聴くと、薄紫に染まった朝焼け雲の上にいる気分になります。

夢を歌っていますが、"Seems so real to me"という部分が印象的。

サビの英語ではない謎の言葉も、Across The Universに続いて、

ジョンの言葉遊びの楽しさを感じます。

女声コーラスにはもちろんヨーコさんはいませんが、

その辺りもまた複雑な「失われた週末」を物語っています。

Tr8:Surprise, Surprise (Sweet Bird Of Paradox)

予期せぬ驚き

JL:ただのくだらない曲だよ。

GB:あらら身も蓋もない・・・

ユーモラスなギターの響きのイントロはファンクだけど、

歌が始まると普通のジョン・レノン節という感じですね。

鳥が出てくるのは鳥好きにはうれしいです(笑)。

ダブルトラックのヴォーカルが炸裂し熱さを強調しています。

でも、もう少しソフトに歌えば、もっと優しい響きの曲だったのに・・・

Tr9:Steel And Glass

鋼(はがね)のように、ガラスの如く

JL:何か辛辣な曲を書きたいと思ったが、

気分がさほどのらなかった。

でも音楽的には面白いものが盛りこめた。

GB:重々しく、ある意味このアルバムを表象する曲かな。

僕は後にHow Do You Sleep ?を聴き、これに似ていると思いました。

なお、こちらのほうが後ですが、僕はこちらを先に聴きました。

だからこれは、ジョン流のブルーズPart2という感じですかね。

そう思って今回のリマスター盤のヨーコさんの解説を読むと、

そのようなことが書いてありました。

ジョンが声を伸ばして苦しそうに歌うのも印象的ですが、

そのバックのストリングスがどこまで音が上っていくのと

聴きながら戸惑うくらいの緊迫感でジョンの心をなぞっています。

Tr10:Beef Jerky

GB:ビーフジャーキーはお酒のよいお伴(笑)。

この曲のクレジットには面白いことが書いてあります。

Guitars:Booker Table and the Maitre d's

ジョンは、ブッカーT&MG's Booker T. & MG'sのヒット曲

Green Onionsのような

インストゥルメンタルの聴きやすい曲を作りたかったのかな。

しかしこれもドラムスはまっすぐに進んでいて粘りがないですね。

いつも言いますが、僕は当時はLPをカセットテープに録音して

寝る前にかけて聴いていましたが、この曲は、Aメロの途中で

6拍子になるのが、半分眠い中で妙に気になりました。

賑やかな掛け声も、UFOのようなSEも当時は意味不明でした。

あ、今でも意味不明ですが、でも、妙なかたちで印象に残る

そんな曲ではあると思います。

それから、このアルバムは全体に、クラウスのベースの音が、

「ブンブン」と「ゴロンゴロン」の間という感じの

太くて丸い音で迫ってきます。

Tr11:Nobody Loves You (When You're Down And Out)

愛の不毛

JL:そうさ、タイトルがすべてを語っているよ。

ヨーコと離れていた期間のぼくがまさにこの通りだった。

ぼくはいつも、フランク・シナトラがこれを歌ったら

どうなるだろうって思うんだ。

理由はわからないけど、

これはいわゆるシナトラ・エスク(風)だよ。

彼ならきっと完全に歌いこなすだろう。

聞いてるかい、シナトラ君。

きいには何の意味もない曲以外のものが必要なんだ。

ほら、この曲をあげよう。

ホーンのアレンジからなにからみんな君のためにできてる。

だけど、お願いだからぼくにプロデュースしてくれ

なんて言わないでくれよ。

GB:ジョンの自信家ぶりがあふれるコメントですね。

Bメロがもがくようにたどたどしく歌っているけど、

全体として妙にすがすがしい響きの曲なのはどうしてかな。

この曲の味付け過剰は、僕は最初に聴いて思いました。

最初は静かに始まるので、そのまま進んでくれればよかったのに・・・

とはいえもちろん好きですし、僕は隠れた名曲だと思っていて、

アコースティックギター1本で歌うといい感じになるのではないかと。

曲名はエリック・クラプトン Eric Claptonも歌っている

ブルーズの名曲のタイトルをもじったものでしょう。

そして、この曲の歌詞にはこんなくだり

♪ Nobody sees you when you're on cloud 9

がありますが、ジョージ・ハリスン George Harrisonが

CLOUD NINEをリリースした際にこの歌詞を思い出し、

ジョージはそこからとったのかなと思ったのですが、

実はテンプテーションズ The Temptationsが60年代に

アルバムCLOUD NINE(記事はこちら)を出していて、

そこが大元であると分かりました。

まあ"cloud nine"は辞書にも載っている慣用句ですが、

テンプスのそれが、音楽マニアであったジョンやジョージの

頭にないなんてことは、考えてみれば逆に不自然ですからね。

こうして音楽のつながりを感じるのは、楽しいことですね。

Tr12:Ya Ya

(M.Robinson / L. Dorsey / C. L. Lewis)

JL:裁判の結果、契約上の義務でモリス・レヴィに書いた曲。

みっともない話で、なんでそんなことになったのかと後悔もしたけど、

事実は事実。

そうなってしまったんだから。

ジュリアンがドラムを叩き、ぼくはピアノに向かって

"Ya Ya"と歌った。

GB:先日のROCK 'N' ROLLの記事でも触れましたが、

ビートルズのCome Togetherが

チャック・ベリー Chuck BerryのYou Can't Catch Meの

盗作ではないかと問題になった結果、録音したもの。

ただ、ジョンは勘違いか何かで「書いた」と話していたようですが、

もちろん「歌った」でしょうね。

事実は事実と認めているジョンの潔さは人間としてほっとします。

ジュリアン・レノン Julian Lennonがドラムスということですが、

ヨーコさんと離れ、家族の絆が欲しかったのでしょうかね。

この曲を歌うことになったきっかけはきっかけとして、

ジョンらしい曲でアルバムが終わります。

恒例、Amazonでの2010年10月22日時点でのランキング、

国内盤10,757位、輸入盤が55,624位。

ちなみにボックスセットは国内盤322位、輸入盤925位と、

やはりまだ、買う人は箱で買っているようですね。

何度も言いますが、このアルバムは、

ジョンがヨーコさんと離れている時期に作られて

確かに重たい、孤独を感じる曲でありアルバムですが、でも、

聴いていてこちらがめいってしまうというほどではなく、

耐えられないほど深刻ということでもないと思うようになりました。

或いは、心を紛らせていたことがポジティヴな響きになったのか。

そしてジョンは意外とオプティミストであり、だめな人間であるかのように

歌の中で振舞ってはみても、芯はしっかりしている人間、

そんな感じがしてきました。

何よりエンターテイメントの中で生きていた人間なので、

自らの気持ちの暗い部分を曲に反映させてはいても、

聴く人には何か前向きなものを残したかったのでしょうね。

まあ、今となっては、ヨーコさんのもとに戻った事実を知って

聴いているので、その部分がそうさせるのかもしれません。

もうとつ、愛する人も大切だけど仲間も大切、ということも、

ジョンの話や出来あがった意外と前向きな音楽からも感じます。

だから、やっぱりこのアルバムは大好きですね。

ただ、良さが分かるのに、高校生には少し早かったかな(笑)。

05

最後に。

本日、2010年10月22日、

guitarbirdのBLOG「自然と音楽を愛する者」は

5周年を迎えました。

今までお読みいただいたみなさま、

ありがとうございます!

ここまで続けてこられたのは、

ひとえに読んでいただけるみなさまのおかげです。

5年というのはひとつの節目ともいえますが、

僕は今のところ今後も続けてゆくつもりですあり、

しかし感謝の気持ちはお伝えしたく、

長い記事の最後に隠れるように、あっさりとそのことに触れ、

これからも先に進ませていただきたいと思います。

しかし、5年という節目ではあるので、

今年はジョン・レノンのアルバムを

この日に記事にさせていただきました(笑)。

これからもよろしくお願いします。

追伸:ちなみに、毎年話していますが、

当時はまだBLOGのことがよく分からず、

翌日に誤ってその記事に上書きして違う記事としてしまったがために、

2005年10月22日の記事は、間抜けなことに、残っていないのです。

だから見かけ上は10月23日に始まったように見えますが、

勘違いではありません、ご了承ください(笑)。

WALLS AND BRIDGES John Lennon

心の壁、愛の橋 ジョン・レノン (1974)

新しいリマスター盤とボックスセットが出た勢いで、

今日もジョン・レノンいきます。

今回については、今日に記事を上げることに少し意味があります。

このアルバムは、5年前に前のリマスター盤がリリースされ、

その頃にBLOGを始めたばかりの僕は一度記事にしていました。

しかし、その間にいろいろと分かったことがあって、

新リマスター盤記念でまた記事にすることにしました。

人間は幾つになっても学んでゆくものなんだなと。

このアルバムは、ジョン・レノン名義の

スタジオ録音の新録音の曲が入ったアルバムとして数えると、

ソロ5枚目のアルバムということになります。

これは、僕が高校時代、最初に買ったジョンのソロのLPでした。

最初に聴いたのは、借りていてそのまま僕のものになった

ROCK 'N' ROLLであることは前の記事(こちら)でも触れました。

当時は、いつもビートルズのLPを買いに行くレコード店が2軒あり、

そのうちの1軒「キクヤ」に、当時35歳くらいの洋楽担当の男性がいて、

その人と仲良くなり、ビートルズのグッズをもらったりしていました。

或る日、当時はまだジョンのソロアルバムを買ったことがなかったので、

そろそろどれか買いたいけど何がいいですかと店員さんに聞くと、

その人はこれをすすめたので、その場で買って帰りました。

第一印象は・・・

とにかくジョンのヴォーカルが熱い、もうひとつ、

音がすっきりしないで不必要なくらいに厚い、でした。

ジョン自身のプロデュースですが、ジョンという人は

あまり全体を見通せる人じゃないのかなとも思いました。

それは違う、このアルバムは狙ったものかもしれないのですが、

僕は、スカッとした感じがなくて、重たい雰囲気を感じ取りました。

ただ、まとわりつくような歌はさすがジョンで、暫く聴き込みました。

このアルバムは、ヨーコさんと別れていた期間、

いわば「失われた週末」時代に作られたアルバムですが、

当時の僕の感想は実は、単に音楽を聴いてそう感じただけではなく、

書籍などで予備知識を「刷り込まれた」状態でのものだったので、

余計にこのアルバムはとっても重たく感じました。

ほんとはそれはよくないのかもしれないですが、

当時は好奇心が旺盛だったので、仕方ないですかね。

ここで本日は、ビートルズ The Beatlesや

ジョンのアルバムの記事ではいつも引用している、

「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」から、

この時代についてのジョンのコメントを引用します。

なお、引用者は、改行と一部表記の変更を行っています。

ジョン・レノン(以降JL):そう。

70年代の初めにぼくたちは別居していたんだが、

ヨーコがぼくを追放したんだ。

不意に、ぼくは、宇宙の真ん中に漂っている筏の上で

ひとりぼっちにされたのさ。

プレイボーイ(以降PB):で、どうなりました?

JL:最初はこう思ったさ。

ワーイ、万歳!

独身生活に戻ったんだもの。

ワーイ、だよ。

でも、ある日目が醒めて、考えたね。

こりゃなんだ?

おれは家に帰りたい!

でも、ヨーコは帰らせてくれなかったんだ。

(中略)

しょちゅう電話で話していて、ぼくは

「こんなのは嫌だ。ぼくはだめになりそうになっているんだ。

家に帰りたい。お願いだ」って言ってたよ。

でもヨーコは

「あなたにはまだ、家に帰る心の準備ができてないわ」

って言ったものさ。

PB:「心の準備ができていない」というのは

どういう意味だったんですか?

JL:ヨーコにはヨーコなりのやり方があるのさ。

他人にはわからないにしても。(後略)

PB:で、酒の瓶へ逆戻りですか?

JL:自分が感じていることを酒の瓶の中へ隠そうとしてただけさ。

狂っていただけなんだ。

18ヵ月続いた「失われた週末」だった。

あれほど酒を飲んだことはなかったね。

酒の瓶の中で溺れてやろうと思って、

芸能界の大酒飲みと付き合ってたよ。

PB:例えば?

JL:ハリー・ニルソン、ボビー・キーズ、キース・ムーン

といった連中だよ。

ぼくたちは自制できなかったんだ。

(中略)

まあ、とにかくひどいもんだった。

ぼくはこいつから逃げださなきゃならなかった。

(中略)

誰が先に死ぬか、といった調子だったんだ。

かわいそうに、キース(・ムーン)が先に死んだんだ。

PB:なぜそんな自滅を?

JL:ぼくについては、別居していたのが理由だった。

耐えられなかったんだ。

他の連中にもそれぞれ理由があって、

みんなで酒で溺れ死にしようじゃないかってことになったんだよ。

ぼくの立場からすれば、そのように見えたね。

(中略)

今あの時期のことを考えると嫌になるね。

自分からすすんで、大馬鹿者になったんだからな。

でも、いい教訓だったんだろうね。

ハリー・ニルソン Harry Nilssonと

ボビーキーズ Bobby Keysは

このアルバムにも参加していますが、もうひとり

キース・ムーン Keith Moonはいわずとしれた

ザ・フー The Whoのあのドラマーのことですね。

そしてリンゴ・スター Ringo Starrもこの飲み友だちだったらしく、

そのつながりでキースのソロアルバムにはリンゴも参加しています。

ジョンはここで、みんなそれぞれ問題があったと言っていますが、

ニルソンはあの、バッドフィンガー Badfingerをカバーした

Without YouがNo.1になってしまい、ソングライターとして、

歌手として、悩んでいたのでしょうかね。

02 2010年10月22日のA公園の木々の色づき

ミュージシャンの話が出たところで、このアルバムのブックレットは、

曲ごとに参加メンバーが明記されていますが、

その中からおなじみの何人かを紹介すると、

ギターのジェシ・エド・デイヴィス Jesse Ed Davis、

ベースのクラウス・フォアマン Kraus Voormann、

ドラムスのジム・ケルトナー Jim Keltner、

この3人はTr12以外のバンド演奏の全曲に参加、また

ピアノのニッキー・ホプキンス Nicky Hopkins

も2、5、10、12以外に参加しています。

フォアマンはあのREVOLVERのジャケットのデザインをした朋友、

ホプキンスはRevolutionに参加とビートルズ時代からの付き合い、

ケルトナーはスタジオミュージシャンの鏡ともいえる人、

デイヴィスは飲み友だちのひとりと、そして上記のニルソンとキーズ、

それにエルトン・ジョン Elton Johnという強力な助っ人を得て、

このアルバムはなんとか作り上げられ、それなりにヒットしました。

確かに、お店の人がおすすめしてくれたのも、今では分かります(笑)。

そして、仲間というのは、何にしてもいいものですね。

このアルバムの、僕が音楽的に気になる部分を2つ。

ひとつ。

このアルバムはファンクの影響が出ていますね。

影響は、軽微なものから本格的なものまで数曲で感じられ、

曲によっては完全なファンクというのもあります。

ジョンもポール・マッカートニー同様、周りで流行っていることを

黙って見過ごせない人だったのかもしれません(笑)。

ただ、ジョンのバンドはリズムがファンクになりきれていなくて、

特にドラムスがまっすぐ進んでいて曲も垂直に近い感じを受けます。

ドラムスとは、音と音の間の音がない部分のノリの違いが

リズム感の違いとしえ感じられるのではないかと思います。

喩えていうなら、フィールドアスレチックなどでよくある、

飛び石状に置かれた丸太を渡る際に、同じ時間をかけるにしても、

歩いて進むか、小走りで進むか、跳んで進むかの違いで、

同じ時間で進み同じタイミングで丸太を踏んだとしても、

途中の感覚はぜんぜん違って感じるし外からもそう見える。

やっぱり跳ねて進むのがファンクでしょうかね。

ということに、この5年間に音楽の趣味が広がって気づきました。

もうひとつ。

このアルバムには、ジョンにしては珍しく、

曲の中で一度しか出てこない部分がある曲が多いこと。

具体的には、Tr1、3、4、5、6、11と6曲あり、

Tr12がカバーのため、それが過半となっています。

試しにアルバムIMAGINEはそれが1曲もないですし、

ビートルズでもあまり多くはないので、これは異様ともえいます。

ヨーコさんと離れて、曲作りでもいろいろ悩んで迷って、

試行錯誤をしていたのかもしれないですね。

そして、シングルヒットしたTr2とTr7にはそれがないのも、

或いは、曲作りの何かを物語っているのかもしれません。

さて、聴いてゆきますか。

なお、このアルバムについてはちょっとした問題があって、

いつもの「プレイボーイ・インタビュー」にプラスして、

後に再編された「ジョンとヨーコ ラストインタビュー」

からも引用し紹介してゆきます。

またこのアルバムは、

「心の壁、愛の橋」という邦題も素晴らしくて好きですが、

曲の邦題もなかなかいいので、今回は、邦題がある曲については

邦題も記してゆきます。

なお、このアルバムの曲の作曲者は、

ジョン・レノンひとりが書いたもの以外のみ

曲名の下に明記しました、ご了承ください。

(All songs written by John Lennon except as noted)

03 快晴の陽光を浴びるススキ

Tr1:Going Down On Love

「愛を生き抜こう」

GB:いきなり襲ってくるパーカッションの響きが、

それまで僕が体験したことがないものだったので、

ジョンがこうきたかというのがまず意表を突かれました。

ジョンも張り切って歌っていて、最上ではないけど掴みはOKという、

アルバム1曲目としてはいい感じで始まっています。

Tr2:Whatever Gets You Thru The Night

「真夜中を突っ走れ」

JL:プロデューサーのジャック・ダグラスが言ったみたいに、

これはノベルティ・レコードだ。

ビートルズを解散してから作った曲で

ナンバー・ワンまでいったのはこの曲だけだ。

ミュージシャンのできはあまりよくないけど、

詞はなかなか気に入っている。

「イマジン」なんかよりはコマーシャルではあるけどね。

「イマジン」がナンバー・ワンになり、この曲が39位になるべきだ

というのがぼくの意見だ。

どうもその辺がわかんないね。そんなものさ。

GB:当時はまさに時代の人として君臨していた

エルトン・ジョンとの世紀のデュエットが実現。

これが売れないわけがなく、ジョンのソロ初のNo.1ヒットに。

ジョンはチャートにはそれほどこだわっていなかったのかな、

と思う反面、コメントでもそのことに触れているように、やはり

ショービズに生きていた以上、関心事ではあったのですね。

なお、ビートルズのメンバーがソロでビルボードでNo.1を

獲得したのは、ジョンが4人の中でいちばん遅かったのでした。

この曲はほんとに小難しいことは一切いらない、

とにかく楽しく乗って聴き通す、それだけの曲。

ただ、僕が最初に聴いた時は、ロックンロールにしては

まっすぐではなく少しうねっていると感じたのですが、

それもファンクの影響なのかなと今にして思います。

そして僕は当時、若くてとんがったロック野郎だったせいで、

これはジョンらしくないと思い、まあ好きかなくらいでしたが、

年を経るごとにだんだんと大好きになっていきました。

"Don't need a watch to waste your time"

というくだりはジョンらしく含蓄があっていいですし。

曲はジョンひとりが書いていますが、やはりヨーコさんと離れ、

そんな気分の毎日だったのかもしれません。

だけど酒が入って突っ走れたのかな・・・(笑)・・・

そしてなんといっても、この共演がきっかけとなり、

エルトンは自らのコンサートにジョンをゲストとして招き、

その会場にヨーコさんを招待していて仲直りのきっかけを作った

という話を語らないわけにはゆかないでしょうね。

その演奏は、エルトンのライヴ盤やレノンのボックスセットで

聴くことができますが、それはまたいつかの機会にでも。

それにしてもこの曲のエルトンの癖のある鼻についた歌い方、

♪ ほぅっみぃだぁ~りんかもんっ りっすんとぅめっ

僕は今でも、聴く度に真似て歌ってしまいます(笑)。

それと、Thruとスペルを省略形にしているポップなセンスも、

受けたのかもしれません。

Tr3:Old Dirt Road

枯れた道

(music by John Lennon, lyrics by John & Harry Nilsson)

JL:ハリー・ニルソンとぼくがいっしょに書いた。

単なるひとつの歌さ。

ほら、いっしょにウォッカの瓶にへばりついていたら、

いっしょになんかやってみようかなんて気になって

できちゃったっていう曲。

GB:できちゃった、の割にはとってもいい曲だけどなぁ(笑)。

クレジットを見ると、歌詞をハリー・ニルソンと共作し、

曲はジョンひとりが書いているようですが、

ジョンの曲のクレジットに、他人の名前が入るのは珍しいですね。

これはまさに秋にぴったりの一遍。

ぽわ~っというギターの音が妙に明るく温かい響きで、

枯れているというよりは、秋にぬくもりを求めて彷徨う感じかな。

Tr4:What You Got

JL:ヨーコのことを歌ってるんだ。

ものの価値は失って初めてわかるものだ。

GB:この曲はファンクチューンと言っていいですね。

リズムやギターののりが少し斜めに動いているのを感じます。

この曲は特に、歌い方が熱いというか声が割れて荒れていると感じて、

それも酒の影響だったのかな、凄いんだけど、でも、

「凄い」という言葉に含まれる良くない面も出ているような気もします。

なお、この曲の1回しか出てこない部分にこんな歌詞があって、

"Well it's Saturday night and I just gotta rip it up"

ROCK 'N' ROLLに収められているRip It Upの歌詞を

いただいているのが面白い。

R&Rは諸事情により録音の中断が余儀なくされたわけですが、

そこで久しぶりにその曲に接して歌詞を思い出したのかな。

ジョンはつくづく、行動が素直に曲に表れる人ですね(笑)。

Tr5:Bless You

果てしなき愛(ブレッス・ユー)

JL:この曲を書いた時、ぼくは震え上がっていた。

ヨーコからまたく離れて、

自分が必要な唯一のものを失った気分だった。

ミック・ジャガーはこの曲から

「ミス・ユー」を作ったんじゃないかと思う。

スタジオで、エンジニアがぼくにこう言った。

「テンポを早くしたらヒット・ソングになるのにね」

彼は正しかった。

「ミス・ユー」はぼくの曲を早くしたものじゃないか?

ぼくはミックのレコードの方が好きだ。

ミックのしたことには何の悪感情も持ってはいない。

ミックは無意識だったかもしれないし、

そうではなかったかもしれない。

でもミュージックはすべての人の所有物なんだ。

人が所有しているなんて考えるのは、

音楽出版社くらいのものさ。

GB:僕がこのインタビューを読んだのは中学生の頃で、

実はまだジョンはおろかビートルズも聴く前だったのですが、

この話はとても印象に残っていて、特にジョンが言う

(音楽は)人が所有していると考えるのは音楽出版社くらいのものさ、

というところに感動しました。

曲はジョンが説明する通りで、僕が何か言うものでもないかな。

でも、

♪あははぁ~ ふううううう~む

というハミングは、ローリング・ストーンズ The Rolling Stones

のMiss Youに、そうですね、そっくりと言っていいですかね。

Tr6:Scared

心のしとねは何処

GB:この曲のコメントについて説明します。

古いほうの本「プレイボーイ」では、

「ミックがいただいた」のはこの曲のこととして記されていますが、

新しいほうでは、前の曲Bless Youの話となっています。

おそらくジョンが思い出していたのは前の曲のことであって、

古い本は編集の手違いでそうなったのだと思います。

しかし、こちらには"Like a rolling stone"という歌詞があって、

ミック・ジャガー Mick Jaggerはもしかして、

このアルバムはジョンが自分にあてたメッセージだと思い、

2曲セットでMiss Youに仕立て上げたのかも(笑)。

あ、ちなみに僕はMiss You大好きですよ。

僕はこの曲の重さは高校生の頃はちょっと苦手でした。

A面最後がこれというのも、なんだか放り出されたように感じました。

ブラスのアレンジはマスル・ショールズを意識してますかね。

それにしても「しとね」、僕は当時国語辞典を引きました(笑)。

04 A公園の木々のトンネルの道も色づきはまばら

Tr7:#9 Dream

夢の夢

JL:書きなぐりの曲だ。

僕が見た夢を曲にしたんだ。

GB:この曲はだけど大好きですね。

シングルカットされ、なんだかできすぎた話ですが

ビルボード誌でそれこそ9位のヒットを記録。

今回のアルバムでは、Tr2とこれがヒットしたというのは、

ジョンにしてみれば「つまらない」曲がヒットしたわけですが、

その辺の一般聴衆との感覚のずれがあったのかもしれません。

もちろんヒットするからいい曲だ、ヒットしない曲こそいい曲だ、

僕はどちらにもくみしない、というかどちらもアリの人間ですが。

この曲を聴くと、薄紫に染まった朝焼け雲の上にいる気分になります。

夢を歌っていますが、"Seems so real to me"という部分が印象的。

サビの英語ではない謎の言葉も、Across The Universに続いて、

ジョンの言葉遊びの楽しさを感じます。

女声コーラスにはもちろんヨーコさんはいませんが、

その辺りもまた複雑な「失われた週末」を物語っています。

Tr8:Surprise, Surprise (Sweet Bird Of Paradox)

予期せぬ驚き

JL:ただのくだらない曲だよ。

GB:あらら身も蓋もない・・・

ユーモラスなギターの響きのイントロはファンクだけど、

歌が始まると普通のジョン・レノン節という感じですね。

鳥が出てくるのは鳥好きにはうれしいです(笑)。

ダブルトラックのヴォーカルが炸裂し熱さを強調しています。

でも、もう少しソフトに歌えば、もっと優しい響きの曲だったのに・・・

Tr9:Steel And Glass

鋼(はがね)のように、ガラスの如く

JL:何か辛辣な曲を書きたいと思ったが、

気分がさほどのらなかった。

でも音楽的には面白いものが盛りこめた。

GB:重々しく、ある意味このアルバムを表象する曲かな。

僕は後にHow Do You Sleep ?を聴き、これに似ていると思いました。

なお、こちらのほうが後ですが、僕はこちらを先に聴きました。

だからこれは、ジョン流のブルーズPart2という感じですかね。

そう思って今回のリマスター盤のヨーコさんの解説を読むと、

そのようなことが書いてありました。

ジョンが声を伸ばして苦しそうに歌うのも印象的ですが、

そのバックのストリングスがどこまで音が上っていくのと

聴きながら戸惑うくらいの緊迫感でジョンの心をなぞっています。

Tr10:Beef Jerky

GB:ビーフジャーキーはお酒のよいお伴(笑)。

この曲のクレジットには面白いことが書いてあります。

Guitars:Booker Table and the Maitre d's

ジョンは、ブッカーT&MG's Booker T. & MG'sのヒット曲

Green Onionsのような

インストゥルメンタルの聴きやすい曲を作りたかったのかな。

しかしこれもドラムスはまっすぐに進んでいて粘りがないですね。

いつも言いますが、僕は当時はLPをカセットテープに録音して

寝る前にかけて聴いていましたが、この曲は、Aメロの途中で

6拍子になるのが、半分眠い中で妙に気になりました。

賑やかな掛け声も、UFOのようなSEも当時は意味不明でした。

あ、今でも意味不明ですが、でも、妙なかたちで印象に残る

そんな曲ではあると思います。

それから、このアルバムは全体に、クラウスのベースの音が、

「ブンブン」と「ゴロンゴロン」の間という感じの

太くて丸い音で迫ってきます。

Tr11:Nobody Loves You (When You're Down And Out)

愛の不毛

JL:そうさ、タイトルがすべてを語っているよ。

ヨーコと離れていた期間のぼくがまさにこの通りだった。

ぼくはいつも、フランク・シナトラがこれを歌ったら

どうなるだろうって思うんだ。

理由はわからないけど、

これはいわゆるシナトラ・エスク(風)だよ。

彼ならきっと完全に歌いこなすだろう。

聞いてるかい、シナトラ君。

きいには何の意味もない曲以外のものが必要なんだ。

ほら、この曲をあげよう。

ホーンのアレンジからなにからみんな君のためにできてる。

だけど、お願いだからぼくにプロデュースしてくれ

なんて言わないでくれよ。

GB:ジョンの自信家ぶりがあふれるコメントですね。

Bメロがもがくようにたどたどしく歌っているけど、

全体として妙にすがすがしい響きの曲なのはどうしてかな。

この曲の味付け過剰は、僕は最初に聴いて思いました。

最初は静かに始まるので、そのまま進んでくれればよかったのに・・・

とはいえもちろん好きですし、僕は隠れた名曲だと思っていて、

アコースティックギター1本で歌うといい感じになるのではないかと。

曲名はエリック・クラプトン Eric Claptonも歌っている

ブルーズの名曲のタイトルをもじったものでしょう。

そして、この曲の歌詞にはこんなくだり

♪ Nobody sees you when you're on cloud 9

がありますが、ジョージ・ハリスン George Harrisonが

CLOUD NINEをリリースした際にこの歌詞を思い出し、

ジョージはそこからとったのかなと思ったのですが、

実はテンプテーションズ The Temptationsが60年代に

アルバムCLOUD NINE(記事はこちら)を出していて、

そこが大元であると分かりました。

まあ"cloud nine"は辞書にも載っている慣用句ですが、

テンプスのそれが、音楽マニアであったジョンやジョージの

頭にないなんてことは、考えてみれば逆に不自然ですからね。

こうして音楽のつながりを感じるのは、楽しいことですね。

Tr12:Ya Ya

(M.Robinson / L. Dorsey / C. L. Lewis)

JL:裁判の結果、契約上の義務でモリス・レヴィに書いた曲。

みっともない話で、なんでそんなことになったのかと後悔もしたけど、

事実は事実。

そうなってしまったんだから。

ジュリアンがドラムを叩き、ぼくはピアノに向かって

"Ya Ya"と歌った。

GB:先日のROCK 'N' ROLLの記事でも触れましたが、

ビートルズのCome Togetherが

チャック・ベリー Chuck BerryのYou Can't Catch Meの

盗作ではないかと問題になった結果、録音したもの。

ただ、ジョンは勘違いか何かで「書いた」と話していたようですが、

もちろん「歌った」でしょうね。

事実は事実と認めているジョンの潔さは人間としてほっとします。

ジュリアン・レノン Julian Lennonがドラムスということですが、

ヨーコさんと離れ、家族の絆が欲しかったのでしょうかね。

この曲を歌うことになったきっかけはきっかけとして、

ジョンらしい曲でアルバムが終わります。

恒例、Amazonでの2010年10月22日時点でのランキング、

国内盤10,757位、輸入盤が55,624位。

ちなみにボックスセットは国内盤322位、輸入盤925位と、

やはりまだ、買う人は箱で買っているようですね。

何度も言いますが、このアルバムは、

ジョンがヨーコさんと離れている時期に作られて

確かに重たい、孤独を感じる曲でありアルバムですが、でも、

聴いていてこちらがめいってしまうというほどではなく、

耐えられないほど深刻ということでもないと思うようになりました。

或いは、心を紛らせていたことがポジティヴな響きになったのか。

そしてジョンは意外とオプティミストであり、だめな人間であるかのように

歌の中で振舞ってはみても、芯はしっかりしている人間、

そんな感じがしてきました。

何よりエンターテイメントの中で生きていた人間なので、

自らの気持ちの暗い部分を曲に反映させてはいても、

聴く人には何か前向きなものを残したかったのでしょうね。

まあ、今となっては、ヨーコさんのもとに戻った事実を知って

聴いているので、その部分がそうさせるのかもしれません。

もうとつ、愛する人も大切だけど仲間も大切、ということも、

ジョンの話や出来あがった意外と前向きな音楽からも感じます。

だから、やっぱりこのアルバムは大好きですね。

ただ、良さが分かるのに、高校生には少し早かったかな(笑)。

05

最後に。

本日、2010年10月22日、

guitarbirdのBLOG「自然と音楽を愛する者」は

5周年を迎えました。

今までお読みいただいたみなさま、

ありがとうございます!

ここまで続けてこられたのは、

ひとえに読んでいただけるみなさまのおかげです。

5年というのはひとつの節目ともいえますが、

僕は今のところ今後も続けてゆくつもりですあり、

しかし感謝の気持ちはお伝えしたく、

長い記事の最後に隠れるように、あっさりとそのことに触れ、

これからも先に進ませていただきたいと思います。

しかし、5年という節目ではあるので、

今年はジョン・レノンのアルバムを

この日に記事にさせていただきました(笑)。

これからもよろしくお願いします。

追伸:ちなみに、毎年話していますが、

当時はまだBLOGのことがよく分からず、

翌日に誤ってその記事に上書きして違う記事としてしまったがために、

2005年10月22日の記事は、間抜けなことに、残っていないのです。

だから見かけ上は10月23日に始まったように見えますが、

勘違いではありません、ご了承ください(笑)。

2013年10月09日

MIND GAMES ジョン・レノン

01

MIND GAMES John Lennon

マインド・ゲームス(ヌートピア宣言) ジョン・レノン

10月9日はジョン・レノンの誕生日

今年で73歳、になっていたはず

ジョンおめでとう!

毎年ジョン・レノンのアルバムを記事にしていますが、

と思ったけど無理矢理ジョンにこじつけた年もあったっけ(笑)、

ともあれこの日は毎年、ジョンへの思いを記事にしています。

今年は素直にアルバムを取り上げます。

ジョン・レノンの、ビートルズ解散後の、

スタジオ録音の新曲が含まれたアルバムとしては4作目。

この前がライヴを含んだ変則的な2枚組でした。

このアルバムは、僕が中高生の頃は世間の評価があまり高くなく、

ジョン・レノンが好きな人だから聴ける、でも少々地味だ、

みたいな言われ方をしていました。

だから、と評論家のせいにしていますが(笑)、

僕はこのアルバム、二十歳を過ぎて、CDで初めて聴きました。

でも、初めて聴いて、こんなにもいいのは予想外でした。

つくづく、評論家の言うことを鵜呑みにしてはいけない、と・・・

まあ、その頃はもう僕の中でジョンへの信心みたいなものが

固まっていたので素直に受け入れられたのかもですが。

なんといっても曲がみな素晴らしい。

歌が基本の僕としてはすんなりと心の奥まで入ってきました。

ここでのジョンの音楽は楽観的な雰囲気、悪く言えば緩い。

ヨーコさんとの生活が刺激から安定に変わってきた

と感じていた時期なのかな。

しかし、皮肉にも、この後でジョンとヨーコは別居することになり、

ジョンは家を飛び出し、「失われた週末」が始まるのでした。

お互いに安定よりは刺激の人間だったのかもしれない。

このアルバムは、ギターのデヴィッド・スピノザ、

サックスのマイケル・ブレッカーそしておなじみジム・ケルトナー

といったニューヨークのミュージシャンを迎えて録音しています。

でも、このアルバムがいまいち評価が高くなかったのは、

ジョン・レノンにこのサウンドは合わないと感じた人が多かったのかな。

前作までは身内で固めたバンドらしいサウンドでしたが、

いきなりプロの音を身にまとって出て来たことに違和感があった。

しかも、ジョンの力唱型のヴォーカルスタイルが、

都会風のこじゃれた音に合わない感じもしないでもないし。

まあ、ジョンだって最新のサウンドには気持ちが動かされたでしょうし、

ニューヨークに移り住んでその音楽に刺激を受けないわけがない。

ジョンも、悪く言えば節操がないんだけど、やりたいと思ったことを

素直にやれる実行力があるのはさすがというか。

でも、ロックの魅力のひとつは、自分と異質なものを受け入れた上で

ぎこちなく表現することだから、このアルバムの違和感は、

すなわち、ロック本来の魅力だと言えるのではないか。

このアルバムは、だからこそ面白い。

音楽の世界においてあれだけのものを作り上げておきながら、

新たにぎこちないものを作ってしまったジョン・レノンという人が。

ポール・マッカートニーが自分の道を進んでいたのとは対照的。

でも、ジョンにとってはそうすることが自然だったのでしょう。

曲も、ヒットソングが並んでいるというよりは、

ちょっとしたスケッチ、しかし中身の濃いスケッチが

並んでいるといった趣きがあります。

曲はすべてジョン・レノンが作曲しています。

02 「心のゲーム」ハウ編

Tr1:Mind Games

この曲には例のジョン自身によるコメントがあります。

いつもの『プレイボーイ・インタビュー』から引用しますが、

引用者は適宜表記変更及び改行を施しています。

JL:この曲はもともと"Make Love Not War"と呼ばれていた。

でも今じゃもう口にできないほど陳腐な言葉になってしまった。

だから、僕は同じ意味のメッセージを別の言葉で書いたんだ。

"Mind games, mind guerrilla"ってね。

Imagineなんかと同じだよ。

これはいい演奏さ。

いつ聞いてもこのサウンドはいいな。

ぼくたちが60年代にずっと言い続けてきたこと

-ラヴ・アンド・ピースをその言葉を使わないで

表現しただけのことだ。

ラヴ・アンド・ピースなんてもうジョークになっちゃったものね。

GB:この曲は僕もほんとうに好きです。

ジョンの曲で好きな10曲を選ぶと必ず入るし、ジョンの歌の中でも

僕が何気なく口ずさむことが極めて多い1曲でもあります。

ジョンはサウンドがいいなと言っていますが、ほんとうにそう。

地平線を前にした暖かい日の夜明け、というイメージ、僕には。

まあそれはジャケットのイメージを引きずっているのですが。

イントロからずっと流れるジョンの短いスライド奏法のギターが、

まるで鐘の音のように鳴り響き続けている。

鐘の音は祈りの音、ジョンのメッセージが音でも巧く表されている。

"Love is the answer""Yes is the answer"というのは

ジョンがほんとうに訴えたかったことをこれ以上ないほど

簡潔にかつ深く表したくだりで感動します。

この曲について話し始めると優に記事ひとつになってしまうので、

続きはまたの機会ということで、次の曲に進みます。

Tr2:Tight A$

アメリカ移住を機にアメリカをおちょくってみた曲名。

"Tight as ..."と歌っていくのでこのA$は「アズ」と読むのでしょうけど、

僕は普段は日本語で「タイトエードル」と言ってしまう(笑)。

ジョンがファンキーな響きの音楽が好きだったことが分かる

ファンキーなギターの音が心地よい、これはスピノザかな。

そしてペダルスティールギターが気持ちよく鳴っている。

ギターの間奏もいい、いかにもプロの仕事という響きですね。

この曲のジョンのコメントは英語版に載っているので紹介します。

なお、英語版のものは以降も引用者が翻訳しています。

JL:ゴミ箱行きの曲さ。

こんな感じの曲をやってみたかっただけ。

テックス・メックスのサウンドだね、今ならありふれているけれど、

その頃はまだあまり多くの人がそれをやってはいなかったな。

GB:あ、そうですか・・・(笑)。

Tr3:Aisumasen (I'm Sorry)

「あいすません、ヨーコさぁん」

正しくは「あいすみません」でしょうけど、英語圏の人には

「みま」と続くのが発音しにくいのでしょうね。

むしろ「あいすんません」のほうが言いやすかったのでは。

でもそれだと日本語としてはちょっとおかしい。

単純に音に合わせて母音をひとつ削ったのかもしれない。

いずれにせよ完全な日本語ではないのは、

日本人がすぐそばにいたのにどうして、と思ってしまう。

ちょっとだけヨーコさんに抵抗したかったのかな(笑)。

まあ、気持ちは伝わるからいいんだけど。

ジョンがブルーズが好きなことが分かる、ジョン流に崩したブルーズ。

ピアノの「ポロロッン」という音がGodを彷彿とさせるのは、

早くもジョンは自分自身を茶化しているのか。

「ジョンの魂」の頃の苦悩から抜け出したということを

認めた上で世の中に言いたかったのかもしれない。

いずれにせよこの頃は心は穏やかだったようですね。

そして、ヨーコさんにすっかりひれ伏しているというか・・・

Mind Gamesにも「愛とは降伏することだ」という歌詞もあるし。

いややはなんとも、という感じもしないでもないですが。

Tr4:One Day (At A Time)

先ずは英語版からの引用。

JL:これは人生に対する考え方さ。

どのように生きてゆくかということ。

ファルセットで最後まで歌うのはヨーコのアイディアだ。

GB:この曲は好きみたいですね、というかいつものジョンらしい曲。

裏声で歌う抒情的な曲だけど、ジョンの歌い方には

切なさ、哀愁、虚しさ、といったものがほとんど感じられない。

だから切迫感を出すためにファルセットにしたら、と。

この曲は最初に聴いて、すごくいい曲だと思いました。

ところで、この曲が面白いのは、2番の2'18"の部分。

1番では"Good for you too"と歌うところに女声コーラスが被り、

2番でもそうなると思いきやジョンは"Good for us too"と歌い

コーラスはそのままなので歌とコーラスが違うことを言っている。

つくづく、突き詰めないで作った緩いアルバムだな、と。

でも、失敗だったら録り直すだろうに、そうしなかったのは、

間違うことが意図的だったのか、意図的に残したのか、それとも、

ヴォーカルがこれ以上いいのが録れなかったので仕方なく、か。

なんて考えるのは楽しい、だから緩い音楽もいい(笑)。

この曲はエルトン・ジョンがカヴァーしていますが、

むしろエルトンの色に合っているかもしれない。

Tr5:Bring On The Lucy (Freeda People)

レゲェが流行ってたんだな、ロックを席巻してたんだなって。

ジョン自身もこの後Do You Wanna Danceを録音するけれど、

面白いのは、ジョンの2曲とレッド・ツェッペリンのD'yer Ma'ker

「ジャメイカー」のサウンドプロダクションが似ていること。

ロックでレゲェ、まだまだ創生期で幅が狭かったのかな。

最初に話して呼びかけるのも、仲間意識を出そうとしているように感じる。

これもスライド奏法のギターが縦横無尽に駆け巡るのが気持ちいい。

ただ、この能天気ともいえる明るい曲の中で

"Stop killing!"と叫ぶのが、はっとさせられる。

でもこれも、型にはまらない平和のアピールと受け取れます。

"Lucy"って何、なんて野暮なことは言いっこなし(笑)。

ただ、もうジョンの後だけど、アフリカで発見された原人の化石に

"Lucy"と名付けられたので、今では僕はそれも思い出します。

Tr6:Nutopian International Anthem

このアルバムは最初は「ヌートピア宣言」と邦題がついていました。

ヌードみたい、とか、ヌートリアみたい、とか思いましたが(笑)、

今はその邦題は帯の復刻などでしか使われていないようです。

さて、この「曲」は6秒間の無音。

Wikipediaによれば、ヨーコさん曰く、その6秒の間に頭に

思い浮かんだ曲が「ヌートピア宣言」のテーマ曲なのだそうで。

うまいですね、だって、ヨーコさんの前衛芸術をジョンのアルバムに

違和感なく取り入れて「聴かせて」いるのだから。

しかしこれ、LPであればA面の最後だから、この「曲」が終わると

レコードの針が上がって円盤が止まるわけですが、僕は

CDで初めて聴いたので、ただ曲と曲の間が長いだけなのだと・・・

いや、CDを聴く前からこの「曲」が無音であるのは知っていたけれど、

なんとなく終わってしまっていました。

CDの弊害でしょうかね、でも仕方ない。

03 「心のゲーム」マーサ編

Tr7:Intuition

唸るというよりはうめき声のような強烈なベースから始まるこの曲、

どことなくフレンチポップのような響き、と僕はずっと思っていますが、

それがどうしてかは分からない。

確かに当時はミシェル・ポルナレフが流行っていたようだけど、

どうもこれは、影響を受けたというよりは、たまたまのような気が。

この曲もジョンの声は曲に対して多少重たすぎる気がするけれど、

内容が内容なだけに軽いポップスとはまた違う、そこがいいともいえる。

曲も、サビの最後"Intuition takes you anywhere"という部分が、

とってつけたように急に明るくなるのがジョンにしては珍しく

詰めが甘い気がするんだけど、でも時にはそういうのもいい。

なんせ「本能」で作っているのだし、基本の歌メロがとってもいいから。

「本能」という曲をジョンが作ったのは、やっぱり、と思ったものです。

引用した部分の歌詞も含蓄があってジョンらしい。

この曲では高音がためらいながら踊るピアノソロがよくて、

どの曲にも演奏で聴きどころがあるのがさすがはプロの仕事。

1曲目の次に僕がこの中で好きな曲はこれですね。

Tr8:Out The Blue

この曲も英語版から。

JL:これまたただのラヴソングさ、何も意味はない。

GB:でも、ただのラヴソングもまたいいじゃないですか(笑)。

これは「突然に」という意味ですが、普通は"of"が入るようで、

ジョンへのインタビュアーも"Of"を入れてジョンに聞いています。

僕がこれをCDで初めて聴いた頃ちょうどデビー・ギブソンが

Out Of The Blueをヒットさせてもいましたが、ということは、

"of"を抜くのはジョン独自の表現なのかもしれない。

この曲は、ジョンに余裕がない時に録音すると

もっと切迫感があって「名曲度」が上がったかもしれない。

惜しいというか、でもそう感じさせるところがこのアルバムの

作りが緩い、ということなのでしょう。

そうなんです、ジョンの音楽は、聴き手がいろいろ思うことがある、

つけいる隙があるからこそいいのだと思います。

もちろん僕は、ジョンもポールもどちらも好き。

僕は、こういう音楽が好き、というよりは、個性を楽しむほうだから。

この曲は低音を微妙に歪ませたピアノソロが刺さるようで印象的。

"Like a U.F.O. you came to me"というくだり、当時UFOが

流行っていたようで、それを見逃さないのはさすがにジョン。

Tr9:Only People

この曲にもジョンの言葉が。

JL:これはひとつの歌としては失敗作だね。

僕はいいラインを思いついたけど、

それをまともな形にするだけの言葉が思いつかなかった。

GB:そういわれればこの曲には強引さがありますね。

言っていることも(バカみたいに)シンプルな言葉だし。

ジョンのヴォーカルも強すぎる、力がこもり過ぎているし。

ただ、1作目2作目にはない無邪気にはほっとするものがあります。

ところで、このアルバムはベースが目立つ曲が多くて、

そこも僕が大好きな部分ですね。

Tr10:I Know (I Know)

ジョンの言葉。

JL:これまた何もない曲さ。

GB:先ほどからジョンの言葉を読んでいると、このアルバムは

1曲目と4曲目以外はあまり気に入っていないのかな。

緩いのがいい、と僕はほんとうにそう思うんだけど、でも

ジョンとしてはほんとうはもっとしゃきっとしたかったのかな。

僕のようなことをいうと怒られるかもしれない・・・

イントロのギターがI've Got A Feelingと同じ。

ジョンはよほど気に入ったフレーズなのでしょうね。

歌詞には"It's getting better all the time"などと出てくるし、

何もない割には聴きどころがある曲。

雰囲気的にはカントリーっぽさがあります。

ところで、このアルバムは()がついた曲が多いですね。

言いたいことをうまくまとめ切れなかったのかもしれない。

Tr11:You Are Here

ジョンの言葉がもう1曲。

JL:バラードの伝統にのっとりつつラテン風にやってみた曲。

GB:優しい曲が続く。

スライドギターがいい。

ラテン風にやってみた、というからには、やっぱりジョンは

音楽に対してセンスが鋭敏で、かつ自分でもやってみよう

という意気が強かったことがあらためて分かります。

それにしても、ジョンの優しい曲が持つ人の心を包み込むような

感触は、ほんと、ジョン・レノンが好きでよかったなあ、と。

歌詞に"Tokio"と出てくるのは無条件でうれしい(笑)。

Tr12:Meat City

僕がいつもいう「ロックの照れ隠し」

前の曲で優しさを見せてしまったところで

威勢のいい曲で大見得を切ってしまう。

いきなり"Well"と大声で叫んで叫ばれたからには。

ちなみに"Well"はジョンの歌の中での口癖ですね。

ファンキーなロックンロールをアルバム最後に持ってきました。

でもこの曲は最初、ジョンもこんな曲をやるんだと少々驚きました。

音楽的にもこのファンキーさに驚かされたのですが、それ以上に

なんというか、品がないですよね、「肉の街」なんて。

品がないというか、ジョンは食べ物に対しては妙にストイックだけど、

でもこれは欲望を包み隠さず、不意に表れてしまっている感じが。

でも、『マジカル・ミステリー・ツアー』でスコップを持って

食べ物をテーブルに「くべる」給仕をやっていたのはジョンだった。

でもそれはポールのアイディアで、ジョンは食べることに対して

ストイックだからこそあのシーンが印象に残ったのでしょう。

映画『フェリーニのローマ』の最初の部分で、とにかく食べる

シーンがあって、それも思い出した。

それはともかく、AメロからBメロに移る辺りのリズムが崩れるのは

ジョンの仲間だけではできなかったのではないか、という

最後までプロの技を聴かせてくれるアルバム。

ギターの音が不自然に硬いのも生々しい。

"People are dancing like there's no tomorrow"

というくだりもやっぱりジョン・レノンらしくて素晴らしい。

なんだかんだで爽快な気分にさせられる曲で終わります。

あらためてじっくりと聴くと、歌詞がとにかく素晴らしい。

歌詞については、ポピュラー音楽の世界ではいまだに、

ジョン・レノンに並び称される人はいないと思います。

ここまで書いてきてこういうのもなんですが、

僕はやっぱり「あばたもえくぼ」という人間かな。

断っておきますが、僕がここで書いたことはすべて、

自分の気持ちには正直に書いています。

ほんとうに大好きですよ、このアルバムは。

でも、ジョン・レノンが特に好きではない人がこれを聴くと

果たしてどう感じらるのか、書いていて急に気になってきました。

音楽に人の意見は関係な、自分の好き嫌いでいいのでしょうけど、

しかし一方、人と音楽の話をするのも楽しいわけで。

でも、そう思わせる作品を作ってしまったジョン・レノンこそが

人がどう思うかを割と気にしていたのかもしれない、と

インタビューを読む度に思いますね。

さて、今年はなんとか間に合ったという感じです。

もっとも、時差があるので、英国や米国の時間では、

まだまだ余裕で10月9日ですが(笑)。

さて、最後は「心のゲーム」ポーラ編。

でも、IMAGINEのジャケットのようになってしまいました(笑)。

04

MIND GAMES John Lennon

マインド・ゲームス(ヌートピア宣言) ジョン・レノン

10月9日はジョン・レノンの誕生日

今年で73歳、になっていたはず

ジョンおめでとう!

毎年ジョン・レノンのアルバムを記事にしていますが、

と思ったけど無理矢理ジョンにこじつけた年もあったっけ(笑)、

ともあれこの日は毎年、ジョンへの思いを記事にしています。

今年は素直にアルバムを取り上げます。

ジョン・レノンの、ビートルズ解散後の、

スタジオ録音の新曲が含まれたアルバムとしては4作目。

この前がライヴを含んだ変則的な2枚組でした。

このアルバムは、僕が中高生の頃は世間の評価があまり高くなく、

ジョン・レノンが好きな人だから聴ける、でも少々地味だ、

みたいな言われ方をしていました。

だから、と評論家のせいにしていますが(笑)、

僕はこのアルバム、二十歳を過ぎて、CDで初めて聴きました。

でも、初めて聴いて、こんなにもいいのは予想外でした。

つくづく、評論家の言うことを鵜呑みにしてはいけない、と・・・

まあ、その頃はもう僕の中でジョンへの信心みたいなものが

固まっていたので素直に受け入れられたのかもですが。

なんといっても曲がみな素晴らしい。

歌が基本の僕としてはすんなりと心の奥まで入ってきました。

ここでのジョンの音楽は楽観的な雰囲気、悪く言えば緩い。

ヨーコさんとの生活が刺激から安定に変わってきた

と感じていた時期なのかな。

しかし、皮肉にも、この後でジョンとヨーコは別居することになり、

ジョンは家を飛び出し、「失われた週末」が始まるのでした。

お互いに安定よりは刺激の人間だったのかもしれない。