2014年04月26日

明日に架ける橋 サイモンとガーファンクル

01

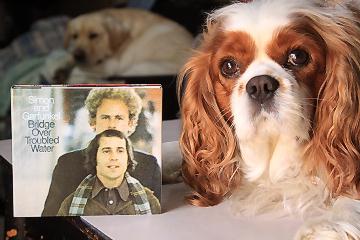

BRIDGE OVER TROUBLED WATER

Simon & Garfunkel

明日に架ける橋 サイモン&ガーファンクル (1970)

サイモン&ガーファンクルの歴史に残る名盤

「明日に架ける橋」の40周年記念盤がリリースされました。

CD2枚とDVDの3枚組で、Disc1にはアルバム本編が、

Disc2には1969年のライヴ音源が収録されています。

最近はこうしたおやじロッカー狙いの商品が増えましたね。

まあそれに乗せられてうれしいクチなので文句は言わないですが。

それから僕はへそ曲がりだから自分のことを「おやじロッカー」の

一員だとも思っていないんですが、それは身の程知らずかな(笑)。

ともあれそれが出たのを機に、BLOGを始めてからずっと記事に

しようと思っていたこのアルバムをついに取り上げることにしました。

僕がビートルズをこれほどまでに好きになったのは

サイモン&ガーファンクルのおかげかもしれない。

おかげとは言い過ぎかな、でも僕がビートルズを聴き始めた頃、

S&Gが再結成コンサートを行い、そのライヴ盤が発売され、

来日公演も行われ、S&Gが世の中で盛り上がっていました。

中学のクラスでもLPを買った人が持ってきて周りの何人かで話が

盛り上がっていたほどにちょっとした社会現象となっていたくらいで、

おそらく当時の日本において瞬間的にはビートルズよりは

S&Gのほうが人気があったのではないかと思っていました。

当時の僕はまだほんとうにビートルズとそのメンバーしか聴いておらず、

へそ曲がりの僕は、S&Gなんてどこがいいんだろうと話に加わらず、

いつか見返してやると意味不明の復讐心を抱きながらビートルズ愛に

燃えてその道を突き進んだ、というわけです。

そのブームはライヴ盤とツアーだけで終息しましたが、そのおかげで

日本では一時的ではなくずっと人気があったことがだんだんと分かり、

高校生の頃には少し興味が出てきました。

しかしまだ高校時代には聴くまでには至りませんでした。

僕がS&Gを聴くようになったのは、高校卒業後、バングルスが

Hazy Shade Of Winter「冬の散歩道」をカバーし大ヒットさせたのを

聴いて気に入ったからでした。

若くてとんがったロック野郎だった僕はそのカッコよさに打たれ、

S&Gって意外とロックなんだって感じました。

カバー曲というのは若い世代には意味があるものなのですね。

だから聴き始めたのはもう二十歳ぎりぎりだったわけで、だけど

その割にはもっと昔からの付き合いであるように感じているのは、

彼らが有名であり曲が覚えやすいからだと思います。

S&Gとカーペンターズ、ビリー・ジョエル、スティーヴィー・ワンダーは

日本における「洋楽」という言葉の代名詞だと僕は思っています。

もちろんビートルズもですがビートルズはビートルズだと思うから(笑)、

洋楽となるとその4者かな、あ、でもやっぱりビートルズも入れて5者。

なぜかというと、その4者については僕が洋楽を聴くようになる前から

テレビやラジオなどで聴き知っていた曲があったからで、音楽好きの

枠を超えて膾炙していてマニア性も薄いと思うからです。

ただそれなら僕より若い世代の人たちには違うのかなと一瞬思うけど、

でもそれらは多分今の若い人の間でも、1970年代までの洋楽の

イメージと結びついているのではないかと思います、思いたいです。

S&Gでいえば僕は、橋、コンドル、セシリア、サイレンス、スカボロー、

これら5曲については、自らの意志で彼らの音楽を初めて聴いた時

「この曲聞いたことある」と思い、タイトルと曲が結びついたのでした。

他の4者についても複数の曲をそうして聞き知っていました。

今回の記事のタイトルにおいてアルバム名を邦題にしているのと

サイモン「と」ガーファンクルとわざわざ書いているのは、そうした

「洋楽」という意識があってのことなのでした。

S&Gにはもうひとつ僕が常日頃思っていることがあります。

「自然が好きで音楽が好きな人はS&Gが好きな人が異様に多い」

僕の鳥の師匠がS&Gの再結成の後楽園球場公演に行った人で、

僕が車に乗せてもらって道東巡りをした時はずっとS&G再結成の

セントラル・パーク・コンサートが流れていました。

その際に師匠の知り合い何人かの家に寄って上らせてもらったところ、

音楽好きの僕はその家にステレオを見つけるとその人がどんな

音楽を聴いているかをチェックしていたのですが、その時は数人、

例外なくすべての人の家にS&GのCDがありました。

最後のほうになるともうきっとあるだろうと確信すら持てました。

その師匠はビートルズ世代より少し下ですがでも若い頃は

周りがビートルズばかり聴いているので自分は反発して

S&Gを聴くようになったと話してくれました。

そこで僕が、僕の中学時代はビートルズよりS&Gのほうが人気があった

と話すと、へえ面白いねと言っていたのを思い出します。

ともあれS&Gはやはり生ギターを中心としたサウンドが自然趣向の

人の心には合うのかもしれない、納得はできますね。

少なくとも破壊的な音楽じゃないですし。

そしてもちろん歌として素晴らしいから。

肝心のアルバムについてまだ触れていませんでした。

ひとことで言うと「S&G版音楽展示会」といった趣で、彼らの、

とりわけポール・サイモンの音楽の幅の広さや懐の深さを感じ、

また、それを表現しきれるまでに成長した姿を見ることができます。

それについて詳しくは曲ごとに触れてゆきます。

アート・ガーファンクルも最高の歌を聴かせてくれますね。

ほんとに「本業」に力が入っていなかったのかという感じですが、

でも彼は才気の人だからかえってそれくらい思い詰めないほうが

よかったのかもしれないですね。

これはS&Gの最後のアルバムとなってしまったわけですが、当時は

アートが俳優業などに精力を注いだ結果ポールを放っておくようになり、

ポールの不満が募っていたということで、後に触れますが

実際にそうした内容の曲があるのも興味深いです。

そして結局それが2人が別々の道を歩む決め手となった。

録音は1969年の秋までに終わっていたのが、諸事情により延びて

Decadeが変わった1970年にようやくリリースに至ったとのこと。

ビートルズも69年に実質上最後のアルバムであるABBEY ROADを、

なんとかビートルズとして作り上げて終わりましたが、本作とともに、

ひとつの時代の終わりを象徴していた意義深いアルバムでしょうね。

奇しくもどちらも音楽的に幅を広げつつバンドの色で覆っただけなのに、

結果として散漫という印象を与えない素晴らしい出来栄えになったのは

興味深い点ですね。

またこれらは逆境も人の力になり得るということを証明しているわけで、

そこは僕も励みにして見習いたいと今は強く思っています。

なお、作曲者は明示していないものはすべてポール・サイモンです。

(all songs written by Paul Simon except as noted)

02 40周年記念盤を開くと・・・あっ2人の髪が(以下略)

Tr1=A1:Bridge Over Troubled Water

この曲はおそらく日本で最も有名な洋楽の曲のひとつでしょうね。

音楽を聴く人でこの曲を知らない人っているのかな、想像できない。

公務員試験の一般教養問題に出すべきだと思うくらい(笑)。

まあ若い人ならいるでしょうけどいずれは知ることになるはずです。

曲については僕が言うべきこともないですね、真の名曲。

しかしそれでは話にならないのでひとつだけ、この曲はソウル系の

アーティストによるカバーがとっても多いんですがなるほどこの曲、

ゴスペルの要素が、ある、とは言わないけど感じさせるもので、

それは人間の荘厳さを歌っているところでつながっているのでしょうね。

これだけ真に感動する曲があるなんて感謝ですね。

札幌ドーム公演のアーティも声を出しきってまさに熱唱していて、

会場もそしてきっと本人もポールも大感動の渦に巻き込まれました。

Tr2=A2:El Condor Pasa (If I Could)

(D.A.Robles - J.Milchberg - English Lyrics by P. Simon)

(Arranged by J. Milchberg)

この曲は小学生の頃から誰のなんという曲か知っていました。

もちろん当時は「コンドルは飛んでゆく」という邦題ですが。

南米のフォルクローレの要素を採り入れ・・・とこれも

いまさら僕が説明する必要もないか。

"I'd rather be a sparrow than a snail"

「僕はカタツムリよりはスズメになりたい」

「僕はAよりBのほうがいい」と連綿と綴ってゆく歌詞ですが、

実はどちらでも不十分であることが伝わってきます。

"I'd rather feel the earth beneath my feet"

結局は人間でいたい、人間であらなければならない。

僕はカタツムリを見るとこの曲が頭に浮かんできます。

スズメを見ても思い出さないのに不思議ですね(笑)。

この曲を聴くと絶滅に瀕しているカリフォルニアコンドルがそして

他のコンドルも、どうか絶滅しませんようにと心の中で祈ります。

この曲はポールが歌っていますがどことなく頼りない声で、

だけどこの曲はそれがとってもいい味を出していると思います。

Tr3=A3:Cecillia

ポール・サイモンは背が低いことへのコンプレックスが強い人だなと

この曲の歌詞を読んで感じました。

ここでは直接的には背が低いことは歌われていないですが、

でもポールの表現の原動力は背の低さにあるのかな、と。

相方が背が高くて歌が上手い人なだけ余計に。

エスニックな要素を感じる強いリズム感を持った曲ですが

彼らが、というかポールが早い頃からエスニック的要素に着目して

自らの曲に採り入れようとしていたことが推察され、その点においても

彼らの存在感が今でも薄まっていない部分ではないかと思います。

それにしてもこれは歌うと気持ちがいい曲。

Tr4=A4:Keep The Customer Satisfied

強烈なシャッフルに乗ったソフトな演奏でぐいぐいと引っ張る曲。

ブラスも入ってポールのソウル好きも垣間見えます。

僕はこの曲で"shoeshine"が靴磨きであると覚えましたが、

東京にいた大学生の頃に上野駅や新宿駅に靴磨きの人がいて、

僕はそれを見るとこの曲が頭の中に浮かんできました。

今は(こちらでは)もう見ないのでそれが懐かしい。

Tr5=A5:So Long, Frank Lloyd Wright

音楽を聴いているといろんなことを学びますよね。

これは亡くなったフランク・ロイド・ライトに捧げる曲で、

僕がF・L・ライトを知ったのはもちろんというかこの曲を聴いたから。

昨年東京に行った際に「上野西洋美術館を世界遺産に」

というのぼりを上野界隈でたくさん見ましたが、その建物は

ライト、ではなくル・コルビジェでしたね・・・

でも僕はそののぼりを見るとこの曲が頭に浮かんでいまいた。

さっきから東京でこの曲が浮かぶ話ばかりですが、でも、

ニューヨークと東京の類似性みたいなものを感じているのかも。

て僕はニューヨークは行ったことないですけどね(笑)。

僕は街歩きや街の写真も(ほんとうは)好きなのですが、

そんな自分を確認する曲でもあります。

この曲はボサノヴァ風ですね、でもどこかもの悲しい。

03 最近お気に入りの被写体がかたつむり

Tr6=A6:The Boxer

これはアルバムに先んじてシングルで大ヒットしましたが、

当時はまだシングルとアルバムは分けていた頃あり、

だいぶ後からこの曲が収録されたのは曲が足りなかったのかな。

なんて邪推もしてしまいますね、単に入れたかったのでしょうけど。

世の中には嘘であってほしいことがあまりにも多すぎる現実に

どうすることもできないでもがく姿が身につまされます。

この曲はギターで弾けるようになりたいと20年も前から思い続け・・・

この曲にもまた恋愛にまつわる個人的な話があるのですが、

もちろんここでは話しません(笑)。

Tr7=B2:Baby Driver

彼らは本質的にロックンローラーなんだってこれを聴いて思いました。

このドライヴ感とグルーヴ感はある意味意表をついていて、

旧来のファンが拒否反応を起こさないかなと心配したくらい。

車かバイクのSEも入っていてやかましいかもしれないし。

ただ静かな音楽を好きな人だってたまにはノリたいでしょうから、

こういう曲もあっていいのだと思います。

あ、僕はもちろん大好きですよ。

ああそれからこの歌詞を読んでポールはちょっとエッチな人だな

と思ったことも付け加えておきます(笑)。

エロではなくエッチ、そこが味噌です。

Tr8=B3:The Only Living Boy In New York

「ニューヨークでひとりぼっちで生きている男」つまりポールのこと。

これはアートへのあてこすりの曲のひとつ。

曲の中で"Tom"と呼びかけていますが、これはS&Gの前身の名前が

トム&ジェリーだった、つまりかなり直接的な間接表現です(笑)。

僕はこの曲を初めて聴いた時から大好きで、なんというのかな、

虚しいというか切ないというか、やるせない気持ちをよく表していて、

僕はそういう曲にはすぐに同情を覚えて近しく感じる人間です。

そんな曲だからコンサートではやらないだろうと思っていたところ、

札幌ドーム公演でなんとこの曲を演奏してもう感激。

ほとんど涙目で聴いて一緒に口ずさむことができないくらいでした。

この曲を演奏したのはポールとアーティが関係を修復して

大人の関係になったことを宣言したかったからかなと思い、

そう思うと余計に胸にしみてきました。

音楽聴きなら誰でも、大好きなアーティストの中に、ヒット曲でもない

あまり知られていないけど異様に大好きな曲があるものでしょうけど

僕にとってS&Gのそれがこの曲です。

最後のコーラスも傷口を湧き水で洗うかのようにしみてきます。

Tr9=B4:Why Don't You Write Me

カリプソのこれは「どうして手紙を書かないの?」

恨み節はまだ続きます。

というかよくよく考えるとB面の後半はみなそうですね。

そういえばヘヴィメタル好きの僕の友だちがS&Gが大嫌いで

理由を尋ねると「女々しいから」と言われました・・・

すいませんこれは友だちが言ったその通りのことを書いていますが、

ううん、そうきたか、と・・・

レゲェも後に大流行しますが、1970年ということはやはり

ポールの先取性がうかがい知れますね。

これもポールの頼りなげな歌声がいい。

このアルバムにいい曲が多いのは、ポールがコンプレックスを

原動力にして表現していることから、アーティがいないという

いわば逆境に身を置かされたからかなと思いました。

Tr10=B5:Bye Bye Love

(F.Bryant - B.Bryant)

敬愛するエヴァリー・ブラザースのカバーでライヴ録音。

普通のアルバムにライヴを入れるのは、やはり曲が足りなかった、

と思ってしまう・・・タイトルもまたまた恨み節だし。

だけどこのアルバムの魔法は、そんなことはまったく関係なしに

素晴らしく響いてきます。

会場の手拍子がわざと大きくミックスされていて、ともすれば

ヴォーカルより大きいのですが、それもサウンドとして効果的。

だけど会場のこの一体感はいいなぁ。

エレクトリック・ギターも何か変わったぶつぶつした音を出しています。

カントリーっぽいこれは曲自体も切ない系に響いてきて大好きですが。

なお、ボックスセットOLD FRIENDSにはこの曲のスタジオヴァージョン

が入っていますが、でもこれはこっちのほうがいいな。

Tr11:Song For The Asking

アルバムの最後もポールのアーティへのあてこすり。

まるでライヴであるかのように前の曲の拍手の中からフェイドインし、

訥々としかし怨念深く歌うポールの姿は或る意味恐いですね。

ライヴからつながっているのはほんとはアーティともっとライヴをしたい

という思いだったのかもしれない。

怨念の割には曲があっさりと終わってほっとしますが、少し経って

後に残されたものが大きくずっと尾を引いていることを感じます。

最後なんだなぁ。

今はこれが最後と知ってこう書いていますが、でも当時の人も

これを聴いて何かが終わるのを感じたのではないかと思います。

リンクはともに国内盤、

左がこの40周年記念盤DVD付き、右が通常盤です。

40周年記念盤のDisc2のライヴは、1969年の秋、

このアルバムの収録が終わって一応はポールとアーティが

一時的に仲直りをしてアメリカをツアーで回ったいわば

彼らの最後のツアーからのライヴ音源ということです。

当然のことながらこのアルバムの曲ばかりではなく、

彼らの名曲がたくさん聴けてなかなかいいライヴです。

2人もプロだから一応は普通にやっている様子も感じますし。

サイモン&ガーファンクルってロックなのかな。

確か国内盤LPの帯には「フォーク」と書いてあった。

中学時代、周りがみんなS&Gで僕だけビートルズだった頃、

僕は帯のその文字を見て「へっ、フォークかい」と思いました。

今だから言いますが当時はとんでもなく生意気な奴で

それは当然のことながら侮蔑の感情が含まれていました。

でも、大学時代になって彼らを真剣に好きになってからは

「フォークと言い切るのはちょっと違うんじゃないか」

と思うようになっていました。

まったくもって自分勝手な奴ですね(笑)。

でも、いろいろな音楽に挑戦しそれを自分の色で表現しようと

前進を続けていた姿勢は、間違いなくロックだと思います。

記事にするのに久し振りに何度も聴いたけど、

やっぱり素晴らしいアルバムで感動しますね。

こういうアルバムが世の中に存在することのよろこびを感じます。

BRIDGE OVER TROUBLED WATER

Simon & Garfunkel

明日に架ける橋 サイモン&ガーファンクル (1970)

サイモン&ガーファンクルの歴史に残る名盤

「明日に架ける橋」の40周年記念盤がリリースされました。

CD2枚とDVDの3枚組で、Disc1にはアルバム本編が、

Disc2には1969年のライヴ音源が収録されています。

最近はこうしたおやじロッカー狙いの商品が増えましたね。

まあそれに乗せられてうれしいクチなので文句は言わないですが。

それから僕はへそ曲がりだから自分のことを「おやじロッカー」の

一員だとも思っていないんですが、それは身の程知らずかな(笑)。

ともあれそれが出たのを機に、BLOGを始めてからずっと記事に

しようと思っていたこのアルバムをついに取り上げることにしました。

僕がビートルズをこれほどまでに好きになったのは

サイモン&ガーファンクルのおかげかもしれない。

おかげとは言い過ぎかな、でも僕がビートルズを聴き始めた頃、

S&Gが再結成コンサートを行い、そのライヴ盤が発売され、

来日公演も行われ、S&Gが世の中で盛り上がっていました。

中学のクラスでもLPを買った人が持ってきて周りの何人かで話が

盛り上がっていたほどにちょっとした社会現象となっていたくらいで、

おそらく当時の日本において瞬間的にはビートルズよりは

S&Gのほうが人気があったのではないかと思っていました。

当時の僕はまだほんとうにビートルズとそのメンバーしか聴いておらず、

へそ曲がりの僕は、S&Gなんてどこがいいんだろうと話に加わらず、

いつか見返してやると意味不明の復讐心を抱きながらビートルズ愛に

燃えてその道を突き進んだ、というわけです。

そのブームはライヴ盤とツアーだけで終息しましたが、そのおかげで

日本では一時的ではなくずっと人気があったことがだんだんと分かり、

高校生の頃には少し興味が出てきました。

しかしまだ高校時代には聴くまでには至りませんでした。

僕がS&Gを聴くようになったのは、高校卒業後、バングルスが

Hazy Shade Of Winter「冬の散歩道」をカバーし大ヒットさせたのを

聴いて気に入ったからでした。

若くてとんがったロック野郎だった僕はそのカッコよさに打たれ、

S&Gって意外とロックなんだって感じました。

カバー曲というのは若い世代には意味があるものなのですね。

だから聴き始めたのはもう二十歳ぎりぎりだったわけで、だけど

その割にはもっと昔からの付き合いであるように感じているのは、

彼らが有名であり曲が覚えやすいからだと思います。

S&Gとカーペンターズ、ビリー・ジョエル、スティーヴィー・ワンダーは

日本における「洋楽」という言葉の代名詞だと僕は思っています。

もちろんビートルズもですがビートルズはビートルズだと思うから(笑)、

洋楽となるとその4者かな、あ、でもやっぱりビートルズも入れて5者。

なぜかというと、その4者については僕が洋楽を聴くようになる前から

テレビやラジオなどで聴き知っていた曲があったからで、音楽好きの

枠を超えて膾炙していてマニア性も薄いと思うからです。

ただそれなら僕より若い世代の人たちには違うのかなと一瞬思うけど、

でもそれらは多分今の若い人の間でも、1970年代までの洋楽の

イメージと結びついているのではないかと思います、思いたいです。

S&Gでいえば僕は、橋、コンドル、セシリア、サイレンス、スカボロー、

これら5曲については、自らの意志で彼らの音楽を初めて聴いた時

「この曲聞いたことある」と思い、タイトルと曲が結びついたのでした。

他の4者についても複数の曲をそうして聞き知っていました。

今回の記事のタイトルにおいてアルバム名を邦題にしているのと

サイモン「と」ガーファンクルとわざわざ書いているのは、そうした

「洋楽」という意識があってのことなのでした。

S&Gにはもうひとつ僕が常日頃思っていることがあります。

「自然が好きで音楽が好きな人はS&Gが好きな人が異様に多い」

僕の鳥の師匠がS&Gの再結成の後楽園球場公演に行った人で、

僕が車に乗せてもらって道東巡りをした時はずっとS&G再結成の

セントラル・パーク・コンサートが流れていました。

その際に師匠の知り合い何人かの家に寄って上らせてもらったところ、

音楽好きの僕はその家にステレオを見つけるとその人がどんな

音楽を聴いているかをチェックしていたのですが、その時は数人、

例外なくすべての人の家にS&GのCDがありました。

最後のほうになるともうきっとあるだろうと確信すら持てました。

その師匠はビートルズ世代より少し下ですがでも若い頃は

周りがビートルズばかり聴いているので自分は反発して

S&Gを聴くようになったと話してくれました。

そこで僕が、僕の中学時代はビートルズよりS&Gのほうが人気があった

と話すと、へえ面白いねと言っていたのを思い出します。

ともあれS&Gはやはり生ギターを中心としたサウンドが自然趣向の

人の心には合うのかもしれない、納得はできますね。

少なくとも破壊的な音楽じゃないですし。

そしてもちろん歌として素晴らしいから。

肝心のアルバムについてまだ触れていませんでした。

ひとことで言うと「S&G版音楽展示会」といった趣で、彼らの、

とりわけポール・サイモンの音楽の幅の広さや懐の深さを感じ、

また、それを表現しきれるまでに成長した姿を見ることができます。

それについて詳しくは曲ごとに触れてゆきます。

アート・ガーファンクルも最高の歌を聴かせてくれますね。

ほんとに「本業」に力が入っていなかったのかという感じですが、

でも彼は才気の人だからかえってそれくらい思い詰めないほうが

よかったのかもしれないですね。

これはS&Gの最後のアルバムとなってしまったわけですが、当時は

アートが俳優業などに精力を注いだ結果ポールを放っておくようになり、

ポールの不満が募っていたということで、後に触れますが

実際にそうした内容の曲があるのも興味深いです。

そして結局それが2人が別々の道を歩む決め手となった。

録音は1969年の秋までに終わっていたのが、諸事情により延びて

Decadeが変わった1970年にようやくリリースに至ったとのこと。

ビートルズも69年に実質上最後のアルバムであるABBEY ROADを、

なんとかビートルズとして作り上げて終わりましたが、本作とともに、

ひとつの時代の終わりを象徴していた意義深いアルバムでしょうね。

奇しくもどちらも音楽的に幅を広げつつバンドの色で覆っただけなのに、

結果として散漫という印象を与えない素晴らしい出来栄えになったのは

興味深い点ですね。

またこれらは逆境も人の力になり得るということを証明しているわけで、

そこは僕も励みにして見習いたいと今は強く思っています。

なお、作曲者は明示していないものはすべてポール・サイモンです。

(all songs written by Paul Simon except as noted)

02 40周年記念盤を開くと・・・あっ2人の髪が(以下略)

Tr1=A1:Bridge Over Troubled Water

この曲はおそらく日本で最も有名な洋楽の曲のひとつでしょうね。

音楽を聴く人でこの曲を知らない人っているのかな、想像できない。

公務員試験の一般教養問題に出すべきだと思うくらい(笑)。

まあ若い人ならいるでしょうけどいずれは知ることになるはずです。

曲については僕が言うべきこともないですね、真の名曲。

しかしそれでは話にならないのでひとつだけ、この曲はソウル系の

アーティストによるカバーがとっても多いんですがなるほどこの曲、

ゴスペルの要素が、ある、とは言わないけど感じさせるもので、

それは人間の荘厳さを歌っているところでつながっているのでしょうね。

これだけ真に感動する曲があるなんて感謝ですね。

札幌ドーム公演のアーティも声を出しきってまさに熱唱していて、

会場もそしてきっと本人もポールも大感動の渦に巻き込まれました。

Tr2=A2:El Condor Pasa (If I Could)

(D.A.Robles - J.Milchberg - English Lyrics by P. Simon)

(Arranged by J. Milchberg)

この曲は小学生の頃から誰のなんという曲か知っていました。

もちろん当時は「コンドルは飛んでゆく」という邦題ですが。

南米のフォルクローレの要素を採り入れ・・・とこれも

いまさら僕が説明する必要もないか。

"I'd rather be a sparrow than a snail"

「僕はカタツムリよりはスズメになりたい」

「僕はAよりBのほうがいい」と連綿と綴ってゆく歌詞ですが、

実はどちらでも不十分であることが伝わってきます。

"I'd rather feel the earth beneath my feet"

結局は人間でいたい、人間であらなければならない。

僕はカタツムリを見るとこの曲が頭に浮かんできます。

スズメを見ても思い出さないのに不思議ですね(笑)。

この曲を聴くと絶滅に瀕しているカリフォルニアコンドルがそして

他のコンドルも、どうか絶滅しませんようにと心の中で祈ります。

この曲はポールが歌っていますがどことなく頼りない声で、

だけどこの曲はそれがとってもいい味を出していると思います。

Tr3=A3:Cecillia

ポール・サイモンは背が低いことへのコンプレックスが強い人だなと

この曲の歌詞を読んで感じました。

ここでは直接的には背が低いことは歌われていないですが、

でもポールの表現の原動力は背の低さにあるのかな、と。

相方が背が高くて歌が上手い人なだけ余計に。

エスニックな要素を感じる強いリズム感を持った曲ですが

彼らが、というかポールが早い頃からエスニック的要素に着目して

自らの曲に採り入れようとしていたことが推察され、その点においても

彼らの存在感が今でも薄まっていない部分ではないかと思います。

それにしてもこれは歌うと気持ちがいい曲。

Tr4=A4:Keep The Customer Satisfied

強烈なシャッフルに乗ったソフトな演奏でぐいぐいと引っ張る曲。

ブラスも入ってポールのソウル好きも垣間見えます。

僕はこの曲で"shoeshine"が靴磨きであると覚えましたが、

東京にいた大学生の頃に上野駅や新宿駅に靴磨きの人がいて、

僕はそれを見るとこの曲が頭の中に浮かんできました。

今は(こちらでは)もう見ないのでそれが懐かしい。

Tr5=A5:So Long, Frank Lloyd Wright

音楽を聴いているといろんなことを学びますよね。

これは亡くなったフランク・ロイド・ライトに捧げる曲で、

僕がF・L・ライトを知ったのはもちろんというかこの曲を聴いたから。

昨年東京に行った際に「上野西洋美術館を世界遺産に」

というのぼりを上野界隈でたくさん見ましたが、その建物は

ライト、ではなくル・コルビジェでしたね・・・

でも僕はそののぼりを見るとこの曲が頭に浮かんでいまいた。

さっきから東京でこの曲が浮かぶ話ばかりですが、でも、

ニューヨークと東京の類似性みたいなものを感じているのかも。

て僕はニューヨークは行ったことないですけどね(笑)。

僕は街歩きや街の写真も(ほんとうは)好きなのですが、

そんな自分を確認する曲でもあります。

この曲はボサノヴァ風ですね、でもどこかもの悲しい。

03 最近お気に入りの被写体がかたつむり

Tr6=A6:The Boxer

これはアルバムに先んじてシングルで大ヒットしましたが、

当時はまだシングルとアルバムは分けていた頃あり、

だいぶ後からこの曲が収録されたのは曲が足りなかったのかな。

なんて邪推もしてしまいますね、単に入れたかったのでしょうけど。

世の中には嘘であってほしいことがあまりにも多すぎる現実に

どうすることもできないでもがく姿が身につまされます。

この曲はギターで弾けるようになりたいと20年も前から思い続け・・・

この曲にもまた恋愛にまつわる個人的な話があるのですが、

もちろんここでは話しません(笑)。

Tr7=B2:Baby Driver

彼らは本質的にロックンローラーなんだってこれを聴いて思いました。

このドライヴ感とグルーヴ感はある意味意表をついていて、

旧来のファンが拒否反応を起こさないかなと心配したくらい。

車かバイクのSEも入っていてやかましいかもしれないし。

ただ静かな音楽を好きな人だってたまにはノリたいでしょうから、

こういう曲もあっていいのだと思います。

あ、僕はもちろん大好きですよ。

ああそれからこの歌詞を読んでポールはちょっとエッチな人だな

と思ったことも付け加えておきます(笑)。

エロではなくエッチ、そこが味噌です。

Tr8=B3:The Only Living Boy In New York

「ニューヨークでひとりぼっちで生きている男」つまりポールのこと。

これはアートへのあてこすりの曲のひとつ。

曲の中で"Tom"と呼びかけていますが、これはS&Gの前身の名前が

トム&ジェリーだった、つまりかなり直接的な間接表現です(笑)。

僕はこの曲を初めて聴いた時から大好きで、なんというのかな、

虚しいというか切ないというか、やるせない気持ちをよく表していて、

僕はそういう曲にはすぐに同情を覚えて近しく感じる人間です。

そんな曲だからコンサートではやらないだろうと思っていたところ、

札幌ドーム公演でなんとこの曲を演奏してもう感激。

ほとんど涙目で聴いて一緒に口ずさむことができないくらいでした。

この曲を演奏したのはポールとアーティが関係を修復して

大人の関係になったことを宣言したかったからかなと思い、

そう思うと余計に胸にしみてきました。

音楽聴きなら誰でも、大好きなアーティストの中に、ヒット曲でもない

あまり知られていないけど異様に大好きな曲があるものでしょうけど

僕にとってS&Gのそれがこの曲です。

最後のコーラスも傷口を湧き水で洗うかのようにしみてきます。

Tr9=B4:Why Don't You Write Me

カリプソのこれは「どうして手紙を書かないの?」

恨み節はまだ続きます。

というかよくよく考えるとB面の後半はみなそうですね。

そういえばヘヴィメタル好きの僕の友だちがS&Gが大嫌いで

理由を尋ねると「女々しいから」と言われました・・・

すいませんこれは友だちが言ったその通りのことを書いていますが、

ううん、そうきたか、と・・・

レゲェも後に大流行しますが、1970年ということはやはり

ポールの先取性がうかがい知れますね。

これもポールの頼りなげな歌声がいい。

このアルバムにいい曲が多いのは、ポールがコンプレックスを

原動力にして表現していることから、アーティがいないという

いわば逆境に身を置かされたからかなと思いました。

Tr10=B5:Bye Bye Love

(F.Bryant - B.Bryant)

敬愛するエヴァリー・ブラザースのカバーでライヴ録音。

普通のアルバムにライヴを入れるのは、やはり曲が足りなかった、

と思ってしまう・・・タイトルもまたまた恨み節だし。

だけどこのアルバムの魔法は、そんなことはまったく関係なしに

素晴らしく響いてきます。

会場の手拍子がわざと大きくミックスされていて、ともすれば

ヴォーカルより大きいのですが、それもサウンドとして効果的。

だけど会場のこの一体感はいいなぁ。

エレクトリック・ギターも何か変わったぶつぶつした音を出しています。

カントリーっぽいこれは曲自体も切ない系に響いてきて大好きですが。

なお、ボックスセットOLD FRIENDSにはこの曲のスタジオヴァージョン

が入っていますが、でもこれはこっちのほうがいいな。

Tr11:Song For The Asking

アルバムの最後もポールのアーティへのあてこすり。

まるでライヴであるかのように前の曲の拍手の中からフェイドインし、

訥々としかし怨念深く歌うポールの姿は或る意味恐いですね。

ライヴからつながっているのはほんとはアーティともっとライヴをしたい

という思いだったのかもしれない。

怨念の割には曲があっさりと終わってほっとしますが、少し経って

後に残されたものが大きくずっと尾を引いていることを感じます。

最後なんだなぁ。

今はこれが最後と知ってこう書いていますが、でも当時の人も

これを聴いて何かが終わるのを感じたのではないかと思います。

リンクはともに国内盤、

左がこの40周年記念盤DVD付き、右が通常盤です。

40周年記念盤のDisc2のライヴは、1969年の秋、

このアルバムの収録が終わって一応はポールとアーティが

一時的に仲直りをしてアメリカをツアーで回ったいわば

彼らの最後のツアーからのライヴ音源ということです。

当然のことながらこのアルバムの曲ばかりではなく、

彼らの名曲がたくさん聴けてなかなかいいライヴです。

2人もプロだから一応は普通にやっている様子も感じますし。

サイモン&ガーファンクルってロックなのかな。

確か国内盤LPの帯には「フォーク」と書いてあった。

中学時代、周りがみんなS&Gで僕だけビートルズだった頃、

僕は帯のその文字を見て「へっ、フォークかい」と思いました。

今だから言いますが当時はとんでもなく生意気な奴で

それは当然のことながら侮蔑の感情が含まれていました。

でも、大学時代になって彼らを真剣に好きになってからは

「フォークと言い切るのはちょっと違うんじゃないか」

と思うようになっていました。

まったくもって自分勝手な奴ですね(笑)。

でも、いろいろな音楽に挑戦しそれを自分の色で表現しようと

前進を続けていた姿勢は、間違いなくロックだと思います。

記事にするのに久し振りに何度も聴いたけど、

やっぱり素晴らしいアルバムで感動しますね。

こういうアルバムが世の中に存在することのよろこびを感じます。

Posted by guitarbird at 17:45

│ロックQ-Z

この記事へのトラックバック

先日、こちらに伺って…これは 是非 買わねば!…という事で、 本日購入です!…^^b久しぶりに、 明日 …じっくりと聞いてみようと思います!あっ…というのは、明日の釣りは 中止 ...

お約束どおり…♪【船酔い釣師の一日】at 2011年05月02日 18:53

この記事へのコメント

お久しぶりです。私のホームページはいかがでしたか?

私もS&Gが好きでよく聞いています。ビートルズやカーペンターズも好きです。

S&Gやビートルズにはまったのは、好きなミュージシャンが学生時代に好きだったと知って興味が湧いたのがきっかけです。

Bridge Over Troubled Waterは英語の授業で聞いたのが最初だったと思いますが、非常に印象に残りました。

後に父も昔ファンだった事を知り、今でもたまに雑談したりしています。

ところで、こちらのブログを私のブログのリンクに加えてもよろしいでしょうか?

私もS&Gが好きでよく聞いています。ビートルズやカーペンターズも好きです。

S&Gやビートルズにはまったのは、好きなミュージシャンが学生時代に好きだったと知って興味が湧いたのがきっかけです。

Bridge Over Troubled Waterは英語の授業で聞いたのが最初だったと思いますが、非常に印象に残りました。

後に父も昔ファンだった事を知り、今でもたまに雑談したりしています。

ところで、こちらのブログを私のブログのリンクに加えてもよろしいでしょうか?

Posted by Cree at 2014年03月10日 07:17

Creeさん、こんばんわ、お久しぶりです

ホームページ拝見しました。

それだけの情報を管理しておられ、さらにそれをご自身で

行動を起こしているのはすごいですね。

吹き替えは声の質が役者と違っても納得できるものがあって、

代表例がコロンボとイーストウッドでしょうけど、でも

それはそれで納得できて楽しいものに出会えるのもいいですね。

で実は私は吹き替えをしてほしいものがあるのですが、

それは近いうち(多分明後日)の記事で取り上げます。

なんてもったいぶってますが、ここでひっそりと先に話すと、

「モース警部」、録画して見始めたのですが字幕だったので。

吹き替えだとどんな声が合うかな、などと想像しています。

S&Gはやはり日本における洋楽の基本のひとつでしょうね。

今はどうか分からないですが、日本においてはストーンズよりも

ずっと存在感があったのではないかと思います。

カーペンターズもそうですね。

BLOGのリンクの件ですが、もちろん構いません。

むしろありがとうございます。

これからもよろしくお願いします!

(モース警部も・・・)

ホームページ拝見しました。

それだけの情報を管理しておられ、さらにそれをご自身で

行動を起こしているのはすごいですね。

吹き替えは声の質が役者と違っても納得できるものがあって、

代表例がコロンボとイーストウッドでしょうけど、でも

それはそれで納得できて楽しいものに出会えるのもいいですね。

で実は私は吹き替えをしてほしいものがあるのですが、

それは近いうち(多分明後日)の記事で取り上げます。

なんてもったいぶってますが、ここでひっそりと先に話すと、

「モース警部」、録画して見始めたのですが字幕だったので。

吹き替えだとどんな声が合うかな、などと想像しています。

S&Gはやはり日本における洋楽の基本のひとつでしょうね。

今はどうか分からないですが、日本においてはストーンズよりも

ずっと存在感があったのではないかと思います。

カーペンターズもそうですね。

BLOGのリンクの件ですが、もちろん構いません。

むしろありがとうございます。

これからもよろしくお願いします!

(モース警部も・・・)

Posted by guitarbird at 2014年03月10日 19:28

at 2014年03月10日 19:28

at 2014年03月10日 19:28

at 2014年03月10日 19:28

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト