2011年09月07日

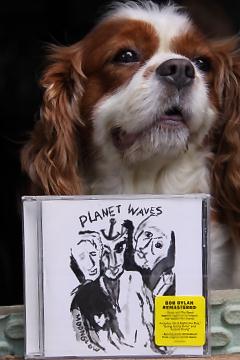

PLANET WAVES ボブ・ディラン

01

PLANET WAVES Bob Dylan relaesed in 1974

プラネット・ウェイヴス ボブ・ディラン

今回はボブ・ディランを。

僕は、すべてのアルバムの曲を把握しているわけではなく、

なんて言い方をするといかにも偉そうで申し訳ないのですが、

実際のところは、分かっているアルバムがなんとか10枚ほど、

ベスト盤に入っている曲はどのアルバムに入っているかは分かる、

という程度のものです。

逆にいえば、これから聴き込むアルバムがそれだけたくさん控えていて、

それはそれで先の楽しみがあるともいえるので、

僕は、機会があるごとにアルバムを聴き込んでいっています。

今回、ちょっとしたきっかけでこのアルバムを聴くことにしました。

8月に入ってからは週に6回くらいは聴き続けてきていますし、

遠征の際には車に持ち込んで移動時によく聴いていました。

ただ、ちょっとしたきっかけと書きましたが、実は今、

そのきっかけが何であったか思い出せないことに気づきました。

多分、CDの棚で目と目が合ったのでしょう(笑)。

まあ、きっかけはなんでもいいのです。

僕は、大学時代に、ボブ・ディランの歌詞を集めた洋書を

三省堂書店で見つけて買ったのですが、

今回このアルバムを聴いて少しして、その歌詞集を読み、これは

「ひとりの男が一人の女を愛したその顛末」という

きわめて単純かつ分かりやすいコンセプトアルバムになっていることに

気づきました。

曲を追って聴いてゆくと、ひとつのドラマを感じさせますが、だから、

コンセプトアルバムというよりはドラマといったほうがいいかもしれません。

このアルバムにはアルバムタイトル曲がないのですが、

それもまた、全体でひとつのドラマであることの表れだと思います。

このタイトルを、缶コーヒーのCMのトミー・リー・ジョーンズ風にいえば

「この惑星の住人の「営み」は今も昔も同じく起こり続けている」

という感じになるのかな(笑)。

このアルバムの音楽的な特徴をいえば、なんといっても

ザ・バンド The Bandと共演していることでしょう。

CDにもそのことが明記されていますが、単なるバックではなく、

大物同士の共演という風格が漂っています。

ディランが歌うバンドのアルバムと考えれば、

このアルバムのありがたみが増してきますね(笑)。

贅沢なアルバムです。

このアルバムはまた、ディランが、レコード会社を

長年在籍していたコロンビア Columbiaから

アサイラム Asylum Recordsへと移籍してリリースされたものです。

アサイラムは、かのデヴィッド・ゲフィン David Geffenなどが設立し、

ジャクソン・ブラウン、リンダ・ロンシシュタット、J.D.サウザー、

ジョニ・ミッチェル、トム・ウェイツ、イーグルスなど、

今となってはそうそうたるメンバーと次々と契約を交わし、

当時は上昇気流の勢いがあり活気あふれた若いレーベルでしたが、

少し年をとったなと感じたディランは、自分を見つめ直し、

そうした若い力を浴びたかったのかもしれないですね。

ただしディランは、この後、ザ・バンドと連名のライヴ盤

BEFORE THE FLOODをリリースした後、

元のコロンビアに戻っており、現在はこれとその2枚は

まるで何事もなかったかのようにコロンビアからリリースされています。

CDを買う身としては、リマスターなどで同じ仕様で出されるので、

これはありがたいことですが、でも、ディランの当時の思いが、

今のCDからはほとんど組みとれないのはちょっと残念でもあります。

そしてもうひとつ、このアルバムは、

ボブ・ディランにとってもザ・バンドにとっても初めての、

ビルボードのアルバムチャートでNo.1を獲得した作品となりました。

ディランがそれまでNo.1を獲得したことがなかったというのは、

意外というよりは、ロック史の七不思議のひとつかもしれません。

しかし、冷静に考えてみれば、特に60年代のディランは、

誰もが聴いて気持ちいい音楽とは少し違っていたのかもしれません。

なお、このアルバムの曲はすべて

ボブ・ディランひとりが作曲しています。

(All songs written by Bob Dylan)

02 ディランの歌詞の本とCDとハウ

Tr1:On A Night Like This

イントロなしにいきなり歌い始める、なんだか急いた曲。

そんなに慌てて、どんな夜を迎えるのか。

レゲェのリズム、気持ちを煽るアコーディオン、激しいハーモニカ。

もはや気持ちを抑えられないのでしょうね。

気持ちはよく分かります(笑)。

ディランも若々しい声で歌っています。

Tr2:Going, Going, Gone

すぐに落ち着き、決意を淡々と語り始めるような曲。

ロビー・ロバートソン Robbie Robertsonの

つっかかるようなちょっと変わったギターソロが楽しい。

落ち着いたとはいえ、まだ引っかかる部分があるんだな。

Tr3:Tough Mama

家族の様子を観察して、人間について考えているのかな。

切れがいいサウンドにぶっきらぼうな歌い方でたたみかけてくる。

今度は気持ちが軽くなったのかな。

最後のガース・ハドソン Garth Hudsonのオルガンのソロが、

或いは歌以上に歌っていて素晴らしい。

Tr4:Hazel

ほほう、これが好きな人の名前か。

ヘイゼルナッツのヘイゼルですが、そういえば今年こそ、

ツノハシバミの実を探して食べたいものです。

Bメロのちょっと不安に陥ったかのような歌メロが印象的で、

こういう歌メロを編み出せるのはディランの天性でしょうね。

そうですね、こうと思ってもその通りいかないものなのでしょう・・・

Tr5:Something There Is About You

あなたには何かがある。

僕がイメージするところのいかにもディランらしい曲のスタイル。

癖のある歌い方で次々と言葉を繰り出してゆきます。

すべての楽器がいいバランスで鳴っていて気持ちがいい響き。

Tr6:Forever Young

ディラン70年代の名曲中の超名曲。

ここでアルバムは、物語は、ひとつの頂点に達します。

この曲はほんとに素晴らしく、あまりにも素晴らしいので、

逆に今ここで言うことが思い浮かびません。

♪ May you stay forever young

ラヴソングを超越した大きな人間愛の歌。

ディランの名曲にはほんとうに心を洗われます。

ただ、ひとつだけずっと思っていること。

ディランってほんとに声が大きいんだなって(笑)。

この曲を耳元で歌われると、鼓膜が耐えられるかどうか。

まあそれ以前に、そんな経験ができれば卒倒するでしょうけど(笑)、

それもまた歌手として、語り部としての素晴らしさですね。

プリテンダーズ Pretendersのカバーも素晴らしかった。

03 朝焼けの時は地球も惑星なんだなって感じる

Tr7:Forever Young

このアルバムが面白いのは、同じ曲の別バージョンが入っていること。

正式な表記では"Part2"とも"reprise"とも書いておらず、

ほんというに同じタイトルの別バージョンですが、

僕は、こういう例は他には思い当たりません。

ディランは同じ曲でもコンサートにより演奏をがらりと変えることは

よく知られていますが、この曲はよっぽど言いたいことが大きいのか、

自分としてもよっぽど気に入ったのか、ディランはここで

同じアルバムで2回も歌うという「暴挙」に出てしまいました(笑)。

Tr6ではバラードともいえる朗々たる響きの広がりがある曲でしたが、

こちらはすっくと立ち上がったロックンロールという感じです。

LPでいえばここからB面ということですが、

LPをひっくり返すと同じ曲がまた出てきたなんて、

ディランの茶目っ気もまた楽しい。

Tr8:Dirge

前の曲でひとつの絶頂期を迎えたかと思ったところで、

この曲の歌い出しはこうです。

♪ I hate myself for loving you

いきなりそんなことを暗く重たく引きずるように歌われたって・・・

でも、このままでいいのかと思う時は、確かにあるのでしょうね。

(あったと思います、僕にも・・・)

絶望とまではいかないけど、悲観的になっている。

続いた2曲でこれだけ表情に違いがあるというのも、

ディランの表現力のものすごさを感じずにはいられません。

Tr9:You Angel You

だけどやっぱりあなたは天使。

エレクトリックギターとオルガンが浮かんでいるような雰囲気、

特にガースのオルガンの間奏は、まるで天使が語りかけてくるかのよう。

だだをこねたみたいに"more"を連発するのが印象的。

Tr10:Never Say Goodbye

だからやっぱり別れられない、別れたくない。

こちらも軽やかな優しい響きの曲。

♪ You're beautiful beyond word

ただこの曲、最後は、まるで急に思いついたみたいに

強引にフェイドアウトして終わるのは、何か意味深なものを感じます。

そうして始まる次の曲が・・・

Tr11:Wedding Song

そしてついに結婚するのです、おめでとう!

きちんと結末があるアルバムもなかなか珍しいですね。

しかし、いざ結婚する曲が、アルバムの中でいちばん重たくて、

或いは暗い影を引きずっているのは、なぜだろう。

事実の重たさを受け止めるということなのかな。

歌詞を読むと3人の子宝にも恵まれたようですが、

歌が進むにつれて、話の深刻さが増してゆきます。

でも、今の僕には、この曲の意図するところのほんとうの意味は、

分かりたくても分かりようがないのですが・・・

ずしっと重たい響きの曲でアルバムが終わります。

余韻残しまくり、後に引きずりまくりです。

音楽は楽しければそれでいい。

という人も少なからずいらっしゃるかもしれないですが、

僕は、聴いた後自分の心に大きな何かが残る音楽が好きです。

このリンクを施した今日時点でのAmazonの順位は

120,239位、まあ、特に今は何かとっかかりもないですからね。

だけど僕としては、そういうアルバムを取り上げることも、

BLOGを続けていきたいひとつの動機づけではあります。

1970年代前半のディランは、

時代の勢いを一身に受けていた60年代のように

出すアルバムすべてが即ロックのマスターピース

という頃ではなかったかもしれないですが、

1枚のアルバムに1曲はロック史に残る名曲を生み出し続けていて、

少し落ち着いてちょうどいい感じで音楽とつきあえるようになっていた、

そんな頃かもしれません。

ディランはこれに続き、70年代の傑作群を生み出すことになります。

最後に。

僕は先ほど「音楽は楽しければそれでいい」

以上のものを求めたいという趣旨のことを書きましたが、

このアルバムはやはり、極上のサウンドが気持ちよいです。

音楽はもちろん、重苦しい内容だけがあってもしょうがなくて、

これは、楽しさと深刻さが高度なバランスの上に成り立っている、

そんなアルバムだと思います。

ディラン、次はどのアルバムにいくかな。

今回を機にカテゴリを独立させたくらいですから(笑)。

PLANET WAVES Bob Dylan relaesed in 1974

プラネット・ウェイヴス ボブ・ディラン

今回はボブ・ディランを。

僕は、すべてのアルバムの曲を把握しているわけではなく、

なんて言い方をするといかにも偉そうで申し訳ないのですが、

実際のところは、分かっているアルバムがなんとか10枚ほど、

ベスト盤に入っている曲はどのアルバムに入っているかは分かる、

という程度のものです。

逆にいえば、これから聴き込むアルバムがそれだけたくさん控えていて、

それはそれで先の楽しみがあるともいえるので、

僕は、機会があるごとにアルバムを聴き込んでいっています。

今回、ちょっとしたきっかけでこのアルバムを聴くことにしました。

8月に入ってからは週に6回くらいは聴き続けてきていますし、

遠征の際には車に持ち込んで移動時によく聴いていました。

ただ、ちょっとしたきっかけと書きましたが、実は今、

そのきっかけが何であったか思い出せないことに気づきました。

多分、CDの棚で目と目が合ったのでしょう(笑)。

まあ、きっかけはなんでもいいのです。

僕は、大学時代に、ボブ・ディランの歌詞を集めた洋書を

三省堂書店で見つけて買ったのですが、

今回このアルバムを聴いて少しして、その歌詞集を読み、これは

「ひとりの男が一人の女を愛したその顛末」という

きわめて単純かつ分かりやすいコンセプトアルバムになっていることに

気づきました。

曲を追って聴いてゆくと、ひとつのドラマを感じさせますが、だから、

コンセプトアルバムというよりはドラマといったほうがいいかもしれません。

このアルバムにはアルバムタイトル曲がないのですが、

それもまた、全体でひとつのドラマであることの表れだと思います。

このタイトルを、缶コーヒーのCMのトミー・リー・ジョーンズ風にいえば

「この惑星の住人の「営み」は今も昔も同じく起こり続けている」

という感じになるのかな(笑)。

このアルバムの音楽的な特徴をいえば、なんといっても

ザ・バンド The Bandと共演していることでしょう。

CDにもそのことが明記されていますが、単なるバックではなく、

大物同士の共演という風格が漂っています。

ディランが歌うバンドのアルバムと考えれば、

このアルバムのありがたみが増してきますね(笑)。

贅沢なアルバムです。

このアルバムはまた、ディランが、レコード会社を

長年在籍していたコロンビア Columbiaから

アサイラム Asylum Recordsへと移籍してリリースされたものです。

アサイラムは、かのデヴィッド・ゲフィン David Geffenなどが設立し、

ジャクソン・ブラウン、リンダ・ロンシシュタット、J.D.サウザー、

ジョニ・ミッチェル、トム・ウェイツ、イーグルスなど、

今となってはそうそうたるメンバーと次々と契約を交わし、

当時は上昇気流の勢いがあり活気あふれた若いレーベルでしたが、

少し年をとったなと感じたディランは、自分を見つめ直し、

そうした若い力を浴びたかったのかもしれないですね。

ただしディランは、この後、ザ・バンドと連名のライヴ盤

BEFORE THE FLOODをリリースした後、

元のコロンビアに戻っており、現在はこれとその2枚は

まるで何事もなかったかのようにコロンビアからリリースされています。

CDを買う身としては、リマスターなどで同じ仕様で出されるので、

これはありがたいことですが、でも、ディランの当時の思いが、

今のCDからはほとんど組みとれないのはちょっと残念でもあります。

そしてもうひとつ、このアルバムは、

ボブ・ディランにとってもザ・バンドにとっても初めての、

ビルボードのアルバムチャートでNo.1を獲得した作品となりました。

ディランがそれまでNo.1を獲得したことがなかったというのは、

意外というよりは、ロック史の七不思議のひとつかもしれません。

しかし、冷静に考えてみれば、特に60年代のディランは、

誰もが聴いて気持ちいい音楽とは少し違っていたのかもしれません。

なお、このアルバムの曲はすべて

ボブ・ディランひとりが作曲しています。

(All songs written by Bob Dylan)

02 ディランの歌詞の本とCDとハウ

Tr1:On A Night Like This

イントロなしにいきなり歌い始める、なんだか急いた曲。

そんなに慌てて、どんな夜を迎えるのか。

レゲェのリズム、気持ちを煽るアコーディオン、激しいハーモニカ。

もはや気持ちを抑えられないのでしょうね。

気持ちはよく分かります(笑)。

ディランも若々しい声で歌っています。

Tr2:Going, Going, Gone

すぐに落ち着き、決意を淡々と語り始めるような曲。

ロビー・ロバートソン Robbie Robertsonの

つっかかるようなちょっと変わったギターソロが楽しい。

落ち着いたとはいえ、まだ引っかかる部分があるんだな。

Tr3:Tough Mama

家族の様子を観察して、人間について考えているのかな。

切れがいいサウンドにぶっきらぼうな歌い方でたたみかけてくる。

今度は気持ちが軽くなったのかな。

最後のガース・ハドソン Garth Hudsonのオルガンのソロが、

或いは歌以上に歌っていて素晴らしい。

Tr4:Hazel

ほほう、これが好きな人の名前か。

ヘイゼルナッツのヘイゼルですが、そういえば今年こそ、

ツノハシバミの実を探して食べたいものです。

Bメロのちょっと不安に陥ったかのような歌メロが印象的で、

こういう歌メロを編み出せるのはディランの天性でしょうね。

そうですね、こうと思ってもその通りいかないものなのでしょう・・・

Tr5:Something There Is About You

あなたには何かがある。

僕がイメージするところのいかにもディランらしい曲のスタイル。

癖のある歌い方で次々と言葉を繰り出してゆきます。

すべての楽器がいいバランスで鳴っていて気持ちがいい響き。

Tr6:Forever Young

ディラン70年代の名曲中の超名曲。

ここでアルバムは、物語は、ひとつの頂点に達します。

この曲はほんとに素晴らしく、あまりにも素晴らしいので、

逆に今ここで言うことが思い浮かびません。

♪ May you stay forever young

ラヴソングを超越した大きな人間愛の歌。

ディランの名曲にはほんとうに心を洗われます。

ただ、ひとつだけずっと思っていること。

ディランってほんとに声が大きいんだなって(笑)。

この曲を耳元で歌われると、鼓膜が耐えられるかどうか。

まあそれ以前に、そんな経験ができれば卒倒するでしょうけど(笑)、

それもまた歌手として、語り部としての素晴らしさですね。

プリテンダーズ Pretendersのカバーも素晴らしかった。

03 朝焼けの時は地球も惑星なんだなって感じる

Tr7:Forever Young

このアルバムが面白いのは、同じ曲の別バージョンが入っていること。

正式な表記では"Part2"とも"reprise"とも書いておらず、

ほんというに同じタイトルの別バージョンですが、

僕は、こういう例は他には思い当たりません。

ディランは同じ曲でもコンサートにより演奏をがらりと変えることは

よく知られていますが、この曲はよっぽど言いたいことが大きいのか、

自分としてもよっぽど気に入ったのか、ディランはここで

同じアルバムで2回も歌うという「暴挙」に出てしまいました(笑)。

Tr6ではバラードともいえる朗々たる響きの広がりがある曲でしたが、

こちらはすっくと立ち上がったロックンロールという感じです。

LPでいえばここからB面ということですが、

LPをひっくり返すと同じ曲がまた出てきたなんて、

ディランの茶目っ気もまた楽しい。

Tr8:Dirge

前の曲でひとつの絶頂期を迎えたかと思ったところで、

この曲の歌い出しはこうです。

♪ I hate myself for loving you

いきなりそんなことを暗く重たく引きずるように歌われたって・・・

でも、このままでいいのかと思う時は、確かにあるのでしょうね。

(あったと思います、僕にも・・・)

絶望とまではいかないけど、悲観的になっている。

続いた2曲でこれだけ表情に違いがあるというのも、

ディランの表現力のものすごさを感じずにはいられません。

Tr9:You Angel You

だけどやっぱりあなたは天使。

エレクトリックギターとオルガンが浮かんでいるような雰囲気、

特にガースのオルガンの間奏は、まるで天使が語りかけてくるかのよう。

だだをこねたみたいに"more"を連発するのが印象的。

Tr10:Never Say Goodbye

だからやっぱり別れられない、別れたくない。

こちらも軽やかな優しい響きの曲。

♪ You're beautiful beyond word

ただこの曲、最後は、まるで急に思いついたみたいに

強引にフェイドアウトして終わるのは、何か意味深なものを感じます。

そうして始まる次の曲が・・・

Tr11:Wedding Song

そしてついに結婚するのです、おめでとう!

きちんと結末があるアルバムもなかなか珍しいですね。

しかし、いざ結婚する曲が、アルバムの中でいちばん重たくて、

或いは暗い影を引きずっているのは、なぜだろう。

事実の重たさを受け止めるということなのかな。

歌詞を読むと3人の子宝にも恵まれたようですが、

歌が進むにつれて、話の深刻さが増してゆきます。

でも、今の僕には、この曲の意図するところのほんとうの意味は、

分かりたくても分かりようがないのですが・・・

ずしっと重たい響きの曲でアルバムが終わります。

余韻残しまくり、後に引きずりまくりです。

音楽は楽しければそれでいい。

という人も少なからずいらっしゃるかもしれないですが、

僕は、聴いた後自分の心に大きな何かが残る音楽が好きです。

このリンクを施した今日時点でのAmazonの順位は

120,239位、まあ、特に今は何かとっかかりもないですからね。

だけど僕としては、そういうアルバムを取り上げることも、

BLOGを続けていきたいひとつの動機づけではあります。

1970年代前半のディランは、

時代の勢いを一身に受けていた60年代のように

出すアルバムすべてが即ロックのマスターピース

という頃ではなかったかもしれないですが、

1枚のアルバムに1曲はロック史に残る名曲を生み出し続けていて、

少し落ち着いてちょうどいい感じで音楽とつきあえるようになっていた、

そんな頃かもしれません。

ディランはこれに続き、70年代の傑作群を生み出すことになります。

最後に。

僕は先ほど「音楽は楽しければそれでいい」

以上のものを求めたいという趣旨のことを書きましたが、

このアルバムはやはり、極上のサウンドが気持ちよいです。

音楽はもちろん、重苦しい内容だけがあってもしょうがなくて、

これは、楽しさと深刻さが高度なバランスの上に成り立っている、

そんなアルバムだと思います。

ディラン、次はどのアルバムにいくかな。

今回を機にカテゴリを独立させたくらいですから(笑)。

Posted by guitarbird at 21:16

│ロックA-B

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト