2014年02月26日

Come Together ザ・ビートルズ

01

Come Together The Beatles

カム・トゥゲザー ザ・ビートルズ (1969)

from ABBEY ROAD

written by John Lennon - Paul McCartney

先日の「道内中移動」の際に車で聴いたCDには

ビートルズのABBEY ROADもありました。

ビートルズはすべてのCDを車の中に積んであるので、

聴きたくなったらいつでもどこでも何でも聴けます。

CDをかけると、この曲Come Togetherに

魂が吸い込まれるような感覚に襲われました。

この曲はもちろん大好きで、1万回はいかないだろうけど

千の位の中盤以上の回数を今までの人生で聴いてきたわけですが、

そんな感覚に陥ったのは初めてのことでした。

長距離ドライヴという緊張した状況の中で、

僕の感覚が普段より鋭敏になっていたせいかもしれない。

聴こえてくる音のひとつひとつが銀の釘のように心に突き刺さり、

気持ちはすべて音楽にあり、運転は脳内オートマティックモード、

もちろん交通法規を守って安全に運転はするけれど、

周りの風景は目に入っていなかった、そんな状態でした。

その時は路面が乾き車が連なって流れていたので、かえって

運転が楽な状態ではあったことも一因かもしれません。

その時に僕が感じたこと、思ったこと、考えたことを

遠征中に自分宛のメールに書き留めてメールをPCに送り、

帰宅してからまとめて調べたことを書き足そうと思ったのが

この記事です。

◇

まずは、ビートルズやジョン・レノンの記事ではよく引用する、

「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」から、

この曲についてのジョンのコメントを再び取り上げます。

JL:これはぼくのだ。

昔の頃のチャック・ベリーの曲にちょっと似ている感じだけど、

本当は、チャックの曲とは似ても似つかない曲なんだ。

何年か前に、ぼくが(似ているという事を)一度認めたばっかりに

法廷に行かなければならなかったんだ。

チャックの曲そのままじゃないけど、

「ほら! フラット・トップ(刈りあげ頭)がやってくる」

という一行を残しておいたんだ。それを

「ほら! アイアン・フェイス(むっつり野郎)がやってくる」

と変えてしまうことだってできたんだ。

この曲は、チャック・ベリーや他の誰それのマネをしたのでもなく、

まったく別ものだよ。

話はスタジオの中でできたんだ。

詞はまるでわけのわからないしろもので、

カム・トゥゲザーというのは、(ティモシー・)レアリーが

大統領選に出馬した時に思いついたものだ。

彼らがぼくにキャンペーン・ソングを書いてくれないかって言ってきた。

ぼくは、とことん努力してみたけど、できなかった。

でも、この曲が書けた。

しかし、これじゃだめだったんだろうね。

こんな曲をキャンペーンに使うわけにはいかないからね。

わかるだろう?

ところが何年かたって、レアリーは

ぼくが彼をだましたといって喰ってかかってきたんだ。

その時ぼくは別な小品を書き上げていた。(歌い始める)

♪COME TOGETHER――そして党に入ろう♪ ってのをね。

でもこの曲は、それ以上すすまなかった。

彼らはあの後一度も曲を頼みにきたことはないんだよ。

ぼくは、彼をだますような事をしてはいない。

ちゃんと曲はできたんだからね。

この曲は、ファンキーだ。

ビートルズの作品の中で、ぼくの好きな曲といえるし、

またレノンの作品の中でも、好きなもののひとつだね。

ファンキーで、ブルースっぽくって、ぼくもかなりうまく歌っているしね。

サウンドが気に入っているんだ。踊ることもできる。

この曲は買いだね。

僕はこの本を、ビートルズを聴き始めた頃から読んでいて、

この曲はジョン自身が「買い」と言っていることもあって、

最初は「見込み」で好きになりました。

というのは、この本を読んだ時はまだこの曲を知らなくて、

中学生ではお小遣いも限られていてLPをすぐ買うこともならず、

どんな曲なんだろうって2ヶ月ほど期待に胸を膨らませて想像し、

ようやくLPを買って聴いた、ということだったのです。

ジョンが自信があるというのだからいい曲に違いないと。

最初に聴いた感想は、もっとアップテンポな曲かと思っていて、

このゆったりとしたリズムが少し意外でした。

しかしリンゴ・スターのきわめてユニークなドラムワークと、

ポール・マッカートニーのベースのイントロに黙らされました。

爾来、僕はこの曲、僕が好きなビートルズの曲で

常に10位に入る状態で生きてきました。

◇

この曲は、4人のこのレコードの演奏があまりにも凄い。

曲の良さ以上に誰にも再現できない演奏、それは本人たちにも。

まさに奇跡の瞬間を封じ込めたような演奏だと思います。

ジョンの歌い方がただただ凄い。

よくこの時だけこんな声が出せたなって。

ジョンの他の曲でも、こんな声で歌っている歌はないからです。

ジョンの声がかすかにかすれているのも迫力があって他にないし、

一生に一度しか出せない声の日だったのかもしれない。

曲の歌メロとリズムに対する単語の選び方も冴えている。

ビートルズが他と違うと僕が思うのは、歌という観点で、

音に対する言葉の選び方や使い方のセンスにおいて

比類なき天才がひとりならずふたりもいること、ですが、

それにしてもこの曲は冴えて冴えて冴えまくっていて、

この曲にはもうそれしかないという単語が並んでいます。

歌詞に意味がないのは、言葉遊びに徹していて、意味ではなく

音としての言葉への感覚がジョン自身も鋭敏になっていて

聴き手にもそうなってほしかったからではないかな。

「アビイ・ロード」の東芝EMIのLPの歌詞カードの対訳には

以下のように書かれています、引用します。

(対訳不可能)

最初の部分がジョン、次にポール、そしてジョージ、リンゴ、

という具合に、それぞれの特徴を(多少シニカルな見方で)

とらえているものと思われる。

つまり

Here come old flat-topがジョン

He come groovin' up slowlyがポール

He got joo joo eyeballがジョージ

He want holy rollerがリンゴ、ということになるのかな。

だから僕はその次の歌メロが変わるくだり

He got hair down to his knees

は、4人に共通したことなのかなと勝手に解釈していました。

もしくは、この曲はヴァースが4回出てくるので、

ひとつのヴァースがひとりでその順なのかもしれない。

とにかく歌詞には意味がない。

歌詞についてはまたいつか書きたいと思いつつひとつだけ、

"groovin' up slowly"という部分。

ロックでは重要なグルーヴという単語を使っているのは

ジョンのコメントにあるように自信の表れだし、

その単語が最初の2フレーズ目という早い段階で出てくるのは

グルーヴ宣言のようで印象に残りやすく、そのイメージを

曲全体に固着させるという点でまた効果的。

これはヴァースが4回で終わるけど、ジョンはその気になれば、

その先もずっと歌詞を作って続けられたのかもしれない。

まるで「鉄道唱歌」みたいに(笑)。

この曲がチャック・ベリーのYou Can't Catch Meに似ている

話は、昨秋、ジョンのROCK 'N' ROLLの記事で触れたので

細かくはこちらのリンクの記事を読んでいただくとして、

でも潜在意識でジョンは、いつか超えたいと目標にしていた

チャック・ベリーをようやく超えられたという思いは

あったのかもしれないですね、リスペクトも含めて。

リンゴ・スターのドラムスがまた強烈に印象的だけど、

そもそもよくこんなドラムスの「リフ」を思いついたなって。

ドラムスを口ずさむというのも珍しい曲かもしれない。

この曲のカバーでも、意図的にコピーしている人を除けば、

このドラムスを再現している人はいないとうのも肯けます。

そして曲の変わり目ではびしっと決める。

リンゴはドラムスのプレイからもユーモアを感じる人だけど、

ここではそのユーモアすら凍りつくような緊張感があります。

ジョージ・ハリスンのギターのフレーズは、

音としては音数が少なくシンプルだけど

その中に詰まったアイディアと気迫がまたすごい。

実は、僕が中学時代にギターを弾き始めて2曲目に弾いた

ギターソロがこれだったんですが、それくらい、速弾きでもなく、

音と音の間も長くて言ってしまえば楽なのですが、その代わり、

音色やフィーリングを出すのは難しく、いまだにただ音をなぞるだけ。

ギターに限らず楽器全般に言えることだけど、

ギターそのものの音で聴かせることの難しさを学びました。

最後のフェイドアウト部分のジョージは生き生きとしていますね。

ジョージはこの曲ではあのオール・ローズウッドの

テレキャスターを使っているのかな、そうじゃないかな。

3人は人間業を超えた神がかり的な演奏を聴かせてくれますが、

ポール・マッカートニーだけは少し冷静に、ミュージシャンに

徹しているように感じます。

みんなビートルズがもうこれで終わると察していて、中でも

ポールは最も終わってほしくないと思っていた人でしょうけど、

一方でポールは冷静に割り切ることができる人だから、とにかく

目の前のこのアルバムを最良のものにすべくプロの仕事に徹した。

ポール・マッカートニーという人は、器の大きさと懐の深さ、

ケタ違いに大きいなミュージシャンなのだなと再認識しました。

この曲は多分、文献を読むところ、当時ポールが新調したばかりの

フェンダー・ジャズベースを使っているのではないかと。

それまでの彼らにはなかった腰と粘りがあってかつ鋭く滑りが良い音、

この鋭敏な曲にこの楽器を選んだのはやはりプロ中のプロ。

いや、新しいベースを使ってみたかっただけかな(笑)。

イントロのリフ以外も、山をも動かすような迫力ある重低音が腹に響く。

ロックの楽曲の中でも、ベースの「歌メロ」が印象的な曲として

これは筆頭に挙げられるものだと思います。

ポールで凄いのはもうひとつ、低音のコーラスの「恐さ」。

ジョンより下を歌うというのも目新しい試みで、このように

曲のイメージに合ったアイディアもまたビートルズの魅力。

コーラス絡みのアレンジでアイディアをもうひとつ。

この曲はジョンがシングルトラックで歌ってきて、

最初のヴァースはポールのコーラスが入らず、サビの部分、

"Come together, right now, over me"もなく終わりますが、

2つ目のヴァースでポールの恐いコーラスが初めて出てきます。

それだけでも上手いんだけど、その後に初めて出てくるサビで

ジョンの声が突然ダブルトラックになって声が膨らみます。

まさにトゥゲザーという感覚ですね。

さらには最後、サビに入る前のパッセージ

"Got to be good lookin' 'cos she's so hard to see"

の部分からジョンの声がダブルトラックになるのは芸が細かすぎる。

これはその前のポールのコーラスをそのまま受けて

「2人」で歌っているという見事な流れになっています。

そうそうもうひとつ大事なこと、ジョン・レノンは

ピアノでもファンキーで気持ちがこもった演奏を聴かせてくれます。

間奏はピアノが先導してからジョージのギターが出てきますが、

ジョンのピアノはまるでジョージを鼓舞するように鳴り、

ジョージの神がかり的ギターもそれに引き出されたのかも。

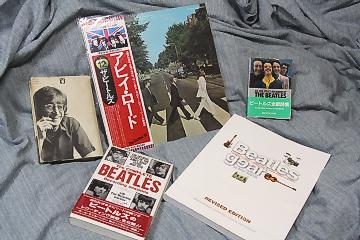

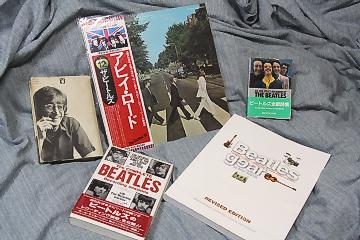

02 今回の参考文献を撮ってみた

さてここで、ではこの曲はどんな感じで録音されたかを、

マーク・ルウィーソン著、内田久美子訳の書籍

「ビートルズ・レコーディング・セッション」

から引用し紹介してみます。

この本は、ビートルズの全ての録音過程を、

日付を追って解説している本ですが、それによれば、

この曲は1969年7月21日に最初に録音されています。

なお、引用者は改行や補足などで手を加えています。

このところビートルズのセッションにおいて目立った動きの

なかったジョンが、(1969年)4月14日録音の

「ジョンとヨーコのバラード」以来の新曲をグループに提供する。

(中略)

だいたいこの時点では(中略)、(ビートルズが)新しい曲を

取り上げること自体がしばらくぶりだった(前の曲は7月9日)。

しかしジョンは、この復帰後第1作Come Togetherで

猛烈に張り切った。

この日は4トラック・マシンでベーシック・トラックを録音し、

ベストの第6テイクを8トラックにコピー。

第1テイクもすばらしいヴァージョンで、まだテープ・エコーを

かけていないレノンの極上のヴォーカルが聴ける。

また、彼は今回はギターを弾かず、"Shoot me !"という歌詞の

直前に入る手拍子(これも後にテープ・エコーをかける)を、

ヴォーカルと同時に録音した。

ほかにジョージがギター(この段階では唯一のギター)、

ポールがベース、リンゴがドラムスをプレイ。

ジョンは一部でタンバリンも叩いた。

忘れがたいレコーディングだ。

「レコードでは"Shoot"の一語しか聴こえないだろう」と

ジェフ・エマリック(=スタジオのエンジニア)。

「"me"はベースの音に消されちゃったんだ」

エマリックが再びビートルうのエンジニアとなってから、

1日フルに仕事をしたのはこの日が初めてだった。

ううん、役得とはいえ、著者は録音の過程を聴いていて、

僕たちが聴けないものを聴いていたんだ!

マニアとしては激しくJealous Guyになりますね(笑)。

まあそれはともかく冷静に進めてゆきたいと思いますが、

この曲はその後、7/22、23、25、29、30と編集作業が行われ、

ジョンのリズムギターもその段階で追加で録音され、

1969年8月7日に最終的に完成した模様です。

アルバムのリリースは英国で9月26日、シングルは10月31日。

この曲は「シュッ」がまあ印象的ですが、それが実は

"Shoot me"だったというのは面白い。

でも、音量を上げて大きな音で聴いても"me"は聴こえない。

ベースに消されたというけど、使うトラックが違うはずなので、

被さっても消えることはないと思うんだけど・・・

これもまたユーモアかな。

そしてジョンの声は、声そのものにプラスして

録音技術で作り上げたものだったのですね、なるほど。

でもそれにしてもここでしか聴けない声。

03

この曲の印象的なカバーバージョン5曲に触れます。

なお、ここでの年号は、録音された年を表しています。

☆John Lennon

LIVE IN NEW YORK CITY (1972)

まずはセルフカバーというか、ジョン・レノン自身のライヴ。

1972年8月30日にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン

にて行われたチャリティ・コンサートの音源。

でもこれ、作曲者本人が歌っているはずなのに

演奏が緩くて声も締まりがないし迫力ないし

おまけに歌詞を間違えてというか適当に歌っている。

ジョンは元々よく歌詞を間違うんだけど、この曲は特に

意味がなく話の筋もないので余計に混乱しやすいのかも。

まあ、歌詞には意味がないのだから本人もそれでいいと

思っているかもしれないけど、緩さについては、図らずも、

オリジナルが絶対に再現不可能な存在であることを

作曲者自らが証明したかたちになっていますね。

まあしかしこれは、ジョンの生前にはリリースされていなくて、

レコード化を考えてもいなかったかもしれないし、

これについてはジョンの姿に触れる機会があるだけでも幸せかな。

おまけにジョンがビートルズの後にビートルズの曲を

ライヴで演奏したのはこれだけだということだし。

それにコンサートというのは基本的には「体験」だから、行った人が

知っている大好きな曲を目の前で演奏してくれるという感動は

家でレコード鑑賞するのとはまったく別物だし。

なおこれ、昼の部と夜の部があり、レコードではないほうの回、

昔「ビートルズ復活祭」で観たほうでジョンは、歌の最後を

"Stop the war !"と歌詞を変えて言っていた記憶があります。

04

☆Aerosmith

GREATEST HITS (1978)

続いてエアロスミスの1978年の録音。

これはロックのアーティストがこぞって出演した映画

SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND

のために録音されたもので、本人たちも映画に出演。

僕はその映画は観たことがないしサントラも持っていないけど、

この曲はエアロスミスのベスト盤で聴けます。

これはキィやドラムスも含めてほぼ完ぺきなコピーで、間奏だけ

ギターソロが前に出ていて(そりゃジョー・ペリーだから)、

エアロスミス自体のグルーヴ感にこの曲はよく合っていますね。

シングルでも最高23位と中ヒットしたのも肯けます。

僕も彼らがこの曲をカバーしていると最初に知った時に

「なかなかやるなあ」と思いました。

☆Michael Jackson

HISTORY (1995)

マイケル・ジャクソンがこの曲を歌ったのは、当時は彼が

ビートルズの曲の版権を所有していたことと関係があるのだとか。

こちらはエアロスミスと逆で、マイケルが持つロック的な感覚の

真ん中辺りにこの曲があって、きわめてナチュラルに響いてきます。

当時は、マイケルもやっぱりすごいなと思いましたね。

アルバムは次が名曲You Are Not Aloneなので、

CDのこの辺りを聴くのが楽しみでした。

05

☆The Neville Brothers

WOODSTOCK '94 (1994)

次はネヴィル・ブラザースの壮絶な演奏。

25年の時を経て再現された伝説のウッドストック・コンサートの

94年のライヴ盤からのこれ、ジョンのコメントを読むと、

黒人によるこの演奏はまさにジョンが目指していたものだと感じます。

ジョンが生きていればこれを聴いて倒れ込んで涙を流して

よろこんだかもしれない。

時空を飛び越えて音が自在に出てくる不思議な感覚の音。

僕がとりわけすごいと思ったビートルズのカバーのひとつ。

余談、このCD、この次がシェリル・クロウのRun, Baby, Runで、

だから記事を打ちながら続けて聴いていました(笑)。

☆The Smokin' Mojo Filters

(Paul Weller, Noel Gallagher with Paul McCartney)

HELP (1995)

最後はスモーキン・モジョ・フィルターズ。

反戦メッセージを込めたチャリティアルバムからのこれは、

ポール・ウェラーとオアシスのノエル・ギャラガーそして

ポール・マッカートニーよる即席覆面バンドのこと。

他の2人とファンのかたに申し訳ないと思いつつ、

これに大きな意味があるのは、ポールが、あ、マッカートニーね、

ポール・マッカートニーがジョンの曲を人前で歌ったことで、

当時はそれが話題にもなりました。

マッカートニーは、解散後のコンサートやサントラなどでも

自分の曲しか歌ってこなかった人だから。

それは当たり前かもしれないし、意地かもしれないし。

これはポール・ウェラーのアイディアなのかな。

マッカートニーは"Over me"と高い音でコーラスを入れます。

ベースがあまり重たくなく全体に軽い演奏に仕上がっていますが、

ポール・ウェラーの声質のせいもあり、全体にもやった感じで

この即席バンド名は上手いなと思いました。

06

Come Togetherは、ビートルズの4人が、ミュージシャンとして、

人間として凄かった時期に録音された曲。

ビートルズに名曲数々あれど、「凄さ」という点では

これ以上の曲はないし、ロック全体でもこんなに凄い曲は

数えるほどしかないでしょうね。

なんだか凄い、その時代だから凄い、その人なりに凄い、ではなく、

形容詞もなにも要らないただ「凄い」曲というのは。

実は水曜日、車で聴いていた時、僕は生まれて初めて、

ビートルズのABBEY ROADの次のアルバムが聴きたかったなと

本気で思い、残念でなんだか涙が出そうになりました。

僕は、自然でもなんでも、仕方ない事象については仕方ないと

思おうとする人間であり、ある面冷たい人間だと自分では思うんだけど、

だから、自分が聴き始めた時には既になかったバンドに対して

無理な願望は口に出すことすらいけないと思ってきました。

それがその日は、次が聴きたかったなと心の底から思った。

でもやはり、これで終わったんですよね、仕方ない。

今まで思ったことがなかったことを思ったということからも、

魂が引き込まれた希有な経験、体験だったことが分かりました。

ABBEY ROADについてはこちらの記事もご参照ください。

Come Together The Beatles

カム・トゥゲザー ザ・ビートルズ (1969)

from ABBEY ROAD

written by John Lennon - Paul McCartney

先日の「道内中移動」の際に車で聴いたCDには

ビートルズのABBEY ROADもありました。

ビートルズはすべてのCDを車の中に積んであるので、

聴きたくなったらいつでもどこでも何でも聴けます。

CDをかけると、この曲Come Togetherに

魂が吸い込まれるような感覚に襲われました。

この曲はもちろん大好きで、1万回はいかないだろうけど

千の位の中盤以上の回数を今までの人生で聴いてきたわけですが、

そんな感覚に陥ったのは初めてのことでした。

長距離ドライヴという緊張した状況の中で、

僕の感覚が普段より鋭敏になっていたせいかもしれない。

聴こえてくる音のひとつひとつが銀の釘のように心に突き刺さり、

気持ちはすべて音楽にあり、運転は脳内オートマティックモード、

もちろん交通法規を守って安全に運転はするけれど、

周りの風景は目に入っていなかった、そんな状態でした。

その時は路面が乾き車が連なって流れていたので、かえって

運転が楽な状態ではあったことも一因かもしれません。

その時に僕が感じたこと、思ったこと、考えたことを

遠征中に自分宛のメールに書き留めてメールをPCに送り、

帰宅してからまとめて調べたことを書き足そうと思ったのが

この記事です。

◇

まずは、ビートルズやジョン・レノンの記事ではよく引用する、

「ジョン・レノン・プレイボーイ・インタビュー」から、

この曲についてのジョンのコメントを再び取り上げます。

JL:これはぼくのだ。

昔の頃のチャック・ベリーの曲にちょっと似ている感じだけど、

本当は、チャックの曲とは似ても似つかない曲なんだ。

何年か前に、ぼくが(似ているという事を)一度認めたばっかりに

法廷に行かなければならなかったんだ。

チャックの曲そのままじゃないけど、

「ほら! フラット・トップ(刈りあげ頭)がやってくる」

という一行を残しておいたんだ。それを

「ほら! アイアン・フェイス(むっつり野郎)がやってくる」

と変えてしまうことだってできたんだ。

この曲は、チャック・ベリーや他の誰それのマネをしたのでもなく、

まったく別ものだよ。

話はスタジオの中でできたんだ。

詞はまるでわけのわからないしろもので、

カム・トゥゲザーというのは、(ティモシー・)レアリーが

大統領選に出馬した時に思いついたものだ。

彼らがぼくにキャンペーン・ソングを書いてくれないかって言ってきた。

ぼくは、とことん努力してみたけど、できなかった。

でも、この曲が書けた。

しかし、これじゃだめだったんだろうね。

こんな曲をキャンペーンに使うわけにはいかないからね。

わかるだろう?

ところが何年かたって、レアリーは

ぼくが彼をだましたといって喰ってかかってきたんだ。

その時ぼくは別な小品を書き上げていた。(歌い始める)

♪COME TOGETHER――そして党に入ろう♪ ってのをね。

でもこの曲は、それ以上すすまなかった。

彼らはあの後一度も曲を頼みにきたことはないんだよ。

ぼくは、彼をだますような事をしてはいない。

ちゃんと曲はできたんだからね。

この曲は、ファンキーだ。

ビートルズの作品の中で、ぼくの好きな曲といえるし、

またレノンの作品の中でも、好きなもののひとつだね。

ファンキーで、ブルースっぽくって、ぼくもかなりうまく歌っているしね。

サウンドが気に入っているんだ。踊ることもできる。

この曲は買いだね。

僕はこの本を、ビートルズを聴き始めた頃から読んでいて、

この曲はジョン自身が「買い」と言っていることもあって、

最初は「見込み」で好きになりました。

というのは、この本を読んだ時はまだこの曲を知らなくて、

中学生ではお小遣いも限られていてLPをすぐ買うこともならず、

どんな曲なんだろうって2ヶ月ほど期待に胸を膨らませて想像し、

ようやくLPを買って聴いた、ということだったのです。

ジョンが自信があるというのだからいい曲に違いないと。

最初に聴いた感想は、もっとアップテンポな曲かと思っていて、

このゆったりとしたリズムが少し意外でした。

しかしリンゴ・スターのきわめてユニークなドラムワークと、

ポール・マッカートニーのベースのイントロに黙らされました。

爾来、僕はこの曲、僕が好きなビートルズの曲で

常に10位に入る状態で生きてきました。

◇

この曲は、4人のこのレコードの演奏があまりにも凄い。

曲の良さ以上に誰にも再現できない演奏、それは本人たちにも。

まさに奇跡の瞬間を封じ込めたような演奏だと思います。

ジョンの歌い方がただただ凄い。

よくこの時だけこんな声が出せたなって。

ジョンの他の曲でも、こんな声で歌っている歌はないからです。

ジョンの声がかすかにかすれているのも迫力があって他にないし、

一生に一度しか出せない声の日だったのかもしれない。

曲の歌メロとリズムに対する単語の選び方も冴えている。

ビートルズが他と違うと僕が思うのは、歌という観点で、

音に対する言葉の選び方や使い方のセンスにおいて

比類なき天才がひとりならずふたりもいること、ですが、

それにしてもこの曲は冴えて冴えて冴えまくっていて、

この曲にはもうそれしかないという単語が並んでいます。

歌詞に意味がないのは、言葉遊びに徹していて、意味ではなく

音としての言葉への感覚がジョン自身も鋭敏になっていて

聴き手にもそうなってほしかったからではないかな。

「アビイ・ロード」の東芝EMIのLPの歌詞カードの対訳には

以下のように書かれています、引用します。

(対訳不可能)

最初の部分がジョン、次にポール、そしてジョージ、リンゴ、

という具合に、それぞれの特徴を(多少シニカルな見方で)

とらえているものと思われる。

つまり

Here come old flat-topがジョン

He come groovin' up slowlyがポール

He got joo joo eyeballがジョージ

He want holy rollerがリンゴ、ということになるのかな。

だから僕はその次の歌メロが変わるくだり

He got hair down to his knees

は、4人に共通したことなのかなと勝手に解釈していました。

もしくは、この曲はヴァースが4回出てくるので、

ひとつのヴァースがひとりでその順なのかもしれない。

とにかく歌詞には意味がない。

歌詞についてはまたいつか書きたいと思いつつひとつだけ、

"groovin' up slowly"という部分。

ロックでは重要なグルーヴという単語を使っているのは

ジョンのコメントにあるように自信の表れだし、

その単語が最初の2フレーズ目という早い段階で出てくるのは

グルーヴ宣言のようで印象に残りやすく、そのイメージを

曲全体に固着させるという点でまた効果的。

これはヴァースが4回で終わるけど、ジョンはその気になれば、

その先もずっと歌詞を作って続けられたのかもしれない。

まるで「鉄道唱歌」みたいに(笑)。

この曲がチャック・ベリーのYou Can't Catch Meに似ている

話は、昨秋、ジョンのROCK 'N' ROLLの記事で触れたので

細かくはこちらのリンクの記事を読んでいただくとして、

でも潜在意識でジョンは、いつか超えたいと目標にしていた

チャック・ベリーをようやく超えられたという思いは

あったのかもしれないですね、リスペクトも含めて。

リンゴ・スターのドラムスがまた強烈に印象的だけど、

そもそもよくこんなドラムスの「リフ」を思いついたなって。

ドラムスを口ずさむというのも珍しい曲かもしれない。

この曲のカバーでも、意図的にコピーしている人を除けば、

このドラムスを再現している人はいないとうのも肯けます。

そして曲の変わり目ではびしっと決める。

リンゴはドラムスのプレイからもユーモアを感じる人だけど、

ここではそのユーモアすら凍りつくような緊張感があります。

ジョージ・ハリスンのギターのフレーズは、

音としては音数が少なくシンプルだけど

その中に詰まったアイディアと気迫がまたすごい。

実は、僕が中学時代にギターを弾き始めて2曲目に弾いた

ギターソロがこれだったんですが、それくらい、速弾きでもなく、

音と音の間も長くて言ってしまえば楽なのですが、その代わり、

音色やフィーリングを出すのは難しく、いまだにただ音をなぞるだけ。

ギターに限らず楽器全般に言えることだけど、

ギターそのものの音で聴かせることの難しさを学びました。

最後のフェイドアウト部分のジョージは生き生きとしていますね。

ジョージはこの曲ではあのオール・ローズウッドの

テレキャスターを使っているのかな、そうじゃないかな。

3人は人間業を超えた神がかり的な演奏を聴かせてくれますが、

ポール・マッカートニーだけは少し冷静に、ミュージシャンに

徹しているように感じます。

みんなビートルズがもうこれで終わると察していて、中でも

ポールは最も終わってほしくないと思っていた人でしょうけど、

一方でポールは冷静に割り切ることができる人だから、とにかく

目の前のこのアルバムを最良のものにすべくプロの仕事に徹した。

ポール・マッカートニーという人は、器の大きさと懐の深さ、

ケタ違いに大きいなミュージシャンなのだなと再認識しました。

この曲は多分、文献を読むところ、当時ポールが新調したばかりの

フェンダー・ジャズベースを使っているのではないかと。

それまでの彼らにはなかった腰と粘りがあってかつ鋭く滑りが良い音、

この鋭敏な曲にこの楽器を選んだのはやはりプロ中のプロ。

いや、新しいベースを使ってみたかっただけかな(笑)。

イントロのリフ以外も、山をも動かすような迫力ある重低音が腹に響く。

ロックの楽曲の中でも、ベースの「歌メロ」が印象的な曲として

これは筆頭に挙げられるものだと思います。

ポールで凄いのはもうひとつ、低音のコーラスの「恐さ」。

ジョンより下を歌うというのも目新しい試みで、このように

曲のイメージに合ったアイディアもまたビートルズの魅力。

コーラス絡みのアレンジでアイディアをもうひとつ。

この曲はジョンがシングルトラックで歌ってきて、

最初のヴァースはポールのコーラスが入らず、サビの部分、

"Come together, right now, over me"もなく終わりますが、

2つ目のヴァースでポールの恐いコーラスが初めて出てきます。

それだけでも上手いんだけど、その後に初めて出てくるサビで

ジョンの声が突然ダブルトラックになって声が膨らみます。

まさにトゥゲザーという感覚ですね。

さらには最後、サビに入る前のパッセージ

"Got to be good lookin' 'cos she's so hard to see"

の部分からジョンの声がダブルトラックになるのは芸が細かすぎる。

これはその前のポールのコーラスをそのまま受けて

「2人」で歌っているという見事な流れになっています。

そうそうもうひとつ大事なこと、ジョン・レノンは

ピアノでもファンキーで気持ちがこもった演奏を聴かせてくれます。

間奏はピアノが先導してからジョージのギターが出てきますが、

ジョンのピアノはまるでジョージを鼓舞するように鳴り、

ジョージの神がかり的ギターもそれに引き出されたのかも。

02 今回の参考文献を撮ってみた

さてここで、ではこの曲はどんな感じで録音されたかを、

マーク・ルウィーソン著、内田久美子訳の書籍

「ビートルズ・レコーディング・セッション」

から引用し紹介してみます。

この本は、ビートルズの全ての録音過程を、

日付を追って解説している本ですが、それによれば、

この曲は1969年7月21日に最初に録音されています。

なお、引用者は改行や補足などで手を加えています。

このところビートルズのセッションにおいて目立った動きの

なかったジョンが、(1969年)4月14日録音の

「ジョンとヨーコのバラード」以来の新曲をグループに提供する。

(中略)

だいたいこの時点では(中略)、(ビートルズが)新しい曲を

取り上げること自体がしばらくぶりだった(前の曲は7月9日)。

しかしジョンは、この復帰後第1作Come Togetherで

猛烈に張り切った。

この日は4トラック・マシンでベーシック・トラックを録音し、

ベストの第6テイクを8トラックにコピー。

第1テイクもすばらしいヴァージョンで、まだテープ・エコーを

かけていないレノンの極上のヴォーカルが聴ける。

また、彼は今回はギターを弾かず、"Shoot me !"という歌詞の

直前に入る手拍子(これも後にテープ・エコーをかける)を、

ヴォーカルと同時に録音した。

ほかにジョージがギター(この段階では唯一のギター)、

ポールがベース、リンゴがドラムスをプレイ。

ジョンは一部でタンバリンも叩いた。

忘れがたいレコーディングだ。

「レコードでは"Shoot"の一語しか聴こえないだろう」と

ジェフ・エマリック(=スタジオのエンジニア)。

「"me"はベースの音に消されちゃったんだ」

エマリックが再びビートルうのエンジニアとなってから、

1日フルに仕事をしたのはこの日が初めてだった。

ううん、役得とはいえ、著者は録音の過程を聴いていて、

僕たちが聴けないものを聴いていたんだ!

マニアとしては激しくJealous Guyになりますね(笑)。

まあそれはともかく冷静に進めてゆきたいと思いますが、

この曲はその後、7/22、23、25、29、30と編集作業が行われ、

ジョンのリズムギターもその段階で追加で録音され、

1969年8月7日に最終的に完成した模様です。

アルバムのリリースは英国で9月26日、シングルは10月31日。

この曲は「シュッ」がまあ印象的ですが、それが実は

"Shoot me"だったというのは面白い。

でも、音量を上げて大きな音で聴いても"me"は聴こえない。

ベースに消されたというけど、使うトラックが違うはずなので、

被さっても消えることはないと思うんだけど・・・

これもまたユーモアかな。

そしてジョンの声は、声そのものにプラスして

録音技術で作り上げたものだったのですね、なるほど。

でもそれにしてもここでしか聴けない声。

03

この曲の印象的なカバーバージョン5曲に触れます。

なお、ここでの年号は、録音された年を表しています。

☆John Lennon

LIVE IN NEW YORK CITY (1972)

まずはセルフカバーというか、ジョン・レノン自身のライヴ。

1972年8月30日にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン

にて行われたチャリティ・コンサートの音源。

でもこれ、作曲者本人が歌っているはずなのに

演奏が緩くて声も締まりがないし迫力ないし

おまけに歌詞を間違えてというか適当に歌っている。

ジョンは元々よく歌詞を間違うんだけど、この曲は特に

意味がなく話の筋もないので余計に混乱しやすいのかも。

まあ、歌詞には意味がないのだから本人もそれでいいと

思っているかもしれないけど、緩さについては、図らずも、

オリジナルが絶対に再現不可能な存在であることを

作曲者自らが証明したかたちになっていますね。

まあしかしこれは、ジョンの生前にはリリースされていなくて、

レコード化を考えてもいなかったかもしれないし、

これについてはジョンの姿に触れる機会があるだけでも幸せかな。

おまけにジョンがビートルズの後にビートルズの曲を

ライヴで演奏したのはこれだけだということだし。

それにコンサートというのは基本的には「体験」だから、行った人が

知っている大好きな曲を目の前で演奏してくれるという感動は

家でレコード鑑賞するのとはまったく別物だし。

なおこれ、昼の部と夜の部があり、レコードではないほうの回、

昔「ビートルズ復活祭」で観たほうでジョンは、歌の最後を

"Stop the war !"と歌詞を変えて言っていた記憶があります。

04

☆Aerosmith

GREATEST HITS (1978)

続いてエアロスミスの1978年の録音。

これはロックのアーティストがこぞって出演した映画

SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND

のために録音されたもので、本人たちも映画に出演。

僕はその映画は観たことがないしサントラも持っていないけど、

この曲はエアロスミスのベスト盤で聴けます。

これはキィやドラムスも含めてほぼ完ぺきなコピーで、間奏だけ

ギターソロが前に出ていて(そりゃジョー・ペリーだから)、

エアロスミス自体のグルーヴ感にこの曲はよく合っていますね。

シングルでも最高23位と中ヒットしたのも肯けます。

僕も彼らがこの曲をカバーしていると最初に知った時に

「なかなかやるなあ」と思いました。

☆Michael Jackson

HISTORY (1995)

マイケル・ジャクソンがこの曲を歌ったのは、当時は彼が

ビートルズの曲の版権を所有していたことと関係があるのだとか。

こちらはエアロスミスと逆で、マイケルが持つロック的な感覚の

真ん中辺りにこの曲があって、きわめてナチュラルに響いてきます。

当時は、マイケルもやっぱりすごいなと思いましたね。

アルバムは次が名曲You Are Not Aloneなので、

CDのこの辺りを聴くのが楽しみでした。

05

☆The Neville Brothers

WOODSTOCK '94 (1994)

次はネヴィル・ブラザースの壮絶な演奏。

25年の時を経て再現された伝説のウッドストック・コンサートの

94年のライヴ盤からのこれ、ジョンのコメントを読むと、

黒人によるこの演奏はまさにジョンが目指していたものだと感じます。

ジョンが生きていればこれを聴いて倒れ込んで涙を流して

よろこんだかもしれない。

時空を飛び越えて音が自在に出てくる不思議な感覚の音。

僕がとりわけすごいと思ったビートルズのカバーのひとつ。

余談、このCD、この次がシェリル・クロウのRun, Baby, Runで、

だから記事を打ちながら続けて聴いていました(笑)。

☆The Smokin' Mojo Filters

(Paul Weller, Noel Gallagher with Paul McCartney)

HELP (1995)

最後はスモーキン・モジョ・フィルターズ。

反戦メッセージを込めたチャリティアルバムからのこれは、

ポール・ウェラーとオアシスのノエル・ギャラガーそして

ポール・マッカートニーよる即席覆面バンドのこと。

他の2人とファンのかたに申し訳ないと思いつつ、

これに大きな意味があるのは、ポールが、あ、マッカートニーね、

ポール・マッカートニーがジョンの曲を人前で歌ったことで、

当時はそれが話題にもなりました。

マッカートニーは、解散後のコンサートやサントラなどでも

自分の曲しか歌ってこなかった人だから。

それは当たり前かもしれないし、意地かもしれないし。

これはポール・ウェラーのアイディアなのかな。

マッカートニーは"Over me"と高い音でコーラスを入れます。

ベースがあまり重たくなく全体に軽い演奏に仕上がっていますが、

ポール・ウェラーの声質のせいもあり、全体にもやった感じで

この即席バンド名は上手いなと思いました。

06

Come Togetherは、ビートルズの4人が、ミュージシャンとして、

人間として凄かった時期に録音された曲。

ビートルズに名曲数々あれど、「凄さ」という点では

これ以上の曲はないし、ロック全体でもこんなに凄い曲は

数えるほどしかないでしょうね。

なんだか凄い、その時代だから凄い、その人なりに凄い、ではなく、

形容詞もなにも要らないただ「凄い」曲というのは。

実は水曜日、車で聴いていた時、僕は生まれて初めて、

ビートルズのABBEY ROADの次のアルバムが聴きたかったなと

本気で思い、残念でなんだか涙が出そうになりました。

僕は、自然でもなんでも、仕方ない事象については仕方ないと

思おうとする人間であり、ある面冷たい人間だと自分では思うんだけど、

だから、自分が聴き始めた時には既になかったバンドに対して

無理な願望は口に出すことすらいけないと思ってきました。

それがその日は、次が聴きたかったなと心の底から思った。

でもやはり、これで終わったんですよね、仕方ない。

今まで思ったことがなかったことを思ったということからも、

魂が引き込まれた希有な経験、体験だったことが分かりました。

ABBEY ROADについてはこちらの記事もご参照ください。

Posted by guitarbird at 21:47

│ビートルズの213曲

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト

アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト